物理学史1.5 碰撞的研究

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:6

碰撞物理学的实验研究碰撞物理学是研究物体碰撞的物理学科,它不仅涉及到宏观物理学,还涉及到微观物理学,是物理学中的一个重要分支。

碰撞物理学的实验研究对于深入了解物质结构、物质状态转变以及高能物理等领域具有重要的意义。

一、碰撞物理的基本知识在碰撞物理学中,物体的碰撞可以分为弹性碰撞和非弹性碰撞两种形式。

弹性碰撞是指碰撞后物体仍然保持原有的形状和大小,而非弹性碰撞则是指碰撞后物体的形状和大小发生改变。

在实验研究中,我们通常会关注物体在碰撞前后的动能和动量变化及物体碰撞后转动角速度的变化情况。

通过对这些参数的测定,我们可以计算出碰撞物体的碰撞系数以及物体的质心速度变化量,从而对物体碰撞后的运动状态进行分析和判断。

二、碰撞物理学的应用领域碰撞物理学的应用非常广泛,它已经成为许多领域中不可或缺的一部分。

例如在高能物理实验中,我们可以通过对高速运动的粒子进行碰撞实验来探究物质的基本性质和行为规律。

而在材料科学领域中,我们可以通过对材料的击打和冲击实验来研究材料在不同环境下的性能和稳定性。

此外,在汽车和航空工程领域中,碰撞物理学也发挥着重要的作用。

在车辆安全测试中,我们可以通过对车辆撞击等实验来分析车辆结构的强度和稳定性,从而确保汽车在碰撞事故中给乘客提供最大的保护。

而在航空工程中,我们可以通过对飞行器碰撞实验来检测其结构的强度和可靠性,从而增加航空器的安全性能。

三、碰撞物理学的实验研究方法现代碰撞物理学实验的研究方法颇为复杂,需要采用多种测量技术和实验设备。

例如,在实验测量中我们可以采用摄像机、激光干涉仪、电容测量等多种技术手段对物体的碰撞进行拍摄和测量,以获取物体碰撞的动态变化信息。

对于一些复杂的实验过程,使用计算机模拟技术可以帮助我们更好地理解物质结构和物理规律。

通过建立物体碰撞物理模型,以及利用数学和物理学的方法来计算物体的动能、动量等物理参数,在实验研究中帮助我们更深入地了解物质碰撞后的运动状态和行为变化。

初中物理碰撞知识点归纳总结物体的碰撞是物理学中一个重要的研究内容,碰撞可以分为弹性碰撞和非弹性碰撞两种类型。

在初中物理学习中,我们需要掌握关于碰撞的基本概念、碰撞的规律以及碰撞实例的分析等知识。

本文将对初中物理碰撞相关知识点进行归纳总结。

一、碰撞的基本概念碰撞是指两个物体相互接触并产生的相互作用。

在碰撞中,物体之间会交换动量和能量。

1.1 动量动量是物体运动的量度,用符号p表示。

动量的大小与物体的质量和速度有关,公式为p=mv,其中m为物体的质量,v为物体的速度。

1.2 动量守恒定律在一个封闭系统中,当物体之间发生碰撞时,系统总动量守恒,即碰撞前后系统总动量保持不变。

这一定律可以用数学表达式表示为m1v1 + m2v2 = m1v1' + m2v2',其中m1、m2分别为物体1和物体2的质量,v1、v2为碰撞前物体1和物体2的速度,v1'、v2'为碰撞后物体1和物体2的速度。

二、弹性碰撞弹性碰撞是指碰撞后物体之间既交换动量又不损失能量的碰撞。

2.1 完全弹性碰撞在完全弹性碰撞中,碰撞物体之间能量的总和在碰撞前后保持不变,碰撞后物体反弹方向相对于碰撞前方向相反,并且速度大小均发生改变。

2.2 弹性碰撞的特点弹性碰撞具有以下特点:- 碰撞前后物体间的相对速度改变;- 碰撞前后物体间的相对加速度改变;- 碰撞后物体的动能、动量发生变化;三、非弹性碰撞非弹性碰撞是指碰撞后物体之间虽然能量发生转换,但是总能量仍保持不变,其中一部分能量转化为内能。

3.1 完全非弹性碰撞完全非弹性碰撞中,碰撞后物体之间粘结在一起并以相同速度共同运动。

3.2 部分非弹性碰撞部分非弹性碰撞中,碰撞后物体之间会有相对滑动,速度可能不相同。

四、碰撞实例分析在日常生活中,有许多碰撞现象可以应用以上所述的碰撞知识点进行分析,下面举几个例子进行讲解。

4.1 硬币碰撞当一个硬币从一定高度自由落下并与地面碰撞时,这是一个非弹性碰撞的实例。

1 第五节 自然界中的守恒定律

情景导入

在自然界中,形形色色现象和存在的事物都是和谐的、对称的,比如人分男女,人左右对称,在物理学中有时间对称性和空间对称性,你能根据你所学的知识指出一些对称吗?

我国主要银行商标是对称图象

图1-5-1

简答:天体的运动和电子的绕核运动;无阻力下的小球摆动,左右对称;万有引力定律F=221r m m G 和库仑定律F=221r

Q Q k 的对称等等.所以,我们用对称的思想去观察、去理解物理是非常必要的.

知识预览

⎪⎪⎪⎪⎩

⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎩⎨⎧⎩⎨⎧守恒定律来源于对称不变性对称的本质是具有某种定恒与对称间变换中的不变性

动量守恒对应着某种空构成的系统应用于相互作用的物体恒定律动量守间变换中的不变性能量守恒对应着某种时

但部民能量守恒它们之间可以相互转化的能量自然界中存在多种形式恒定律能量守律定恒守,,。

碰撞实验原理

碰撞实验原理是一种实验方法,用于研究物体在碰撞过程中的动力学性质。

它基于动量守恒和能量守恒的原理,通过控制和测量碰撞物体的质量、速度和碰撞时间等参数,来研究碰撞过程中的动能转化和动量转移。

实验的基本原理是利用两个物体在碰撞过程中的动量守恒和能量守恒定律。

按照动量守恒定律,两个物体在碰撞前后总动量的大小保持不变;按照能量守恒定律,碰撞前后总能量的大小也保持不变。

在实验中,可以使用容器或者平台来固定两个物体,然后通过给其中一个物体施加一个初始速度,使其与另一个物体发生碰撞。

在碰撞的瞬间,由于两个物体相互作用,它们的动量和能量会发生变化。

通过测量碰撞前后两个物体的速度,并结合其质量,可以计算出碰撞的动量和能量变化。

通过多次实验,可以改变两个物体的质量、速度和碰撞角度等参数,以研究不同条件下碰撞过程中的动力学性质。

这包括碰撞后物体的速度变化、动量转移的程度以及动能转化等情况。

从而可以得到一些定量的实验结果,验证和探究碰撞过程中的物理规律。

总之,碰撞实验原理基于动量守恒和能量守恒的原则,通过改变和测量碰撞物体的参数,来研究碰撞过程中的动力学性质。

这种实验方法为理解和探索碰撞现象提供了重要的工具和实验数据。

初中物理碰撞知识点总结一、碰撞的基本概念1. 碰撞的定义碰撞是指两个或多个物体之间发生的相互作用过程,当两个物体接触时,它们就会发生碰撞。

2. 碰撞的分类根据碰撞的特性,可将碰撞分为弹性碰撞和非弹性碰撞。

弹性碰撞是指碰撞后两个物体均不变形、动能守恒的碰撞;非弹性碰撞是指碰撞后两个物体至少有一个发生变形或动能损失的碰撞。

3. 碰撞的机理碰撞发生时,物体之间会产生相互作用力,这些力会改变物体的速度和动量。

根据牛顿第三定律,每个物体都会受到另一物体的作用力,这就是碰撞的机理。

二、弹性碰撞1. 弹性碰撞的特点在弹性碰撞中,碰撞前后两个物体的动能守恒,物体的速度也会发生变化,但总动能保持不变。

即碰撞前总动能等于碰撞后的总动能。

2. 弹性碰撞动量守恒定律对于一个封闭系统,当没有外力作用时,系统的动量守恒。

即碰撞前的总动量等于碰撞后的总动量。

3. 弹性碰撞的求解对于一维弹性碰撞,可以利用动量守恒定律和能量守恒定律求解碰撞后物体的速度。

根据动能守恒公式和动量守恒公式,可以得到碰撞物体的速度。

4. 弹性碰撞的应用弹性碰撞在日常生活中有很多应用,比如台球、高尔夫球、斗牛等运动中都会涉及到弹性碰撞的原理。

此外,弹性碰撞的知识也可以应用于工程领域和交通运输领域,有助于提高能量利用效率和安全性。

三、非弹性碰撞1. 非弹性碰撞的特点在非弹性碰撞中,碰撞后两个物体会发生变形或动能损失,导致总动能减小。

非弹性碰撞通常会伴随着能量转化、变形等现象。

2. 非弹性碰撞的动量守恒定律在非弹性碰撞中,碰撞前后系统的动量守恒,即碰撞前的总动量等于碰撞后的总动量。

但是由于碰撞过程中有损耗,导致动能守恒不成立。

3. 非弹性碰撞的动能损失非弹性碰撞会伴随着动能的损失,这部分能量通常会转化为其他形式的能量,比如声能、热能等。

动能损失导致碰撞后的物体速度减小,甚至停止运动。

4. 非弹性碰撞的应用非弹性碰撞在工程领域和日常生活中也有很多应用,比如汽车碰撞、弹簧减震等。

碰撞实验的总结报告碰撞实验总结报告本次实验是关于碰撞的实验。

主要包括弹性碰撞和非弹性碰撞两种情况的研究。

我们通过实验验证了碰撞的动量守恒定律和动能守恒定律,并且得到了一些有趣的结果。

在实验中,我们使用了一对小球进行碰撞实验。

首先是弹性碰撞实验,我们通过调整小球的质量和初速度,并记录下碰撞前后的速度,来观察碰撞过程中动量和动能的变化。

实验结果表明,碰撞前后小球的动量之和是守恒的,即动量守恒定律成立。

同时,碰撞前后小球的动能之和也是守恒的,即动能守恒定律成立。

这一实验结果与理论预测一致,验证了碰撞守恒定律在弹性碰撞中的适用性。

接下来我们进行了非弹性碰撞实验。

我们在小球上涂上了一层黏性物质,从而模拟出一种非弹性碰撞的情形。

同样记录下碰撞前后的速度。

实验结果表明,非弹性碰撞过程中,碰撞后小球的速度会减小,损失了一部分动能。

这一实验结果也与理论预测相符,进一步验证了碰撞守恒定律在非弹性碰撞中的适用性。

通过这些实验,我们可以得出以下结论:首先,碰撞实验可以用来验证碰撞守恒定律,即动量守恒定律和动能守恒定律。

其次,碰撞实验可以用来研究不同情况下碰撞后的速度和动能变化。

通过对碰撞过程的观察和记录,可以得到一些有趣的结果,并且与理论预测相符。

最后,碰撞实验是一个重要的研究碰撞物理现象的工具。

通过实验,我们可以更深入地理解碰撞的规律和特点。

然而,本次实验还存在一些不足之处。

首先,由于实验装置和测量设备的限制,我们无法完全精确地记录下每次碰撞的速度变化。

其次,我们只在了弹性碰撞和非弹性碰撞这两种情况下进行了实验,还可以进一步探究其他类型的碰撞。

为了提高实验的准确性和可靠性,我们可以通过使用更精确的测量设备,并对实验过程进行多次重复,从而减小实验误差,获得更可靠的结果。

此外,我们还可以扩大实验范围,研究更多类型的碰撞情况,进一步深入理解碰撞物理现象。

总之,本次碰撞实验取得了一些有意义的结果,并且验证了碰撞守恒定律在弹性和非弹性碰撞中的适用性。

第1节电子的发现与汤姆孙模型一、学习目标1•了解阴极射线及电子发现的过程。

2.知道汤姆孙研究阴极射线发现电子的实验及理论推导。

二、重难点分析重点:阴极射线的研究C难点:汤姆孙发现电子的理论推导。

三、学习过程很早以来,人们一直认为构成物质的最小粒子是原子,原子是i种不可再分割的粒子。

这种认识一直统治了人类思想近两千年。

直到19世纪末,科学家对实验小的阴极射线深入研究时,发现了电子,使人类对微观世界有了新的认识。

电子的发现是19世纪末、20世纪初物理学三大发现之一。

学习交流1.研读“物质结构的早期探究”2.阴极射线气体分子在高压电场下可以发生电离,使本来不带电的空气分子变成具有等量正、负电荷的带电粒子,使不导电的空气变成导体。

是什么原因让空气分子变成带电粒子的?带电粒子从何而来的?科学家在研究气体导电时发现了辉光放电现象。

1858年德国物理学家普吕克尔较早发现了气体导电时的辉光放电现象。

徳国物理学家戈徳斯坦研究辉光放电现象时认为这是从阴极发出的某种射线引起的。

所以他把这种未知射线称之为阴极射线。

对于阴极射线的本质,有大量的科学家作出大量的科学研究,主要形成了两种观点。

(1)电磁波说:代表人物,赫兹。

认为这种射线的本质是一种电磁波的传播过程。

(2)粒子说:代表人物,汤姆孙。

认为这种射线的本质是一种高速粒子流。

3.电子的发现英国物理学家汤姆孙在研究阴极射线时发现了电子。

实验装置如图所示,从高压电场的阴极发出的阴极射线,穿过C«2后沿直线打在荧光屏A'上。

(1) 当在平行极板上加一如图所示的电场,发现阴极射线打在荧光屏上的位置向下偏,则 可判定,阴极射线带有负电荷。

(2) 为使阴极射线不发生偏转,思考可在平行极板区域采取什么措施。

在平行极板区域加一磁场,且磁场方向必须垂直纸而向外。

当满足条件:qv ()B = qE 时, 则阴极射线不发生偏转。

则」行(3) 根据带电的阴极射线在电场中的运动情况可知,其速度偏转角为:罰=伴(D + 勺且心则:— 根拡心知量,可求出阴极射线的比荷。

什么是碰撞理论及应用实例

碰撞理论研究的是粒子间的一种相互作用,其力学理论基础是动量守恒定律和能量守恒定律。

粒子多种多样使碰撞理论分为原子的碰撞、等离子体的碰撞等。

同属于粒子间的相互作用的还有轻原子核的聚合、正负电子的湮没、荷电π介子的衰变、中子的beta衰变、核子N与π介子的相互作用、光子gamma与电子e⁻的散射等。

每个物体的各自动能发生不连续变化的过程称作物理碰撞,简称碰撞。

例如,电子枪发射的高速电子与原子核外电子之间的相互作用。

其中,轫致辐射应该是没有发生碰撞的,所以动能变化是连续的。

而,如果电子在原子核外电子电场力的作用下减速后,还具有充足的动能,就会把原子的内层电子碰撞出轨道。

碰撞过程的每个电子的各自动能的变化是不连续的。

此外,碰撞理论在物理学和化学中都有涉及。

如有更多专业问题,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。

物理碰撞知识点总结在物理学中,碰撞可以分为弹性碰撞和非弹性碰撞两种类型。

在弹性碰撞中,碰撞后物体之间的动能守恒,而在非弹性碰撞中,碰撞后动能并不守恒,部分能量转化为其他形式的能量,例如热能或声能等。

在现实世界中,大部分碰撞都是非弹性碰撞,因为能量很容易转化为其他形式的能量,动能守恒在实际碰撞中很难完全实现。

碰撞的基本概念理解碰撞的基本概念是学习碰撞知识的基础。

碰撞通常涉及动量、动能、力和能量等物理量的转移和转化。

在碰撞过程中,物体之间的相互作用会导致动量和能量的转移,因此动量和能量的守恒是研究碰撞的重要基础。

1. 动量动量是物体运动状态的重要物理量,通常用p表示。

动量的大小与物体的质量和速度相关,可以用公式p=mv表示,其中m为物体的质量,v为物体的速度。

在碰撞中,物体之间的相互作用会导致动量的转移,因此动量的守恒是研究碰撞过程中的重要原理。

2. 动能动能是物体运动状态的另一重要物理量,通常用K表示。

动能与物体的质量和速度的平方成正比,可以用公式K=1/2mv^2表示。

在碰撞过程中,动能也会发生转移和转化,因此动能的守恒也是研究碰撞的重要原理。

3. 力力是导致物体运动状态发生改变的物理量,是动量和能量转移的推动力。

在碰撞过程中,物体之间会相互作用产生力,导致动能和动量的转移和转化。

4. 能量能量是物体运动状态和相互作用状态的物理量,包括动能、势能和其他形式的能量。

在碰撞过程中,能量也会发生转移和转化,因此能量守恒是研究碰撞的另一个重要原理。

碰撞的类型根据物体之间相互作用的性质和碰撞后的结果,碰撞可以分为弹性碰撞和非弹性碰撞两种类型。

1. 弹性碰撞在弹性碰撞中,碰撞后物体之间的动能守恒,动量也守恒。

换句话说,碰撞前后物体的动能和动量保持不变。

弹性碰撞可以理解为物体之间相互作用产生的力是完全弹性的,能量不会转化为其他形式的能量。

在理想情况下,弹性碰撞的碰撞系数为1,即碰撞后物体的速度完全可以根据动能守恒和动量守恒来确定。

牛顿摆牛顿摆是一个1960年代发明的桌面演示装置,五个质量相同的球体由吊绳固定,彼此紧密排列。

又叫:牛顿摆球、动量守恒摆球、永动球、物理撞球、碰碰球等。

牛顿摆是由法国物理学家伊丹·马略特(Edme Mariotte)最早于1676年提出的。

当摆动最右侧的球并在回摆时碰撞紧密排列的另外四个球,最左边的球将被弹出,并仅有最左边的球被弹出。

当然此过程也是可逆的,当摆动最左侧的球撞击其它球时,最右侧的球会被弹出。

当最右侧的两个球同时摆动并撞击其他球时,最左侧的两个球会被弹出。

同理相反方向同样可行,并适用于更多的球,三个,四个,五个……。

五个球的变化旁边的图示中最左边的球得到动量并通过碰撞传递到右侧并排悬挂的球上,动量在四个球中向右传递。

当最右面的球无法将动量继续传递的时候,被弹出。

这是一系列弹性碰撞,其中并包含非弹性碰撞和动量。

由于在碰撞中不存在其它力的影响,左侧质量m速度vl的l球动量必须传递给右侧静止的球。

右侧质量m具有的r球被碰撞后具有相同的动量。

被碰撞的球都具有向右的速度vr并有向右移动的趋势,称作动量守恒。

碰撞前后的能量必须一致,此处忽略球的振动运动。

对于第一个公式,由于不等于零,所以速度为。

第一个公式l = r:说明碰撞时有数个球被碰撞后弹出。

在这里,被碰撞的球以同样的速度移动,而剩余的球不动。

当多于两个球时,则不能按照能量守恒和动量守恒考虑。

在重力系统中,左侧的l球以速度vl碰撞右侧速度为vr的r球,遵守能量守恒和动量守恒,碰撞后l球以速度vl向右,r球以速度vr相左继续运动。

相反的,l球可以以相反的速度− vl,r球有相反的速度− vr。

要解释球串的表现,必须更进一步思考,撞击波是如何在球串中传递的。

高考理综物理模拟试卷注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

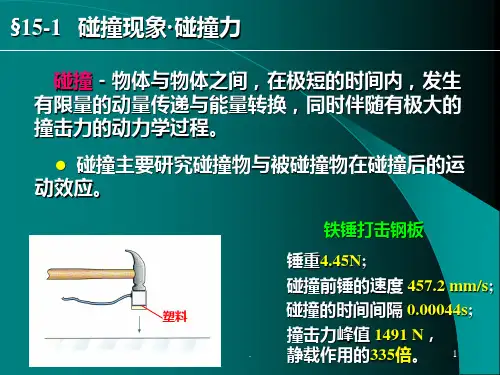

1.5碰撞的研究

碰撞现象是物体间相互作用最直接的一种形式,在力学体系的形成过程中,碰撞问题的研究是重要课题之一,它为力学的基本定律提供了有力的依据。

1.5.1早期的研究

早在伽利略写作《两门新科学》的时候,他就打算用数学方法论述碰撞问题,并计划作为第6天对话收入该书中,后因赶不上出版时间就搁下了。

不过这方面的手稿《碰撞的力》还是在1718年由后人整理发表。

在这部手稿中,可以看到伽利略尝试找到碰撞的规律,但没有取得成功。

例如,他描述过图1-8所示的实验。

取一盛水的容器Ⅰ,底部开有带塞的小孔,下面挂着第二个容器Ⅱ,整个装置吊在平衡秤的一端,另一端是砝码。

打开容器Ⅰ的孔塞,水喷射进容器Ⅱ。

于是,容器Ⅰ损失了一部分压力,而容器Ⅱ受到一冲击力。

伽利略原来希望通过改变平衡砝码的数值来测量冲击力,以便跟重力比较,可是使他惊奇的是,秤并没有偏向一方。

他当时无法作出恰当解释。

看来,他的困难主要是因为没有摆脱重力,把问题搞得过于复杂了。

另外有一位物理学家叫马尔西(Marcus Marci,1595—1667),布拉格大学校长,在1639年发表了他研究碰撞问题的一些成果。

书名是《运动的比例》(De Proportione motu)。

在书中有一幅很生动的插图,如图1-9:一大理石球对心撞击一排大小相等的大理石球,运动传递给最后一球,中间一点不受影响。

他的

结论是:一个物体与另一大小相同处于静止状况的物体作弹性碰撞,就会失去自己的运动,而把速度等量地交给另一物体。

不过他没有作出理论分析。

1.5.2笛卡儿的碰撞理论

最早建立碰撞理论的是笛卡儿,他是一位著名的哲学家,也是一位数学家。

物理学的研究虽不太多,但他从哲学上给物理学开辟道路,对当时和后来的物理学有过深远影响。

笛卡儿主张整

个世界是物质的,各种自然现象都可用力学通过数学演绎作出解释。

1644年,笛卡儿在他的《哲学原理》一书中系统地发挥了这一思想。

尽管他错误地把自然规律归之于“上帝”的安排,但运动量守恒的思想却有极为重要的意义,他写道①:

“在我看来,显然是上帝而不是别的什么,以其万能的威力创造物质时就赋予其各部分以运动或静止,也就是他,以后又按其惯常的方式将各部分初始的运动量和静止状态保存在宇宙之中。

因为运动固然只是被推动的物质的一种状态,然而,总的看来却是一个永不增减的量;虽然某一部分的运动量会时多时少。

”

接着,笛卡儿提出了运动量的定义:

“当一部分物质以两倍于另一部分物质的速度运动,而另一部分物质却大于这一部分物质的两倍时,我们有理由认为这两部分的物质具有相等的运动量,并且认为每当一部分的运动减少时,另一部分的运动就会相应地增加。

”

显然,笛卡儿在这里肯定了运动量就是物质的量和速度的乘积,不过他那时还没有建立“质量”的概念,也就没法用数学写出动量的表达式。

在这本书中,笛卡儿还总结了七条碰撞规律,但是由于他不了解动量的矢量性,又没有具体分析弹性碰撞和非弹性碰撞的区别,七条规律中只有两条是正确的,即:

(1)两个以大小相等,方向相反的速度碰撞的同样的物体,在碰撞后交换速度。

(2)如果物体A大于物体B,且B静止,则无论A的速度多么小,都将推动B沿着自己运动的方向以同样的速度运动,其中物体A将把与物体B相应的部分运动传给B。

如果笛卡儿能把实验当作检验理论的依据而认真追查原因,也许他有可能纠正自己的错误,可惜他没有认识到这一点。

由于他的学术在当时享有盛名,因此,他的模糊论点引起人们对碰撞理论的关注。

1.5.3英国皇家学会的征文活动

鉴于碰撞的研究是力学的基本问题之一,1668年英国的皇家学会决定发动科学界人士从实验和理论上搞清这个现象的规律,为此悬赏征文。

有三人应征,系统地总结了他们各自独立进行的工作。

最先提出论文的是瓦利斯(John Wallis),他讨论非弹性物体的碰撞。

他认为碰撞中起决定作用的是动量,在碰撞前后动量的总和应保持不变。

另两位讨论的是弹性碰撞,一位是雷恩,一位是惠更斯。

雷恩提出弹性碰撞的特殊规律,即当两物体速度大小与质量成反比时,碰撞后各以原来的速度弹回,他还由此找出了求末速度的一般公式,不过雷恩只是从实验得到经验公式,没有进一步作出理论证明。

1.5.4惠更斯的碰撞理论

惠更斯是荷兰物理学家,在数学和天文学方面也有很高造诣,1629年生于海牙, 1655年获法学博士,由于在数学上有许多创造发现而闻名于世,1656

年发明摆钟,1663年成了英国皇家学会的第一位外国会员,后来还当了法国科学院院士,在国际上享有盛名。

惠更斯从1652年开始研究弹性物体之间的碰撞,1656年把自己的结果收集在论文《论碰撞作用下物体的运动》(De motucorporum expercussione)中。

当时没有发表,直到 1703年他去世后,才被人整理发表。

他的兴趣是由笛卡儿的著作引起的,但是他不完全同意笛卡儿的论点。

1668年英国皇家学会的征文活动,又重新激起了他对碰撞问题的兴趣。

他提出的论文虽然比瓦利斯和雷恩晚,但却是唯一给出了理论证明的。

他提出了三个假设①:

第一个是惯性原理,“任何运动物体只要不遇障碍,将沿直线以同一速度运动下去。

”

第二个假设是:“两个相同的物体作对心碰撞时,如碰前各自具有相等相反的速度,则将以同样的速度反向弹回”。

第三个假设肯定了运动相对性。

“‘物体的运动’和‘速度的异同’这两个说法,只是相对于另一被看成是静止的物体而言。

尽管所有物体都在共同的运动之中,当两物体碰撞时,这一共同运动就像不存在一样。

”

由这三条假设,惠更斯推导出许多结论。

例如,他举了一个在船上进行碰撞实验的例子,他想象有一个人站在速度为u的船上,手中吊着两个球。

两球分别以速度V从相反方向作对心碰撞。

根据第三个假设,船上的人所看到的是两球分别以v反弹,但从岸上看来,却是更复杂的情况,两球以速度(v+u)和(v-u)相撞,又以(v-u)和(v+u)反弹。

于是,惠更斯得出结论:两个相同的球以不同的速度作对心碰撞,彼此将会交换速度。

惠更斯对质量还没有形成明确的概念(那是牛顿在《原理》中解决的问题),他采用“大的程度”来代表惯性的大小,实际上就是后来的“质量”,它和速度的乘积就是动量。

惠更斯证明笛卡儿所谓的总动量在碰撞过程中并不总是守恒的,而是“大的程度”(即质量)与速度平方的乘积应保持守恒。

这就为后来莱布尼兹的活力守恒奠定了基础。

1.5.5碰撞的实验研究

1673年,马略特(E.Mariotte)创立了一种用单摆进行碰撞实验的方法。

他用线把两个物体吊在同一水平面下,把它们当作摆锤,摆锤在最低点的速度与摆的起点高度有关,可从单摆下落时走过的弧来量度,而摆锤能够升起的高度,则决定于在最低点碰撞后所获得的速度。

这样,马略特就找到了一种巧妙的方法,可以测出碰撞前后的瞬时速度。

这个实验牛顿也做过,他还用了修正空气阻力影响的实验方法,在《自然哲学的数学原理》一书中作了详细说明,他写道①:

“我尝试用这个方法进行实验,摆长取10英尺,物体有时相同,有时不同。

令物体从很大的距离,例如8、12或16英尺处下荡,以相反的方向相遇,结果是双方在运动中产生同等的变化,即作用和反作用恒等,所差不超过3英寸。

例如物体A以9份运动撞到静止的物体B,损失掉7份,碰撞后以2份继续前进,

则物体B将以7份运动反弹。

如果两物体从反方向相撞, A以 12份运动, B 以 6份运动,而如果A以2份后退, B将以8份后退,双方各减14份……”

牛顿从碰撞现象的研究,进一步提出了第三定律,他在同一书中写道:

“每一个作用总是有一个相等的反作用和它相对抗;或者说,两物体彼此之间的相互作用永远相等,并且各自指向其对方。

”

① R.Dugas,Ahistory of Mechanics,Routledge & KeganPaul,1955,P.161.

① R.Dugas, A History of Mechanics,Routledge&Kegan Paul,1955,p.176.

① I.Newt on,Mathematical Principles of Natural Philosphy University,of Califor-nia Press,1946。