离子迁移数的测定——界面法

2011011743 分1 黄浩

同组人:李奕 实验日期:2013-11-9 提交报告日期:2013-11-10

实验教师:杨忠强

1 引言 1.1 实验目的

1. 采用界面法测定H +离子的迁移数

2. 掌握测定离子迁移数的基本原理和方法

1.2 实验原理

当电流通过电解电池的电介质溶液时,两极发生化学变化,溶液中阳离子和阴离子分别向阴极与阳极迁移。假若两种离子传递的电量分别为q +和q -,通过的总电量为

Q q q +-=+

每种离子传递的电量与总电量之比,称为离子迁移数。阴、阳离子的迁移数分别为

q t Q --=

, q

t Q

++= (1) 且

1t t +-+= (2)

在包含数种阴、阳离子的混合电解质溶液中,t -和t +各为所有阴、阳离子迁移数的总和。

一般增加某种离子的浓度,则该离子传递电量的百分数增加,离子迁移数也相应增加。但对于仅含一种电解质的溶液,浓度改变使离子间的引力场改变,离子迁移数也会改变,但变化的大小与正负因不同物质而异。

温度改变,迁移数也会发生变化,一般温度升高时,t -和t +的差别减小。

测定离子迁移数,对于了解离子的性质有很重要的意义。迁移数的测定方法有界面法、希托夫法和电势法等,本实验详细介绍界面法。

利用界面移动法测迁移数的实验可分为两类:一类是使用两种指示离子,造成两个界面;另一类是只用一种指示离子,有一个界面。本实验是用后一种方法,以镉离子作为指示离子,测某浓度的盐酸溶液中氢离子的迁移数。

在一截面均匀的垂直放置的迁移管中,充满HCl 溶液,通以电流,当有电量为Q 的电

流通过每个静止的截面时,

t Q +当量的+

H 通过界面向上走,t Q -当量的Cl -通过界面往下行。假定在管的下部某处存在一个界面(aa '),在该界面以下没有H +

,而被其它的正离子(例如2Cd +

)取代,则此界面将随着H +

往上迁移而移动,界面的位置可通过界面上下溶液性质的差异而测定。例如,利用pH 值的不同指示剂显示颜色不同,测出界面。在正常条件下,界面保持清晰,界面以上的一段溶液保持均匀,H +

往上迁移的平均速率,等于界面向上移动的速率。在某通电的时间(t )内,界面扫过的体积为V ,H +

输送电荷的数量为在该体积中H +

带电的总数,即

q VcF += (3)

式中,c 为H +

的浓度,F 为法拉第常数,电量常以库伦(C )表示。

欲使界面保持清晰,必须使界面上、下电介质不相混合,可以通过选择合适的指示离子在通电情况下达到。CdCl 2溶液能满足这个要求,因为Cd 2+淌度(U )较小,即

2Cd H U U ++< (4)

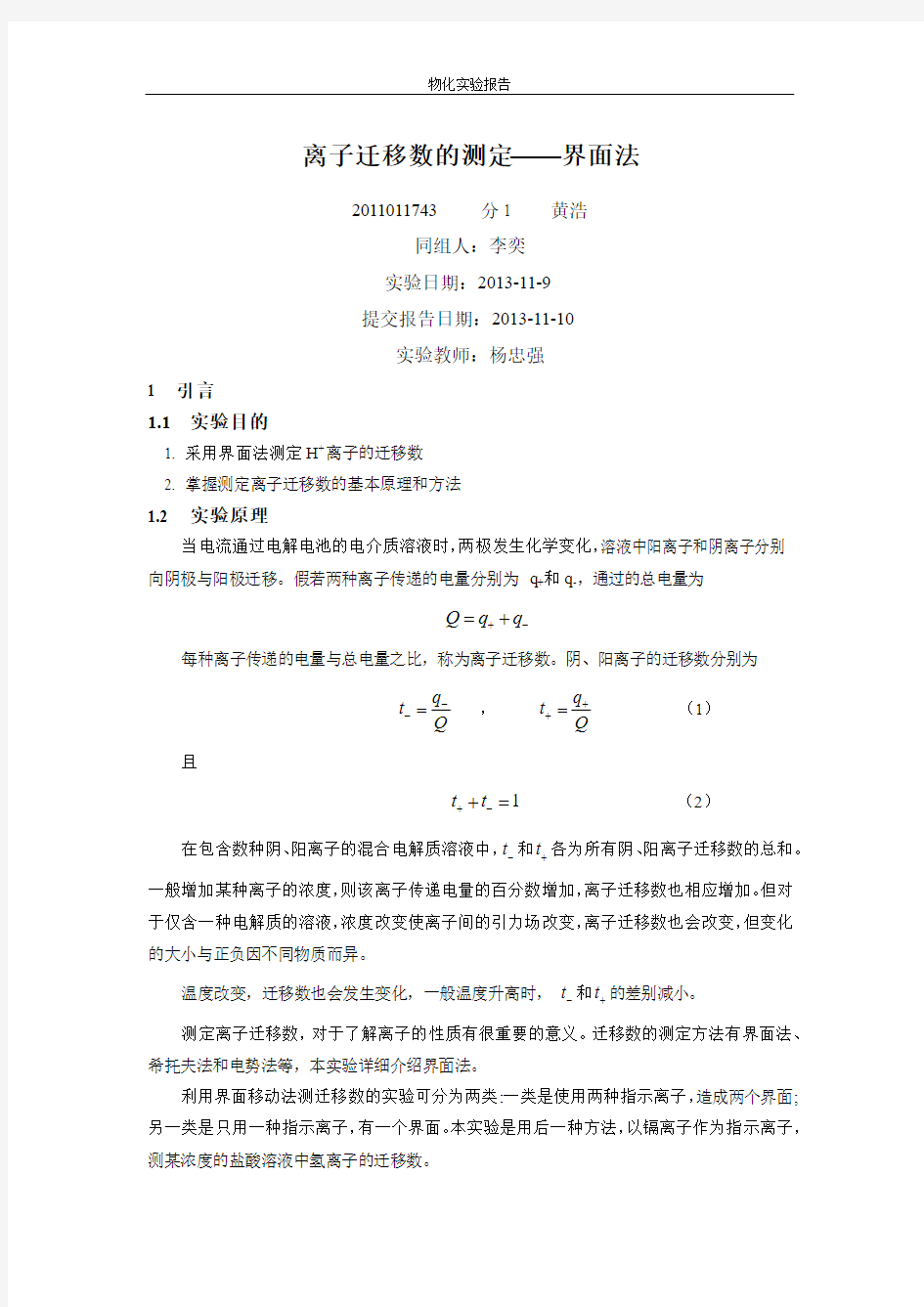

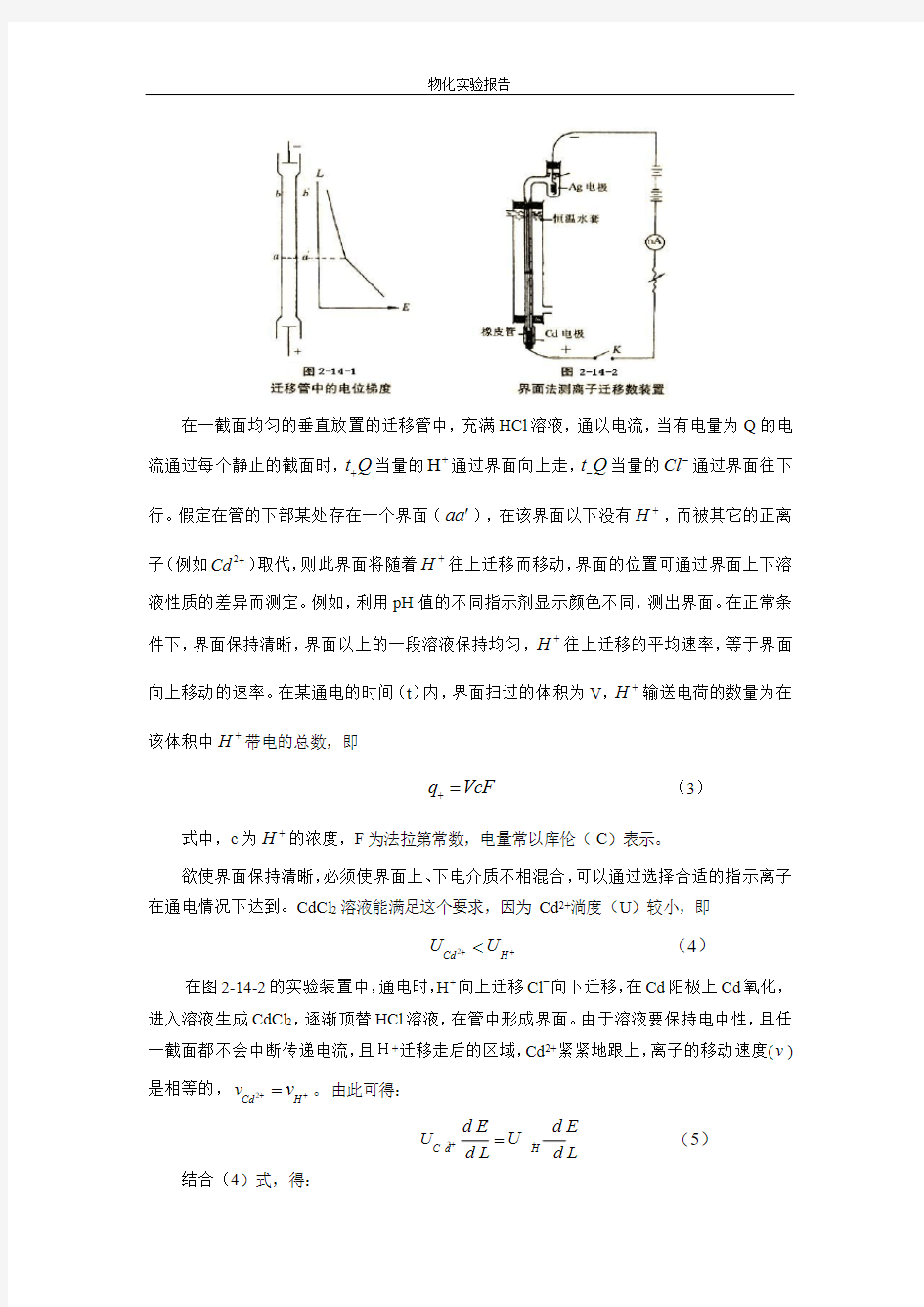

在图2-14-2的实验装置中,通电时,H +向上迁移Cl -向下迁移,在Cd 阳极上Cd 氧化,进入溶液生成CdCl 2,逐渐顶替HCl 溶液,在管中形成界面。由于溶液要保持电中性,且任一截面都不会中断传递电流,且H+迁移走后的区域,Cd 2+紧紧地跟上,离子的移动速度(v )是相等的,2Cd H v v ++=。由此可得:

2C d H

U d E

d E

U d L

d L

+

+'= (5) 结合(4)式,得:

dE dE

dL dL

'>

(6) 即在CdCl 2溶液中电位梯度是较大的,如图2-14-1所示。因此若H +因扩散作用落入CdCl 2溶液层。它就不仅比Cd 2+迁移得快,而且比界面上的H +也要快,能赶回到HCl 层。同样若任何Cd 2+进入低电位梯度的HCl 溶液,它就要减速,一直到它们重又落后于H +为止,这样界面在通电过程中保持清晰。

2 实验操作

2.1 实验药品、仪器型号及测试装置示意图

迁移管,超级恒温水浴,Cd 电极,Ag 电极,毫安表,稳压稳流电源,HCl 溶液(0.1176mol/L ),甲基橙,秒表。

仪器型号:DYY-2C 型电泳仪,SL-1恒温槽 实验装置图如下:

2.2 实验条件

室温:15.8℃ 气压:101.69kpa 相对湿度:40%

2.3 实验操作步骤及方法要点

1.按图安装电路仪器。盐酸-甲基橙溶液已经配好,盐酸浓度为0.1176mol/L 。将超级恒温水浴温度调至25℃。用少许盐酸溶液润洗迁移管三次,而后使用“连通法”从下而上向管中加满盐酸溶液。注意:切勿使管壁粘附气泡。将两个电极打磨干净,然后将镉电极套管加满盐酸溶液,安装在迁移管的下部,安装时应堵住迁移管上部入口,并将底部气泡赶出。迁移管垂直固定避免振荡,照图连接好线路,检查无误后,再开始实验。

2.打开稳压稳流电源,选择开关搬至稳压,调节电流在6~7mA 之间。随着电解进行,阳极镉会不断溶解变为Cd 2+

,由于H +

离子的迁移,出现清晰界面。一开始界面未到0刻度线时,可以不断升高电压,维持电流在6~7mA ,以加速电解当界面,当移动到第一个刻度时,立即打开秒表,此后不可再调节电压,每隔一分钟记录时间及对应的电流值。每当界面移动至第二、第三等整数刻度的时候,记下相应的时间及对应的电流值,直到界面移动至第五个刻度。

关闭电源开关,过数分钟后,观察界面有何变化。再打开电源,过数分钟后,再观察之。试解释产生变化的原因。

3.实验完成,用盐酸溶液润洗迁移管,并打磨电极。

4.以上实验是电压恒定,通过测量电流随时间的变化来得到迁移数的。试用恒电流的方法重复上述实验。用电流恒定(I=4mA)的方法,我们只需要记录电流值及界面迁移到整数刻度时(即0.1ml、0.2ml...0.5ml)的时间即可。

3 结果与讨论

3.1 原始实验数据

3.1.1 恒压条件(U=138V)

整刻度的时间、电流值如下:

刻度/ml 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 t/min 0 3’39”8’00”12’49”18’24”24’23”

I/mA 缺失 5.466 4.774 4.240 3.806 3.452 每分钟的时间、电流值如下:

t/min 0 1 2 3 4 5 6 7 8

I/mA 缺失 6.040 5.820 5.597 5.399 5.222 5.060 4.910 4.774 t/min 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I/mA 4.630 4.531 4.422 4.321 4.224 4.135 4.053 3.975 3.901 t/min 18 19 20 21 22 23 24

I/mA 3.831 3.763 3.699 3.638 3.580 3.525 3.472

3.1.2 恒流条件(I=4mA)

整刻度的时间、电流值

刻度/ml 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 t/min 0 5’42”11’15”16’39”22’13”27’32”

I/mA 4.042 3.980 3.979 3.979 3.980 3.980 3.2 计算的数据、结果

3.2.1 恒压条件

将每分钟的时间、电流值绘制成I-t曲线,如下图所示:

因此:

I/mA = -6.296×10^(-10) (t/s)3 + 2.432×10^(-6) (t/s)2 – 4.151×10^(-3) (t/s) + 6.2738 所以:

Q/mC =∫ (?6.296×10?10(t/s)3 + 2.432×10?6(t/s)2 ? 4.151×10?3(t/s)

t

0+ 6.2738)dt

=[?1.574×10?10(t/s)4+8.107×10?7(t/s)3?2.0755×10?3(t/s)2

+6.2738(t/s )]|0t

=?1.574×10?10(t/s)4+8.107×10?7(t/s)3?2.0755×10?3(t/s)2

+6.2738(t/s )

而q + = VCF = (V/ml)/1000×0.1176×96485

根据上述两公式,可以利用整刻度的时间、电流值计算出该时刻下流过的电荷量Q 和正离子转移的电荷量q+: 刻度/ml 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 t/min 0 3’39” 8’00” 12’49” 18’24” 24’23” I/mA 缺失 5.466 4.774 4.24 3.806 3.452 t/s 0 219 480 769 1104 1463 Q/mC 0 1282.572 2614.530 3910.810 5253.659 6553.749 Q/C 0 1.282572 2.614530 3.910810 5.253659 6.553749 q+

1.13466

2.26933

3.40400

4.53865

5.67332

因为q + = t + × Q ,因此对q +-Q 进行线性拟合,斜率即为H+迁移数:

因此,使用恒压法测得的H+迁移数为0.86371 3.2.2 恒流条件

在恒流条件下,电流值基本维持恒定,因此Q = It ,q + = VCF 将原始表格处理为: 刻度/ml 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 t/min

0 5’42” 11’15” 16’39” 22’13” 27’32” I/mA 4.042 3.98 3.979 3.979 3.98 3.98 t/s 0 342 675 999 1333 1652 Q/C 0 1.36458 2.69325 3.98601 5.31867 6.59148 q+/C

1.13466

2.26933

3.40400

4.53865

5.67332

其中Q = 3.99 / 1000 × (t/s),3.99mA 为六个时间点下的电流平均值。 将q +-Q 进行线性拟合,斜率即为H+迁移数:

因此,使用恒流法测得的H+迁移数为0.86114

3.3 讨论分析

3.3.1 实验结果分析

经查阅文献知,在25℃,浓度为0.10mol/L 的HCl溶液的正离子迁移数为0.8314。而本实验中HCl浓度为0.1176 mol/L,与文献中的浓度0.10mol/L相比有较大的偏差,因此文献的数据只能用于参考。

恒压法测得的氢离子迁移数为0.8637,恒流法测得的氢离子迁移数为0.8611,两种方法测得的结果相近,与文献值也比较接近(但因浓度不同,可比性不强)

3.3.2 实验现象分析

在本实验中,随着电解的进行,迁移管下部的界面逐渐上移,界面上为粉红色、界面下为无色,在迁移管的上部,阴极附近产生许多微小气泡,为氢气。

因为阳极与迁移管的零刻度线有较长的距离,因此为了加快这一段的进程,在电解初期可以加大电压/电流。对于恒压法,可以先使用恒流,维持电流在7mA,然后当界面快到零刻度线时,转换至恒压,并将电流调至合适值;对于恒流法,则可以先维持电流7mA,当界面快到零刻度线时,将电流值维持在4mA。

当关闭电源后,界面逐渐变模糊,当恢复电压后,界面又逐渐变清晰。这是因为,当关闭电源后,离子开始自由扩散,H+浓度趋于均一,使得界面变模糊。而当电源重新开启后,由于镉离子的淌度比较小,因此当电位梯度相同时,它的迁移速率较小,而H+具有较快的迁移速率,于是重新恢复界面。

3.3.3 实验装置改进意见

对于本实验,同学们的普遍反映是——读数手忙脚乱。这主要体现在恒压法中,既需要每分钟记录时间、电流,又需要不断观察液面是否到整刻度线,有时候整分钟和整刻度线是几乎同时到达的,这就会给数据记录带来一定的困难(虽然也增加了实验的欢乐)。因此我们建议,是否能把每分钟记录时间、电流的操作交由电脑完成,就像之前做过的许多物化实验一样,由电脑自动绘制I-t曲线,那么同学就只需要负责记录整刻度时的时间、电流,这会大大减少数据记录的复杂度。

4 结论

本实验通过两种方式来获得了25℃下,0.1176mol/L的HCl溶液的H+迁移数,恒压法测得的氢离子迁移数为0.8637,恒流法测得的氢离子迁移数为0.8611。

5 参考文献

1.《物理化学实验》,清华大学化学系物理化学实验室编写组,清华大学出版社

2.《物理化学》,朱文涛,清华大学出版社

6 附录——思考题

1.为什么在迁移过程中会得到一个稳定界面?为什么界面移动速度就是H +离子移动速

度?

答:HCl 溶液呈酸性,使甲基橙显红色,而下方的氯化镉溶液几乎无色,从而可以形成界面,又因为镉离子额淌度较小,因此在两种离子迁移速率相同时,H+在氯化镉相中的电位梯度较大(见实验原理),因而它在该相中的迁移速率大于在HCl 相中的迁移速率,因此如果H+进入氯化镉相,会返回到HCl 相中,同理镉离子也不会进入HCl 相。因此会形成清晰界面。因H+不断消耗,Cd2+不断生成,导致界面两侧的离子迁移速率不同,因而界面上移。假设溶液中各处的浓度均匀,又因界面不会出现断层,于是阴极附近的H+迁移速率 = 界面处的H +迁移速率 = 界面移动的速度。

2.实验过程中电流值为什么会逐渐减小?

答:因为随着电解的进行,H +减少、Cd 2+增加,而Cd 2+的导电能力不如两个H+大(根本原因是淌度小),因而溶液的电阻增大,所以电流值越来越小。

3.如何求得Cl -离子的迁移数? 答:由公式1H Cl t t +-+=可得。

离子迁移数的测定——界面法 实验者:杨岳洋 同组实验者:张知行 学号:2015012012 班级:材54 实验日期:2016年9月19日 助教:袁倩 1 引言 1.1 实验目的 (1)采用界面法测定+H 的迁移数。 (2)掌握测定离子迁移数的基本原理和方法。 1.2 实验原理及公式 本实验采用的是界面法,以镉离子作为指示离子,测某浓度的盐酸溶液中氢离子的迁移数。 (1)当电流通过电解电池的电解质溶液时,两极发生化学变化,溶液中阳离子和阴离子分别向阴极和阳极迁移。假若两种离子传递的电荷量分别为+q 和-q ,通过的总电荷量为 -++=q q Q 每种离子传递的电荷量和总电荷量之比,称为离子迁移数。阴、阳离子的离子迁移数分别为 Q q t --= , Q q t ++= 且 1=+-+t t 在包含数种阴、阳离子的混合电解质溶液中,-t 和+t 各为所有阴、阳离子迁移数的总和。一般增加某种离子的浓度,则该离子传递电荷量的百分数增加离子迁移数也所制增加。但是对于仅含一种电解质的溶液,浓度改变使离子间的引力场改变,离子迁移数也会改变,但是变化的大小与正负因不同物质而异。 温度改变,迁移数也会发生变化,一般温度升高时,-t 和+t 的差别减小。 (2)在一截面均匀垂直放置的迁移管中,充满HCl 溶液,通以电流,当有电荷量为Q 的电 流通过每个静止的截面时, +t Q 当量的+H 通过界面向上走,-t Q 当量的- Cl 通过界面往下行。

假定在管的下部某处存在一个界面(a a '),在该界面以下没有+H ,而被其他的正离子(例如+ 2Cd )取代,则此界面将随着+H 往上迁移而移动,界面的位置可通过界面上下溶液性 质的差异而测定。例如,利用pH 的不同指示剂显示颜色不同,测出界面。在正常条件下,界面保持清晰,界面以上的一段溶液保持均匀,+H 往上迁移的平均速率,等于界面形成界面向上移动的速率。在某通电的时间t 内,界面扫过的体积为V ,+H 输送电荷的数量为该体积中+H 带电的总数,即 VCF q =+ 式中:C 为+H 的浓度,F 为法拉第常数,电荷量常以库[仑](C )表示。 (3)界面保持清晰的原理: Cd 阳极上Cd 氧化,进入溶液生成CdCl 2,逐渐顶替HCl 溶液,CdCl 2与HCl 不相混合,因为 +2Cd 淌度(u )较小,即++ 题目:质粒DNA的提取及检测 一.实验目的: 1.学习碱裂解法提取质粒的原理和方法; 2.学习DNA琼脂糖凝胶电泳的原理和方法。 二.实验原理 1. 质粒 (Plasmid): 一种染色体外的稳定遗传因子,大小从1-200kb不等,为双链、闭环的DNA分子,并以超螺旋状态存在于宿主细胞中。主要发现于细菌、放线菌和真菌细胞中,常常编码一些对宿主有利的酶的基因,这些基因的表型包括抗生素抗性,产生抗生素、限制酶、修饰酶等。 2.载体(Vector): 要把一个有用的外源基因通过基因工程手段,转化到细胞中去进行繁殖和表达,需要运载工具,携带外源基因进入受体细胞的这种工具就叫载体。目前除了大肠杆菌中的质粒、λ噬菌体、M13噬菌体、噬菌粒外,还有酵母人工染色体载体以及动、植物病毒载体等。 3.分离质粒DNA: (1)培养细菌使质粒扩增; (2)收集和碱裂解细菌; (3)分离和纯化质粒DNA。 4.碱裂解法 (1)溶液Ⅰ:50mmol/L葡萄糖,10mmol/EDTA-Na,25mmol/LTris-HCl 作用:分散细胞,螯合金属离子使酶失活,防止DNA的降解 (2)溶液Ⅱ:L NaOH,2% SDS,临用前1:1配制 作用:细胞在NaOH和SDS溶液中裂解时,蛋白质与染色体DNA发生变性 (3)溶液Ⅲ:5mol/L 醋酸钾60ml,冰醋酸,双蒸水 作用:酸性条件上质粒DNA复性,留在上清液。大肠杆菌DNA和蛋白质-SDS复合物等发生沉淀。 5.电泳 带电荷的物质,在电场中的趋向运动称为电泳。DNA的琼脂糖凝胶电泳可以分离长度为200bp至近50kb的DNA分子。DNA的迁移率(U)的对数与凝胶浓度(T)之间存在反平行线 性关系。因此,要有效地分离不同大小的DNA片段,选用适当的琼脂糖凝胶浓度是非常重要的。 6.提取质粒 在质粒提取的过程中,由于操作原因,提取的质粒可能有三种:线性DNA、开环DNA 、 闭环超螺旋DNA 。当提取的质粒DNA电泳时,同一质粒 DNA泳动速度:闭环超螺旋〉线状〉 开环。但有时也有也会出现相反情况,因为与琼脂糖浓度、电流强度、离子强度及核酸染料 含量有关。 三.实验材料及设备 1.实验材料: (1)含质粒pUC18大肠杆菌,塑料离心管,EP管架,微量取液器和取液器吸头,常用玻璃器皿(如三角瓶、量筒、试剂瓶等); (2)提取的pUC18,琼脂糖,锥形瓶,一次性手套,胶铲,封口膜,剪刀,取液器吸头。实验设备: 中国石油大学(华东) 流体力学 实验报告 实验日期: 2011年4月25日 成绩: 班级: 学号: 姓名: 教师: 同组者: 实验六、流动状态实验 一、实验目的 1.测定液体运动的沿程水头损失(f h )及断面的平均流速(v )。 2.绘制流态曲线)lg (lg v h f 图,找出下临界点并计算临界雷诺数(c Re )的值。 二、实验装置 本室验的装置如图6-1所示。本实验所用的设备有流态实验装置、量筒、秒表、温度计及粘温表。 图6-1 流态实验装置 1. 稳压水箱 ; 2. 进水管 ; 3. 溢流管 ; 4. 实验管路 ; 5. 压差计 ; 6. 流量调节阀 ; 7. 回流管线 ; 8. 实验台 ; 9. 蓄水箱 ; 10. 抽水泵 ;11. 出水管 三、实验原理 1.液体在同一管道中流动,当速度不同时有层流、紊流两种流动状态。层流的特点是流体各质点互不掺混,成线状流动。紊流的特点是流体的各质点相互掺混,有脉动现象。 不同的流态,其沿程水头损失与断面平均流速瑟关系也不相同。层流的沿程水头损失与断面平均流速的一次方成正比;紊流的沿程水头损失与断面平均流速的m (m=1.75-2.0)次方成正比。层流与紊流之间存在一个过渡段,它的沿程水头损失与断面平均流速的关系与层流、紊流的不同。 2.当稳压水箱一直保持溢流时,实验管路水平放置且管径不变,流体在管内的流动为稳定流,此种情况下A 点、B 点的断面平均流速相等,即21v v =。这时从A 点到B 点的沿程水头损失f h 可由能量方程导出: )2()2(2 2 22211 1g v p z g v p z h ++-++=γγ )()(2 21 1γ γ p z p z + -+ = h h h ?=-=21 (1-6-1) 式中 1h ,2h ------分别为A 点、B 点的测压管水头,由压差计中的两个测压管读出。 3.根据雷诺数判断流体流动状态。雷诺数Re 的计算公式为: v D υ =Re (1-6-2) 式中 D---圆管内径; υ---断面平均速度; v ---运动粘度。 当c Re Re <(下临界雷诺数)时,为层流,其中2320~2000Re =c ; 当'Re Re c >(上临界雷诺数)时,为紊流,其中12000~4000Re'=c 。 离子迁移数的测定——界面法 姓名/学号:何一白/2012011908 班级:化22 同组实验者姓名:苏剑晓 实验日期:2014年11月20日 提交报告日期:2014年11月26日 带实验的老师或助教姓名:王溢磊 1 引言 1.1 实验目的 1.采用界面法测定H +离子的迁移数。 2.掌握测定离子迁移数的基本原理与方法。 1.2 实验原理[1] 当电流通过电解池溶液时,电极上发生化学变化,溶液中阳离子与阴离子分别向阴极和阳极迁移。若两种离子传递的电荷量分别为q +和q -,通过的总电荷量为 Q =q ++q ? 每种离子传递的电荷量与总电荷量之比称为离子迁移数,则阴、阳离子的迁移数分别为 t ?=q ? Q t += q + 且 t ++t ?=1 在包含数种电解质的溶液中,t -和t +分别为所有阴、阳离子迁移数总和,一般增加某种离子浓度,其离子迁移数增加;对只含一种电解质的溶液,浓度的改变使离子间引力场改变,自然离子迁移数也改变;若温度改变,迁移数亦变化,一般温度升高时,t -和t +差别减小。 实验中采用界面法,以镉离子作为指示离子,测量一定浓度的盐酸溶液中H +离子迁移数。在一截面均匀的垂直放置的迁移管中充满盐酸溶液,通以电流,当有Q 电量的电流通过每个静止的截面时,t +Q 当量的H +上行,t -Q 当量的Cl -通过界面下移。假定在管的下部某处存在一个界面,界面以下没有H +而被Cd 2+取代,此界面将随H +的上移而移动,界面位置可利用界面上下溶液pH 值的不同,使用指示剂显色。正常条件下界面保持清晰,界面以上的一段溶液保持均匀,H +向上迁移的平均速率等于界面上移速率。在某通电时间t 内,界面扫过体积V ,H +输送电荷数为该体积中H +带电总数,即 q +=VCF 式中:C 为H +的浓度,F 为法拉第常数,电荷量以库[仑](C)计。 要想使界面保持清晰,须使界面上、下的电解质不相混合,这可通过选择合适的指示离子在通电情况下达到,Cd 2+就符合这个要求。Cd 2+的淌度(U )较小,有 U Cd 2+dE dL 说明CdCl 2溶液中电位梯度较大(如图1),导致H +难以扩散至下层,而Cd 2+也难以扩散到界面以上,可保持界面清晰。 2 实验操作 2.1 实验药品、仪器型号及测试装置示意图 初中化学常见物质和离 子的检验 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998 化学专题复习讲练--常见物质和离子的检验 教学目标: ①要求学生了解初中化学中物质检验的几种类型(即鉴别、鉴定、推断、分离、除杂等) ②要求学生会鉴别空气、O2、H2、CO2、CO等几种气体 ③要求学生能鉴定H+、OH-、CO32-、Cl-、SO42-、Cu2+、Fe3+等 ④要求学生会用酸碱指示剂鉴别酸碱溶液 教学重难点:常见物质和离子的检验 三原则:一“看”(颜色);二“嗅”(气味);三实验(加试剂)。 知识归纳: 1、常见物质的色、态、味性质: (1)白色固体:MgO、P2O5、CaO、NaOH、Ca(OH)2、KClO3、KCl、Na2CO3、NaCl、无水CuSO ;铁、镁为银白色(汞为银白色液态) 4 (2)黑色固体:石墨、炭粉、铁粉、CuO、MnO2、Fe3O4 (3)红色固体:Cu、Fe2O3、红磷硫为淡黄色KMnO4为紫黑色 (4)溶液的颜色:凡含Cu2+的溶液呈蓝色;凡含Fe2+的溶液呈浅绿色;凡含Fe3+的溶液呈棕黄色,其余溶液一般不无色。(高锰酸钾溶液为紫红色)(5)沉淀(即不溶于水的盐和碱): ①盐:白色沉淀:CaCO3、BaCO3(溶于酸)AgCl、BaSO4(也不溶于稀HNO ) 3 ②碱:蓝色沉淀:Cu(OH)2红褐色沉淀:Fe(OH)3(6)黄绿色:Cl2 (7)红棕色气体:NO2 (8)有刺激性气味的气体:HCl、NH3、SO2; (9)有毒气体:CO、NO、NO2、Cl2、SO2 (10)能形成酸雾的气体:HCl、HNO3; (11)红褐色沉淀:Fe(OH)3; 2、常见气体和离子的鉴别: 3.用一种试剂鉴别多种物质的思路分析 北 京 化 工 大 学 实 验 报 告 课程名称: 化工原理实验 实验日期: 2008.10.29 班 级: 化工0602 姓 名:许兵兵 学 号: 200611048 同 组 人 :汤全鑫 阮大江 阳笑天 流体流动阻力的测定 摘要 ● 测定层流状态下直管段的摩擦阻力系数(光滑管、粗糙管和层流管)。 ● 测定湍流状态不同(ε/d)条件下直管段的摩擦阻力系数(突然扩大管)。 ● 测定湍流状态下管道局部的阻力系数的局部阻力损失。 ● 本次实验数据的处理与图形的拟合利用Matlab 完成。 关键词 流体流动阻力 雷诺数 阻力系数 实验数据 Matlab 一、实验目的 1、掌握直管摩擦阻力系数的测量的一般方法; 2、测定直管的摩擦阻力系数λ以及突扩管的局部阻力系数ζ; 3、测定层流管的摩擦阻力 4、验证湍流区内λ、Re 和相对粗糙度的函数关系 5、将所得光滑管的Re -λ方程与Blasius 方程相比较。 二、实验原理 不可压缩流体(如水),在圆形直管中作稳定流动时,由于粘性和涡流的作用产生摩擦阻力;流体在流过突然扩大和弯头等管件时,由于流体运动的速度和方向突然发生变化,产生局部阻力。影响流体流动阻力的因素较多,在工程研究中,利用因次分析法简化实验,引入无因此数群 雷 诺 数: μρ du = Re 相对粗糙度: d ε 管路长径比: d l 可导出: 2)(Re,2u d d l p ??=?εφρ 这样,可通过实验方法直接测定直管摩擦阻力系数与压头损失之间的关系: 22u d l p H f ? ?=?=λρ 因此,通过改变流体的流速可测定出不同Re 下的摩擦阻力系数,即可得出一定相对粗糙度的管子的λ—Re 关系。 在湍流区内,λ = f(Re ,ε/ d ),对于光滑管大量实验证明,当Re 在3×103至105的范围内,λ与Re 的关系遵循Blasius 关系式,即: 25 .0Re 3163.0=λ 对于层流时的摩擦阻力系数,由哈根—泊谡叶公式和范宁公式,对比可得: Re 64=λ 局部阻力: f H =2 2 u ?ξ [J/kg] 三、装置和流程 四、操作步骤 1、启动水泵,打开光滑管路的开关阀及压降的切换阀,关闭其它管路的开关阀和切换阀; 2、排尽体系空气,使流体在管中连续流动。检验空气是否排尽的方法是看当流量为零时候U 形压差计的两液面是否水平; 3、调节倒U 型压差计阀门1、2、3、 4、5的开关,使引压管线内流体连续、液柱等高; 4、打开流量调节阀,由大到小改变10次流量(Re min >4000),记录光滑管压降、孔板压降数据; 5、完成10组数据测量后,验证其中两组数据,确保无误后,关闭该组阀门; 6、测量粗糙管(10组)、突然扩大管(6组)数据时,方法及操作同上; 7、测量层流管压降时,首先连通阀门6、7、8、9、10所在任意一条回流管线,其次打开进入高位水灌的上水阀门11,关闭出口流量调节阀16; 8、当高位水灌有溢流时,打开层流管的压降切换阀,对引压管线进行排气操作; 9、打开倒U 型压差计阀门5,使液柱上升到n 型压差计示数为0的位置附近,然后关闭该阀门,检 图1 流体阻力实验装置流程图 1. 水箱 2.离心泵 3.孔板流量计 4.管路切换阀 5.测量管路 6.稳流罐 7.流量调节阀 常见阴离子的检验 离 子 试剂操作及现象有关离子方程式OH- 酚酞(石蕊)变红色(变蓝色) Cl- AgNO3 、稀HNO3 白色不溶于HNO3沉淀Ag+ + Cl- = AgCl↓ Br- ①AgNO3 、稀 HNO3 浅黄色不溶于HNO3沉淀Ag+ + Br - = AgBr↓ ②Cl2水、CCl4(或 苯) 溶液变黄(橙)色,加CCl4 震荡,下层呈红棕色 Cl2 +2Br - = 2Cl- + Br2 I- ①AgNO3 、稀 HNO3 黄色不溶于HNO3沉淀Ag+ + I - = AgI↓ ②Cl2 (或Br2)水、 CCl4(或苯) 溶液变棕黄(褐)色,加CCl4 震荡,下层呈紫红色 Cl2 +2 I - = 2Cl- + I 2 ③Cl2(FeCl3)、淀 粉 溶液变蓝色2Fe3++2 I - = 2 Fe2+ + I 2 CO 32- BaCl2、HCl、 澄清石灰水 先加BaCl2,产生白色沉淀, 加HCl沉淀溶解,产生无色无味气 体使石灰水变浑浊 Ba2+ + CO32- =BaCO3↓ BaCO3 + 2H+= Ba2++CO2↑+H2O Ca +2OH-+CO2 = CaCO3↓+H2O HC O3- BaCl2、HCl、 澄清石灰水 先加BaCl2,无现象,加HCl, 产生无色无味气体使石灰水变浑 浊 HCO3-+ H+= CO2↑+H2O Ca +2OH-+CO2 = CaCO3↓+H2O SO 32- BaCl2、HCl、 品红溶液 先加BaCl2,产生白色沉淀, 加HCl沉淀溶解,产生无色有刺激 性气味气体使品红退色 Ba2+ + SO32- =BaSO3↓ BaSO3 + 2H+= Ba2++SO2↑+H2O 先加BaCl2,无现象,加HCl, 产生无色有刺激性气味气体使品 HSO3-+ H+= SO2↑+H2O 化工原理实验报告 ————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ? 实验一 伯努利实验 一、实验目的 1、熟悉流体流动中各种能量和压头的概念及相互转化关系,加深对柏努利方程式的理解。 2、观察各项能量(或压头)随流速的变化规律。 二、实验原理 1、不可压缩流体在管内作稳定流动时,由于管路条件(如位置高低、管径大小等)的变化,会引起流动过程中三种机械能——位能、动能、静压能的相应改变及相互转换。对理想流体,在系统内任一截面处,虽然三种能量不一定相等,但能量之和是守恒的(机械能守恒定律)。 2、对于实际流体,由于存在内磨擦,流体在流动中总有一部分机械能随磨擦和碰撞转化为热能而损失。故而对于实际流体,任意两截面上机械能总和并不相等,两者的差值即为机械损失。 3、以上几种机械能均可用U 型压差计中的液位差来表示,分别称为位压头、动压头、静压头。当测压直管中的小孔(即测压孔)与水流方向垂直时,测压管内液柱高度(位压头)则为静压头与动压头之和。任意两截面间位压头、静压头、动压头总和的差值,则为损失压头。 4、柏努利方程式 ∑+++=+++f h p u gz We p u gz ρ ρ2222121122 式中: 1Z 、2Z ——各截面间距基准面的距离 (m) 1u 、2u ——各截面中心点处的平均速度(可通过流量与其截 面积求得) (m/s) 1P 、2p ——各截面中心点处的静压力(可由U型压差计的液位 差可知) (Pa ) 对于没有能量损失且无外加功的理想流体,上式可简化为 ρ ρ2 2 22121122p u gz p u gz + +=++ 测出通过管路的流量,即可计算出截面平均流速ν及动压g 22 ν,从而可得到各截面测管水头和总水头。 三、实验流程图 污水水质检测实验报告 班级: 姓名: 学号: 一、实验目的: (1)、学习和掌握测定水中溶解氧、pH、浊度、氟化物、铁、氨氮、六价铬、硫化物、钙、亚硝酸盐氮、有效氯(总氯)COD和 总磷的方法。 (2)校园内湖塘是校园生活污水和雨水的接纳水体。本实验旨在了解各湖塘接纳污水水质情况,掌握铬法测定污水COD的方法及原理,同时了解其他水质指标,如SS、NH3-N、PO43-。 二、实验原理: (1)重铬酸钾法测定污水COD 实验原理:化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机物污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称CODMn。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称CODCr,或简称COD。重铬酸钾法测COD的原理是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一段时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值。 (2)、氨氮的测定 氨+碘化汞钾→黄色络合物 ↑ 氨与碘化汞钾在碱性溶液中(KOH)生成黄色络合物,其色度与氨氮含量成正比,在0~2.0 mg/L的氨氮范围内近于直线性。 (3)、亚硝酸盐的测定——重氮化比色法 亚硝酸盐+氨基苯磺酸(重氮作用)+ -萘胺→紫 红色染料 亚硝酸盐和对氨基苯磺酸起重氮化作用,再与 -萘胺起偶合反应,生成紫红色染料,与标准液进行比色。 三、实验装置: (1)、器材 GDYS-101M多参数水质分析仪 (2)、药品 去离子水或蒸馏水、各种相关试剂 (3)、样品 信息楼前池塘水 四、注意事项: (1)树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。(2)废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,摇均匀待沉淀物下降后再过滤。五、实验步骤: 样品(ml)试剂(一)试剂(二)显色时间 (min) 氨氮10 0.2 1支10 蒸馏水(对 照) 10 0.2 1支— 亚硝酸盐10 0.2 1支20 蒸馏水(对照)10 0.2 1支— 物理化学实验报告:离子迁移数的测定 离子迁移数的测定——界面法 实验者:杨岳洋 同组实验者:张知行 学号:2015012012 班级:材54 实验日期:2016年9月19日 助教:袁倩 1 引言 1.1 实验目的 (1)采用界面法测定+ H 的迁移数。 (2)掌握测定离子迁移数的基本原理和方法。 1.2 实验原理及公式 本实验采用的是界面法,以镉离子作为指示离子,测某浓度的盐酸溶液中氢离子的迁移数。 (1)当电流通过电解电池的电解质溶液时,两极发生化学变化,溶液中阳离子和阴离子分别向阴极和阳极迁移。假若两种离子传递的电荷量分别为+ q 和- q ,通过的总电荷量为 - ++=q q Q 每种离子传递的电荷量和总电荷量之比,称为离子迁移数。阴、阳离子的离子迁移数分别为 Q q t --= , Q q t ++ = 且 1 =+-+ t t 在包含数种阴、阳离子的混合电解质溶液中, - t 和+ t 各为所有阴、阳离子迁移数的总和。一般增加 某种离子的浓度,则该离子传递电荷量的百分数增加离子迁移数也所制增加。但是对于仅含一种电解质的溶液,浓度改变使离子间的引力场改变,离子迁移数也会改变,但是变化的大小与正负因不同物质而异。 温度改变,迁移数也会发生变化,一般温度升高时,- t 和+ t 的差别减小。 (2)在一截面均匀垂直放置的迁移管中,充满HCl 溶液,通以电流,当有电荷量为Q 的电流通 过每个静止的截面时, + t Q 当量的+ H 通过界面向上走,- t Q 当量的- Cl 通过界面往下行。假定在管的 下部某处存在一个界面(a a '),在该界面以下没有+ H ,而被其他的正离子(例如+ 2Cd )取代,则 此界面将随着+ H 往上迁移而移动,界面的位置可 通过界面上下溶液性质的差异而测定。例如,利用pH 的不同指示剂显示颜色不同,测出界面。 化工原理实验-流体流动阻力系数的测定实验报告 ————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: 流体流动阻力系数的测定实验报告 一、实验目的: 1、掌握测定流体流动阻力实验的一般实验方法。 2、测定直管的摩擦阻力系数λ及突然扩大管和阀门的局部阻力系数ξ。 3、验证湍流区内摩擦阻力系数λ为雷诺系数Re和相对粗糙度的函数。 4、将所得光滑管的λ—Re方程与Blasius方程相比较。 二、实验器材: 流体阻力实验装置一套 三、实验原理: 1、直管摩擦阻力 不可压缩流体(如水),在圆形直管中做稳定流动时,由于黏性和涡流 的作用产生摩擦阻力;流体在流过突然扩大、弯头等管件时,由于流体运 动的速度和方向突然变化,产生局部阻力。影响流体阻力的因素较多,在 工程上通常采用量纲分析方法简化实验,得到在一定条件下具有普遍意 义的结果,其方法如下。 流体流动阻力与流体的性质,流体流经处的几何尺寸以及流动状态有关,可表示为 △P=f (d, l, u,ρ,μ,ε) 引入下列无量纲数群。 雷诺数Re=duρ/μ 相对粗糙度ε/ d 管子长径比l / d 从而得到 △P/(ρu2)=ψ(duρ/μ,ε/d, l / d) 令λ=φ(Re,ε/ d) △P/ρ=(l/ d)φ(Re,ε/ d)u2/2 可得摩擦阻力系数与压头损失之间的关系,这种关系可用试验方法 =△P/ρ=λ(l /d)u2/2 直接测定。h f ——直管阻力,J/kg 式中,h f l——被测管长,m d——被测管内径,m u——平均流速,m/s λ——摩擦阻力系数。 当流体在一管径为d的圆形管中流动时,选取两个截面,用U形压差 计测出这两个截面间的静压强差,即为流体流过两截面间的流动阻力。根 据伯努利方程找出静压强差和摩擦阻力系数的关系式,即可求出摩擦阻 力系数。改变流速可测出不同Re下的摩擦阻力系数,这样就可得出某一 相对粗糙度下管子的λ—Re关系。 (1)、湍流区的摩擦阻力系数 流动状态中国石油大学(华东)流体力学实验报告实验六、流动状态实验 一、实验目的 1.测定液体运动时的沿程水头损失(hf)及断面的平均流速(v); 2.在双对数坐标上绘制流态(hf—v)曲线图,找出下临界点并计算临界雷诺数(Rec)的值。 二、实验装置 本室验的装置如图所示。本实验所用的设备有流态实验装置、量筒、秒表、温度计及粘温表。 在图1-6-1横线上正确填写实验装置各部分的名称 图1-6-1 流态实验装置 1. 稳压水箱;进水管溢流管 4. ;5. 压差计;6. 流量调压阀 7. 回流管线;8. 实验台;9. 10. 抽水泵;11. 出水管 ; 蓄水箱; 三、实验原理填空 1.液体在同一管道中流动,当速度不同时有层流、紊流两种流动状态。层流的特点 是质点互不掺混,成线状流动。在紊流中流体的各质点相互掺混,有脉动现象。 不同的流态,其沿程水头损失与断面平均速度的关系也不相同。层流的沿程水头损失与断面平均流速的一次方成正比;紊流的沿程水头损失与断面平均速度的m次方成正比(m= 1.75~2.0) 。层流与紊流之间存在一个过渡区,它的沿程水头损失与断面平均流速关系与层流、紊流的不同。 2.当稳压水箱一直保持溢流时,实验管路水平放置且管径不变,流体在管内的流动 为 稳定流,此种情况下v1=v2。那么从A点到B点的沿程水头损失为hf,可由能流量方程导 出: v12p2v22 pp p1 h1、h2分别是A点、B点的测压管水头,由压差计中的两个测压管读出。 3.雷诺数(Reynolds Number)判断流体流动状态。雷诺数的计算公式为: Dv D—圆管内径;v—断面平均速度;—运动粘度系数 当(下临界雷诺数)为层流,Rec=2000~2320; 之间。(上临界雷诺数)为紊流,Rec当 四、实验要求 1.有关常数:实验装置编号:6 实验管内径:D= 1.0 cm;水温:T= 16.6 ℃; 水的密度:;动力粘度系数:;运动粘度系数:。 2、以表1-6-1中的任意一组数据为例,写出计算实例(包含计算公式、数据及结果)。 (1 )沿程水头损失: 22v1p2v2 p1 离子迁移数的测定——界面法 实验者:岳洋 同组实验者:知行 学号:2015012012 班级:材54 实验日期:2016年9月19日 助教:袁倩 1 引言 1.1 实验目的 (1)采用界面法测定+H 的迁移数。 (2)掌握测定离子迁移数的基本原理和方法。 1.2 实验原理及公式 本实验采用的是界面法,以镉离子作为指示离子,测某浓度的盐酸溶液中氢离子的迁移数。 (1)当电流通过电解电池的电解质溶液时,两极发生化学变化,溶液中阳离子和阴离子分别向阴极和阳极迁移。假若两种离子传递的电荷量分别为+q 和-q ,通过的总电荷量为 -++=q q Q 每种离子传递的电荷量和总电荷量之比,称为离子迁移数。阴、阳离子的离子迁移数分别为 Q q t --= , Q q t ++= 且 1=+-+t t 在包含数种阴、阳离子的混合电解质溶液中,-t 和+t 各为所有阴、阳离子迁移数的总和。一般增加某种离子的浓度,则该离子传递电荷量的百分数增加离子迁移数也所制增加。但是对于仅含一种电解质的溶液,浓度改变使离子间的引力场改变,离子迁移数也会改变,但是变化的大小与正负因不同物质而异。 温度改变,迁移数也会发生变化,一般温度升高时,-t 和+t 的差别减小。 (2)在一截面均匀垂直放置的迁移管中,充满HCl 溶液,通以电流,当有电荷量为Q 的电 流通过每个静止的截面时, +t Q 当量的+H 通过界面向上走,-t Q 当量的- Cl 通过界面往下行。 假定在管的下部某处存在一个界面(a a '),在该界面以下没有+H ,而被其他的正离子(例如+ 2Cd )取代,则此界面将随着+H 往上迁移而移动,界面的位置可通过界面上下溶液性 质的差异而测定。例如,利用pH 的不同指示剂显示颜色不同,测出界面。在正常条件下,界面保持清晰,界面以上的一段溶液保持均匀,+H 往上迁移的平均速率,等于界面形成界面向上移动的速率。在某通电的时间t ,界面扫过的体积为V ,+H 输送电荷的数量为该体积中+H 带电的总数,即 VCF q =+ 式中:C 为+H 的浓度,F 为法拉第常数,电荷量常以库[仑](C )表示。 (3)界面保持清晰的原理: Cd 阳极上Cd 氧化,进入溶液生成CdCl 2,逐渐顶替HCl 溶液,CdCl 2与HCl 不相混合,因为 +2Cd 淌度(u )较小,即++ 流体流动阻力系数的测定实验报告 一、实验目的: 1、掌握测定流体流动阻力实验的一般实验方法。 2、测定直管的摩擦阻力系数λ及突然扩大管与阀门的局部阻力系数ξ。 3、验证湍流区内摩擦阻力系数λ为雷诺系数Re与相对粗糙度的函数。 4、将所得光滑管的λ—Re方程与Blasius方程相比较。 二、实验器材: 流体阻力实验装置一套 三、实验原理: 1、直管摩擦阻力 不可压缩流体(如水),在圆形直管中做稳定流动时,由于黏性与涡流的作用产生摩擦阻力;流体在流过突然扩大、弯头等管件时,由于流体运动的速度与方向突然变化,产 生局部阻力。影响流体阻力的因素较多,在工程上通常采用量纲分析方法简化实验,得 到在一定条件下具有普遍意义的结果,其方法如下。 流体流动阻力与流体的性质,流体流经处的几何尺寸以及流动状态有关,可表示为 △P=f (d, l, u,ρ,μ,ε) 引入下列无量纲数群。 雷诺数Re=duρ/μ 相对粗糙度ε/ d 管子长径比l / d 从而得到 △P/(ρu2)=ψ(duρ/μ,ε/ d, l / d) 令λ=φ(Re,ε/ d) △P/ρ=(l / d)φ(Re,ε/ d)u2/2 可得摩擦阻力系数与压头损失之间的关系,这种关系可用试验方法直接测定。 h f=△P/ρ=λ(l / d)u2/2 ——直管阻力,J/kg 式中,h f l——被测管长,m d——被测管内径,m u——平均流速,m/s λ——摩擦阻力系数。 当流体在一管径为d的圆形管中流动时,选取两个截面,用U形压差计测出这两个截面间的静压强差,即为流体流过两截面间的流动阻力。根据伯努利方程找出静压强差 与摩擦阻力系数的关系式,即可求出摩擦阻力系数。改变流速可测出不同Re下的摩擦 阻力系数,这样就可得出某一相对粗糙度下管子的λ—Re关系。 (1)、湍流区的摩擦阻力系数 在湍流区内λ=f(Re,ε/d)。对于光滑管,大量实验证明,当Re在3×103~105范围内,λ与Re的关系遵循Blasius关系式,即λ=0、3163 / Re0、25 对于粗糙管,λ与Re的关系均以图来表示。 2、局部阻力 环境检测实验报告 号:班级编号:二○一一年二月《环境监测实验》成绩评定表类别实验内容(名称)应完成指标已完成指标完成学时成绩实验模块一三角湖水质监测必测DO、氨氮;至少选测一个指标实验模块二工业废水监测必测CO D、悬浮物;至少选测一个指标实验模块三校园环境空气质量监测合作完成SO2,NOX和TSP的采样与测定,计算API,评价校园环境空气质量实验模块四生物或土壤重金属污染监测 1、样品采集、制备与预处理 2、铅、铜、锌等金属离子的测定实验模块五环境环境噪声监测实验模块一三角湖水质监测同组者: 1、1碘量法测定溶解氧 一、实验目的和要求 1、了解溶解氧测定的意义和方法。 2、掌握溶解氧的采样技术。 3、掌握碘量法测定溶解氧的操作技术。 4、了解氧膜电极法测定溶解氧的方法原理。 二、实验原理在水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾溶液,水中溶解氧能迅速将二价锰氧化成四价锰的氢氧化物沉淀。加浓硫酸溶解沉淀后,碘离子被氧化析出与溶解氧量相当的游离碘。以淀 粉为指示剂,标准硫代硫酸钠溶液滴定,计算溶解氧的含量。反应如下: 三、实验仪器 1、250~300mL溶解氧瓶; 2、250mL碘量瓶或锥形瓶。 3、25mL酸式滴定管 4、1mL、2mL定量吸管 5、100mL移液管 四、实验试剂 1、硫酸锰溶液 2、碱性碘化钾溶液 3、1+5硫酸溶液(标定硫代硫酸钠用) 4、0、5%淀粉溶液 5、硫代硫酸钠溶液 6、0、025mol/L重铬酸钾标准溶液 五、实验步骤 1、硫代硫酸钠溶液的标定:在250mL的碘量瓶中加入100mL 水、1、0gKI、5、00mL 0、0250mol/L重铬酸钾标准溶液和 5mL3mol/L硫酸,摇匀,加塞后置于暗处5min,用待标定的硫代硫酸钠溶液滴定至浅黄色,然后加入1%淀粉溶液 1、0mL,继续滴定至蓝色刚好消失,记录用量。平行做3份。 中国石油大学(华东)工程流体力学实验报告 实验日期:2016.04.18成绩: 班级:学号:姓名:教师: 同组者: 实验六、流动状态实验 一、实验目的 h)及断面的平均流速(v); 1.测定液体运动时的沿程水头损失( f h—v)曲线图,找出下临界点并计算临界雷诺数(Re)2.在双对数坐标上绘制流态( f 的值。 二、实验装置 本室验的装置如图所示。本实验所用的设备有流态实验装置、量筒、秒表、温度计及粘温表。 在图1-6-1横线上正确填写实验装置各部分的名称 图1-6-1流态实验装置 1. 稳压水箱; 2. 进水管; 3. 溢流管; 4. 实验管路; 5. 压差计; 6. 流量调节阀 7. 回流管线;8. 实验台;9. 蓄水箱; 10. 抽水泵;11. 排水管 三、实验原理 填空 1.液体在同一管道中流动,当 速度 不同时有层流、紊流两种流动状态。 层流 的特点是质点互不掺混,成线状流动。在 紊流 中流体的各质点相互掺混,有脉动现象。 不同的流态,其 沿程水头损失 与断面平均速度的关系也不相同。层流的沿程水头损失与断面平均流速的 一次方 成正比;紊流的沿程水头损失与断面平均速度的m 次方成正比 (m= 1.75~2.0 ) 。层流与紊流之间存在一个过渡区,它的沿程水头损失与断面平均流速关系与层流、紊流的不同。 2.当稳压水箱一直保持溢流时,实验管路水平放置且管径不变,流体在管内的流动为 稳定流 ,此种情况下v 1=v 2。那么从A 点到B 点的沿程水头损失为h f ,可由能流量方程 导出: 22 1 122f 12121212()() 22()()p v p v h z z g g p p z z h h h γγγγ =++-++=+-+=-=? h 1、h 2分别是A 点、B 点的测压管水头,由 压差计 中的两个测压管读出。 3.雷诺数(Reynolds Number )判断流体流动状态。雷诺数的计算公式为: Dv Re ν = D —圆管内径;v —断面平均速度;ν—运动粘度系数 当c Re Re <(下临界雷诺数)为层流,c Re =2000~2320; 当c Re Re '>(上临界雷诺数)为紊流,c Re '=4000~12000之间。 四、实验要求 1.有关常数: 实验装置编号:No. 4 实验管内径:D = 1.0 cm ; 水温:T = 16.8 ℃; 水的密度:ρ= 0.998834 g/cm 3; 动力粘度系数:μ= 1.08846 mPa ?s ; 运动粘度系数:ν= 0.010897 cm 2/s 。 2、以表1-6-1中的任意一组数据为例 ,写出计算实例(包含计算公式、数据及结果)。 (1 )沿程水头损失:f h =h2-h1=54.6-12.1=42.5cm (2)运动粘度系数:ν=μ/ρ=1.08846÷0.998834*10-2=0.010897cm 2 /s (3)流量:Q =V/t=1000/12.69=78.80ml/s (4) 断面平均速度:v =Q /A=78.80/(3.14*12 )=25.10cm/s 教材编写体现:基础性、系统性、实用性、趣味性、创新性。 大学基础化学实验 第一章绪论 基础化学实验的目的和学习要求 实验预习、实验记录和实验报告 第二章化学实验基本知识 实验室守则 实验室安全、事故防护与处理(实验室安全守则、实验室事故防护与处理、实验室消防器材和急救药箱) 环境保护与实验室三废处理 实验室用水(GB/T6682-92纯水的制备、质量检验和使用的注意事项) 化学试剂(常用试剂的规格、试剂的保管和取用注意事项) 常用试纸(试纸的种类、试纸的使用、试纸的制备) 常用玻璃仪器、器皿和用具(李娴) 高压钢瓶的识别和使用 实验结果的处理(误差、有效数字、实验数据的表达与处理) 第三章化学实验基本操作及技术 一、玻璃仪器的洗涤及干燥 二、加热(直接加热-煤气灯、酒精灯、酒精喷灯和电加热炉,水浴加热,油浴加热等)和冷却方法(冷凝、水浴、冰盐浴、制冷剂) 三、简单玻璃工技术(玻璃棒、滴管、毛细管等物品的自制、塞子钻孔) 实验1 玻璃仪器的洗涤和简单玻璃工操作 四、不同精度天平(含台秤)的校正方法和使用 实验2 天平称量操作 五、量筒、滴定管、移液管以及容量瓶的校正方法和使用 六、搅拌(人工搅拌、机械搅拌、电磁搅拌) 七、溶液浓度和溶液的配制 实验3 溶液配制和pH值测定(pH试纸、pH计) 实验滴定分析基本操作 八、干燥(烘干、真空干燥和干燥剂的使用) 九、结晶和重结晶 实验溶解度的测定 十、滤纸和滤器的使用 十一、固液分离(倾析、常压过滤、减压过滤、离心分离等) 十二、沉淀的转移、洗涤、干燥、灼烧 实验重量分析基本操作 实验食盐的提纯 十三、蒸馏(简单蒸馏、分馏、减压蒸馏、水蒸汽蒸馏)和回流 实验简单蒸馏 实验分馏 实验减压蒸馏 实验水蒸汽蒸馏 实验回流 十四、升华 实验 十五、萃取(液-液萃取、固-液萃取) 实验 十六、离子交换 十七、层析分离 十八、气体的制备、净化和吸收 十九、压力的测量与控制(包括压力计的校正和使用、真空的获得和检漏)二十、温度的测量与控制(热电偶、温度计的选择、使用和校正) 实验熔点和沸点测定 嘉应学院化学实验教学中心实验报告 学生姓名专业班级学号 课程名称化工原理实验实验指导老师实验时间 实验题目:流体流动阻力测定实验 一、数据记录 1、实验原始数据记录如下表: 离心泵型号:MS60/0.55,额定流量:60L/min, 额定扬程:19.5mN,额定功率:0.55kw 流体温度t=21.3℃ 直管基本参数管内径(mm)测量段长度(cm) 局部阻力20 95 光滑管20 100 粗糙管21 100 序号流量m3/h 光滑管高度差(cm)粗糙管高度差(cm)局部阻力高度差(cm) 1 3. 2 34.5 47. 3 11 2 3 30.9 41.1 10.2 3 2.8 27.1 36.8 8.7 4 2.6 23.3 31.6 7.7 5 2.4 20.8 27 5.6 6 2.2 1 7 23.2 5.6 7 2 14.8 18.5 4.5 8 1.8 12.3 15.6 2.6 9 1.6 9.9 12.4 2.6 10 1.4 7.8 9.6 2.1 2、根据公式ΔP f=ρgR (注:本实验采用倒U型压差计)计算出各管道的压差如下表 序号流量m3/h 光滑管压差 (KPa) 粗糙管压差 (KPa) 局部阻力压差 (KPa) 1 3. 2 3.378 4.632 1.077 2 3 3.026 4.025 0.999 3 2.8 2.65 4 3.604 0.852 4 2.6 2.282 3.094 0.754 5 2.4 2.037 2.644 0.548 (续表) 3、由t=21.3℃查得水的密度ρ=998.2kg/m3 ,水的黏度μ=9.81*10^-6,根据公式水的流速 2 900d V u π =(m/s),雷诺数 μ ρ du = Re,流体阻力 ρ 1000 ? ? = P H f ,阻力系数2 2 Lu d H f = λ,ξ= gu2 f' Δ 2 ρ P ,并以标准单位换算得 光滑管数据处理结果如下表 序号流量m3/h 流速m/s 阻力系数λ雷诺数Re 流体阻力J/kg 1 3. 2 2.8309 0.01689357609.8021 3.3845 2 3 2.6539 0.01721554009.1895 3.0313 3 2.8 2.4770 0.01733250408.5768 2.6585 4 2.6 2.3001 0.01728246807.9642 2.2857 5 2.4 2.1231 0.01810743207.351 6 2.0405 6 2.2 1.9462 0.01761239606.7389 1.6677 7 2 1.7693 0.01855236006.1263 1.4519 8 1.8 1.5924 0.01903532405.5137 1.2066 9 1.6 1.4154 0.01939128804.9010 0.9712 10 1.4 1.2385 0.01995425204.2884 0.7652 粗糙管数据处理结果如下表 序号流量m3/h 流速m/s 阻力系数λ雷诺数Re 流体阻力J/kg 1 3. 2 2.5677 0.029********.4782 4.6401 2 3 2.4072 0.029********.3233 4.0319 3 2.8 2.2467 0.03003848008.168 4 3.6101 4 2.6 2.0862 0.029********.013 5 3.1000 5 2.4 1.9258 0.029********.858 6 2.6487 6 2.2 1.7653 0.03067537720.7038 2.2759 7 2 1.6048 0.2959734291.5489 1.8149 8 1.8 1.4443 0.03081230862.3940 1.5304 9 1.6 1.2838 0.03099727433.2391 1.2164 10 1.4 1.1234 0.0313*******.0842 0.9418 序号流量m3/h 光滑管压差(KPa)粗糙管压差(KPa)局部阻力压差(KPa) 6 2.2 1.665 2.272 0.548 7 2 1.449 1.812 0.441 8 1.8 1.204 1.528 0.255 9 1.6 0.969 1.214 0.255 10 1.4 0.764 0.940 0.206质粒DNA的提取及检测实验报告

流动状态试验

离子迁移数的测定(界面法)实验报告

初中化学常见物质和离子的检验

流体流动阻力的测定化工原理实验报告

常见阴离子的检验

化工原理实验报告

污水水质检测实验报告

物理化学实验报告:离子迁移数的测定

化工原理实验流体流动阻力系数的测定实验报告

流动状态中国石油大学(华东)流体力学实验报告

物理化学实验报告材料:离子迁移数地测定

化工原理实验~流体流动阻力系数的测定实验报告

环境检测实验报告

流动状态

大学基础化学实验[1][1]

流体流动阻力测定实验报告