第2章西周春秋战国时期的音乐-46节PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:6.74 MB

- 文档页数:100

春秋战国时期的乐器与音乐风格在中国古代历史上,春秋战国时期是一个充满变革和创造的时期。

乐器和音乐风格的发展也在这个时期达到了一个新的高度。

本文将重点介绍春秋战国时期的乐器和音乐风格,来探究这段时期音乐文化的特点和变化。

一、乐器春秋战国时期的乐器种类繁多,主要分为弦乐器、管乐器、膜拨乐器和铜鸣乐器四大类。

首先是弦乐器。

在这个时期,弦乐器的代表性乐器是琴,包括古琴、瑟、筝等。

古琴是最为著名的古代乐器之一,其独特的音色和技巧深受人们的喜爱。

瑟是一种多弦的古代弹拨乐器,音域较广,常用于演奏宫廷音乐。

筝是一种十三弦的乐器,音色明亮动听,经常用于民间演奏。

其次是管乐器。

管乐器在春秋战国时期已经有了长足的发展。

代表性的管乐器有笙、竽、篪等。

笙是一种多管的吹管乐器,其音色独特,通常用于表达喜庆或高亢的音乐情绪。

竽是一种大型的吹奏乐器,音域广泛,富有磅礴的气势。

篪是一种竹制的吹奏乐器,音色悠扬动听,常用于宫廷音乐和祭祀仪式上。

其次是膜拨乐器。

膜拨乐器在春秋战国时期也得到了广泛的应用。

最具代表性的乐器是鼓、琵琶等。

鼓是一种打击乐器,有大鼓、小鼓等不同种类,常用于战争和庆祝活动中。

琵琶是一种撥弦樂器,外形宜人,音色婉转动听,常用于伴奏和独奏。

最后是铜鸣乐器。

铜鸣乐器在春秋战国时期得到了迅猛的发展,主要有钟、磬等乐器。

钟是一种精美的打击乐器,音色清脆悦耳,经常被用于宫廷音乐和祭祀活动中。

磬是一种用来打击的大型铜乐器,音色高亢有力,被广泛地用于娱神和庆典的音乐表演中。

二、音乐风格春秋战国时期的音乐风格独具特色,主要分为雅乐和民间乐两大类。

雅乐是宫廷中的正式音乐,是春秋战国时期最为重要的音乐形式。

雅乐主要用于祭祀、乐舞、宴饮等场合,以宫廷雅士为主要表演者和享受者。

雅乐以庄重、神秘、肃穆为特点,曲调古朴、旋律丰富。

同时,雅乐还追求和声的和谐与美妙,以及乐器的和谐演奏。

民间乐则是广大人民群众喜闻乐见的音乐形式,也在春秋战国时期得到了空前的发展。

中国音乐简史第一节远古及夏商时期的第二节西周、春秋战国时期的音乐(了解西周的礼乐制度、音乐机构及宫廷音乐分类,理解春秋战国时期的“郑卫之音”、《诗经》《楚辞》。

了解儒家、墨家、道家的音乐观)礼乐制度是周代初期由周公初步制定的,建立礼乐制度的目的和原因是:巩固等级制社会,吸取了商代灭亡的教训,反对“淫乐”,采取“节乐”措施,明确尊卑等级,建立良好的统治秩序。

礼乐制度的实施巩固了奴隶主阶级的社会地位,促进了音乐的发展,但他又使乐成礼的附庸,使音乐成为以礼为中心的模式音乐,并逐渐趋于僵化。

音乐机构;礼乐制是以宗法制度和等级制度互为表里,礼制和乐制相配合,周朝为了实施礼乐制度,设置了我国历史上第一个礼乐机构(音乐教育机构)。

最高领导职务是大司乐,机构职能是负责音乐行政,音乐教育,音乐表演。

周代宫廷音乐大致可以分为六大类:六代之乐,颂乐、雅乐、房中乐、四夷之乐。

六代之乐是历代传下来的六部大型乐舞:皇帝《云门》《咸池》《韶》夏《大夏》商代《》《周《大武》,主要用于祭祀天地、山川、祖宗、特点是舞蹈、歌唱。

器乐结合而成,表演人员众多,规模宏大,声调悠长,缓慢,肃穆庄严。

多用于隆重典礼仪式上,由大司乐亲自掌管,颂歌:是为君王参与各种大典活动所做的乐歌,内容大多为史诗性,带有神话色彩,音调缓慢。

但比六代之乐清新。

演唱时用瑟伴奏,雅分为大雅和小雅,大雅的内容和场合与颂大体相同,小雅教接近民歌或根据民歌加工改编而成,常用于士大夫饮酒作乐时,演唱用琴或瑟伴奏,称为“弦歌”。

汉以后的房中乐是后妃们在宫内侍宴时演奏的乐歌,以周南。

召南之类民歌为主。

用琴、瑟伴奏。

四夷之乐来自秦、楚、吴、越等王朝四周各部落、个民族的乐舞、歌曲。

伴奏以吹管乐器为主。

春秋战国时期的音乐:郑卫之音:春秋战国兴起于郑国和卫国的音乐,因在当时影响很大后代在与雅乐相对称时,常被作为民间音乐的代名词,又因统治阶级排斥和鄙视民间音乐,常常被贬称为“淫乐、邪音、亡国之乐”第三节秦汉、魏晋南北朝时期的音乐(了解秦汉、魏晋南北朝时期的音乐、了解秦、汉乐府。

第二章周代的音乐(公元前十一世纪—前221年)第一节周代的礼与乐周代天子分封诸侯,并在总结殷商各种典章制度的基础上,建立了一整套等级制度。

周代统治者以礼、乐、刑、政四术为统治手段。

礼礼可分贵贱,乐可互与敬,所以周代极为重视礼、乐的政治作用。

1周代的礼相当的多,多配合乐的运用,大致可分为:一、祭祀二、大飨礼三、燕礼四、大射仪五、养老之礼六、乡饮酒礼七、乡射礼这些重要的礼的活动,各自有其所属音乐,有各自的乐曲和章法,不能混淆。

2在周代(尤其是西周),不同等级身份的人,所用的乐队和歌舞队也有很大差别,不得随便僭(jian)越。

《周礼〃大司乐》说:“正乐县(xuan,即悬)之位,王宫县、诸侯轩县、卿大夫判县、士特县。

”《乐府杂录〃雅乐部》解释说:“宫县四面,天子乐也;轩县三面,诸侯乐也;判县二面,大夫乐也;特县一面,士乐也。

”关于舞队的人数,见书10页,照此周代舞队应为:“天子八佾(yi),诸公六佾,诸侯四佾”为宜。

周代的礼乐的规定,是为了加强人们的等级观念,达到巩固其统治的政治目的。

第二节宫廷音乐的繁荣周代宫廷音乐以较繁荣,它们既有与礼结合的音乐种类,也有为统治阶级娱乐之用的音乐。

这些音乐大都是乐舞或歌舞的形式,有一、六代乐舞简称“六乐”,是保留在周代宫廷中的六个据说从黄帝开始历代留传下来的代表性的乐舞,包括:①黄帝时的《云门大卷(quan)》或称《云门》,祭祀云神,黄帝部落以云为图腾。

②尧时的《咸池》或称《大咸》,“咸池”是日落之处的星座名,祭祀地神,可能与星辰崇拜有关。

③舜时的《大韶》或称《韶》,因为它用排箫伴奏,又称《萧韶》,又因此乐舞有九次变化,又称为《九辩》或《九歌》,祭祀四望(天下名山,如五岳、四镇等)④夏禹时的《大夏》又称《夏蘥》,因它用吹管乐器蘥伴奏而名。

它歌颂大禹治水功绩的,与治水有关。

⑤商汤时的《大濩》,享女性先祖(先妣),歌颂商代的开国功勋商的。

⑥周武(周初)的《大武》,享男性先祖(先祖),歌颂周武王伐纣的内容。

春秋战国时期的音乐艺术与表演传统在春秋战国时期,音乐艺术与表演传统达到了一个辉煌的巅峰。

这个时期是中国古代音乐文化发展的重要阶段,为后世的音乐发展奠定了坚实的基础。

本文将从音乐艺术形式、器乐演奏、歌唱艺术以及表演传统等方面探讨春秋战国时期的音乐艺术与表演传统。

一、音乐艺术形式春秋战国时期的音乐艺术形式主要包括宫廷音乐、宗庙音乐和民间音乐。

宫廷音乐是贵族阶层的专属艺术形式,用于宴会娱乐和庆祝仪式。

宗庙音乐则是祭祀活动中的重要组成部分,用于祭祀神灵以及向祖先致敬。

而民间音乐则是广大百姓所共享的艺术形式,用于娱乐和表达情感。

二、器乐演奏春秋战国时期的器乐种类繁多,包括琴、瑟、箫、鼓等。

其中,最具代表性的是古琴,被誉为中国古代音乐的瑰宝。

古琴的音色悠扬,能够表达深沉的情感,因此在宫廷音乐和文人雅集中得到广泛运用。

而除了古琴,其他器乐演奏也得到了极大的发展,形成了多种琴、瑟、箫的演奏风格。

三、歌唱艺术在春秋战国时期,歌唱艺术被广泛使用于宫廷和民间。

宫廷歌唱以吟唱古文为主,用于歌颂君王和表达情感。

民间歌唱则更加自由活泼,常以说唱的形式进行。

春秋战国时期的诸子百家崛起,他们的学说也渗透到了歌唱艺术中,形成了多样的歌唱风格。

四、表演传统春秋战国时期的表演传统主要包括舞蹈和戏曲表演。

舞蹈在宫廷和宗庙中得到了广泛应用,通常用于祭祀仪式和娱乐活动。

戏曲表演则是民间艺术中的瑰宝,演员们通过歌唱、舞蹈和表演来讲述故事和传达情感。

这些表演形式都对后世的舞蹈和戏曲发展产生了深远的影响。

总结起来,春秋战国时期的音乐艺术与表演传统在丰富多样的形式中展现出来。

无论是宫廷音乐、器乐演奏、歌唱艺术还是表演传统,都为中国古代音乐文化的繁荣做出了重要贡献。

这些传统艺术形式的发展为后世的艺术创作提供了丰富的素材和灵感,成为了中国音乐历史上的重要篇章。

我们应该珍视和传承这一宝贵的文化遗产,继续发展和创新中国音乐艺术。

第一章远古(前21世纪以前新石器时代)骨笛,河南舞阳县贾湖新石器时代墓葬里,出土了用猛禽肢骨制作的骨笛,有八孔、七孔、六孔、五孔笛,五、七孔笛较多,共18支,保存完整的七孔骨笛可吹奏河北民歌小白菜。

距今约9000年,说明骨笛是河南贾湖先民生活中相当普遍的乐器。

第二章夏、商、西周(前21世纪-前771年)西周礼,在西周用于定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非,是社会的典章制度和道德规范,是社会政治制度的体现,是维护上层建筑以及与之相适应的人际交往中的礼节仪式。

西周乐,以五声八音为乐,五声为音阶,即宫、商、角、徵、羽。

八音为器乐之分类,即埙、笙、鼓、管、弦、磬、钟、柷。

西周礼乐制度达到了礼乐不分家的地步,“礼之所及乐必从之”。

西周礼乐制度用礼乐划分等级,目的在于维护其宗法制度和君权、族权、夫权、神权,具有维护贵族的世袭制、等级制,加强统治的作用。

六代乐舞:简称“六乐”,保留在周代宫廷中的六个据说从黄帝开始历代留传下来的代表性乐舞,包括黄帝时期的《云门大卷》,黄帝部落以云为图腾;尧时的《咸池》,咸池是日落处的星座名;舜时的《大韶》,因用排箫伴奏,又称《箫韶》,此乐舞有九次变化,又称《九辩》或《九歌》;夏禹时的《大夏》,用吹管乐器伴奏而名;商汤时的《大濩》;周初的《大武》歌颂武王伐纣的内容。

大司乐,我国古代音乐教育制度开始于周代,周初建立了宫廷音乐机构大司乐,它是我国第一所音乐学校。

大司乐的一个重要职能是音乐教育。

它承担培养贵族子弟——世子、国子、学士的音乐教育任务,并按一定的学习程序进行,学习内容包括“乐德、乐语、乐舞”。

大司乐的另两个职能是:严格的行政和音乐表演职能。

行政职能表现在大司乐中各级乐工分工明确,各司其职,井然有序。

表演职能是在大司乐中的乐工承担宫廷宴饮、祭祀等场合的表演任务。

“八音”乐器分类法:八音是以乐器的制作材料来划分的,根据西周记载,每类之下有如下乐器:金:钟——编钟、钲石:磬——编磬土:埙革:鼓类乐器丝:琴、瑟木:柷匏:笙、芋竹:箫、管乐律学的形成:乐律学是中国古代音乐技术理论的统称,包括乐学与律学,它是音乐声学、数学和音乐学互相渗透的一门交叉学科。

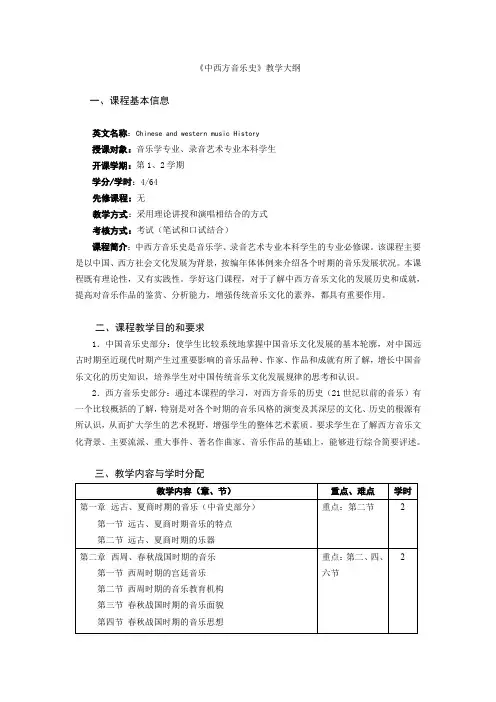

《中西方音乐史》教学大纲一、课程基本信息英文名称:Chinese and western music History授课对象:音乐学专业、录音艺术专业本科学生开课学期:第1、2学期学分/学时:4/64先修课程:无教学方式:采用理论讲授和演唱相结合的方式考核方式:考试(笔试和口试结合)课程简介:中西方音乐史是音乐学、录音艺术专业本科学生的专业必修课。

该课程主要是以中国、西方社会文化发展为背景,按编年体体例来介绍各个时期的音乐发展状况。

本课程既有理论性,又有实践性。

学好这门课程,对于了解中西方音乐文化的发展历史和成就,提高对音乐作品的鉴赏、分析能力,增强传统音乐文化的素养,都具有重要作用。

二、课程教学目的和要求1.中国音乐史部分:使学生比较系统地掌握中国音乐文化发展的基本轮廓,对中国远古时期至近现代时期产生过重要影响的音乐品种、作家、作品和成就有所了解,增长中国音乐文化的历史知识,培养学生对中国传统音乐文化发展规律的思考和认识。

2.西方音乐史部分:通过本课程的学习,对西方音乐的历史(21世纪以前的音乐)有一个比较概括的了解,特别是对各个时期的音乐风格的演变及其深层的文化、历史的根源有所认识,从而扩大学生的艺术视野,增强学生的整体艺术素质。

要求学生在了解西方音乐文化背景、主要流派、重大事件、著名作曲家、音乐作品的基础上,能够进行综合简要评述。

三、教学内容与学时分配四、作业、实践环节1.在教学过程中,以课上讲授为主,课后学生须完成相应的演唱练习曲目。

五、建议教材[1] 赵志安陈振华.中国音乐文化教程.北京:中国传媒大学出版社,2006.[2] 曾遂今李婧.西方音乐文化教程.北京:中国传媒大学出版社,2005.[1] 夏野.中国音乐简史.北京:人民出版社,2005.[2] 沈旋谷文娴陶辛.西方音乐史简编.上海:上海音乐出版社,1999.[3] 杰拉尔德·亚伯拉罕. 简明牛津音乐史. 上海:上海音乐出版社,1999.[4] 迈克尔·肯尼迪,乔伊斯·布尔恩.牛津简明音乐词典. 北京:人民音乐出版社,2002.[5] [英]斯坦利·萨迪主编. 孟宪福主译. 剑桥插图音乐指南. 济南:山东画报出版社,2002.[6] 于润洋.西方音乐通史. 上海:上海音乐出版社,2001.[7] 刘东升.中国音乐史图鉴. 北京:人民音乐出版社,2001.[8] 伊鸿书.中国古代音乐史. 北京:中央音乐学院出版社,2011.[9] 汪毓和.中国近现代音乐史. 北京:人民音乐出版社,2001.执笔人:杨倩教研室主任签字:肖俊珍二级学院院长签字:。

第二章:西周、春秋、战国时期(西周公元前1046年——公元前770年;春秋公元前770年——公元前476年;战国公元前476年——公元前22 1年)第一节;概述。

这时期我国社会制度有很大变化,它经历了奴隶制社会从鼎盛到衰落,并逐渐过渡到封建社会。

在文化上也经历了以礼为中心的文化由发展到衰微。

春秋末期在“礼崩乐坏”的局面中,“无物而不在礼”的一元文化,被生动、活泼的多元文化所代替,出现了一个诸子百家争鸣的时代。

礼乐制度是周代建国初期由周公制定的。

其目的之一是为巩固等级制社会,其次也是吸取商代灭亡的教训,①反对“淫乐”,采取“节乐”措施。

礼乐制的实施巩固了奴隶主阶级的社会地位,促进了音乐的发展。

但它又使乐成了礼的附庸,使音乐成为以礼为中心的模式音乐,并逐渐趋于僵化。

盛大的西周终于衰落。

公元前770年,周平王东迁洛邑。

史称东周,现代史学称春秋、战国。

由于周天子一统天下局面的崩溃,诸侯称霸,礼乐制受到冲击,终于在春秋末期形成“礼崩乐坏‘,音乐逐渐突破礼的束缚而发展。

娱乐性比较强的、不受礼束缚的新乐,逐渐代替使人听了昏昏欲睡的“古乐”,而在社会生活中占重要地位。

“古乐”(亦称“雅乐”)的衰微,“新乐”(亦称“俗乐”)的兴起,成为春秋末期至战国音乐发展的主要特征。

这时期无论声乐、器乐、音乐科学、音乐美学都有很大发展,为我国古代音乐多元化的发展奠定了基础。

从西周到战国末800多年间,音乐文化发展的水平与成就可概括如下几个方面:一、西周时期形成了我国古代的专业音乐文化,有许多受到严格训练的专业乐师,进行传授、表演等音乐活动。

如“大师”“小师”、“瞽矇”、“磬师”、“钟师”、“笙师”等。

二、歌唱在社会各阶层广泛流行。

周代有专门的“采风”制度,采集民间歌谣以察民情。

从流传下来第一部歌词集《诗经》和战国的《楚辞》可以看出其概貌。

春秋战国时期的音乐与乐器春秋战国时期,是中国历史上一段重要的时期,也是文化与艺术繁荣的时期之一。

在这个时期,音乐和乐器在人们的生活中扮演着重要的角色,成为了表达情感、凝聚团结力量的重要媒介。

本文将从音乐与乐器的流行与发展、乐器种类及特点等方面介绍春秋战国时期的音乐与乐器。

一、音乐与乐器的流行与发展春秋战国时期,音乐与乐器得到了广泛的传播与发展。

那个时期的人们热爱音乐,认为音乐是一种能够表达情感、陶冶心灵的重要艺术形式。

《论语》中有着不少关于音乐的记载,显示了当时音乐在人们日常生活中的重要地位。

在流行的音乐形式方面,春秋战国时期的音乐主要分为雅乐与俗乐两种。

雅乐是专门为王公贵族所奏的乐曲,通常是祭祀、宴会等正式场合中使用的音乐。

而俗乐则是平民百姓所欢迎的音乐,它既能够娱乐人们的心情,也能够表达他们的情感。

二、乐器种类及特点春秋战国时期的乐器种类繁多,主要包括弦乐器、管乐器、膜鸣乐器和击打乐器四大类。

1. 弦乐器:代表性的有琴、筝、瑟等。

其中,琴是当时最重要的乐器之一,被视为“六艺”之一,被王公贵族广泛使用。

琴在春秋战国时期的形制有所区别,但主要特点是有撞柱与鸳鸯弦的设计,使琴具有独特的音色和表达力。

2. 管乐器:代表性的有笙、簧箫、巴乌等。

管乐器在春秋战国时期被广泛使用,常用于外交场合、军队指挥、祭祀等。

这些乐器在形制和声音方面都有所差异,但都具备了较高的音色和演奏技巧。

3. 膜鸣乐器:代表性的有大鼓、小鼓、桴等。

这些乐器主要用于节庆和娱乐活动,如舞蹈、战争等表演场合。

膜鸣乐器以敲击膜面产生声音,韵律明快,节奏感强,能够激发人们的热情和活力。

4. 击打乐器:代表性的有编钟、铙、钲等。

这些乐器在春秋战国时期主要用于祭祀活动和军队行进中,具备清脆悦耳的音响效果,有助于统一节奏和引导队伍前进。

三、音乐与乐器的社会功能春秋战国时期的音乐与乐器不仅仅是一种艺术形式,还承担着重要的社会功能。

首先,音乐与乐器是宫廷礼仪、祭祀仪式中不可或缺的组成部分,它们能够凝聚人们的情感,增加仪式的庄重感。

中国音乐简史中国音乐简史知识点第一章:远古、夏、商时期1、“舞阳骨笛”或“贾湖骨笛”,由鹤类尺骨制成,距今约有8000年历史。

2、“彩陶盆”内壁有三组舞者,舞姿优美,富有节奏感。

3、音乐的起源:a、巫术说b、情感说c、模仿说d、劳动说4、古歌:《弹歌》“断竹、续竹、飞土、逐肉。

”5、乐舞:《韶》孔子“三月不知肉味。

”6、古乐器:鼓、磬、编磬、钟、编钟、古笛、埙等。

第二章:西周、春秋、战国时期1、西周礼乐制度“刑不上大夫,礼不下庶人。

”2、西周设立第一个礼乐机构——春管。

春秋时期,学术下移,孔子办私学,授“六艺”:礼、乐、射、御、书、数。

乐教材《诗经》。

3、周代按乐器的制作材料分成“八音”:金、石、土、革、丝、木、匏、竹。

4、“五音”:宫、商、角、徵、羽。

5、战国末年,俞伯牙、钟子期知音的故事《高山》、《流水》。

6、湖北随县出土“曾侯乙编钟”,一钟双音。

7、孔子“移风易俗,莫善于乐。

”墨子“非乐”。

老子“大音希声”。

第三章:秦、汉、魏、晋时期1、秦创建乐府,汉代兴盛,是以改编民间音乐为主的机构。

2、嵇康魏末琴家、音乐理论家,代表作《声无哀乐论》。

第四章:隋唐时期1、宫廷燕乐唐玄宗创作歌舞大曲《霓裳羽衣曲》2、“太常寺”是封建社会掌管礼乐的最高行政机关,唐代太常寺规模庞大,乐工数量空前,其中有著名乐工——李龟年。

第五章:宋、元时期1、市民音乐蓬勃发展,音乐活动中心是“瓦子勾栏”。

2、戏曲分杂剧与南戏两大体系。

其中元杂剧代表剧目:关汉卿《窦娥冤》、马致远《汉宫秋》、王实甫《西厢记》。

第六章:明、清时期1、南戏在流行中与各地民间音乐相结合,至明代形成“四大声腔”:海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔。

2、魏良辅对昆山腔进行改革,成为“昆曲”,被列为世界非物质文化遗产。

3、京剧的形成。

两大声腔:西皮强与二黄腔。

京剧鼻祖:谭鑫培。

第七章:中华民国时期1、学堂乐歌例《送别》、《共产儿童团歌》、《团结就是力量》2、四大名旦:梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生。

中国历史朝代歌ppt课件•引言•中国历史朝代概述•朝代歌的内容与形式•重要朝代介绍•朝代歌中的历史人物与事件•朝代歌的启示与意义•结论与展望01引言目的和背景目的通过中国历史朝代歌的PPT课件,帮助学生快速了解中国历史的朝代顺序和主要特点,提高历史学习的兴趣和效果。

背景中国历史悠久,朝代更迭频繁,对于初学者来说难以掌握。

因此,有必要通过形象、生动的PPT课件来辅助教学。

朝代歌歌词朝代时间轴朝代特点介绍图片和图表课件内容概述展示中国历史朝代歌的完整歌词,包括各个朝代的名称和顺序。

针对每个朝代,简要介绍其政治、经济、文化等方面的主要特点,帮助学生了解每个朝代的概貌。

以时间轴的形式展示中国历史的朝代顺序,帮助学生形成清晰的历史时间线。

穿插使用相关的历史图片、地图、表格等,增强课件的直观性和趣味性。

02中国历史朝代概述朝代的定义与分类朝代的定义朝代是建立国号的帝王世代相传的整个统治时代,是后世对某一个特定统一政权及其时期的称呼。

朝代的分类中国历史上的朝代大致可分为大一统王朝和割据政权两大类,大一统王朝如秦、汉、唐、宋等,割据政权如三国、南北朝、五代十国等。

中国历史朝代的演变朝代的更替中国历史上的朝代经历了多次更替,每个朝代的兴衰都有其特定的历史背景、政治原因和社会因素。

朝代的传承朝代的传承方式包括世袭制、禅让制等,其中世袭制是最主要的传承方式,即皇位由皇族内部成员继承。

秦朝中国历史上第一个大一统王朝,建立了中央集权制度和官僚体系,推行了法家思想和小篆文字等。

汉朝继秦朝之后的大一统王朝,分为西汉和东汉两个时期,期间出现了许多杰出的政治家、文学家和科学家,如汉武帝、董仲舒、张衡等。

唐朝中国历史上的盛世之一,政治清明、经济繁荣、文化昌盛,对外交流频繁,出现了许多著名的诗人和艺术家,如李白、杜甫、白居易等。

宋朝中国历史上的又一个盛世,科技、文化、艺术都得到了极大的发展,出现了许多重要的发明和创造,如活字印刷术、指南针等。