徽州祠堂文化研究

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:3

中图分类号 TU-86 文献标识码 A 文章编号 1003-739X (2024)02-0134-05 收稿日期 2023-06-28摘 要 按照“语汇”“词组”“句法”尺度层级,建构徽州祠堂景观空间图式语言体系,进行祠堂空间特征的比对认知。

通过图式语言横纵向比对不同祠堂的地域特征,构建相互关联的数据库的逻辑层级,进而完成徽州祠堂图式语言数据库的设计,构建祠堂文化景观数据资源存档和数字化保护传承体系,为徽州祠堂的资料数据储存、特征比对研究、地域性保护规则制定,提供科学平台和数据支持。

关键词 徽州祠堂 图式语言 文化景观数据库Abstract According to the scale level of "vocabulary", "phrase" and "syntax", we construct the spatial schema language system of Huizhou ancestral temple landscape, and compare the spatial characteristics of ancestral temple. Through horizontal and vertical comparison of the regional characteristics of different ancestral temples with schema language, the logical level of the interrelated database is constructed, and then the design of the schema language database of ancestral temples in Huizhou is completed, and the archiving and digital protection and inheritance system of ancestral cultural landscape data resources is constructed, so as to provide scientific platform and data support for data storage, feature comparison research and regional protection rules for ancestral temples in Huizhou. Keywords Huizhou ancestral hall, Schema language, Cultural landscape database基于图式语言的徽州祠堂文化景观数据库构建Construction of Huizhou Ancestral Hall Cultural Landscape Database Based on Schema Language贺为才 | He Weicai 范浩然 | Fan Haoran图式语言是一种基于图式和图式逻辑关系的研究方法,对空间规律性较强的领域探究其图式类型和空间耦合关系规律[1],包含着形状、结构、材料、构成和功能等要素。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术及文化意义徽州祠堂门楼是徽州古代建筑中的重要组成部分,而门楼上的砖雕艺术更是徽州文化的杰出代表之一。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术融合了徽派建筑的特色和传统文化的精髓,承载着丰富的历史内涵和深厚的文化意义,成为中国古代砖雕艺术的珍贵遗产之一。

一、徽州祠堂门楼的砖雕艺术特色徽州祠堂门楼是中国古代建筑中的一种形式,通常由门楼、照壁和祠堂三部分组成,是徽派建筑的特色之一。

而门楼作为祠堂的入口,是祠堂建筑中最具有代表性的部分。

而门楼上的砖雕艺术则是徽州祠堂门楼中最吸引人的地方。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术在题材上通常取材于中国传统文化,如历史故事、神话传说、名人传记等等,内容丰富多样,展现出了中国古代文化的魅力和内涵。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术在造型上注重线条的流畅和层次的分明,雕刻出的人物形象或图案生动逼真,栩栩如生,展现了古代工匠们高超的雕刻技术和惊人的艺术水平。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术在风格上注重对称与谐调,整体布局严谨有序,给人以美的享受和心灵的震撼。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术不仅在艺术性上具有很高的价值,更重要的是它蕴含了深厚的文化意义。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术是徽州文化的重要组成部分,是徽州建筑文化中的瑰宝,承载了丰富的历史内涵和民族精神。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术是中国古代建筑文化的重要代表之一,是中国传统文化的珍贵遗产,具有很高的历史和艺术价值。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术是中国古代建筑砖雕艺术的杰作,展现了古代工匠们的智慧和创造力,对于研究中国古代建筑、雕刻艺术和民俗文化都具有很高的参考价值。

三、给当代的启示徽州祠堂门楼的砖雕艺术虽然具有悠久的历史,但它所蕴含的文化意义和艺术价值是可以启示当代的。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术告诉我们,传统文化是我们民族的根和魂,我们应该倍加珍惜和传承好传统文化,使之在当代得到更好的发扬光大。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术告诉我们,只有不断的创新和发展,才能使文化更有活力、更有生命力,才能使传统文化焕发出新的光彩。

歙县国保级郑氏宗祠-祠堂,徽州古建三绝之二

郑氏宗祠位于歙县郑村镇郑村村,占地1856平方米,从前往后,由门坊、门厅、享堂、寝堂四部分组成,是典型的徽州廊院式祠堂,第六批全国重点文物保护单位。

郑氏宗祠不是旅游景点,我们是找到村长开了锁才进的。

门坊

门坊为三间四柱五楼,是明代万历43年祠堂大修时加造。

此坊因无圣旨牌,故称门坊。

门坊与围墙相连,一层有木栅栏门,形成宗祠的大门。

门厅

穿过门坊是一个院落,迎面是仪门,大门上有门神画相。

上挂“郑氏宗祠”牌匾,仪门正背两面及院落构成门厅。

享堂

过仪门是一个大院落,两边是廊庑,迎面的建筑就是享堂,是族内议大事、办庆典或族人聚会之地。

享堂为典型的明代江南厅堂式建筑,且保留了众多宋元古老做法,古朴典雅,工艺精湛,是研究徽州古建筑史和宗族制度的标本。

花絮

在享堂边陈列有刀枪棍棒,同行的武者取之在院落中作精彩表演,引来快门声一片

寝堂

祠的最后进是天井和寝堂。

寝堂地面高于前面天井136厘米,有三处石级,是祠堂中最高之地,显示了寝堂的庄严与神圣,是摆放祖宗牌位和族人跪拜祭祀之地。

徽州的牌坊、祠堂、民居,被称为徽州古建三绝。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术及文化意义徽州祠堂门楼是徽派建筑中的重要组成部分,其砖雕艺术在中国建筑文化中具有重要的地位,同时也承载着丰富的文化意义。

本文将从徽州祠堂门楼的历史、砖雕艺术的特点以及文化意义三个方面对其进行分析。

一、徽州祠堂门楼的历史徽州位于今天的安徽省黄山市,是中国古代著名的文化古城之一。

徽州祠堂门楼是徽派建筑的经典代表,它们多建于明清时期,是当地重要的宗族祭祀场所。

徽州祠堂门楼以其独特的建筑风格、精湛的砖雕艺术和丰富的文化内涵,成为中国传统建筑的珍贵遗产。

二、徽州祠堂门楼砖雕艺术的特点砖雕是中国传统建筑中的重要艺术形式,而徽州祠堂门楼的砖雕艺术更是独具特色。

其砖雕在浮雕、阳刻、阴刻等技法方面均有精湛的表现,尤以砖雕的艺术性和雕琢技艺著称。

在徽州祠堂门楼上,砖雕常以花鸟鱼虫、云龙凤鸟、人物故事为题材,表现出浓厚的地方特色和宗族文化,成为当地建筑文化中的瑰宝。

三、砖雕艺术的文化意义1. 代表性的地方文化徽州祠堂门楼上的砖雕作品,常常描绘了徽州地区的风土人情、宗族传统和历史人物,具有鲜明的地方文化特色。

这些砖雕作品传承并展现了徽州古老的乡土文化,是当地历史和文化的生动写照,具有非常重要的历史文化价值。

2. 艺术性的表现徽州祠堂门楼上的砖雕作品在艺术性上表现出非常高的水平,其精湛的雕刻工艺和华丽的装饰效果,成为中国传统建筑砖雕艺术的典范之一。

这些砖雕作品不仅在艺术上具有很高的价值,而且对后世的建筑艺术和雕塑艺术产生了深远的影响。

3. 建筑文化宝库作为徽派建筑的典型代表,徽州祠堂门楼的砖雕艺术蕴含着丰富的建筑文化内涵。

这些砖雕作品既是中国传统建筑文化的宝贵遗产,也是中国古代雕塑艺术的珍贵成果,对于研究中国古代建筑文化和雕塑艺术具有重要的参考价值。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术以其独特的地方文化特色、高超的雕刻技艺和丰富的文化内涵,成为中国传统建筑文化中的一颗璀璨明珠。

作为中国传统文化的重要组成部分,徽州祠堂门楼的砖雕艺术不仅代表了徽州地区的历史文化,也展现了中国传统建筑砖雕艺术的精湛技艺和独特魅力。

从《家礼》解读宗法制度下徽州祠堂建筑文化摘要:祠堂建筑的兴起与宗法制度的发展密不可分,而南宋理学家朱熹所著的《家礼》对后来宗法制度的兴起与完善又有重要影响。

本文通过文献法,从宗法制度与《家礼》,宗法制度与祠堂建设,祭祀文化、政治管理,礼制教化五个方面探究朱熹《家礼》对徽州祠堂建筑文化的影响。

关键词:《家礼》、宗法制度、徽州祠堂前言:祠堂建筑是中国古代建筑形制中重要的建筑类型,也是宗族社会中重要的公共空间与权力空间。

祠堂建设就是宗法制度发展与兴盛的物质体现。

《家礼》是南宋朱熹最有影响的礼学著作,对后来宗法制度的兴起与完善有重要影响。

徽州是朱子桑梓之邦,是程朱理学的厚实沉淀区。

作为一个有着唐宋遗泽的典型宗族社会,徽州的各个宗族对朱子思想顶礼膜拜,朱子的《家礼》是作为了徽州各个宗族的金科玉律,以之作为族规家法制定大理,以之规束和影响族人的生活与礼仪。

1宗法制度与《家礼》宗法制度产生的血缘和宗族传统观念,是徽州人兴建祠堂意识的社会基础。

中国古代乡村是小农经济,人们安土重迁,即在一个相对固定的地域内,社会成员流动小,形成了相对稳定的社会关系。

而这种社会关系,又因农业生产方式以家庭为基本单位,因此中国古代村落社会,就是形成了以血缘和地缘为纽带,将人们联系在一起的社会形态,即宗族。

以宗族为核心,聚族而居,形成并巩固了宗法制度,并使之成为人们头脑里根深蒂固的观念。

徽州历史上,有过三次大的移民过程,大量的中原移民进入,在同古越居民的冲突融合中,人们的宗族聚居意识不断加强。

宋元以后,程朱理学大兴,作为朱熹家乡的徽州,纲常伦理成为市民百姓生活形态的理论基础和行为指南,宗族观念得到进一步强化。

《家礼》作为程朱理学的重要内容,分为通礼、冠、昏、丧、祭五部分,都是根据当时社会习俗参考古今家礼而成。

家礼源自于《周礼》,经过《孔子家语》《颜氏家训》的发展,定型于宋司马光的《家范》《书仪》。

2宗法制度与祠堂建设祠堂来源于家庙。

人们自古就有崇拜和祭祀祖先的文化,早在商周时期,家庙就产生了。

徽州古祠堂罗东舒祠建筑文化述略徽州古祠堂罗东舒祠是中国上海市西部一处具有历史和文化意义的古迹,建筑保存完好,对人们有着重大的历史、文化意义,吸引着国内外学者以及游客。

罗东舒祠建于明洪武永乐年间,历经几百年,现今保存完好。

它不仅是上海市建筑文化,文物保护以及历史研究的重要资源,也是徽州本土宗教文化的重要组成部分。

罗东舒祠共分为两部分,前面的部分是祠坛部分,由祠坛、供桌、香柱等组成,面朝南,宽20米,深21米;后面的部分则是祠堂部分,由祠堂主殿、褒奖殿和正厅组成,此外,还有祠堂东侧的十字形后厅。

祠屋外建筑采用混凝土框架结构,内部多为砖混结构,楼顶和墙面采用典型的徽州风格:以龙和虎为装饰主题,用彩绘、刻花等方式表现出来。

同时,楼内墙面和楼顶也多有彩绘、刻花,刻画着神灵护佑之地,传递着古代徽州宗教文化的内涵。

罗东舒祠在上海的历史意义重大,建筑风格独特,曾经经历过元、明、清、民国等历史时期,孕育出了独特的历史文化,在保存、修缮、活跃宗教场所及文化遗产方面做出了重要贡献。

由于罗东舒祠具有深厚的文化底蕴,一直受到学者、艺术家以及游客的欢迎和关注。

罗东舒祠的保护工作得到了高度重视,曾经经历过多次修缮和保护,如1981年进行过两次抗震加固,2014年进行了改造、加固和修缮工作,还为建筑施上了新的护罩和涂料,以防止建筑的受损,一些特殊历史文物也被收藏起来。

罗东舒祠作为一处历史文化古迹珍贵而古朴,是徽州文化中不可多得的宝藏。

它既见证了徽州历史的发展,也传承了徽州文化的精髓。

它不仅是上海市建筑文化以及文物保护的重要资源,更是徽州本土宗教文化研究的重要组成部分,它有着重要的社会和文化意义。

希望通过本文介绍,以增进人们对罗东舒祠的了解,让更多的人认识到徽州文化的精髓,参与到徽州文化的保护修复中来,共同传承博大精深的中华文化。

综上所述,罗东舒祠有着深厚的文化底蕴,曾经在历史的洪流中经历过沧桑的改变,把徽州宗教文化的精髓传承了下来,通过这些历史文化见证了徽州的发展历程,也为徽州特有的宗教文化做出了贡献,具有重要的社会、文化意义,值得大家珍视、重视和保护。

徽州祠堂的分类

1. 宗祠呀,那可是家族的大本营!就像一棵大树的主干,所有支系都从这里生发。

比如西递的胡氏宗祠,那庄严的气势,真让人震撼!

2. 支祠呢,就像是家族大树上的粗壮枝干,有着自己独特的地位。

绩溪的周氏支祠,不就是个很好的例子嘛,见证了一个支系的传承与发展。

3. 家祠,这可是贴近咱老百姓生活的呀,好比是家里温暖的小角落。

想想那些小村落里的家祠,多亲切啊,就像自家的会客厅一样。

4. 行祠像是个流动的据点,随时准备为家族服务。

难道不是吗?看看那些为了纪念先人而临时设立的行祠,不就是这样么。

5. 女祠,哎呀呀,这可是专门为家族女性设立的地方呢。

就像为女性开辟的一片专属天地,棠樾的女祠不就是证明嘛。

6. 专祠,那是为了特定人物设立的呀,多特别!就如同给这个人专门打造了一个荣耀的殿堂。

7. 统宗祠,这可不得了,那是统管一切的存在呀!它就像一个总指挥中心,把所有都凝聚起来。

像那有名的统宗祠,气势就是不一样。

8. 复合祠呢,集多种功能于一身,恰似一个全能选手。

既有这个的特点,又有那个的功能,真的很厉害呀!

我觉得呀,徽州祠堂的这些分类,真的太有意思了,每一种都有着独特的魅力和价值,它们共同构成了徽州丰富的祠堂文化!。

徽州文化的学术价值和研究现状(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如故事大全、作文大全、教案大全、游戏大全、句子大全、诗词大全、家庭教育、幼儿教育、小学教育、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of classic sample essays, such as stories, composition, lesson plans, games, sentences, poems, family education, early childhood education, primary education, other models, etc. If you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!徽州文化的学术价值和研究现状徽州文化的学术价值和研究现状徽州文化已成为热门课题。

神州文化浅析徽州宗祠制度程艳安徽省黄山市徽州区潜口民宅博物馆一、徽州的社会条件和历史背景徽州地处安徽省南部,境内重山叠嶂,溪流纵横。

三国以前,这里是山越人的天下。

山越人刀耕火种,出入山林,过着一种于世隔绝的生活。

孙吴平定山越后,专门设立新都郡对其进行统治。

征服山越,使徽州历史上的封闭之门开始被打开。

尔后,随着北方战乱的加剧,中原士家大族为逃避战乱,纷纷向南迁徙,山环水绕的徽州自然成为士家大族逃避战乱的世外桃源。

三国两晋南北朝、唐末五代和两宋之际是中原士家大族迁往徽州的三大历史时期。

中原地区士家大族源源不断地举家南迁和徽州山环水绕相对封闭的独特的地理环境,为宗族的大量存在与发展创造了有利条件。

为对付社会和自然的新困境,他们最普遍的祈求就是希望团结一致,形成拳头,共同对外,保持本族本姓的凝聚力。

于是他们逐渐形成聚族而居之势,祠堂便成为维系并强化这种关系的最好的纽带。

在徽州,祠堂建筑在明代中叶以后普遍地得到迅猛发展,究其原因主要是有与之相适应的社会政治背景和经济基础。

因长期受儒家“三纲五常”伦理道德的熏陶,徽州有严格的宗法制度,特别到明清时期,形成了以“祠堂族长的族权”为特征的宗法制度,祠堂作为这种封建宗法制度的核心便得到迅速的发展。

一种区别于夏商及魏唐士家大族式制度的新的家族制开始形成,它以尊祖、敬宗、睦族为宗旨,根据理学的伦理纲常制定宗规家法,约束族众。

“尊祖”必叙谱牒,“敬宗”当建祠堂,“睦族”需有族产赈济。

有谱,有祠,有田,成为这种新的家族制度的特征,同时也是徽州宗族社会形成的标志。

修谱,建祠,置族产都需要钱,徽州大规模修谱,建祠,置田产同徽商的崛起同步。

徽商是徽州宗族社会形成的经济保障,他们为祠堂的修建奠定了雄厚的经济基础。

二、徽州祠堂的规模形式在徽州,我们所见到的气势宏伟的建筑物是象征族权的祠堂。

宗祠、支祠、家祠表现出徽州人聚族而居而形成的一种凝聚力。

“宗祠”为整个家族祭祖、议事、嘉奖族中贤人,惩治族中不肖子孙的场所。

徽州文化论文徽州文化在内容上并不是一种宗教文化,但是徽州文化里的宗祠文化却具有很多的宗教性特征。

下文是店铺为大家整理的关于徽州文化论文的范文,欢迎大家阅读参考!徽州文化论文篇1浅谈对徽州工艺文化的探究摘要作为徽州文化的经典元素,徽州工艺品类繁多、内容丰富、技艺精巧、美观实用,可称为中国民间工艺的瑰宝。

由于独特的自然和人文地理等影响因素,徽州工艺形成了区域文化的特点,突出地展现了徽州劳动人民的聪明才智。

注重对徽州工艺的深入研究,对于抢救民间工艺遗产,传承优秀的中华传统文化就有极为重大的意义。

关键词徽州工艺影响因素意义一、徽州工艺的概况(一)对徽州工艺的界定我们所说的徽州工艺是特指徽州人在长期的生产生活中所产生和形成的那些与外地不同的,具有本区域特色的工艺,它是从有文字记载开始的,在时空上特指从山越文化之后的新安文化到黄山文化之前的徽州文化这一历史时期的工艺。

(二)徽州工艺的特点徽州工艺包括生活类、科技类、娱乐类、民俗类和艺术类五大种类,具有徽州独特的地方性特色,是徽州文化的灿烂一环。

1.形成了具有地方特色的文化产业为了使徽州文化类工艺满足市场需求,在激烈的竞争中处于优势,徽州工匠充分发挥他们的聪明才智,打造一流产品,形成了很强的精品意识和竞争意识。

歙砚不仅石质好,而且雕工一流,由此得到众多文人的认可,尤其是为当朝的皇上所推崇;造纸工艺为徽州所独有,匀薄如一,闻名中外。

凭借当地的自然条件和人文背景,徽州文化类工艺如文房四宝、刻书、版画等在几百年间都发展成为富有特色的区域经济和支柱性产业。

2.具有深厚的文化底蕴徽州具有宗族文化和儒家文化的特色,文化底蕴深厚。

徽州宗族制度严密,而且势力强大,祠堂森茂,牌坊庄严,厅堂厢房结构井然有序、布局对称,突出地彰显了宗族文化特色。

徽商在政治上以程朱理学为依归,坚持“官本位”的价值观,在经济伦理上,以王学的说教为本,追求商业的成功与培育人才并举。

一般徽商的房屋再大,也都很精致、儒雅而不俗气,这正是由于受到徽州文化底蕴的影响,除了建筑中的“三雕”图案,徽州刻书中的插图、民间年画等也同样传达着儒家的理念。

徽州文化牌坊是封建社会最高的荣誉象征,是用来标榜功德,宣扬封建礼数的。

歙县多牌坊,这与徽商的发展、兴起和程朱理学的发源、影响有着渊远流长的关系。

黄山市现存的明清两代的牌坊甚多。

著名的如歙县棠樾牌坊群、黟县西递胡文光刺史牌坊、歙县县城的许国石坊等等。

祠堂是祭祀祖宗或先贤的庙堂。

徽州祠堂遍布城乡,现存祠堂最早的建于明弘治年间,至清代,多不胜举。

徽州三雕:具有徽派风格的砖雕、石雕、木雕三种民间雕刻工艺的简称。

徽派"三雕"以歙县、黟县、婺源县最为典型,保存也相对较好。

主要用于民居、祠堂、庙宇、园林等建筑的装饰,以及古式家具、屏联、笔筒、果盘等工艺雕刻。

"三雕"的历史源于宋代,至明清而达极盛。

明代雕刻粗矿、古朴,一般只有平雕和浅浮雕,借助于线条造型,而缺乏透视变化,但强调对称,富于装饰趣味。

清代雕刻细腻蘩复,构图、布局吸收了新安画派的表现手法,讲究艺术美,多用深浮雕和圆雕,提倡镂空效果,有的镂空层次多达十余层,亭台楼谢,树本山水,人物走兽,花鸟虫鱼集于同一画面,玲现剔透,错落有致,层次分明,栩栩如生,显示了雕刻工匠高超的艺术才能。

谐音文化:新娘离开娘家时要行“过炉”仪式,即由家人背着从家中锡炉子里烧着艾叶的香气中跨过再到祠堂上轿,“艾”、“锡”谐音“爱媳”,是一种祈愿和嘱咐;“一袋(代)传一袋(代),一袋(代)高一袋(代)”,“碎(岁)碎(岁)平安”;“年年有鱼(余)”;比如:徽商店铺全用小青瓦、白粉墙建筑,谐音寓意“清清白白做生意”、“笔笔账目一清二白”;徽州人家厅堂案几上,东边必置瓷器大花瓶,西边必摆带座明镜,所谓“东瓶(平)西镜(静)”,谐音祈求家中平静;建新房时的上梁仪式,先要祭梁,即由匠人用斧刃鸡颈,沥鸡血祭梁,然后将鸡往上一抛,念道:“金鸡落地,大吉大利”,用的是“鸡(吉)”的谐音;正梁入榫安装时,必须用一对八角木槌敲打,而不能用铁斧,取的是“八(发)”谐音,以求发家致富;上梁毕,一人站在高高的屋架上向上面欢庆的人群抛撒馒头等,行动语言谐音“高发”,以求发家致富的优质高效。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术及文化意义徽州祠堂门楼是徽派建筑中一个非常重要的组成部分,它们作为徽派建筑的代表性元素,被广泛地应用于宗祠和家庙的建筑中。

其中,门楼的砖雕艺术尤其引人注目。

这些门楼砖雕富有地方特色,表现出徽派建筑的独特魅力,通过刻划传统故事、形象和符号来传达一种丰富的文化意义。

徽州祠堂门楼的砖雕艺术源于徽派建筑的传统文化。

徽州地区素有“砖雕之乡”的美称,这里的砖雕工艺历史悠久,源远流长。

门楼砖雕是在徽派建筑的发展过程中逐渐形成的,它不仅在构造上具有实用性,还在艺术上具有美的感染力。

门楼的砖雕提供了一种独特的视觉形式来传达文化信息,它们通过丰富多样的图案、主题和风格,将传统文化融入建筑之中。

门楼砖雕的主要意义在于它们承载了丰富的文化遗产。

门楼上的图案和主题往往寓意深刻,反映出徽派文化的特征和整个古代社会的精神内涵。

例如,门楼上的龙虎斗图案代表着权势的争斗,寓意着一种使徽派文化沿袭下来的力量。

而门楼上的人物形象,则表达了徽州人民的日常生活和仪式习俗。

在这些丰富的图案和主题中,我们可以了解到古代徽派社会的传统文化,并揭示其中的深层含义。

门楼砖雕对于认识徽派文化的发展和演变也具有重要的作用。

通过门楼砖雕的历史沿革和风格特点的研究,我们可以发现徽派文化的变化和演进。

例如,明代门楼砖雕通常采用简约的线条,强调结构,出现镂空或附饰,但到了清代门楼砖雕就出现了更加细腻华丽的纹饰,技艺日臻成熟和完善。

门楼砖雕的历史变革不仅反映出徽州地区的地方特色,也反映出它们与中国古代建筑文化的联系。

门楼砖雕艺术是徽派文化的重要组成部分,它以独特的方式表现了传统文化的繁荣与凝聚力。

徽派建筑的砖雕工艺被大量应用于祠堂门楼的建筑中,它们富有地方特色,反映出徽州地区的文化遗产和艺术风格。

这些门楼砖雕不仅是建筑的装饰,更是传承和发展徽派文化的一种方式。

在徽派祠堂和家庙的门楼上,我们可以从精妙的砖雕中发现丰富的文化信息,了解古代徽派文化的传统和精神,这些都让人们感受到道德、文化和历史的魅力。

徽州祠堂的布局和建筑特点分析杜红玲【摘要】徽州古祠堂是徽派园林建筑艺术的集大成者,文章用对比的方法对徽州祠堂与徽州民居的关系进得了探讨,分析徽州祠堂的园林建筑特点、空间布局特色,兼论及徼州祠堂在装饰艺术等方面的成就.徽州祠堂与徽州传统建筑既一致又有所区别的联系,对当代建筑的区域整体化依然有重要意义.【期刊名称】《上海交通大学学报(农业科学版)》【年(卷),期】2014(032)001【总页数】5页(P74-78)【关键词】徽州祠堂;民居;空间布局;装饰【作者】杜红玲【作者单位】上海工程技术大学艺术设计学院,上海201620【正文语种】中文【中图分类】TU-86徽州地区曾在中国文化和商业版图中占据着重要地位。

徽州指古徽州一府六县:徽州府一府,歙县、黟县、休宁、绩溪、祁门、婺源六县。

现在地理意义上统一的徽州已不存在,但在古徽州所属区域,依然能感受到独特的徽州文化遗存,尤其以徽派建筑的成就最为人瞩目,徽派建筑中,又以徽州祠堂成就为最高。

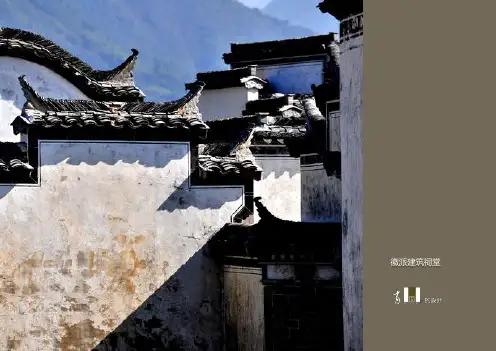

徽州建筑讲究外俭内繁,外观规整有序,空间序列感强。

徽州村落内在和传统园林空间观念一致,讲究对立统一,动静结合,整体感非常强。

徽州村落宅院深广,白墙黑瓦错落有致,呈现出优美的韵律感。

充当整个村落实体和精神后盾的,是徽州祠堂。

徽州祠堂深藏于村落当中,高大庄严,与民居等徽派建筑既有相似的一面,又有其特有的特色。

1 徽州祠堂概况徽州建祠堂最早始于宋代,但大规模地修筑祠堂,是从明朝中期开始的。

我国古祠堂并不少见,但象徽州这样,一地出现如此数量众多、气势宏大的祠堂的,仍属凤毛麟角。

目前,仅在黄山市所辖地区,就有超过300座祠堂。

其中,被列为国家级文物保护单位的,就有17座。

1.1 徽州祠堂的分类徽州的祠堂分两种,一种是宗祠,一种是支祠和房祠。

在徽州地区,由宗祠、支祠、房祠形成了较完备的格局,形成了一种奇特的祠堂系统。

宗祠是同姓氏后代为第一世祖先所建的祠堂,支祠在宗祠之下,是为某一祖先所建的祠堂,而房祠又在支祠之下。

明清徽州建筑艺术特点与审美特征研究一、本文概述徽州,位于中国安徽省南部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地区。

明清时期的徽州,以其独特的建筑艺术和审美特征,成为了中国传统建筑艺术的重要代表。

这些建筑不仅在形式上体现了中国传统建筑的特点,更在文化内涵上展现了徽州人民深厚的历史文化底蕴和独特的审美追求。

本文旨在深入研究明清徽州建筑的艺术特点与审美特征,通过对其历史背景、建筑形式、装饰艺术、文化内涵等方面的探讨,揭示徽州建筑的艺术魅力和历史价值。

本文首先将对明清徽州建筑的历史背景进行梳理,探讨其形成的地理、经济、文化等多方面因素。

接着,将从建筑形式、空间布局、装饰艺术等方面入手,详细分析明清徽州建筑的艺术特点。

在此基础上,进一步探讨徽州建筑的审美特征,包括其追求自然与人文和谐统一的审美理念、注重细节和工艺精美的审美追求、以及蕴含深厚文化内涵的审美价值。

本文还将通过对徽州建筑实例的分析,具体展示其艺术特点和审美特征。

将结合现代建筑理论,对徽州建筑的艺术价值和历史地位进行评价,以期为当今的建筑设计和文化传承提供有益的启示和借鉴。

二、明清徽州建筑艺术特点明清时期的徽州建筑,以其独特的艺术风格与精湛的工艺水平,成为了中国传统建筑艺术宝库中的璀璨明珠。

这些建筑不仅体现了徽商经济的繁荣与文化的昌盛,也展现了徽州人民对于生活、自然与社会的深刻理解与独特审美。

明清徽州建筑在布局上注重与自然环境的和谐统一。

村落多依山傍水,建筑沿溪流或山势错落有致地排列,形成了独特的山水景观。

同时,建筑群体之间的空间布局也十分讲究,注重轴线对称与层次感,体现了中国传统的秩序观与礼仪制度。

在结构与材料方面,明清徽州建筑多采用木构架与砖石墙体的组合,这种结构形式既保证了建筑的稳定性与耐久性,又使得建筑外观呈现出一种质朴而典雅的美感。

同时,徽州建筑在木作、石雕、砖雕、木雕等方面都有着精湛的工艺,这些装饰不仅美化了建筑外观,也体现了徽州人民的精湛技艺与独特审美。

93建筑装潢古徽州是指今天的皖南黄山一带,涵括歙县、休宁、婺源、祁门、黟县、绩溪等六邑。

历史上的徽州从南宋到明初,社会经济文化逐渐繁荣,皖南一带读书风气日盛,名臣学士辈出,“一门四进士,父子两翰林”的情况并不罕见。

到明代中叶,徽商崛起,徽州成为全国经商人数最多、最活跃的地方。

明嘉靖以后,徽人中多有徽州古建筑艺术与传统文化内涵文/段泽民徽州的牌坊、古民居、祠堂建筑闻名遐迩,被誉为徽州古建筑艺术“三绝”,具有极高的艺术价值和较深的文化内涵。

古徽州又是程朱理学的发源地,享有“礼仪之邦”之美誉,封建礼教对徽州社会影响深远。

“以商入文,以文入仕,以仕保商”,达到官商一体者。

徽商一旦发迹,衣锦还乡,便会大兴土木,树牌坊、修民宅、建祠堂,以壮大其宗派势力。

徽商中有热衷于开学堂,兴书院、重教育的,也就造就了礼仪之风。

正是在这样的历史背景下,徽州古建筑得到了极大的发展,成为独具民族特色,有着丰富文化内涵的徽派建筑艺术。

一、牌坊牌坊作为中华文化的一个象征,其历史源远流长。

牌坊在春秋中叶就已经存在了,《诗经·陈风·衡门》曰:“衡门之下,可以栖迟”。

到了唐代,坊是居民居住区的基本单位,“坊”与“坊”之间有墙相隔,坊墙中央设有坊门,以便通行,老百姓称之为牌坊。

牌坊的建立,是中国古代社会生活的一个文化符号,是封建社会最高的荣誉象征,用来标榜功德,宣扬封建礼数。

当然,也有用来标明地名的。

现存的徽州古牌坊多建于宫苑、陵墓、祠堂、衙署和街道路口等地方。

从建筑材质分有石头牌坊、木质牌坊和砖质牌坊。

从形制分有两柱单间坊、四柱三间坊和八柱方形坊,也有构造简朴、低小的双孝节坊,还有集里坊、门坊和功名坊三位一体的贞白里坊等等。

从内容分则有标志坊,门坊、里坊之类,有功名坊、功德坊,有节烈坊。

另外还有义字坊、百寿坊、墓道坊等等,林林总总,不一而足。

位于歙县城内解放街和打箍井街十字路口上的许国石坊,四坊架连,八脚并94建筑装潢立,高大宏伟,是举世无双的杰作。

徽州祠堂文化研究

摘要

今天在各地旅游都兴起的情况下,徽州仍是大众旅游的的热门选择,灰瓦白墙,古桥流水,如同世外桃源般受到长期生活在喧嚣环境下城里人的热捧。

旅游业的大发展让大众认识了徽州,同时无形之中将徽州的文化更加的发扬光大,那些古朴的木雕楼,石牌坊也为当今追捧时尚的社会风气添加了一抹尚古的色彩。

谈到徽州,就不得不说徽州的祠堂。

祠堂是徽州每一个村落必有的建筑,与民居,牌坊并称“徽州三绝”。

“无祠则无宗,无宗则无祖”千百年流传于古徽州的民间谚语道出了祠堂在徽州文化中的重要地位。

徽州祠堂文化博大精深,本文主要从祠堂的历史,建筑风格,以及本身所蕴含的宗祖家族文化,风俗文化等方面探究徽州祠堂文化。

使读者更加全面的认识徽州的祠堂。

关键词:祠堂、起源、背景、建筑艺术、宗族氏族、社会管理功能、民俗活动、祠祭、修复与保护

【起源与发展背景】祠堂,又称“祠庙”、“家庙”,多建于墓所。

真正意义上的祠堂建筑始于明代中期嘉靖之前。

按照《礼记》规定,只有帝王、诸侯、大夫、王才能自设宗庙祭祀祖宗,官宦之家只设有家庙,平民只能在家中祭祖祠,直至夏言上奏朝廷,才开始允许百姓建造祭祖的家庙,家庙即祠堂。

到清代,民间祠堂开始大量出现,几乎村村设祠堂,有的村甚至有家祠、宗祠、神祠等几个不同的祠堂。

从祠堂的演变看,可分为三类:一类是由前辈的住所改建而成,,一类是按朱熹在《家礼》中设计的模式修建以供奉和祭祀高祖以下的四代先祖,一类是在居室之外另行修建的祠堂。

除上述的几种祠堂外,还有一些特殊形式的祠堂,如行祠、女祠、专祠、特祭祠等。

现在的徽州境内存有几千座祠堂,之所以有现在这么大的规模,首先得益于古徽州发达的经济。

昔日的徽州农村,是消费型的农村。

徽州人甚为讲究“学而优则仕”,“仕而优则商”或“学而困则商”。

徽商足迹遍天下,他们常年在外,经过一番艰苦的努力,创造了充裕的精神与物质生活的发展条件;成为富豪大贾之后,便投资故里。

除建造住宅、购置山场、田地、造桥、筑路、投资办学等以外,就是建造祠堂、庙宇以树碑立传,光宗耀祖,博取声名。

其次徽州发达的宗法制度起到了本源作用,他们认为老祖宗的魂魄能栖息在富丽堂皇的祠堂里,是脸上有光的事。

随着宗族意识积淀地越多,结果就越膨胀,于是宗族之间为了光宗耀祖,互相攀比,大兴土木。

徽州歙县在明代时期,仅徽商投资建造的祠堂就有百余座,给后人留下了许多文化遗存。

可以说在当时徽商资本和官宦资本是祠堂和其他建筑的经济之基础。

当然宗族的强大推动了徽商集团的发展。

商海竞争中,团体作战远比单打独斗更能抵抗风险,聚集财富,随着时间的推移,徽商集团渐渐垄断了木材、茶叶和丝绸、盐业贸易。

最终形成了徽商称雄中国数百年的局面。

而徽商的繁荣发展也更加推动了宗祖家族建设。

【建筑艺术】祠堂是徽州人文思想的高度物化,是建筑艺术的典范。

徽州祠堂在徽州古建筑中,无论从建筑设计、工艺美术、雕刻装饰等都是高档次的,它在村镇中一般是最华丽高大的建筑。

一般是三进分别为门厅、享堂、寝室。

门厅由大门和过厅组成。

大门后是天井,天井两边为厢房,供预备供品和分胙之用。

天井中间用石板铺设过道,过道两侧各种植一株柏树,象征宗族兴旺,四季发达。

享堂是祠堂的主体部分,高达雄伟,壮观气派。

这里是祭祀祖先,处理本族大事的场所。

大姓的厅堂能容纳几千人,小姓的亦可容纳数百人。

寝室(也叫“寝”)是供奉祖先牌位之所。

为表示对祖先的崇敬,体现祖先至高无上的思想,寝室地基要高出祠堂其他建筑丈余,祭祀时延高高的石阶而上,体味尊祖敬神的感觉。

整个祠堂的

建筑从大门到寝室,由低而高,循序渐进,展现庄严肃穆的格调,给人以神圣威严的感觉。

祠堂的地址亦是讲究的必须是面河枕山的开阔阳地,供大典时升旗之用。

祠堂集徽州山川锦绣之灵气、融风俗文化之精华,结构复杂严谨、雕镂精美,玲珑剔透,风格独特,建筑技艺高超精湛。

无论是总体规划构思,还是单体平面空间处理,建筑雕刻艺术的综合运用,都充分体观了鲜明的地方特色。

它各建筑部位上的砖雕、木雕、石雕都是古代民间艺人精心设计并雕刻的艺术品。

现存著名的宗祠有黟县南屏祠堂群、绩溪龙川胡氏宗祠、歙县棠樾祠堂、歙县郑氏宗祠、歙县罗东舒祠、歙县昌溪祠堂群、歙县许村祠堂群等。

【宗法氏族】几千年来中国人一直努力营造一种和睦的家庭气氛,以孔子所创建的儒家思想为主导的伦理道德观,即极力提倡孝道和对祖先的敬祭,强调和谐有序的价值观。

这种价值观形成了中国古代社会的政治思想和宗教体系。

因此也造就了中国传统文化是一种“伦理政治”的宗法型文化。

在此大环境的影响下,徽州的宗法文化也非常发达。

尤在南宋之后,特别是受了程朱理学思想的重要影响。

尊祖敬宗,崇尚孝道便就成了徽州人的重要理念和宗旨。

在宗法文化的建设中,强化宗族的认同感和凝聚力历来是其中的重点工程。

如何强化呢?这里,祠堂就发挥了非常重要的作用。

徽州人把同一宗族同一个姓氏几十代上百代的家族历史完整的记录在案,并供奉在各自家族的祠堂中,作为祖先灵魂的栖息之所。

族人围祠而居。

古徽州流行着“相逢不必问姓名,但问高居是何村”的谚语。

意思是路上相逢莫问对方名姓,只需通报居住何地何村,便知是否同宗亲邻。

所以从古至今,祠堂被看做宗族的象征。

族谱是祠堂文化的重要组成部分。

在隋文帝废“九品中正制”后,按照朱熹的理论,若三世不修宗谱即为不孝。

通过修宗谱维系尊卑等级,彰善除恶,推行封建伦理,缓和宗族内部贫富矛盾。

族人们正是以祠族宗谱为载体,通过各种家族追远活动,宣扬宗法理念,将族民紧紧的扭结在同一神圣的宗祖牌位之下,形成严密的血缘组织。

【社会管理功能】随着经济实力的增强和族长权威的神化,“祠堂”实际被赋予了许多社会管理功能,如祭祀祖先、隆礼报本、商议处理本族大事,管理宗族财产,建立道德教化体系。

在一定程度上,祠堂实际充当着士衙门的角色,进而成为徽州人在家族自治中建立独特物化形式——祠堂管理模式。

这种类似于当今的村民自治的社会管理模式,是以宗族伦理规范为基础,祠堂组织体系为主导,文会、乡约、乡绅起辅助作用或承担着社区治理的执行功能。

我们可以合理利用这些“政治资源”,汲取养分,为现代社会生活更好的服务。

【祠祭】“用自己的存在方式诠释时代文明”,作为中国民间保存最好的一种古建筑群体,祠堂留给后人许多珍贵的历史文化研究价值。

从民俗学的角度来看,祠堂文化是民俗文化的重要组成部分,从夏、商、周开始萌芽,到宋代形成较完备的体系,明清时发展到了高峰。

徽州祠堂是当地原居民的祖先崇拜与北方的儒家礼教结合演变的产物;故有“千年之冢,不动一抔;千年谱系,丝毫不紊”社会传统。

在徽州风俗中见到诸多类似原始文化现象,如徽人认为“缺德莫过于掘人家祖坟”道德观念,一些人挖地不意触及无名墓都要通过一定仪式向死者表示忏悔求恕,无论打地基或修坟墓,发现已有阴基都只能终止工事。

此事不仅是吉利之讲究,而是源自对祖先崇拜与亡灵敬畏的原始信仰。

对于各大家族而言,每年最重大的事情就是祭祀祖先了。

“追远报本,莫重于祠”。

徽州人的祠祭非常讲究,举行祠祭时行三馔、三爵和帛文三献礼,族长主祭,有大赞、小赞各一人和16名礼生(子孙),还有乐队伴奏,鞭炮齐鸣,香烟缭绕,庄严肃穆。

族长朗声训读祖先遗训,重申宗法族规,教导族人敦宗睦族,尊尊老老贤贤,谨遵孝悌人伦之道。

祭祀并不仅仅是向祖先叩头跪拜,聆听祖训,族人们还要在享堂(祭祀祖先,处理本族大事的场所)大开筵席,集体吃喝一顿,临走还要发些饼子或生猪肉,可想此时情景,应是人头攒动,其乐融融,十分热闹,而宗族亲情就在这些

仪式和气氛中强化了。

【后记】“祠堂高耸入云烟,松柏苍苍不计年”,祠堂是徽州一道非常美丽的风景线,这些祠堂蕴藏着许多精美绝伦的艺术珍宝和深重悠远的远古文化,吸引着越来越多的游客前往。

但是,在我们为旅游业带来的经济增长而自喜时,也应看到徽州祠堂在当今这些商业文化的冲击下所蕴含的潜在危机:现存的几千座祠堂由于年久失修,加之近年来游客的大量涌入,大多都被破损、污染,修复工作迫在眉睫。

按照黄山市“徽州古村落干村保护规划”,古村落内遗存的祠堂建筑的修复工作,全部完成需要3年~5年的时间,需要各渠道筹集资金1亿元。

令人欣慰的是,这些修复工作有的已经启动,分别由市县乡两级政府出资,有关民间组织募集资金,或所在村落的村民自愿出资整修保护。

至于对宗祖家族文化的保护,由于族姓聚居的格局并未被打破,数百年宗族传统的深刻影响也远没有骤然消解,民间修订族谱村志也逐成气候,清明祭祖,过年敬宗的宗亲族谊氛围仍然十分的浓厚。

这种“徽州人意识”正在得到新的自然延续。

任光阴茬苒,物换星移,在经历了风雨冰霜的漫长岁月后,徽州各地幸存下来的祠堂这一古建筑,都是些重要史迹,面对国人,是徽州各个家族的荣光.面对外宾,则是中华民族的精粹。

是一个古文明大国的骄傲。

2009年8月4日。