老牌号0Cr13、新牌号06Cr13是基本的铬不锈钢。此牌号的不锈钢类型,国外不锈钢标准中有的称为铁素体不锈钢,有的称为马氏体不锈钢。

国内不锈钢标准中也有时称为铁素体不锈钢,有时称为马氏体不锈钢。国内现行不锈钢标准中也同时存在这两种不锈钢类型的名称,一般不锈钢标准中称为马氏体不锈钢,而承压不锈钢板和锻件标准中称为铁素体不锈钢。本文对此进行了分析。

1、不锈钢标准中规定0Cr13的不锈钢类型

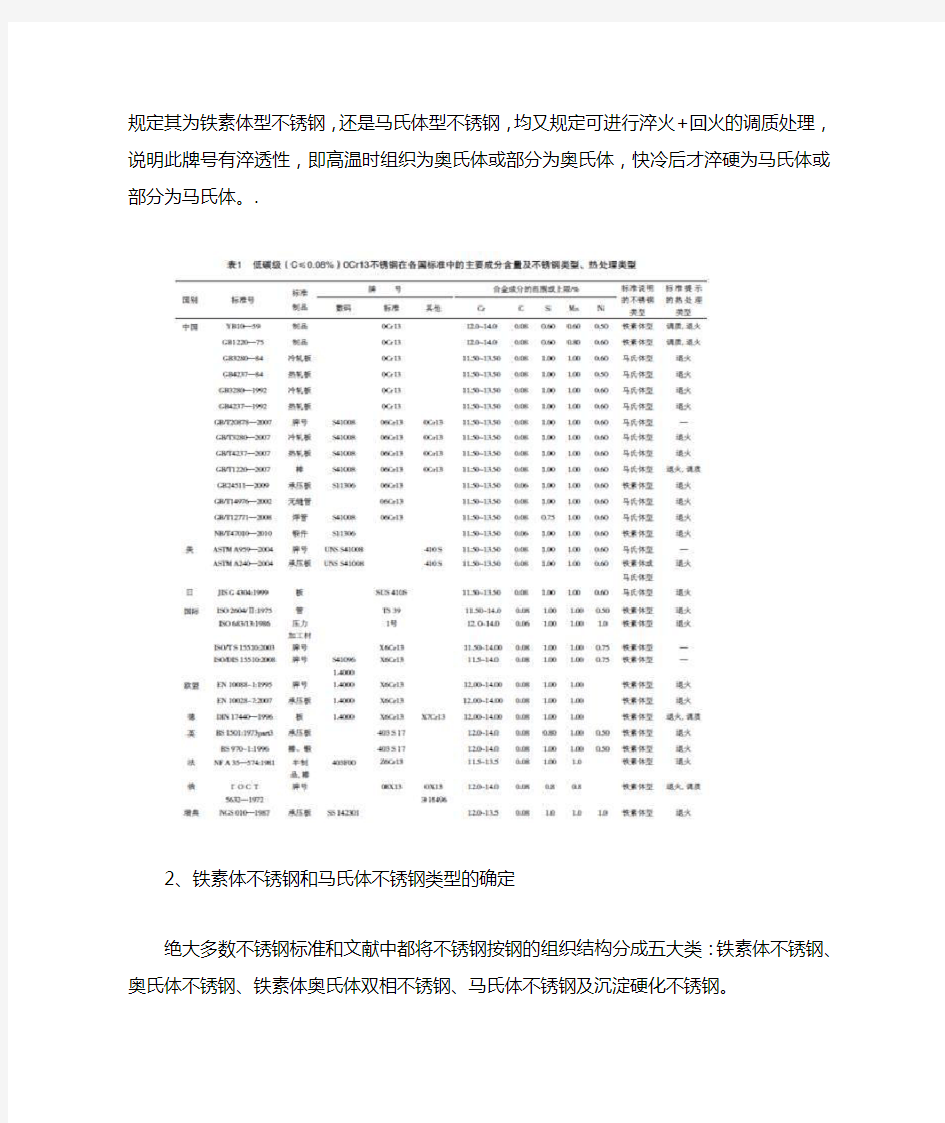

对于0Cr13而言,影响铬当量的合金元素有铬、硅,影响镍当量的合金元素有碳、氮、锰、镍。硫和磷虽然也是铁素体形成元素,但它们对铬当量的影响很小,钢中含量也很少,因而对组织的影响可以忽略不计。材料标准中一般没有标注对氮的限制,可认为其含量≤0.04%。各国不锈钢标准中对主要合金元素含量、不锈钢类型及可进行的热处理类型列于表1。由表1可见:

①国际、欧洲各国与欧盟标准中均说明为铁素体型不锈钢,美、日为马氏体型不锈钢。中国20世纪50年代到70年代的不锈钢标准主要参照前苏联标准,定为铁素体不锈钢。80年代及以后的中国不锈钢标准主要参照美、日不锈钢标准(80年代主要参照日本标准),至今不锈钢标准均定为马氏体不锈钢。只有承压设备用的板材标准GB24511—2009及锻件标准NB/T47010—2010中定为铁素体不锈钢;

②各国牌号中都规定C≤0.08%,只有ISO683/13:1986中规定C≤0.06%,此标准已被替代,现在只有GB 24511—2009及NB/T 47010—2010中规定C≤0.06%;

③各标准中均规定了在退火状态交货,因为主要在退火状态应用。有许多标准,不论规定其为铁素体型不锈钢,还是马氏体型不锈钢,均又规定可进行淬火+回火的调质处理,说明此牌号有淬透性,即高温时组织为奥氏体或部分为奥氏体,快冷后才淬硬为马氏体或部分为马氏体。.

2、铁素体不锈钢和马氏体不锈钢类型的确定

绝大多数不锈钢标准和文献中都将不锈钢按钢的组织结构分成五大类:铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、铁素体奥氏体双相不锈钢、马氏体不锈钢及沉淀硬化不锈钢。

合金内有较高的奥氏体形成元素Ni、Mn、C、N等,形成较高的镍当量,使钢从高温到室温时的基体组织绝大部分为奥氏体。一般其中铁素体含量应低于15%,称为奥氏体钢。

合金内有较高的铁素体形成元素Cr、Mo、Si、Nb等,形成较高的铬当量,使钢从高温到室温的基体组织基本上均为铁素体,称为铁素体钢。

合金在高温下为奥氏体或部分为奥氏体(另部分为铁素体),快冷后奥氏体转变为马氏体,使常温时的基体组织为马氏体或部分为马氏体,称为马氏体钢,马氏体不锈钢有明显的淬硬性。合金高温下为奥氏体,空冷至室温时基体中存在奥氏体和铁素体相,且铁素体相的量不低于15%,称为双相不锈钢。

合金在室温下的基体组织为马氏体、奥氏体或铁素体,经过适当的热处理,在基体中沉淀(析出)金属间化合物及碳化物、氮化物等,使不锈钢强化为沉淀硬化不锈钢。

一般的13%Cr不锈钢的类型主要取决于碳含量,见表2。

俄罗斯不锈钢标准中将12X13(1X13)、14X17H2(1X17H2)称为马氏体—铁素体不锈钢(半马氏体钢),将07X16H6(X16H6)、08X17H5M3(X17H5M3)称为奥氏体—马氏体不锈钢。

表2中各牌号的13%Cr不锈钢经退火处理后,室温下均为铁素体组织,但并不能因此均称为铁素体钢,只有从高温到室温下,不论冷却速度快慢,基体组织基本上为铁素体,才能称为铁素体钢。高温下具有奥氏体组织或至少部分具有奥氏体组织,快冷(水冷或空冷)后奥氏体才能转变为马氏体,室温时基体组织为马氏体或部分马氏体,才能属于马氏体不锈钢或半马氏体钢。如高温时为奥氏体相和铁素体相并存,快冷后为马氏体相与铁素体相并存,大多数不锈钢标准并不专门设定马氏体—铁素体的不锈钢类型,从定量上说,马氏体占多少量才成为马氏体钢、铁素体占多少量才成为铁素体钢并没有明确的规定,这可能是各国标准中将0Cr13定为马氏体钢或铁素体钢的原因之一。0Cr13常在退火状态时应用,其基体组织为铁素体,因此有人认为0Cr13是铁素体不锈钢。这是不准确的,因为2Cr13公认是马氏体不锈钢,退火后基体组织为铁素体,所以不能根据其组织来判断是否为铁素体不锈钢,应根据其高温下有无奥氏体,快冷时能否淬硬成马氏体来确定其为铁素体不锈钢或马氏体不锈钢。

3、合金成分对铬不锈钢分类的影响

纯铁在912℃以下为铁素体,912~1394℃为奥氏体,1394~1538℃熔点为铁素体。碳在铁素体中的溶解度很低,室温下约为0.006%,600℃时约为0.01%,727℃时为极限溶解度0.0218%。碳在奥氏体铁中的溶解度要大得多,727℃时为0.07%,1148℃的极限溶解度为2.11%。

钢中均含有一定量的碳,在压力容器用钢的碳含量范围内(一般碳含量≤0.25%),钢处于高温奥氏体相区时,钢中的碳基本可以全部固溶于奥氏体基体中。当温度降低到铁素体相区时,碳在铁素体基体中的溶解度降低得很多,当冷速很缓慢时,钢中的碳会呈碳化物形态大量析出,基体仍为铁素体。当高温奥氏体快冷到铁素体相区时,基体中的碳严重过饱和,应有析出的趋向,但由于冷却速度过快,过饱和的碳来不及充分析出,当温度到达300~400℃以下时,碳在钢中的扩散已不可能进行,这样就形成了碳严重过饱和溶解的铁素体,即为马氏体相。当碳含量很低时,马氏体相的晶体结构尚能保持体心立方;当碳含量较高时,晶体结构为具有长方度的体心立方,即为体心四方晶格。体心立方晶格的晶格常数是相等的,即a=b=c。而体心四方晶格a=b≠c,c/a>1,称为正方度。钢中碳含量越大,c/a值越大,马氏体的硬度越高,塑、韧性越低,即脆性越高。

钢中的铬含量必须≥10.5%才能成为不锈钢,具有明显优良的耐蚀性。Cr13型不锈钢中最重要的合金元素为铬、碳和氮。低碳级的Cr13中铬的名义成分为13%,标准牌号0Cr13的铬含量控制在

11.5%~14.5%(各国标准不同)。碳含量一般控制为≤0.08%,(仅ISO 683/13—1986(E)中的牌号N o 1为≤0 . 0 6 %。此标准已过期被取代)。铬为铁素体形成元素,铬当量为1。碳和氮均为奥氏体形成元素,镍当量均为30。按标准规定0Cr13的碳含量≤0.08%,在0Cr13中氮并不作为合金元素,而仅作为尽量低的杂质元素,在大气中冶炼时一些氮可从大气中进入钢中。作为非含氮钢通常氮含量≤0.04%。碳和氮含量虽不高,但由于其镍当量很高,碳和氮的总量达0.1%时,即相当于3%的镍所起到的奥氏体形成能力。

由图1的Fe-Cr系相图(富铁部分)可见,铁中铬含量提高时,奥氏体(γ)相的温度区域会缩小。当铬含量约≤12%时,奥氏体相区才能存在,当铬含量约≥13%时,从凝固温度到常温和低温均为铁素体(α)相区,没有相变。在铬含量约12%~13%时,为铁素体和奥氏体(α+γ)同时存在。因此对于不含碳和氮等其他合金元素的铁铬合金而言,当铬≤12%时,存在奥氏体相区,具有淬硬性,快冷可以获得马氏体,称为马氏体不锈钢,当铬≥13%时,不存在奥氏体相区,不具有淬硬性。快冷也不会产生马氏体,称为铁素体不锈钢。在铬含量为12%~13%时,存在奥氏体和铁素体共存的相区,比较狭窄,具有一定的淬硬性,快冷后的组织中除铁素体外还存在部分马氏体相。

一般把存在奥氏体相区和铁素体+奥氏体相区的Cr13型不锈钢均称为马氏体不锈钢,而只有不存在奥氏体相区的Cr13型不锈钢作为铁素体不锈钢。重要的分界点在于α+γ相区和α相区分界点的镍当量和铬当量。

图2为强奥氏体形成元素碳和氮对铬钢中(α+γ)/α相界的影响。如果铬不锈钢中不考虑弱铁素体形成元素硅和弱奥氏体形成元素锰对奥氏体形成的影响,氮含量也在控制杂质含量(≤0.04%)以下不予

考虑,则当碳含量约0.013%时,能产生高温奥氏体相区(或α+γ相区)的铬含量已低于16%,即0Cr13的铬含量范围11.5%~14%均可在高温存在奥氏体,0Cr13应当定为马氏体不锈钢比较合适。

图3 中含碳为0.05% 的铬钢,铬含量低于1 2 %时即存在γ相,铬含量12%~21%即存在α+γ相,0Cr13不锈钢在各标准中铬含量范围在11.5%~14%之间,所以存在γ相或α+γ相,均可为马氏体钢(或部分称为半马氏体钢)。图4中含碳量为0.10%的铬钢,铬含量低于13%时即存在γ相,铬含量13%~27%时即存在α+γ相,1Cr13均可为马氏体钢(部分为半马氏体钢)。

对于0Cr13而言,当铬含量接近最大值13.5%或14%,硅含量接近最大值1.0%,而碳、氮、锰又接近零的情况下,即铬当量达最大,

镍当量为最小时,高温下也可不存在奥氏体,高温和室温时全为铁素体,这时0Cr13也会成为铁素体不锈钢。

因此对于0Cr13而言,在绝大部分成分范围时应为马氏体不锈钢,在小部分成分范围时也可为铁素体不锈钢,不论规定的碳含量为≤0.08%还是≤0.06%均为如此。

4、不锈钢牌号中碳含量的标示

老牌号0Cr13中“0”表示C≤0.08%。0Cr13在GB/T 20878-2007不锈钢牌号标准中,C≤0.08%,新牌号为06Cr13,数码牌号为S41008(表示铁素体钢)。0Cr13在GB/T 24511—2009承压不锈板标准中,C≤0.06%,新牌号为06Cr13,数码牌号为S11306(表示马氏体钢)。按对不锈钢牌号中碳含量的标示新规定,当碳含量只有上限未规定下限时,当C≤0.10%时,碳含量用碳上限的3/4的二位数表示,如:因此当C≤0.06%时,该牌号应为05Cr13(四舍五入)。