空间可达性及应用

- 格式:ppt

- 大小:1.11 MB

- 文档页数:15

开放空间的意义开放空间的意义开放空间意指城市的公共外部空间,主要由以下用地组成:城市大型公园(森林公园、市级公园、郊区植物园等),各种普通公园(动物园、纪念性公园、游乐场等),街头游园与专用绿地,各种性质的广场,专用的步行街区,大型文化性建筑的附属室外休息场地,步行林阴路等。

包括自然风景、硬质景观、公园、娱乐空间等。

开放空间是城市设计特有的,也是最主要的研究对象之一。

开放空间具有以下四个主要特征:①开放性,即不能将其周围用墙或者其他方式封闭围合起来;②可达性,即对于人们来说是可以方便进入和到达的;③大众性,服务对象应是社会公众,而非为少数人享受;④功能性,开放空间并不仅仅作观赏之用,而且要能让人们休憩和日常使用,有机组织城市空间和人的行为。

在当代人口日益稠密而土地资源有限并日益枯竭的城市中,开放空间显得特别稀有和珍贵。

从19世纪开放空间的概念被提出以来,首先在城市规划界引起重视。

城市开放空间对于维护城市生态环境的稳定和优化具有重要意义。

具有很强的自然特征和高生态价值的绿色通道为开放空间规划提供了有效途径,改进了原来只是关注开放空间的休闲娱乐价值的规划思想。

冲积地带、湿地、陡坡、水源、农田都可以结合进开放空间规划内。

城市是一个不断变化着的机体,某种意义上说城市也是有生命的。

城市开放空间好比人的呼吸系统,吸收城市中的各种废气,引入空间的新鲜空气,特别是成规模的大型山林、公园、花卉苗木基地、河道等绿色生态开放空间是城市中的绿肺,更是能调节局部小气候,净化城市空气。

一旦城市中建筑密度过大,开放空间狭小,自我调节的生态系统遭到破坏,就会导致人们常说的“热岛效应”、水涝、空气污染、交通拥挤等城市病的发生。

从城市空间景观角度看,良好的城市开放空间,尤其是城市中心区的广场,是城市的客厅和形象的窗口,更能有效组织城市的空间景观,提高城市的品位和档次。

城市绿色开放空间的存在对于城市的发展有着非常重要的意义。

( 1) 城市内的自然绿色开放空间起着保护自然过程和控制增长的作用, 有助于防止城市的无序蔓延扩张。

简要分析高速铁路可达性一、引言不同学者从不同的角度、空间尺度大小和评价方法对于可达性的概念有着各自不同的理解。

Hansen在1959年首次提出了可达性的概念,他认为在一个交通网络中的各个节点之间能够相互作用,相互作用机会的大小就是可达性[1]。

之后人们提出了各种关于可达性的概念,比较典型的可达性概念如下:可达性是在某种特定的交通模式下赋予个人在特定时间内抵达某一地点能够获取机会的能力[2];可达性克服了空间阻隔的难易程度,这种空间阻隔一般用所花费的时间、距离、费用及其他映射阻隔来表示。

如果某一地方到另一个地方的空间阻隔大,则该地的可达性差,反之则可达性好[3-5];可达性是指在以交通运输网络中,单位之间内某一地区所能到达或者接近的发展机会数量[6]。

可达性是相互作用的潜力,某一地区可达性的好差可以用某地所受的相互作用力大小来衡量的[7-8]。

可达性由出行所产生的效应决定[9]。

文献[10]在总结了大量关于可达性的定义、可达性评价方法和可达性在相关领域的应用研究之后,得出可达性的含义至少应该包含以下3点内容[10]:①交通成本。

不仅包括交通出行时间成本和出行费用成本,并且交通出行产生的风险、出行过程中的舒适度等也包含在内;②节点的区位特征或吸引力。

包括该节点的GDP、人口数等各种社会经济状况;③节点的时空关系。

是一对一还是一对多。

可达性是一个比较灵活的概念,经过50多年的研究,其内涵仍然随着社会的进步而不断发展。

但普遍认为可达性的内涵通过某种特定的交通系统连接了其与和个体在空间中的移动能力。

因而一般情况下,可达性是指利用一种特定的交通系统从某一给定区位到达所需活动地点的便利程度[7]。

二、可达性在高速铁路中的内涵自从1964年世界上第一条高速铁路——日本新干线诞生以来,凭借着安全、高速、节能、环保等诸多与时俱进的优势,高速铁路得到了不断的发展[11]。

高速铁路作为一种新的交通方式的变革解决了两个可达性的问题。

心理学视角下的环境心理学和空间认知环境心理学和空间认知是心理学中的重要研究领域,它们通过对人类对环境的感知、认知和反应的研究,帮助我们理解人类与环境的关系以及如何优化环境设计来提升人们的生活质量。

本文将从心理学的角度探讨环境心理学和空间认知的理论与应用。

一、环境心理学的基本概念环境心理学是一门研究人类与环境互动关系的学科,关注环境对个体行为与心理的影响。

它涉及到个体对环境的知觉、评估、喜好和行为反应等方面。

1.1 知觉与环境个体通过感官系统获取来自环境的信息,经过加工与解释,形成对环境的认知和理解。

环境的视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等感知特征会直接影响个体的行为和情感。

1.2 环境评估个体对环境进行主观评价,形成对环境的喜好或厌恶态度。

环境中的空气质量、光照条件、温度和声音等方面的好坏,会对个体的评估产生影响。

1.3 环境行为与适应环境对于个体行为的制约与引导作用是环境心理学关注的内容。

个体在特定环境下的行为模式和适应能力,受到环境特征、人际关系、社会规范等因素的综合影响。

二、空间认知的研究领域空间认知是环境心理学中的重要分支,着重研究人类对空间的知觉、理解和记忆等认知过程。

空间认知的研究领域涵盖了环境导航、地图认知、方向感知等方面。

2.1 空间认知与环境导航个体在环境中进行导航时,依靠对空间的认知来进行路径规划和导航决策。

通过对环境的感知和记忆,个体能够准确地找到目的地。

2.2 地图认知地图作为一种重要的空间信息传递工具,对个体的空间认知具有重要影响。

个体通过地图对环境进行认知,结合地图上的符号、颜色等信息来理解环境的结构和属性。

2.3 方向感知个体的方向感知能力在空间认知中起到重要作用。

方向感知能力差的个体在空间导航过程中容易迷失方向或走错路线,而方向感知能力强的个体在空间导航中更具优势。

三、环境心理学与空间设计的应用环境心理学和空间认知的研究成果在空间设计方面有着广泛的应用价值,能够提供科学指导和理论支持。

城市交通网络的可达性分析城市交通网络的可达性是城市发展的重要指标之一。

对于一个城市来说,高效的交通网络可以提升人们的出行便利性,推动经济的繁荣,改善居民生活品质。

因此,对城市交通网络的可达性进行分析和评估,有助于城市规划者和决策者更好地进行交通规划和优化。

1. 为什么需要可达性分析城市交通网络的可达性分析可以帮助我们深入了解交通网络的运行效率,揭示出交通流量高峰期和低峰期的变化情况,从而为交通规划提供重要的参考依据。

在面对城市交通拥堵问题时,通过可达性分析,我们可以发现并优化交通瓶颈,提高道路利用率,提升交通系统的整体效率。

2. 可达性分析的方法可达性分析可以采用多种方法,其中最常用的是引入网络分析和基于地理信息系统(GIS)的分析。

网络分析可以根据交通网络的拓扑结构,计算出交通节点之间的通勤时间和距离,并绘制出交通流量图。

而GIS技术则可以通过地理空间数据的可视化,展现出交通网络的密度、分布情况,分析不同区域的可达性水平。

3. 数据的获取和处理在进行可达性分析前,我们需要获取各种与交通网络相关的数据,包括道路网的通行能力、交通节点之间的距离和通勤时间、公交线路及站点的分布等。

这些数据可以通过城市交通局、公交公司、交通调查机构等渠道获得。

然后,使用专业的分析软件,对这些数据进行处理和整合,构建城市交通网络的模型。

4. 可达性评价指标为了评价城市交通网络的可达性水平,我们可以考虑以下指标:通勤时间、道路通行能力、交通节点的密度和分布、公交线路的覆盖率以及多模式交通的互联互通程度等。

这些指标既可以定量分析,也可以定性评价,全面反映城市交通网络的可达性水平。

5. 实例分析:某城市的交通网络可达性评估以某城市为例,通过对该城市交通网络的可达性进行分析,我们可以发现一些问题和改进的空间。

首先,我们可以针对交通拥堵的瓶颈节点,进行交通优化规划和交通信号灯的调整,以减少拥堵和排队等待时间。

其次,根据不同区域的可达性差异,合理规划公交线路和地铁线路的布局,提高公共交通的覆盖率和便利性。

基于GIS的武汉市公共服务设施空间分布及可达性研究李宗华彭明军周海燕夏希肖立霞(武汉市国土资源和规划信息中心,武汉市三阳路13号,430014)摘要城市公共服务设施布局与人口分布高度相关,两者相互影响。

目前国内现有的公共服务设施布局调整大多是自上而下供应驱动的规划,“千人指标”仍是规划决策的主要方法,尽管部分学者运用GIS技术对公共服务设施布局规划进行了一定研究,但由于所掌握人口数据的粒度大、分类粗,研究成果仍有待深入。

本文以武汉市第六次人口普查数据为重要数据源,运用空间分析等GIS相关技术,结合人口空间分布,分析中心城区公共服务设施布局特点。

在此基础上,研究公共服务设施布局与人口分布的关系,研究各类公共服务设施的交通可达性、服务可达性,为城市规划管理、项目选址、公共服务设施配套规划提供重要支撑。

关键词GIS 人口公共服务设施空间分析1.引言随着城市化进程的加快,城市人口不断集聚。

在此背景下,合理设计城市、建设城市,成为许多国家的重要议题。

美国、德国、丹麦、加拿大、日本等发达国家非常重视人口、经济、设施之间人与城市的协调性与可达性,强调基础设施建设的配套发展。

英国“地方发展框架”通过详细的人口数据,对城市的区域设施进行详细规划和分类,建立规划格网,通过相关的地理数据进行网上项目的选址与审批,对城市进行科学管理和规划,真正体现规划“以人为本”的思想。

国内该方面的研究起步较晚,只有北京、上海、武汉、重庆等大城市将人口分布与相关设施规划布局相结合,开展了相关研究工作。

城市公共服务设施作为重要的社会公益资源正受到国内外学者的广泛关注,其空间布局的可达性目前已成为公共服务设施空间研究中的重点领域。

自1959年美国学者Hansen 在用重力方法研究城市土地利用时首次正式提出可达性的概念以来,诸多国外学者对此已开展了大量深入细致的研究工作,其研究内容几乎涵盖了所有的公共服务设施门类。

随着GIS 技术的普及和众多数理方法的引入,公共服务设施可达性研究改变了传统的实地调研和问卷调查的方法,开始更多地依托GIS分析平台,可达性研究的测度与评价工具愈加精确、有效。

空间句法 ucl空间句法(Spatial Syntax)是一种研究空间和语义关系之间的连接的理论框架。

它通过分析建筑和城市环境中的空间组织和结构,探索语言和空间之间的关系。

空间句法的研究内容包括空间配置、空间组织、空间结构和空间功能等方面。

空间句法的核心理论是参考Hillier的空间句法理论(Hillier's theory of spatial syntax)。

空间句法理论认为,建筑和城市环境中的空间组织和结构会影响人们的行为和认知。

换句话说,空间布局和结构会影响人们在环境中的活动和意识。

通过分析空间结构和组织的空间句法可以帮助我们理解人类的行为和认知。

空间句法理论在城市规划和设计中有着广泛的应用。

例如,在城市规划中,通过分析不同空间的布局和连接方式,可以优化城市布局和交通系统。

在建筑设计中,通过分析建筑物内部的空间结构和组织,可以设计更合理的空间布局,提高空间利用效率。

此外,空间句法理论还可以应用于文化研究、社会学、心理学等领域,帮助我们理解人类行为和社会文化现象。

空间句法的主要研究方法包括空间句法图、空间句法计算模型和空间句法分析方法等。

其中,空间句法图是空间句法研究的基本工具,它通过图形的形式表示出空间结构和组织的连接关系。

空间句法计算模型是空间句法研究的数学模型,它通过数学计算的方法来分析空间结构的特征和连接关系。

空间句法分析方法是通过实地调查和观察来分析和描述空间结构和组织的方法。

空间句法的核心概念包括空间连接性、空间可达性、空间分区和空间维度等。

空间连接性是指空间中不同元素之间的连接关系,包括连通性、邻近性和路径连接等。

空间可达性是指空间中不同元素之间是否可以通过路径进行相互访问。

空间分区是指空间中被划分为不同功能区域的过程,不同的空间分区可以通过路径进行连接。

空间维度是指空间中存在的不同尺度和方向的维度,如平面维度、立体维度和时间维度等。

空间句法在理论上和实践中都有着广泛的应用,但也存在一些挑战和问题。

城市交通设施的可达性评价方法在现代城市的发展中,交通设施的重要性不言而喻。

它不仅关乎着居民的出行效率和生活质量,还对城市的经济发展和空间布局产生着深远影响。

而对城市交通设施的可达性进行准确评价,是优化交通规划、改善交通状况的重要前提。

那么,如何科学有效地评价城市交通设施的可达性呢?一、可达性的概念与意义可达性,简单来说,就是从一个地点到达另一个地点的容易程度。

在城市交通领域,它反映了人们利用交通设施到达目的地的便捷程度。

一个具有良好可达性的交通系统,能够让居民更快速、更方便地到达工作地点、学校、医院、购物中心等各种活动场所,从而提高生活和工作的效率,增强城市的活力和竞争力。

对于城市规划者和决策者来说,了解交通设施的可达性状况有助于合理分配资源,制定更加科学的交通政策和规划方案。

例如,在新的居民区规划中,如果能够准确评估周边交通设施的可达性,就可以提前规划好道路、公交站点等,避免出现交通拥堵和出行不便的问题。

二、常用的评价指标1、出行时间出行时间是衡量可达性最直观的指标之一。

它包括从起点到终点的步行时间、等待公共交通的时间、乘坐交通工具的时间等。

较短的出行时间通常意味着更好的可达性。

2、出行距离出行距离反映了人们在到达目的地过程中所需要经过的空间长度。

一般来说,较短的出行距离表示更高的可达性。

3、交通方式选择多样性一个地区提供的交通方式越多样,如公交、地铁、私家车、自行车等,居民的出行选择就越多,可达性也就相对较好。

4、公交站点覆盖率公交站点的覆盖范围是评估公共交通可达性的重要指标。

较高的公交站点覆盖率意味着更多的居民能够方便地使用公共交通。

5、道路网络密度道路网络越密集,车辆和行人的通行选择就越多,交通的可达性也就越高。

三、评价方法1、基于网络分析的方法利用地理信息系统(GIS)和交通网络模型,模拟人们在交通网络中的出行路径和时间。

通过计算不同地点之间的最短路径、最短时间等,可以评估交通设施的可达性。

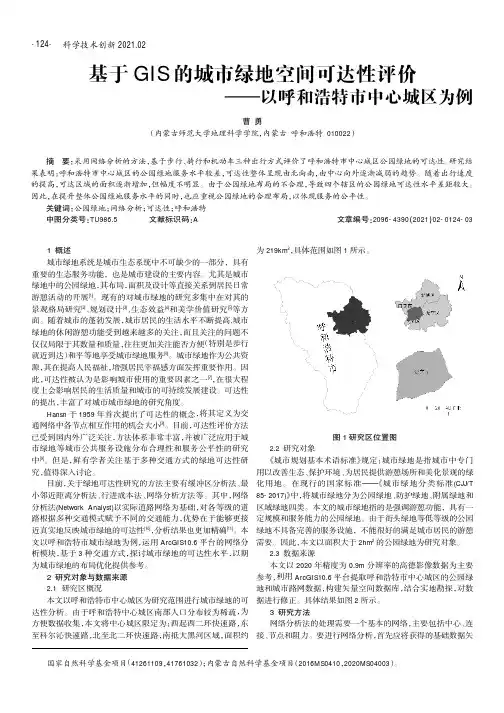

科学技术创新2021.02基于GIS 的城市绿地空间可达性评价———以呼和浩特市中心城区为例曹勇(内蒙古师范大学地理科学学院,内蒙古呼和浩特010022)1概述城市绿地系统是城市生态系统中不可缺少的一部分,具有重要的生态服务功能,也是城市建设的主要内容。

尤其是城市绿地中的公园绿地,其布局,面积及设计等直接关系到居民日常游憩活动的开展[1]。

现有的对城市绿地的研究多集中在对其的景观格局研究[2]、规划设计[3]、生态效益[4]和美学价值研究[5]等方面。

随着城市的蓬勃发展,城市居民的生活水平不断提高,城市绿地的休闲游憩功能受到越来越多的关注,而且关注的问题不仅仅局限于其数量和质量,往往更加关注能否方便(特别是步行就近到达)和平等地享受城市绿地服务[6]。

城市绿地作为公共资源,其在提高人民福祉,增强居民幸福感方面发挥重要作用。

因此,可达性被认为是影响城市使用的重要因素之一[7],在很大程度上会影响居民的生活质量和城市的可持续发展建设。

可达性的提出,丰富了对城市城市绿地的研究角度。

Hansn 于1959年首次提出了可达性的概念,将其定义为交通网络中各节点相互作用的机会大小[8]。

目前,可达性评价方法已受到国内外广泛关注,方法体系非常丰富,并被广泛应用于城市绿地等城市公共服务设施分布合理性和服务公平性的研究中[9]。

但是,鲜有学者关注基于多种交通方式的绿地可达性研究,值得深入讨论。

目前,关于绿地可达性研究的方法主要有缓冲区分析法、最小邻近距离分析法、行进成本法、网络分析方法等。

其中,网络分析法(Network Analyst)以实际道路网络为基础,对各等级的道路根据多种交通模式赋予不同的交通能力,优势在于能够更接近真实地反映城市绿地的可达性[10],分析结果也更加精确[11]。

本文以呼和浩特市城市绿地为例,运用ArcGIS10.6平台的网络分析模块,基于3种交通方式,探讨城市绿地的可达性水平,以期为城市绿地的布局优化提供参考。

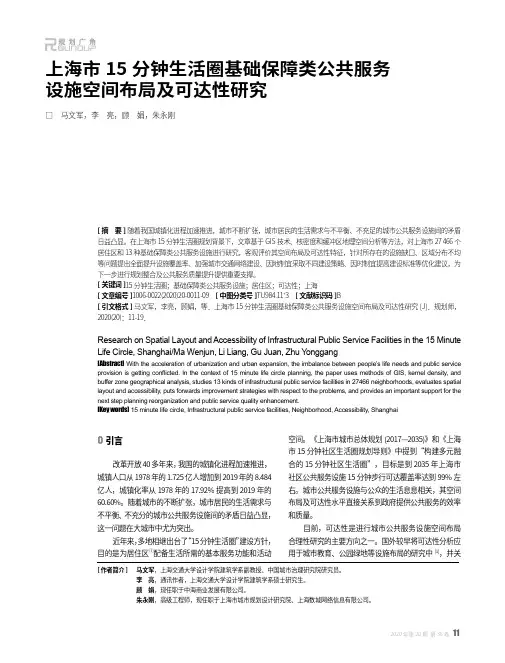

上海市15分钟生活圈基础保障类公共服务设施空间布局及可达性研究□ 马文军,李 亮,顾 娟,朱永刚[摘 要]随着我国城镇化进程加速推进,城市不断扩张,城市居民的生活需求与不平衡、不充足的城市公共服务设施间的矛盾日益凸显。

在上海市15分钟生活圈规划背景下,文章基于GIS技术、核密度和缓冲区地理空间分析等方法,对上海市27 466个居住区和13种基础保障类公共服务设施进行研究,客观评价其空间布局及可达性特征,针对所存在的设施缺口、区域分布不均等问题提出全面提升设施覆盖率、加强城市交通网络建设、因地制宜采取不同建设策略、因时制宜提高建设标准等优化建议,为下一步进行规划整合及公共服务质量提升提供重要支撑。

[关键词]15分钟生活圈;基础保障类公共服务设施;居住区;可达性;上海[文章编号]1006-0022(2020)20-0011-09 [中图分类号]TU984.11+3 [文献标识码]B[引文格式]马文军,李亮,顾娟,等.上海市15分钟生活圈基础保障类公共服务设施空间布局及可达性研究[J].规划师,2020(20):11-19.Research on Spatial Layout and Accessibility of Infrastructural Public Service Facilities in the 15 MinuteLife Circle, Shanghai/Ma Wenjun, Li Liang, Gu Juan, Zhu Y onggang[Abstract]With the acceleration of urbanization and urban expansion, the imbalance between people’s life needs and public serviceprovision is getting conflicted. In the context of 15 minute life circle planning, the paper uses methods of GIS, kernel density, andbuffer zone geographical analysis, studies 13 kinds of infrastructural public service facilities in 27466 neighborhoods, evaluates spatiallayout and accessibility, puts forwards improvement strategies with respect to the problems, and provides an important support for thenext step planning reorganization and public service quality enhancement.[Key words]15 minute life circle, Infrastructural public service facilities, Neighborhood, Accessibility, Shanghai0 引言改革开放40多年来,我国的城镇化进程加速推进,城镇人口从1978年的1.725亿人增加到2019年的8.484亿人,城镇化率从1978年的17.92%提高到2019年的60.60%。

关于GIS的空间可达性评价方法研究进展发布时间:2021-08-04T07:48:24.311Z 来源:《全球城市研究》2021年第3期作者:张庭瑜1,2,3,4 雷娜1,2,3,4 熊宇斐1,2,3,4 黎雅楠1,2,3,4 王存虎1,2,3,4 刘哲1,2,3,4 张盼盼1,2,3,4 [导读] 同时根据GIS二次开发环境和GIS的空间数据模型可以开发用于可法性分析的模块[1-3]。

1.陕西省土地工程建设集团有限责任公司陕西西安 710075;2.陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司陕西西安 710075;3.自然资源部退化及未利用土地整治重点实验室陕西西安 710075;4.陕西省土地整治工程技术研究中心陕西西安 710075摘要:随着社会的不断进步发展,计算机技术、GIS技术的不断发展,可达性计算过程与结果分析越来越要求直观、有效的空间表达。

GIS技术与空间可达性度量模型的结合为这些研究提供了有效的技术手段。

本文首先对可达性概念进行了较深入地探讨,梳理了常用的可达性评价指标和可达性度量模型,井进行了优缺点比较。

提出了一套完整的基于GIS的空间可达性评价方法,并阐述其中的关键技术,实现了可达性度量模型与GIS技术的集成。

首先,总结空间可达性评价常用的指标,对常用空间可达性度量模型进行阐述与对比,得出空间相互作用模型综合考虑了可达性的交通系统、土地利用等因素,评价结果更符合现实中的可达性水平。

结果表明基于GIS的空间可达性评价方法在可达性研究中具有高效性,也验证了评价软件可快速实现可达性值的计算,及其结果的可视化,提高了空间可达性评价的效率。

关键词:GIS;可达性;评价方法1 引言随着区域之间的联系日益紧密,区域内要素流动日益频繁,传统的过于偏重重组优质资源的区域规划理念已经明显缺少区域协调的实际,不管城市出现的交通问题I区域规划中偏离协调性等解决的一个主要方向就是交通网络系统性能的合理评价。