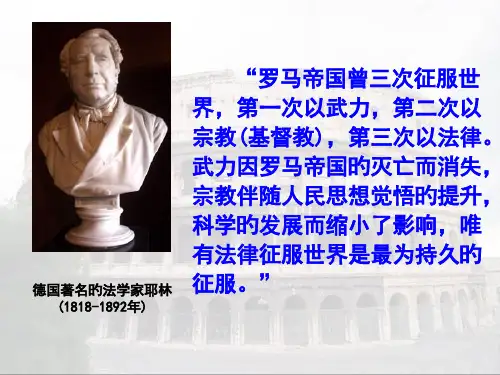

德国著名法学家耶林

- 格式:ppt

- 大小:809.56 KB

- 文档页数:45

鲁道夫·冯·耶林于1818年8月22日生于德国北部奥利西(Aurich)的一个法律世家。

遵循家庭传统,1836年他进入海德堡大学学习法律,随后又先后在柏林、哥廷根、慕尼黑等大学学习(这种游学的方式在当时的德国比较流行)。

1840年,师从萨维尼的学生霍迈尔(Homeyer)攻读博士学位,两年后获得了柏林大学的博士学位,博士论文的题目是《论遗产占有人》(De Hereditate Possidente)。

1843年,在柏林大学通过论文审查获得教职,论文题目为《应交付某物之人应在多大程度上返还其从该物获得之收益?》(Inwieweit muss der, welcher eine Sache zu leisten hat, den mit ihr gemachten Gewinn herausgeben?),并于次年在该大学教授罗马法。

1845年,他在巴塞尔(Basel)成为法学教授。

随后便不断变换工作地点,1846年到了罗斯托克(Rostock),1849年到了基尔(Kiel),1852年到了吉森(Giessen),1868年到了维也纳。

1871年,他从奥地利被召回了新成立的位于斯特拉斯堡的德国大学。

在那里停留了一年之后,他进入了哥廷根大学,在那里他从事教学工作,一直到1892年9月17日去世。

耶林在生前就获得了很多荣誉,他是阿姆斯特丹、罗马、维也纳和柏林科学院的通讯成员[2]。

在他停留在维也纳的期间,他获得了奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世(Franz Joseph I)授予的贵族称号以及莱波尔德骑士十字勋著作耶林是个非常勤奋的学者,其著作极其丰富,其中最著名的就是《为权利而斗争》,是迄今为止流传最广的法语著作,这也是耶林最早被翻译成中文的著作。

此书系耶林根据其在离开维也纳之前在法律协会发表的告别演讲——“为权利而斗争”扩充而成。

这篇演讲获得了极大的成功,两年内即印到了十二版,此后又被译为二十多种文字。

现代罗马法体系读后感德国著名法学家耶林曾说过:“罗马三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次是以法律,而第三次征服也许是其中最为和平、最为持久的征服。

”他所指的第三次征服是指罗马法,由此可见,罗马法对后世各国的影响很是深远。

意大利首都罗马,是世界四大文明古都,是古罗马帝国的发祥地,世界著名的历史文化名城,因建城历史悠久而被称为“永恒之城”。

初读《现代罗马法体系》是带着一份对古罗马的好奇与探究而阅读的,与想象中不同的是,在读的过程中并未觉得索然无味,而是渐渐地融入其中、置身其地。

罗马法泛指罗马奴隶制国家法律的总称,是一种反映罗马奴隶主阶级的意志,保护奴隶制的剥削关系,巩固奴隶主阶级在国家机关中的统治地位以及对奴隶的无限权力的社会规范体系。

它存在于罗马奴隶制国家的整个历史时期。

它既包括自罗马国家产生至西罗马帝国灭亡时期的法律,以及皇帝的命令,元老院的告示,成文法和一些习惯法在内,也包括公元7世纪中叶以前东罗马帝国的法律。

其起源于公元前7世纪前后的古代罗马王政时代,当时,罗马的法律有人民大会的法律和平民大会的法律,而到了共和时代的末期,元老院的决议则逐渐取代了王政时代的人民大会和平民大会的法律。

随着罗马奴隶制国家最终形成,紧接着《现代罗马法体系》就随之产生。

当然,共和国早期的法律渊源主要是习惯法。

通观全书,它的基本内容包括人法、物法和诉讼法。

人法是对在法律上作为权利和义务的主体的.人的规定。

包括自然人、法人和家庭法。

自然人包括生物学上的人(包括奴隶在内)和法律上的人两种。

法律上的人,指享有权利并承担义务的主体(奴隶不具有法律人格,被视为权利客体)。

罗马法上的人格由自由权、市民权和家庭权三种身份权构成。

三种身份权全部或部分丧失叫“人格减等”。

罗马法规定,只有年满25岁的成年男子才享有完全的行为能力。

在当时,法人虽然没有明确的法人概念和术语,但有初步的法人制度。

这在当时已经是一种进步。

《现代罗马法体系》的法人种类包括社团法人和财团法人。

![[专题]耶林:《为权利而奋斗》](https://uimg.taocdn.com/6d11d01e773231126edb6f1aff00bed5b9f373a4.webp)

耶林:《为权利而斗争》耶林:《为权利而斗争》首页 | 读者指南 | 通知公告 | 新书速递 | 华中大法律网您现在的位置:华中大法律网 >> 法律图书馆 >> 新书速递 >> 法理 >> 正文: 耶林:《为权利而斗争》【字体:小|大】【打印此文】【关闭窗口】耶林:《为权利而斗争》作者:当当网文章来源:当当网点击数:4506 更新时间:2009-2-13 基本信息作者:鲁道夫·耶林著,胡宝海译出版社:中国法制出版时间: 2004-11-1字数: 61000版次: 1页数: 102印刷时间: 2004-11-1纸张:胶版纸I S B N : 9787801823861包装:平装所属分类:图书 >> 法律 >> 法的理论 >> 法理学作者简介鲁道夫·冯·耶林,德国“目的法学派”的代表。

1818年8月22日生于德国一个法律世家。

先后在海德堡、慕尼黑、格廷根与柏林接受法律教育。

1842年在柏林大学获得法学博士学位。

1845年获得巴塞尔法学教授席位。

此后,曾受聘于罗斯托克、基尔、吉森、维也纳。

1871年自奥地利回德。

1872年接受格廷根邀请,在此任教直至1892年9月17日去世。

在维也纳期间,获得奥地利皇室授予的贵族头衔。

代表作主要有《罗马法的精神》、《法律的目的》等。

目录第一章法的起源第二章斗争是法的生命第三章为权利而斗争是对自己的义务第四章主张权利是对社会的义务第五章为国民生活权利而斗争的重要性第六章现代罗马法与为权利而斗争相关书评(引自中国法律信息网)现代社会的权利之争——读耶林的《为权利而斗争》作者:张金玲法律的完善带来了人们权利意识方面的苏醒的同时,更为权利的实现提供了坚实的后盾,越来越多的人们开始重视自身所拥有的权利的行使和维护。

民主公平的社会环境下,个人自由和权利极尽彰显。

但到底“权利是什么”,“为什么要维护我们自己的权利?”也许很少有人去思考形式背后深层次的因果关系。

罗马法及其影响德国著名法学家耶林在他所著的《罗马法精神》一书中这么写道:“罗马帝国曾三次征服世界,第一次以武力,第二次以宗教,第三次以法律。

武力因罗马帝国的灭亡而消失,宗教随着人民思想觉悟的提高、科学的发展而缩小了影响,唯有法律征服世界是最为持久的征服。

”罗马法,即罗马奴隶制国家施行的法律,它并不是某一个立法文献的名称,而是罗马奴隶制国家整个历史时期的所有法律的总称。

罗马法伴随罗马奴隶制国家的建立而产生,也伴随着罗马奴隶制国家的灭亡而结束。

它是古代奴隶制社会最发达、最完备的法律体系,也是“商品生产者社会的第一个世界性法律”。

罗马法对后世各国民法曾经不无例外地产生并将继续产生着各种不同程度的影响,恩格斯把它誉为“商品生产者社会的第一个世界性法律”;又说“罗马法是纯粹私有制占统治地位的社会的生活条件和冲突的十分经典的法律表现,以致一切后来的法律,都不能对它作任何实质性的修改”。

由此可见,罗马法的内容之丰富,法理之精深,实在是世界法制史中所罕见的。

罗马法是世界共同的法律,各国在不同程度上无不受到罗马法的影响。

然依据通说,大陆法系国家乃是罗马法的真正继受者。

罗马说堪称是世界法律体系发展的蓝本。

根据罗马法而来的大陆法系和英美法系虽然同时传承了罗马法但是还是在各自的基础之上而发展和建立的,罗马法的高度的系统化特性往往被认为是罗马法区别于其他国家尤其是英美法诸国最为显明的标志。

针对罗马法的适用问题,我个人觉得这个是值得一提的,罗马法在适用法律时并不完全拘泥于固有的确定的法律规范本身,而是直接面向现实生活,不断地创设新的规则。

正如有的学者指出的那样,“罗马法的发展基本上不是按立法程序制定的,也不是君主个人独裁意志的结果,而主要是凭借裁判官的审判实践和法学家的理论活动,在改造和继承旧有的法律规范的基础上而逐渐发展起来的”。

针对法官造法这一现象,现在的英美法系却继续保留了下来,就其效力而言,大法官所发出的谕令的效力在一定程度上甚至还超过了法律。

《为权利而斗争》著名法学家耶林之经典著作第一章法的起源法的目标是和平,而实现和平的手段是斗争。

只要法必须防御来自不法的侵害——此现象将与世共存,则法无斗争将无济于事。

法的生命是斗争,即国民的、国家权力的、阶级的、个人的斗争世界上的一切法都是经过斗争得来的。

所有重要的法规首先必须从其否定者手中夺取。

不管是国民的权利,还是个人的权利,大凡一切权利的前提就在于时刻都准备着去主张权利。

法不仅仅是思想,而是活的力量。

因此,正义女神一手持有衡量权利的天平,另一只手握有为主张权利而准备的宝剑。

无天平的宝剑是赤裸裸的暴力,无宝剑的天平则意味着法的软弱可欺。

天平与宝剑相互依存,正义女神挥舞宝剑的力量与操作天平的技巧得以均衡之处,恰恰是健全的法律状态之所在。

法是不断的努力。

但这不单是国家权力的,而是所有国民的努力。

纵观法生命的全部,展现在我们眼前的是全体国民前仆后继地竞争和奋斗的情景。

这情景与全体国民在经济以及精神生产领域展开的竞争和奋斗一样。

处于必须主张自己权利的立场上,无论何人都将参加这一国民的实践,把各自的绵薄之力投入到实现这世间的法理念中去。

当然,并不是所有人都适合这一要求,许多人无任何纷争,未遇任何麻烦,在法所规定的轨道上终其一生。

对这些人,我们说法是斗争,他们定会毫无反应的,之所以如此,是因为他们只知道有维持和平与秩序的法,并且这从他们自身的经验来看为理所当然。

这恰如不费一丝劳苦而获得他人奋斗成果的富裕继承人否定所有制于劳动一样。

两者错觉的原因就在于所有与法原本具有的两个面因主体不同而分离,对某人归于享受与和平,而对其他人则归于努力与斗争。

所有与法正像双面雅努斯神的头,雅努斯神向某一些人只现其一面,而向另外一些人仅现其另一面。

这样两者从雅努斯神那里得到的形象迥若两人。

就法而言,这种现象无论对单个人还是时代全体同样吻合。

某一时代的主旋律是战争,而另一时代的主旋律是和平。

国民亦因各个时代的主观安排不同而陷入与个人同样的错觉。

耶林对权利类型的划分一、耶林简介卡尔·约瑟夫·冯·耶林(Carl Joseph von Jhering)是19世纪德国著名的法学家和律师,被认为是权利义务学派的重要代表人物之一。

他出生于德国的布雷斯劳(今波兰弗罗茨瓦夫),在德国和奥地利接受法律教育,并在奥地利开业为律师。

耶林的思想和著作对当时的法律和社会思想产生了深远的影响。

二、权利的概念与类型权利是法律关系的重要概念,它表示个体在法律上的正当要求或资格。

根据不同的标准,权利可以被划分为不同的类型。

一般来说,权利可以分为自然权利和法定权利,积极权利和消极权利,以及个人权利和集体权利等。

自然权利是指基于人的本性和自然法的权利,而法定权利则是基于国家法律规定的权利。

积极权利是指个体可以主动行使的权利,而消极权利则是要求他人不进行干扰或侵犯的权利。

个人权利通常关注个体利益,而集体权利则关注团体或共同体的利益。

三、耶林对权利类型的具体划分在耶林的学说中,他提出了一种独特的权利划分方法,即将权利划分为三种类型:主观权利、客观权利和实效权利。

1.主观权利:主观权利是指个体在法律上的正当要求或资格,这种权利是直接针对个体的,并且只有在个体意识到并主张时才存在。

主观权利是基于个人的意愿和意志,并且只有当个体认为自己有某种权利时,这种权利才真正存在。

主观权利通常表现为个人的自由、平等、尊严等基本人权。

2.客观权利:客观权利是指由法律规定的个体所享有的正当要求或资格。

这种权利不仅仅基于个体的意愿和意志,而是由法律所规定的,具有普遍性和客观性。

客观权利通常表现为法律规定的人身权、财产权、知识产权等。

客观权利不仅仅是个体的利益要求,还涉及到了整个社会的公共利益。

3.实效权利:实效权利是指个体实际行使并实现的权利。

这种权利不仅仅存在于法律的规定中,还需要个体实际行使并得到社会的认可和保护。

实效权利的实现通常需要个体付出一定的努力和行动,并且受到社会环境和条件的制约。

耶林《为权利而斗争》读书报告关于耶林本人:鲁道夫·冯·耶林于1818年8月22日生于德国北部奥利西的一个法律世家。

遵循家庭传统,1836年他进入海德堡大学学习法律,随后又先后在柏林、哥廷根、慕尼黑等大学学习。

1840年,师从萨维尼的学生霍迈尔攻读博士学位,两年后获得了柏林大学的博士学位,博士论文的题目是《论遗产占有人》。

1843年,在柏林大学通过论文审查获得教职,论文题目为《应交付某物之人应在多大程度上返还其从该物获得之收益?》,并于次年在该大学教授罗马法。

1845年,他在巴塞尔成为法学教授。

随后便不断变换工作地点,1846年到了罗斯托克,1849年到了基尔(Kiel),1852年到了吉森,1868年到了维也纳。

1871年,他从奥地利被召回了新成立的位于斯特拉斯堡的德国大学。

在那里停留了一年之后,他进入了哥廷根大学,在那里他从事教学工作,一直到1892年9月17日去世。

耶林在生前就获得了很多荣誉,他是阿姆斯特丹、罗马、维也纳和柏林科学院的通讯成员。

在他停留在维也纳的期间,他获得了奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世授予的贵族称号以及莱波尔德骑士十字勋章。

关于《为权利而斗争》:《为权利而斗争》是耶林在1872年春天在维也纳那场获得满堂喝彩的告别常说而出现的。

无论从时间上还是从内容上,这部作品都介于《罗马法精神》和此后的《法律目的论》之间。

在从概念法学到利益法学之路上,《为权利而斗争》在耶林法律理论发展过程中处于中间位置。

该书一经出版,立即被译成英、法、意、俄、日、匈牙利、希腊、荷兰、罗马尼亚、丹麦、捷克、波兰、西班牙、葡萄牙、瑞典等,迄今已有五十多个译本,这部作品获得的国际承认非同一般。

我看《为权利而斗争》:耶林在《为权利而斗争》一书中指出,所有的权利都面临着被侵犯、被抑制的危险,因为权利人主张的利益常常与否定其利益主张的他人的利益相对抗,所以权利只有通过斗争才能获得。

耶林反对萨维尼“法的形成同语言的形成一样,是在无意识之中,自发自然形成的,既无任何角逐,亦无任何斗争,就连任何努力也不需要”的观点,而是给出了“正义女神一手持有衡量权利的天平,另一只手握有为主张权利而准备的宝剑。

浅谈法律信仰的意义德国著名法学家耶林曾说过:罗马帝国先后三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次是以法律。

武力因罗马帝国的灭亡而消亡,宗教随人民思想觉悟的提高、科学的发展而缩小了影响,唯有用法律征服世界是最为永久的征服。

由此可见,法律的力量是伟大而永-恒的,而它的力量则律是社会生活的百科全书,它告诉人们处事之方、待人接物之法、安身立命之道。

实际上,我们每一个人从摇篮到坟墓,时时刻刻都离不开法律,故而,赋予法律以崇高的地位也是理所当然。

今天,中国正处于社会的转型期,建设社会主义法治国家正当其时,必须树立法律至高无上的权威,使法律成为人们的一种普遍信仰,并融入到国家的文化建设之中。

唯有如此,我们的法治大厦才能根基牢固,才能威严雄伟。

法律必须被信仰,否则它将形同虚设。

美国比较法学家伯尔曼的这句话在今天的中国已成为引用率相当高的篇言,法治成为这个时代最美好的愿望。

然而,曾几何时,法律却成为了道德和情理的对立物。

日臻完善的法律因为缺乏遵守和信仰,成为花瓶式的点缀,社会中频繁出现的随地吐痰、乱扔垃圾、插队占座、超速加载、假冒伪劣、恶性伤人等现象,无不证明法律函待获得国民的普遍遵从和信仰。

回望历史,中国所谓的落后就要挨打,其根源就在于我们的传统文化中缺少法律元素,更妄谈法律信仰。

过去,我们过分注重道德和权力的作用,法律的缺失使法律在社会生活中没有起到应有的作用,玩弄法律、深谙游戏规则被看作是人生智慧,三国时期曹操割发代首即属此列。

而在西方,其文化痕迹则截然相反。

哲学家苏格拉底拒绝弟子的营救计划,认为恶法也是法,也要遵守,并在狱中自饮毒酒以示不违法典。

任何制度都有其内在的无法避免的缺陷,而一旦这种缺陷被人们发现可以用来追逐私利、规避责任的时候,那么,更多的人就会涌入其中,而真正应当遵守的正面规则已然被大家抛之脑后,又谈何去信仰西方国家对法律的信仰社会规范,但二者之间却有着天然的联系。

通常的理解是,法律最终以道德为基础,道德最后建立在宗教之上。

第6课希腊罗马古典文化1.德国著名法学家耶林格说:“罗马曾三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次是以法律。

而第三次征服也许是其中最为平和,最为持久的征服。

”罗马帝国对于法学的主要贡献有()①颁布迄今世界上最早的成文法典②制定《十二铜表法》③制定用于公民与非公民之间关系的万民法④制定关于商品生产和交换的经济法A. ①②B.③④C. ①③D. ②④2.苏格拉底是古希腊伟大的哲学家,他的很多名言和故事具有启迪意义,下列观点出自于苏格拉底的是()①万物是由原子构成②求得知识的最好办法是有系统的问和答③“人应该认识你自己”④“吾爱吾师,吾更爱真理”A. ①④B. ②③C. ①③D. ②④3.“雕塑赞美了人体的美和运动所饱含的生命力,体现了古希腊的艺术家们不仅在艺术技巧上,同时也在艺术思想和表现力上有了一个质的飞跃。

这尊雕像被认为是“空间中凝固的永恒”,是代表体育运动的最佳标志。

”以上材料称赞的是()A.《掷铁饼者》B.《宙斯像》C.《狮身人面像》D.《母狼哺婴》5.历史遗迹是感知历史最重要的途径。

下面历史遗迹中能够见证地中海地区早期文明的是()A.①②B.②③C.③④D.①③6.某同学想了解早期希腊的社会历史状况,下列可供他查阅的是()A.《汉谟拉比法典》B.《荷马史诗》C.《马可•波罗行纪》D.《天方夜谭》7.下图是古希腊的著名雕塑“女神维纳斯”。

雕塑透露出女性体态丰满,具有协调性,反映了人体之美。

这反映古希腊文化的特点是()A.“神人同形同性”B.希腊神话影响广泛C.希腊人特别敬畏神D.希腊艺术家钟爱女神7.阅读下列材料,回答问题。

材料一图1 帕特农神庙遗址图2 罗马大竞技场遗址图3 万神殿材料二从罗马艺术发展的历程看,由于起步远逊于希腊艺术文化,所以,罗马的建筑艺术深受希腊文化的影响。

罗马建筑艺术完全承袭了希腊建筑艺术,无论是建筑艺术的取材、题材、风格和哲学思想等。

材料三罗马艺术的成就在于既保存了希腊的艺术成就,又发扬光大、丰富充实了希腊文化形式,并形成自己的特点请回答:(1)指出材料一中图l和图2所示建筑物在建筑艺术中的地位。

重温耶林尼采在《历史对于人生的利弊》一书中谈到,历史对于人所能发生的作用有三种:一种是纪念的作用,过去的伟大人物或事件浮荡在我们面前,鼓舞我们努力,使我们知道,这些伟大不是不可能的;另一种是用好古的方式去看历史,人们怀着一种虔敬的心去探讨与过去的关联,这也是有益于人生的,只要它不流为对于过去的不加选择的称颂,不流为盲目的保守;第三种是批判的态度,这是摆脱开历史加在我们身上的种种束缚,使人身又得到自由的余地。

事实上,“法律史中的法律家(包括其思想和行为)对于法律人人生的意义”这一命题,或许也可作如是观。

尼采说,“的确,我们用得到历史,但是我们用它,与知识的花园中的娇惯的闲游者所用的不同……我们用它是为了生活和行为,不是为了舒适地离开生活和行为,或者甚至于用以美化自私的生活和懦弱而恶劣的行为。

”倘若由此出发,19世纪德国伟大法学家耶林的著作,特别是其不朽名篇《为权利而斗争》也许是激励法律人生活和行为的最好读物了。

而在当下的中国,法学研究领域中过分强调民族性而轻视普遍性的价值取向,过分强调法律的经验处境而忽视法律的规范努力和建构作用的思维方式,以及与之相应的在法制实践领域中过分强调和平性而漠视斗争性的绥靖风气,这些都使重温耶林及其著作获得了另外的崭新意义。

鲁道夫。

冯。

耶林(Rudolph von Jhering,1818-1892)生于德意志北部的一个小镇上,父亲是一位执业律师。

1836年他进入海德堡大学,后又连续在柏林、哥廷根、慕尼黑等大学接受法律教育,而这种游学方式曾一度流行于德国学生之中。

耶林获得博士学位后,于1843年在柏林大学通过论文审查获得教职,并于次年在该大学教授罗马法。

随后,历任巴塞尔(Basel,1845年)、罗斯托克(Rostock,1846年)、基尔(Kiel,1849年)、吉森(Giessen,1952年)各大学的教授。

当时在德国法学界,萨维尼的学说依然具有支配性的影响,因此,耶林在1852-1863年陆续出版的《罗马法的精神》(全四卷)以其卓尔不群为他赢得了巨大声誉。

灿烂的遗产——罗马法19世纪德国著名的法学家耶林在其《罗马法精神》一书里说道:“罗马人三次统一了西方世界,第一次是在罗马鼎盛时期,他们以武力统一了西方世界,第二次是在衰亡时期,他们以宗教统一了西方世界,第三次是在中世纪以后,早已不复存在的罗马又以罗马法再度统一了西方世界。

武力因罗马帝国的灭亡而消亡,宗教因人们思想觉悟的提高、科学的发展而缩小了影像,唯有法律征服世界是最为长久的征服。

”一、罗马法罗马法发源于罗马城邦。

随后罗马不断壮大成为了地跨欧、非、亚三洲的奴隶制帝国,在国家初期,和其他国家一样,罗马并没有成文的法典,当时的权威是人们普遍认为的习惯。

但这样存在很大的伸缩性和不确定性,为贵族提供了很多方便。

最后因为平民的斗争和向政府的施压,罗马政府被迫与公元前454年开始撰写法律,并于公元前450年制定了《十二铜表法》,这成为了罗马的第一部成文法典,是罗马法发展史上的一块里程碑。

罗马共和时代后期,法学研究活动开始兴起,有力地推动着罗马法的发展。

公元6世纪,东罗马帝国统治时期,皇帝查士丁尼亲自主持编纂了由《查士丁尼法典》、《学说汇纂》、《法学阶梯》和《查士丁尼新律》组成的《民法大全》,标志着罗马法发展到成熟、完备的阶段。

这部法典完整地和系统地保留了罗马法的精华,对于欧洲各国的法律制度的形成和发展,具有无与伦比的影响。

恩格斯称其为第一个世界性的法律。

罗马法在体系上可分为公法和私法两部分,一般说的是罗马法的私法。

罗马法私法分为人法、物法和诉讼法三部分。

二、罗马法的复兴从12世纪开始,西欧各国先后出现了一股研究罗马法的热潮并将其基本原则和概念应用到法律实践中的学术运动,史称罗马法复兴。

其出现的根本原因在于当时西欧的法律状况同商品经济发展和社会生活极不适应,而罗马法是资本主义社会以前,调整商品生产者关系的最完备的法律,这一法律遗产可以满足当时西欧各国一般财产和契约关系的发展变化的需要。

罗马法的复兴促进了法学的发展,为资本主义经济的成长提供了现成的法律形式。