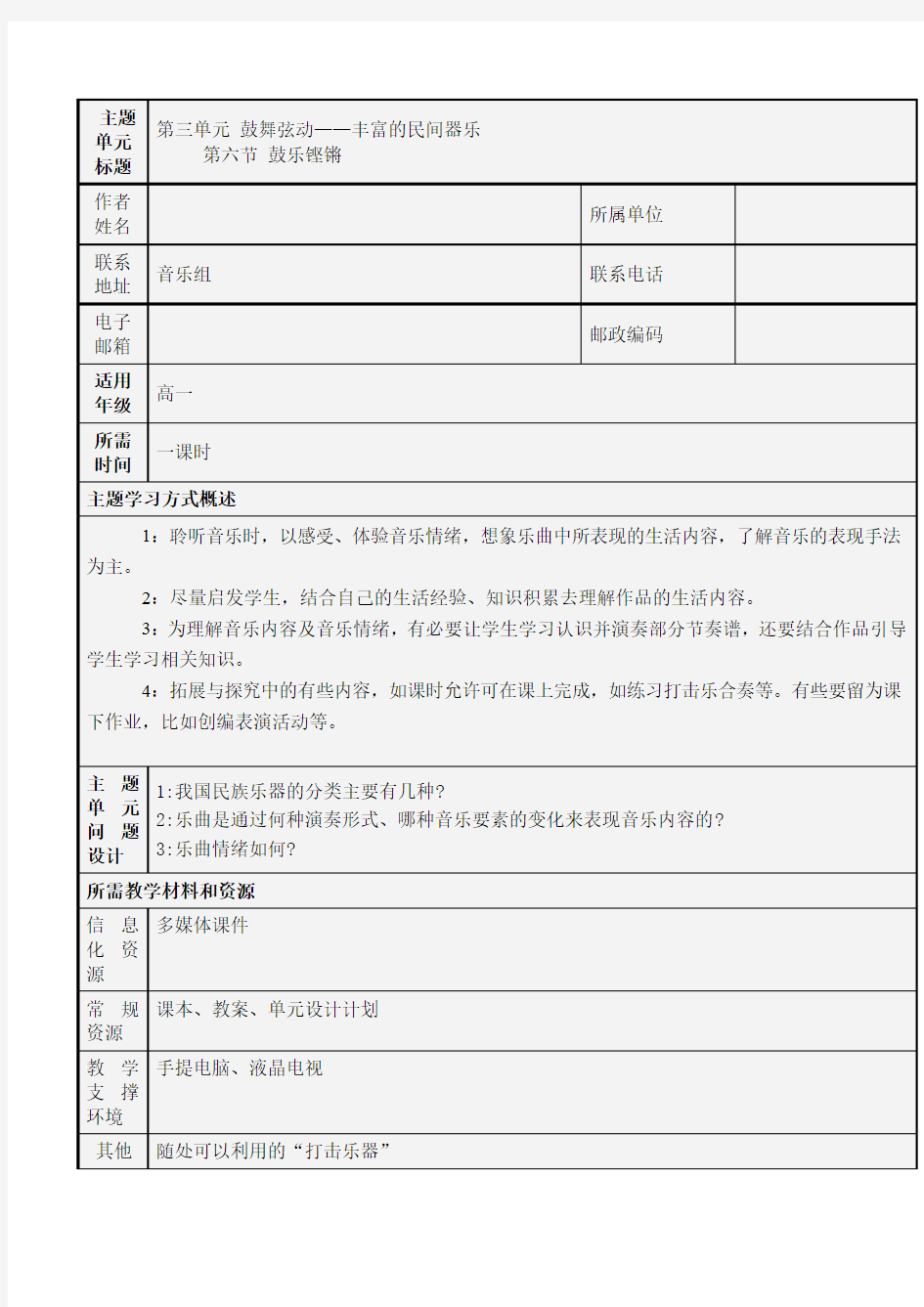

学习活动设计教

学

环

节

教师活动学生活动设计意图

新

课

导

入

课前播放民族器乐曲《龙腾

虎跃》

导入:

展示课题

认识我国的民族乐器分类:

1:按照制造材料分:“八音”

分类法

2:按照演奏形式分:

观看《龙腾虎跃》,大致感受一下乐

曲的情绪,特别是里面鼓的运用提

示学生特别注意一下,说出几种熟

悉的民族乐器。

由《三字经》中“八音”引出乐器

按照制作材料的划分。

认识民族乐器按演奏形式的划分。

通过学生对民族乐器已有知识经

验的掌握,引导学生说出所知道

的民族乐器,自然而然的引出课

题。

学习我国最古老的乐器分类法,

进一步拓展知识。

通过对乐器的分类学习进一步认

识各种乐器。

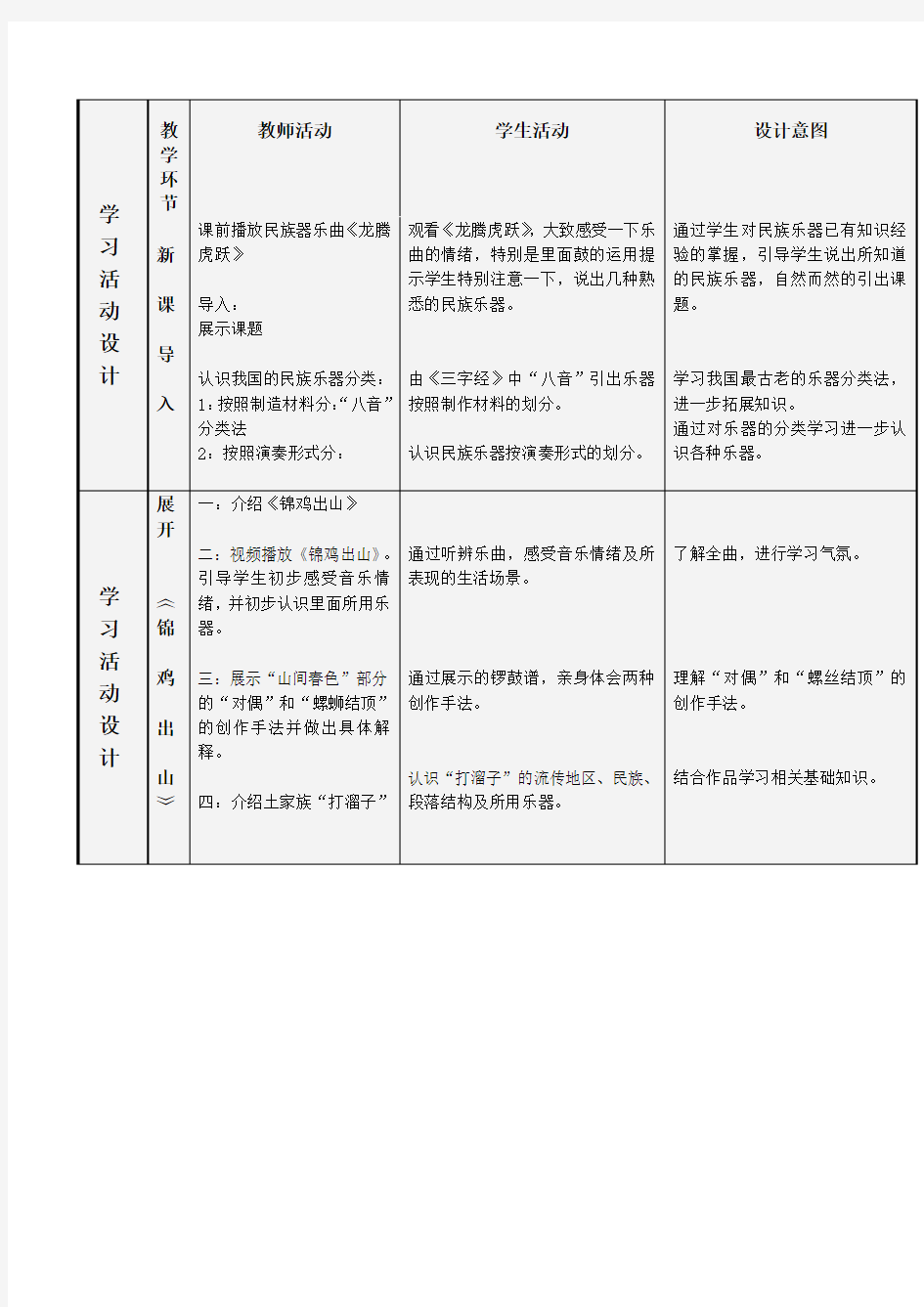

学习活动设计展

开

︽

锦

鸡

出

山

︾

一:介绍《锦鸡出山》

二:视频播放《锦鸡出山》。

引导学生初步感受音乐情

绪,并初步认识里面所用乐

器。

三:展示“山间春色”部分

的“对偶”和“螺蛳结顶”

的创作手法并做出具体解

释。

四:介绍土家族“打溜子”

通过听辨乐曲,感受音乐情绪及所

表现的生活场景。

通过展示的锣鼓谱,亲身体会两种

创作手法。

认识“打溜子”的流传地区、民族、

段落结构及所用乐器。

了解全曲,进行学习气氛。

理解“对偶”和“螺丝结顶”的

创作手法。

结合作品学习相关基础知识。

学习活动设计︽

滚

核

桃

︾

一:图片展示核桃的成熟及

晾晒,引出为什么会是“滚”

核桃。

二:欣赏《滚核桃》现场演奏,

引导学生感受乐曲的整体

情绪。

三:分部分欣赏《滚核桃》,

特别给出两个不同版本的

“身”部分的表演,学生找

出其演奏处理中的不同。

五:引导学生摹打“身”部

分的节奏

欣赏《滚核桃》

仔细观看视频,体会每一部分速度

上的变化,找出“身”部分两个版

本的不同来。

调动身体所能用到的部分做好节奏

模打。

初步了解乐曲

为深入欣赏《滚核桃》演奏技法

做准备。

了解结构特点,从音乐要素的变

化上了解音乐。

亲身参与演奏,调动学生了解打

击乐的积极性和热情。

学习活动设计《

童

谣

》

一:根据课本知识部分让学

生了解吹歌的知识。

二:欣赏吹歌《童谣》,提

示学生感受其音乐情绪并

注意其主题重复性。

三:以《童谣》做音乐背景,

指导学生互动。

认真学习知识部分并回答老师所提

出的相关问题。

认真感受《童谣》里面欢快活泼、

童真童趣、诙谐的特点,注意其音

乐主题的特点。

在老师指导下解放肢体来“打花巴

掌”,并发挥想象力,分组比赛。

学习基础知识

学习音乐主题的重复使用。

活跃课堂气氛,找回儿时童真。

学习活动设计拓

展

与

探

究

1:乐器分类法练习题

2:根据所给锣鼓谱指导学

生利用身边现有工具进行

打击乐合奏。

3:引导学生做好课下作业。

4:课题升华

做好习题

根据老师引导做一个积极的演奏

者。

根据老师提示,为课下作业做准备。

让学生亲身体验,进一步加强对

打击乐的认识和乐趣,引导学生

创编打击乐并进行表演。

激发学生对祖国民乐的热爱,对

祖国民族文化的情感。

学情分析

《鼓乐铿锵》的授课时间在高一年级的第一学期期末,这段时间学生处在已经熟悉并适应了全新的教育环境的阶段中,没有了初入学时的青涩与新鲜,对音乐鉴赏的学习也慢慢掌握了要领。高中的音乐鉴赏不同于义务教育阶段的音乐课,知识量、理论性、系统性、综合性都有所提高,相应的对于学生鉴赏能力的发展也有了更高层次的要求。在本节课的设计上,对于学生学情的预计做了以下分析和尝试:一:课前预习习惯的培养

课前预习也是学习的重要环节,可以扫除课堂学习的知识障碍,提高听课效果、发展学生的自学能力,增强其独立性。

在本节课中我将课前资料的搜集整理的任务交给了学生,因为这些资料很容易就找得到,基本上就是“百度一下,你就知道”的范围。事实证明,学生整理的很好,因为简单,对于相关的知识掌握起来就轻松得多,心情愉悦,学习的积极性也相应得到提高。

二:学生注意力和兴趣的引诱

音乐鉴赏课相对于其他逻辑思维更强的课程来说,对于学生的吸引力更胜,因为音乐是最有优美语言,兴趣也是的学生的注意力更为集中。但是这节课的内容是民乐,对于这些在多元文化熏陶下成长的90后甚至00后来说不一定有兴趣去接触、去了解、去热爱。所以在课堂的设计上尽量多让学生亲身体验音乐甚至参与音乐的“演奏”,而不是让他们稀里糊涂地听、囫囵吞枣地欣赏、混混沌沌地得过且过,从而达到增强其鉴赏的自主性和趣味性,有效激发其探究的欲望和兴

趣的目的。

三:深入观察和比较的运用

班级中有些学生对于音乐鉴赏课的理解就是浮于表面的“听”,忽视了音乐更深层次的美。对于这种现象,就得多引导学生养成善于深入观察(理解)和对比的习惯,这也要求老师在问题和教学情境的创设上多动脑筋,使学生养成良好的观察和比较的习惯,培养其敏锐的音乐理解能力。

四:合作能力的培养

现在的学生往往过分沉溺于自己的小天地里,造成“独学而无友,则孤陋而寡闻”的现象。学生之间的学习交流是十分重要的,在课堂上,要鼓励学生遇到问题互相切磋、擅于展开讨论,培养其良好的团队意识和合作能力。

效果分析

一:在课程开始前,我先把已制定好的量规展示给学生,让他们对本节课所要达成的目标了然于胸,其学习活动也会自觉地围绕量规来高效率的进行,其自主性和自主学习的技能也得到了锻炼和提高;课程开始前的资料搜集我用班级讨论会和反馈的形式来进行评价,当然反馈包括同学间的反馈和教师反馈,当资料整理到一定程度时,还

可以让学生进行自我反馈。在这个过程中,学生积极的参与与评价自己和同伴的学习,培养了他们的参与意识和自我意识。

二:在课程主题的展开过程中,我们(教师和学生)运用启发性提问和班级讨论会的形式来加深对乐曲的理解、掌握鼓吹乐艺术的特点等知识,然后用笔记的形式加深和巩固,用量规来评价学生在这一阶段的表现。这样学生就能对所学内容加深理解,评价只有融入到日常教学之中,才可以更好地满足学生需求、监测其学习进展、监督和展示学生的理解掌握状况,才能鼓励学生自主学习和合作学习,提高学习效果。

三:在表演展示阶段,可以让学生分组合作表演打击乐效果,同伴和老师对其表演进行有效反馈。在这一阶段,学生的交流与合作能力、灵活性和适应性都得到了锻炼。

四:课下作业让学生以头脑风暴的形式讨论新形势下鼓吹乐的发展和创新,学生在这一过程中成为积极的思考者,也感受到担负继承发扬祖国优秀艺术文化重任的使命感,其批判性思维的技能和社会责任感也得到了有效激发。

教材分析

本节课出自人民音乐出版社《高中音乐鉴赏》第三单元《鼓舞弦动——丰富的民间乐器》,是继上一单元《多彩的民歌》后又一反映我国民间音乐的课题,教学内容旨在引导学生感受、体验我国具有代表性的几种民间器乐,认识、了解其音乐体裁、演奏形式、风格特征及社会功能等,进而在鉴赏更多的民间器乐方面能取得举一反三的良好效果。本节课所要呈现的主题是其中的第一部分,即第六节《鼓乐铿锵》,本主题主要是呈现我国丰富而具有魅力的打击乐,主要介绍了三种民族打击乐合奏形式:打溜子、鼓吹乐、吹歌。所给出的鉴赏曲目《锦鸡出山》、《滚核桃》、《童谣》都具有很强的音乐特色,风格也和下一主题《江南丝竹》形成明显的对比,所以在课堂设计上一定要注意引导和区分。

通过本节课的学习争取达到以下学习目标:

(一)聆听《锦鸡出山》、《滚核桃》及《童谣》,感受体验乐曲的音乐情绪,想象乐曲所表现的生活内容,了解乐曲的表现方法。

(二)在感受乐曲的音乐情绪,理解乐曲内容的基础上,学习掌握“对偶”、“螺蛳结顶”的创作手法以及“打溜子”、“鼓吹乐”和“吹歌”的基础知识。

(三)在老师的指导下,学习并模打部分《滚核桃》的节奏谱及《童谣》的数板,注意北京方言的发音特色。

(四)能指导学生简单的做一些打击乐合奏小练习,通过一系列相关活动,培养学生的参与意识、竞争意识,提高自信心。

(五)通过聆听不同的民族器乐曲,体验音乐美的同时,激发学生对祖国民乐的热爱,对祖国民族文化的情感。

评测练习

1:课前资料搜集整理:我国民族民间乐器的分类:

2:问题设计:

(1)乐曲情绪如何?

(2)其音乐要素是如何变化的?

(3)音乐基础知识的掌握

3:总结评测:民族乐器分类的连线评测

4:课后作业:

(1)打击乐合奏

(2)我国(本地)鼓吹乐资料的搜集及在新时期的发展方向。

课后反思

这节课的可取之处:

一:在课程开始前的资料搜集让学生利用网络资源进行搜集整理并当堂反馈,当然反馈包括同学间的反馈和教师反馈,当资料整理到一定程度时,还可以让学生进行自我反馈。在这个过程中,学生积极的参与与评价自己和同伴的学习,培养了他们的参与意识和自我意识。

二:在课程主题的展开过程中,我们(教师和学生)运用启发性提问的形式来加深对乐曲的理解、掌握民族乐器分类、鼓吹乐艺术的特点等知识,然后用练习的形式加深和巩固。这样学生就能对所学内容加深理解,评价只有融入到日常教学之中,才可以更好地满足学生需求、监测其学习进展、监督和展示学生的理解掌握状况,才能鼓励学生自主学习和合作学习,提高学习效果。

三:在表演展示阶段,可以让学生分组合作表演打击乐效果,同伴和老师对其表演进行有效反馈。课下让学生分组创编打击乐表演活动,在这一阶段,学生的交流与合作能力、灵活性和适应性都得到了锻炼。

四:课下作业让学生以头脑风暴的形式讨论新形势下本地鼓吹乐的发展和创新,让学生在这一过程中成为积极的思考者,也感受到担负继承发扬祖国优秀艺术文化重任的使命感,其批判性思维的技能和社会责任感也得到了有效激发。

不足之处:

在课堂中,我显然被时间所控制,有些环节太仓促,没有考虑到学生学习的自主性,一味的进行知识和观点的灌输,学生练习和讨论的时间过少。实践环节有一部分放到课后无法当堂进行有效反馈。

课标分析

在设计本节课的教学过程中,我牢牢把握当前高中音乐课程标准的基本理念,以这几个方面为标尺来着手设计:

一:以音乐审美为核心,培养兴趣爱好。

“以音乐审美为核心”是音乐课程的自身学科特点所决定的。音乐美,就是一种特殊的情感表达方式。在课堂进行中,一定要以听赏为主,音乐首先是听觉的艺术,只有通过听觉入了心,学生才能感受到音乐之美、才能爱上大美之乐。以本节课为例,课前先欣赏民乐合奏《龙腾虎跃》,先入为主地让学生被热烈的气氛感染,激发起学生探究民乐的兴趣。

二:面向全体学生,注重个性发展

普通高中音乐教育作为基础的音乐文化教育,根本目的是提高全体学生的音乐文化素质,不论学生是否具有天赋与特长,都应有接受音乐教育的权利和义务,“面向全体学生”就是要进行音乐普及教育。普通高中音乐教育有着明显的基础性,目的是培养学生的音乐兴趣,形成热爱音乐的情感意向以及基本的音乐能力和审美能力。

同时,也尊重学生的个性发展。在音乐教育中,注重学生的个性发展更具有特殊的意义。音乐的这种体验性是施展学生个性的良好途径。同时高中音乐课程也为“具有音乐特长、对音乐有特殊爱好的学生提供发展个性的可能和空间,满足不同学生的发展需要。”为其在音乐方面的持续发展奠定基础。

面向全体,实质是面向有个体差异的学生,是切实关怀每一个学生。要认清每一个学生的优势,开发其潜能,培养其特长。

本节课中,作品的鉴赏、音乐基础知识的学习是面向全体学生的,而在打击乐合奏、创编表演活动等环节放在课下完成,则是为了更好的发挥学生的个性优势,激发其参与的积极性。

三:重视音乐实践,增强创造意识

音乐教学过程就是艺术实践过程,艺术实践是获得音乐审美体验和音乐知识技能的基本途径。

在本节课进行中我注意结合音乐作品实际来设计生动的音乐实践活动,引导学生对音乐的感觉与反映。例如:学生对音乐进行描述;运用动作表现音乐;内心的音乐体验;模打音乐节奏等等。

除了实践性,音乐本身还是创造性很强的学科。打击乐合奏、创编等活动也是考验、激发学生创造性的好途径。

四:弘扬民族音乐,理解多元文化。

在音乐鉴赏课程进行中,应将我国各民族优秀的传统音乐和反映近现代与当代中国社会生活的优秀音乐作品作为重要的教学内容,使学生了解和热爱祖国的音乐文化,增强民族意识,培养爱国主义情感。

在强调弘扬民族音乐的同时,还应以开阔的视野,体验、学习、理解和尊重世界其他国家和民族的音乐文化,通过音乐教学,使学生树立平等的多元文化价值观,珍视人类文化遗产,以利于我们共享人类文明的一切优秀成果。

本节课的内容主要是让学生理解、体验和热爱我国优秀的民族民间器乐曲,如果课堂上有时间还可将传统民乐和新民乐、我国鼓乐和非洲鼓乐做一下对比,使学生的视野和思维更加开阔。