翻译家瞿秋白[优质PPT]

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:15

瞿秋白(1899.1.29—1925.6.18)原名瞿霜,曾用笔名屈维它、易嘉、宋阳、史铁儿、斯特拉霍夫等,江苏常州人。

生于一破落“书香门第”母因债台高筑,被迫自杀。

1917年春,他北上投亲,就读于北京俄文专修馆。

五四运动中是爱国学生的领导任之一。

1919年底与郑振铎等创办《新社会》旬刊。

不久,又加入李大钊领导的共产主义研究小组。

1920年秋,以《晨报》、《时事新报》记者身份赴俄访问,1922年2月加入中国共产党。

1923年回国,先后担任《新青年》、《热血日报》等党刊、党报的主编和编辑,并参加中共中央的领导工作。

1927年大革命失败的危急关头,他主持八七会议,结束了陈独秀的右倾机会主义路线,确立了土地革命和武装起义的总方针,并当选为中央临时政治局书记。

六大以后,任中共驻莫斯科代表团团长。

1930年9月主持中共六届四中全会后,负责中央工作。

1931年1月六届四中全会上遭到王明宗派主义的打击,被开除出政治局,后转移到文化战线工作。

1934年初,他奉命抵江西瑞金就任中央苏维埃政府人民教育委员。

同年秋,红军突围北上,他被留下;1935年初于撤离途中被捕,6月18日在福建长汀就义。

他的文学作品:《赤都心史》《俄乡纪程》《多余的话》《高尔基创作选集》 1932年译就《现实-马克思主义文艺论文集》编译《江南第一燕》万郊怒绿斗寒潮,检点新泥筑旧巢。

我是江南第一燕,为衔春色上云梢。

《卜算子·咏梅》寂寞此人间,且喜身无主。

眼底云烟过尽时,正我逍遥处。

花落知春残,一任风和雨。

信是明年春再来,应有香如故。

《红梅阁》出其东门外,相将访红梅。

春意枝头闹,雪花满树开。

道人煨古拙,烟湿舞徘徊。

此中有至境,一一入寒杯。

坐久不觉晚,瘦鹤竹边回。

《咏菊》今岁花开盛,宜栽白玉盆。

只缘秋色淡,无处觅霜痕。

《哭母诗》亲到贫时不算亲,蓝衫添得新泪痕。

饥寒此日无人问,落上灵前爱子身。

《多余的话》话既然是多余的,又何必说呢?已经是走到了生命的尽期,余剩的日子,不但不能按照年份来算,甚至不能按星期来算了。

【翟秋白简介】翟秋白翟秋白翟秋白作品他的第一篇文学译作是托尔斯泰的短篇小说《闲谈》,1919年发表于《新中国》,这也是他公开发表的第一篇文学作品。

1920年,相继在《曙光》翻译发表了果戈里的短剧《仆御室》,在《妇女评()论》发表了果戈里的小说《妇女》,在《新社会》发表了法国都德的小说《付过工钱之后》。

其他译作还有《论“不死”书》、《告妇女文》、《答论驳“告妇女书》节录、《祈祷》、《论教育书》、《社会之社会化》等。

这些作品主要是从俄文出版物翻译或转译过来的。

瞿秋白还带动和影响耿匡等进步青年进行俄罗斯文学翻译。

瞿秋白为耿匡等翻译的《俄罗斯名家短篇小说集》第一集作序。

和耿匡共同翻译了托尔斯泰的十篇短篇小说,编成《托尔斯泰短篇小说集》一书。

[6]在从事职业革命工作的同时,“红色翻译”成为他革命活动的重要组成部分,他不仅翻译了高尔基等苏俄作家的文学作品,还大量地翻译和宣传马克思列宁主义的文艺理论著作和政治著作,包括《马克思主义文艺论文集》、《论列宁主义基础》等,体现出浓厚的马克思主义特色和革命斗争色彩。

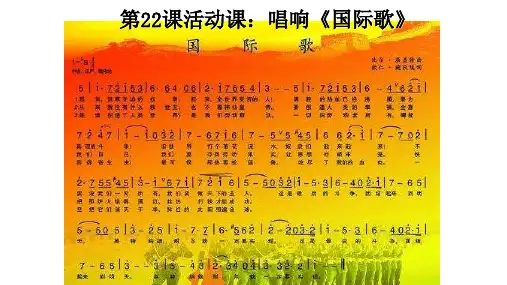

瞿秋白还第一个把《国际歌》译成中文,发表于1923年6月15日的《新青年》第一期。

歌词与当今流行版本不太相同,但其基本精神是一致的,“起来,受人污辱咒骂的!起来,天下饥寒的奴隶!满腔热血沸腾,拼死一战决矣。

旧社会破坏得彻底,新社会创造得光华。

莫道我们一钱不值,从今要普及天下……”要让“全中国受压迫的劳苦平民,也能和世界无产阶级得以同声相应。

”1931到1933年间,翻译了高尔基的《高尔基论文选集》、《高尔基创作选集》、《二十六个和一个》、《马尔华》、《市侩颂》、《克里慕·萨莫京的生活》,卢那察尔斯基的《解放了的堂·吉诃德》,别德讷衣的《没工夫唾骂》,绥拉菲摩维支的《一天的工作》、《岔道夫》,普希金的《茨冈》,革拉特柯夫的《新土地》等,并与鲁迅、茅盾等人风雨同舟,成为中国左翼文化的主要文艺批评家、左翼文化运动的领袖之一,共同推动革命文化的发展。

翻译大家瞿秋白瞿秋白学贯中西,多才多艺,是我国系统译介马克思主义文艺理论和苏俄作品的第一人,其作品无论是质量还是总体数量在20世纪的翻译领域都是颇具代表性的。

他在翻译及翻译理论方面独树一帜、影响广泛而深远。

本文将对他的生平、翻译思想以及翻译的标准、翻译的方法做一个阐释。

标签:瞿秋白;翻译观;翻译方法;信与顺引言瞿秋白(1899-1935)是中国无产阶级革命家、理论家,中国革命文学事业的奠基者,中国共产党早期主要领导人之一。

他一生虽然短暂,但却给世人留下了许多不朽的精神财富。

在中国翻译的历史长河中,他在翻译及翻译理论方面成就突出,并且具有划时代的、影响深远的意义。

本文将从他的翻译思想与主张以及翻译的标准及方法作一个研究分析。

瞿秋白所处的政治历史背景对他翻译思想具有很大的影响,他认为文学能够影响社会的,在当时的历史背景下,文学可以作为阶级斗争的工具,促进革命斗争的进程。

而这也正是他文学创作的出发点。

同时,他也认为翻译应该是为无产阶级革命服务的,他认真研究我国文学,并深入到社会生活中,将文学作品的分析评论与翻译结合在一起,这才推动中国文学的发展。

由此可见,一个翻译家确实可以推动一个国家甚至一个领域的发展。

而瞿秋白正是利用了自己深厚的功底,基于当时的文化背景,从而比较系统的翻译了马克思主义的文艺论著,为当时的社会革命提供了思想武器,使得中国加深了对我国无产阶级革命的理解,并成为中国翻译成就最大、翻译水平最高的翻译大家之一。

(一)翻译的标准对于翻译的标准,瞿秋白主张“忠实、准确”,他强调译文必须“既信又顺”,翻译时,“应当估量每一个字眼”。

并且瞿秋白还提出“读者概念等同”的翻译标准,这个标准与现代的“等值翻译”和尤金·奈达提倡的“功效对等”相提并论,而且比他早了几十年提出。

他强调并坚持翻译要“信”又要“顺”的目的就是要使读者得到“等同的概念”(等同于读原文),从而使译文与原文“功效对等”。

在他看来,“顺”和“信”虽是一对矛盾,但矛盾的两个方面可以相互转化,并能有机统一。

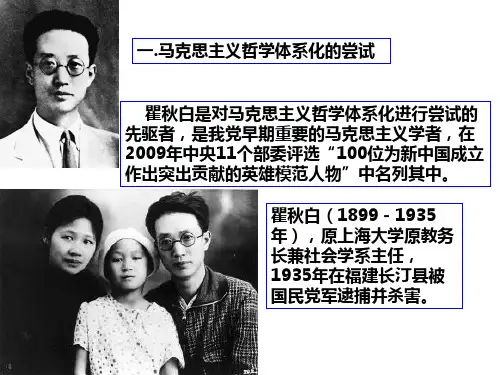

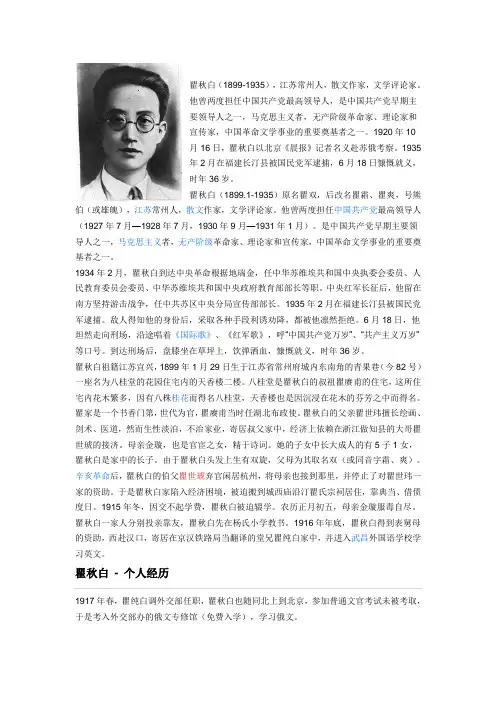

瞿秋白(1899-1935),江苏常州人,散文作家,文学评论家。

他曾两度担任中国共产党最高领导人,是中国共产党早期主要领导人之一,马克思主义者,无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一。

1920年10月16日,瞿秋白以北京《晨报》记者名义赴苏俄考察。

1935年2月在福建长汀县被国民党军逮捕,6月18日慷慨就义,时年36岁。

瞿秋白(1899.1-1935)原名瞿双,后改名瞿霜、瞿爽,号熊伯(或雄魄),江苏常州人,散文作家,文学评论家。

他曾两度担任中国共产党最高领导人(1927年7月—1928年7月,1930年9月—1931年1月)。

是中国共产党早期主要领导人之一,马克思主义者,无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一。

1934年2月,瞿秋白到达中央革命根据地瑞金,任中华苏维埃共和国中央执委会委员、人民教育委员会委员、中华苏维埃共和国中央政府教育部部长等职。

中央红军长征后,他留在南方坚持游击战争,任中共苏区中央分局宣传部部长。

1935年2月在福建长汀县被国民党军逮捕。

敌人得知他的身份后,采取各种手段利诱劝降,都被他凛然拒绝。

6月18日,他坦然走向刑场,沿途唱着《国际歌》、《红军歌》,呼“中国共产党万岁”、“共产主义万岁”等口号。

到达刑场后,盘膝坐在草坪上,饮弹洒血,慷慨就义,时年36岁。

瞿秋白祖籍江苏宜兴,1899年1月29日生于江苏省常州府城内东南角的青果巷(今82号)一座名为八桂堂的花园住宅内的天香楼二楼。

八桂堂是瞿秋白的叔祖瞿赓甫的住宅,这所住宅内花木繁多,因有八株桂花而得名八桂堂,天香楼也是因沉浸在花木的芬芳之中而得名。

瞿家是一个书香门第,世代为官,瞿赓甫当时任湖北布政使。

瞿秋白的父亲瞿世玮擅长绘画、剑术、医道,然而生性淡泊,不治家业,寄居叔父家中,经济上依赖在浙江做知县的大哥瞿世琥的接济。

母亲金璇,也是官宦之女,精于诗词。

她的子女中长大成人的有5子1女,瞿秋白是家中的长子。

瞿秋白简介及个人作品瞿秋白,1899年1月29日生于江苏常州,是中国共产党早期主要领导人之一,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一。

1917年秋考入北京俄文专修馆学习。

1922年春,正式加入中国共产党。

1923年,主编中央的另一机关刊物《前锋》,参加编辑《向导》。

1925年,瞿秋白先后在中共的第四、五、六次全国代表大会上,当选为中央委员、中央局委员和中央政治局委员,成为中共领袖之一。

1927年2月7日,自编《瞿秋白论文集》。

1934年,任中华苏维埃共和国中央执委会委员、人民教育委员会委员、中华苏维埃共和国中央政府教育部部长等职。

1935年2月在福建长汀县被国民党军逮捕,6月18日慷慨就义,时年36岁。

瞿秋白,1899年1月29日生于江苏省常州府城内东南角的青果巷(今82号)一座名为八桂堂的花园住宅内的天香楼二楼。

瞿秋白的父亲瞿世玮擅长绘画、剑术、医道,然而生性淡泊,不治家业,寄居叔父家中,经济上依赖在浙江做县行政长官知县的大哥瞿世琥的接济,瞿秋白祖上是宜兴的望族。

1904年5岁的瞿秋白进入一种开设于家庭、宗族或乡村内部的民间幼儿教育机构私塾启蒙读书,1905年转入当地冠英小学,爱学习,勤思考,作文写得也很好。

曾有一篇作文,先生给了满分,拿给校长看,因字写得好,又加了五分。

清宣统元年(1909年)春天,10岁的瞿秋白考入常州府中学堂(现江苏省常州市高级中学)。

瞿秋白受校长屠元博革命思想影响,在中学时代确实养成了爱读书的习惯。

辛亥革命后,瞿秋白的伯父瞿世琥弃官闲居杭州,停止了对瞿世玮一家的资助。

于是瞿秋白家陷入经济困境,被迫搬到城西庙沿汀瞿氏宗祠居住,靠典当、借债度日。

1915年冬,因交不起学费,瞿秋白被迫辍学,农历正月初五,金璇服毒自尽,瞿秋白一家人分别投亲靠友,瞿秋白先在杨氏小学教书。

1916年年底,瞿秋白得到表舅母的资助,西赴汉口,寄居在京汉铁路局当翻译的堂兄瞿纯白家中,并进入武昌外国语学校学习英文。

鲁迅先生指出的那样:“瞿秋白的革命精神和为党为人民的崇高品格是杀不掉的,是永生的!如果他一开始就不闹什么革命,只要随便拨下身上的一根汗毛,悉心培植,他也会成为著名的作家、翻译家、金石家、书法家或者名医。

梁实秋、徐志摩现在不是尚享后人之飨吗?如果他革命之后,又拨转船头,退而治学呢,仍然可以成为一个文坛泰斗。

与他同时代的陈望道,本来是和陈独秀一起筹建共产党的,后来退而研究修辞,著《修辞学发凡》,成了中国修辞第一人,人们也记住了他。

可是秋白没有这样做。

就像一个美女偏不肯去演戏,像一个高个儿男子偏不肯去打球。

他另有所求,但又求而无获,甚至被人误会。

一个人无才也就摆了,或者有一分才干成了一件事也摆了。

最可惜的是他有十分才只干成了一件事,甚而一件也没有干成,这才叫后人惋惜。

蒋介石威胁利诱实在不能使之屈服,遂下令枪决。

刑前,秋白唱《国际歌》,唱红军歌曲,泰然自行至刑场,高呼“中国共产党万岁”,盘腿席地而坐,令敌开枪。

从被捕到就义,这里没有一点死的畏惧。

八七会议”他受命于白色恐怖之中,以一副柔弱的书生之肩,挑起了统师全党的重担,发出武装斗争的吼声。

至于陈公博、周佛海、张国焘等高干,还可以举出不少,而秋白偏偏以柔弱之躯演出了一场泰山崩于前而不动的英雄觅渡,觅渡,渡何处?如果人有灵魂的话,何必要这个躯壳!但是,如果没有的话,这个躯壳又有什么用?(狱中题照)这世界对于我仍然是非常美丽的。

一切新的、斗争的、勇敢的都在前进。

那么好的花朵、果子、那么清秀的山和水,那么雄伟的工厂和烟囱,月亮的光似乎也比从前更光明了。

瞿秋白但是,永别了,美丽的世界!一生的精力已经用尽,剩下一个躯壳。

如果我还有可能支配我的躯壳,我愿意把它给医学校的解剖室。

听说中国的医学校和医院的实习室很缺乏这种实验用具。

瞿秋白的杂文锐利而有才气,俄语水平更是当时数一数二的。

他翻译了许多俄语文学、政治著作,1923年6月15日并第一个把国际歌翻译成中文他可以做一个纯粹的文人,可以成为一个教授、学者、作家、翻译家、画家、金石家、书法家。

瞿秋白瞿秋白(1899.1-1935),江苏常州人,散文作家,文学评论家。

他曾两度担任中国共产党最高领导人,是中国共产党早期主要领导人之一,马克思主义者,无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一,上海大学原教务长兼社会学系主任,在国共合作的背景下,把上大建设为南方的新文化运动中心,为中国人民的解放事业和民族振兴输送了一大批栋梁之才。

1935年2月在福建长汀县被国民党军逮捕,6月18日慷慨就义,时年36岁。

人物生平瞿秋白,又名瞿双,祖籍宜兴,曾两度担任中国共产党最高领导人(1927年7月~1928年7月,1930年9月~1931年1月)。

是中国共产党早期主要领导人之一,伟大的马克思主义者,杰出的无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一。

五四运动1917年春,瞿秋白随同堂兄纯白北上到北京。

原本秋白要报考北京大学,但付不起学膳费,参加普通文官考试未被考取,于是考入外交部办的“不要学费又要出身”的俄文专修馆,学习俄文。

1919年5月4日,性格内向的瞿秋白参与了五四运动,加入了李大钊、张嵩年发起的马克思主义研究会。

6月3日参加上街演讲活动,反动当局逮捕了包括瞿秋白在内的一百七十八人,关押于北大法科校舍临时改的拘留所。

6月8日迫于各界压力释放全部学生。

8月23号,瞿秋白和各地学生代表集聚新华门抗议“马良祸鲁”被警察厅逮捕,8月30号迫于全国爱国运动的压力,释放了全部请愿代表。

大学助教1920年8月,瞿秋白被北京《晨报》和上海《时事新报》聘为特约通讯员到莫斯科采访。

1921年6月22日,共产国际第三次代表大会在莫斯科举行。

7月6日,是瞿秋白永远难忘的日子,他在安德莱厅见到了伟大的革命导师列宁,并在会间进行了简短的交谈。

11月7日,俄国十月革命节四周年,瞿秋白在莫斯科第三电力劳工工厂参加工人的纪念集会,又一次见到了列宁,并聆听了他的演讲。

1921年秋,东方大学开办中国班,瞿秋白作为当时莫斯科仅有的翻译,进入该校任翻译和助教,中国班单独编一班,该班学生有刘少奇、罗亦农、彭述之、任弼时、柯庆施、王一飞、肖劲光等,瞿秋白讲授俄文、唯物辩证法、政治经济学,并担任政治理论课翻译。

一代文豪、瞿秋白的杂文锐利而有才气,俄语水平更是当时数一数二的。

他翻译了许多俄语文学、政治著作,并于1923年6月15日第一个把《国际歌》翻译成中文。

[3]瞿秋白作为一个典型的文人参与到政治中去,遭到排挤冷落直至牺牲,这被人们视作一个悲剧。

其曲折的心路历程在《多余的话》中有着真诚的表达。

根据他临终前的自述,他只是一个半吊子的文人,参与政治运动,乃至成为中国共产党的领袖完全是一个“历史的误会”。

瞿秋白与鲁迅有着很深的交往。

瞿秋白曾到鲁迅家中避难,鲁迅把瞿看作知己,曾写过“人生得一知已足矣,斯世当以同怀视之”一联赠予。

瞿秋白也写过《〈鲁迅杂感选集〉序言》,对鲁迅的杂文创作作了中肯的评价。

瞿秋白被捕后鲁迅曾想方设法委托人营救。

瞿被处决后,鲁迅叹息良久,说过:“瞿若不死,译这种书(指《死魂灵》)是极相宜的,即此一端,即是判杀人者为罪大恶极”,并带病编校了瞿的遗著《海上述林》。

此外瞿秋白还留有《赤都心史》、《俄乡纪程》等著作。

另外瞿秋白与苏联汉学家曾合作制订中国拉丁化新文字(简称“北拉”)。

在吴玉章的倡导下,“北拉”在延安甚至一度取得了和汉字相当的地位。

许多目不识丁的农民通过这套拼音文字脱了盲,不但能读拼音报,还能写简单的信件。

这更坚定了语言学家们对新文字的信心。

不过,连年战乱,新文字的实验和推广始终没有在全国铺开。

傲霜雄魂、一九三四年,宋希濂任国民党第三十六师师长,九月与红军作战负伤,送医院治疗。

一九三五年二月下旬,国民党陆军纵队司令汤恩伯通知三十六师,说由项英、陈毅率部约七八千人,正在瑞金、会昌、长汀之间地区活动,他奉蒋介石之命,负责迅速肃清这支红军,要三十六师派一个旅前往堵击。

三十六师派出部队以后,汤恩伯便从瑞金方面发动进攻,以绝对优势的兵力,加之空军助战,逐步向赣闽边境的红军逼近。

由于兵力相差悬殊,项英、陈毅立即采取化整为零的办法,兵分三路。

结果,向东走的一路约一千多人,被三十六师一○八旅解除武装。