雷暴的种类及活动特征

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:27

雷暴的种类及活动特征雷暴是一种大气现象,包含了雷电、雨水和对流云。

它是一种气象现象,在全球范围内都会发生。

雷暴是由于大气中的积聚电荷所引起的,这些电荷会在云间或云与地面之间释放,产生闪电和雷鸣声。

雷暴可参与气候系统和天气的形成,并对人类和自然环境产生重要影响。

本文将探讨雷暴的不同种类以及它们的活动特征。

一、多暴和高暴首先我们来介绍两种主要的雷暴类型:多暴和高暴。

1. 多暴多暴是指发展在低层大气中的小型雷暴系统。

这种类型的雷暴通常发生在夏季的下午和晚上,持续时间较短,范围较小。

多暴一般由单个雷暴云组成,云顶高度一般不超过10公里,云体较小,垂直发展不明显。

多暴雷暴通常伴有强降雨、短时强风和偏大的冰雹。

2. 高暴高暴是指发展在高层大气中的较大型雷暴系统。

这种类型的雷暴通常发生在春季和夏季,持续时间更长,覆盖面更广。

高暴由多个雷暴云组成,云顶高度可超过15公里,云体垂直发展明显。

高暴雷暴通常伴有强降雨、强风、冰雹和龙卷风等强烈天气现象。

二、雷雨过程雷暴的活动特征除了种类外,还表现在其雷雨过程中。

1. 准备阶段在雷暴发生之前,大气经历准备阶段。

这是一种条件性不稳定的大气状态,垂直温度递减,潜热释放等因素开始发挥作用。

此阶段积聚电荷和提供上升气流的能力逐渐增强,为雷暴的发展奠定基础。

2. 积聚阶段在准备阶段之后,大气积聚了足够的正负电荷。

正电荷会积聚在云顶,而负电荷积聚在云底。

随着电荷的积聚,电场也逐渐增强。

3. 电汇阶段当正负电荷积聚到一定程度时,电场的强度达到一个临界值,电荷之间的电压差引发闪电放电。

闪电通过云内和云与地之间的通道传导,从而释放电荷。

闪电放电过程中的高温和高压使空气迅速膨胀,产生震耳欲聋的雷鸣声。

4. 消散阶段电汇阶段后,雷暴的活动逐渐减弱。

云内的电荷逐渐平衡,并且雷雨现象逐渐减弱,直至消散。

这个阶段往往伴有弱雨或毛毛雨。

三、不同地区的雷暴特征雷暴在不同地区的发展和特征也会有所不同。

1. 热带地区的雷暴热带地区的雷暴通常会伴随着剧烈的降雨和强风。

雷暴:雷电是积雨云强烈发展阶段产生的闪电雷鸣现象,气象上称之为雷暴.雷暴发展的三个主要条件:(1)非常湿润的空气(干燥空气没有水分子,水分子摩擦运动才产生雷暴)(2)潜在的大气不稳定性(气体运动)(3)靠近地面的空气产生上升的运动地闪类型_正闪击雷(正电荷到地面)、负闪击雷(负电荷到地面)雷暴的半径为10~20公里,速度20~30公里,雷鸣距离为15公里(超过15公里观测场观测不到会记为无雷暴,所以观测场有局限性的,所以用闪电定位系统弥补)有闪电产生就叫雷暴日,不管是多少次闪电,雷暴是通过耳朵观测的雷暴持续时间:温带的弱雷暴1小时;夏天强雷暴约为3小时以上起电(放电):地球携带5X105库伦(电荷单位)净负电荷,产生向下的大气电场,的地表场强(米/伏)值约130伏。

所以高层大气相对于地面约+30万伏的平均电位。

特点:时间段、范围广、频率高雷暴形成其实就是闪电的形成南方雷暴比西北雷暴强、多(看三个条件,南方湿润)闪电可在云内(云内闪)、云间(云际闪)、云地(云地闪)之间产生现在云内、然后才到地面一般在云内、云间闪电、云地闪只占6分之1雷暴统计特征:我国每年雷暴日为70天,主要在南部地区雷暴日数4个等级少雷(<15)西藏;中雷(15-40)中部地区;多雷(41-90)南方;强雷(>90)海南、广东、广西、福建、台湾云中电压击破空气中水分子到达地面就是闪电,那个地方容易被击穿,则闪电往那个方向走,分支为走错路(缺少水分和电荷),打不穿了。

主通道吸收的水分多,吸收的电荷也多中和:云中的负(正)电荷流向大地时,大地的正(负)电荷就主动去迎向它。

迎向点就是容易遭雷击的地方(高楼、湖边、楼角),每增加一米,闪电击穿的距离就减少600千伏电视塔遭雷击,还会影响周边的电力系统,因为会产生电磁脉冲,所以买楼不要在超高层建筑周边。

雷也会想,我不打巨人我打谁。

一般打高、湿的大的闪电直径到1米,小的几十厘米球雷:带电荷的球体,随空气而动,比较少见,碰到金属会产生爆炸雷达拼图:红色——雷暴能产生闪电地方(>50db),绿色、蓝色——雷暴不能产生闪电(5db~30db)。

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施

雷暴天气是一种典型的极端天气现象,其特点是伴随强烈的雷电、狂风和暴雨等天气现象。

下面将对雷暴天气的特征进行分析,并提出相应的防灾减灾措施。

雷暴天气的特征主要包括以下几个方面:

1. 强烈的雷电活动:雷暴天气通常伴随着频繁的雷电活动,电流巨大,电压高,具有强大的破坏力。

2. 狂风暴雨:雷暴天气的降水量大,伴有强风,可以造成山洪、水灾等灾害。

3. 瞬时降温:雷暴天气的前后温度差异较大,瞬时降温可能导致人员寒冷不适、病症加重等情况。

针对雷暴天气的特点,我们可以采取以下的防灾减灾措施:

1. 加强预警系统建设:建立健全雷暴天气预警系统,通过气象预报、雷达监测等手段及时监测、预警并发布天气信息。

2. 做好防护措施:在雷暴天气来临前,应尽量避免户外活动,远离高大建筑物和金属物体,避免被雷击。

3. 做好电气设备的防护:在雷暴天气来临前,应及时关闭电器设备,避免因雷击造成电器故障和火灾等事故。

4. 做好排涝设施建设:加强城市排水系统的建设和维护,避免城市内涝现象,减轻暴雨带来的危害。

5. 做好防暑降温工作:加强防暑降温宣传,提醒人们在雷暴天气来临时注意及时增添衣物,避免过度受凉。

雷暴天气具有强烈的雷电活动、狂风暴雨和瞬时降温等特点,对人们的生命财产安全造成严重威胁。

为此,我们应加强预警体系的建设,做好防护和排涝设施的建设,同时加强宣传教育,提高公众的防灾减灾意识,才能最大限度地减少雷暴天气带来的灾害。

一、雷暴的概念及特征雷暴是伴有雷击和闪电的局地对流性天气。

它产生在强烈发展的积雨云中,伴有强烈的阵雨或暴雨,有时伴有冰雹和龙卷。

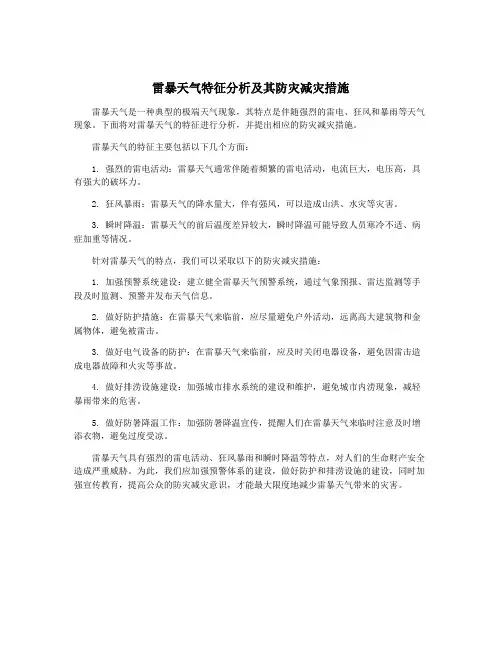

雷暴来临时一般会带来以下天气变化气温雷暴来临气温下降气压雷暴移来之前气压一直下降雷暴临近时气压开始上升风雷暴移来之前风向雷暴吹去;雷暴移来,风向雷暴前方吹去;冷空气中心过后,风吹向雷暴后方阵雨阵风后,一般是强度较大的阵雨雷电云与地面、云与云间都会出现闪电。

雷暴虽然是一种强烈的天气,但它的持续时间一般较短,单个雷暴的生命史一般不超过2小时。

Ø积云阶段:云中没有降水和下沉气流出现;Ø成熟阶段:有降水和下沉气流出现;Ø消亡阶段:云中以下沉运动为主、上升减弱二、雷暴的种类及活动特征根据形成雷暴的冲击力可以分为:热雷暴、地形雷暴、锋面雷暴。

1热雷暴由热力对流产生的雷暴称热雷暴夏季:白天,地面受热不均而形成;晚上,热雷暴也可能在高空出现。

冬季:热雷暴可能出现在沿海地区;当冷的潮湿空气移动到暖海面上时形成。

特征:范围小、孤立分散、各个雷暴云间通常有间隙,有明显的日变化;大陆上:多出现在午后至傍晚,入夜后逐渐消散。

海洋湖泊:出现在夜间或黎明,白天减弱和消散。

2地形雷暴暖湿空气在山脉迎风坡被迫抬升形成常很快形成,雷暴云沿山脉走向成行出现而不大移动,且面积较大;云中气流剧烈,降水强度大,有时还会降冰雹;云底高度较低,常能遮住整个山头。

3锋面雷暴冷暖空气相遇形成冷锋雷暴冷空气强烈冲击暖湿不稳定空气而形成,锋面坡度大、移动快、暖空气不稳定、湿度大时,有利于冷锋雷暴的形成。

准静止锋雷暴由暖湿不稳定空气沿锋面上升,或由低层气流辐合上升而形成;范围较广,持续时间长,多产生在后半夜,白天减弱或消散。

暖锋雷暴不如冷锋雷暴强烈,与准静止锋雷暴相似,夜间出现更多些。

三、图解雷暴的分布与危害四、避雷常识雷暴发生时您如果还在户外,要注意下面几点:(1)不宜在山顶、山脊或建筑物顶部停留。

第章龙卷第十章雷暴和龙卷主要内容1. 雷暴分类及形成2. 普通雷暴和强雷暴2普通雷暴和强雷暴3. 雷暴的运动4. 雷电现象5龙卷5. 龙卷1雷暴雷暴:产生于积雨云中、总是伴随闪电和雷鸣的局地风暴。

有时伴有经常伴有强阵风和大雨,有时伴有冰雹和龙卷风等天气现象。

小时)早期特征是生命期短暂(很少超过2小时)。

早期特征是强烈的对流上升气流;降水过程中伴有强下沉气流预示雷暴的消亡。

预示雷暴的消亡在中纬度雷暴高度可发展到10km以上,在热带则发的高有定的流低以带则发展的更高,只有稳定的平流层低层可以限制雷暴继续向上发展。

2101雷暴分类及形成101110.1 雷暴分类及形成10.1.1雷暴的分类 按强度可以分为普通雷暴和强雷暴两类Z 一般常见的伴有闪电、雷鸣、阵风、阵雨等基本(般雷天气特征的雷暴称作“普通雷暴”(一般雷暴、气团雷暴)。

伴有暴雨强风冰雹龙卷等Z 而伴有暴雨、强风、冰雹、龙卷等激烈灾害性天气现象的雷暴则称作是“强雷暴”。

局地对流风暴 普通雷暴和强雷暴统称局地对流风暴,产生的天气称为局地对流天气。

3雷暴的分类按单体雷暴超级单体雷暴动力学结构可以分为单体雷暴、超级单体雷暴、多单体雷暴、线雷暴(飑线)和中尺度对流复合体(MCC)等。

等成熟雷暴中上升气流和下沉气流组成一个对流单体。

只由一个对流单体构成的雷暴系统叫做单体雷暴,分为普通单体雷暴和超级单体雷暴两种。

多单体雷暴、线雷暴、雷暴群和对流复合体由多个雷暴单体组成。

4飑线和中尺度对流复合体飑线由一列雷暴组成,有时沿冷锋,也可在暖空气前数百千米处形成中纬度的锋前飑线雷暴是最大前数百千米处形成。

中纬度的锋前飑线雷暴是最大和最厉害的飑线类型,风暴列可伸展超过1000千米,可在广大范围引起剧烈的天气变化。

可在广大范围引起剧烈的天气变化中尺度对流辐合体是在适当的对流条件下,许多单体雷暴偶然长大并组织成为一个范围广大的对流天体雷暴偶然长大并组织成为个范围广大的对流天气系统,其云顶卷云罩一般近于圆形,范围比单体雷暴大两个量级以上,会带来大范围暴雨和洪水。

雷电分类及防御概述雷电是一种强大的自然现象,它可以对人类和物体造成严重的伤害。

根据统计数据,每年有数千人被雷击,其中一些人会因此失去生命。

因此,了解雷电分类和如何防范雷电是非常重要的。

本文将简要介绍雷电分类和防御措施。

根据雷电产生的位置和环境,雷电可以分为以下几种类型:1. 雷云地闪雷:这种雷电是由云层产生的,常常发生在山区或者高地。

当云层内部电荷不平衡时,会引发闪电,这种雷电会从云层直接击中地面。

2. 云间闪电:这种雷电是由云层之间的电荷不平衡引起的。

通常发生在云团间和云层间之间。

这种雷电对人类和物体的危害比较小。

3. 地面放电:这种雷电通常在雨后的晴天发生。

当地面湿度较高时,会形成一些小型电荷,如果有足够的电荷积累,就会引发雷电。

防御措施下面是一些常用的防御雷电的措施:1. 在闪电前保持警惕。

如果您正在户外活动,可以通过观察天空的形态来预估雷暴的形成。

如果天空开始产生雷暴,最好尽快回到室内。

不要在露天场所避雨,因为这可能加重雷击的危险。

2. 避免与地面接触。

如果您在户外,最好找到一些安全的地方躲避。

不要趴在地上或者接触任何金属,因为这些都可能让您更容易受到雷击。

如果不能找到避雷安全的地方,那么就跳到附近的河流或者湖泊中。

这会让你避开雷电,因为水是一种良好的导体。

3. 保持远离金属物体。

金属物品很容易引起雷电,所以最好不要靠近金属物品。

比如,在游泳池边或者球场上,不要接触金属门或者围栏。

如果您开车,那么最好将车停在室内或者停车场。

4. 保持室内不漏电。

在室内,要确保所有的电线和电器都是安全的。

如果您已经收到了闪电警报,那么您应该在电器和电线中断器上关掉所有的电源。

总之,了解雷电分类和如何正确防范雷电是非常重要的。

这将帮助我们减少雷电造成的损害,保护我们自己和我们所关心的人们。

雷暴的形成,特点以及危害雷暴是一种灾害性天气,强雷暴常伴随大风、大雨或冰雹,它不仅直接影响人类的生活,雷击还可造成伤亡、引起火灾、建筑物倒塌、电子设备还能被感应雷损坏等。

因此天气预报的分析和工业、农业、计算机网络等都离不开准确的雷暴资料。

1雷暴的形成条件由对流旺盛的积雨云引起的,伴有电闪雷鸣的局地风暴,称为雷暴。

雷暴是由强烈的积雨云产生的,形成强烈的积雨云需要三个条件:(1)生厚而明显的不稳定气层。

(2)充沛的水汽。

(3)足够的冲击力。

我国雷暴天气多出现在夏季和秋季,南方多于北方,我国南方偶有冬季出现,山区多于平原。

根据不同的大气条件和地形条件一般将雷暴分为热雷暴锋雷暴和地形雷暴三大类1.1热雷暴主要是由于局地强烈受热,使地面迅速增温,在大尺度天气系统比较弱的情况下,由近地面气层的超绝热层结形成而发展成的热雷暴多发生在炎热季节的午后到傍晚,云的演变一般为淡积云浓积云积雨云1.2锋雷暴主要是冷气团和暖气团相遇,冷空气排挤暖而湿的空气,并把它抬升起来,使那个地方的天气发生急剧地变化锋根据冷暖空气流动的情况分暖锋雷暴和冷锋雷暴且以冷锋雷暴为主,冷锋的冲击力量锋前暖湿空气的状态直接决定冷锋雷暴生成与否如果观测到了系统云钩卷云,一般预示着天气将要变化,可能产生锋面雷暴1.3地形雷暴在山岭地区特别容易产生雷雨当暖空气经过山坡被强迫上升时,在山地迎风的一面空气沿山坡上升,到一定高度变冷而形成雷云;但到了山背风的那一面,空气沿山坡下沉,温度升高,雷雨消散或减弱。

2雷暴来临时气象要素的变化特征2.1气温变化雷暴产生之前,测站一般被暖湿空气所盘踞,所以常会感到闷热;雷暴发生时,积雨云中下沉的冷空气代替了原来的暖湿空气,所以温度骤然降低夏季,一次强的雷暴过程常可使气温下降10以上;随着雷暴远离测站,降水结束,气温又慢慢开始回升。

2.2气压变化雷暴处于发展阶段时,地面气压直下降,因为积雨云中上升气温使高层辐散大于低层辐合,云中水汽凝结释放的潜热使空气增温气柱膨胀;到成熟阶段,由于下降冷空气的出现,气压便突然上升,且在积雨云的正下方达到最大,几乎是和气温的下降同时出现;随着雷暴的远离,气压又开始恢复正常。

雷暴的分类按照雷暴形成时不同的大气条件和地形条件,一般将雷暴分为热雷暴、锋雷暴和地形雷暴三大类。

锋雷暴本身又可分为暖锋雷暴和冷锋雷暴两种。

此外,也有人把冬季发生的雷暴划为一类,称为冬季雷暴。

热雷暴:是在天气温暖时,在几乎是静止的很热和均一的气团内发生的。

雷云是因下层空气受热或上层空气受冷发生强烈的上下对流作用而志的,往往决定于局部的条件,例如地形、温度和湿度等。

在大陆中,夏季常常有这样的雷暴,它出现在闷热、无风和晴朗的夏天的午后。

而下层空气受热的作用在个别的高处和小山上又特别明显,因而这种地方出现的热雷暴也特别多。

这些雷暴伴有强烈的暴雨,发展得很快,下得很急,往往还带有冰雹和无数的闪电,但雷暴的分布极不均匀。

锋雷暴:是在两个大的气团移动时,在界面上,也就是在冷气团和暖气团相遇的锋面上发展起来的。

这时冷空气总在暖空气下面,排挤暖而湿的空气,并把它抬升起来,于是那个地方的天气就急剧地变化。

按照冷暖空气流动的情况,可以把锋分做两类:暖锋雷暴:当暖空气流动到原有冷空气区域时,暖空气沿着冷空气斜坡往上升,在上升过程中产生变冷凝结作用产生的雷暴。

因为暖空气沿着冷空气的斜坡慢慢往上爬,作用并不剧烈,雷暴的强度一般不大。

但这种雷暴分布的范围广,持续时间较长,雨量较多,常以暴雨形式出现,下雨时多半在夜间。

冷锋雷暴:当强冷空气流像楔子一样侵入原来较轻而暖湿的气团时所形成的雷暴是,也叫做寒潮雷。

由于冷空气往往来势很猛烈,它比前一种雷暴来得猛烈,是雷雨中最强烈的一种,常在短时间内成为特大暴雨,因而为害最烈。

地形雷暴:由于地形关系,某些地区特别容易产生雷雨。

例如在山岭地区,当暖空气经过山坡被强迫上升时,在山地迎风的一面空气沿山坡上升,到一定高度变冷而形成雷云;但到了山肪背风的那一面,空气沿山坡下沉,温度升高,雷雨消散或减弱。

特别是在滨海的山岳地带,近海的一面山坡上便常易有雷雨发生,因而这是由于海风潮气特重的缘故。

此外,在我国南部还常出现所谓旱天雷,也叫干雷暴。

雷暴自然现象雷暴(thunderstorms),是热带和温带地区可见的局地性强对流天气。

雷暴发生时可伴随有雷击、闪电、强风和强降水,例如雨或冰雹。

雷暴可发生于春季和夏季,常见的例子是夏季午后,但也可能在冬季随暴风雪发生,被称为雷雪(thundersnow)。

雷暴的持续时间通常不超过2小时,其生命周期包括积云阶段(cumulusstage)、成熟阶段(maturestage)和消散阶段(dissipatingstage)。

成熟的雷暴表现为高度发展的积雨云(cumulonimbuscloud),其对流中心有强烈的上升运动,四周则为下沉运动,可形成下击暴流和飑锋。

按中尺度环流结构,雷暴可分为4类:单体雷暴(singlecellthunderstorms)、多单体雷暴(multi-cellthunderstorms)、飑线(squallline)和超级单体雷暴(supercellthunderstorms);按触发机制,雷暴可分为热雷暴(thermalthunderstorm)、锋雷暴(frontalthunderstorm)和地形雷暴(orographicthunderstorm)。

雷暴带来天气的剧烈变化并可能成为气象灾害。

在特定条件下(例如热带洋面),多个雷暴可聚合发展为中尺度对流系统(MesoscaleConvectiveSystem,MCS)并造成更大范围的影响。

干雷暴可通过云地间放电造成火灾。

对雷暴的记录可以追溯至人类文明的早期。

古中国、古罗马和美洲古文明皆有与雷暴相关的神话。

雷暴常出现在春夏之交或炎热的夏天,大气中的层结处于不稳定时容易产生强烈的对流,云与云、云与地面之间电位差达到一定程度后就要发生放电,有时雷声隆隆、耀眼的闪电划破天空,常伴有大风、阵性降雨或冰雹,雷暴天气总是与发展强盛的积雨云联系在一起。

在天气预报中,人们常常说雷雨大风等强对流天气,就是指伴有强风或冰雹这种雷暴天气。

由于雷暴的发生发展与积雨云联系在一起,从雷暴云的出现到消失,它有很强的局地性和突发性,水平范围只有几公里或十几公里,在时间尺度上也仅有2-3小时,因此,这种中小尺度天气系统在预报上有一定的难度。

雷暴“雷暴”一词指积雨云中所发生的雷电交作的激烈的放电现象,同时也指产生这种现象的天气系统。

雷暴一般伴有阵雨,有时则伴有大风、冰雹、龙卷风等天气现象。

通常把只伴有阵雨的雷暴称为“一般雷暴”,而把伴有暴雨、大风、冰雹、龙卷等严重的灾害性天气现象之一的雷暴叫做“强雷暴”。

1.雷暴的结构及雷暴的天气成因一、雷暴的形成条件雷暴是由强烈发展的积雨云产生的,形成强烈的积雨云需要如下三个条件:(1)深厚而明显的不稳定气层(2)充沛的水汽(3)足够的冲击力雷暴是一种强烈的对流性天气,深厚而明显的不稳定大气层具有大量的不稳定能量,为强烈对流的发展提供了充足的水汽。

充沛的水汽,一般是形成庞大的积雨云体,兴雨降雹的物质基础,另一方面,水汽凝结时释放的潜热也是能量的重要来源。

雷鸣、闪电、及强风所需的能量都是从云中水汽凝结时释放潜热得到的,所以在某种意义上,雷暴是自我发展的:产生的降水越多,被释放到雷暴中的能量也越多。

但大气中不稳定能量和水汽的存在,只具备了发生雷暴的可能性,要使可能变为现实,还需有促使空气上升达到自由对流高度以上的冲击力,这样,不稳定能量才能释放出来,上升气流才能猛烈的发展,形成雷暴云。

大气中的冲击力有:地表受热不均;地形抬升;锋面、气旋、槽线、低涡等天气系统所引起的辐合上升运动等。

产生雷暴的三个条件,在不同情况下有不同侧重。

在潮湿的不稳定气团中,能否形成雷暴主要看有没有足够的冲击力;在山区,抬升作用经常存在,是否有雷暴产生就主要看有没有暖湿不稳定气层。

在夏季,发生雷暴之前常常使人感到十分闷热,就说明大气低层气温高、层结不稳定、水汽含量大,这时,如果有冲击力作用,就可以产生雷暴。

二、一般雷暴的结构和天气雷暴的结构和天气实际上是指雷暴云的结构和天气,雷暴云根据其结构的不同可分为一般雷暴和强烈雷暴。

(一)一般雷暴单体的生命史构成雷暴云的每一个积雨云称为雷暴单体。

雷暴单体是一个对流单元,它是构成雷暴云的基本单位。

雷暴的种类及活动雷暴现象是指由于大气中存在一定电荷分布不均匀所引起的电荷失衡而发生的一系列电现象,通常是在云和地面之间产生的强烈放电。

随着人们对天气现象的研究,越来越多的人对雷暴现象产生了浓厚的兴趣。

本文将介绍雷暴的种类及其活动。

雷暴的种类1.水平雷暴水平雷暴是指在云层之间发生的放电活动。

这种形式的雷暴通常发生在高空,而且它会持续很长时间。

2.地面雷暴地面雷暴是指云与地面之间的放电活动。

这种形式的雷暴通常发生在地面附近,而且它持续时间相对较短。

3.暴跳雷暴暴跳雷暴是指云层之间快速来回阳极和阴极的放电活动。

这种形式的雷暴通常是非常短暂的,但它的电荷和能量非常庞大。

4.气象雷暴气象雷暴是由于冷暖空气交界处发生的放电活动。

这种形式的雷暴通常会发生在夏季或秋季的下午,而且它的气象条件非常特殊。

雷暴的活动1.闪电闪电是一种在大气中产生的极强电流放电现象。

闪电是由于云和地面之间的电荷失衡而形成的,同时,闪电也可能在云层之间发生。

2.雷声雷声是闪电放电后产生的声音。

这种声音通常可以听到,因为它的声波能够在较远的距离传播。

雷声与闪电的距离成正比,因此如果你听到雷声,说明你离雷暴并不遥远。

3.冰雹冰雹是一种由于急剧上升的气流,使云中的小水滴在云中冻结成冰球而形成的降雨。

在雷暴中,冰雹通常是伴随着强风和雨的,对于种植业和农业来说是一种危害。

4.雷暴电位雷暴电位是一种用于测量大气和地面电位的仪器。

它能够测量超过地球表面的电位变化,例如云层和地球之间的电位。

雷暴电位对于了解气象現像以及对大气和地面电位的控制非常重要。

起来,雷暴是一种非常特殊的气象现象,它是由于大气中存在电荷分布不均匀而产生的。

雷暴分为水平雷暴、地面雷暴、暴跳雷暴、气象雷暴等种类。

闪电、雷声、冰雹、雷暴电位都是雷暴的活动。

对于我们来说,了解雷暴的种类及其活动是很重要的,因为它们可能会对我们的生活产生直接或间接的影响。