事故致因理论

- 格式:ppt

- 大小:3.09 MB

- 文档页数:69

事故致因理论事故致因理论是从大量典型事故的本质原因中所分析、提炼出的事故机理和事故模型。

这些机理和模型反映了事故发生的规律性,能够为事故原因的定性、定量分析及事故的预防,提供科学依据。

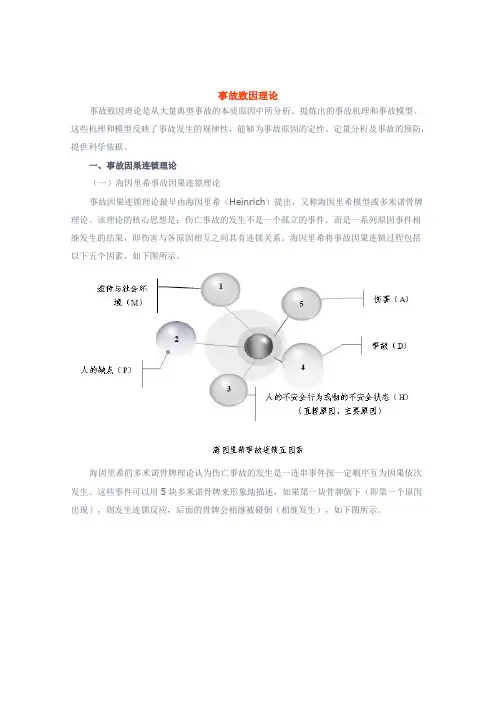

一、事故因果连锁理论(一)海因里希事故因果连锁理论事故因果连锁理论最早由海因里希(Heinrich)提出,又称海因里希模型或多米诺骨牌理论。

该理论的核心思想是:伤亡事故的发生不是一个孤立的事件,而是一系列原因事件相继发生的结果,即伤害与各原因相互之间具有连锁关系。

海因里希将事故因果连锁过程包括以下五个因素,如下图所示。

海因里希的多米诺骨牌理论认为伤亡事故的发生是一连串事件按一定顺序互为因果依次发生。

这些事件可以用5块多米诺骨牌来形象地描述,如果第一块骨牌倒下(即第一个原因出现),则发生连锁反应,后面的骨牌会相继被碰倒(相继发生),如下图所示。

该理论积极的意义在于,如果移去因果连锁中的任一块骨牌,则连锁被破坏,事故过程被中止。

海因里希认为,企业安全工作的中心就是要移去中间的骨牌——防止人的不安全行为或消除物的不安全状态,从而中断事故连锁的进程,避免伤害的发生,如下图所示。

海因里希的理论对事故致因连锁关系的描述过于绝对化、简单化。

事实上,各个骨牌(因素)之间的连锁关系是复杂的、随机的。

前面的牌倒下,后面的牌不一定倒下。

事故并一定造成伤害,不安全行为或不安全状态也并不一定造成事故。

尽管如此,海因里希的理论促进了事故致因理论的发展,成为事故研究科学化的先导,具有重要的历史地位。

(二)现代因果连锁理论1.博德事故因果连锁理论在海因里希的事故因果连锁中,把遗传和社会环境看作事故的根本原因,表现出了它的时代局限性。

尽管遗传因素和人成长的社会环境对人员的行为有一定的影响,却不是影响人员行为的主要因素。

在企业中,若管理者能充分发挥管理控制技能,则可以有效控制人的不安全行为、物的不安全状态。

博德(Frank Brind)在海因里希事故因果连锁理论的基础上,提出了与现代安全观点更加吻合的事故因果连锁理论。

事故致因理论事故致因理论(Accident Causation Theory)是一个在安全管理和风险评估领域被广泛应用的概念。

事故往往不是偶然发生的,而是有其内在的原因和逻辑。

理解事故致因理论可以帮助我们更好地预防和应对潜在的危险情况。

1. 事故的本质事故是人类社会发展过程中难以避免的现象。

事故不仅会给个体和组织带来损失,还可能影响整个社会系统的稳定性和发展。

因此,深入理解事故的本质和致因机制显得尤为重要。

2. 事故的分类事故可以根据其性质和影响程度进行分类。

常见的事故包括机械事故、交通事故、化学事故等。

而事故的分类也有助于我们更有效地进行风险评估和控制。

3. 事故的致因事故的发生往往不是单一因素造成的,而是多种因素共同作用的结果。

常见的事故致因包括人为因素、技术因素、管理因素等。

只有综合考虑这些因素,才能更全面地理解事故的本质。

4. 事故防范措施为了降低事故的发生概率和减少事故带来的损失,我们需要采取一系列的预防措施。

这包括事前的风险评估、事中的应急处置和事后的事故调查与总结。

只有通过全方位的措施,才能有效地避免事故的发生。

5. 事故的管理与监控事故管理是一个涉及社会各个领域的复杂系统工程。

建立健全的事故管理体系和监控机制对于保障人民生命财产安全至关重要。

只有通过持续不断的努力,才能实现事故防范的根本目标。

综上所述,事故致因理论是一个涉及安全管理和风险评估领域的重要概念。

理解事故的致因机制、完善事故管理体系以及采取有效的预防措施,对于提高社会安全水平和保障人们生命财产安全具有重要意义。

希望通过不懈努力,我们能够减少事故的发生,创造一个更加安全和稳定的社会环境。

以上是关于事故致因理论的一些简要介绍,希望能够对您有所帮助。

事故致因理论浅述事故致因理论浅述事故致因理论是研究事故发生原因的学说,是预防事故发生的重要工具。

本文将浅述事故致因理论的主要方面,包括事故因果论、事故频发倾向论、随机故障模型、疲劳故障模型、能量意外释放论、轨迹交叉论、事故多米诺骨牌理论以及综合因素作用论。

1.事故因果论事故因果论认为事故是由一系列因果关系导致的。

这种理论强调对事故原因的深入挖掘,通过找出事故发生的根源,采取针对性措施,消除事故隐患。

在事故因果论中,因果关系通常分为直接原因和间接原因。

直接原因是导致事故发生的直接诱因,如设备故障、操作失误等;间接原因则是引发直接原因的因素,如管理制度缺陷、人员培训不足等。

2.事故频发倾向论事故频发倾向论认为某些个体或组织具有事故频发的倾向性。

该理论强调对事故发生规律的研究,通过对具有事故频发倾向的个体或组织进行重点防范,降低事故发生的概率。

事故频发倾向论在安全管理中具有指导意义,但需要注意避免将个体或组织的特征与事故发生划等号。

3.随机故障模型随机故障模型认为事故是由随机因素导致的,具有不可预测性。

该模型认为事故的发生是不可预测的,因为许多因素如设备老化、环境变化等都可能导致事故发生。

在这种理论下,人们需要加强对事故的监测和预警,以便在事故发生时迅速采取应对措施。

4.疲劳故障模型疲劳故障模型认为事故是由于设备或零部件在长时间使用过程中产生的疲劳损伤导致的。

该模型认为事故的发生具有一定的周期性和规律性,可以通过对设备或零部件进行定期检查和维护来预防。

疲劳故障模型对于机械、电子等领域的事故预防具有指导意义。

5.能量意外释放论能量意外释放论认为事故是由于能量意外释放导致的。

该理论强调对能量的管理和控制,采取措施将能量限制在安全范围内,以避免事故的发生。

能量意外释放论对于能源、化工等领域的事故预防具有指导意义。

6.轨迹交叉论轨迹交叉论认为事故是由于人的不安全行为和物的不安全状态在同一时空相遇导致的。

该理论强调对人和物的安全管理,通过控制两者的时空轨迹,避免它们在同一时空相遇,从而预防事故的发生。

第二节事故致因理论事故致因理论是从大量典型事故的本质原因的分折中所提炼出的事故机理和事故模型。

这些机理和模型反映了事故发生的规律性,能够为事故原因的定性、定量分析,为事故的预测预防,为改进安全管理工作,从理论上提供科学的、完整的依据。

随着科学技术和生产方式的发展,事故发生的本质规律在不断变化,人们对事故原因的认识也在不断深入,因此先后出现了十几种具有代表性的事故致因理论和事故模型。

一、事故致因理论的发展在20世纪50年代以前,资本主义工业化大生产飞速发展,美国福特公司的大规模流水线生产方式得到广泛应用。

这种生产方式利用机械的自动化迫使工人适应机器,包括操作要求和工作节奏,一切以机器为中心,人成为机器的附属和奴隶。

与这种情况相对应,人们往往将生产中的事故原因推到操作者的头上。

1919年,由格林伍德(M.Greenwood)和伍兹(H.Woods)提出了“事故倾向性格”论,后来又由纽伯尔德(Newboid)在1926年以及法默(Farmer)在1939年分别对其进行了补充。

该理论认为,从事同样的工作和在同样的工作环境下,某些人比其他人更易发生事故,这些人是事故倾向者,他们的存在会使生产中的事故增多;如果通过人的性格特点区分出这部分人而不予雇佣,则可以减少工业生产的事故。

这种理论把事故致因归咎于人的天性,至今仍有某些人赞成这一理论,但是后来的许多研究结果并没有证实此理论的正确性。

1936年由美国人海因里希(W.H.Heinrich)所提出的事故因果连锁理论。

海因里希认为,伤害事故的发生是一连串的事件,按一定因果关系依次发生的结果。

他用五块多米诺骨牌来形象地说明这种因果关系,即第一块牌倒下后会引起后面的牌连锁反应而倒下,最后一块牌即为伤害。

因此,该理论也被称为“多米诺骨牌”理论。

多米诺骨牌理论建立了事故致因的事件链这一重要概念,并为后来者研究事故机理提供了一种有价值的方法。

海因里希曾经调查了75000件工伤事故,发现其中有98%是可以预防的。

事故致因理论事故致因理论就是对于形形色色的事故以及人、物环境等要素之间的无穷变化进行研究,从而找到防止事故发生的方法和对策的理论。

根据参考文献我们得知的最重要的两个理论是:1、多米诺骨牌理论多米诺骨牌理论认为,事故是由下述A-E因素按一定顺序发生而造成的。

社会环境和管理上的缺陷A促使人为过失B的发生,又造成了人的不安全行为或物质及机械危险C的发生,C导致意外事件(包括险肇事故)D的发生,并因而产生人身伤害或物质损失E的发生。

这5个因素是彼此联系、相互依存、相互制约的因果关系,5个因素的连锁反应就构成了事故。

把A-E因素看成5张竖立的骨牌,随着时间的推移,这5个因素以一定的因果关系依次发生。

前面的骨牌倒下,则后面的骨牌也随之倒下。

如果是排除了触发危险的因素A,B,C中一个或多个,就会出现避免骨牌D和E倒下的空档,从而防止了事故的发生,不会引起人身伤害或物质损失E的发生。

由此可知,只要使事故发生的连锁系列中断,即清除D前面任一个或多个因素,就可以达到避免事故发生的目的。

实际上,就是要研究如何采用管理手段使事故发生的连锁中断,如特殊岗位持证上岗制度,可以杜绝不具有一定安全技术的人员从事危险工种;安全检查制度可以及早发现隐患等。

2、综合模型理论综合模型理论认为,在分析事故原因、研究事故发生机理时,必须充分了解构成事故的基本要素。

研究的方法是从事故的直接原因入手,找出事故的间接原因,并分清其主次地位。

直接原因是指最接近事故发生的时刻,直接导致事故发生的原因,主要可分为物质技术的(即物的不安全状态)和人为的(即人的不安全的行为)2个方面。

间接原因指管理上的缺陷,它使直接原因得以产生和存在。

管理缺陷与不安全状态的结合,就构成了事故隐患。

当事故隐患形成并偶然被人的不安全行为触发时,就必然发生事故。

通过对大量事故的剖析,可以发现事故发生的一些规律,据此得出了事故发生的综合模型理论。

可见,管理缺陷是事故发生的主要原因之一,这里的“管理”是狭义的管理,仅指对工作过程的管理。

事故致因理论1、事故因果论1)事故因果类型发生事故的原因与结果之间,各项错综复杂,因与果的关系类型分为:(1)集中性:几个原因各自独立共同导致某一事故发生;(2)连锁型:某一原因要素促成下一要素发生,下一要素发生再造成更下一要素发生,因果相继连锁发生的事;(3)复合型:某些因果连锁,又有一系列原因集中、复合组成伤亡事故后果。

2)海因里希多米诺骨牌原理伤亡事故的因果顺序,这顺序五因素为:(1)社会环境和管理;(2)人为过失;(3)不安全行动和不安全状态;(4)意外事件;(5)伤亡(后果)。

多米诺应用骨牌原理,提出伤亡事故的发生是由五因素相互作用的结果。

即:社会环境和管理缺陷促成人为过失,人为过失又造成不安全行动或机械物质危害,不安全行动或机械物质危害促成了意外事件和由此发生的人身伤亡事故。

在意外事件和伤害发生之前,一切工作应以减少或消除环境内机械、物质的危害和人的不安全行为为原则。

安全管理的工作中心是人的不安全行为,消除机械或物质的危害,这就必须加强探测技术和控制技术的研究。

2、管理失误论管理失误论强调管理失误是构成事故的主要原因。

事故的直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态,但是,造成这一原因却常常是管理上的缺陷。

后者虽然是间接原因,却是发生事故的本质原因。

“隐患”来自物的不安全状态即危险源,而且和管理上的缺陷或管理人失误共同耦合才能形成;如果管理得当,及时控制,变不安全状态为安全状态,则不会形成隐患。

客观上一旦出现隐患,主观上人又有不安全行为,就会显现为伤亡事故。

3、扰动起源论(P理论)一个事件的发生势必由有关的人或物所造成的。

将有关的人或物统称之为“行为者”,其举止活动则称“行为”。

任何事故当它处于萌芽状态时就有某种扰动(活动);称之为起源事件。

事故形成过程是一组自觉或不自觉的,指向某种预期的或不测结果的相继出现的事件链。

这种进程包括着外界条件及其变化的影响。

相继事件过程是在一种自动调节的动态平衡中进行的。