事故致因理论的由来和发展

- 格式:ppt

- 大小:5.95 MB

- 文档页数:10

第一节事故致因理论的由来和发展20世纪初,世界工业生产已经初具规模,蒸汽动力和电动机械取代了作坊中的手工器具。

由于当时的机器都没有安全防护装置,对工人不进行培训,日工作时间长达13 h,伤亡事故频繁发生。

1909年美国工业死亡事故高达3万起,百万工时死亡率有的工厂竟多达150~200人。

美国宾夕法尼亚钢铁公司,1901~1904.年2200名职工中竟有l600人在事故中受到伤害。

面对工人生命受到严重威胁,企业主态度消极,第一个单因素理论“事故频发倾向论”应运而生,即认为工人性格特征是事故频繁发生的惟一因素。

这集中地反映了企业主的错误观念。

1919年格林伍德(Greenwood)和1926年纽博尔德(M.Newbold)认为,事故在人群中并非随机地分布,某些人比其他人更易发生事故。

因此,就用某种方法将有事故倾向的工人与其他人区别开来,并依此作为解雇工人的依据。

这种理论的缺点是过分夸大了人的性格特点在事故中的作用。

1936年海因里希(Heinrich)提出了应用多米诺骨牌原理研究工人受伤害导致事故的5个顺序过程,即“伤亡事故顺序五因素”。

1939年,法默(FanTler)和钱伯(Chamber)提出,一个有事故倾向的人具有较高的事故率,而与工作任务、生活环境和经历等无关,意为一切事故责任均归咎于个人性格。

1951年,阿布斯和克利克的研究指出,个别人的事故率具有明显的不稳定性,对具有事故倾向的个性类型的量度界限难于测定。

广泛的批评使这一单因素(具有事故倾向的素质论)理论被排出事故致因理论的地位。

1971年邵合赛克尔主张这一观点仅供工种考选参考,他着意于多发事故,丝毫无意涉及人的个性参数。

第二个单因素理论被称为心理动力理论,它来源于佛儒德(Fulyd)的个性动力理论,认为工人受刺激是导致工人受伤害事故的原因。

这种理论也是荒谬的,它也无法证实某个特定的动机会引起某个特定的事故。

这里所以提示一下这个观点,是因为它与事故倾向论者相反,不认为个别人的品德缺陷是固有的和稳定的,认为无意识的动机是可以改变的。

关于事故致因理论的概述一、事故致因理论简介事故致因理论是从大量典型事故的本质原因的分析中所提炼出的事故机理和事故模型,利用它可以找出事故发生的原因,以及分析出事故可能造成的后果,为们认清安全事故产生的本质根源和指导事故调查提供了理论依据。

伴随着人类科学的进步和生产力的提高,事故产生的本质规律也在不断的呈现变化。

从20世纪初至今,事故致因理论的发展经历了3个阶段,即早期的事故致因理论(单因素理论)阶段,二战时期的事故致因理论(双因素理论)阶段和20世纪60年代以后的事故致因理论(三因素理论)阶段。

在第一个阶段中,理论的主要观点是事故的发生并不一定是随机的,有事故倾向性的工人更容易导致事故的发生。

到了此双因素理论阶段,主要观点认为人与其工作环境密切相连,事故的发生是人与环境共同作用的结果。

再到三因素理论阶段,事故致因理论逐渐完善,并且越来越来的研究者都认为事故的发生是人、物和环境3者综合导致的结果,并且诞生出以瑟利提出的人类工程方法等为代表的一系列事故致因模型。

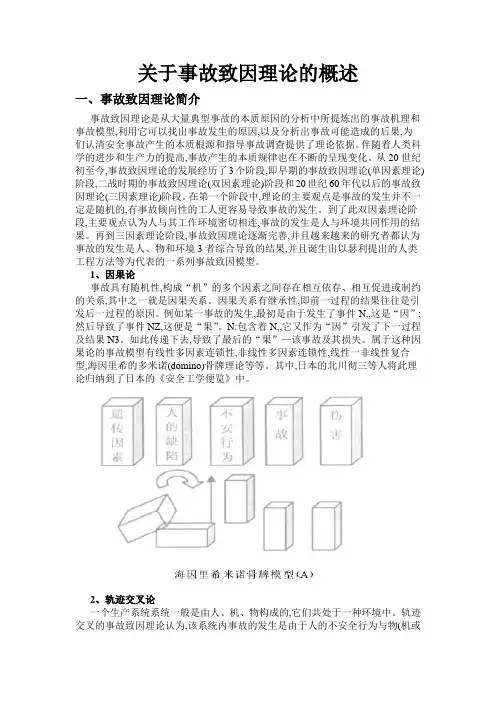

1、因果论事故具有随机性,构成“机”的多个因素之间存在相互依存、相互促进或制约的关系,其中之一就是因果关系。

因果关系有继承性,即前一过程的结果往往是引发后一过程的原因。

例如某一事故的发生,最初是由于发生了事件N,,这是“因”;然后导致了事件NZ,这便是“果”。

N:包含着N,,它又作为“因”引发了下一过程及结果N3。

如此传递下去,导致了最后的“果”—该事故及其损失。

属于这种因果论的事故模型有线性多因素连锁性,非线性多因素连锁性,线性一非线性复合型,海因里希的多米诺(domino)骨牌理论等等。

其中,日本的北川彻三等人将此理论归纳到了日本的《安全工学便览》中。

2、轨迹交叉论一个生产系统系统一般是由人、机、物构成的,它们共处于一种环境中。

轨迹交叉的事故致因理论认为,该系统内事故的发生是由于人的不安全行为与物(机或环境)的不安全状态在同一时空相遇(或逆流能量轨迹交叉)所造成的,有时环境也是造成人的不安全行为与物(机的)不安全状态及它们相遇的条件。

事故致因理论第一节事故致因理论的发展事故致因理论是研究事故发生原因的理论,从而由此找到防止事故发生的方法和对策。

在科学技术落后的古代,人们往往把事故的发生看作是人类无法违抗的“天意”,或是“命中注定”,而祈求神灵保佑。

随着社会的进步,人们在与各种伤害事故的斗争实践中不断积累经验,探索伤亡事故发生及预防规律,相继提出了许多阐明事故为什么发生,事故是怎样发生的,以及如何防止事故发生的理论。

这些理论被称做事故致因理论,或事故发生及预防理论。

他们是指导安全工作的基本理论。

事故致因理论是一定生产力发展水平的产物。

在生产力发展的不同阶段,生产过程中存在的安全问题不同,特别是随着生产形式的变化,人们在生产过程中所处的地位的变化以及人们安全观念的变化,使新的事故致因理论相继出现。

一、早期安全理论本世纪初,资本主义世界企业生产已经初具规模,蒸汽动力、电力驱动的机械显示出了无比巨大的威力,它们坚固、持久,成为企业的中心.相比之下,工人是机械的附属品、奴隶。

1919年英国的格林伍德和伍兹,对许多伤亡事故数据中的事故发生次数按不同的分布进行了统计检验。

结果发现、职员中的某些人较其它人更容易发生事故。

从这种现象出发,1939年法默等人提出了事故频发倾向的概念。

据这种观点,少数人具有事故频发倾向,是事故频发倾向者,他们的存在是企业事故发生的原因。

如果企业中减少了事故频发倾向者,就可以减少事故。

因此,人员选择就成了预防事故的重要措施。

通过严格的生理、心理检验,从众多的求职人员中选择身体、智力、性格特征及动作特征等方面优秀的人才就业,而把企业中的所谓事故频发倾向者解雇。

几乎同一时期,1931年美国的海因里希在《企业事故预防》一书中,阐述了根据当时的安全实践总结出来的安全理论。

该理论包括的主要内容有:l)生产过程中人员伤亡的发生,往往是处于一系列因果连锁之末端的事故的结果;而事故常常起因于人的不安全行为或(和)机械、物质(统称物)的不安全状态。

事故致因理论简析事故致因理论是从大量典型事故的本质原因的分折中所提炼出的事故机理和事故模型。

这些机理和模型反映了事故发生的规律性,能够为事故原因的定性、定量分析,为事故的预测预防,为改进安全管理工作,从理论上提供科学的、完整的依据。

随着科学技术和生产方式的发展,事故发生的本质规律在不断变化,人们对事故原因的认识也在不断深入,因此先后出现了十几种具有代表性的事故致因理论和事故模型。

一、事故致因理论的由来和发展在20世纪50年代以前,资本主义工业化大生产飞速发展,美国福特公司的大规模流水线生产方式得到广泛应用。

这种生产方式利用机械的自动化迫使工人适应机器,包括操作要求和工作节奏,一切以机器为中心,人成为机器的附属和奴隶。

与这种情况相对应,人们往往将生产中的事故原因推到操作者的头上。

1919年,由格林伍德(M.Greenwood)和伍兹(H.Woods)提出了“事故倾向性格”论,后来又由纽伯尔德(Newboid)在1926年以及法默(Farmer)在1939年分别对其进行了补充。

该理论认为,从事同样的工作和在同样的工作环境下,某些人比其他人更易发生事故,这些人是事故倾向者,他们的存在会使生产中的事故增多;如果通过人的性格特点区分出这部分人而不予雇佣,则可以减少工业生产的事故。

这种理论把事故致因归咎于人的天性,至今仍有某些人赞成这一理论,但是后来的许多研究结果并没有证实此理论的正确性。

1936年由美国人海因里希(W.H.Heinrich)所提出的事故因果连锁理论。

海因里希认为,伤害事故的发生是一连串的事件,按一定因果关系依次发生的结果。

他用五块多米诺骨牌来形象地说明这种因果关系,即第一块牌倒下后会引起后面的牌连锁反应而倒下,最后一块牌即为伤害。

因此,该理论也被称为“多米诺骨牌”理论。

多米诺骨牌理论建立了事故致因的事件链这一重要概念,并为后来者研究事故机理提供了一种有价值的方法。

海因里希曾经调查了75 000件工伤事故,发现其中有98%是可以预防的。

事故的致因理论事故致因理论是一定生产力发展水平的产物。

在生产力发展的不同阶段,生产过程中存在的安全问题不同,特别是随着生产形式的变化,人在工业生产过程中所处地位的变化,引起人们安全观念的变化,促使新的事故致因理论相继出现。

概括地讲,事故致因理论的发展经历了3个阶段,即以事故频发倾向论和海因里希因果连续论为代表的早期事故致因理论,以能量意外释放论为主要代表的二次世界大战后的事故致因理论,现代的系统安全理论。

(一)事故频发倾向论1.事故频发倾向事故频发倾向(Accident Proneness)是指个别人容易发生事故的、稳定的、个人的内在倾向。

1919年英国的格林伍德(M.Greenwood)和伍兹(H.H.Woods)对许多工厂里事故发生次数资料按如下3种统计分布进行了统计检验:泊松分布(Poisson Distribution)、偏倚分布(Biased Distribution)和非均等分布(Disuibution of Unequal Liabiliy)。

通过统计分析,结果发现,工厂中存在着事故频发倾向者。

1939年,法默(Farmer)和查姆勃(Chamber)明确提出了事故频发倾向的概念,认为事故频发倾向者的存在是工业事故发生的主要原因。

2.事故遭遇倾向事故遭遇倾向(Accident Liability)是指某些人员在某些生产作业条件下容易发生事故的倾向。

许多研究结果表明,事故的发生不仅与个人因素有关,而且与生产条件,工人的年龄、工作经验、熟练程度有关。

明兹(A.Mintz)和布卢姆(M.L.B)建议用事故遭遇倾向取代事故频发倾向的概念。

3.关于事故频发倾向理论自格林伍德的研究起,迄今有无数的研究者对事故频发倾向理论的科学性问题进行了专门的研究探讨,关于事故频发倾向者存在与否的问题一直有争议。

实际上,事故遭遇倾向就是事故频发倾向理论的修正。

近年来许多研究结果认为,“事故频发倾向者”并不存在。

事故致因理论的由来和发展赫伯特·西蒙在20世纪50年代提出了“有限理性”概念,认为人类的决策能力是有限的。

这一思想对事故致因理论的发展产生了深远的影响。

他的观点指出,由于人类的认知能力和信息处理能力的局限,人们在面对复杂情况时往往会做出错误的决策,从而导致事故的发生。

詹姆斯·理查德森在20世纪70年代提出了著名的人类失误模型(Human Error Model),并且构建了经典的“瑞士起搏器事故”案例,这一模型成为了事故分析领域的里程碑之一。

理查德森的研究揭示了许多事故是由人为因素引起的,他提出了“积累效应”及“积累效应链”相关理论,说明了许多看似无关的事件在通过复杂的交互作用后导致重大事故的发生。

埃里克·霍珀是瑞典皇家工程科学院院士和比利时鲁汶大学研究中心的研究主管。

他是现代事故研究领域的领军人物之一,提出的“规则破坏模式”、“安全控制系统失效模式”等理论在现代事故发生机理和防范中扮演着重要角色。

霍珀的研究强调了系统性、复杂性和非线性对事故造成的影响,为事故和灾难的防范提供了新的思路和方法。

事故致因理论的不断发展和完善,拓展了事故调查和防范的视野。

它提醒我们,事故不是偶然事件,而是由多种因素相互作用导致的结果。

通过深入分析事故背后的原因和因素,可以帮助我们更好地认识和理解事故的本质,从而采取有效的措施,防止事故的再次发生。

由于现代社会和工业技术的发展,各行各业都在不断面临着各种类型的事故风险。

为了更好地预防和管理这些风险,事故致因理论也在不断完善和发展。

除了以上提到的赫伯特·西蒙、詹姆斯·理查德森和埃里克·霍珀,还有其他许多学者做出了重要贡献。

例如,达夫·希尔顿(Dav H. Hickson)等人将组织文化视角引入事故研究,提出了组织学习与风险管理等理论。

同时,人因工程学家不断加强在利用人类特性以提高安全性等方面的工作。

在事故致因理论的发展过程中,人们逐渐认识到,事故不是由单一的原因导致的,而是由多种互相关联的因素共同作用下产生的结果。