电容器和电介质电介质的极化

- 格式:ppt

- 大小:780.00 KB

- 文档页数:9

电介质均匀极化电介质是一种能够在电场作用下发生极化的物质。

当一个电介质置于外电场中时,其分子或原子会发生重新排列,使得电介质内部产生一个与外电场相反的极化电场。

这种现象就是电介质的均匀极化。

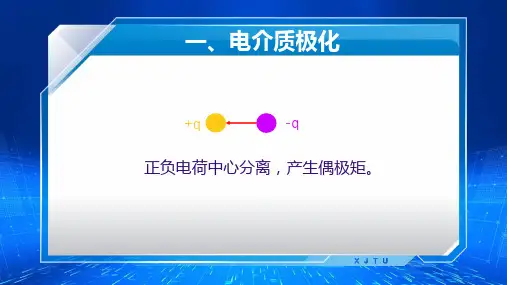

电介质的极化是由于电场对电介质内部正负电荷的分离作用。

在外电场作用下,正电荷向电场方向运动,负电荷则向相反方向运动,产生了一个极化电场。

这个极化电场与外电场的叠加,形成了电介质内部的总电场。

电介质的极化可以通过两种方式实现:取向极化和变形极化。

取向极化是指电介质分子或原子在外电场作用下,由于受到电场力的作用,发生取向排列,使得正负电荷分离。

这种极化主要发生在极性分子中,如水、酒精等。

变形极化是指电介质由于外电场作用下,发生形状变化,从而使得正负电荷分离。

这种极化主要发生在非极性分子中,如氧气、氮气等。

电介质的极化程度可以用极化强度来衡量。

极化强度是指单位体积内极化电荷的总和,它与电场强度之间存在一定的关系。

极化强度的大小决定了电介质的极化程度,即电介质内部产生的极化电场的大小。

电介质的极化对电场的传播和电磁波的传输有重要影响。

在电介质中,极化电场会削弱外电场的作用,使得电场在电介质中的传播速度变慢。

同时,电介质的极化还会改变电磁波的传输特性,如折射、反射、吸收等。

电介质的均匀极化还可以用来制造电容器。

电容器是一种能够存储电荷的装置,它由两个导体板和介质组成。

当电介质置于两个导体板之间时,介质发生均匀极化,形成了一个极化电场。

这个极化电场与导体板上的电荷相互作用,使得电荷能够在电介质和导体板之间来回移动,从而实现了电荷的存储。

电介质的均匀极化还具有其他一些应用。

例如,在电子设备中,电介质的极化可以用来制造电子器件,如电容器、电感器等。

在光学领域,电介质的极化可以用来制造偏振器、光学器件等。

在材料科学中,电介质的极化可以用来改变材料的性质,如增加材料的介电常数、改变材料的导电性等。

电介质的均匀极化是电介质在外电场作用下产生的一种重要现象。

电介质材料极化现象及其在电子器件中的应用价值引言:电介质材料作为一种特殊的材料,在电子器件中起着至关重要的作用。

电介质材料的极化现象是其在电场作用下发生的一种重要物理现象,其应用价值在电子器件中被广泛探索和应用。

本文将围绕电介质材料的极化现象以及其应用价值展开讨论。

1. 电介质材料的极化现象1.1 极化的定义与分类极化是指物质内部正负电荷发生偏移,形成电偶极子(或者离子极化)或者电子云偏移(或者电子极化)的过程。

根据电介质材料的性质,可以将极化分为电子极化、离子极化以及电子和离子共同极化。

1.2 电子极化电子极化是指在外加电场作用下,电介质材料中的电子云发生偏移,形成正负等效电荷的过程。

这种极化通常发生在非金属材料中,例如氧化物、硅酸盐等。

电子极化对材料的介电性质和能带结构都有重要影响。

1.3 离子极化离子极化是指在外加电场作用下,电介质中的离子发生偏移,形成正电荷和负电荷等效电荷的过程。

这种极化通常发生在有机材料、极性分子等中,如聚氟乙烯和氟化氢等。

离子极化对电介质材料的介电常数、热稳定性和降低介电损耗等方面都有显著影响。

2. 电介质材料在电子器件中的应用价值2.1 电容器电介质材料在电容器中起到储存电荷和分离电荷的重要作用。

通过使用不同的电介质材料,可以获得不同的电容特性和性能。

例如,电解电容器使用电解液作为电介质材料,具有大电容量、高电压等特点。

而陶瓷电容器使用陶瓷材料作为电介质,具有高介电常数和稳定性等优点。

2.2 薄膜电介质薄膜电介质在电子器件中具有广泛应用,如电子器件中的绝缘层、介质层等。

通过选择合适的薄膜电介质材料,可以实现电子器件的电隔离、电容效应、电绝缘等功能。

例如,聚合物薄膜电介质在有机场效应晶体管(OFET)中被广泛应用,其低制造成本、高可塑性和界面适应性使它成为一种有潜力的电介质材料。

2.3 压电效应电介质材料中的压电效应是其在电场作用下产生机械位移的现象。

这种效应被广泛应用在声波器件(如压电换能器和声表面波器件)、传感器和执行器等方面。

电介质与电容器能量电容器作为储存电能的重要器件,在电子电路和电力系统中扮演着至关重要的角色。

而电介质作为电容器中的关键组成部分,则决定了电容器的电性能和能量储存能力。

本文将探讨电介质与电容器之间的能量关系,并分析其对电容器性能的影响。

一、电介质的基本概念与电性能电介质,也称为绝缘体,是一种能够阻碍电荷流动的物质。

在电场作用下,电介质会发生极化现象,即在电介质中会产生正负电荷分离的现象,并形成电偶极矩。

电介质的电性能取决于其导电性的强弱以及电介质分子的极化程度。

不同种类的电介质具有不同的极化特性。

常见的电介质包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯等有机电介质,以及氧化铝陶瓷、二氧化硅等无机电介质。

对于有机电介质来说,其导电性相对较高,而无机电介质则具有较好的绝缘性能。

二、电容器的构成与工作原理电容器由两个导体板(分别作为正极和负极)之间的电介质组成。

当电容器处于充电状态时,电荷会在两个导体板之间积累,形成电位差。

这时,电介质的极化现象就会发生,并在电介质中储存电能。

电容器的电容量取决于三个基本参数:导体板面积(A)、导体板间距(d)以及电介质的相对介电常数(εr)。

根据电容器的公式可知,电容量(C)与这三个参数成正比。

C = εr * ε0 * A / d其中,ε0是真空中的介电常数,为常数。

由此可见,电介质的相对介电常数对电容量的影响非常重要。

三、电介质对电容器能量的影响1. 增加电容量:电介质的相对介电常数εr越大,意味着电容器的电容量会增加。

较高的电容量意味着电容器可以存储更多的电荷,并具有更高的能量储存能力。

2. 提高击穿电压:电介质的绝缘性能决定了电容器的击穿电压。

当电介质的绝缘性能较好时,电容器可以承受更高的电压,从而提高了其能量储存能力。

3. 减少能量损耗:部分电介质具有较高的介电损耗,即在电场作用下会有能量转化为热能而损耗掉。

因此,选择低介电损耗的电介质可以减少能量损耗,提高电容器的效率。

电容器与电介质极化当谈论关于电容器时,我们经常会提到电介质极化。

电容器是一种能够储存电能的装置,而电介质是电容器中起到绝缘和增加电容量作用的材料。

电介质极化的过程是电容器正常工作的基础,这个过程是怎样实现的呢?本文将从介质的分子结构、电场的作用以及常见的电介质材料等方面来深入探讨。

首先,我们来了解一下电介质的基本结构。

电介质通常是由许多分子组成的,在没有外界电场的情况下,这些分子呈现出松散排列。

然而,当电场通过电介质时,电荷会受到电场的作用而发生重新排列。

这就是电介质极化的过程。

电场是电介质极化的关键因素。

当外界电场作用于电介质时,电场会将电介质内的正负电荷分离开来,使其在介质内部形成偶极子。

这些偶极子可以沿着电场方向排列,从而引起电介质的极化。

当外部电场消失时,电介质的分子会重新松弛回初始状态,从而结束极化过程。

电介质的极化过程可以分为两种类型:定常极化和非定常极化。

定常极化是指当外界电场作用恒定时,电介质分子能够即时地重新排列。

非定常极化则是指当外界电场变化时,电介质分子无法迅速跟随电场变化而重新排列。

不同类型的极化会导致电容器的电响应也不相同。

接下来,让我们来了解一些常见的电介质材料。

电介质材料可以根据其分子结构和性质的不同进行分类。

最常见的电介质材料包括聚合物、陶瓷和氧化物。

聚合物电介质通常具有良好的绝缘性和耐压性能,由于其分子结构中大量的碳-碳键和碳-氢键,聚合物能够在电场作用下形成大量的极化偶极子。

聚合物电介质在电容器制造和电子设备中广泛应用。

陶瓷电介质具有高介电常数和良好的耐压性能,通常由氧化物和非氧化物组成。

陶瓷电介质的极化过程主要是原子或离子极化,它们在电场中会发生电荷分离并形成极化偶极子。

陶瓷电介质广泛应用于高压电力传输和储能系统中。

氧化物电介质具有较高的介电常数和较低的损耗,例如氧化铝和二氧化锆等。

它们的分子结构中含有金属和氧化物离子,这些离子在电场作用下会发生极化。

氧化物电介质广泛用于电子元件和高频电路中。

电介质的极化知识点电介质是一种具有不良导电性质的物质,能够在电场中极化,并且在极化过程中,电介质内部的正、负电荷分离形成极化电荷。

电介质的极化现象在电子学、物理学、化学等领域中具有重要的应用和理论意义。

本文将针对电介质的极化进行详细阐述,包括极化的概念、分类、极化机制等重要知识点。

一、极化的概念极化是指电介质在外加电场的作用下,内部发生的一种现象,即电介质内部的正、负电荷分离形成极化电荷。

当电介质处于无电场状态时,其内部的正负电荷呈均匀分布;而当外加电场存在时,正负电荷会发生位移,并在电介质两端形成极化电荷。

二、电介质的极化分类根据电介质极化的性质和机制,可以将电介质的极化分为以下几种类型:1. 电子极化电子极化是指电子在电场作用下发生位移,从而使得电介质发生偶极矩的现象。

在电子极化过程中,电子云相对于离子核的位移引起了正、负电荷的分离。

2. 离子极化离子极化是指电介质中的正、负离子在电场中发生位移,从而产生极化现象。

离子极化通常发生在电解质溶液中,当外加电场作用于电解质溶液时,正、负离子会向相反的方向运动,形成极化电荷。

3. 偶极子极化偶极子极化是指由于电介质内部存在着极性分子,这些极性分子在外加电场作用下,会使得电介质发生极化现象。

在偶极子极化过程中,极性分子的正负电荷偏移,从而形成极化电荷。

4. 空间电荷极化空间电荷极化是指电介质内部的自由电荷在电场作用下发生位移,从而形成极化电荷。

空间电荷极化通常发生在导体中,由于导体内部的自由电子可以自由运动,受到外加电场的作用,自由电荷会在导体表面积聚形成极化电荷。

三、电介质的极化机制电介质的极化机制决定了它在电场中的极化特性。

根据电介质的性质和结构,极化机制可以分为以下几种:1. 电子极化机制电子极化主要发生在电子绝缘体中,在外加电场的作用下,电子云发生位移,并与离子核产生相对位移,从而使电介质发生极化。

2. 离子极化机制离子极化机制主要发生在电解质溶液中。

电介质材料极化现象及其在电子器件中的应用价值1. 引言电介质材料极化现象是电子器件中的一个重要现象,它在电子设备的构造与性能提高中起到了关键作用。

本文将专注于介绍电介质材料极化现象的基本原理及其在电子器件中的应用价值。

2. 电介质材料极化现象的基本原理电介质材料极化是指在外电场作用下,材料内部电荷的重新分布和排列现象。

它可以通过多种机制实现,如电子极化、离子极化、电质极化和空间电荷极化等。

电子极化是指导体中电子在外电场作用下重新分布,形成正、负电荷分离,产生电偶极矩。

离子极化是指晶体或分子中正、负离子在外电场作用下反向移动,形成正、负电荷分离,产生电偶极矩。

电质极化是指材料中的电流通过离子传导引起的电荷重新分布,形成偶极矩。

空间电荷极化是指极性电荷在空间中聚集,形成电偶极矩。

3. 电介质材料极化现象的应用3.1 电容器电介质材料的极化现象被广泛应用于电容器中。

电容器是一种用于储存电荷的设备,由两个导体板之间夹着电介质构成。

电介质材料的极化现象使得电容器能够在外电场作用下储存电荷,提供了丰富的应用场景,如滤波器、延时器和功率电子设备等。

3.2 介电储能器电介质材料可以通过极化现象储存巨大的电能,在能量密度和储能能力方面优于传统的电池。

介电储能器可用于电动汽车、太阳能储能等领域,在新能源技术的发展中具有重要的应用价值。

3.3 电子器件的微尺度结构和柔性材料电介质材料的极化现象在微尺度结构和柔性电子器件中具有重要的应用价值。

如压电器件和微电子学器件等。

压电材料的极化现象使得它们能够在外力作用下发生变形,并通过与电荷耦合产生电信号。

这种特性被广泛应用于传感器、振动发生器和计时器等器件中。

同时,电介质材料的柔性和可塑性使得它们能够适应曲面和复杂结构,为柔性电子器件的制备提供了有力支持。

4. 电介质材料极化现象的挑战与发展方向尽管电介质材料极化现象在电子器件中取得了巨大的成功,但仍然面临一些挑战。

例如,一些电介质材料的极化效果受到温度、湿度和材料疲劳等因素的限制。

电容器与电介质教案认识电容器的存储能量与介质极化在电学中,电容器是一种用于储存电能的电器元件,它能够通过电场的作用来储存电荷,并且具有一定的容量。

在电路中,电容器可以起到储存电能、稳压和滤波等重要作用。

为了更好地理解电容器的原理和应用,本文将介绍电容器的基本概念、存储能量以及与电介质的关系。

一、电容器的基本概念电容器是由两个导体板之间存在一层绝缘介质而构成的。

两个导体板通常采用金属材料制造,而绝缘介质主要用于隔离两个导体板,防止电流通过。

电容器的常见结构有平行板电容器、球形电容器和圆柱形电容器等。

在电容器中,两个导体板分别带有相等大小但电荷性质相反的电荷。

当导体板之间没有连接电路时,两个导体板之间会形成电场,即电势差。

两个导体板上的电荷与电场之间存在着直接的比例关系,即电容量。

用C表示电容量,单位是法拉(F)。

电容量与导体板之间的距离成反比,与导体板面积成正比。

一般来说,导体板之间距离越小、面积越大,电容量就越大。

由此可见,电容器的电容量是由几何形状以及介质性质共同决定的。

二、电容器的存储能量电容器作为一种储存电能的元件,它能够将电荷以电场的形式储存起来。

当电容器通过外部电源充电时,电荷被积累在导体板上,电位差也随之增大。

当电容器充满电荷后,通过断开与电源的连接,电容器在不接通电路的情况下,仍能够保持电荷和电场。

电容器中储存的能量与两个导体板上的电荷量和电场之间的关系密切相关。

对于一个带电量为Q的电容器,它的电势差为V,则电容器中的储存能量可以用以下公式表示:W = (1/2)QV其中,W表示电容器中储存的能量,单位是焦耳(J)。

这个公式表明,电容器的能量与电荷量和电势差的乘积成正比。

由此可见,当电容器的电容量越大、电势差越高时,它所储存的能量就越多。

而且,通过调节电容器上的电荷量和电势差,可以实现对电容器中能量的控制和释放。

三、电容器与电介质的关系在电容器中,绝缘介质的作用是隔离两个导体板,并阻止电流的流动。

电介质极化率的实验测量与计算电介质的极化率是描述电介质极化能力的物理量,衡量了电介质在外电场作用下的极化程度。

实验测量和计算电介质的极化率是电介质物性研究中的重要内容。

本文将介绍电介质极化率的实验测量方法和计算公式,并以介电常数为例进行详细说明。

一、实验测量方法1.平行板电容器法:平行板电容器内放置有所要研究的电介质样品,当电容器两板间加上电压V时,电介质会极化并产生极化电荷。

通过测量电容器的电容值C0和加入电介质后的电容值C,可以计算出电介质的相对电容率εr。

结合电容值测量所加电压V,可以计算出电介质的极化率P。

2.交流桥法:利用交流电桥对电容器进行测量,首先将电容器放入已经调零的交流电桥中,调整电桥平衡后,测量平衡条件下交流桥的灵敏度,根据等效电路理论以及测量值的变化,可以得到电容值和电介质的极化率。

3.总电池法:在一个封闭系统中,使用总电池法测量电容值和电介质的极化率。

首先,在系统中通入一个稳定的直流电压,使电介质发生极化,然后测量电容值和电场强度,根据电场强度和极化电荷的关系可以计算出电介质的极化率。

二、计算公式对于均匀电介质,可以使用以下公式计算电介质的极化率。

1.电介质中的极化强度P和电场强度E的关系:P=ε0×εr×E其中,P为电介质的极化强度,ε0为真空中的介电常数(约为8.854×10^-12F/m),εr为电介质的相对电容率,E为外电场的电场强度。

2.极化率和相对电容率的关系:εr=1+χ其中,χ为电介质的极化率。

3.极化率和介电常数的关系:εr=1+χ=1+P/(ε0×E)其中,εr为电介质的相对电容率,χ为电介质的极化率,P为电介质的极化强度,E为外电场的电场强度。

三、以介电常数为例的实验测量和计算考虑使用平行板电容器法对电介质的相对电容率和极化率进行测量。

实验步骤如下:1.准备实验装置:准备一个平行板电容器,采用两块平行金属板作为电容器的极板,中间放置电介质样品。

电介质中的电极化现象电介质是电导率较低的物质,大多数是非金属的固体或液体。

电介质的一个重要特征是它们可以被电场极化,即在电介质中产生电荷分离,形成电偶极矩。

这种现象被称为电极化,它对于电介质的性质和应用有着重要影响。

一、电极化的机制电极化的机制有多种,其中最常见的是离子导电和电子极化。

离子导电是指当电介质中存在可离子化物质(如溶解的盐或酸)时,电场会引起离子的移动,从而导致电介质中的离子分布不均。

正离子向电场的负极移动,负离子向正极移动,产生电偶极矩。

这种电极化机制常见于液体中,比如盐水溶液。

电子极化是指电场导致电介质中原子或分子的电子云偏离其平衡位置,形成永久或瞬时的电偶极矩。

这种电极化机制广泛存在于固体和液体电介质中。

二、极化与介电常数介电常数是衡量电介质相对于真空的电容性能的物理常数。

它描述了电场在电介质中传播的速度,也反映了电介质的极化程度。

电极化会使电介质内部的电场减弱,增加电场强度下的电介质电容。

这是因为极化过程会生成相反方向的电荷分布,产生与外加电场相抵消的电场。

因此,电介质的介电常数大于1。

通过极化现象,电介质能够存储电荷和能量。

在某些应用中,为了提高电容器的电容性能,可以将电介质用作电容器的介质。

通过选择具有较高极化程度的电介质,可以获得更大的电容。

三、应用电介质的电极化现象在现代科技中有着广泛的应用。

下面几个领域是电极化现象常见的应用示例。

1. 电解质电池电解质电池是利用电介质中的离子导电机制来实现能量转化的装置。

典型的电解质电池包括铅酸电池和锂离子电池。

在这些电池中,电解质的极化现象是电池充放电过程的基础。

2. 电介质储能器电介质储能器是一种储存电能的设备,它利用电介质的极化来存储电荷。

储能器可以用于平衡或峰值削平电网上的能量需求,以及为移动设备和电动汽车等提供电源。

3. 电介质电压传感器电介质电压传感器是一种测量高电压或强电场的设备。

它利用电介质中的电极化现象来检测电势差并转换为信号输出。

电介质和电容器的基本原理电介质和电容器是电路中常见的元件,在电子设备和电力系统中起到重要的作用。

了解电介质和电容器的基本原理可以帮助我们更好地理解其在电路中的应用以及优化电路的设计。

一、电介质的基本原理电介质是指那些可以在电场中存储电荷的材料。

它们通常被广泛应用于电容器中。

电介质的存在可以增加电容器的电容量,并改变电容器的电性能。

1. 构成电介质的材料电介质可以是各种材料,包括固体、液体和气体。

常见的电介质材料有陶瓷、塑料、玻璃等。

这些材料具有较高的绝缘性能,可以有效地阻止电流的流动。

2. 电介质的工作原理当电介质置于电场中时,其分子或原子会发生重新排列,形成电极化现象。

电场作用下,电介质内的正、负电荷会分开,形成电偶极子。

这种电偶极子的存在导致电介质产生极化效应,从而增加电容器的电容量。

3. 电介质的影响因素电介质的性能对电容器的性能有着重要的影响。

不同种类的电介质具有不同的介电常数和介电强度,这些参数决定了电介质在电场中的响应能力。

电介质的选择应根据具体的应用需求,如工作电压、频率等来确定。

二、电容器的基本原理电容器是一种能够储存电荷的装置,它由两个带电的导体电极以及介电活塞(电介质)组成。

电容器的工作原理与电介质的性质密切相关。

1. 电容器的结构电容器的结构非常简单,可以分为两个主要部分:金属导体电极和介电活塞。

两个导体电极之间装有电介质,通常采用平行板、圆柱形或球形结构。

2. 电容器的存储方式当电容器接入电路中时,导体电极上的电荷会在电场的作用下,分别在两个电极之间储存。

电容器可以以两种方式存储电荷:静电储能和电场储能。

3. 电容器的容量和能量电容器的容量指的是电容器存储电荷的能力。

它与电容器的尺寸、电介质的介电常数和电极之间的距离等相关。

电容器的容量越大,可以存储的电荷越多。

电容器的能量与存储的电荷量和电压有关。

4. 电容器的应用电容器在电子和电力设备中有广泛的应用,如滤波器、耦合器、信号处理和能量储存等。

电介质的极化名词解释

电介质的极化是指电介质在电场作用下,其内部电荷的分布状态发生变化的现象。

电介质是由分子或原子组成的固体、液体或气体,它们具有一定的极性和电导率。

在无外电场作用时,电介质内部的正负电荷是均匀分布的,没有宏观的电偶极矩。

当外部电场施加到电介质上时,电介质内部的正负电荷受到电场力的作用,它们沿着电场方向重新分布,使得电介质表面出现等量异号的束缚电荷。

这种电荷分布状态的变化称为电介质的极化。

电介质的极化机制可以通过各种模型进行解释,如电子极化、离子极化、偶极子极化等。

其中,电子极化是由于电场作用下电子云相对于原子核的位移引起的;离子极化是由于离子在电场作用下的位移引起的;而偶极子极化则是由于电介质分子或原子的固有偶极矩在电场作用下的取向引起的。

电介质的极化性质对于电学、光学和电磁学等领域都有重要的应用价值。

例如,在电容器中,电介质的极化可以增强电容器的储能能力;在光学中,电介质的极化可以引起光的偏振和双折射等现象;在电磁学中,电介质的极化可以影响电磁波的传播和散射等。