淀粉表面结合脂对板栗淀粉糊化特性的影响

- 格式:pdf

- 大小:747.04 KB

- 文档页数:7

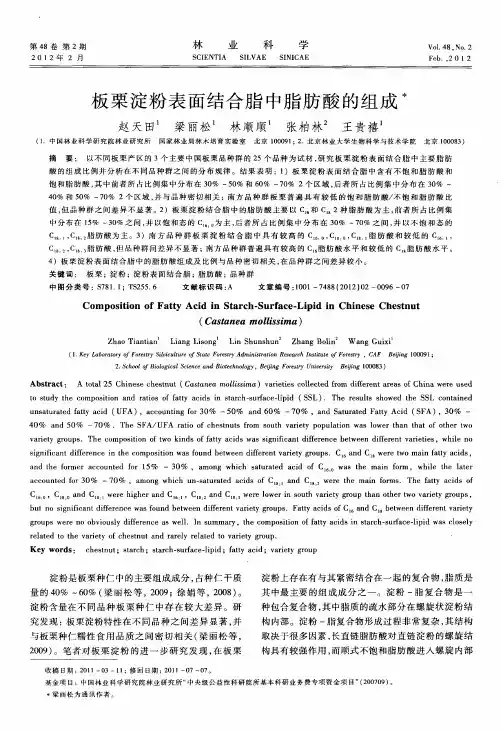

板栗淀粉表面结合脂中脂肪酸的组成近年来,脂肪酸和淀粉在食品科学研究领域有着重要的地位,两者的结合特别是浸渍溶液的应用得到广泛的关注,其中,板栗淀粉是一种多糖类植物淀粉,浸渍溶液表面结合脂中脂肪酸的组成也受到广泛的关注。

本文将对板栗淀粉表面结合脂中的脂肪酸组成进行详细的研究分析,为板栗淀粉膳食应用提供重要参考价值。

首先,脂肪酸是植物油类食品中常见的重要构成成分,呈现出单元不饱和和双元不饱和等不同结构,有重要的生理功能,其中脂肪酸结构对淀粉结构形质有重要影响。

而板栗淀粉作为一种多糖类植物淀粉,具有比玉米淀粉更高的结晶度和稳定度,其膳食应用和功能性表现与板栗内涵脂肪酸的组成有着较直接的关系。

因此,分析板栗淀粉表面结合脂中脂肪酸组成及其特性,对进一步推进板栗淀粉膳食应用和功能性表现有重要意义。

根据此前已有的研究表明,板栗淀粉表面结合脂中的脂肪酸组成主要是饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸和多元不饱和脂肪酸,而且以饱和脂肪酸类型为主,其中最常见的脂肪酸是油酸、硬脂酸、花生酸和月桂酸。

而关于饱和脂肪酸的组成,研究发现其组成以硬脂酸和油酸尤其以硬脂酸占以比较明显的优势,而月桂酸和花生酸则不显著。

此外,不饱和脂肪酸类型中,研究发现以油酸和亚油酸为主,而辛酸、癸酸、聚烯烃酸和亚烯烃酸的表现也尤为明显。

而多元不饱和脂肪酸,一般以Omega-3和omega-6系列的多元不饱和脂肪酸为主,且表现出omega-3系列脂肪酸要明显高于omega-6系列脂肪酸,其中要以亚油酸、油酸、癸酸和辛酸等为主。

最后,值得注意的是,表面结合脂肪酸组成差异在不同品种淀粉中有着明显的差异,如淀粉含量高的板栗淀粉与淀粉含量低的板栗淀粉等,其表面结合脂肪酸组成也有着较明显的差异,此外,结合脂的种类也会对板栗淀粉表面结合脂肪酸的组成带来一定影响,如芝麻油类型结合脂比花生油类型结合脂更利于提升不饱和脂肪酸含量。

综上所述,对于板栗淀粉表面结合脂中脂肪酸的组成及其特性,经过上述研究分析可以得出:板栗淀粉表面结合脂中的脂肪酸组成主要以饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸和多元不饱和脂肪酸为主,其中饱和脂肪酸以硬脂酸和油酸为主,而不饱和脂肪酸以油酸和亚油酸为主;多元不饱和脂肪酸以Omega-3和omega-6系列的多元不饱和脂肪酸为主,且表现出omega-3系列脂肪酸要明显高于omega-6系列脂肪酸,其中要以亚油酸、油酸、癸酸和辛酸等为主。

1,试述美拉德褐变反应的影响因素有哪些?并举出利用及抑制美拉德褐变的实例各一例。

答:糖的种类及含量;氨基酸及其它含氨物种类;温度:升温易褐变;水分:褐变需要一定水分;pH值:pH4—9范围内,随着pH上升,褐变上升,当pH≤4时,褐变反应程度较轻微pH在7.8—9.2范围内,褐变较严重;金属离子和亚硫酸盐。

利用美拉德反应生产肉类香精,全蛋粉生产中加葡萄糖氧化酶防止葡萄糖参与美拉德反应引起褐变。

2.什么是凝胶,凝胶特性。

1溶胶或溶液中的胶体粒子或高分子在一定条件下互相连接,形成空间网状结构,结构空隙中充满了作为分散介质的液体(在干凝胶中也可以是气体),这样一种特殊的分散体系称作凝胶○2凝胶既具有固体性质,也具有液体性质,使之具有粘弹性的半固体,显示部分弹性和部分粘性。

2.什么是糊化?正常食品条件下,加工对淀粉颗粒的影响是什么?(1)糊化:通过加热提供足够的能量,破坏了结晶胶束区弱得氢键后,颗粒开始水合和吸水膨胀,结晶区消失,大部分直链淀粉溶解到溶液中,溶液粘度增加,淀粉颗粒破裂,双折射消失,这个过程称为糊化。

(2)影响:在正常的食品加工条件下,淀粉颗粒吸水膨胀,直链淀粉分子扩散到水相,形成淀粉糊,随着温度的升高,粘度升高,在95℃恒定一段时间后,粘度下降。

4.酸改性淀粉如何制备?在25-55℃温度下,用盐酸或硫酸作用下用于40%玉米或蜡质玉米淀粉浆,6-24h再用纯碱或西氢氧化钠中和水解混合物,经过滤和干燥得到改性淀粉。

淀粉老化及影响因素。

热的淀粉糊冷却时,通常形成黏弹性的凝胶,凝胶中联结区的形成表明淀粉分子开始结晶,并失去溶解性。

通常将淀粉糊冷却或储藏时,淀粉分子通过氢键相互作用产生沉淀或不溶解的现象,称作淀粉的老化。

影响淀粉老化因素包括以下几点。

(1)淀粉的种类。

直链淀粉分子呈直链状结构,容易老化,而支链淀粉分子呈树枝状结构,不易老化。

(2)淀粉的浓度。

溶液浓度大,分子碰撞机会多,易于老化。

(3)无机盐的种类。

八种淀粉糊化和流变特性及其与凝胶特性的关系八种淀粉糊化和流变特性及其与凝胶特性的关系淀粉是一种重要的碳水化合物,广泛应用于食品、饲料、纺织、造纸和医药等领域。

淀粉的糊化和流变特性对于其应用性能具有重要影响,并且与其凝胶特性密切相关。

本文将综述八种常见的淀粉糊化和流变特性,并分析其与凝胶特性的关系。

一、糊化特性1. 预糊化温度预糊化温度是指淀粉颗粒在水中吸水胀溶并煮沸所需的温度。

不同类型的淀粉预糊化温度不同,主要受到淀粉的来源、品种和处理方法等因素的影响。

预糊化温度可以反映淀粉的糊化能力,温度越低表示淀粉的糊化能力越强。

2. 短时黏度和长时黏度短时黏度是指淀粉糊化后在特定温度下的黏稠程度,其数值反映淀粉糊化的程度。

而长时黏度则是在一定时间后测量的黏稠程度,主要用于评估糊化后的淀粉凝胶特性。

短时和长时黏度的测量可以帮助判断淀粉的稳定性和糊化特性。

3. 膨松度膨松度是指淀粉糊化后膨胀的程度,即淀粉颗粒吸水胀溶后形成的凝胶体积与初始淀粉体积的比值。

膨松度可以反映淀粉的吸水能力和凝胶稳定性,同时也与其流变特性有关。

4. 透明度透明度是指淀粉糊化后形成的混浊度,表示淀粉糊化后的凝胶透明程度。

透明度可以反映淀粉的颗粒大小和凝胶结构,进而影响流变特性和凝胶特性。

二、流变特性1. 粘弹性和弹性粘弹性是指淀粉糊化后的流体呈现出的粘性和弹性特性,即流体既有流动性也有弹性。

淀粉的粘弹性是由其颗粒间的相互作用力和凝胶结构决定的,不同类型的淀粉具有不同的粘弹性。

2. 膨胀指数膨胀指数是指淀粉糊化后在剪切作用下的体积变化程度。

不同类型的淀粉膨胀指数不同,其数值可以反映淀粉的流动性和形态改变能力。

3. 流变曲线流变曲线是指淀粉糊化后在不同剪切速率下所呈现出的黏度与剪切应力之间的关系图。

不同类型的淀粉流变曲线形状不同,可以反映淀粉的流变特性和凝胶稳定性。

4. 粘度和黏度指数粘度和黏度指数是评估淀粉糊化后流体黏稠程度的重要参数。

板栗淀粉的性质研究

吴雪辉;张加明

【期刊名称】《食品科学》

【年(卷),期】2003(024)006

【摘要】淀粉是板栗的主要成分,其结构和性质直接关系到板栗的加工和应用.本文研究了板栗淀粉的表面结构、偏光十字、X-衍射图谱和结晶结构、粘度曲线等特性,以及淀粉乳浓度、温度、pH值、常用食品添加剂等对板栗淀粉糊粘度的影响,为开发板栗深加工产品提供理论基础.

【总页数】4页(P38-41)

【作者】吴雪辉;张加明

【作者单位】华南农业大学食品学院,广州,510642;华南农业大学食品学院,广州,510642

【正文语种】中文

【中图分类】TS235.4

【相关文献】

1.板栗淀粉与板栗变性淀粉性质的比较 [J], 梁建兰;刘秀凤;李志博;马宏峰;蔡金星;常学东

2.板栗淀粉加工特性及板栗制品开发研究进展 [J], 周礼娟;芮汉明

3.板栗淀粉糊化特性与淀粉粒粒径及直链淀粉含量的关系 [J], 梁丽松;徐娟;王贵禧;马惠铃

4.异源表达板栗坚果淀粉合成酶基因对水稻籽粒淀粉合成的影响 [J], WANG

Yulong;ZHANGT Qing;ZHAO Yonglian;LIU Jianling;QIN Ling;CAO Qingqin;XING Yu

5.多酚与淀粉相互作用对板栗淀粉特性的影响 [J], 谢亚敏;许飞;陈洁;陈玲;崔超悦;李杨敬

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

高压均质对板栗淀粉糊化、流变及质构特性的影响郭泽航; 余子香; 迪珂君; 陈厚荣; 张甫生【期刊名称】《《食品与发酵工业》》【年(卷),期】2019(045)017【总页数】7页(P91-97)【关键词】板栗淀粉; 高压均质; 理化特性【作者】郭泽航; 余子香; 迪珂君; 陈厚荣; 张甫生【作者单位】西南大学食品科学学院重庆 400715; 国家级食品科学与工程实验教学示范中心(西南大学) 重庆 400715【正文语种】中文板栗(Castanea mollissima)为壳斗科栗属经济作物,营养丰富,味甘甜,具养胃健脾,补肾强筋等功效[1-2]。

淀粉作为栗仁主要成分,含量高达380~800 g/kg,对板栗及其制品的品质影响极大[3]。

但天然板栗淀粉存在水溶性差、黏度高、易凝结老化及易生成抗性淀粉等诸多缺陷[4-5],使板栗果脯韧性低、口感差,板栗乳品饮料不稳定且不易消化。

需对板栗淀粉改性,以期克服加工技术难题,提高其在食品工业中的应用价值。

高压均质(high pressure homogenization,HPH)是近年兴起的一种非热加工技术[6],因其高效性、稳定性和经济性被广泛应用于豆、乳制品及果蔬汁的加工制造[7];并逐渐应用于淀粉等多糖大分子的改性研究中,如莲子淀粉经60~180MPa均质处理后,结晶度降低,组织结构松散,消化率显著提高[8];经HPH处理后蜡质玉米淀粉分子间氢键被破坏,支链淀粉降解[9],能够有效抑制淀粉老化回生;此外,经100 MPa多次处理后的绿豆淀粉结晶区结构被破坏,水溶指数和膨胀度提高,淀粉糊黏度显著降低[10]。

然而此类研究较单一,大多集中于不同压力的研究,而对循环次数和处理浓度的单因素研究较少,且性能评价也主要集中在水溶指数、透光率等物性及热力学特性等方面,较少涉及宏观应用指标如静态流变、黏弹特性和凝胶质构特性的研究。

基于此,本研究系统探讨不同压力、均质次数和浓度对板栗淀粉糊化特性、流变特性(含静态流变/动态黏弹)、凝胶质构特性及偏光微观结构等方面的影响,以期解决板栗淀粉黏度高、稠度系数大、胶着性强、凝胶强度大等突出问题,为板栗制品的精深加工提供理论支撑。

板栗淀粉表面结合脂中脂肪酸的组成

板栗淀粉是一种被广泛应用于食品工业的天然饮料原料,主要由淀粉构成,其表面也含有丰富的脂肪酸类物质。

其中,板栗淀粉表面结合脂(SMF)是淀粉表面吸附的一种脂类物质,由植物油或动物油中

的不饱和脂肪酸和其他脂肪类物质组成。

它一般存在于淀粉粒表面,其量取决于淀粉粒表面水分活性和结合力。

首先,板栗淀粉表面结合脂中脂肪酸的种类较多,从结构上可以分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。

饱和脂肪酸主要有十六碳脂肪酸、十八碳脂肪酸和二十碳脂肪酸等。

不饱和脂肪酸多种,如亚油酸、硬脂酸、油酸、芥酸、棕榈酸、亚麻酸、荷荷巴油酸和橄榄油酸等。

其次,不同的植物油或动物油中的不饱和脂肪酸含量不同,其成分以植物油脂为主,其中单不饱和脂肪酸含量极高,多数来自芥子油。

动物油含有双不饱和脂肪酸,主要来自鱼油,其中ω-3不饱和脂肪

酸含量丰富,特别是甘油三酯含量极高。

此外,板栗淀粉表面结合脂中的脂肪酸种类不仅与植物油或动物油的构成有关,还受到淀粉表面水分活性和结合力的影响。

淀粉表面水分活性愈高,结合力愈大,则表面结合脂中脂肪酸种类愈多;反之,淀粉表面水分活性愈低,结合力愈小,则表面结合脂中脂肪酸种类减少。

最后,板栗淀粉表面结合脂中的脂肪酸组成在用途上也有所不同。

饱和脂肪酸组成较多时,具有高抗氧和耐受力,主要应用于制蛋糕和糕点类食品;不饱和脂肪酸组成较多时,具有高品质、较低的温度抗

性,主要应用于膨化食品、冷冻面等。

综上所述,板栗淀粉表面结合脂中的脂肪酸组成受植物油或动物油中的不饱和脂肪酸的构成以及淀粉表面水分活性和结合力的影响,不同的脂肪酸组成还会影响食品的品质和用途。

板栗淀粉糊化特性与淀粉粒粒径及直链淀粉含量的关系

板栗淀粉糊化特性与淀粉粒粒径及直链淀粉含量的关系梁丽松;徐娟;王贵禧;马惠铃

【期刊名称】《中国农业科学》

【年(卷),期】2009(042)001

【摘要】[⽬的]分析3个品种群的33个主载品种板栗淀粉糊化特性与直链淀粉含量及淀粉粒粒径之间的关系,为评价板栗糯性提供理论依据.[⽅法]采⽤常规理化分析⽅法测定板栗淀粉含量以及直链淀粉含量;⽤快速黏度分析仪(RVA)测定板栗淀粉糊化特性;利⽤S3500型激光粒度分布仪测定淀粉粒粒径分布;使⽤SPSS软件对数据进⾏差异显著性检验和聚类分析.[结果]不同品种板栗淀粉的RVA谱特征值之间存在较⼤差异,北⽅品种群板栗淀粉的峰值黏度、⾕值黏度、最终黏度和稀懈值的总体⽔平均较其它两个品种群板栗⾼,各品种群之间差异显著;北⽅品种群的回冷值,峰值时间和糊化温度最低.板栗淀粉的糊化特性具有较明显的地域分布特征.不同品种板栗的总淀粉含量和直链淀粉含量均存在⼀定差异,北⽅品种群板栗的总淀粉含量显著低于其它两个品种群,南⽅品种群板栗淀粉中直链淀粉含量显著⾼于其它两个品种群.不同品种板栗粒径之间存在显著差异,淀粉粒粒径与品种密切相关,同时也具有较明显的地域分布特征.[结论]聚类分析将33个品种板栗分为4⼤类,北⽅品种群板栗普遍具有低直链淀粉含量、⾼峰值黏度的特点;南⽅品种群中的⼤部分板栗品种具有⾼直链淀粉含量和低峰值黏度的特点;中间类型品种群中⼀部分品种具有近于北⽅品种群板栗的特点,⼀部分具有近于南⽅品种群板栗的特点.板栗的直链淀粉含量和糊化峰值黏度可以作为衡量板栗糯性品质的指标.

【总页数】10页(251-260)。

八种淀粉糊化和流变特性及其与凝胶特性的关系淀粉的糊化、流变和凝胶特性与淀粉产品的加工及品质有极大关系。

目前有关薯类、豆类和谷类淀粉的糊化、流变和凝胶特性的报道并未实现这三种特性的连续检测,也并未将糊化和流变特性与凝胶特性进行相关性分析。

本课题在糊化程序中设定了不同的最高处理温度(95/80/65℃),研究了不同温度下马铃薯、红薯、木薯、绿豆、豌豆、荞麦、小麦和玉米淀粉的糊化和流变特性,将形成的淀粉糊冷却后再测定其凝胶特性,实现了三种特性的连续检测,并分析了糊化、流变特性与凝胶特性间的相关性。

通过动态流变仪对薯类、豆类和谷类淀粉在5%和10%浓度下的糊化特性和流变特性进行研究。

糊化特性表明,5%浓度下小麦淀粉的糊化温度最高,马铃薯和绿豆淀粉的最低;10%浓度下玉米淀粉的最高,马铃薯和小麦淀粉的最低。

淀粉的峰值黏度、谷值黏度和终值黏度均随浓度的增大而增大,其中谷类淀粉增加的幅度最大,其次是薯类和豆类淀粉。

浓度由5%增加至10%,淀粉的峰值黏度、谷值黏度和终值黏度分别增加2-15、1-10和2-13倍。

5%浓度下马铃薯淀粉的峰值黏度、谷值黏度和终值黏度最大,小麦淀粉的最小;10%浓度下则为马铃薯淀粉的最大,荞麦淀粉的最小。

糊化程序中最高处理温度能够影响淀粉的糊化,80℃和65℃下部分淀粉颗粒不能完全糊化。

淀粉的动态流变特性表明,淀粉的弹性、黏性模量随浓度的增大而增大,其中谷类淀粉的增加幅度最大,其次是豆类和薯类淀粉。

在95℃和终止点(50℃)处,5%浓度下玉米淀粉的弹性模量最大,木薯淀粉的最小;10%浓度下豌豆淀粉的最大,木薯淀粉的最小。

薯类淀粉的热稳定性最好,其弹性、黏性模量随温度(50→95→50℃)的变化幅度最小。

在糊化程序中未能完全糊化的淀粉在动态流变的升温阶段当温度到达65℃或80℃,其弹性、黏性模量显著增加。

静态流变特性表明,淀粉的稠度系数和滞后环面积随浓度的增大而增大,流体指数随浓度的增大而减小。

板栗淀粉表面结合脂中脂肪酸的组成板栗淀粉是一种植物性碳水化合物,它是一种有着特殊结晶结构的多糖物质。

近年来,板栗淀粉受到了越来越多的关注,它可以作为一种有用的食品添加剂,以提高食物的风味和营养价值。

此外,人们发现了板栗淀粉能够在脂肪酸(FA)表面结合。

板栗淀粉和FA的结合可以调节脂肪的特性,如硬度、均匀性和外观。

研究表明,当FA和淀粉在一起时,淀粉可以抵抗FA的粘合,从而降低脂肪的硬度和均匀性。

这是因为FA和淀粉之间的作用力使FA颗粒变得致密,导致其变硬。

板栗淀粉与FA的结合对于改善脂肪的外观也是非常重要的。

例如,结合FA和淀粉可以起到无色化以及其他外观上的改善作用,从而增强了脂肪在食用上的感受。

为了更好地理解板栗淀粉和脂肪酸之间的结合,我们必须先了解这些物质的组成。

板栗淀粉的主要组成成分是淀粉和非淀粉质,其中淀粉主要由葡糖和α-淀粉组成,非淀粉质主要由维生素和矿物质组成。

脂肪酸是有机化合物的类别,是由碳、氢和氧组成的长链分子,它们可以按照长度和构型来归类。

板栗淀粉和脂肪酸之间的结合受到多种因素的影响,如温度、pH 值、板栗淀粉和脂肪酸的比例以及混合粉体的抵抗力等。

当板栗淀粉和脂肪酸在一起混合时,它们会形成一个新的分子结构,即板栗淀粉交联脂(CRI),其将淀粉与脂肪酸高度有序地结合在一起。

研究表明,当脂肪酸与淀粉混合时,脂肪酸的构型和结构会发生变化,因而使其与淀粉结合更加牢固。

此外,脂肪酸结合板栗淀粉时,脂肪酸的分子结构会加速改变,从而改善板栗淀粉与脂肪酸的结合特性。

综上所述,板栗淀粉和脂肪酸之间的结合是一种复杂的过程,它们之间发生着一系列复杂的化学反应。

虽然研究人员还在不断探索板栗淀粉和脂肪酸之间的结合机理和有关参数,但是已经有一定的研究表明,板栗淀粉可以改善脂肪的物理和外观特性,帮助食品行业实现更佳的口感体验。

板栗淀粉表面结合脂中脂肪酸的组成板栗淀粉是一种广泛应用于食品加工、酿造和其他工业用途的植物来源的淀粉,它有较高的凝胶强度、较高的透明度和较低的水汽含量。

板栗淀粉表面结合脂能够有效改善淀粉的性能特性和运用性,如较低的凝胶稳定性和较高的软化点。

板栗淀粉表面结合脂的组成对于提高淀粉的性能和应用价值非常重要。

板栗淀粉表面结合脂是由多种组成组成,其中最重要的是脂肪酸。

脂肪酸是构成植物油脂和其他植物有机化合物的重要元素,对食品微生物,营养学和食品技术具有重要意义。

脂肪酸可以分为两类:饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。

饱和脂肪酸在板栗淀粉表面结合脂中的含量较高,其中常见的有硬脂酸 (C16)、硬脂酸 (C18)和棕榈酸 (C20)。

而不饱和脂肪酸在板栗淀粉表面结合脂中的含量较低,其中常见的有亚油酸 (C18:1)、油酸 (C18:2)和亚油酸 (C18:3)。

板栗淀粉表面结合脂除了脂肪酸外,还包括酯、醇、芳香族化合物和脂类酶。

其中酯是指通过酯键将脂肪酸与醇(如乙醇、丙醇)或其他有机分子聚集在一起而形成的化合物,具有较强的稳定性和溶解性,是构成板栗淀粉表面结合脂的关键成分之一。

此外,芳香族化合物和脂类酶也是板栗淀粉表面结合脂重要组成部分。

芳香族化合物具有较高的抗氧化活性,能够有效保持淀粉的性能特性,而脂类酶以其具有脂解、酯交换的功能,在改善淀粉性能方面也具有重要作用。

板栗淀粉表面结合脂的不同组成成分能够有效改善淀粉的性能特性,从而提高其应用价值。

不同的淀粉表面结合脂含量会产生不同的效果,因此,在成型淀粉时,应根据实际使用需求,合理配置不同组分,选择最适合的淀粉表面结合脂,以满足淀粉的各种性能要求。

综上所述,板栗淀粉表面结合脂的组成非常复杂,合理的组分配置可以改善淀粉的性能特性,为淀粉应用增加价值。

因此,在成型淀粉时,应根据淀粉使用需求合理配置不同组分,以便取得最佳性能。

板栗淀粉表面结合脂中脂肪酸的组成随着食品科学的发展,淀粉调理剂在食品工业中的应用越来越广泛。

特别是以板栗淀粉为基础的淀粉调理剂因其不同粒径和具有多样形态特点而广泛应用。

然而,板栗淀粉表面结合脂(淀粉调理剂)中脂肪酸的组成却少有研究和报道。

板栗淀粉表面结合脂是一种由植物油脂制成的可结晶或不结晶脂分,在食品工业中用于改善食品的外观、口感、加工特性等方面。

板栗淀粉表面结合脂的组成可以让淀粉调理剂更好地达到预期的功能。

在营养研究中,淀粉调理剂中的脂肪酸组成也受到了越来越多的关注,因为脂肪酸组成可以影响淀粉调理剂的食用性安全性及营养性能。

板栗淀粉表面结合脂一般由单链脂肪酸、二元脂肪酸、三元脂肪酸等多种脂肪酸组成,其中的单链脂肪酸通常为主要成分,在另一些表面结合脂中,二元或三元脂肪酸可能也是必需的成分。

为了更深入地讨论板栗淀粉表面结合脂中的脂肪酸结构,本研究使用天然板栗淀粉表面结合脂(淀粉调理剂)为材料,用气相色谱法对其中的脂肪酸组成进行分析。

实验结果表明,板栗淀粉表面结合脂中的主要脂肪酸组成为棕榈酸(45.76%),次为油酸(30.51%),硬脂酸(20.09%),硬脂酰胺(0.87%),亚油酸(0.50%),和其他脂肪酸(2.27%)。

同时,经过研究发现,板栗淀粉表面结合脂的温度特性对其脂肪酸组成也有重要影响。

随着温度的升高,单链脂肪酸含量会下降,而二元脂肪酸的含量会增加。

特别是油酸含量会显著增加。

综上所述,板栗淀粉表面结合脂中的脂肪酸组成不仅受材料来源和配方组成的影响,还受温度、pH值等多种因素的影响。

未来有必要对板栗淀粉表面结合脂中脂肪酸组成进行更深入的研究,由此给食品工业提供更多的发展机会。