(精品)岭南论语

- 格式:ppt

- 大小:6.37 MB

- 文档页数:21

广府学宫:岭南第一儒林沧桑作者不详?为粤人“重商轻文”正名教育,是人类文明传递的圣火。

追溯广府的教育轨迹,自有其特异的光彩。

所谓粤人“重商轻文”一说,多有不实。

广府何时兴学不详,但最迟于西汉后期,广州已出现培养士人的教育机构。

三国初,东吴骑都慰虞翻谪放番禺,在虞苑(今光孝寺)设宫讲学,门徒数百人。

隋代废九品中正制,创立科举制。

到了唐代,科举教育体制更趋完善,各州县都设置了学校。

在广州,高宗龙塑中,广帅“明婚冠于县邑,布庠塾于闾阎。

”文人学士、高官政要,如孔?、李勉、宋?、李翱、刘禹锡等,均在广府兴学敷教,而登科取第者颇不乏人。

南汉国立,便开科取士,延揽人才,教育自是有声有色。

到了宋代,随着全国经济文化中心的南移,州学、县学相继建立。

仁宗之际,广州已有州学,至宋代,全部州学、过半县学均已创立,广州成了文人荟萃之地,李昴英说这里“文风彪然日以张,虽蕉阜桄林之墟,蛎田蟹窟之屿,皆渠渠斋庐,币良师以玉其子弟,弦歌铮管想闻。

”元代,官府在农村大力推行乡学,广东亦不例外。

清代教育沿袭名制,中央设国子监,地方设府、州、县学,乡设义学、社学。

广州设府学宫,为广东最高学府。

番禺、南海各设县学宫,统称儒学。

至于公私书院、书塾之设,更是不计其数。

泊至近代,广府教育更是领风气之先。

广府人兴学,重务实,而轻仕宦,所以,以仕途来衡量教育是否发达,从而引起“重商轻文”的结论。

这本是“官本位”观念在这上面的反映,现在应予摒弃了。

因而,重新审视广府的教育,得出正确的结论于今天更为重要,而不仅仅是个“正名”的问题。

□陈鸿均古迹的存留只在一念之间,而历史的本真或许就因为这一念令后人难以考究。

关于广府学宫的种种辉煌,今人也许只能静立于这座建在古番山遗迹上的番山亭中去畅想了。

大事记公元972年宋太祖开宝元年,番禺并入南海。

宋代地方行政制度分路、州、县三级,广州上属广南东路,下辖南海、番禺、增城、清远、怀集、东莞、新会、信安、香山等九县。

论语关于师生关系的句子和它的解析论语》中这种和谐的师生关系,可以从多方面加以考察。

(1)诲人不倦:课堂上的师生关系孔子上课,经常表扬那些好学的学生。

颜渊就是其中最闻名的一个。

《论语·子罕》记孔子的话说:“语之而不惰者,其回也与!”等于说,课上到最后,孜孜不倦的仅仅剩下颜渊一个。

看五四时代那么多学者开课,都有学生逃课,再回过头来听孔子说“语之而不惰者其回也与”,就很亲切。

听话听音。

既然“语之而不惰者”是颜渊,那么,“语之而惰者”是谁呢?不知道。

孔先生似乎没去学生处查过 ___。

进而言之,“语之而惰者”到哪儿去了呢?也不知道。

恐怕有逃课的,也有上课打瞌睡的。

《论语·公冶长》有宰予昼寝的记录,属于不逃课也不听课的。

孔子也为此发过脾气,说“朽木不可雕也”。

遇到紧要关头,孔子的学生中逃课的人更多。

《论语·先进》:“从我于陈蔡者,皆不及门也。

”从陈蔡者,《史记·孔子世家》谓有颜渊、子贡、子路;《弟子列传》谓有子张;《吕氏春秋·慎人篇》谓有宰予,合计五人。

他皆无考。

其他的同学哪儿去了呢?不知道。

孔先生后来似乎也没给他们处分。

如果有份处理决定,不至于无考。

就是跟着走的五个人,也不是人人步步紧跟。

《论语·先进》:“子畏于匡,颜渊后”。

这就是说,就连颜渊,遇匡人之难之际,也有逃课记录。

《吕氏春秋·劝学篇》则谓颜渊“随夫子行,忽遇匡人之难”,“自必潜身远害,或从他道迂行,此其所以相失在后也”,为颜渊逃课做了一点解释。

(2)各言尔志:考试中的师生关系作为伟大的教育家,孔子对学生进行考试,似乎都是进行“开卷考试”,而且是讨论式的“开卷考试”。

他的试卷从来没有偏题怪题,常见的考题是“各言尔志”、“各言其愿”,有点类似香港高校内地招生时出过的一些题目。

香港高校内地招生,香港岭南大学有一题是“谈谈你的理想和兴趣”,并且要求“就一个点来谈,不要面面俱到”;香港中文大学传播系有一题是“有何职业规划”。

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的意思篇一:题目bfb2d42f0066f5335a81216f一、整体解读试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。

试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。

1.回归教材,注重基础试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及,其中应用题与抗战胜利70 周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际,操作性强。

2.适当设置题目难度与区分度选择题第12 题和填空题第16 题以及解答题的第21 题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。

3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的考察在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。

包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。

这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。

篇二:题目67e02b79168884868762d6fc一、整体解读试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。

试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。

论语1013孔子的“尽善尽美”说第一篇:论语1013孔子的“尽善尽美”说孔子的“尽善尽美”说《论语》有两段记载:子在齐闻《韶》,三月不知肉味,曰:“不图为乐之至于斯也。

”(《论语〃述而》)子谓《韶》:“尽美矣,又尽善也。

”谓《武》:“尽美矣,未尽善也。

”(《论语〃八佾》)这要从一个典故说起:《韶》乐是远古氏族首领舜那个时代的一种乐舞,其内容是歌颂舜能继承并发扬光大他的前辈尧的功德。

传说孔子在齐国听到《韶》乐,竟然很长时间尝不出肉的滋味。

孔子为《韶》乐感动,一是因为它美妙无比;二是他对古代贤君舜有无尽的向往。

说《韶》乐,美极了,也好极了,是美与善的统一。

而听到周武王时的《武》乐时,孔子就认为它“尽美也,未尽善也”,因为宣扬的是武力,所以在孔子看来,就不那么符合“善”的道德理念了。

第一段记载告诉我们,孔子从韶乐获得了很大的审美享受。

1韶乐为什么能使孔子产生这么大的美感呢?第二段文字记载回答了这个问题。

孔子认为,韶乐不仅符合形式美的要求,而且符合道德要求。

武乐则不完全符合道德的要求。

《论语〃八佾》:“子谓《韶》尽美矣,又尽善也。

谓《武》尽美矣,未尽善也。

”这是孔子在美善关系问题上提出的具有深远意义的看法。

这里孔子首次将美与善区别开来,看到了美与善的矛盾性。

他认为,美不同于善。

因为从善的观点看是完满的东西,从美的观点却可能是不完满的。

美具有独立存在的价值。

“尽善”并不等于“尽美”。

但是孔子又认为,美同善相比,善是更根本的。

美虽然能给人以感官的愉快,但美必须符合“仁”的要求,即具有善的内涵,才有社会的意义和价值。

另一方面,孔子就“美”与“善”的统一也进行了阐述,“美”与“善”的统一在一种意义上,可以理解为形式与内容的统一。

“美”是形式,“善”是内容。

孔子提出的“文质彬彬”的也可以进一步表明这一点。

《论语〃雍也》中记载:子曰:“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

” 这是讲人的修养。

“质”是指人的内在道德品质,“文”是指人的文饰。

论语新解阳货篇第十七(一)阳货欲见孔子,孔子不见。

归孔子豚。

孔子时其亡也而往拜之,遇诸涂。

谓孔子曰:来!予与尔言。

曰:怀其宝而迷其邦,可谓仁乎?曰:不可。

好从事而亟失时,可谓知乎?曰:不可。

日月逝矣,岁不我与。

孔子曰:诺。

吾将仕矣。

阳货欲见孔子:阳货季氏家臣,名虎。

尝囚季桓子而专鲁国之政,欲令孔子来见己,意欲孔子出仕助己也。

或疑阳货阳虎各自一人,今不从。

归孔子豚:归读如馈,以物相赠。

古礼,大夫有赐于士,士拜受,又亲拜于赐者之室。

阳货故遗孔子豚,令孔子来拜而见之。

时其亡也而往拜之:亡,同无。

时其亡,犹云伺其出。

孔子不欲见阳货,故伺阳货出门乃往拜谢。

遇诸涂:孔子伺其不在而往,不意归而遇之途中。

怀其宝而迷其邦:谓怀藏道德而不救国之迷乱。

曰:不可:此曰字或说乃孔子答,或说乃阳货自问自答,下文曰不可同。

今从后说。

好从事而亟失时:亟,数也,犹屡义。

失时,谓失去时机。

言孔子心好从事而屡失时机。

日月逝矣,岁不我与:逝,去义。

岁月已去,不再与我,谓年老当急仕。

孔子曰:此下始是孔子答阳货。

阳货欲亲孔子,絮絮语不休,孔子默不出声,最后始作五字答之,谓我将出仕也。

初若不知阳货所言之用意,亦不加辨说,只言将仕。

孔子非不欲仕,特不欲仕于货。

其语直而婉,雍容不迫,而拒之已深,此见孔子一言一行无往而不具甚深之妙义。

白话试译阳货想要见孔子,孔子不见他。

阳货送与孔子一豚。

孔子打听到阳货出门,往他家拜谢,路上两人遇见了。

阳货对孔子说:来呀!我有话和你说。

阳货道:你身藏了道德宝货,而尽让一国之人迷惑失道,这好算仁吗?怕不好算仁呀!你心好做事,又屡失时机,这好算知吗?怕不好算知呀!光阴一天天过去,年岁不会等待着你呀!孔子说:嘎!我快打算出仕了。

(二)子曰:性相近也,习相远也。

子贡曰:夫子之言性与天道不可得而闻。

《论语》唯本章言及性字,而仅言其相近。

性善之说始发于孟子。

盖孔子就人与人言之,孟子就人与禽兽言之。

孔子没而道家兴,专倡自然,以儒家所言人道为违天而丧真,故孟子发性善之论以抗之。

《论语》内容简介各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!篇一:论语资料简介资料简介:《<论语>选读——天下有道,丘不与易也》导学案(一)【学习目标】1、自主学习《概述》,了解先秦诸子的主要思想主张及诸子议论文的魅力。

2、自主学习《论语》选读提示,了解孔子的生平及《论语》特点。

3、诵读课文五则材料,掌握文中重点字词的用法,理清各个章节的内容,把握人物的主要思想。

4、体会运用动作、语言、行为描写来表现人物的不同性格特征的写作手法。

5、通过分析人物的语言,领会孔子勇于担当社会道义的精神。

【知识积累】一、自主学习《概述》,梳理先秦诸子的主要思想主张及诸子议论文特色诸子典籍时代作者国别思想主张著作特色经典名句摘抄《论语》《墨子》《老子》《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》二、关于孔子和《论语》的简介:1、儒家传统经典即六经或六艺,即《》《》《》《》《乐》《》。

2、孔子(公元前551~前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。

是儒家学派的创始人,公认为世界文化名人之一。

他一生周游列国,宣传自己的政治主张,他主张仁义,主张以德服人,反对残暴统治,反对武力征伐,同情人民疾苦,具有一定的开明态度。

孔子学说成为封建文化的正统,影响极大,被尊为圣人。

并在晚年整理《诗》《书》等古代文献,把鲁国史官所记《春秋》加以删修,成为我国第一部历史著作。

3、《论语》简介《论语》,儒家经典之一,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。

内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相互谈论,是研究孔子思想的资料。

南宋朱熹把它跟《》《》《》合为“四书”。

《论语》共20篇,每篇又分若干章,章的长短不一,前后两章之间也不一定有什么关联。

关于书名的来源,班固《汉书·艺文志》中有这《论语》选读——《天下有道,丘不与易也》预习案上传: wstylk 更新时间:2011-12-26 9:55:31 《论语》选读——《天下有道,丘不与易也》班级:___________学生姓名:___________完成时间:____________评价得分:__________ 学习目标1、掌握文中重点字词的用法,了解《论语》反映的主要思想。

论语打一曲艺用语1. 《论语》就像那“醒木”,一敲惊人心呐。

就好比我以前读书的时候,特别浮躁,根本静不下心。

有一次偶然翻开《论语》,就像被醒木敲了一下脑袋,那些话语一下子就把我震住了,“吾日三省吾身”让我开始反思自己的行为,就像演员听到醒木声要端正态度一样。

2. 《论语》好似那曲艺里的“折扇”,开合之间都是智慧。

你看啊,我朋友小明总是很莽撞,说话做事不考虑后果。

我就拿《论语》里“三思而后行”劝他,这就像折扇展开是给人讲道理,合上是点到为止,《论语》里的话简单又有深意。

3. 《论语》不就是曲艺中的“快板”嘛,节奏感超强。

我记得给弟弟讲为人处世的道理,我就像打快板似的把《论语》里的句子“己所不欲,勿施于人”快速地说出来,这句子朗朗上口,就像快板的节奏一样明快,弟弟一下就记住了。

4. 我觉得《论语》简直是曲艺里的“评书”,娓娓道来无尽的道理。

我和爷爷聊天的时候,爷爷就像讲评书一样给我讲《论语》里的故事,什么孔子和弟子的问答,就像评书里的情节一样吸引人,“知之为知之,不知为不知”的故事让我印象特别深刻。

5. 《论语》像曲艺中的“三弦”,三根弦弹出不同的韵味。

我在学习小组里和同学们讨论,有的同学对《论语》里的“仁”理解得比较浅,我就像拨弄三弦一样,从不同角度解读,比如从个人修养、人际交往等方面,让他们明白《论语》的丰富内涵。

6. 《论语》好比曲艺中的“相声”,有逗有捧满是乐趣。

我和室友就经常这样,他说一句《论语》里的话,我就接一句我的理解,就像相声里的一逗一捧。

比如他说“三人行,必有我师焉”,我就说那我们在宿舍里也都可以互相为师呀,特别有趣。

7. 《论语》仿佛曲艺中的“京韵大鼓”,有着独特的腔调。

我给外国朋友介绍中国文化的时候,就把《论语》拿出来,就像唱出京韵大鼓的独特韵味一样,我给他念“有朋自远方来,不亦乐乎”,他都被这种独特的文化魅力吸引了。

8. 《论语》犹如曲艺中的“单弦”,看似简单却韵味悠长。

我曾经参加一个文化分享会,在会上我分享《论语》的智慧,就像弹奏单弦一样,虽然只是简单地讲一些句子,像“温故而知新”,但能让人回味很久。

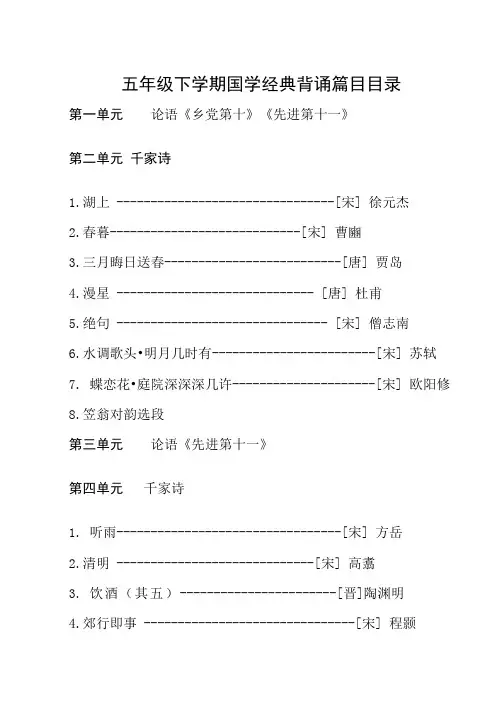

五年级下学期国学经典背诵篇目目录第一单元论语《乡党第十》《先进第十一》第二单元千家诗1.湖上 --------------------------------[宋] 徐元杰2.春暮----------------------------[宋] 曹豳3.三月晦日送春--------------------------[唐] 贾岛4.漫星 ----------------------------- [唐] 杜甫5.绝句 ------------------------------- [宋] 僧志南6.水调歌头•明月几时有------------------------[宋] 苏轼7. 蝶恋花•庭院深深深几许---------------------[宋] 欧阳修8.笠翁对韵选段第三单元论语《先进第十一》第四单元千家诗1. 听雨---------------------------------[宋] 方岳2.清明 -----------------------------[宋] 高翥3. 饮酒(其五)-----------------------[晋]陶渊明4.郊行即事 -------------------------------[宋] 程颢5.观沧海 -------[汉]曹操6.浣溪沙 --------------------------[宋] 晏殊7.笠翁对韵选段8.趣味语文:有趣的对联(一)第五单元论语《颜渊第十二》第六单元千家诗1. 题屏-----------------------------[宋]刘季孙2.漫兴(其七)-----------------------------[唐]杜甫3.初夏游张园(下)---------------------------[宋]戴复古4.夏日登车盖亭(下)---------------------------[宋] 蔡确5. 约客------------------------------------[宋]赵师秀6. 破阵子-----------------------[宋]辛弃疾7. 西江月•木犀--------------------------------[宋] 辛弃疾8.笠翁对韵选段第七单元论语《子路第十三》第八单元千家诗1. 望月怀远 ------------------------------[唐] 张九龄2. 入直(下) -----------------------------[宋] 周必大3. 直中书省(下)-----------------------[唐]白居易4.过华清宫绝句-------------------------------[唐] 杜牧5. 沁园春•雪-------[现代]毛泽东6忆秦娥•娄山关-----------------------[现代]毛泽东7.笠翁对韵选段8.趣味语文:有趣的对联(二)五年级下册国学经典背诵内容国学经典——第一单元《论语》乡党第十(一)◎食不厌精,脍不厌细。

梁启超《<论语>解题》原文赏析【作者小传】梁启超(1873~1929),字卓如、任甫,号任公、饮冰子,别署饮冰室主人,广东新会人。

幼年时在家中接受传统教育,他聪颖过人,“八岁学为文,九岁能缀千言”。

1884年中秀才。

1889年中举人,被誉为“岭南奇才”。

1890年入京会试,不中,回粤路经上海,购得《瀛环志略》,始知世界有五大洲各国。

同年8月,拜康有为为师。

1891年入读康有为创办的万木草堂,自称“生平知有学自兹始”。

后来,与康有为一起领导了着名的“戊戌变法”。

梁启超于学术研究涉猎广泛,在哲学、文学、史学、经学、法学、伦理学、宗教学等领域,均有建树,以史学研究成绩最着,其着作合编为《饮冰室合集》。

【题目解析】梁启超着《群书概要》,是根据梁氏1923年起在清华学校的讲义整理的,1925年列为《清华周刊丛书》之一种,由清华周刊丛刊社初版。

其第一篇讲《论语》、《孟子》,分总说、《论语》编辑者及其年代、《论语》之真伪、《论语》之内容及其价值、《论语》读法、《论语》注释书及关系书六节。

考证详尽,论证严谨,为后人研究的基础材料。

【原文欣赏】《论语》编辑者及其年代《汉书·艺文志》云:“《论语》者,孔子应答弟子时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也,当时弟子各有所记;夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之《论语》。

”据此,则谓《论语》直接成于孔子弟子之手。

虽然,书中所记如鲁哀公、季康子、子服景伯诸人,皆举其谥,诸人之死皆在孔子卒后;书中又记曾子临终之言,曾子在孔门齿最幼,其卒年更当远后于孔子;然则此书最少应有一部分为孔子卒后数十年七十子之门人所记,无疑。

书中于有子曾子皆称“子”;全书第一章记孔子语,第二章即记有子语;第三章记孔子语,第四章即记曾子语。

窃疑纂辑成书,当出有子曾子门人之手;而所记孔子言行,半承有曾二子之笔记或口述也。

《论语》之真伪先秦书赝品极多,学者最宜慎择。

《论语》为孔门相传宝典,大致可信。

【编辑按语】本文为中华书局1980年出版的杨伯峻之《论语译注》。

目录导言例言学而篇第一为政篇第二八佾篇第三里仁篇第四公冶长篇第五雍也篇第六述而篇第七泰伯篇第八子罕篇第九乡党篇第十先进篇第十一颜渊篇第十二子路篇第十三宪问篇第十四卫灵公篇第十五季氏篇第十六阳货篇第十七微子篇第十八子张篇第十九尧曰篇第二十导言(一)“论语”命名的意义和来由《论语》是这样一部书,它记载着孔子的言语行事,也记载着孔子的若干学生的言语行事。

班固的《汉书?艺文志》说:“《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。

当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之《论语》。

”《文选·辩命论》注引《傅子》也说:“昔仲尼既殁,仲弓之徒追论夫子之言,谓之《论语》。

”从这两段话裹,我们得到两点概念:(1)“论语”的“论”是“论纂”的意思,“论语”的“语”是“语言”的意思,“论语”就是把“接闻于夫子之语”“论纂”起来的意思。

(2)“论语”的名字是当时就有的,不是后来别人给它的。

关于“论语”命名的意义,后来还有些不同的说法,譬如刘熙在《释名?释典艺》中说:“《论语》,记孔子与弟子所语之言也。

论,伦也,有伦理也。

语,叙也,叙己所欲说也。

”那么,“论语”的意义便是“有条理地叙述自己的话”。

说到这里,谁都不免会问一句:难道除孔子和他的弟子以外,别人的说话都不是“有条理的叙述”吗?如果不是这样,那“论语”这样命名有什么意义呢?可见刘熙这一解释是很牵强的。

(《释名》的训诂名物,以音训为主,其中不少牵强傅会的地方。

)还有把“论”解释为“讨论”的,说“论语”是“讨论文义”的书,何异孙的《十一经问对》便如是主张,更是后出的主观的看法了。

关于《论语》命名的来由,也有不同的说法。

王充在《论衡?正说篇》便说:“初,孔子孙孔安国以教鲁人扶卿,官至荆州刺史,始曰《论语》。

”似乎是《论语》之名要到汉武帝时才由孔安国、扶卿给它的。

这一说法不但和刘歆、班固的说法不同,而且也未必与事实相合,《礼记?坊记》中有这样一段话:“子云:君子弛其亲之过而敬其美。

关于国学经典的句子1. 国学名句大全100句国学经典名言1.天行健,君子以自强不息。

--《周易》译:作为君子,应该有坚强的意志,永不止息的奋斗精神,努力加强自我修养,完成并发展自己的学业或事业,能这样做才体现了天的意志,不辜负宇宙给予君子的职责和才能。

2.勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

--《三国志》刘备语译:对任何一件事,不要因为它是很小的、不显眼的坏事就去做;相反,对于一些微小的。

却有益于别人的好事,不要因为它意义不大就不去做它。

3.见善如不及,见不善如探汤。

--《论语》译:见到好的人,生怕来不及向他学习62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333363386139,见到好的事,生怕迟了就做不了。

看到了恶人、坏事,就像是接触到热得发烫的水一样,要立刻离开,避得远远的。

4.躬自厚而薄责于人,则远怨矣。

--《论语》译:干活抢重的,有过失主动承担主要责任是"躬自厚",对别人多谅解多宽容,是"薄责于人",这样的话,就不会互相怨恨。

5.君子成人之美,不成人之恶。

小人反是。

--《论语》译:君子总是从善良的或有利于他人的愿望出发,全心全意促使别人实现良好的意愿和正当的要求,不会用冷酷的眼光看世界。

或是唯恐天下不乱,不会在别人有失败、错误或痛苦时推波助澜。

小人却相反,总是"成人之恶,不成人之美"。

6.见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

--《论语》译:见到有人在某一方面有超过自己的长处和优点,就虚心请教,认真学习,想办法赶上他,和他达到同一水平;见有人存在某种缺点或不足,就要冷静反省,看自己是不是也有他那样的缺点或不足。

7.己所不欲,勿施于人。

--《论语》译:自己不想要的(痛苦、灾难、祸事……),就不要把它强加到别人身上去。

8.当仁,不让于师。

--《论语》译:遇到应该做的好事,不能犹豫不决,即使老师在一旁,也应该抢着去做。

岭南文化书社六年级下册总复习资料答案人教版六年级语文下册总复习资料(含答案)文言文两则1.《学奕》选自《孟子·告子》。

通过写奕秋教两人下棋的事,说明了学习必须专心致志,不能三心二意。

2.《两小儿辩日》选自《列子·汤问》,故事体现了两小儿善于观察,敢于提问,说话有理有据和孔子实事求是的态度。

3.孟子是我国古代的思想家,教育家。

孔子是春秋时期的思想家,教育家,政治家,儒家学派的创始人。

他一生的言行被弟子编成《论语》一书。

4.理解句子。

(1)为是其智弗若与?曰:非然也。

难道是因为他的智力不如别人好吗?回答说:“不是这样的。

”(2)我以日始出时去人近,而日中时远也。

我认为太阳刚出来的时候离人近一些,而中午的时候离人远一些。

(3)孰为汝多知乎?谁说你的知识渊博呢?匆匆1.《匆匆》的作者是朱自清,他的作品还有《绿》、《背影》。

2.文章紧扣“匆匆”,写了时光流逝的踪迹,表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜。

3.课文运用了拟人、比喻、排比、反问等修辞手法。

开头、结尾都用了设问句,首尾呼应,突出时间来去匆匆的惋惜和无奈的强烈情感。

4.写出珍惜时间的语句。

(1)一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

(2)光阴似箭,日月如梭。

桃花心木1.《桃花心木》的作者是林清玄,我们学过他的《和时间赛跑》。

文章借树的生长比喻人的成长。

写一个种树人让“树木自己学会在土地里找水源”的育苗方法,说明了在艰苦环境中经受生活考验,克服依赖性的重要意义。

2.树的生长“不确定”指老天下雨,种树人浇水没规律。

人生活的“不确定”指生活中不可预知的坎坷、曲折、磨难。

桃花心木在不确定中寻找水源、拼命扎根,就能长成百年大树,显示出勃勃生机。

人在不确定中生活,经历风雨和磨难就能成为意志坚强有所作为的人。

树似人,人如树,这篇文章是借物喻人的表达方法。