不真正不作为犯

- 格式:docx

- 大小:12.73 KB

- 文档页数:1

不真正不作为犯基本问题研究作者:晏旅张蕊来源:《法制与社会》2014年第28期摘要不真正不作为犯是指刑法条文没有将不作为表述为构成要件要素,但是行为人以不作为的形式实现的犯罪。

不真正不作为犯基于作为义务产生。

作为义务的形式来源为:法律规定的义务,职务、业务要求的义务及法律行为引起的义务。

作为义务实质方面包括:作为的可能性、结果回避可能性及不作为与作为的等价性。

不真正不作为犯与罪刑法定原则并无冲突。

关键词不真正不作为犯作为义务法益作者简介:晏旅、张蕊,北京市海淀区人民检察院公诉二处助理检察员。

中图分类号:D924 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2014)10-276-02在刑法总则相关问题的研究中,有关不真正不作为犯的研究一直是争论较多的一个论题,在查阅相关学者的研究成果的基础上,笔者试图将不真正不作为犯的基本问题作一个阐述。

一、不真正不作为犯的概念刑法理论将行为概括为二种基本形式,作为与不作为,作为是指作为人以积级的身体活动制造或增加一般人不应承担的危险。

不作为是指行为人在履行自己应尽义务的情况下不履行该义务。

不作为犯分为两种类型:(1)真正不作为犯,真正不作为犯又叫纯正不作为犯,是指刑法明文规定只能由不作为构成的犯罪,如《刑法》第311条规定的“拒绝提供间谍证据罪”,第261条规定的“遗弃罪”。

(2)不真正不作为犯,不真正不作为犯又叫不纯正不作为犯。

是指刑法条文没有将不作为表述为构成要件要素,但是行为人以不作为的形式实现的犯罪,即行为人以不作为的形式实施的通常为作为形式的犯罪。

二、不真正不作为犯的成立要件不真正不作为犯的成立要件与作为犯的成立要件是相同的,但其在作为犯成立要件基础上还有一个自己独立的要素,即基于保证人地位的作为义务,保证人,是指负有防止结果发生的特别义务的人。

保证人的概念首先由德国学者纳格勒提出,保证人说的提出弥补了之前学说的缺点。

因为保证人有防止结果发生的特别义务,这种义务的来源也就成了不真正不作为犯研究无法回避的问题。

犯罪理论论文不纯正不作为犯论文:不纯正不作为犯问题研究摘要:不纯正不作为犯作为不作为犯罪理论的核心,一直以来备受大陆法系刑法学家关注。

试图通过对不纯正不作为犯概念和理论发展的阐述以及不纯正不作为犯理论中等置问题以及不纯正不作为犯的构成要件等问题进行论述,以期达到抛砖引玉之目的,引起理论界对不纯正不作为犯更加深入、细致的研究。

关键词:不纯正不作为犯;等价值性;构成要件1 不纯正不作为犯的概念及发展过程不纯正不作为犯(亦称不真正不作为犯)的理论研究最早可以追溯到19世纪,因当时的刑法学受到自然科学“无不能产生有”的观点的影响,不作为理论开始引起各国刑法理论研究的重视。

按照“无不能产生有”的观点,不作为即是“无”,因而不可能像作为行为那样对“有”这一结果具有原因力。

但事实情况是不作为在很多时候能现实地引起危害结果的发生。

因而以19世纪的德国法学为中心,展开了对不作为犯罪的理论研究。

首先开始区分不真正不作为犯和真正不作为犯并提出因果关系的问题的是19世纪德国法学者H•卢登(H•Luden)。

后来又历经以迈耶(M•E•Mayer)为代表的违法性说、纳格勒(Johannes Nagler 1876-1951)的“保证人说”以及后来赫尔穆特﹒迈耶提和阿明﹒考夫曼(Armin Kaufman)对“保证人说”违反罪刑法定主义的质疑,一步一步地将不纯正不作为犯的研究推向深入。

由此看来,不作为犯的理论研究比作为犯要复杂的多,而不纯正不作为犯作为不作为犯理论的核心,其理论研究的复杂性在不作为犯的基础上又向前推进了一个层次。

我国刑法没有明确规定不作为的一般概念。

刑法理论认为,所谓不作为,是指行为人具有实施某种行为的特定义务,能够履行而不履行的危害行为。

关于不纯正不作为犯,刑法亦没有作出规定,历来争论也比较大,关于不纯正不作为犯的见解主要有三种:第一种观点认为,不纯正不作为犯是“不为法律所期待的一定行为因而惹起一定结果发生的场合”,这种观点认为只有在结果犯中才能成立不纯正不作为犯,以危害结果的发生作为该当要件之一。

不真正不作为犯罪之因果关系讨论[摘要]不真正不作为犯罪是指行为人以不作为的方式实现了通常情况下以作为方式实施的犯罪。

行为人在没有实施任何制造、推进侵害结果的积极身体活动时,却出现了法益侵害的结果,这种不作为与侵害结果之间必然有着刑法上的因果关系。

如何解释不作为对受到侵害的法益有原因力是文章将要解决的主要问题。

[关键词]不真正不作为犯罪;因果关系;条件说;拟制说一、传统的因果关系理论(一)条件说条件说认为实行行为与犯罪结果之间,只要存在着“没有前者就没有后者”的条件关系时,就认为具有刑法上的因果关系。

以宋福祥杀人案为例,宋福祥的妻子李霞上吊,宋福祥听到之后如果没有离开而是及时将妻子救下,就不会有妻子死亡的这个结果出现,因此,根据条件说,宋福祥符合了“没有前者(宋离开没有施救),就没有后者(妻子死亡)”的条件关系,因而宋福祥的不作为与妻子李霞的死亡之间存在因果关系。

这样判断似乎合情合理。

但是,条件说认为给结果造成影响的条件都具有同等的价值,不适当的扩大了刑法中因果关系的考察范围。

(二)原因说原因说是在批判条件说不当扩大因果关系的范围基础上提出来的。

原因说认为为了防止条件说不当扩大处罚范围带来的弊端,应当将条件限制在一定的范围之内,在条件中挑选一部分作为结果的原因。

因而条件说又称之为原因条件区别说或个别化说。

原因说的这一主张相对于条件说具有进步意义,有利于进一步限制刑法的处罚范围。

但是,对于将哪些条件挑选出来做为结果的原因,原因说内部又出现了不同的主张。

有优势条件说、最有力条件说、动力条件说、异常行为原因说等多种判断方法,但是都没有很好地解决将哪些条件作为原因来判断的问题。

(三)相当因果关系说相当因果关系说认为根据一般人社会生活中的经验,在通常情况下,某种行为产生某种结果被认为是相当的场合,就认为该行为与该结果之间具有因果关系。

这里的相当是指就一般人而言,在通常情况下,某种行为会产生某种结果,就被认为具有相当性。

不作为犯罪类型有哪些不作为犯罪类型有哪些?不作为犯罪的类型如下:1、纯正不作为犯;2、不纯正不作为犯;3、混合不作为犯。

不作为犯罪,是指⾏为⼈违反法律直接规定,负有法定义务⽽拒绝履⾏,情节严重或情节恶劣的⾏为。

下⾯店铺⼩编将为你解答。

⼀、不作为犯罪类型有哪些不作为犯罪类型有:1、纯正不作为犯;2、不纯正不作为犯;3、混合不作为犯。

1、纯正不作为犯纯正不作为犯是指由刑法明⽂规定的只能由不作为构成的犯罪,它是以不履⾏特定义务为构成要件的犯罪。

也就是说,在我国现⾏刑法中,⾏为⼈的⾏为但凡符合法律明⽂规定的不作为犯罪的构成要件,都可根据法律的规定定罪量刑,因此,纯正不作为犯罪的成⽴必须以构成要件齐备为前提。

例如,遗弃罪,拒不救援友邻部队罪等。

所谓“纯正”指的是该类犯罪只能由不作为⾏为构成,⽽不能由作为⾏为构成。

同时,在纯正不作为犯罪的犯罪构成中,对法定义务的违反,是该类犯罪成⽴的前提,也是该类犯罪构成纯正不作为犯罪的构成要件中的重要内容。

2、不纯正不作为犯所谓不纯正不作为犯,是指⾏为⼈以不作为的形式实施的通常以作为形式实施的犯罪,例如以不作为形式实施的交通肇事后逃逸甚⾄放任更严重危害后果发⽣的间接故意杀⼈案件等。

3、混合不作为犯我国有学者根据刑法分则对具体犯罪的不作为模式,除了把不作为犯分为纯正不作为犯和不纯正不作为犯之外,还提出了另外⼀种不作为犯,即混合不作为犯。

所谓混合不作为犯的表述为“混合不作为犯是指既有作为⼜有不作为共同构成的犯罪形态”,“混合不作为犯的特点在于作为与不作为必须同时存在才能构成犯罪,如果只有作为或者只有不作为,则不能成⽴该犯罪”,例如我国现⾏刑法规定的抗税罪和⾛私罪便同时包含作为和不作为两种⾏为。

⼆、不真正不作为犯具有如下特征:1、不真正不作为犯是违背防⽌危害结果发⽣义务的犯罪。

(1)不真正不作为犯作为不作为犯的⼀种,必然具有不作为犯的本质特征,即违背法定义务。

在刑法理论中所有不作为犯罪的问题⽆不以特定义务为基础,它反映了不作为犯罪的基本犯罪事实和构成要素,是决定不作为犯罪能否成⽴以及属于何种性质的主要依据。

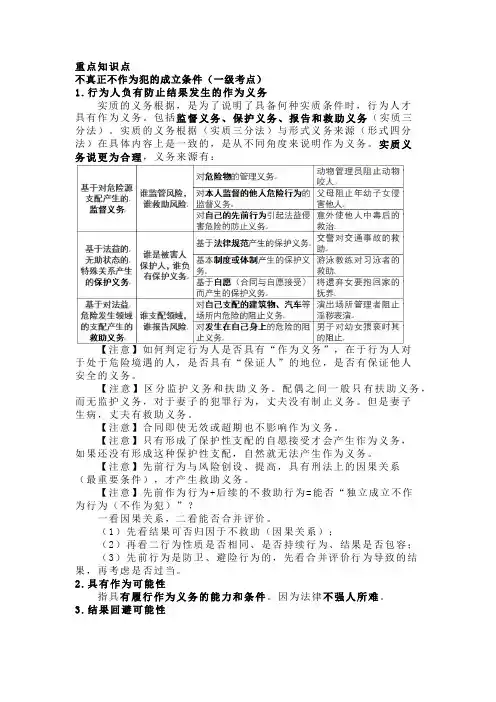

重点知识点不真正不作为犯的成立条件(一级考点)1.行为人负有防止结果发生的作为义务实质的义务根据,是为了说明了具备何种实质条件时,行为人才具有作为义务。

包括监督义务、保护义务、报告和救助义务(实质三分法)。

实质的义务根据(实质三分法)与形式义务来源(形式四分法)在具体内容上是一致的,是从不同角度来说明作为义务。

实质义务说更为合理,义务来源有:【注意】如何判定行为人是否具有“作为义务”,在于行为人对于处于危险境遇的人,是否具有“保证人”的地位,是否有保证他人安全的义务。

【注意】区分监护义务和扶助义务。

配偶之间一般只有扶助义务,而无监护义务,对于妻子的犯罪行为,丈夫没有制止义务。

但是妻子生病,丈夫有救助义务。

【注意】合同即使无效或超期也不影响作为义务。

【注意】只有形成了保护性支配的自愿接受才会产生作为义务,如果还没有形成这种保护性支配,自然就无法产生作为义务。

【注意】先前行为与风险创设、提高,具有刑法上的因果关系(最重要条件),才产生救助义务。

【注意】先前作为行为+后续的不救助行为=能否“独立成立不作为行为(不作为犯)”?一看因果关系,二看能否合并评价。

(1)先看结果可否归因于不救助(因果关系);(2)再看二行为性质是否相同、是否持续行为、结果是否包容;(3)先前行为是防卫、避险行为的,先看合并评价行为导致的结果,再考虑是否过当。

2.具有作为可能性指具有履行作为义务的能力和条件。

因为法律不强人所难。

3.结果回避可能性刑法给行为人附加作为义务是有意义和目的的,也即如果履行了该作为义务,那么危害结果便不会发生,也即具有结果避免发生的可能性。

如果履行了该作为义务,危害结果仍然会发生,则履行该作为义务便没有意义了。

此时,就没有必要谴责行为人的不履行了。

4.作为与不作为的等价性“应为、能为、而不为”是成立不作为犯的定性要求,具备了,只能说明该行为属于不作为。

但是,是否达到值得科处刑罚的程度,还有个量的要求。

对此可以参照对应的作为犯罪的程度,如果达到作为犯罪的程度,与其可以相同评价,那么就可定罪。

作为与不作为的1.概念作为:即积极的行为,指以积极的身体举止实施刑法所禁止的行为。

体现为违反禁止规范,有多种表现形式,如利用他人、物质工具、动物或者自然力等等。

不作为:即消极的行为,指行为人在能够履行自己应尽义务的情况下不履行该义务。

体现为违反禁止规范与命令规范。

2.不作为犯罪的分类真正(纯正)不作为犯:刑法明文规定只能由不作为构成的犯罪。

如遗弃罪,丢失枪支不报罪,不报、谎报安全事故罪,不解救被拐卖、绑架的妇女、儿童罪等。

不真正(不纯正)不作为犯:行为人以不作为形式实施的通常为作为形式的犯罪。

注意:刑法中通常以作为方式实施的犯罪并非一定可以由不作为方式实施成立犯罪。

3.作为与不作为的关系(1)作为与不作为的竞合:案件可以分别从作为或者不作为角度解释其都成立该罪。

例如,甲驾驶机动车经过十字路口,前方红灯,甲驾车闯红灯,撞死行人乙。

甲的行为可以分别从作为或者不作为的角度解释构成交通肇事罪。

(2)作为与不作为的结合:成立某罪要求客观行为同时包括作为和不作为的行为内容。

例如,抗税罪的成立既要求行为人有暴力、胁迫等行为,还要求实施不缴纳应当缴纳税款的行为,两者结合才可能成立抗税罪。

注意:不要形成这样的思维定势,即一个犯罪要么是作为方式,要么是不作为方式。

实际上,有些犯罪的行为方式想当复杂:有的是作为方式,有的是不作为方式,有的是作为与不作为相结合的方式。

判断一个犯罪是哪种方式,首先要判断构成犯罪的行为内容,即哪个或哪些行为是刑法要评价的内容,再根据其内容判断表现方式。

【经典考题】(T20080213)甲因家中停电而点燃蜡烛时,意识到蜡烛没有放稳,有可能倾倒引起火灾,但想到如果就此引起火灾,反而可以获得高额的保险赔偿,于是外出吃饭,后来果然引起火灾,并将邻居家的房屋烧毁。

甲以失火为由向保险公司索赔,获得赔偿。

对于此案,下列哪一选项是正确的?A.就放火罪而言,甲的行为属于不作为犯B.就放火罪而言,甲的行为属于作为与不作为的结合C.就保险诈骗罪而言,甲的行为属于不作为犯D.就保险诈骗罪而言,甲的行为属于作为与不作为的结合解析:本题主要考核作为与不作为的判断与区分。

不真正不作为犯案例不作为犯分为真正不作为犯和不真正不作为犯。

其中,真正不作为犯又可称为纯正不作为犯,是指刑法规范中规定不作为为犯罪构成要件的犯罪,行为人以不作为的形式实施这种犯罪的情况,例如刑法中的偷税、遗弃罪等。

{1}我国刑法条文明确规定了真正不作为犯,司法实务部门只需严格按照法律规定操作即可,不存在违反罪刑法定的问题。

不真正不作为犯,又被称为不纯正不作为犯,是由不作为的方式实施的通常由作为实施的犯罪,由于未得到刑法条文的明确规定,因而容易引发是否处罚以及如何处罚的问题,归根结底仍是是否违反罪刑法定原则的问题。

在此,拟就不真正不作为犯与作为犯的等价性问题进行研究。

一、不真正不作为犯等价性的概念所谓等价值,也称“等价限制”或者“相当限制”,是指为了成立真正不作为犯,要求行为人必须以不作为实现的不法构成要件与作为实现的不法构成要件在行为上之等价,彼此相当。

{2}或者说,违反作为义务所产生的侵害在法定构成犯罪事实上与以作为手段所引起者具有同等的价值。

{3}当今大陆法系国家中,等价作为不真正不作为犯的构成要件,已然成为理论上的主流观点,也得到了不少国家刑法的确认。

例如,德国现行刑法第13条、奥地利刑法第2条,都对不真正不作为犯的等价性进行了规定。

日本刑法虽然未就对等价值问题作明文规定,但“不真正不作为犯的不作为和作为必须具有相当性”不仅是理论通说,也一直是司法实务中所坚持的观点。

我国司法实践中也存在不真正不作为犯的案例,例如,辽宁张述伟不作为故意杀妻案、浙江李某“见死不救”不作为故意杀人案{4},等等。

按照一般刑法理论,故意杀人罪以积极的作为方式构成,而上述案例中行为人却是以不作为的方式实施的故意杀人行为。

这当中的冲突不得不引起足够的重视。

因此,研究不真正不作为犯与作为犯等价值的理论就显得极为必要。

不真正不作为犯是刑法分则没有规定保证人与不作为内容,但行为人以不作为实施了通常应由作为实施的构成要件的犯罪。

不真正不作为犯的成立条件由于真正不作为犯的成立条件是由刑法条文明文规定的,所以需要判断的是不真正不作为犯的成立条件。

成立条件有四:(1)负有作为义务;(2)有能力履行该特定义务;(3)不履行该义务,造成或者可能造成危害结果;(4)量上要求:与相应作为犯具有等价性。

记忆公式:应为→能为→而不为→具有等价性。

(一)负有作为义务(应为)犯罪的发生流程:行为制造危险→危险增大→危险现实化为危害结果。

作为犯与不作为犯的差异主要表现在第一步。

作为犯中,行为通过积极的举动制造了危险,而且这种危险对法益的威胁具有直接性,具有直接导致危害结果发生的可能性。

例如,酒店老板将醉酒的客人扔进河里,客人溺水身亡。

这是作为的杀人。

不作为犯中,某项因素制造了危险,行为人负有制止危险的义务,却没有制止危险,导致危险增大,最后现实化为危害结果。

例如,酒店老板将醉酒的客人抬放在门口路边,也即将其置于危险境地,就有义务消除这份危险,但置之不理,导致客人被过往车辆轧死。

这是不作为的杀人。

行为人负有制止危险的作为义务,从实质上看,主要来自三个方面(作为义务的实质根据):11.某个危险源制造了危险,而行为人对危险源负有监督义务。

(1)对危险物的管理义务。

这里的危险物包括危险动物、危险物品、危险设施等。

例1,主人对饲养的凶狗负有监督义务,动物园的管理人对饲养的动物有管理义务。

当动物咬人时,负有阻止义务。

例2,道路设施、电力设施、矿井、广告牌等负责人对这些设施、设备负有管理义务。

例3,机动车的所有人对机动车的使用负有管理义务,如果无驾照者、醉酒者、小孩等欲驾驶,则负有阻止义务。

(2)对他人危险行为的监督义务。

这里的他人与行为人一般具有监护、监管关系。

例1,父母对年幼子女的危险行为负有监督义务。

如果年幼子女伤害别人,父母有阻止和救助义务。

例2,家属对患狂躁症的家庭成员的危险行为负有监督义务。

如果该狂躁症患者伤害别人,家属有阻止和救助义务。

例3,军官对士兵的危险行为的监控义务例4,幼儿园阿姨对小朋友的危险“恶作剧”负有监督义务。

刑法主观第一天一、不真正不作为犯的成立条件(一)不真正不作为犯客观成立条件:1.负有作为义务;2.具有作为可能性;3.不履行该义务;4.与相应作为犯具有等价性。

(二)不真正不作为犯的作为义务来源1.对危险源的监管义务;(1)对危险物的监管义务;(2)对负有监护、监管关系的他人实施的危险行为的监管义务;(3)对自己创设了法益危险的先行行为的监管义务。

2.对法益对象的保护义务;(1)基于特定关系;(2)基于特定领域产生保护义务。

二、结果加重犯1.一个行为构成基本犯(A罪),同时制造了加重结果(B罪),B罪成为A罪的法定刑升格条件,加重处罚。

2.刑法将加重结果(B罪)规定成基本犯(A罪)的法定刑升格条件,加重处罚。

3.基本犯罪是故意犯罪,对加重结果一般是过失。

4.基本犯的实行行为与加重结果之间具有因果关系。

三、存在介入因素的因果关系判断(一)第一步判断介入因素是否异常:1.介入因素不异常,先前行为对介入因素的出现、对介入因素导致的结果负责;2.介入因素异常,进行第二步判断。

(二)第二步判断谁的危险导致了结果:1.先前行为单独导致了结果;2.介入因素导致了结果;3.先前行为与介入因素共同导致了结果。

四、无法查明的案件(一)行为人是一个人:1.一个人实施一个行为,存疑时有利于被告;2.一个人实施两个行为,(1)如果是同一个犯罪的两个行为,不需要查明,不影响既遂;(2)如果分别属于不同的犯罪,则从整体分析可能的情形,存疑时有利于被告。

(二)行为人是两个人。

先判断两个人是否构成共同犯罪,若构成,部分实行,全部负责;若不构成共同犯罪,分别独立分析,存疑时有利于被告。

五、正当防卫(一)起因条件:1.不法性2.客观性3.现实性(二)时间条件:不法侵害正在进行。

在财产犯罪中,犯罪人即使取得财物,但在被害人当场还来得及挽回损失的情形下,视为不法侵害尚未结束,可实施正当防卫。

(三)意思条件:1.成立正当防卫不要求具有防卫意图;2.防卫认识,偶然防卫的观点展示:(1)防卫认识不要说:偶然防卫构成正当防卫;(2)防卫认识必要说:偶然防卫不成立正当防卫。

不真正不作为犯

不真正不作为犯要求满足三个条件:一是行为人负有防止危害结果发生的作为义务,即行为人处于保证人地位,二是行为人能够履行义务,即行为人具有作为的可能性,三是行为人履行义务本可以避免结果的发生,即行为人具有结果回避的可能性,其中第二三条件是所有不作为犯罪都应该具备的条件。

1.基于对危险源的支配产生的监督义务

如先前行为,危险动物

2.基于与法益的无助状态的特殊关系产生的保护义务。

如家庭成员之间相互扶持,在成员发生危险时,彼此有救助的义务

如弃婴在被甲救起后,甲对弃婴就有了救助的义务,不可增设弃婴的危险,降低风险不构成犯罪

3.基于对法益的危险发生领域的支配产生的阻止义务。

如出租车内发生的强奸行为,司机负有阻止义务,不阻止构成不作为的犯罪

4.基于职务所产生的义务。

如警察对醉酒人员有约束至酒醒的义务,醉酒人员自残,警察有阻止的义务,否则就构成犯罪.

5.作为可能性

.如在出租车内发生的强奸行为,加害人持枪逼迫被害人,出租车司机阻止会有生命危险,那这个时候就没有作为的可能性。

如儿子溺水,父亲不会游泳,父亲没有救,没有作为可能性,父亲不救儿子就不构成犯罪

6.结果回避可能性

如一个警察枪支走火,被害人受伤部位为心脏,已经穿透,就算送往医院仍然无法救治,虽然因为先前过失的行为产生了救助的义务,也有作为的可能性,但是死亡的结果已经无法回避,因此警察也不构成不作为的犯罪,而只是构成过失犯罪。