第四章 汽油机混合气的形成与燃烧

- 格式:doc

- 大小:708.00 KB

- 文档页数:19

![汽油机混合气[29113]](https://uimg.taocdn.com/0259833283c4bb4cf7ecd1fc.webp)

第4章练习题一、解释术语1、不规则燃烧2、点火提前角3、空燃比二、选择题1.提高汽油机的压缩比,要相应提高所使用汽油的()A、热值B、点火能量C、辛烷值D、馏程2.汽油机的燃烧过程是()A、温度传播过程B、压力传播过程C、热量传播过程D、火焰传播过程3、汽油机混合气形成过程中,燃料()、燃料蒸汽与空气之间的扩散同步进行。

A、喷射B、雾化C、蒸发D、混合4、下面列出的()属于汽油机的燃烧特点。

A、空气过量B、有时缺氧C、扩散燃烧D、混合气不均匀5、汽油机爆震燃烧的根本原因是远端混合气()A、自燃B、被火花塞点燃C、火焰传播不到D、被压缩6、汽油机的火焰速度是()A、燃烧速度B、火焰锋面移动速度C、扩散速度D、气流运动速度7、提高压缩比使汽油机的爆震倾向加大,为此,可采取()的措施。

A、减小喷油提前角B、减小点火提前角C、加大喷油提前角D、加大点火提前角三、填空题1、根据汽油机燃烧过程中气缸压力变化的特点,可以将汽油机燃烧过程分为、和三个阶段。

2、汽油机混合气的形成方式可以分为和两种。

3、压缩比是发动机热效率的重要因素。

但高压缩比会给汽油机增加的趋势。

4、对液态燃料,其混合气形成过程包括两个基本阶段:和。

5、燃油的雾化是指燃油喷入_________________后被粉碎分散为细小液滴的过程。

6、发动机转速增加时,应该相应地____________点火提前角。

7、在汽油机上调节负荷是通过改变节气门开度来调节进入气缸_______________的多少。

四、简答题1、P—φ图上画出汽油机正常燃烧,爆震燃烧和早燃的示功图,并简要说明它们的区别?2. 用示功图说明汽油机点火提前角过大、过小,对燃烧过程和发动机性能的影响。

3. 汽油机燃烧室组织适当的紊流运动的作用有哪些?第4章 练习题参考答案一、解释术语1、不规则燃烧是指在稳定正常运转的情况下,各循环之间的燃烧变动和各气缸之间的燃烧差异。

2、点火提前角是从火花塞跳火到上止点之间的曲轴转角。

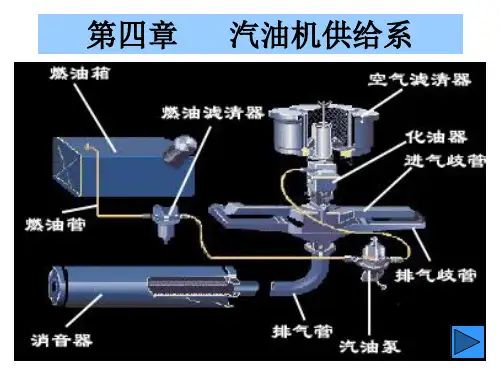

第二节 汽油机混合气的形成与燃烧一.汽油机混合气的形成1.化油器式汽油机混合气的形成汽油机的不同工况,对混合气成分的要求也不同。

化油器式汽油机的可燃混合气,是在气缸外部由化油器形成的,并通过节气门开度不同控制混合气的量,从而实现混合气的量调节。

1)发动机不同工况对混合气的要求理想的化油器,能够在满足最佳性能要求的前提下,使混合气成分随负荷(或混合气量)的变化而变化,如图3-1所示。

2)化油器的工作原理为满足发动机不同工况对混合气的要求,化油器设有主供油装置、怠速供油装置、加速供油装置、加浓供油装置和起动供油装置等。

2.电子控制燃油喷射汽油机混合气的形成电子控制的汽油喷射系统,以发动机转速和空气量为依据,由ECU 接受来自各个传感器的信号,如:进气量、曲轴转角、发动机转速、加速减速、冷却水温度、过气温度、节气门开度及排气中氧含量等,经处理后,将控制信号送到喷油器,通过控制喷油器开闭时间的长短,控制供油量,使达到最佳空燃比,以适应发动机运行工况的要求。

常用的多点燃油喷射系统示意图如图3-6所示。

二.汽油机正常燃烧过程当汽油机压缩行程接近终了时,由火花塞跳火形成火焰中心,点燃可燃混合气,火焰以一定速度传播到整个燃烧室,燃烧混合气。

1. 正常燃烧进行情况在混合气的燃烧过程中,火焰的传播速度及火焰前锋的形状均没有急剧变化,这种燃烧现象称为正常燃烧。

根据高速摄影摄取的燃烧图,或激光吸收光谱仪来分析燃烧过程。

如图3-7所示,为汽油机燃烧过程的展开示功图,它以发动机曲轴转角为横坐标,气缸内气体压力为纵坐标。

图中虚线表示只压缩不点火的压缩线。

燃烧过程的进行是连续的,为分析方便,按其压力变化的特征,可人为地将汽油机的燃烧过程分为着火延迟期、明显燃烧期和补燃期三个阶段,分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示。

1)着火延迟期从火花塞跳火开始到形成火焰中心为止的这段时间,称为着火延迟期。

如图3-7中I 阶段所示。

从火花塞跳火开始到上止点的曲轴转角,称为点火提前角,用θig 表示。

典型发动机原理简答题及参考答案第一章发动机的性能1、简述工质改变对发动机实际循环的影响。

答:①工质比热容变化的影响:比热容Cp、Cv加大,k值减小,也就是相同加热量下,温升值会相对降低,使得热效率也相对下降。

②高温热分解:这一效应使燃烧放热的总时间拉长,实质上是降低了循环的等容度而使热效率ηt有所下降。

③工质分子变化系数的影响:一般情况下μ>1时,分子数增多,输出功率和热效率会上升,反之μ<l时,会下降。

④可燃混合气过量空气系数的影响:当过量空气系数φa1时,ηt值将随φa上升而有增大。

2、S/D〔行程/缸径〕这一参数对内燃机的转速、结构、气缸散热量以及与整车配套的主要影响有哪些?答:活塞平均运动速度?m?sn30,假设S/D小于1,称为短行程发动机,旋转半径减小,曲柄连杆机构的旋转运动质量的惯性力减小;在保证活塞平均运动速度?m不变的情况下,发动机转速n增加,有利于与汽车底盘传动系统的匹配,发动机高度较小,有利于在汽车发动机仓的布置; S/D值较小,相对散热面积较大,散热损失增加,燃烧室扁平,不利于合理组织燃烧等。

反之假设S/D值较大,当保持?m不变时,发动机转速n将降低。

S/D较大,发动机高度将增加,相对散热面积减少,散热损失减少等。

3、内燃机的机械损失包括哪几局部?常用哪几种方法测量内燃机的机械损失?答:机械损失由活塞与活塞环的摩擦损失、轴承与气门机构的摩擦损失、驱动附属机构的功率消耗、流体节流和摩擦损失、驱动扫气泵及增压器的损失等组成。

测定方法有:①示功图法、②倒拖法、③灭缸法、④油耗线法等。

4、简述单缸柴油机机械损失测定方法优缺点。

答:测量单缸柴油机机械损失的方法有:示功图法,油耗线法,倒拖法等。

用示功图法测量机械损失一般在发动机转速不是很高,或是上止点位置得到精确校正时才能取得较满意的结果。

在条件较好的实验室里,这种方法可以提供最可信的测定结果。

油耗线法仅适用干柴油机。

此法简单方便,甚至还可以用于实际使用中的柴油机上。

汽油机混合气形成方式汽油机混合气是指汽油和空气在一定比例下混合而成的燃料,它是发动机工作的必要条件之一。

汽油机混合气形成方式可以分为以下几种:1. 真空式进气道混合方式这种混合方式采用真空式进气道,通过油浴式空气过滤器,将空气吸入进气道,在进气道突缩处产生负压,从油箱中吸取汽油并混合,形成混合气进入发动机燃烧室。

这种方式简单可靠,但对进气道的设计和空气过滤器的保养要求较高。

2. 流量式进气道混合方式这种混合方式采用流量式进气道,进气道内装有空气流量传感器和节气门位置传感器,通过ECU(发动机控制单元)计算出所需的空气和燃油的比例,再通过喷油嘴向进气道喷出特定量的燃油,从而形成混合气进入发动机燃烧室。

这种方式可以实现空燃比的精准控制,发动机工作性能更好。

3. 直喷式燃油混合方式这种混合方式是将燃油以高压形式喷射到发动机燃烧室中,与空气混合后直接燃烧。

这种方式可以提高燃油利用率,减少废气排放,但对发动机的设计和高压燃油喷射系统的稳定性要求较高。

4. 蒸发式燃油混合方式这种混合方式是将燃油先通过喷油嘴喷入进气道中,然后借助发动机运作时的温度和压力,使燃油蒸发后与空气混合。

这种方式可以实现较高的燃油利用率,但对喷油嘴的设计和喷油量的控制要求较高。

5. 气化式燃油混合方式这种混合方式是将液态燃油加热气化后与空气混合,形成混合气进入发动机燃烧室。

这种方式可以提高燃油利用率,但对发动机的设计和气化系统的稳定性要求较高。

综上所述,汽油机混合气形成方式的选择取决于发动机的类型和使用要求,各种混合方式都有其优缺点,需要根据实际情况进行选择。

汽油机可燃混合气的形成汽油机是一种常见的内燃机,其工作原理是通过燃烧混合气体产生能量驱动车辆或机械运转。

而汽油机的可燃混合气的形成是实现这一过程的关键。

本文将从混合气的组成、混合气的调配以及混合气的点火等方面,详细介绍汽油机可燃混合气的形成过程。

我们来了解一下汽油机可燃混合气的组成。

可燃混合气主要由空气和汽油组成。

空气中含有氧气,而氧气是燃烧的必要条件。

汽油则是一种燃料,其中含有碳氢化合物。

在燃烧过程中,汽油中的碳氢化合物与氧气发生化学反应,产生二氧化碳、水和能量。

因此,混合气中的氧气和汽油的比例是影响燃烧效果的重要因素。

混合气的调配是形成可燃混合气的关键步骤。

混合气的调配是通过进气系统实现的。

汽油机进气系统通常包括空气滤清器、进气管道、节气门和进气歧管等部件。

空气滤清器的作用是过滤空气中的杂质,保证进入气缸的空气质量。

进气管道将空气引入到发动机内部。

节气门的开度可以调节空气的流量。

而进气歧管则将空气分配到各个气缸中。

通过调节这些部件,可以控制混合气中空气和汽油的比例,以实现最佳的燃烧效果。

混合气的点火是混合气燃烧的关键步骤。

点火系统由点火线圈、火花塞和点火控制装置组成。

点火线圈将电能转化为高压电流,通过火花塞引燃混合气。

点火控制装置则控制点火时间和点火顺序。

在正时点,点火线圈会产生高压电流,使火花塞产生火花,点燃混合气。

混合气的点火需要考虑到点火的时机和点火的能量。

时机过早或过晚,都会影响燃烧效果。

能量不足则无法点燃混合气,能量过大则会造成爆震。

汽油机可燃混合气的形成是一个复杂的过程,需要考虑到混合气的组成、混合气的调配以及混合气的点火等因素。

只有在合适的条件下,混合气才能充分燃烧,释放出足够的能量,推动发动机正常工作。

因此,在汽油机维护和使用过程中,需要对混合气进行合理的调配和点火控制,以确保发动机的高效运行。

第四章 汽油机混合气的形成与燃烧§4-1 汽油机燃烧过程1、汽油机 ①混合气均匀,在气缸外部形成混合气预混合时间长。

燃烧过程的特点: ②火花塞放电点火,可控制点火时间、地点、能量。

③传播式燃烧,燃烧速度和放热速率取决于火焰传播速度。

2、火焰传播速度U T ——单位时间内火焰前锋面相对未燃混合气向前推动的距离。

用U T 表示[m/s]。

3、燃烧速度U m : 单位时间燃烧的混合气质量。

燃烧速度用U m 表示[kg/s].U m =dtdm =T T A U T ρ [kg/s]. 式中 T ρ——未燃混合气密度;U T ——火焰传播速度;T A ——火焰前锋面积。

一、汽油机正常燃烧:定义:唯一地由火花塞点火且火焰前锋以特定的速度传遍整个燃烧室的过程。

(一)汽油机正常燃烧过程:燃烧过程分为三个阶段: (Ⅰ)着火延迟期;(Ⅱ)明显燃烧期;(Ⅲ)后燃期。

0(Ⅰ)着火延迟期i τ(1-2点):从火花塞跳火↔压力偏离压缩线(出现火焰,5%放热量)的时间或曲轴转角。

作用:火花塞放电点燃混合气形成火焰核心(链引发);①两极电压达10~15Kv ;②击穿电极间隙的混合气,造成电极间电流通过;火花塞 ③电火花能量多在40~80m J ;放电特性 : ④局部温度可达3000K ,使电极附近的混合气立即点燃;⑤形成火焰中心,火焰向四周传播;⑥气缸压力脱离压缩线开始急剧上升。

特点:燃烧量小,压力升高不明显。

①燃料,辛烷值↑→i τ↑;影响i τ ②缸内温度↓↑→i τ、压力↑↑→i τ;长短的因素: ③混合气浓度(i τα,9.0~8.0=最短);④残余废气系数γ↑→i τ↑⑤点火能量↓↑→i τ。

希望:尽量缩短i τ并保持稳定。

(Ⅱ)明显燃烧期(2-3点):从火焰核心形成(开始燃烧)↔max P (火焰传播到整个燃烧室)。

作用:迅速地把大部分燃料的化学能迅速转变为热能;特点:是汽油机燃烧的主要时期,热量利用率高。

明显燃烧期愈短,愈靠近上止点,汽油机经济性、动力性愈好。

要求:在压力升高率(平均压力升高率)不过高(0.175MPa -0.25MPa )的前提下尽量缩短明显燃烧期(20-40°CA )并靠近上止点(Pmax 在12-15°CA )。

气缸内压力上升的程度,用平均压力升高率表示:2323ϕϕϕ--=∆∆p p p , 式中23,p p —第二阶段终点3和起点2的压力; 23,ϕϕ—第3和2相对上止点的曲轴转角。

一般明显燃烧期约占20CA ︒~40CA ︒曲轴转角,燃烧最高压力m a x P 出现在上止点后12CA ︒~15CA ︒曲轴转角,~175.0=∆∆ϕp CA MPa ︒/25.0为宜。

ϕ∆∆p 值过高,工作粗暴,机械负荷、热负荷增加对NOx 排放增加。

(Ⅲ)后燃期(3点以后),定义:从压力最高点到燃料燃烧90%以上的时间或曲轴转角。

促使①火焰前锋后未及燃烧的燃料再燃烧;作用: ②贴附在缸壁上未燃混合气层的部分燃烧;③高温分解的燃烧产物(H 2、CO 等)重新氧化。

特点:燃烧速度慢,远离上止点,热量利用率低,。

希望:尽量减少后燃期。

(二)影响燃烧速度U m =dtdm =T T A U T ρ的因素: (1)燃混合气密度T ρ:↑ε和↑P 进→T ρ↑→U m ↑。

(2)火焰传播速度U T :控制U m 就能控制明显燃烧期的长短及相对曲轴转角的位置。

一般在5000~8000r /min ,燃烧时间极短,仅0.001~0.002s 。

*影响 U T 的因素:①缸内紊流↑→U T ↑紊流是有一定运动方向的涡流运动和无数小气团的无规则脉动运动所组成,这些由气体质点所组成的小气团大小不一,流动的速度、方向也不相同,但宏观流动方向则是一致的。

紊流强度u :各点速度的均方根值,火焰速度比:紊流火焰速度与层流火焰速度之比。

加强燃烧室的紊流尤其是微涡流运动,火焰速度增加。

②混合气成分:当α=0.85~0.95时,U m 最快,e P最大,称为功率混合比。

当α=l.03~1.l 时,氧气充足燃烧完全,汽油机经济性最好,此混合比称为经济混合比。

当 α>1.3~1.4时,火焰难以传播,汽油机不能工作,此种混合比称为火焰传播下限。

当α<0.4~0.5时,由于严重缺氧,使火焰不能传播,这种混合比称为火焰传播上限。

注意,混合气火焰传播界限并非常数,它是随条件而变化的,如混合气温度高,点火能量大,气体紊流强等,火焰传播界限就扩大;混合气中废气含量多,界限就变窄。

③残余废气系数γ↑→U T ↓④混合气初始温度:混合气初始温度高,火焰速度增加。

(3)火焰前锋面积T A :利用燃烧室几何形状及其与火花塞位置的配合,可以改变不同时期火焰前锋扫过的面积,以调整燃烧速度。

图4-6为不同燃烧室火焰前锋面积变化的情况。

它直接影响到明显燃烧期相当曲轴转角的位置及燃烧速度变化的情况,与压力上升密切相关。

(三)不规则燃烧:汽油机不规则燃烧是指在稳定正常运转的情况下1. 各循环之间的燃烧变动;2. 各气缸之间的燃烧差异。

1. 循环变动工况一定各个循环的示功不同。

原因:①火花塞附近混合气的混合比; ②气体紊流性质、程度在各循环均有变动,致使火焰中心形成的时间不同,即由有效着火时间变动而引起。

危害:使空燃比和点火提前角调整对每一循环都不可能处于最佳状态→ ↑e b ,↓P e ,不正常燃烧倾向增加,整个汽油机性能下降。

影响的因素: ①当α=0.8~0.9时循环燃烧变动最小;②在中等负荷以上变动较小;③加强紊流有助于减少变动,因此转速增加,一般变动减小;④加大点火能量,采用多点点火,情况可有所改善;⑤点火时刻和点火位置对燃烧变动很敏感。

2.各缸间燃烧差异T原因:主要是由于分配不均匀造成的危害:整个汽油机功率下降,耗油率上升;排放性能恶化。

影响的因素:①分配不均匀在进气管内存在着空气、燃料蒸气、各种比例的混合气、大小不一的雾化油粒以及沉积在进气管壁上厚薄不同的油膜,要想让它们均匀分配到各个气缸是很困难的。

②进气歧管的差别各缸间进气重叠引起的干涉等现象,导致各缸进气量、进气速度以及气流的紊流状态等不能完全一致。

③α的影响各缸混合气成分不同,使得各缸不可能在最佳调整状况下工作,即各缸不可能都处于经济混合气或功率混合气浓度。

④进气管的设计进气系统所有零件的设计和安装位置都有关系,任何不对称和流动阻力不同的情况都会破坏均匀分配,其中影响最大的是进气管的设计。

(四)燃烧室壁面的熄火作用:在火焰传播过程中,即紧靠壁面附近的火焰不能传播的。

(1)原因:由链反应中断和冷缸壁使接近缸壁的一层气体冷却所造成。

(2)影响因素是:①当α=1左右,熄火厚度最小,混合气加浓或减稀,此厚度均增加;②负荷减小时,熄火厚度显著增加;③燃烧室温度、压力提高,气缸紊流加强,熄火厚度均减小。

(3)危害:存在大量未燃烧的烃,排气中HC↑↑。

(4)解决措施:尽量减小熄火厚度及燃烧室的面容比F/V,以降低汽油机的HC排出量。

二、不正常燃烧不正常燃烧可分爆燃和表面点火两类。

(一)爆燃特征:气缸内发出特别尖锐的金属敲击声,亦称之敲缸。

(1)原因:处在最后燃烧位置上的那部分未燃混合气(常称末端混合气),受到压缩和辐射热的作用,加速了先期反应产生了自燃。

压力冲击波反复撞击缸壁。

(2)影响因素是:1)燃料性质:辛烷值高的燃料,抗爆燃能力强。

2)末端混合气的压力、温度和压缩比①末端混合气的压力和温度增高,则爆燃倾向增大。

②提高压缩比,则气缸内压力、温度升高,爆燃易发生;③气缸盖、活塞的材料使用轻金属,由于其导热性好,末端混合气压力、温度低,爆燃倾向小,可提高压缩比0.4~0.7单位。

3)火焰前锋传播到末端混合气的时间提高火焰传播速度、缩短火焰传播距离,都会减少火焰前锋传播到末端混合气的时间,这有利于避免爆燃。

例如,气缸直径大时,火焰传播距离增加,爆燃倾向增大,故没有很大缸径的汽油机。

(3)危害①严重时破坏缸壁表面的附面气膜和油膜,使传热增加,气缸盖和活塞顶温度升高,冷却系过热,功率减少,耗油率增加,②甚至造成活塞、气门烧坏,轴瓦破裂,火花塞绝缘体破裂,润滑油氧化成胶质,活塞环粘在槽内。

轻微敲缸时,发动机功率上升,油耗下降;严重时,可产生冷却水过热,功率下降,耗油率上升。

(二)表面点火----热点点火由燃烧室内炽热表面(如排气门头部、火花塞绝缘体或零件表面炽热的沉积物等)点燃混合气的现象,统称表面点火。

点火时刻是不可控制的,多发生在ε>9的汽油机上。

1.早燃是指在火花塞点火之前,炽热表面就点燃混合气的现象。

由于它提前点火而且热点表面比火花大,使燃烧速率快,气缸压力、温度增高,发动机工作粗暴,并且由于压缩功增大,向缸壁传热增加,致使功率下降,火花塞、活塞等零件过热。

图4-11给出汽油机早燃示功图情况。

早燃会诱发爆燃,爆燃又会让更多的炽热表面温度升高,促使更剧烈的表面点火,两者互相促进,危害可能更大。

2.后燃是指在火花塞点火之后,炽热表面或受热辐射点燃混合气的现象。

与爆燃不同,表面点火一般是在正常火焰烧到之前由炽热物点燃混合气所致,没有压力冲击波,“敲缸声”比较沉闷,主要是由活塞、连杆、曲轴等运动件受到冲击负荷产生振动而造成。

各种燃烧示功图的比较如图所示。

凡是能促使燃烧室温度和压力升高以及促使积炭一等炽热点形成的一切条件,都能促成表面点火。

三、使用因素对燃烧的影响分析方法:最终要分析的性能为1、发动机性能:动力性(Pe )、经济性(e η)、排放特性(HC :壁面淬熄及混合气过浓,NOx :高温、富氧、作用时间,CO :1<α时或不均匀时);2、燃烧过程因素:点火提前角(正比与着火延迟期)、不规则燃烧、不正常燃烧、壁面淬熄等。

主要影响因素:燃烧速率(密度、T 、P 、紊流强度等)、点火提前角、T 、P 、混合气浓度等等。

从初始条件入手,分析出对中间层因素的影响规律最终推导到性能即完全分析正确了。

1、混合气浓度α当=α8~0.9时,U T 、Pz 、z T 、ϕ∆∆p 、 Pe 均达最高值,且爆燃倾向↑。

当=αl.03~1.1时,燃烧完全,e b 最低。

最高温度+富裕空气→NOx ↑。

当α<l 燃烧不完全→CO ↑。

e b ↓;当α<0.8及α>1.2时,U T ↓→燃烧不完全 HC ↑;工作不稳定。

可见,在均质混合气燃烧中,混合气浓度对燃烧影响极大,必须严格控制。

2、点火提前角点火提高角是从发出电火花到上止点间的曲轴转角。

其数值应视燃料性质、转速、负荷、过量空气系数等很多因素而定。

随辛烷值的增加点火提前角增加随负荷(T、P)升高点火提前角减小随转速升高点火提前角增加。

当汽油机保持节气门开度、转速以及混合气浓度一定时,汽油机功率和耗油率随点火提前角改变而变化的关系称为点火提前角调整特性,如图4-14所示。