汽车发动机原理8章1(王建昕)

- 格式:ppt

- 大小:10.56 MB

- 文档页数:35

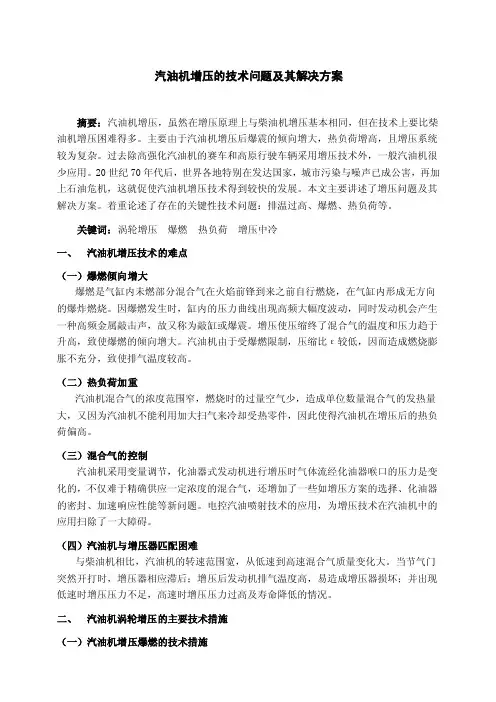

汽油机增压的技术问题及其解决方案摘要:汽油机增压,虽然在增压原理上与柴油机增压基本相同,但在技术上要比柴油机增压困难得多。

主要由于汽油机增压后爆震的倾向增大,热负荷增高,且增压系统较为复杂。

过去除高强化汽油机的赛车和高原行驶车辆采用增压技术外,一般汽油机很少应用。

20世纪70年代后,世界各地特别在发达国家,城市污染与噪声已成公害,再加上石油危机,这就促使汽油机增压技术得到较快的发展。

本文主要讲述了增压问题及其解决方案。

着重论述了存在的关键性技术问题:排温过高、爆燃、热负荷等。

关键词:涡轮增压爆燃热负荷增压中冷一、汽油机增压技术的难点(一)爆燃倾向增大爆燃是气缸内未燃部分混合气在火焰前锋到来之前自行燃烧,在气缸内形成无方向的爆炸燃烧。

因爆燃发生时,缸内的压力曲线出现高频大幅度波动,同时发动机会产生一种高频金属敲击声,故又称为敲缸或爆震。

增压使压缩终了混合气的温度和压力趋于升高,致使爆燃的倾向增大。

汽油机由于受爆燃限制,压缩比ε较低,因而造成燃烧膨胀不充分,致使排气温度较高。

(二)热负荷加重汽油机混合气的浓度范围窄,燃烧时的过量空气少,造成单位数量混合气的发热量大,又因为汽油机不能利用加大扫气来冷却受热零件,因此使得汽油机在增压后的热负荷偏高。

(三)混合气的控制汽油机采用变量调节,化油器式发动机进行增压时气体流经化油器喉口的压力是变化的,不仅难于精确供应一定浓度的混合气,还增加了一些如增压方案的选择、化油器的密封、加速响应性能等新问题。

电控汽油喷射技术的应用,为增压技术在汽油机中的应用扫除了一大障碍。

(四)汽油机与增压器匹配困难与柴油机相比,汽油机的转速范围宽,从低速到高速混合气质量变化大。

当节气门突然开打时,增压器相应滞后;增压后发动机排气温度高,易造成增压器损坏;并出现低速时增压压力不足,高速时增压压力过高及寿命降低的情况。

二、汽油机涡轮增压的主要技术措施(一)汽油机增压爆燃的技术措施1、降低压缩比ε降低压缩比可以降低压缩中了混合气的温度Ta,控制爆燃的发生,正是增压后解决爆燃的常用方法。

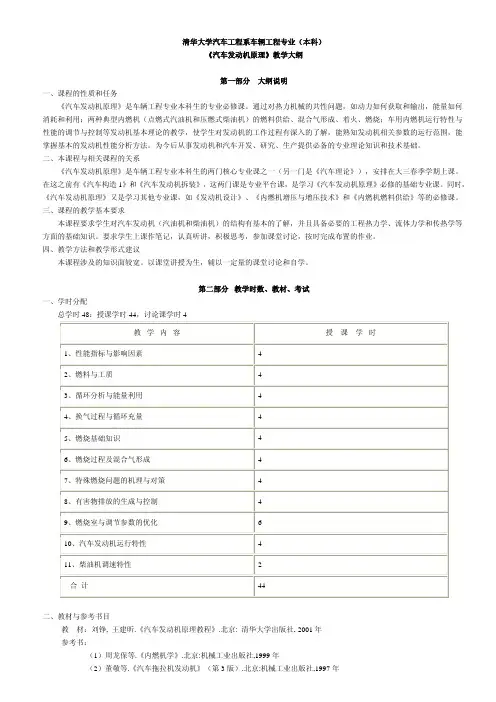

清华大学汽车工程系车辆工程专业(本科)《汽车发动机原理》教学大纲第一部分大纲说明一、课程的性质和任务《汽车发动机原理》是车辆工程专业本科生的专业必修课。

通过对热力机械的共性问题,如动力如何获取和输出,能量如何消耗和利用;两种典型内燃机(点燃式汽油机和压燃式柴油机)的燃料供给、混合气形成、着火、燃烧;车用内燃机运行特性与性能的调节与控制等发动机基本理论的教学,使学生对发动机的工作过程有深入的了解,能熟知发动机相关参数的运行范围,能掌握基本的发动机性能分析方法。

为今后从事发动机和汽车开发、研究、生产提供必备的专业理论知识和技术基础。

二、本课程与相关课程的关系《汽车发动机原理》是车辆工程专业本科生的两门核心专业课之一(另一门是《汽车理论》),安排在大三春季学期上课。

在这之前有《汽车构造1》和《汽车发动机拆装》,这两门课是专业平台课,是学习《汽车发动机原理》必修的基础专业课。

同时,《汽车发动机原理》又是学习其他专业课,如《发动机设计》、《内燃机增压与增压技术》和《内燃机燃料供给》等的必修课。

三、课程的教学基本要求本课程要求学生对汽车发动机(汽油机和柴油机)的结构有基本的了解,并且具备必要的工程热力学、流体力学和传热学等方面的基础知识。

要求学生上课作笔记,认真听讲,积极思考,参加课堂讨论,按时完成布置的作业。

四、教学方法和教学形式建议本课程涉及的知识面较宽。

以课堂讲授为生,辅以一定量的课堂讨论和自学。

第二部分教学时数、教材、考试一、学时分配总学时48:授课学时44,讨论课学时4教学内容授课学时1、性能指标与影响因素 42、燃料与工质 43、循环分析与能量利用 44、换气过程与循环充量 45、燃烧基础知识 46、燃烧过程及混合气形成 47、特殊燃烧问题的机理与对策 48、有害物排放的生成与控制 49、燃烧室与调节参数的优化 610、汽车发动机运行特性 411、柴油机调速特性 2合计44二、教材与参考书目教材:刘铮, 王建昕.《汽车发动机原理教程》.北京: 清华大学出版社, 2001年参考书:(1)周龙保等.《内燃机学》.北京:机械工业出版社,1999年(2)董敬等.《汽车拖拉机发动机》(第3版).北京:机械工业出版社,1997年(3)唐开元等.《内燃机原理》.译自“Internal Combustion Engine Fundamental”, J.B.Heywood 三、考试两次考试:期中考试;期末考试。

《汽车发动机原理》课程考核大纲《汽车发动机原理》课程组2010年10月《汽车发动机原理》课程考核大纲一、课程的性质与任务《汽车发动机原理》是本专业的一门专业课。

它的任务是使学生掌握发动机工作过程的基本理论和提高性能指标的主要途径,并获得应用理论知识解决实际问题的初步能力;掌握车用发动机的特性和试验方法,为学习后续专业课和今后工作中合理运用发动机打下基础。

二、课程教学内容和考核目标教学大纲已明确规定了本课程的教学内容、基本要求与考核方法。

根据教学大纲规定,按照考核的特点对教学内容和基本要求加以细化,按章节详述如下:第1章发动机的性能(一)课程教学内容1.1 发动机基本理论循环发动机基本理论循环的建立目的、方法、基本假定、类型和特点;发动机基本理论循环的分析方法与评价指标;基本理论循环的平均压力和循环热效率;循环平均压力和循环热效率的影响因素。

1.2 发动机实际循环发动机的工作过程与实际循环;实际循环的表示方法;进气、压缩、燃烧、膨胀和排气等5个过程;实际循环各过程的起始与终了参数。

实际循环的评价指标——指示指标:动力性指标——指示功、指示功率和平均指示压力等;经济性指标——指示热效率和指示燃油消耗率。

1.3 发动机整机性能发动机的性能试验的方法、设备与试验过程;发动机的性能的评价指标——有效指标:动力性指标——有效功率、有效扭矩和平均有效压力等;经济性指标——有效热效率和有效燃油消耗率;发动机排放指标与噪声指标;其它性能指标。

1.4 发动机机械损失发动机机械损失的定义与评价指标,主要是机械损失功率和平均机械损失压力;机械损失的构成及影响因素;发动机机械损失的测量方法与原理:示功图法、倒拖法、灭缸法和油耗线法等;发动机机械损失的测量设备与试验过程。

1.5 发动机的热平衡发动机实际循环和理论循环的差异,存在差异的原因;发动机实际循环的损失,如工质损失、传热损失和燃烧损失等;发动机的能量分配;发动机热平衡分析,提高发动机性能的基本途径。

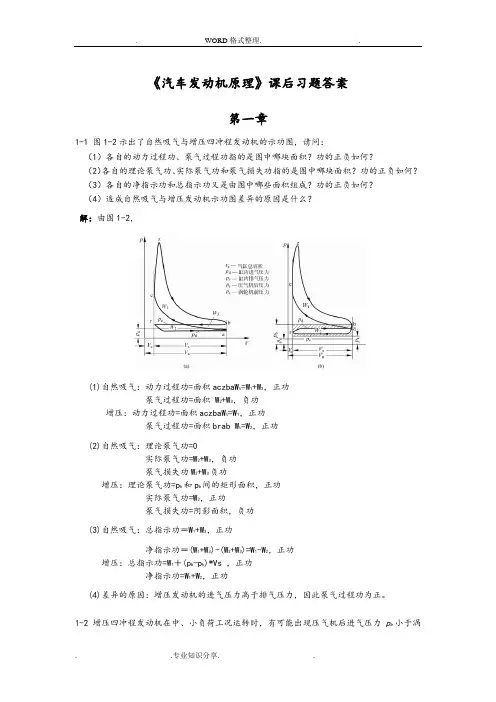

《汽车发动机原理》课后习题答案第一章1-1 图1-2示出了自然吸气与增压四冲程发动机的示功图,请问:(1)各自的动力过程功、泵气过程功指的是图中哪块面积?功的正负如何?(2)各自的理论泵气功、实际泵气功和泵气损失功指的是图中哪块面积?功的正负如何?(3)各自的净指示功和总指示功又是由图中哪些面积组成?功的正负如何?(4)造成自然吸气与增压发动机示功图差异的原因是什么?解:由图1-2,(1)自然吸气:动力过程功=面积aczbaW t=W1+W3,正功泵气过程功=面积 W2+W3,负功增压:动力过程功=面积aczbaW t=W1,正功泵气过程功=面积brab W t=W2,正功(2)自然吸气:理论泵气功=0实际泵气功=W2+W3,负功泵气损失功W2+W3负功增压:理论泵气功=p k和p b间的矩形面积,正功实际泵气功=W2,正功泵气损失功=阴影面积,负功(3)自然吸气:总指示功=W1+W3,正功净指示功=(W1+W3)-(W2+W3)=W1-W2,正功增压:总指示功=W1+(p b-p k)*Vs ,正功净指示功=W1+W2,正功(4)差异的原因:增压发动机的进气压力高于排气压力,因此泵气过程功为正。

1-2 增压四冲程发动机在中、小负荷工况运转时,有可能出现压气机后进气压力p b小于涡轮前排气压力pk的情况,请画出此时发动机一个循环的p-V图,标出上下止点、进排气门开关和着火时刻的位置,以及理论泵气功和泵气损失功面积,并判断功的正负。

解:p-V图如下图所示:理论泵气功:绿线包围的矩形面积,负功实际泵气功:进排气线包围的面积,负功泵气损失功:两块面积之差,负功1-3假设机械增压与涡轮增压四冲程发动机的动力过程功W t和压气机后压力p b均相同,请问两者的示功图有何异同?二者的泵气过程功有何差异?为什么?解:涡轮增压的理论排气线为p k,机械增压的理论排气线为p0;且涡轮增压的实际排气线位于机械增压实际排气线的上方。

汽车发动机原理汽车发动机是汽车的核心部件之一,它通过内燃作用将燃料转化为热能,并将热能转化为机械能,从而驱动车辆的运动。

发动机的工作原理是基于热循环和压缩燃烧原理的。

发动机主要由气缸、活塞、曲轴、连杆、气门、气门机构、燃油系统、点火系统等组成。

燃料从燃油系统进入气缸,燃烧产生的高温高压气体推动活塞上下运动,通过曲轴和连杆将往复运动转化为旋转运动,驱动车辆前行。

发动机工作的基本循环是四冲程循环,包括进气冲程、压缩冲程、燃烧冲程和排气冲程。

进气冲程中,活塞向下运动,气门打开,气缸内充满混合气体。

压缩冲程中,活塞向上运动,将混合气体压缩成高压状态。

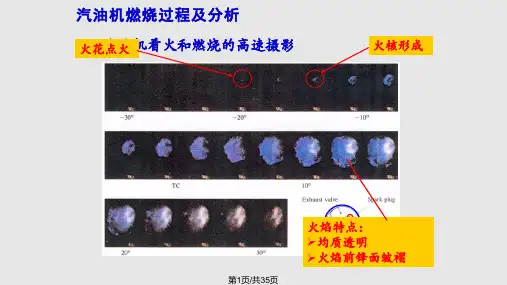

燃烧冲程中,点火系统触发,火花塞点燃混合气体,产生爆炸,活塞向下运动,并将爆炸力传递至曲轴。

排气冲程中,活塞再次向上运动,将燃烧产物排出气缸,为下一个循环做准备。

发动机采用的燃料可以是汽油、柴油、天然气等。

在燃油系统中,燃料经过过滤、喷射和混合等处理后,进入气缸,与空气按一定比例混合。

点火系统负责在燃烧冲程中提供火花,点燃混合气体。

同时,活塞上的环形凸轮驱动气门机构工作,及时闭合进气门和排气门,确保冲程的顺利进行。

发动机的运转过程中也会产生排放物,包括废气和废热。

废气中含有一氧化碳、氮氧化物和颗粒物等有害物质,因此需要进行尾气净化处理。

废热可通过散热器和冷却液散热系统进行散热,保持发动机在合适的工作温度范围内。

发动机技术的发展经历了多个阶段,从传统的汽油机、柴油机到如今的混合动力、电动机等新能源技术。

新能源技术的不断推进使得发动机更加高效、环保,并具备更多的动力输出方式。

未来发动机发展的方向将是进一步提高燃烧效率、减少排放和噪音,并逐步实现绿色环保的目标。

总之,汽车发动机作为汽车的心脏,通过内燃作用将燃料转化为机械能,驱动车辆的运动。

发动机工作的原理是基于热循环和压缩燃烧原理的,通过循环的四个冲程实现能量转换。

发动机的技术不断发展,未来的发展方向是提高效率、减少排放,实现更加环保和可持续的动力输出。

汽车发动机原理《汽车发动机原理》是2007年8月由北京大学出版社出版的教材,作者是韩同群。

该书主要讲述了汽车常用动力一点燃式和压燃式内燃机的基本技术和理论,兼顾新型车用动力技术,包括燃料电池和混合动力驱动技术等内容。

全书共分为四篇,第一篇热力工程基础、第二篇动力输出与能量利用、第三篇燃烧与排放、第四篇运行特性与性能调控。

本书是编者根据多年来对车辆工程、交通运输、汽车运用等非内燃机专业学生讲授汽车发动机原理的教学经验而编写的,在内容上,坚持实用性原则,并对汽车发动机前沿技术做了较多的介绍。

本书主要讲述汽车常用动力一点燃式和压燃式内燃机的基本技术和理论,兼顾新型车用动力技术,包括燃料电池和混合动力驱动技术等。

全书共12章,依次分为四篇,第一篇(第1~4章)讲述与热力发动机密切相关的热工基础知识,主要包括工程热力学和传热学的基础理论与应用。

第二篇(第5~7章)在热力学基本定律基础上讲述内燃机的能量转换以及循环充量的原理和规律,即动力机械的动力输出与能量利用问题;第三篇(第8~10章)讲述内燃机的燃烧与排放问题,包括内燃机的燃烧过程、规律与有害排放物及噪声控制。

第四篇(第ll~12章)讲述内燃机应用于汽车动力时具有重要影响的运行特性与性能调控问题。

本书可作为汽车类专业本科教材,也可供从事汽车及发动机科技工作人员及研究生参考使用,还适于初学发动机原理的读者自学之用。

汽车发动机基本理论:一、基本理论汽油发动机将汽油的能量转化为动能来驱动汽车,最简单的办法是通过在发动机内部燃烧汽油来获得动能。

因此,汽车发动机是内燃机----燃烧在发动机内部发生。

有两点需注意:1.内燃机也有其他种类,比如柴油机,燃气轮机,各有各的优点和缺点。

2.同样也有外燃机。

在早期的火车和轮船上用的蒸汽机就是典型的外燃机。

燃料(煤、木头、油)在发动机外部燃烧产生蒸气,然后蒸气进入发动机内部来产生动力。

内燃机的效率比外燃机高不少,也比相同动力的外燃机小很多。

汽车发动机原理课后答案王建昕帅石金清华大学出版社《汽车发动机原理》课后习题答案第一章1-1图1-2示出了自然吸气与增压四冲程发动机的示功图,请问:(1)各自的动力过程功、泵气过程功指的是图中哪块面积?功的正负如何?(2)各自的理论泵气功、实际泵气功和泵气损失功指的是图中哪块面积?功的正负如何?(3)各自的净指示功和总指示功又是由图中哪些面积组成?功的正负如何?(4)造成自然吸气与增压发动机示功图差异的原因是什么?解:由图1-2,(1)自然吸气:动力过程功=面积aczbaWt=W1+W3,正功泵气过程功=面积W2+W3,负功增压:动力过程功=面积aczbaWt=W1,正功泵气过程功=面积brabWt=W2,正功(2)自然吸气:理论泵气功=0实际泵气功=W2+W3,负功泵气损失功W2+W3负功增压:理论泵气功=pk和pb间的矩形面积,正功实际泵气功=W2,正功泵气损失功=阴影面积,负功(3)自然吸气:总指示功=W1+W3,正功净指示功=(W1+W3)-(W2+W3)=W1-W2,正功增压:总指示功=W1+(pb-pk)某V,正功净指示功=W1+W2,正功(4)差异的原因:增压发动机的进气压力高于排气压力,因此泵气过程功为正。

1-2增压四冲程发动机在中、小负荷工况运转时,有可能出现压气机后进气压力pb小于涡轮前排气压力pk的情况,请画出此时发动机一个循环的p-V图,标出上下止点、进排气门开关和着火时刻的位置,以及理论泵气功和泵气损失功面积,并判断功的正负。

解:p-V图如下图所示:理论泵气功:绿线包围的矩形面积,负功实际泵气功:进排气线包围的面积,负功泵气损失功:两块面积之差,负功1-3假设机械增压与涡轮增压四冲程发动机的动力过程功Wt和压气机后压力pb均相同,请问两者的示功图有何异同?二者的泵气过程功有何差异?为什么?解:涡轮增压的理论排气线为pk,机械增压的理论排气线为p0;且涡轮增压的实际排气线位于机械增压实际排气线的上方。