02第二章 《考古学》 马工程

- 格式:pptx

- 大小:5.89 MB

- 文档页数:60

考古学概论》多媒体教程徐州师大社会发展学院王奇伟《考古学概论》课程结构第一章考古与文物基本理论第二章石器时代考古第三章夏商周考古第四章战国秦汉考古第五章魏晋隋唐宋元明清考古第六章古器物与考古专题第一章考古与文物基本理论第一节考古与文物基本涵义第二节考古学文化与考古学研究的方法,步骤第三节考古学上的年代第四节考古学简史一,考古学的名称与定义二,考古学研究的对象和范围三,我国考古文物管理,科研机构四,考古学的功用第一节考古与文物基本涵义一,考古学的名称与定义1, "考古学"名称的由来(1)"古学":在中国,东汉(1~2世纪)时已有"古学"的名称.《后汉书》中说马融"传古学",贾逵"为古学",桓谭"好古学",郑兴"长于古学",这里所谓"古学"是专指研究古文经学,实际也包括古文字学.(2)"考古":北宋中叶(11世纪),吕大临编撰《考古图》一书,将"考"与"古"联系起来,"考古"一词最早出现.但其研究的是"金石学",其研究对象限于古代的"吉金"(青铜器)和石刻,并不等于考古学,要经过系统化以后才可成为考古学的一部分.因此我国古代出现的"考古"与现代科学意义上的考古学有较大区别.(3)科学上的"考古学":科学上的"考古学"这一名词,也就是我国要学的考古学这门学科,是从欧洲文字翻译过来的.欧洲文字中的"考古学"一词,如Archaeology(英文),Arch□ologie(法文),Archaeologie(德文)Археология(俄文),Archeologia(意大利文),Arqueologia(西班牙文)等,都是源于希腊文.考古学是一门近代才形成的崭新的科学,它发祥于欧洲,以后普及到世界各国.具体说,在欧洲19世纪中叶以后,在我国则是20世纪20年代才开始的.它包含史前考古学,历史考古学和田野考古学等分支,并与自然科学,技术科学领域内的许多学科以及人文,社会科学领域内的其他学科有着密切的关系.2,考古学的定义我国考古学家夏鼐在《中国大百科全书·考古学》中是这样表述考古学定义的:"考古学是根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物以研究人类古代社会历史的一门科学."我们认为夏鼐先生的表述是准确的.考古学属于人文科学的领域,是历史科学的重要组成部分.其任务在于根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物,以研究人类古代社会的历史.实物资料包括各种遗迹和遗物,它们多埋没在地下,必须经过科学的调查发掘,才能被系统地,完整地揭示和收集.因此,考古学研究的基础在于田野调查发掘工作.二,考古学研究的对象和范围(一)考古学研究的对象(二)文物知识(三)考古学研究的范围(一)考古学研究的对象1,考古学的研究对象是实物资料(遗存,文物),是物质的遗存.这是考古学与狭义的历史学的最大区别.狭义的历史学主要是依靠文献记载以研究人类历史,而考古学主要研究的是实物资料.考古学和历史学,是历史科学(广义历史学)的两个主要的组成部分,二者犹如车的两轮,鸟之两翼,不可偏废.2,考古学研究的实物资料的特点考古学研究对象的实物,应该是古代人类通过各种活动遗留下来的,是经过人类有意识地加工的.如果是未经人类加工的自然物,则必须是与人类的活动有关,或是能够反映人类的活动的.例如,一个石块,如果古人用它制造一把石刀,它与人类发生了关系,是人类"文化"的结果,那么,它就成为我们研究的重要对象;否则,深山里的天然岩石,古人从未与它发生过关系,那么它就不是考古学研究的对象,只能留给地质学家研究.再如古脊椎动物化石,如果生活在古人所生活的环境中,那么它就成为考古学研究的对象,利用它们来研究当时的自然环境;如果这些动物不是生活在古人类所处的环境中,那么,它就不会成为考古学家的研究对象.如恐龙.这就说明,考古学是属于人文科学中的历史科学,而不属于自然科学,尽管在考古学的研究过程中必须充分利用各种自然科学的技术和方法.(二)文物知识古代人类通过各种活动遗留下来的实物,可称为遗存,也就是我们现在所说的"文物",翻译成英文是"Cultural Relics".1,文物的定义文物是指人类创造的,或与人类生活相关的具有历史,艺术,科学价值的一切有形的物质遗存.2,受国家保护的文物必须具备的条件(1)受保护的文物必须具有历史,艺术,科学价值.具体到文物个体,不一定同时具备三方面的价值,但必须具备某一方面的价值.历史价值,指对研究,认识历史具有帮助.如西周的青铜器利簋,记载了周武王克商的时间("武王克商,惟甲子朝"),具有极高的历史价值.延安窑洞毛主席故居,反映了中国共产党领导中国人民在陕北的艰苦卓越的岁月,是中国近现代历史重要的一页.西周利簋艺术价值,指具有很高的艺术性.如甘肃武威雷台东汉墓中"马踏飞燕"青铜雕塑,天马行空,极富想象力,成为中华民族伟大精神的象征.中国古代精美的陶瓷器,青铜器等,具有极高的艺术价值.东汉马踏飞燕图大汶口彩陶春秋莲鹤方壶科学价值,指具有一定的科学性.如商代早期郑州商代遗址中发现的原始瓷片,把中国瓷器产生的历史由东汉提前到商代.1986年甘肃天水市郊防马滩西汉文景时期古墓中发现古纸,纸上绘有地图,这是迄今所知最早的纸张实例,纠正了《后汉书》关于造纸术起源于东汉宦官蔡伦的误记,把中国造纸起源提前200年.这些都具有科学价值.文物价值的大小是决定文物等级或是否属于文物的重要方面.(2)受保护的文物必须具有代表性.我国土地辽阔,历史悠久,因此文物众多,而我国的财力有限,还是一个发展中国家,因此我国不可能把文物都全部保护起来,而只能根据我们的国力,(忍痛割爱)在众多文物中选择具有代表性的文物进行保护.如新石器时代的仰韶文化经重点发掘的遗址有几十处之多,但国家重点保护,在遗址上建博物馆的也只有半坡姜寨,大河村等几处,大多数遗址在考古活动后进行了回填.郑州西山古城遗址, 属仰韶文化晚期,是我国迄今所发现的年代最早的城址, 但是我们现在已经看不到,已经回填.即使受国家保护的文物,由于投入的人力,物力,财力的不足,这些文物有的也受到一定的损害.如南京六朝古墓,巩义北宋皇陵,都在田野农田之内,损害相当厉害. 巩义宋陵二十世纪90年代郑州市为延伸紫荆山路,破坏了郑州商城遗址城墙大数百米长,受到国家文物局的强烈批评.(徐州博物馆东东汉采石厂的命运.)文物保护与经济建设似乎是一对矛盾,为经济建设的发展只好以损害文物为代价.但文物是不可再生,损坏了就不可再恢复了.在文物保护方面我国还有大量工作要做,包括认识观念和经费的投入.郑州商城城墙(3)受保护的文物必须具有广泛性.我国地域辽阔,历史悠久,民族众多,受国家保护的文物应当是我国各时代,各民族,各地区和各个领域的代表性文物,要具有广泛性.要反对大汉族主义,尊重,重视少数民族地区的文物保护.3,文物(遗存)的分类与分级管理(1)文物的分类文物(遗存)通常可分为可移动文物(遗物)和不可移动的文物(遗迹)两大类.可移动文物(遗物)指形体较小而可以移动的遗存,如工具,武器,日用器具和装饰品等器物;不可移动文物(遗迹)指形体较大而固定而不可移动的遗存,如宫殿,住宅,寺庙,作坊,矿井,都市,城堡,坟墓等建筑和设施.(2)文物的分级管理①可移动的文物,称馆藏文物,收藏保存在博物馆,纪念馆和科研机构中,分珍贵文物与一般文物,珍贵文物又分一,二,三级文物.附:文物藏品定级标准根据《中华人民共和国文物保护法》第二十二条的有关规定, 一级文物为具有特别重要价值的代表性文物;二级文物为具有重要价值的文物;三级文物为具有一定价值的文物.凡属一,二级藏品的文物均为珍贵文物,三级藏品中需定为珍贵文物的,应经国家文物鉴定委员会确认.文物藏品定级标准:一级文物一,反映中国各个历史时期的生产关系及其经济制度,政治制度,以及有关社会历史发展的代表性文物.二,反映生产力的发展,生产技术的进步和科学发明创造的代表性文物三,反映各民族社会历史发展和促进民族团结,维护祖国统一的代表性文物.四,反映历代劳动人民反抗经济剥削,政治压迫,以及有关著名起义领袖的代表性文物.五,反映中外友好往来和在政治,经济,军事,教育,科技,文化,体育等方面相互交流的代表性文物.六,反映中华民族抵御外侮,反抗侵略的历史事件和重要历史人物的代表性文物.七,反映历代著名的思想家,科学家,发明家,政治家,军事家,教育家,文学家,艺术家及历代著名工匠的代表性文物.八,反映各民族生活习俗,文化艺术,工艺美术,宗教信仰的具有特别重要历史,艺术和科学价值的代表性文物. 九,中国古旧图书中具有代表性的善本.十,反映有关国际共产主义运动中的重大事件和杰出领袖人物的革命实践活动,以及为中国革命作出重大贡献的国际主义战士的代表性文物.十一,反映中国共产党成立以来及其有关重大历史事件,领袖人物,著名烈士的代表性文物.十二,反映有关中国各党派,团体的重大事件,重要人物和爱国侨胞及其它社会知名人士的具有代表性的文物. 十三,其它具有特别重要历史,艺术,科学价值的国内外代表性文物 .一级文物定级标准举例(供参考)一,玉器——时代确切,质地优良,遗存稀少,在艺术上和工艺上有特色或有研究价值的;有确切出土地点款识或其他重要特征,可作为断代标准的;具有明显地方特点能代表一个地区或作坊的;能反映某一时代风格和艺术水平的有关民族关系和中外关系的代表作.二,陶器——能代表某一文化类型,其造型特殊,器形完整的;有确切出土地点可作为断代标准的;三彩中造型优美,色彩艳丽而器形完整的.三,瓷器——时代确切,遗存稀少,在艺术上或工艺上有重要研究价值的;有年款或确切出土地点可作为断代标准的;造型,纹饰,釉色等能反映时代独创风格和浓郁民族色彩的;有文献记载的名瓷,历代著名窑别的代表作;元,明,清时期有重要研究价值的民窑瓷;著名工匠的代表作.四,铜器——造型,纹饰精美,能代表一个时期工艺铸造技术水平的;有确切出土地点可作为断代依据的;铭文反映重大历史事件或重要历史人物的;书法艺术优美的;传世稀少并在工艺发展史上占有重要地位和科学价值的.五,金银器——具有重要历史,艺术,科学价值,工艺水平高超,造型或纹饰十分精美的.六,石刻砖瓦——时代较早,有代表性的石刻;刻有年款或物主铭记可作为断代依据的造像碑;能直接反映社会生产,生活,神态生动,造型优美的石雕;技法精巧,内容丰富的画像石;有重要史料价值或艺术价值的碑刻墓志;文字或纹饰精美,历史价值重大的砖瓦.七,书法绘画——元代以前比较完整的书画;唐以前艺术水平较高,首尾齐全有年款的写本;宋以前经卷中有作者或纪年且书法水平较高的;宋,元时代有名款或虽无名款而艺术水平极高的;具有重要历史价值的历代名人手迹;明清以来重要艺术流派或著名画家的精品八,甲骨——所记内容具有重要的史料价值,龟甲,兽骨完整的;所刻文字精美或具有特点,对甲骨能起断代作用的.九,符牌印章——文字精美,质料珍贵具有重要历史价值或很高艺术价值的玺印,封泥和符牌;明,清篆刻中主要流派或主要代表人物的代表作;历代重要历史人物的印章.十,货币——在中国货币发展史上占有重要地位,且存世数量极少的或成套的货币以及钱范和钞版;具有重大影响的农民政权发行的货币中的珍品.十一,牙雕——时代确切,遗存稀少,在雕刻艺术史上具有重要价值的;典型反映民族工艺特点和工艺发展史的;各个时期著名工匠或艺术家的代表作.十二,竹雕——时代确切,在竹雕工艺史上有独特风格或特征的;款识准确,可作为断代标准的;制作精巧,工艺水平极高的;著名工匠或艺术家的代表作.十三,漆器——款识准确,遗存稀少,能代表某一历史时期典型漆工艺品种的;造型,纹饰,雕工,色调,工艺水平高而完整无缺的;著名工匠的代表作.十四,珐琅——款识准确,遗存稀少,具有鲜明时代风格的;造型,纹饰,釉色,掐丝等工艺水平高而又完好的. 十五,织绣——遗存稀少,具有历史研究价值的早期实物或实物印痕;时代较早,有准确的纪年及产地的;基本保持原色能代表一个历史时代工艺技术水平的;色彩艳丽,纹饰精美,具有典型时代特征的;历代名人使用,保存下来的精品;著名工艺家的代表作十六,古籍善本——宋,金,元旧刻;宋,元旧抄;明及明以前稿本和著名学者或藏书家抄本;明,清著名学者或藏书家批校题跋;及明刻,清抄中内容,版本,印刷技术上有特色或具有其他特点的稿本.十七,碑帖拓本——元代以前的碑帖拓本;明代整张拓片和罕见的拓本;早期初拓精本,多字本,原物重要且已佚失,拓本流传极少的清代或近代拓本.十八,武器——在重要战役(包括起义中)使用的,具有重要历史情节,数量稀少的武器;能代表一个历史阶段军械水平的武器;历代名人使用过的武器十九,宣传品——反映民主革命时期重大历史事件的或由中共中央,地方党政组织印发,内容重要,数量稀少的传单,标语,宣传画,捷报,号外等.二十,证物——反映重大历史事件和重要政策,数量稀少,与各地区,各党派团体有直接关系,具有特殊历史情节的旗帜,印章,证件等.二十一,文件——中国共产党重要会议文件原件;重要文件原件不存在的存世稀少的早期翻印件或具有特殊意义的早期翻印件;反映各党派团体的有关重要会议,具有重要历史价值的文件.二十二,名人遗物——已故中国共产党领导人,各党派团体领导人,著名爱国侨胞,社会知名人士的具有历史意义的手稿,信札,题词,题字,签署件;或具有特殊历史意义的生活用品.注:二,三级文物定级标准举例可依一级文物定级标准举例类推.②不可移动文物的类型与分类保护:A,不可移动文物的类型:包括:1,革命遗址及革命纪念建筑,2,石窟寺,3,古建筑及历史纪念建筑,4,石刻及其它,5,古遗址,6,古墓葬等六类; B,不可移动文物的分类保护:不可移动文物划分为:a,县(自治县,市)级文物保护单位;b,省(自治区,直辖市)级文物保护单位;c,国家重点文物保护单位三级.截止到目前为止,我国已经公布了全国重点文物保护单位5批共1268处.其中1961年第一批180处,1982年第二批62处,1988年第三批258处,1996年第四批150处,2001年第五批518处.省级文物保护单位1万余处,县级保护单位3万余处,文物点已登记的有30余万处.因此,我国的文物保护单位只占我国经文物普查所知不可移动文物总数的一小部分.d,文物保护单位的"四有工作":1,要有保护范围,2,要有标志说明,3,,要有记录档案,4,要有专门保管机构或专人管理.目前我国的文物大多数都属于国家所有,这是一笔巨大的财富,(外国很羡慕我们),但由于我国目前国力有限,怎样保护好它们也是一个很大的任务.文物保护在很大程度上也成了一个包袱.鉴于此,近年来国家提倡私人合法收藏文物,国家法律予以保护.e,历史文化名城:国家将保存文物特别丰富,具有重大历史和革命意义的城市,公布为历史文化名城.国务院于1982年,1986年和1994年和近年先后公布了四批国家级历史文化名城.第一批24座,第二批38座,第三批37座,第四批1座,共计100座.它们犹如散嵌在祖国大地的颗颗璀璨明珠,散发着夺目的光芒.国家第一批历史文化名城名单(国务院1982年2月8日批准)1.北京2.承德3.大同4.南京5.泉州6.景德镇7.曲阜8.洛阳9.开封 10.苏州 11.扬州 12.杭州13.绍兴 14.江陵 15.长沙 16.广州 17.桂林 18.成都 19.遵义 20.昆明21.大理 22.拉萨 23.西安 24.延安国家第二批历史文化名城名单(国务院1986年12月8日批准)1.天津2.保定3.平遥4.呼和浩特5.沈阳6.上海7.镇江8.常熟9.徐州10.淮安 11.宁波12.歙县13.寿县14.亳州15.福州16.漳州 17.南昌18.济南19.安阳20.南阳21.商丘22.武汉23.襄樊24.潮州 25.重庆26.阆中27.宜宾28.自贡29.镇远30.丽江31.日喀则32.韩城 33.榆林34.武威35.张掖36.敦煌37.银川38.喀什国家第三批历史文化名城名单(国务院1994年1月4日批准)1.正定2.邯郸3.新绛4.代县5.祁县6.哈尔滨7.吉林8.集安9.衢州10.临海11.长汀12.赣州13.青岛14.聊城15.邹城16.淄博 17.郑州18.浚县19.随州20.钟祥21.岳阳22.肇庆23.佛山24.梅州 25.雷州26.柳州27.琼山28.乐山29.都江堰30.泸州 31.建水32.巍山 33.江孜 34.咸阳35.汉中36.天水37.同仁国家最新批准历史文化名城名单(国务院1994年1月4日至今1.凤凰f,世界遗产:截止目前我国向联合国教科文组织申报并已被批准公布的列为"世界文化与自然遗产"的文物保护单位已达30处,仅少于西班牙和意大利,居世界第三位.我国30处世界遗产名单长城1987.12 北京故宫1987.12陕西秦始皇陵及兵马俑 1987.12 甘肃敦煌莫高窟1987.12周口店北京猿人遗址 1987.12 山东泰山1987.12安徽黄山1990.12 湖南武陵源国家级名胜区 1992.12四川九寨沟国家级名胜区 1992.12 四川黄龙国家级名胜区 1992.12西藏布达拉宫1994.12 河北承德避暑山庄及周围寺庙 1994.12山东曲阜的孔庙,孔府及孔林 1994.12 湖北的武当山古建筑群 1994.12江西庐山风景名胜区 1996.12 四川峨眉山—乐山风景名胜区 1996.12云南丽江古城1997.12 山西平遥古城1997.12江苏古典园林1997.12 北京颐和园1998.11北京天坛1998.11 重庆大足石刻1999.12福建省武夷山1999.12 四川青城山和都江堰 2000.11河南洛阳龙门石窟2000.11 明清皇家陵寝:明显陵(湖北钟祥市),清东陵(河北遵化市),清西陵(河北易县) 2000.1 明十三陵(北京),明孝陵(南京)2003.7安徽古村落:西递,宏村 2000.11 三江并流(云南)2003.7中国高句丽王城王陵及贵族墓葬(吉林集安市)2004.7(二)考古学研究的范围1,考古学研究的范围与最终目标虽然考古学的研究是以物质的遗存为依据,但作为历史科学的组成部分,它的研究范围不限于物质文化, 不应限于对古代遗迹,遗物的描述和分类,也不应限于鉴定遗迹,遗物的年代和判明它们的用途与制造方法.而是在于通过各种遗迹和遗物,研究人类古代社会的各个方面,其中包括生产规模,技术水平等物质文化,也包括美术观念,宗教信仰等精神文化.考古学研究的最终目标在于阐明存在于历史发展过程中的规律.2,考古学研究的时间范围文物既可以包括古代文物,近代,现代文物,而考古学研究的是古代的遗存,这就存在着一个时间范围问题.考古学研究的上限,始于人类的产生,其下限,我国考古界一般定在明代结束.三,我国考古文物管理,科研机构1, 国家文物管理机构:国家文物管理局——省,自治区,直辖市文物局或文化厅——市县文化局2,科研机构:中国社会科学院考古研究所,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,中国国家博物馆,故宫博物院;北京大学,吉林大学等大学考古,文博专业;各省,区,市文物考古研究所,博物馆等;各市,县文化馆等. 四,考古学的功用考古学作为一门新兴的学科,之所以在近年来得到发展,是因为其本身具有特殊的功用.考古学和历史学,是历史科学(广义历史学)的两个主要的组成部分,犹如车的两轮,不可偏废.考古学的功用,主要有以下几点:一是补史,即用考古材料来补充文献历史的缺佚(失).研究历史无外乎两种材料,一是文献材料,以书面文字的形式表现出来的;一种是考古材料,即实物材料.而文献材料是在人类发明文字以后才出现的,是文明社会的事情,而文明时代以前的蒙昧时代,野蛮时代就没有文献材料;研究史前社会的历史基本上就依靠考古材料;文献所记载的只是人类社会的某些方面,而不是全部内容,在历代的文献材料中,无论是中国的,还是外国的,记载总是偏重于政治制度,军事战争和其它上层建筑方面的内容,而对经济生活,社会生产发展等的记述则太少,一部《二十四史》在很大程度上是一部帝王将相史,是帝王将相的家谱,而对真正创造历史的人民群众记载太少,不能全面而真实的反映历史原貌.文献的这些不足需要我们用考古材料来补充.因此,考古学在补史方面起着特别重要的作用.近年来中国古代史研究之所以取得远远超越于前代的成就,这是与考古学的新成就密不可分的.如史前时代的研究,夏商周研究等等.二是证史,即用考古材料来证实史实.以前封建史学家研究历史主要依据文献材料,近代西方史学讲求实证,即用实物资料来验证文献记载,否则便没有说服力,其可信性就差.正是吸收西方史学研究的实证思想,20世纪初史学大师王国维提出了著名的史学"二重证据法",即文献材料与考古材料相结合,互相验证,左右逢源,这样才有说服力.用考古材料与文献材料相结合的 "二重证据法",充分认识到考古材料在证史方面的重要作用,这种治史方法远高于封建史学家,因此"二重证据法"成为现代史学研究的重要方法论.20世纪20年代清华研究院导师三是纠史或辨史,即用考古材料纠正历史文献记载的错误.文献材料是史家写作而成,其中难免夹杂着作者的主观好恶,特别是在后世流传过程中字句上可能出现讹误现象,因此文献材料可能有错误.而考古材料就成于当时人之手,是"历劫而不变",因此比文献材料具有更强的可信性.当文献材料与考古材料发生矛盾时,应以考古材料为准. 如司马迁《史记·殷本纪》中记载殷先公上甲,报乙,报丙,报丁的顺序是上甲——报丁——报乙——报丙,王国维先生通过研究甲骨文,纠正了《史记》的错误.四是考古材料具有直观性,生动性的特点,可以为我们更好的继承历史文化遗产,为社会主义"三个文明"建设服务.。

马克思主义考古学一、绪论讨论马克思主义考古学,我们很容易陷入两个怪圈,一个怪圈是生硬的把马克思主义的相关理论套入考古学中;另一个怪圈是一厢情愿的以为中国考古学便是马克思主义考古学。

回到十九世纪,马克思和恩格斯在创立马克思主义的过程中,便一直关注着考古学和民族学的研究,并且高度评价了考古学中关于石器时代、铜器时代和铁器时代的划分。

而考古学在其发展过程中,也不可避免的吸收了一些马克思主义的观点,例如对于所有制形式研究的利用,物质基础发展对于历史进程的作用的思考。

正如杨建华先生所总结的那样,马克思主义的历史唯物主义原理以及对前阶段社会的阐释,在很大程度上依赖于考古学和民族学的相关证据,是对这些证据的提炼和理论性的概括升华,反过来一定程度上马克思主义的很多观点又用于指导考古学和民族学的工作。

在《外国考古学史》一书中,杨先生把马克思主义对于考古学的影响分为了两个方面,一方面是以马克思主义为指导的前苏联考古学;另一方面是西方学者对于马克思主义的吸收和运用。

二、相关研究和启示陈淳先生编著的《考古学理论》一书,同样也是从苏联考古学和西方考古学两个系统讨论的马克思主义思想与考古学的关系。

尤其是在西方考古学系统中,马克思主义思想是作为对新考古学功能主义阐释方式的一种补充或反思而发展起来的。

从新考古学入手,将马克思主义考古学置于了一个批判和改进的状态,强调意识形态在考古学中的解释,利用马克思主义中的部分观点论证阶级社会的演变问题,试图从背景研究修正考古学的方法。

作者没有给马克思主义考古学下一个明确的定义,更多的是给马克思主义考古学划定一个范围,在这个范围内讨论相关的问题。

比较新考古学和马克思主义考古学,前者是从物质文化的证据来得出社会适应适应外部环境中的运转动力不同,后者乃是借以寻找文化与社会中的不平等来了解人们是如何用物质文化来表达自己的世界观和宗教信仰,并询问表面看来平等的葬俗是否会掩饰社会潜在的不平等状况。

从字面意思上来看,似乎马克思主义考古学是透过物质遗存来窥探古代人附加于其上的精神层面的东西,这种寻找本身是极具建设性的,前提是我们能够跳出技术决定论这一固有模式。

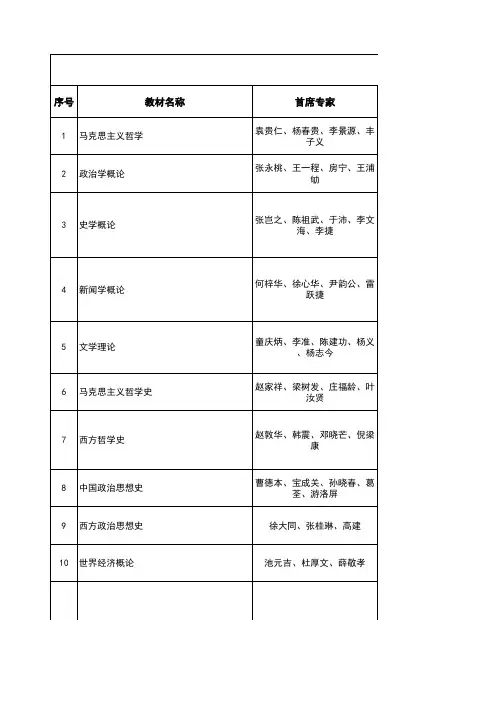

26776马工程史学概论全套PPT课件(第二版)概述本文档介绍了26776马工程史学概论第二版全套PPT课件。

本课程是为了介绍马工程史学的基本概念、理论和方法而设计的。

目录1.导论–引言–课程目标–学习方法2.马工程史学的基本概念–马工程史学定义–马工程史学的研究对象–马工程史学的研究方法3.马工程史学的发展历程–古代马工程史学–现代马工程史学–马工程史学的前沿研究领域4.马工程史学的研究意义–马工程史学对于农业发展的推动作用–马工程史学对于文化传承的意义–马工程史学对于城市规划的启示5.马工程史学的研究案例分析–北京马家窑遗址的挖掘与研究–汉代马蹄铁的制作工艺研究–温州古驿道的历史价值评估6.马工程史学的未来发展趋势–技术创新对马工程史学的影响–跨学科研究对马工程史学的推动–国际合作与交流的重要性7.总结与展望–课程回顾–对未来研究的展望1. 导论引言马工程史学是研究马在人类社会发展中的作用及相关工程技术的学科。

本课程将深入探讨马工程史学的基本概念、发展历程、研究意义以及未来发展趋势。

课程目标本课程的目标是使学生掌握马工程史学的基本理论和方法,了解马工程史学在农业、文化传承和城市规划等方面的研究意义,培养学生的研究能力和跨学科思维。

学习方法学生需要积极参与课堂讨论,阅读相关文献资料,完成课程作业,并积极参加相关实地考察和学术研讨活动。

学生还可以利用本课程的PPT课件作为学习和复习的参考资料。

2. 马工程史学的基本概念马工程史学定义马工程史学是一门研究马在人类社会发展中的作用及相关工程技术的学科。

它从马的驯化与马车的使用开始,包括马医、马术、马车、马铁、马道等方面的研究。

马工程史学的研究对象马工程史学的研究对象主要包括:马的驯化与马品种、马车和交通运输、马医和马药、马术和马战、马铁和马具、马道和马站等。

马工程史学的研究方法马工程史学采用了多种研究方法,包括文献研究、考古发掘、实地调查、实验研究等。

绪论第⼀节⼈类学的概念⼈类学是⼀⻔研究⼈及其⽂化的基础学科。

学科属性:⼈类学是⼀⻔研究⼈类⾃身的学科,即研究⼈类体质和社会⽂化的学科,其真正作为⼀⻔学科产⽣和发展的时间只有⼀百多年。

⼈类学的特殊性在于这⻔学科沟通了⾃然科学和社会科学⼈类学关注着⼈类及其⽂化的整体,⽽其他所有的学科所研究的都是⼈类及其⾏为的某⼀⽅⾯。

⼈类学⼗分适合与其他学科形成跨学科的合作并将这种合作转化成⼈类学本身的研究⽅向。

第⼆节⼈类学的视野学科分⽀:1.体质⼈类学主要研究作为⽣物有机体的⼈类的形态与⾏为,探讨⼈类⽣存与发展的⽣物习惯基础。

2.考古学泛指对古物、古迹等物质⽂化的研究3.语⾔⼈类学以⼈类学的视⻆研究⼈类语⾔问题的⼈类学分⽀学科,主张把⼈类的语⾔作为社会⽂化的⼀个重要组成部分进⾏研究,着重考察语⾔的起源、形成、发展及演变规律4.⽂化⼈类学专⻔研究“现在的⼈类⽂化”,此研究与主要研究“过去的⼈类⽂化”的考古学有着明显的不同,同时也有别于以语⾔符号作为主要研究对象的语⾔⼈类学第三节⼈类学的价值实践价值:⼈类学的特性——对⼈类的⽂化、社会⾏为、特有情怀的研究,以及⽥野⼯作⽅法等,都使得⼈类学成了⼀⻔⾮常贴近⼈类⽇常⽣活的学科,这样的⼀⻔学科,从⼀开始就存在着明显的可⽤于实践的特性。

⼈类学⾃学科成熟之始就被视为调和殖⺠政府和殖⺠地社会之间关系的⼯具。

学科实践价值的彰显还体现在⼈类学研究领域的拓展及与其他学科的跨学科领域合作上。

第⼀章⼈类学学说发展与⻢克思主义对⼈类学的影响第⼀节早期⼈类学理论⼀、进化论与传播论1.进化论斯宾塞《社会静⼒学》⾸次反思了⼈类社会,提出了普遍的进化框架。

认为随着社会的进化,社会范围的不断扩⼤、从⽽导致社会结构的扩⼤和分化,以及社会功能的进⼀步细化,由此,社会进化经历了由简单到复杂的过程。

开创了⼈类学学说史上第⼀个理论流派—古典进化论古典进化论(单线进化论)爱德华·泰勒(古典进化论第⼀位代表⼈物)《⼈类早期历史和⽂明的发展研究》《原始⽂化》《⼈类学》主要从⽂化⻆度探究整个⼈类发展进化史“⼼理⼀致说”:相信⼈类⽆论如何不同,但在本质上没有不同,因此都能按照⾃⼰的速率演化泰勒指出⼈类在宗教信仰上经过了万物有灵—多神教—神教三个阶段世界上不同⺠族与⽂化都依据同样的进化路线,只是进化的速率有所不同⽽已,那些较慢的犹如现代⽂明的过去,故⽤“遗存”称之摩尔根从社会⻆度探讨⼈类的宏观进化过程《易洛魁联盟》《⼈类家庭的⾎亲与姻亲制度》《古代社会》系统阐述了⼈类社会进化的具体过程,将整个⼈类社会划分为蒙昧—野蛮—⽂明三个阶段,⼜将蒙昧时代与野蛮时代分别细分出低级、中级和⾼级三个阶段,并且以物质⽣产资料即⽣产技术与⽣产⼯具的发明作为衡量每⼀阶段的具体标志2.传播论拉策尔《⼈类地理学》《⺠族学》认为⽂化要素是随着⺠族迁徙⽽扩散的,并通过将⽂化要素标在地图上的⽅法,试图描绘出⼈类⽂化的分布图,从其相似形态来推测历史上的联系。

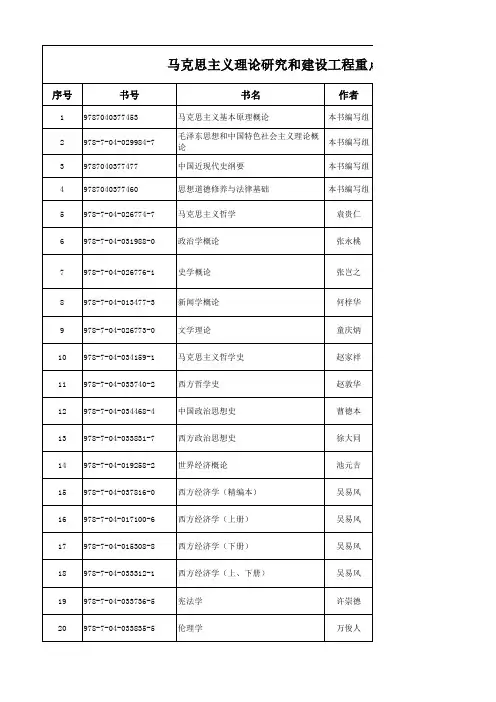

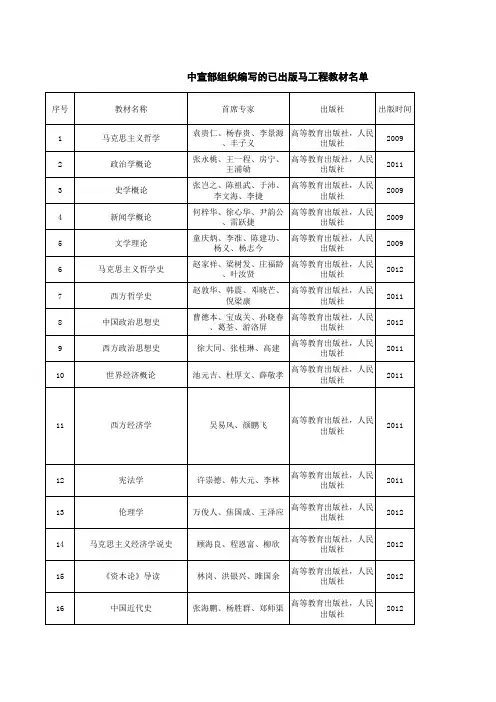

马工程教材对应课程马工程教材对应课程名单文学类专业《比较文学概论》对应课程:比较文学、比较文学概论、比较文学导论、比较文学原理、比较文学专题、比较文学与世界文学、比较文学研究、比较文学论、比较文学通论、比较文学与世界文学专题研究、世界文学与比较文学等《外国文学史》对应课程:外国文学史、外国文学、外国文学简史、外国文学概论、外国文学概要、外国文学纲要、外国文学史纲要、外国文学史论、西方文学概观、西方文学概论、西方文学简史、西方文学、西方文学史、欧美文学、欧美文学史等《西方文学理论》对应课程:西方文论、西方文论入门、西方文论史、西方文论与马列文论、西方文艺理论、西方文学理论、西方文艺理论简介、西方文艺理论史、西方文艺理论与思潮、西方文学理论导读、西方文学理论批评、西方文学理论入门、西方文学理论与批评等《当代西方文学思潮评析》对应课程:西方现代文艺思潮、二十世纪西方文学流派研究、二十世纪西方文艺思潮、现代西方文艺思潮等《中国古代文学史》对应课程:古代文学、古代文学史、中国古代文学、中国古代文学史、中国古代文学史及作品选等《中国文学理论批评史》对应课程:古代文论、中国文学批评史、古代文论与批评史、古代文学批评史、中国古代文学批评史、中国古代文论、中国古代文论史、中国文学理论批评、中国文学理论批评史、中国文论等《文学理论》对应课程:文学概论、文艺理论、文学原理、文学概论专题、文学基本原理、文学理论关键词、文学理论基础、文学理论入门、文学理论与鉴赏、文学理论与批评、文学原理入门、文艺概论、文艺学概论、文艺理论常识、文艺理论基础、文艺理论与鉴赏、文艺理论与批评实践、文艺理论专题、文艺理论专题研究、文艺学基础、文艺学专题、文艺学专题研究、文艺理论热点问题研究等历史学类专业《考古学概论》对应课程:考古学通论、考古通论、考古学、考古学导论、考古学概论、考古学基础,考古学理论、考古学理论与方法、考古学史与考古学理论、考古学欣赏、考古学引论、考古学原理、考古学专题讲座、考古与博物馆基础、考古与博物馆学、文物与考古、文物与考古概论等《中国思想史》对应课程:中国思想史、古代中国的思想世界、儒.释.道—中国传统思想概说、中国古代思想史、中国古代思想文化、中国古代思想文化史、中国古代思想智慧、中国古代思想专题、中国思想论争史:从诸子争鸣到新文化运动、中国思想史概要、中国思想史纲、中国思想文化、中国思想文化趣谈、中国思想文化史、中国思想文化史导论、中国文化思想史等《世界古代史》对应课程:世界古代史、世界古代史专题、世界古代史通论、世界古代中世纪史、世界上古及中世纪史、世界上古史、世界上古中古史、世界上古中世纪史、世界通史·古代、世界通史·世界古代史、世界中古史、世界中古史概论、世界中世纪史等《中国史学史》对应课程:中国史学史、二十世纪中国史学、史学史、中国史学简史、中国史学史(含史源学)、中国史学史与文选、中国史学史专题等《史学概论》对应课程:史学概论、历史科学概论、历史理论、历史学、历史学(师范)专业导论、历史学的理论与方法、历史学概论、历史学科专业导论、历史学科专业导引课、历史学理论与方法、历史学入门导论、历史学通论、历史学专业导论、历史学专业概论、历史研究基础、历史与历史研究、历史哲学、史学导论、史学方法论、史学概论与史学史、史学基础、史学理论、史学理论与方法、史学入门、史学通论等《中国近代史》对应课程:中国近代史、中国近现代史、中国通史、中国近代史专题、近代史、近代中国八十年、近现代史、民国史、民国史话、中国近代史(1840-1919)、中国近代史讲析、中国近现代历史、中国近现代史(近代)、中国近现代史通论、中国历史概论、中国现代史、中国现代史(1919-1949)、中国现代史专题、中华民国史、中华民国史专题等《中华人民共和国史》对应课程:中华人民共和国史、共和国史、中国当代史、中国通史·当代、中国通史·中国当代史、中国通史(国史)、中国现当代史、中国现当代史专题、中华人民共和国国史、中华人民共和国国史专题、中华人民共和国史专题等《世界现代史》对应课程:世界现代史、20世纪世界史、世界当代史、世界当代史(1945-90年代)、世界通史·当代、世界通史·世界现代史、世界通史·现代、世界通史(现代),世界现代、当代史,世界现代史专题、世界现当代史、世界现当代史专题、战后世界史等哲学类专业《美学原理》对应课程:美学、美学概论、美学原理、美学常识、美学导论、美学概要、美学基本原理、美学基础、美学基础原理、美学美育、美学入门、美学十讲、美学十五讲、美学通论、美学引论、美学原理与赏析等《中国美学史》对应课程:中国美学、中国美学导论、中国美学史、中国美学史概要、中国美学史纲要、中国美学史话、中国美学史专题、中国美学思想史、中国美学文化、中国美学专题、中国古代美学、中国古代美学思想等《西方美学史》对应课程:西方美学、西方美学基本问题、西方美学史、西方美学史概要、西方美学思想、西方美学思想史、西方美学通论、西方美学专题、当代西方艺术哲学与美学、美学史、美学与艺术史、西方古典美学、西方当代美学《中国伦理思想史》对应课程:中外伦理思想史、伦理学思想史、中国伦理思想史等《逻辑学》对应课程:逻辑、逻辑导论、逻辑的思想和方法、逻辑方法论、逻辑基本原理与实务、逻辑基础、逻辑基础与应用、逻辑理论与科学方法、逻辑入门、逻辑思维、逻辑思维训练、逻辑思维与方法、逻辑思想与方法、逻辑推理、逻辑推理训练、逻辑学、逻辑学导论、逻辑学导引、逻辑学概论、逻辑学基础、逻辑学基础与应用、逻辑学基础知识专题、逻辑学与逻辑思维、逻辑学与思维训练、逻辑学原理、逻辑与辩论、逻辑与表达、逻辑与科学、逻辑与论辩、逻辑与推理、近似推理、简明逻辑学、普通逻辑学等《科学技术哲学》对应课程:科学技术哲学、简明科学哲学导论、科技哲学导引、科技哲学概论与科学思维培养、科技哲学专题研究、科学哲学和科学方法、科学史与科学哲学、科学哲学、科学哲学导论、科学哲学通论等《马克思主义发展史》对应课程:马克思主义发展史、马克思主义史、马克思主义理论史等《马克思主义哲学》对应课程:马克思主义原理、马克思主义哲学、马克思主义哲学概论、马克思主义哲学原理、哲学及马克思主义哲学原理等《马克思主义哲学史》对应课程:马克思主义哲学发展史、马克思主义哲学史、马克思主义哲学史及其原著选读等《西方哲学史》对应课程:欧洲哲学简史、欧洲哲学史、西方哲学、西方哲学导读、西方哲学导论、西方哲学发展史、西方哲学概论、西方哲学基本命题、西方哲学简史、西方哲学鉴赏、西方哲学精神、西方哲学流派及其反思、西方哲学史、西方哲学史概论、西方哲学思辨、西方哲学思想史、西方哲学通论、西方哲学引论、西方古代哲学史等《伦理学》对应课程:马克主义伦理学、伦理学、伦理学常识、伦理学导论、伦理学概论、伦理学基础、伦理学及其应用、伦理学理论与方法、伦理学入门、伦理学与思想道德修养、伦理学原理、伦理学原理与运用、大学生伦理学等政治学类专业《思想政治教育学原理》对应课程:马克思主义思想政治教育基本原理、马克思主义思想政治教育理论基础、思想政治教育概论、思想政治教育理论方法、思想政治教育理论与方法、思想政治教育学、思想政治教育学原理、思想政治教育原理、思想政治教育原理与方法、思想政治教育原理与方法论、思政教育学原理等《中国共产党思想政治教育史》对应课程:思想政治工作史、思想政治教育史、思想政治教育学史、中国共产党思想政治工作发展史、中国共产党思想政治工作史、中国共产党思想政治工作史论、中国共产党思想政治工作研究、中国共产党思想政治教育史、中国共产党思想政治教育发展史等《中国革命史》对应课程:中国革命史等《地方政府与政治》对应课程:政府学、中国地方政府、中国地方政府与政治、中国地方政治管理、中国政府与政治、中央政府与地方政府等《国际组织》对应课程:国际组织、国际组织学、国际组织学概论、国际组织研究等《当代中国外交》对应课程:当代中国外交、国际关系和中国外交、国际关系与当代中国外交、国际关系与外交政策(选修)、国际关系与中国外交、中华人民共和国对外关系、中华人民共和国对外关系史等《政治学概论》对应课程:政治学、现代政治分析、现代政治分析原理、新政治学概要、政治科学、政治科学原理、政治学导论、政治学概论、政治学核心概念、政治学基础、政治学十五讲、政治学说史、政治学与当代中国社会发展、政治学原理等《中国政治思想史》对应课程:政治思想史、中国传统政治思想、中国传统政治思想概论、中国古代政治思想史、中国近代政治思想史、中国政治思想、中国政治思想史等《西方政治思想史》对应课程:外国政治思想史、西方政治思想、西方政治思想史、西方政治思想史概要、西方政治思想研究、政治思想史等社会学类专业《农村社会学》对应课程:城乡社会学、农村社会学、农村社会学与社会工作、农村社会专题、农村社区管理、农村社区管理学等《人类学概论》对应课程:人类与社会、社会人类学、社会人类学方法、历史人类学、历史人类学导论等新闻学类专业《新闻编辑》对应课程:媒体编辑与媒体应用、媒体编辑实务、媒体策划与数字编辑、全媒体编辑、新闻业务、新闻业务基础、新闻业务实践、新闻业务综合实践、新闻编辑、新闻编辑基础、新闻编辑理论与实务、新闻编辑实践、新闻编辑实务、新闻编辑实验、新闻编辑学、新闻编辑学实训、新闻编辑学实验、新闻编辑与排版、新闻编辑与评论、新闻编辑与商业评论、新闻编评等《新闻采访与写作》对应课程:当代新闻写作、新闻写作、新闻采访与写作、初级新闻采访与写作、新闻采访与策划、新闻采访学、新闻采访写作、当代新闻采访与写作、高级新闻采访与写作、高级新闻采写、高级新闻写作、高级新闻业务、基础新闻写作、全媒体新闻采写、全媒体新闻采写教程、全媒体新闻稿写作训练、新闻采写实训、新闻业务综合实践、实用新闻写作、现代新闻写作、新闻(特写)采访写作、新闻(消息)采访写作、新闻采访、新闻采访报道、新闻采访基本知识与技巧、新闻采访基础、新闻采访技能实训、新闻采访理论与实践、新闻采访实践、新闻采访实践课程、新闻采访实务、新闻采访实训、新闻采访实验、新闻采访写作、新闻采访写作实践、新闻采访写作实践与研究、新闻采访写作实务、新闻采访写作与编辑、新闻采访学、新闻采访与报道、新闻采访与编辑、新闻采访与法制新闻写作、新闻采访与写作创新训练、新闻采访与写作实践、新闻采访与写作实务、新闻采访与写作实训、新闻采访与写作实验、新闻采访与写作学、新闻采访与写作学实训、新闻采访与写作专题、新闻采访与制作、新闻采访与专稿写作、新闻采访综合练习、新闻采写、新闻采写编、新闻采写编评实训、新闻采写编实验、新闻采写基础、新闻采写精要、新闻采写课程实习、新闻采写实践、新闻采写实务、新闻采写实训、新闻采写实验、新闻采写现场模拟及实践、新闻采写与编辑、新闻采写与评论、新闻采写与实践、新闻采写专题、新闻理论与写作、新闻实务、新闻写作、新闻写作基础、新闻写作技能综合训练、新闻写作精讲、新闻写作课程实践、新闻写作理论与实践、新闻写作实践、新闻写作实践课程、新闻写作实务、新闻写作实训、新闻写作实验、新闻写作学、新闻写作训练、新闻写作艺术技巧、新闻写作与报道训练、新闻写作与编辑、新闻写作与采访、新闻写作与评论、新闻写作指导、新闻写作专题、新闻学/广电新闻采访与写作、新闻与采访、新闻业务、新闻业务基础、新闻业务实践、新闻业务综合实践、专题新闻报道与写作、专题新闻采写、专题新闻写作、专业新闻采访报道、专业新闻采访与写作、专业新闻采写、专业新闻写作等《广告学》概论对应课程:广告学、广告学概论、广告、广告理论、广告理论和实务、广告理论与策划、广告理论与策划实务、广告理论与创意、广告理论与广告赏析、广告理论与实践、广告理论与实务、广告通论、广告通识、广告学导论、广告学基础、广告学基础知识及广告佳作欣赏、广告学及包装设计、广告学科导论、广告学理论与实务、广告学入门、广告学入门与作品赏析、广告学通论、广告学与广告策划、广告学与广告创意、广告学与广告实务、广告学原理、广告学原理及实务、广告学原理与广告策划、广告学原理与实务、广告学专业导论、广告原理、广告原理与策划、广告原理与广告策划、广告原理与实务、广告专业导论、文化广告学、现代广告、现代广告导论、现代广告理论与实践、现代广告理论与实务、现代广告通论、现代广告学、现代广告学概论等《新闻学概论》对应课程:新闻传播学理论、新闻传播学通论、新闻概论、新闻理论、新闻理论基础、新闻理论与实践、新闻理论与实务、新闻理论与写作、新闻事业导论、新闻事业概论、新闻学、新闻学/广电新闻采访与写作、新闻学导论、新闻学概论、新闻学基础、新闻学基础知识、新闻学理论、新闻学理论读书报告、新闻学理论与实务、新闻学入门、新闻学通论、新闻学原理、马克思主义新闻学、新闻传播导论、新闻传播学科导论等经济学类专业《中国经济史》对应课程:中国经济史等《世界经济史》对应课程:中外经济史、世界近代经济史、世界近现代经济史、世界经济史、外国近代经济史、外国近现代经济史、外国经济史、西方经济史、中外经济史等《区域经济学》对应课程:城市与区域经济、区域经济学、城市和区域经济学、城市与区域经济学、中国区域经济等《社会保障概论》对应课程:城市社会保障概论、社会保障制度、社会保障学、社会保障概论、城市就业与社会保障、当代中国社会保障概论、就业与社会保障、劳动和社会保障概论、劳动就业和社会保障、劳动社会保障、劳动社会保障概论、劳动与社会保障、劳动与社会保障导论、劳动与社会保障概论、劳动与社会保障学、劳动与社会保障制度、劳动与社会保障专业导论、社会保障、社会保障(政策与制度)、社会保障导论、社会保障概伦、社会保障国际比较、社会保障和社会福利、社会保障理论、社会保障理论研究、社会保障理论与实践、社会保障理论与实务、社会保障学概论、社会保障与福利、社会保障与管理、社会保障与社会保险、社会保障与社会福利、社会保障与生活、社会保障与员工福利、社会保障原理、社会保障原理与政策、社会保障专题、中国社会保障实践、中国社会保障专题等《管理学》对应课程:管理学、管理学原理、现代管理学、管理学基础、管理导论、管理概论、管理理论、管理理论导论、管理理论及其应用、管理理论与实践、管理通论、管理通识、管理学导论、管理学概论、管理学基本原理、管理学基础及实务、管理学基础理论与实务、管理学基础与应用、管理学理论精要、管理学理论与方法、管理学理论与实务、管理学理论与应用、管理学通论、管理学原理实践、管理学原理与方法、管理学原理与实践、管理学原理与应用等《人口资源与环境经济学》对应课程:人口、资源、环境与社会,人口、资源和环境经济学,人口、资源环境经济学,人口、资源与环境,人口、资源与环境经济学,人口、资源与环境经济专题,人口资源环境与可持续发展,资源环境经济学,人口资源与环境经济学等《西方经济学》对应课程:微观经济学、微观经济学导论、微观经济学基础、微观经济学原理、微观西方经济学、中级微观经济学、初级微宏观经济学、中级微宏观经济学、宏观经济学、宏观经济学导论、宏观经济学原理、宏观西方经济学、初级宏观经济学、中级宏观经济学、西方经济学、西方经济学(微观经济学)、西方经济学导论、西方经济学概论、西方经济学基础、西方经济学理论、西方经济学入门、西方经济学原理、西方经济学原理(宏观)、西方经济学原理(双语)、西方经济学原理(微观)、中级西方经济学等《世界经济概论》对应课程:当代世界经济、当代世界经济概论、当代世界经济概述、世界经济、世界经济导论、世界经济概况、世界经济概论、世界经济学、世界经济学概论等《马克思主义经济学说史》对应课程:经济学说史、经济思想史等《资本论》导读对应课程:《资本论》选读、《资本论》入门、《资本论》研究、《资本论》原旨及其当代价值、《资本论》原著导读、《资本论》、《资本论》导读、《资本论》研读、《资本论》与当代经济等法学类专业《经济法学》对应课程:经济法、经济法学、经济法学(反垄断法)、经济法学(基础理论、竞争法、金融法)、经济法学分论、经济法学概论、经济法学概要、经济法学基础理论、经济法学总论等《国际公法学》对应课程:国际法、国际法导论、国际法分论、国际法概论、国际法学、国际法综合课、国际法总论、国际公法、国际公法学等《国际经济法学》对应课程:国际经济法、国际经济法导论、国际经济法概论、国际经济法基础、国际经济法学、国际经济法总论等《民法学》对应课程:民法学、民法、民法总论、民法学、民法.分论、民法.总论、民法(分则)、民法(上)、民法(上)、民法(总论)、民法(总则)、民法(总则篇)、民法分论、民法分则、民法学(分论)、民法学(物权法)、民法学(下)(含债权法、合同法、担保法、侵权责任法)、民法学(总论、物权法、人身权法)、民法学(总论、物权法)、民法学分论、民法总则、民法学总论等《行政法与行政诉讼法学》对应课程:行政法学、行政法与行政诉讼法等《民事诉讼法学》对应课程:民事诉讼法学、民事诉讼法、民事诉讼法法学、民事诉讼法精解、民事诉讼法学(含证据法学)、民事诉讼法学概要、民事诉讼法专题、民事诉讼学等《刑事诉讼法学》对应课程:刑事诉讼法学、刑事诉讼法、刑事诉讼法学(含证据法学)、刑事诉讼法学概要等《中国法制史》对应课程:中国法制史、法制史、中国法制史(含新中国法制史)等《劳动与社会保障法学》对应课程:劳动保障法、劳动法、劳动法概论、劳动法和社会保障法、劳动法和社会保障法学、劳动法社会保障法、劳动法学、劳动法学与社会保障法学、劳动法与劳动保障法、劳动法与社会保障、劳动法与社会保障法、劳动和社会保障法、劳动和社会保障法学、劳动和社会保障概论、劳动社会保障法、劳动社会保障法制、劳动与社会保障、劳动与社会保障法、劳动与社会保障法概论、劳动与社会保障法学等《刑法学》对应课程:刑法学、刑法、刑法·分论、刑法·总论、刑法(分论)、刑法(分则)、刑法(总论)、刑法(总则)、刑法分论、刑法分则、刑法概论、刑法各论、刑法学(总论)、刑法学(分论)、刑法学导论、刑法学分论、刑法学分则、刑法学概论、刑法学概要、刑法学各论、刑法学总论、刑法总论、刑法总则等《环境与资源保护法学》对应课程:环境法、资源环境法、资源环境法学、环境法与资源保护法、环境法与资源保护法学、环境法与自然保护法、环境法原理、环境和资源保护法、环境与资源保护法、环境与资源保护法学、环境与资源法、环境与资源法学、环境与自然资源保护法、环境与自然资源保护法学、环境与自然资源法、环境与自然资源法学、环境与自然资源经济学等《宪法学》对应课程:宪法学、宪法等艺术学类专业《中国戏曲史》对应课程:古代戏曲史研究、戏剧戏曲史、艺术史(戏剧)、中国戏剧简史、中国戏剧史、中国戏曲史、中国戏曲史研究、中外戏剧简史、中外戏剧史、中外戏剧史论、中外戏剧史与名作赏析、中外戏剧戏曲史、影视戏剧简史、元明清戏剧研究、中国古代戏剧史专题、中国古代戏曲导读、中国古代戏曲史、中国古代戏曲史论、中国古典戏曲理论史等《中国舞蹈史》对应课程:中外舞蹈史及作品鉴赏、中外舞蹈史、舞蹈发展史与作品赏析、舞蹈简史、舞蹈简史与欣赏、舞蹈史、舞蹈史论、舞蹈史与作品鉴赏、舞蹈史与作品赏析、中国古代舞蹈史、中国古代舞蹈史纲、中国古典舞蹈、中国近代舞蹈史、中国近代现代当代舞蹈发展史、中国近现代当代舞蹈发展史、中国近现代当代舞蹈史、中国近现代舞蹈史、中国近现当代舞蹈史、中国舞蹈、中国舞蹈发展史、中国舞蹈简史、中国舞蹈简史及欣赏、中国舞蹈简史与赏析、中国舞蹈史、中国舞蹈史及作品鉴赏、中国舞蹈史与名作赏析、中国舞蹈史与名作欣赏、中国舞蹈史与赏析、中国舞蹈史与舞蹈文化、中国舞蹈史与欣赏、中国舞蹈史与作品鉴赏、中国舞蹈史与作品赏析、中国舞蹈史与作品欣赏、中外古代舞蹈史与名作赏析、中外舞蹈发展史、中外舞蹈简史、中外舞蹈简史及作品鉴赏、中外舞蹈史、中外舞蹈史纲、中外舞蹈史纲要、中外舞蹈史及剧目欣赏、中外舞蹈史与名作赏析、中外舞蹈史与名作欣赏、中外舞蹈史与赏析、中外舞蹈史与作品赏析、中外舞蹈文化、中外现当代舞蹈史与名作赏析等《艺术学概论》对应课程:《艺术学概论》、艺术概论、美学概论与艺术概论、美学与艺术概论、人文艺术概论、文化艺术概论、现代艺术概论、艺术概论·美术、艺术概论·音乐、艺术概论(建筑学)、艺术概论(美术)、艺术概论(双语)、艺术概论(音乐)、艺术概论(专业导论)、艺术概论与艺术欣赏、艺术概论专题、音乐美学与艺术概论、中国艺术学、中外美术概论、艺术学导论、艺术学、艺术学概论、艺术学基本问题研讨、艺术学基础、艺术学基础知识与艺术作品赏析、艺术学理论入门、艺术学原理、艺术导论、艺术导论与欣赏、中国文化艺术导论、艺术原理、艺术原理与实验、艺术导学等教育学类专业《中国教育思想史》对应课程:中国教育思想史、中国教育名家及其思想、教育思想、教育思想史、教育思想专题、中国传统教育思想萃论、中国古代教育思想、中国教育名家思想、中外教育家思想、中外教育思想史、中外教育思想。