《阳关雪》

- 格式:ppt

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:19

《摩挲大地》读后感那接下来,便来品悟一下文章中所叙述的文化之旅,所包含的人文之理吧。

1、《道士塔》无论叫大历史散文也好,叫大文化散文也罢,如果不坐实在历史叙事上,这个“大”叫难免大而无当。

毕竟史实大于情感,建构一个充分的历史语境是必要的。

如果抒情滑向滥情乃至刻意煽情,那就不免媚俗,不免自动消解文本的人文深度。

此刻,历史/文化不过是市场经济时代大众阅读的消费品。

2、《莫高窟》本文看上去就像一首“散文诗”。

从文体学角度看,散文诗实为颇为怪异的品类,它企图兼容、勾兑散文的平实叙事和诗歌的高蹈抒情的双重浓度,而往往造成双重排斥或相互对冲因而稀释“浓度”的效果,更多的时候则是牺牲平实偏向高蹈。

总之,一不留神就如被酿坏的酸酒。

余先生对上、下鸣沙山有着饱含质感的描述。

然后对隐于鸣沙山的月牙泉进行抽象的精神分析,并一步“推衍”至“人生、世界、历史”的开阔语境,对此,好之者自然会看出深度、大气之类,恶之者则以为勉为其难。

倒是“独行侠”用词极准,尤其是那个从泉边陋屋闪出的老尼,让人眼睛陡然一亮。

4、《阳关雪》本文是对盛唐文化的一次寻根。

对盛唐文化俊逸高迈气象的礼祭,一直激荡着后世文人的心灵。

挥之不去的文化乡愁萦绕在字里行间。

5、《都江堰》一千多年前的水利工程都江堰,经受住了这次汶川特大地震的严峻考验,几乎安然无恙。

这是对奇迹的强力背书。

越过浩渺时空,让人再次感念李冰的不世功勋。

本文勾勒出千年苏州的双重面影:柔媚和激越。

这涉及到一座古城复杂的文化生成力。

遗憾随之而来:化繁为简的勾勒,难免使古城面影双重失焦。

因此,这不算一篇有关古城的性格、命运之书。

如能容纳相应的历史叙事,一定更能激发读者对苏州的想象。

7、《三峡》三峡自白帝城始。

长江自白帝城夺峡而出,如野马狂奔,有自由不羁的大欢乐。

李白的诗歌“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,洋溢着压抑不住的喜悦心情。

这里也不妨多说几句。

安史之乱期间,李白被朝廷流放贵州夜郎,中途遇赦时刚好行至白帝城。

《文化苦旅》读后感800字篇一:读后感800字篇一:文化苦旅读后感800字我从没有去过阳关,对此也了解甚少。

读罢《阳关雪》后,便找来几组图浏览一番,不禁生出几分感伤。

“所谓古址,已经没有什么故迹,只有近处的烽火台还在,这就是刚才在下面看到的土墩。

土墩已坍了大半,可以看见一层层泥沙,一层层苇草,苇草飘扬出来,在千年之后的寒风中抖动。

眼下是西北的群山,都积着雪,层层叠叠,直伸际。

任何站立在这儿的人,都会感觉到自己是站在大海边的礁石上,那些山,全是冰海冻浪。

”面对如此的景致,谁都要感叹时间的流逝和历史的沧桑。

西汉时,阳关曾作为通往西域的门户,其战略地位十分重要。

许多王朝都把这里作为军事重镇,严加把守。

可阳关如今早已不如往日,仅仅是在一座红色的堆满沙石的山峰上,残留有被称为“阳关耳目”的烽墩。

遗址周围竟也看不到断垣残壁,只有在沙丘之间暴露出的地面,到处可见碎瓦残片,让人回忆起盛事时亘古遥远的驼铃。

“渭城朝雨徘岢,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

”王维在友人临别时所作的这首《渭城曲》,用余秋雨的话说,是“缠绵淡雅”的。

丝毫感觉不到阳关如今的凄冷之景,只是离别时应有的微微的忧伤。

因而王维是懂得天下没有不散的筵席的,阳关亦是如此,再坚固的过去也终有随着时光消逝的一天。

比起《渭城曲》依此而来的《阳关三叠》,那较清冷的调子,或许更适合阳关如今的景象。

诚然,阳关的确再也难于享用温醇的诗句。

“即便是土墩、是石城,也受不住这么多叹息的吹拂,阳关坍弛了,坍弛在一个民族的精神疆域中。

它终成废墟,终成荒原。

身后,沙坟如潮,身前,寒峰如浪。

谁也不能想象,这儿,一千多年之前,曾经验证过人生的壮美,艺术情怀的弘广。

” 阳关不复了它过去的金色的绚烂,只剩下凄凄的一片荒原,它给伫立在它面前的人们带来深深的感慨和轻轻的遗憾。

想起楼兰古城的悲哀,曾经繁华的美在不经意间却毁于一旦,也许正应了一位蒙古作家的那句话:繁华不过是一掬细沙。

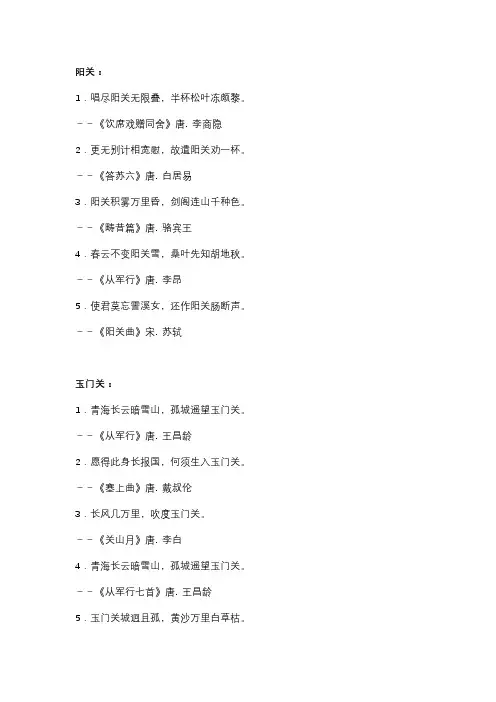

阳关:

1.唱尽阳关无限叠,半杯松叶冻颇黎。

--《饮席戏赠同舍》唐. 李商隐2.更无别计相宽慰,故遣阳关劝一杯。

--《答苏六》唐. 白居易

3.阳关积雾万里昏,剑阁连山千种色。

--《畴昔篇》唐. 骆宾王

4.春云不变阳关雪,桑叶先知胡地秋。

--《从军行》唐. 李昂

5.使君莫忘霅溪女,还作阳关肠断声。

--《阳关曲》宋. 苏轼

玉门关:

1.青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

--《从军行》唐. 王昌龄

2.愿得此身长报国,何须生入玉门关。

--《塞上曲》唐. 戴叔伦

3.长风几万里,吹度玉门关。

--《关山月》唐. 李白

4.青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

--《从军行七首》唐. 王昌龄

5.玉门关城迥且孤,黄沙万里白草枯。

--《玉门关盖将军歌》唐. 岑参。

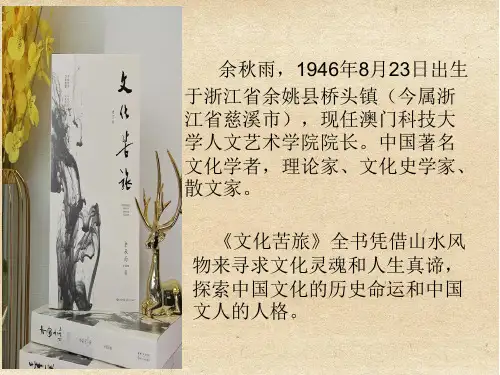

《⽂化苦旅》余秋⾬

《⽂化苦旅》余秋⾬

《⽂化苦旅》是余秋⾬教授80年代在海内外讲学和考察途中写下的作品,是余秋⾬通过对国内外的⽂化进⾏考察和思考,结合⾃⼰的⼈⽣体验和对社会、历史、⽂化的深刻认识⽽写的`系列散⽂集。

这是他的第⼀部⽂化散⽂集,也是他的代表作。

此书透过中国⼤陆的⾃然景物,写这⼀代中国⼈⼼灵中的纠结。

这是⼀本有关中国美学的书,深⼊浅出,⽤⼲净漂亮的⽩话⽂字,来描述中国深沉的⽂化,以及抒发⾃我的情感。

在《⽂化苦旅》中,作者游历中国各地,追寻古⼈⾜迹,体会着中华⽂化⽣⽣不息的历程。

这些⽂章,是游记,也是中国⽂化史。

此书中有提到的景点有很多,每⼀个景点都带给余秋⾬不同的感触和震撼。

他触碰到中国⼏千年的⽂化,见证⾃⼰国家⼀路⾛来深刻的历史痕迹。

其中主要包括两部分,⼀部分是历史、⽂化散⽂,散点论述,探寻⽂化;另⼀部分是回忆散⽂。

收录篇章

全书共37篇,分别为《道⼠塔》《莫⾼窟》《阳关雪》《沙原隐泉》《柳侯祠》《⽩莲洞》《都江堰》《三峡》《洞庭⼀⾓》《庐⼭》《贵池》《青云谱随想》《⽩发苏州》《江南⼩镇》《寂寞天柱⼭》《风⾬天⼀阁》《西湖梦》《狼⼭脚下》《上海⼈》《五城记》《牌坊》《庙宇》《夜航船》《吴江船》《信客》《酒公墓》《⽼屋窗⼝》《废》《夜⾬诗意》《笔墨祭》《藏书忧》《腊梅》《家住龙华》《三⼗年的重量》《漂泊者们》《华语情结》《这⾥真安静》。

余秋雨《腊梅》原文及读后感赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!余秋雨《腊梅》原文及读后感赏析【导语】:《腊梅》是余秋雨写的一篇散文,出自于余秋雨的散文集《文化苦旅》,关于《腊梅》的主要内容是什么一直受到关注,来了解一下吧。

《文化苦旅》读后感(精选15篇)《文化苦旅》读后感1自从阅读了余秋雨的《文化苦旅》,我才发现我们祖国的每一座高山、每一条河流都是“文化山水”,那些高山河流留下无数文人雅士的印迹,终于形成中华五千年的文化,并用她无上的魅力深深影响着一代又一代中国人。

这本书我读得很苦,我从故乡僻静的学堂走到山顶的庙堂,从绵延千年的都江堰到来到敦煌的莫高窟,大概是从道士塔开始,我便深深尝到文化黄沙的苦了。

《道士塔》是《文化苦旅》列车中的第一个站点,主要讲清末时莫高窟的王道士偶然间发现了大量经卷,但他却不懂艺术,硬是糊里糊涂地破坏了一些宝贵的文物。

更可恶的是,有一群外国探险者入侵此地,他们威逼利诱王道士,硬是低价买走——不,是掠夺——大量宝贵的经卷和壁画。

这一系列可恨的行为让莫高窟这座艺术宝库毁于一旦!当你看到了这里,你可能会觉得心痛,心在不断的滴血,因为身为炎黄子孙的你,看到因为王道士和官员的愚昧无知而使得祖先为我们留下的一件件遗物就此陷于他手。

接着就看到《黄州突围》,人们有时也许会傻想,像苏东坡这样让中国人景仰千年的大文豪,应该是他所处时代的无上骄傲,他周围的人一定会小心地珍惜他,虔诚地仰望他,总不愿意去找他麻烦吧?可事实偏不如人意,东坡学士的“乌台冤案”,让我们看到官场的复杂,看到难测的人心,有时你为之骄傲的会成为给你致命一击的拳头。

在黄州,东坡学会低调隐忍,变得成熟豁达,这样的过程很苦,但幸运的是苦难之后,我们看到他昂首前行的背影。

《文化苦旅》带着我漫游中国历史舞台,文中一个个伟大而鲜明的人物缓缓出现在我眼前,他们身上体现出中国文化的良知和文人高尚的人格,尽管有些终究没逃过历史悲剧。

在叹息中,这本书让我读懂了什么是“中国文化”。

《文化苦旅》读后感2流年尽相催,翰墨里的一粒微尘,你是如何用自己的躯体去渲染了这座文化的江山,怎奈江山的命运是如此多舛,面对万般凄迷的罅隙,你只好化作烟火中一缕飘零的孤魂。

千般荒凉,以此为梦;万里蹀躞,以此为归。

《文化苦旅》读书心得(精选15篇)《文化苦旅》读书心得1时间和文字在一个个老庭院里厮磨,这是文化存在的极温暖方式。

千般荒凉,以此为梦;万里蹀躞,以此为归。

——余秋雨我站在历史的城墙张望,看着文化如雨丝一般浸润着每一寸土地。

文化,存在于湿冷清秀的胡同中,是孩童轻舔冰糖葫芦时的满足;文化,存在于清凉悠闲的树荫下,是人们絮叨家里长短时倾诉的快乐;文化,存在于宁静古朴的乡村中,是老人们踮脚倚望儿女回家的姿态。

中国文化博大精深,而那些明丽堂皇的页篇亦免不了留下晦暗的阴影,所以我愿意选择走进文化本身。

细细研读了《文化苦旅》,静心浅品,了解文化苦旅及其存在的意义。

顺着余秋雨先生的笔尖,向我走近的,是苏轼。

深陷于乌台诗案的他,显得疲倦狼狈。

他微醺的嘴角挂着苦涩的笑意。

独自承受着生命之不可承受之重的他;独自承受社会舆论给他泼来的一盆盆脏水的他;独自承受没有亲友关切孤苦的他。

本是一个让周围人瞻仰的文化名人,却被以莫须有的罪名被流放黄州。

正如余秋雨所写的一样:“你找不到慷慨陈词的目标,你抓不住从容赴死的理由。

你想做个义无反顾的英雄,不知怎么一来把你打扮成了小丑;你想做个坚贞不屈的烈士,闹来闹去却成了一个深深忏悔的俘虏。

”他也曾彷徨,也曾不知所措。

人烟稀少的黄州,给他一种难言的凄苦与孤独。

没有亲友的陪伴,没有锦衣玉食的生活,待时间慢慢流走,这一切都使他的灵魂重新变得澄澈空灵。

塞翁失马,焉知非福。

对苏轼而言,这次的黄州遭遇,使他真正的成熟了。

在一场苦难中再次成长的苏轼开始了他一生创作中的巅峰时期。

对于常人而言,苏轼的遭遇是不幸、是坎坷的。

而在余秋雨先生看来,却非如此。

苦难磨练了一个人的生的意志,使这个人发出温润明亮但却不刺眼的光。

苏轼亦是如此。

每当我在学习上遇见困难时,总会想起苏轼眉宇间的淡然。

所谓淡然,并非不在乎,而是对苦难的从容而赴。

我想这本书中的每一处文化,每一位在文化这本厚厚的字典中留下过绰约身影的人,他们所存在的意义都是一样的。

读余秋雨《文化苦旅》心得体会(5篇)读余秋雨《文化苦旅》心得体会(精选篇1)中国有灿烂的历史,有博大精深的文化,还有独特的民族风情和肥沃的土地,它是世界民族之林的强者。

细细体会余秋雨先生的《文化苦旅》,让我更深刻地感受到了中华民族的精神。

当然,这些事并不见得全是如何的慷慨凛然,它们很真实,很贴近生活。

例如《道士塔》中那愚昧无知的王道士从外国人手中接过极少的钱财,却让他们搬走一箱箱记载着中国历史的珍贵典籍。

作者最后写道:一个古老民族的伤口在滴血。

是啊,看到这个故事,我的心也在滴血。

西方一位哲人说过:“只有饱经沧桑的老人才会领悟真正的人生哲理。

”把心灵放达于山水世界,放达于文化天堂,去观察自然与人交际境界中去思考前人的情感,在源远流长、博大精深的文明历史中,遨游畅想,这正是《文化苦旅》不同于其他散文之处。

在山水中解读历史,在历史中发掘文化,在文化中看透山水,让自己的心灵也受到文化的熏染,精神的洗礼。

这便是我仔细读过读《文化苦旅》后,获得的最强烈的感受。

因为老一代创造的奇迹,才造就我们这一辈的骄傲,才使我们摆脱令人屈辱发指的历史。

但如今的我们仍以过去的光辉做明天,那真正的明天在哪里?当历史倒转轮回时,我们会不会再次面临屈辱?这个问题值得我们认真思考,明天的希望就掌握在我们手中,当今的我们更应该努力,为了我们的祖国……读余秋雨《文化苦旅》心得体会(精选篇2)我拿到的《文化苦旅》是牛皮纸的封面,书内的纸张泛着青黄。

我不知这样安排是否刻意,只是当我翻开它的时候,不禁莞尔:它,与余秋雨先生自命的“漂泊旅程”倒真是十分相衬。

读它的时候,我也正在旅途中,同样怀了一份“旅”的心情,只不过,我的这段旅程要舒适安逸得多。

合上它的时候,我仍在旅途。

坐在一辆稍有些颠簸的大巴车上,轻轻抚过牛皮封面上四个工整却厚重的黑色大字,心中久久无法平静。

我想,我和先生一同,作了一次漂泊,只不过,我,漂泊在墨迹里。

山先生写过的山很多,我却偏偏记住了一座沙山。

《文化苦旅》内容梗概摘要:一、《文化苦旅》简介二、作者及创作背景三、作品主题与结构四、主要内容概述五、作品影响与评价正文:【一、《文化苦旅》简介】《文化苦旅》是当代著名作家余秋雨创作的一部文化散文集。

全书分为四卷,分别为“阳关雪”、“沙原隐泉”、“夜雨诗意”和“江村夜话”。

作者通过对中国历史、文化、风土人情的描绘,表达了对中华文明的思考与感悟。

【二、作者及创作背景】余秋雨,我国当代著名作家、学者,曾任上海戏剧学院院长。

他长期致力于文学创作、文化研究,作品具有较高的文化品位和思想深度。

《文化苦旅》创作于上世纪90 年代,正值中国改革开放之际,社会风气活跃,文化反思成为一种时代潮流。

【三、作品主题与结构】《文化苦旅》以文化为主题,通过对历史、地理、人文等多方面的描绘,展现了中华文明的丰富内涵。

作品结构分为四卷,每卷包含若干篇文章,以优美的散文形式讲述了作者的亲身经历和感悟。

【四、主要内容概述】1.第一卷“阳关雪”:作者以边塞诗人为线索,描绘了古代边塞诗人的英勇与豪迈,表达了对边塞诗文化的敬意。

2.第二卷“沙原隐泉”:作者通过对沙漠、戈壁等自然景观的描绘,表达了人与自然的关系,揭示了人类文明进程中的无奈与挣扎。

3.第三卷“夜雨诗意”:作者通过对江南水乡、夜雨等景色的描绘,展现了江南文化的韵味与诗意。

4.第四卷“江村夜话”:作者以乡村生活为背景,讲述了乡村习俗、民间故事等,表达了对民间文化的关注与热爱。

【五、作品影响与评价】《文化苦旅》自出版以来,深受读者喜爱,多次再版。

作品被誉为“文化散文”的代表作,具有较高的文学价值和历史价值。

《文化苦旅》读后感(通用15篇)《文化苦旅》读后感1《文化苦旅》读后感2“我发现自己特别想去的地方,总是古代文人留下较深脚印的所在,说明我心底的山水并不完全是自然山水,而是一种‘人文山水’。

”余秋雨先生在《文化苦旅》总这么说。

同样,这也是他走遍山山水水,领略了一番我国特有的物质文化遗产之后为何要写经历的原因。

是的,感同身受余秋雨先生认为人们看待文化不能总是满脑章句,或者说是不能被文明压得喘不过气来,而是在自身的经历中深刻,细腻的体味文化,这并不是件容易的事。

于是,那年,余秋雨先生开始了他的“苦旅”烧水沐,煮米为食、裁布为衣,整榻为憩。

身孤旅,无伴无从。

“一叶扁舟渡沧海”,却少了李白的轻舟,就连陆游的毛驴儿都顾不到了。

我在《文化苦旅》中,随余秋雨先生看了“震不垮”都江堰。

书中也写道:“世人皆知万里长城,其实细细想来,它比万里长城更激动人心。

”若不是都江堰,何来天府之国,秦朝又如何统一天下?有了它,抗日战争时的中国才有一个比较稳定的后方。

至于为何说都江堰“震不垮”,原因是的地震,使成都附近建筑倒塌,唯有都江堰受损不大。

可以说,它是我国历史上最伟大的古建筑之一。

与此同时,我们也欣赏了敦煌莫高窟。

公元366年,有一位僧人在敦煌东南方鸣沙山东麓的断崖上开始开凿石窟。

后来代代有人继续开凿,这就成了著名的莫高窟,再后来石窟造像艺术又融入了越来越浓重的中华世俗文明,甚至成了一部由坚石雕刻的历史。

《文化苦旅》涉及了很多的文化遗址,是一部史学巨著。

《文化苦旅》读后感3《道士塔》,抒发的是中国文人的切肤之痛,“我好恨,恨我没早生一个世纪,使我能与你对视着站立着……”然而更多的是一种反思,“偌大的中国,竟存不下几卷经文!”当欧美的学者纷纷赶赴敦煌,风餐露宿,在沙漠里燃起阵阵炊烟时,中国官员的客厅里也正茶香缕缕,这是何等的讽刺!然而一切都已零落成泥化为历史,再去谴责谁也是苍白无力,这场文化浩劫带给我们的不仅是惋惜、愤怒,更多的应该是反思。

《文化苦旅》读书笔记《文化苦旅》读书笔记 1文化苦旅之历史观《文化苦旅》是当代著名散文作家、世界级文化学者余秋雨的文化散文集。

全书的主题是凭借山水风物以寻求文化灵魂和人生真谛,探索中国文化的历史命运和中国文人的人格构成。

他走在中华民族的土地上,用其独特的观察力和洞察力去深思着古老民族的深层文化,用心思细腻的笔触,为这趟巡视华夏文化的“苦旅”,写本书。

写出了因为有太多不忍与亲身体验的辛酸,那苦苦的味道,为这本记录中国千年文化的书,多写了一道滋味。

他的笔触时而奔放,时而灵动,有时像大江奔腾,洋洋洒洒,荡气回肠;有时像小溪宛然,曲径通幽,砉然流芳。

他的气势磅礴,凛然睥睨天地,有时好像在放肆地喊着:“我要遨游九天而天威耐我不得,我要逍遥九地而地堑缚我不得”;而有时却又好像在苦苦地寻觅,为中国的文化,历史寻觅一条出路,一条重获新生的出路。

然而,最让我触动的却是他那不羁的文思,见常人所未见,思常人所未思,收放自如,让人不禁叹服。

他用美妙的文字一步步将我们带入文化意识的河流,让我们思考,让我们深省。

在他的笔下,历史是那样的深邃苍凉,令人扼腕,往往在读他的散文时总能体味到原来不曾想到的东西……真正的历史是沉默而寂静的,它无言,用沉默傲视人间,傲视人间的斗转星移,王朝更迭。

它任凭人们在他身上居心叵测的涂抹着,不屑与何人争辩。

“大音稀声,大象无形”,它沉默不是因为他懦弱,它的力量足以拖垮无数的霸业,再强的盛世在他眼中也不过昙花一现。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空”这是对他最好的形容。

力拔山河的项羽能怎样,羽扇纶巾的周瑜能怎样,立马橫刀的张飞又能怎样,历史的一个转身就让他们灰飞烟灭,终成一抔黄土。

只有历史以真正的王者身份永存,跨越了空间,穿越了时间,创立下独属于它的基业。

可不幸的是,每当翻开厚厚的历史书,总会被荡起的浓浓灰尘迷住了双眼。

小时,曾相信历史,相信史官笔下那一个个棱角分明的人物,后来才渐渐懂得,所谓历史不过是人之历史,变成了一些人为了取悦另一些人的工具。

《文化苦旅》读后感(15篇)《文化苦旅》读后感1看完这本书。

最大的感触就是对于文化的理解,实则,文化是一种精神,一种追求,一种压迫,一种力量!文化是美丽的、痛苦的、感人的、悲愤的,是包容一切的!一切,对于某些人来说是世界;而世界,对于某些人来说是文化了。

这本书中,让我感触最大的就是《废墟》一文了。

“雪峰是伟大的,因为满坡掩埋着登山者的遗体;大海是伟大的,因为处处漂浮着船楫的残骸;登月是伟大的,因为有“挑战者号”的陨落;人生是伟大,因为有白发,有诀别,有无可奈何的失落。

”这个是作者发自内心的告诫俄……没有废墟,就没有文化;没有文化,就没有我们,没有亚洲、没有欧洲、没有美洲、没有非洲、没有大洋洲,当然更没有中国!废墟是必然的,他的建筑者从垒上第一担土的时候就知道,不管这建筑多么雄伟、多么壮丽,依旧有他日后的落寞与孤寂;不久,废墟会被掩埋,将会有新的“非虚”诞生。

它的过程是同样的,终有一天他会蓦然倒下,没有昔日的雄伟与一切,最后甚至被人淡忘……这个就像人生,每一个人都是一方建筑,由往年的辉煌,有如今的黯然,然而终究免不过变成废墟;社会也是这样,一个建筑到了,另一个新的建筑就会产生来取而代之。

再美丽的人生,终于会成为废墟的。

人生的伟大建立在废墟上;历史的悠远建立在废墟上;文明的初始建立废墟上;文化的开端建立在废墟上。

废墟不仅如此,像作者所说,如果在现代,“黄鹤楼可以装电梯;阿房宫可以作宾馆;滕王阁可以辟商场。

”这个不是繁荣,这个才是文明真正的废墟!荒漠化拉感情;淡忘啦以往;摧残拉文明……若是圆明园重建拉,得来的是一颗没有耻辱感的心,抹去的是,熊熊的大火,强盗的劣迹,昨日的中华文明。

有时,或许废墟比建筑要好得多。

废墟真正表达的,似乎是唱响一曲对于现代的文明的悲歌,废墟,是现代的产物,是现代的建筑,或许它的重要不能与天安门、故宫相比,但是,后两者所代表的只是中国古人的伟大,前一者让我们永记耻辱,还有一种渴望,一种呼吁。