魏晋南北朝墓葬整理讲解学习

- 格式:doc

- 大小:50.00 KB

- 文档页数:6

北魏与南北朝时期的墓葬艺术中国历史上,北魏和南北朝时期(公元386年-589年)是一个重要的时期。

这个时期的艺术作品,如建筑、壁画、雕塑和墓葬艺术都被认为是中国艺术史上最壮观、最神秘、最令人着迷的时期之一。

尤其是在墓葬艺术中,我们能看到深厚的文化底蕴和极高的艺术价值。

1.北魏时期与南北朝时期墓葬艺术的形式与特色北魏时期是中国历史上的一个重要时期,它的艺术作品、尤其是墓葬艺术,深深地影响了中国历史上的艺术发展。

在北魏时期的墓葬艺术中,我们可以看到西域的影响,这主要体现在墓葬中的地宫结构、壁画中的佛教题材和龟兹风格的装扮上。

南北朝时期的墓葬艺术相对于北魏时期来说更加精细,构筑技术更加高超。

建筑形式逐渐从地宫转向地面建筑,出现了墓穴建筑和砖墓等新的建筑形式。

而壁画则逐渐演变成手法更加成熟、题材更加丰富、生动的佛教题材作品。

2.北魏时期与南北朝时期墓葬艺术的历史意义自古以来,墓葬艺术一直是中国传统文化重要的组成部分。

北魏时期的墓葬艺术,不仅在美学上具有很高的价值,而且在历史和社会学上也具有很高的意义。

北魏时期的墓葬艺术中,充满了中国古代文化的精华和瑰丽。

例如,北魏时期的壁画中的佛教题材是中国佛教艺术的重要组成部分,它不仅体现了中国美术史上佛教艺术的发展历程,还反映了当时中国社会文化的发展变迁。

南北朝时期的墓葬艺术则在建筑、壁画和装饰技艺上都取得了显著进展。

这些技艺的提高,不仅反映了当时中国文化的繁荣和达成,在墓葬艺术中也为后来的艺术发展奠定了坚实的基础。

3.北魏时期与南北朝时期墓葬艺术的艺术价值北魏时期和南北朝时期的墓葬艺术,充满了中国传统艺术的魅力和神秘性。

它们所展现的艺术价值主要包括以下几个方面:首先,在造型和手法方面,北魏时期和南北朝时期的墓葬艺术具有极高的技艺水准。

例如,在砖雕和石刻技术上,北魏的墓葬艺术达到了极高的制作技艺和造型美感的同时,南北朝时期的雕刻艺术则更具细腻、流畅和紧凑的特点。

其次,在艺术风格和题材方面,北魏时期和南北朝时期的墓葬艺术展现了中国古代文化的多样性和深厚的历史底蕴。

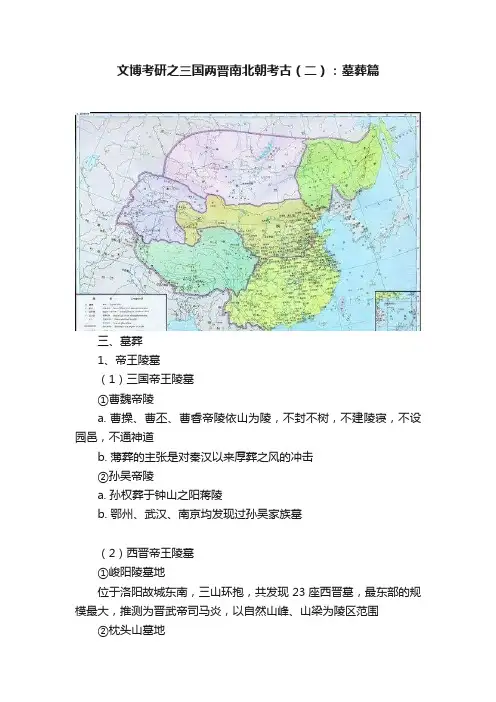

文博考研之三国两晋南北朝考古(二):墓葬篇三、墓葬1、帝王陵墓(1)三国帝王陵墓①曹魏帝陵a. 曹操、曹丕、曹睿帝陵依山为陵,不封不树,不建陵寝,不设园邑,不通神道b. 薄葬的主张是对秦汉以来厚葬之风的冲击②孙吴帝陵a. 孙权葬于钟山之阳蒋陵b. 鄂州、武汉、南京均发现过孙吴家族墓(2)西晋帝王陵墓①峻阳陵墓地位于洛阳故城东南,三山环抱,共发现23座西晋墓,最东部的规模最大,推测为晋武帝司马炎,以自然山峰、山梁为陵区范围②枕头山墓地位于后杜楼村北,墓地内墓葬形制、布局与峻阳陵一致,共发现墓地五处,推测为晋文帝崇阳岭(3)北朝帝王陵墓①北魏帝陵北魏帝陵分布于两处:盛乐平城时代“金陵”和洛阳北邙陵区a. 大同方山冯太后永固陵和孝文帝寿陵“万年堂”两陵南北排列,有高大封土堆,南部永固陵比“万年堂”大。

永固陵为北魏帝后陵墓中规模最大的,建制基本沿袭东汉,陵前建有石殿,称“永固堂”,为朝祭典礼的场所,堂前200米有一座周绕回廊的方形塔基遗迹——思远灵图。

永固陵地面采取墓、寺结合的布局,墓葬的建筑结构、建筑材料和精美的石雕艺术品,均反映了北魏在建都平城时期高超的工艺水平。

永固陵以它高耸壮观的陵冢,独特陵园塔基成为北魏王朝陵园的典型代表。

b. 孝文帝长陵位于河南孟津官庄村东,平面近方形,陵园四周有夯土垣墙,墙外建壕沟,正中开设陵门,陵园内帝后异穴合葬。

帝冢居陵园南北中轴线偏北部,墓道向南,陵冢南面有神道,神道两侧立石翁仲。

整体具有中原特色,奠定迁洛时期帝陵制度基础,代表北魏帝陵体制新发展。

c. 宣武帝景陵位于河南洛阳邙山,有高大夯筑封土堆,平面略呈圆形,平顶,凸字形单室砖室墓,墓室位于最北端,墓室东半部放随葬品。

②北魏帝陵特点a. 墓葬形制一般前后双室,后室平面近方形,顶为四角攒尖式,内无壁画b. 迁洛之前的“金陵”聚族而葬,各代帝陵在一处;历代帝陵父子(女)辈左右夹处、兄弟行并排成列c. 冯太后时期将鲜卑与汉族文化相结合创立陵寝制度,结合佛教信仰在陵区建造佛教建筑,开后代先河,恢复陵寝制度并举行上陵礼仪d. 迁洛以后时期墓冢由方演变为圆形,墓室改为单室制,由在墓门雕刻或在墓内随葬武士雕像变为在墓冢前方树立大型武士雕像。

魏晋南北朝时期墓葬文化的演变魏晋南北朝时期是中国历史上的著名时期之一,也是中国古代文化、艺术和墓葬文化发展的重要时期。

在这个时期,中国历史上的南北朝分裂成为了北魏、东魏、西魏、南朝宋、南朝齐、南朝梁和南朝陈等七个朝代,而在这些朝代中,墓葬文化不断演变和发展。

墓葬文化是一种历史文化的体现,它与古代人们的宗教、信仰、社会制度等紧密相关。

在魏晋南北朝时期,由于政治、经济、文化等方面的变化,墓葬文化也发生了很大的变化。

一、从华丽到简朴在魏晋南北朝的前期,墓葬的规模通常比较大且富丽堂皇。

如果说上古时期的墓葬文化是以特大型墓葬为主,那么魏晋南北朝的墓葬文化则是以大规模墓葬为主。

这个时期的墓葬经常有用贵重材料装饰的墓室和精美的石雕、陶俑等陪葬品。

这种墓葬的墓主人往往都是社会上的贵族、富豪等,他们的经济实力相当雄厚,可以大量使用贵重材料来装饰墓穴,以体现自己的权势地位。

但是,随着儒家思想的逐渐普及,人们的思想观念也发生了很大的变化。

墓葬文化逐渐从华丽、排场化转向了简朴、朴素化。

对于许多儒家学者和普通民众来说,华丽排场的墓葬并不重要,他们更关心人们的品德和行为。

二、从多样到统一在魏晋南北朝时期,墓葬中的陪葬品种类非常多样化,有的墓葬中用的是陶俑、石雕、画像、青铜器等,而有的墓葬则使用玉器、文玩、书籍等等。

但是,随着政治、文化、思想的变化,墓葬中的陪葬品逐渐趋于统一化和规范化。

这是因为儒家思想的影响逐渐加深,人们开始强调简朴、素质等价值观念,而且也因为这个时期文化的发达和交流的逐渐加深,人们所接触到的文化也越来越广泛,那么墓葬中的文物就必须趋于一致化才能够确认其真实质量。

三、从尊重神灵到尊重先祖在魏晋南北朝时期,墓葬文化逐渐从尊重神灵向尊重先祖转变。

这也是由于儒家思想的影响所导致的。

在这个时期前,人们认为死后的人会变成神灵,在人类世界中扮演至高无上的力量,因此在墓葬中对神灵的尊重十分重视。

而在魏晋南北朝时期,儒家思想的流行逐渐推翻了这种思想观念,将人们的重心引向了六世祖谥、商业成功、家族荣誉等价值观念。

晋朝的葬礼与陵墓建造晋朝(公元265年-公元420年)是中国历史上一个重要的朝代,同样也是帝制中国历史上的南北朝之一。

晋朝的葬礼和陵墓建造在当时被赋予极高的重要性,这不仅是因为尊重和纪念去世的皇帝和贵族,更是一种体现统治者权威和政治稳定的重要方式。

本文将探讨晋朝的葬礼仪式和陵墓建造的特点,以及对后世文化和艺术的影响。

晋朝葬礼仪式:在晋朝,葬礼仪式被视为一种极其隆重而庄重的场合。

葬礼往往延续数月,包括多个步骤和环节。

首先,当皇帝或贵族去世时,整个朝廷都会进入服丧期,政务减少,宫廷和民众都要按照一定的礼仪方式哀悼。

接着,遗体会进行防腐处理,然后安置在专门修建的棺椁中,皇帝和贵族的棺椁往往由名家的工匠亲自制作,讲究材质和装饰。

随后,进行隆重的告别仪式,众多官员和百姓拜祭并献上祭品,表达对逝者的敬意和哀悼之情。

在晋朝葬礼仪式中,还有一些独特的传统。

例如,丧葬之时,先后组织多次祭祀仪式,如灵牌祭、告祭、葬礼、祖道等,以示对逝者的尊重和神圣的信仰。

同时,晋朝皇帝还规定了特定的服饰和礼仪,以区别于平民的葬礼。

这种规定不仅展示了统治者的特殊地位,也体现了等级和尊贵感的传承。

晋朝陵墓建造:在晋朝,陵墓建造是一项极其重要的任务,意味着皇帝和贵族的永恒居所,同时也是政权的象征。

晋朝的陵墓建造十分讲究规模和布局。

一般而言,陵墓都被修建在地势平缓而宜人的山丘上,环境优美,便于世世代代的祭祀和守望。

晋朝的陵墓建筑风格也有独特的特点。

陵墓往往采用方形或圆形平台作为基座,上面建造石刻墓碑或石像,以展现逝者的形象和功绩。

陵墓的内部通常分为多个殿堂和墓室,供奉逝者的灵位和神牌,作为世俗生活和宗教信仰的结合。

此外,陵墓的外部也会修建围墙和门廊,以烘托庄严和肃穆的氛围。

陵墓建造不仅体现了对逝者的敬意和纪念,也是晋朝皇帝和贵族权力的象征。

晋朝统治者注重个人观念的体现,因此陵墓的规模和装饰往往比以往更为庞大豪华。

历史文献记载,晋朝皇帝司马炎的陵墓规模极为巨大,修建耗时20年之久,花费了大量的人力和物力。

魏晋时期的墓葬艺术魏晋时期是中国历史上一个重要的时期,也是中国艺术发展最为繁荣的时期之一。

这个时期的墓葬艺术是中国文化艺术宝库中的珍品之一,无论是从艺术价值、历史价值还是文化价值方面来说,都有着重要的意义。

一、墓葬艺术背景从东汉末年到南北朝时期,魏晋时期是中国历史上一个重要的时期。

这个时期的文化艺术得到了极大的发展,尤其是墓葬艺术,更是达到了前所未有的高度。

这主要得益于社会的稳定和经济的繁荣,使得人们的文化艺术追求达到了一个新的高峰。

二、墓葬艺术特点1. 精致多样化魏晋时期的墓葬艺术,无论是在绘画、雕刻、陶瓷、金银器等方面,都有着非常高的水平。

这些艺术品不仅表现出了当时的审美观念,而且还体现了社会生活的方方面面,非常具有历史和文化价值。

2. 融合多元文化魏晋时期的墓葬艺术,不仅融合了汉族传统文化和中亚文化,还受到了西域文化,长江流域文化和南方文化的影响,呈现出一种多元化、开放性的特点。

3. 强调寓意魏晋时期的墓葬艺术在设计和制作过程中,强调了寓意的表现。

如在绘画中,经常描绘吉祥如意的图案;在陶瓷器上,往往刻画出神兽、神人、龙凤等神话传说中的形象,使得墓主人可以借助这些寓意来达到超脱生死的目的。

三、墓葬艺术表现方式魏晋时期的墓葬艺术,表现方式丰富多样,主要有以下几种:1. 绘画绘画是魏晋时期的主要艺术形式,也是墓葬艺术中最重要的一种形式。

绘画以壁画、绢画、轴画和屏风等方式呈现。

这些画作中,经常描绘了当时的社会生活、自然界的景观和神话传说等。

2. 雕刻墓葬中的雕刻主要表现为石刻和木雕。

石刻以石像和石碑为主要形式,往往刻画出墓主人和其家人的形象。

木雕主要以棺材和棺材板为主要形式,这些棺材板往往描绘了墓主人的生平经历、家族历史以及神话传说等。

3. 陶瓷陶瓷也是魏晋时期的重要艺术形式之一。

陶瓷品种多种多样,包括陶俑、陶器、瓷器、石器等,经常表现出人物、动物、花卉等自然界的形象。

四、墓葬艺术的价值魏晋时期的墓葬艺术,无论是从历史、文化还是艺术角度来说,都有着非常重要的价值。

高台魏晋十六国墓葬出土木俑整理与研究高台魏晋十六国墓葬出土木俑整理与研究近年来,随着考古学研究的深入发展,越来越多的古代墓葬被发掘出土。

其中,高台魏晋十六国墓葬所出土的木俑引起了广泛的学术关注。

这些出土的木俑不仅为我们提供了了解古代社会生活、宗教信仰、艺术制作技术等方面的珍贵信息,也为研究高台地区在魏晋十六国时期的历史变迁提供了重要的实物证据。

本文将着重介绍高台魏晋十六国墓葬出土木俑的整理与研究。

高台地处今中国甘肃省平凉市,古代属于河西走廊南端,地理位置十分重要。

在魏晋十六国时期,高台地区曾是多个政权交替统治的地方,这为研究当时社会、政治、文化面貌提供了宝贵的资料。

近年来,考古学家在高台地区的墓葬中发现了大量的木俑,这些木俑以细腻精巧的雕刻工艺和富有造型特点的人物形象而闻名。

对这些出土木俑的整理工作可以说是一个系统而又繁琐的过程。

首先,考古学家需要对发掘出的木俑进行分类、编号,并记录下每个木俑的形状、尺寸等基本信息。

然后,通过细致的清理和修复工作,保持木俑原貌,为后续的研究提供良好的条件。

在这个过程中,考古学家们发现,高台地区出土的木俑主要分为两类:一类为演绎人物形象的单人木俑,另一类则是象征骑兵的马形木俑。

在后续的研究过程中,考古学家们对这些木俑进行了细致入微的打量和比较分析。

他们发现,高台地区出土的木俑虽然造型各异,但总体上呈现出浓厚的地方特色。

这些木俑的形象栩栩如生,表情生动,服饰华丽豪华,充分展示了当时高台地区的社会风貌和流行风格。

同时,通过对木俑的制作工艺进行分析,考古学家们还发现其中融入了西域文化的成分,反映了当时高台地区在东西文化交流中的独特地位。

高台魏晋十六国墓葬出土木俑的研究不仅揭示了古代社会的面貌,还为我们理解当时政治、宗教和艺术发展等方面提供了重要线索。

通过对这些木俑的研究,考古学家们可以推测出高台地区在魏晋十六国时期的政治权力结构、社会阶层分化以及宗教信仰与风俗习惯等信息。

各朝代陵墓地宫结构是怎样的魏晋时期的墓穴特点魏晋时期,是继春秋战国之后又一个长时期分裂的时期。

经过长期的战乱,人心浮动,社会秩序相当混乱,很多大墓被偷盗,帝王的陵墓也终难逃劫难。

所以这个时期的陵墓主要是设法防止盗掘。

这种做法始于魏文帝。

魏武帝曹操死后葬于高陵(今天的河北临漳)。

魏文帝以古不墓祭的理由毁掉了曹操陵墓上的殿屋。

所以民间一直有曹操设七十二疑冢的说法。

其实,古不墓祭只是他的借口而已,就在这一年,魏文帝在为他自己营建寿陵时,道出了真正的原因。

他说:鉴于汉氏诸陵无不开掘,因而决定因山为体,无封无树,无立寝殿故吾营此丘墟不食之地,使易代之后不知其处。

原来,他是怕改朝换代,政权交替时,自己的尸体陵寝也像汉代帝王的陵墓一样,被人盗掘。

魏文帝这个决定,对时局动乱不定的魏晋南北朝,影响很大。

其后魏晋南北朝二百多年间,没有出现大型的陵墓,豪富家族的厚葬风气也大有收敛。

东晋南渡后,国力更为衰弱,已发现的南京东晋帝陵多依山而建,下为长7米左右的矩形筒壳墓室,宽仅5米,上起高约十余米的陵山,规模只相当于东汉时的官员大墓。

进入南朝后,经济有所开展,帝陵也大于东晋时。

宋、陈二代帝陵散列在南京,齐、梁二代的帝陵那么集中于丹阳,形成较大的陵区。

南朝墓室一般在高出平地10米以上处开挖,平面椭圆形,砖墙,上为椭圆穹窿,长约10米,宽约6米。

墓室前接甬道,装有二道石门,外加封门墙封闭。

墓室上有厚约10米的封土,或与山齐平,或为5米左右的陵山。

墓室和甬道壁镶嵌模压花纹砖,拼成狮子、仙人和竹林七贤等壁面线雕图案。

墓前建有享殿,殿前为陵门,三门并列,左右连陵墙。

门外左右有阙,门前为墓道,长一公里以上,称为神道。

神道自外端至陵门间依次立石兽、石柱、石碑各一对。

南北朝帝陵均遭严重破坏,墓室坍毁,地面只有少数石兽保存下来,石柱、石碑也均残毁。

南北朝之南朝陵墓的特点南朝是与北朝相对峙的一个政权,南朝的社会经济相对超过北朝。

大批的南下人民将黄河流域先进的农业生产技术和生产工具带到南方,有力地推动了南朝社会经济的开展。

洛阳地区魏晋墓葬研究洛阳地区魏晋墓葬研究引言洛阳地区是中国历史文化名城,其独特的地理位置和丰富的文化底蕴使得该地区在历史上扮演着重要的角色。

魏晋时期(220-420年)是中国古代历史的一个重要时期,也是洛阳地区文化繁荣的时期之一。

魏晋墓葬作为研究该时期社会文化的重要资料,对于了解古代社会制度、宗族文化、宗教信仰等方面具有重要意义。

本文将从墓葬形式、墓主人身份以及墓葬器物等方面,探讨洛阳地区魏晋墓葬的特点与价值。

一、墓葬形式在魏晋时期,洛阳地区墓葬形式较为丰富。

主要有单人竖穴墓、家族墓、墓园等形式。

其中,单人竖穴墓是最常见的一种墓葬形式。

这种形式表明了当时墓葬的个人化特征,也反映了墓主人在生前的社会地位和家族财富。

而家族墓和墓园则暗示着当时一些富裕家族的地位和影响力。

在这些墓葬中,还发现了一些陪葬品,如玉器、铜器、陶器等,这些陪葬品的数量和质量也可以反映墓主人的社会地位和文化修养。

二、墓主人身份通过对洛阳地区魏晋墓葬的研究,可以推测出墓主人的身份和社会地位。

在魏晋时期,洛阳地区的社会结构逐渐形成了士农工商四等人的格局,因此墓葬主人的身份主要包括士人、农民、工匠和商人。

根据墓葬形式和墓主人陪葬品的特点,可以推断出士人墓葬主要分布在城区附近,墓中陪葬品较为丰富,如书籍、文房四宝等;农民墓葬主要分布在郊区,墓中陪葬品相对较少,如农具、五谷等;工匠墓葬主要与工坊相连,墓中陪葬品包括工具、艺术品等;商人墓葬则一般位于城市商业区,墓中陪葬品较多,如货币、商标等。

三、墓葬器物洛阳地区魏晋墓葬中的墓葬器物丰富多样,展示了当时的社会生活和文化特征。

陶器在墓葬中占有重要地位,其中绘有壁画的陶罐尤为常见。

这些壁画包括了宴会、游乐、耕种等生活场景,具有很高的艺术价值和历史研究价值。

此外,墓葬中还发现大量的瓷器、玉器、铜器等,这些器物的精美程度与制作工艺都反映了当时的高超技术水平和文化水平。

结论通过对洛阳地区魏晋墓葬的研究,我们可以了解到魏晋时期洛阳地区墓葬的形式、墓主人的身份以及墓葬器物的特点。

魏晋南北朝墓葬艺术探秘魏晋南北朝时期是中国历史上的一个动荡时期,然而在这个时期,却诞生了许多精美绝伦的墓葬艺术作品。

这些作品反映了当时人们的审美观念和文化水平,具有很高的历史价值和艺术价值。

本文将就魏晋南北朝墓葬艺术进行探秘。

一、墓葬的基本情况魏晋南北朝时期,墓葬的类型多种多样。

除了一些豪华的帝王陵墓以外,还有很多普通人家的墓葬,这些墓葬大多是地下墓,布置简单,规模较小,用砖石、土木等材料建造而成。

而帝王陵墓则规模更大,更加壮观。

其中,最具代表性的就是北魏孝文帝拱壁墓和东晋、南朝时期的陶侃墓。

二、绘画艺术在魏晋南北朝时期的墓葬艺术中,绘画艺术占据了很大的比重。

墓壁上的壁画、拱壁上的绘画、棺椁上的图案等,都是绘画艺术的典范。

其中,拱壁上的绘画是最具代表性的。

北魏孝文帝拱壁墓,就是拱壁艺术的代表之作。

拱壁上的绘画非常华丽,绚烂多彩。

墓中的绘画以鸟兽、花卉、月桂等自然景观为主题,用艳丽的色彩描绘出了自然的美丽。

三、雕刻艺术在魏晋南北朝时期的墓葬艺术中,雕刻艺术也是一大亮点。

以北魏孝文帝拱壁墓为例,墓中的石雕几乎无所不在,从墓门到石室内的每一个角落,都有着融合了佛教和道教思想的雕刻作品。

雕刻中的形象生动逼真,栩栩如生,非常精美。

四、器物艺术魏晋南北朝时期的器物艺术,也是非常出色的。

如北魏孝文帝拱壁墓中的陶俑,就是其中一个代表。

这些陶俑栩栩如生,形态各异,非常考究细致。

陶俑的服装、饰品和发型,都反映了当时潮流和审美标准。

总而言之,魏晋南北朝墓葬艺术是中国墓葬艺术史上的一个重要时期,它反映了那个时代人们的生活、信仰及文化,而这些墓葬艺术作品如今仍然保存完好,是我们了解该时期文化和历史的重要途径。

历代墓葬知识整理中国历史上的墓葬文化源远流长,不同时期的墓葬形式和随葬品都有其独特的特点和文化内涵。

本文将对中国历代墓葬的知识进行整理和介绍。

下面是本店铺为大家精心编写的5篇《历代墓葬知识整理》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《历代墓葬知识整理》篇1一、先秦时期先秦时期的墓葬主要有土坑墓和木椁墓两种形式。

土坑墓是最早的墓葬形式,即在地面挖出一个坑,将死者放入后掩埋。

木椁墓则是在土坑墓的基础上发展而来的,用木头做成棺材,将死者放入后埋入地下。

在随葬品方面,先秦时期的墓葬主要有陶器、玉器、铜器等。

二、汉代汉代墓葬主要有砖室墓和石室墓两种形式。

砖室墓是用砖块砌成的墓室,石室墓则是用石块砌成的墓室。

在墓室的建造上,汉代墓葬注重对称和等级,墓室内的壁画和石刻艺术也非常发达。

随葬品方面,汉代墓葬主要有陶器、铜器、玉器、金银器等。

三、唐代唐代墓葬主要有砖室墓和石室墓两种形式,与汉代墓葬不同的是,唐代墓葬的墓室更加宽敞,墓室内的壁画和石刻艺术也更加精美。

随葬品方面,唐代墓葬主要有陶器、铜器、玉器、金银器等,尤其是唐三彩器,成为了唐代墓葬的代表性随葬品。

四、宋代宋代墓葬主要有砖室墓和石室墓两种形式,墓室的建造风格更加简洁,墓室内的壁画和石刻艺术也不再像唐代那样精美。

随葬品方面,宋代墓葬主要有陶器、铜器、玉器、金银器等。

《历代墓葬知识整理》篇2历代墓葬知识整理墓葬是中国历史文化的重要组成部分,反映了不同历史时期的社会制度、文化风貌和科技水平。

以下是对中国历代墓葬知识的整理: 1. 殷商时期殷商时期(约公元前 1600 年至公元前 1046 年)是中国古代墓葬制度的奠基时期。

这一时期的墓葬主要以土坑竖穴墓为主,墓室面积一般较小,通常在 2-3 平方米之间。

墓葬中常随葬有陶器、玉器、铜器等物品。

2. 周代时期周代时期(约公元前 1046 年至公元前 256 年)是中国古代墓葬制度的发展时期。

周代墓葬分为王室墓和贵族墓两种。

魏晋南北朝时期墓葬考古魏晋十六国墓葬魏晋十六国时期,一般指曹魏黄初元年篡汉起至北魏攻灭北凉统一北方止(220~439)。

这期间,淮河、秦岭以北的中国北部地区,各政权各民族间相互攻伐,战乱不息,社会经济调敝,反映在埋葬方面,一般表现为简埋薄葬,与秦汉墓比较,已大为逊色。

曹魏西晋的统治者,迫于经济困难,无力营建宏大陵寝,又为防止死后陵墓被盗掘,往往“依山为陵,不封不树”,不建寝殿,不设园邑,不设神道,地面上不留任何痕迹,考古探觅较难。

十六国时期,入居中原的少数民族统治者,为防止坟墓被盗掘,大多沿用本族流行的“潜埋”而不起坟的葬法,所以他们的坟墓也不易被发现。

但是,帝陵以外的一般魏晋十六国墓葬,并不受此限制。

1915 年,英国斯坦因盗掘新疆阿斯塔那古墓群,从已发表的资料看,至少有六座墓属于十六国时期的墓葬。

本世纪上半叶,日本人鸟居龙藏、驹井和爱等人先后多次在辽阳一带发掘汉魏晋壁画墓。

1944 年,西北科学考察团在敦煌佛爷庙墓地发掘十多座魏晋墓。

还有,自本世纪初以来,魏晋墓志不断在洛阳出土,其中有晋贾充妻郭槐墓志、武帝贵人左棻墓志、晋中书侍郎荀岳夫妇墓志。

这些墓志为研究这一地区的魏晋墓,特别是西晋帝陵的位置,提供了重要线索。

中华人民共和国成立后,各地的魏晋十六国墓葬不断被发现,就北部地区来说,河南的洛阳、偃师、郑州、延津、焦作、安阳、南阳,陕西的西安,河北的石家庄,北京市,山东的苍山、诸城,辽宁的辽阳、北票、锦州、义县、旅顺、朝阳、本溪,甘肃的敦煌、酒泉、嘉峪关、张掖、永昌、武威、崇信,青海的大通,新疆的吐鲁番,都发现了这个时期的墓葬。

在这个时期的大中型墓中,往往有纪年墓砖或其他带有纪年的器物随葬,还有记录墓主姓名身份的碑形墓志、印章和壁画题记,这些都为墓葬断代、器物编年以及墓主身份的研究提供了可靠依据,这是先秦两汉时期所无法比拟的。

由于北部地区的地理环境、民族传统等方面的原因,各地墓葬所反映的文化面貌不尽一致。