家蚕僵病的发生与防治(一)

- 格式:docx

- 大小:18.59 KB

- 文档页数:3

病害防治Bin g h a ifa n g z h i 一、秋蚕僵病发生的症状秋蚕感染僵病后食欲减退,行动不活泼,蚕体出现各种病斑,有的不出现病斑,刚死时蚕体柔软,可以任意绕折,皮肤不易破,后蚕体逐渐僵硬,白僵呈桃红色,2天后,蚕体遍布白毛和白粉。

眠前发病,病蚕多呈半蜕皮或不蜕皮蚕。

蚕感染白僵菌后7天内死亡,对于小蚕潜伏期短,死亡的比较快。

二、秋蚕僵病发生原因分析秋蚕僵病的传统途径是接触传染和创伤传染,僵菌孢子附着在幼虫体壁上,在适宜的环境下,通过10小时的吸湿膨胀,芽管通过分泌酶的作用和压力穿入蚕体皮肤内,在蚕的体液中大量繁殖使蚕病死发白,尸体僵硬。

僵菌的发生发育条件在秋蚕期尤其是在秋蚕和晚秋蚕期具有很大的吻合性。

容易对正秋蚕和晚秋蚕造成较大的损失。

经过从春到秋的连续蚕作,野外昆虫的僵病,尤其是桑园害虫僵病随桑叶、空气流通进入蚕室,造成交叉感染,如果进行常规性的回山消毒、环境消毒重视不足或消毒不彻底,病死僵蚕不及时处理,容易导致病原到处扩散。

另外由于现在我国广泛的应用白僵菌制剂进行林业及农业虫害的防治给蚕桑生产带来很大的影响。

蚕药市场缺乏有效管理,市场上销售的蚕药品种繁杂、极为混乱,蚕农在蚕病发生后往往不知道如何选择合适的药剂;还有一些不法分子,为了不当利益售卖过期蚕药。

此外,由于农户的知识水平有限,在选择药剂时一般不会选择市场上新出现的防效较好的蚕药,而是仍按照经验选择传统药剂,不利于僵病的防治。

三、防治方法1.提高蚕饲养户的养蚕技术水平针对饲养户养蚕水平不高、不重视消毒工作的现状,可以有针对性地利用电视、广播、报纸等多种方式,广泛宣传蚕饲养工作中消毒防病的重要性,并对其进行消毒防病技术培训,切实提高其饲养水平。

此外,为了更好地发挥出合作优势,可以专门组建一支具有较高专业水平的队伍,专门进行统一的消毒工作,包括蚕饲养之前蚕室及蚕具等的消毒、桑园虫害防治、蚕沙集中处理等,以降低秋蚕僵病的发生。

秋蚕僵病是由真菌引起的一种蚕体传染病,对桑蚕养殖的危害极大,养蚕场(户)必须高度重视。

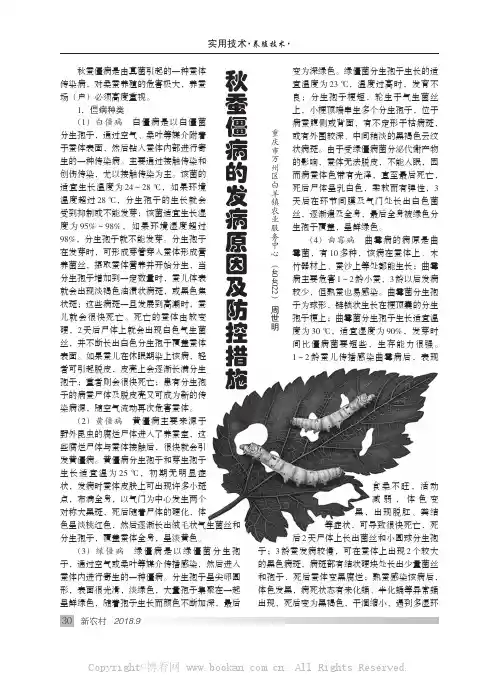

1.僵病种类(1)白僵病白僵病是以白僵菌分生孢子,通过空气、桑叶等媒介附着于蚕体表面,然后钻入蚕体内部进行寄生的一种传染病。

主要通过接触传染和创伤传染,尤以接触传染为主。

该菌的适宜生长温度为24~28℃,如果环境温度超过28℃,分生孢子的生长就会受到抑制或不能发芽;该菌适宜生长湿度为95%~98%,如果环境湿度超过98%,分生孢子就不能发芽。

分生孢子在发芽时,可形成芽管穿入蚕体形成营养菌丝,摄取蚕体营养并开始分生,当分生孢子增加到一定数量时,蚕儿体表就会出现淡褐色油渍状病斑,或黑色焦状斑;这些病斑一旦发展到高潮时,蚕儿就会很快死亡。

死亡的蚕体由软变硬,2天后尸体上就会出现白色气生菌丝,并不断长出白色分生孢子覆盖蚕体表面。

如果蚕儿在休眠期染上该病,轻者可引起脱皮,皮壳上会逐渐长满分生孢子;重者则会很快死亡;患有分生孢子的病蚕尸体及脱皮壳又可成为新的传染病源,随空气流动再次危害蚕体。

(2)黄僵病黄僵病主要来源于野外昆虫的腐烂尸体进入了养蚕室,这些腐烂尸体与蚕体接触后,很快就会引发黄僵病。

黄僵病分生孢子和芽生孢子生长适宜温为25℃,初期无明显症状,发病时蚕体皮肤上可出现许多小斑点,布满全身,以气门为中心发生两个对称大黑斑,死后随着尸体的硬化,体色呈淡桃红色,然后逐渐长出绒毛状气生菌丝和分生孢子,覆盖蚕体全身,呈淡黄色。

(3)绿僵病绿僵病是以绿僵菌分生孢子,通过空气或桑叶等媒介传播感染,然后进入蚕体内进行寄生的一种僵病。

分生孢子呈尖卵圆形,表面很光滑,淡绿色,大量孢子集聚在一起呈鲜绿色,随着孢子生长而颜色不断加深,最后变为深绿色。

绿僵菌分生孢子生长的适宜温度为23℃,温度过高时,发育不良;分生孢子梗短,轮生于气生菌丝上,小梗顶端串生多个分生孢子,位于病蚕腹侧或背面,有不定形干枯病斑,或有外围较深、中间稍淡的黑褐色云纹状病斑。

蚕发生白僵病原因及防治办法?养殖蚕用户注意了今天本人主要讲述的是蚕发生白僵病,是什么原因导致蚕发生白僵病呢?有什么防治方法呢?今天本人就为大家解答。

蚕白僵病发生的原因①小蚕共育的蚕室和蚕具没有按规定的标准进行彻底消毒,白僵菌残留量多。

②大、小蚕饲养没有专用蚕室,房屋里间养小蚕、外间养大蚕,或者前屋养大蚕、后屋养小蚕,导致白僵菌扩散到小蚕身上引起发病。

③发生白僵病的病、死蚕未集中处理,扩大了白僵菌的传播范围。

④蚕室内湿度大,除蚕沙次数少。

⑤蚕室、蚕具消毒少,蚕体、蚕座用药少。

⑥轻视桑园治虫工作,桑园内鳞翅目害虫密度大,发生白僵病后污染了桑味及周围环境,引起家蚕感染发病。

蚕白僵病的防治①严格执行“专室、专具、专用,小蚕室远离大蚕室”的分育制度。

②蚕室、蚕具以及周围环境要按标准严格进行消毒,可用含有效氯1%的漂白粉液或防僵灵2号1000倍液全面喷洒。

③经济使用防僵药剂进行蚕体、蚕座消毒,各龄起蚕时更要撒防僵粉消毒。

大蚕发生僵病后,用“402”水剂1500倍液进行体喷,连续喷3天,然后隔天喷1次,可控制白僵病的蔓延。

④病蚕及死蚕要及时捡出,放入消毒缸集中烧毁,切不可乱丢乱扔,更不能收集晒干出售,蚕沙要集中起来沤制,切不可乱倒乱放。

⑤用木屑、干草等发烟材料熏烟,关闭门窗,1小时后再打开门窗排烟,每天熏1次,可防止白僵病的发生和蔓延。

⑥调节好蚕室内的湿度,阴雨天室内湿度大时,可多撒石灰、焦糠等干燥材料;勤除蚕沙,保持蚕室内清洁卫生。

⑦经常进行桑园治虫,控制野外昆虫的虫口密度,预防交叉传染发病。

⑧养蚕结束后,蚕具、蚕簇和蚕室内外都要用含有效氯1%的漂白粉进行全面彻底消毒,不留死角。

家蚕僵病的发生与防治作者:童晓琪来源:《现代农业科技》2010年第02期摘要介绍了家蚕常见僵病的发病情况,结合当前家蚕饲养的实际情况,提出养蚕前、养蚕中对僵病的有效防治措施。

关键词家蚕;僵病;发生;防治技术中图分类号S884.3文献标识码B文章编号 1007-5739(2010)02-0350-01僵病是蚕被真菌感染,死后尸体产生僵化的现象,所以被称为僵病。

由于被寄生的菌类不同,死蚕尸体上产生的分生孢子颜色也各异,依其分生孢子颜色,可分为白僵病、黄僵病、绿僵病、曲霉、灰僵病和黑僵病等。

僵病是养蚕生产中最常见的一种蚕病[1]。

生产中往往由于消毒不严和防治不及时,而给蚕茧生产造成不同程度的损失[2]。

因此,对僵病的防治必须给予足够的重视。

1常见僵病1.1白僵病白僵病传染途径有接触传染和创伤传染2种,其中以接触传染为主。

白僵病菌分生孢子通过空气、桑叶等媒介,附着于蚕体表面后发芽,钻入蚕体内寄生,使蚕发病。

白僵病的病原是白僵菌的分生孢子,24~28℃是分生孢子最适宜的生长温度,如果超过28℃,孢子生长会受到抑制甚至不能发芽。

在24~28℃的适温下,湿度越高分生孢子生长越好。

湿度在98%~100%时对分生孢子生长最合适,如果湿度低于70%分生孢子不能发芽。

当分生孢子在适温、适湿的条件下发芽,则会生成芽管穿入蚕体内,形成营养菌丝,摄取蚕体营养同时开始分枝,当分生孢子增殖到一定数量时,蚕儿开始表现出一些病状,如体表出现淡褐色油渍状病斑,有的出现黑色焦状斑,当病菌在蚕体繁殖到一定数量时蚕就会死亡。

尸体由软变硬,1~2d后,尸体上慢慢出现白色气生菌丝,并且不断长出白色分生孢子,覆满体表。

染病时如遇眠期,病轻的仍能脱皮,脱皮壳适温适湿的环境下也会长出气生菌丝,长满分生孢子。

长有分生孢子的病虫尸体及其脱皮壳成为新的传染来源。

病原真菌的分生孢子可随气流和风再次传播。

1.2黄僵病黄僵病的传染方法与白僵病相同,但黄僵病菌的主要来源是野外昆虫的尸体,黄僵病菌随野外昆虫尸体带入蚕室,通过接触传染给蚕,从而使蚕发病。

晚秋蚕僵病发生的原因及防治对策僵病是我市蚕茧生产中最常见的蚕病,特别在晚秋蚕期发病极为普遍,发病面广,危害严重,少数农户甚至颗粒无收。

蚕农每年晚秋蚕因僵病造成的损失近10~20%。

为此,笔者对晚秋蚕僵病发生情况进行了调查分析,将其发生的特点、原因及防治措施总结如下:1 晚秋僵病发生特点近年来,我市蚕区晚秋蚕僵病都有不同程度的发生,2002年晚秋蚕僵病再次偏重发生。

一是蚕儿发病早且连绵不断。

梅林镇、宁墩镇养蚕户有14%在二龄就发生僵病,少数农户甚至一龄就发现僵蚕。

此后各龄均有不同程度的发生,其中,四、五龄及上蔟前后发病最为严重,少数蚕即使勉强吐丝结茧,也仅营薄皮茧且僵死在茧中。

二是发病面广量大,几乎村村户户发病,发病率高的农户张种产茧仅15千克左右。

据梅林镇农技服务中心统计,有20%左右的农户连最低的养蚕成本都无法收回,少数农户颗粒无收,严重挫伤了蚕农的积极性。

三是老蚕区发病率高于新蚕区。

据宁墩镇农技服务中心统计,新发展的蚕区僵病发生率在30%以下,老蚕区僵病发生率在50%以上,有的甚至高达80%。

2 僵病发生原因2.1 蚕农消毒防病意识不强。

由于近年来茧价的不稳定和2002年茧价的持续低迷,蚕农对养蚕的投入减少,放松了常规性的养蚕消毒,对环境消毒有所忽视。

多数蚕农对蚕室、具只是简单地打扫,洗洗晒晒,根本不用药物消毒;有些蚕农虽然消了毒,也只是简单地走过场,而且大部分蚕农忽视了蚕后回山消毒,用过的草笼等蔟具舍不得烧掉,又不。

用药剂消毒,留作晚秋蚕用,僵菌残留,导致僵病特别是老区僵病普遍发生。

2.2 环境温湿度条件适宜僵病发生。

我市地处山区,具有典型的山区小气候;晚秋蚕常在九月上中旬发种,此时气温开始下降,且昼夜温差大,早晚露水多。

加之目前生产上小蚕采用防干少回育,蚕座内湿度大,蚕农又没有加温排湿的习惯,这给僵菌分生孢子的生长繁殖提供了适宜的条件。

2.3 交叉感染。

近年来,由于全球气候变暖,天敌减少,农作物和桑树害虫发生越来越多。

秋蚕僵病发生原因和防治对策摘要阐述了秋蚕僵病的发生特点与原因,提出了综合防治对策。

关键词蚕;僵病;发生原因;防治家蚕受真菌寄生后其尸体有僵化现象,称为僵病。

僵病是家蚕的主要病害之一,发病严重时造成绝收。

2007年秋季,如皋市蚕区大面积暴发了僵病,造成蚕茧产量大幅度下降,蚕农养殖积极性受到影响。

笔者经过实践调查,总结了秋蚕僵病的发生特点与原因,提出了综合防治的对策。

1 发病特点1.1 面广量大中秋蚕期如皋市普遍发生僵病,发病重,发生面达90%,发病严重的农户占25%,约15%的农户绝收。

1.2 种类复杂秋蚕僵病发生除常见的白僵外,还有部分绿僵、黄僵、曲霉等类型。

1.3 发病早易扩散此次僵病发生较往年提前,很多养蚕户在2龄期即发生僵病,此后各龄期均有不同程度发生,造成蚕座间的扩散蔓延,至5龄期和上蔟前后发病最为严重。

2 发病原因2.1 桑树病虫害暴发与家蚕造成交叉感染由于2006年为暖冬气候,造成越冬害虫基数高,加上夏秋季梅雨季节雨量大,桑园涝渍灾害严重,给鳞翅目害虫提供了良好的生长发育条件,造成了以斜纹夜蛾、桑螟为主的害虫大暴发。

据全市桑病虫测报调查,2007年9月斜纹夜蛾的最高虫量达486 660头/hm2,桑螟最高虫量达406 755头/hm2,后期在桑田里和其他农作物上随处可见因僵病而死亡的昆虫尸体,尸体上长满白僵菌的分生孢子,大量的分生孢子随着桑叶、台风、人员流动等带入蚕室造成与蚕的交叉感染。

2.2 异常气候中秋蚕期遇两次高温冲击,第1次是中秋蚕2龄期昼夜温差很大,最高气温达30℃,最低仅20℃,第2次是5龄期间又遇到30℃以上高温。

更重要的是9月18~20日的“韦帕”台风袭击,强风伴有暴雨,持续多天低温多湿给僵病发生、蔓延创造了有利条件。

2.3 蚕农消毒防病观淡薄部分蚕农对养蚕前消毒重视程度有所下降,药物投入少,消毒时药量小,没有重视春蚕结束后的回山消毒以及养蚕前蚕室蚕具消毒,造成残留的病菌扩散和繁殖,造成了僵病的大面积暴发。

预防僵蚕的方法

核心提示:在蚕养殖中期,如果是连续雨天,会使空气当中湿度过大,容易引发僵虫,可以采用稻草熏烟的方法来进行预防,效果好,现将这种方法在蚕养殖中期,如果是连续雨天,会使空气当中湿度过大,容易引发僵虫,可以采用稻草熏烟的方法来进行预防,效果好,现将这种方法列举如下:一、熏烟时间:龄起蚕和盛食期各熏烟一次,湿度大或发现僵病则每天熏一次,直至僵病消灭为止。

在蚕养殖中期,如果是连续雨天,会使空气当中湿度过大,容易引发僵虫,可以采用稻草熏烟的方法来进行预防,效果好,现将这种方法列举如下:

一、熏烟时间

每龄起蚕和盛食期各熏烟一次,湿度大或发现僵病则每天熏一次,直至僵病消灭为止。

每次熏烟应在给桑前,蚕座中残桑少时进行。

每立方米蚕室用10~20克稻草或每间标准蚕室用

1.3~1.5公斤稻草。

二、熏烟方法

按标准用量取干净稻草,分成2~4堆,放于火缸内,下置火种使稻草发烟但不起火,发烟后密闭蚕室1小时,然后开窗换气排湿。

三、技术细节

1、小蚕覆盖育熏烟前要揭去塑料防干纸。

2、稻草放堆时要半干、压紧或加砻糠覆盖,使之发烟量大而又不燃烧。

为了增强发烟效果,干稻草可适当洒水使用。

3、熏烟时要有专人值班,注意用火安全。

4、防止蚕室内温度剧变。

5、连续熏烟因上方烟浓,宜上下调匾,提高熏烟防僵效果。

家蚕僵病的发生与防治(一)

摘要介绍了家蚕常见僵病的发病情况,结合当前家蚕饲养的实际情况,提出养蚕前、养蚕中对僵病的有效防治措施。

关键词家蚕;僵病;发生;防治技术

僵病是蚕被真菌感染,死后尸体产生僵化的现象,所以被称为僵病。

由于被寄生的菌类不同,死蚕尸体上产生的分生孢子颜色也各异,依其分生孢子颜色,可分为白僵病、黄僵病、绿僵病、曲霉、灰僵病和黑僵病等。

僵病是养蚕生产中最常见的一种蚕病1]。

生产中往往由于消毒不严和防治不及时,而给蚕茧生产造成不同程度的损失2]。

因此,对僵病的防治必须给予足够的重视。

1常见僵病

1.1白僵病

白僵病传染途径有接触传染和创伤传染2种,其中以接触传染为主。

白僵病菌分生孢子通过空气、桑叶等媒介,附着于蚕体表面后发芽,钻入蚕体内寄生,使蚕发病。

白僵病的病原是白僵菌的分生孢子,24~28℃是分生孢子最适宜的生长温度,如果超过28℃,孢子生长会受到抑制甚至不能发芽。

在24~28℃的适温下,湿度越高分生孢子生长越好。

湿度在98%~100%时对分生孢子生长最合适,如果湿度低于70%分生孢子不能发芽。

当分生孢子在适温、适湿的条件下发芽,则会生成芽管穿入蚕体内,形成营养菌丝,摄取蚕体营养同时开始分枝,当分生孢子增殖到一定数量时,蚕儿开始表现出一些病状,如体表出现淡褐色油渍状病斑,有的出现黑

色焦状斑,当病菌在蚕体繁殖到一定数量时蚕就会死亡。

尸体由软变硬,1~2d后,尸体上慢慢出现白色气生菌丝,并且不断长出白色分生孢子,覆满体表。

染病时如遇眠期,病轻的仍能脱皮,脱皮壳适温适湿的环境下也会长出气生菌丝,长满分生孢子。

长有分生孢子的病虫尸体及其脱皮壳成为新的传染来源。

病原真菌的分生孢子可随气流和风再次传播。

1.2黄僵病

黄僵病的传染方法与白僵病相同,但黄僵病菌的主要来源是野外昆虫的尸体,黄僵病菌随野外昆虫尸体带入蚕室,通过接触传染给蚕,从而使蚕发病。

黄僵病病原菌为白僵菌属,只是其血清型与白僵菌有所区别,黄僵病感染到发病死亡的时间比白僵病稍长。

黄僵病病菌分生孢子、芽生孢子形态和分生孢子着生形式与白僵病菌相似,但黄僵病的分生孢子比白僵病的分生孢子略小,多数分生孢子聚集在一起呈淡炒米色,气生菌丝较长,常成束状伸出,分生孢子发芽所需的时间也比黄僵病略长,发育适温在25℃左右,黄僵病初期无明显症状,发病时皮肤上出现许多小斑点布满全身,或以气门为中心发生一两个对称大黑斑。

死后,随着尸体硬化,体色呈淡桃红色,然后渐渐长出绒毛状气生菌丝和分生孢子,全身被覆盖,呈淡黄色。

1.3绿僵病

绿僵病传染途径分接触传染和创伤传染2种,以接触传染为主。

绿僵病的病原是绿僵病菌,分生孢子呈尖卵圆形,表面光滑,淡绿色,大量孢子聚集在一起呈鲜绿色,随着生长,颜色会加深,最后为深绿色。

发育适温在

23℃左右,温度过高发育不良,嗜低温。

芽生孢子呈圆筒状或豆荚状,分生孢子梗短,轮生于气生菌丝上,小梗顶端串生一至多个分生孢子。

绿僵病初期无明显症状,在病蚕腹侧或背面,有不定形块状干枯病斑,或有外围较深、中间稍淡的黑褐色云纹状病斑,病蚕由于受绿僵病菌分泌的代谢产物影响,无法蜕皮,不能入眠,因而病蚕体色带有光泽直至最后死亡。

死后尸体呈乳白色,柔软而有弹性,经2~3d后,先在环节间膜及气门处长出白色菌丝,后遍及全身,最后全身被绿色的分生孢子覆盖,呈鲜绿色。