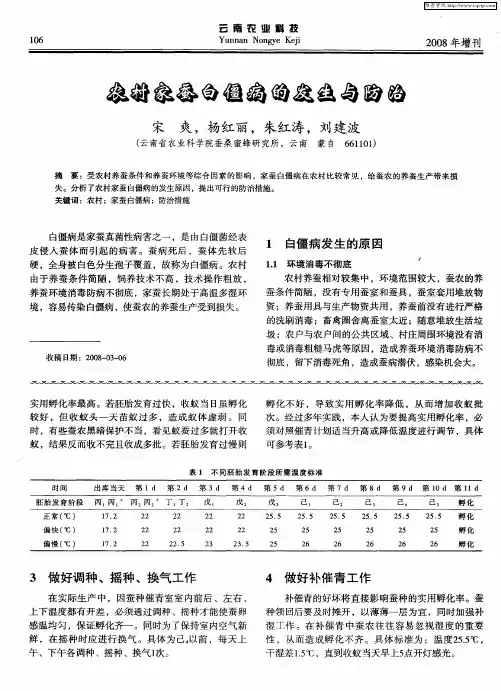

家蚕真菌病发生原因及防治措施

- 格式:pdf

- 大小:165.61 KB

- 文档页数:2

蚕桑养殖中常见病虫害的防治方法与技巧蚕桑养殖是一项重要的经济活动,而病虫害是制约蚕桑养殖发展的主要因素之一。

为了有效地保护蚕桑养殖业,以下是常见病虫害的防治方法和技巧。

一、常见病害的防治方法:1. 白僵菌病的防治白僵菌病是蚕桑养殖中常见的真菌病害之一。

预防和控制白僵菌病的方法包括:-选用抗病蚕种,提高遗传抗性;-加强饲料管理,保持蚕室干燥通风;-合理控制温度和湿度,避免干旱或过湿;-使用化学药剂进行喷洒,如百菌清等。

2. 细菌性蚕病的防治细菌性蚕病是蚕桑养殖中常见的细菌性病害。

防治方法主要有:-选用抗病蚕种,增加蚕的免疫力;-控制饲料的污染,保持蚕室的清洁卫生;-加强饲料营养管理,提高蚕的抵抗力;-使用防治细菌性病害的化学药剂,如四环素等。

3. 桑根黑斑病的防治桑根黑斑病是蚕桑养殖中常见的真菌性病害。

防治方法包括:-选择健康的桑树苗进行栽植,提高桑树的抗病能力;-避免桑树过度密植,保持通风良好;-及时修剪枯死的树枝和叶子;-使用化学药剂进行喷洒,如百菌清等。

二、常见虫害的防治技巧:1. 蚕蚜的防治蚕蚜是常见的蚕桑养殖中的害虫之一。

防治技巧包括:-定期巡视蚕室,发现蚕蚜及时清除;-合理施肥,保持桑树的生长健康;-使用生物防治方法,如释放寄生性蜂类等;-在桑树的底部放置黄色的黄板,吸引蚕蚜并进行集中捕杀。

2. 蚕叶螨的防治蚕叶螨是蚕桑养殖中的常见害虫之一。

防治技巧包括:-及时清除桑树的杂草和枯叶,减少螨虫的滋生地;-合理控制湿度,避免过湿;-使用化学药剂进行喷洒,如敌百虫等;-进行规范的轮作和间隔休养,减少螨虫的发生。

3. 蚕蛾的防治蚕蛾是蚕桑养殖中的重要害虫之一。

防治技巧包括:-在蚕室周围悬挂黑色的灯泡,吸引蚕蛾并进行集中捕杀;-合理控制温度和湿度,避免过干或过湿;-使用化学药剂进行喷洒,如氰戊菊酯等;-进行规范的轮作和间隔休养,减少蚕蛾的滋生。

综上所述,蚕桑养殖中常见的病虫害防治方法与技巧包括白僵菌病、细菌性蚕病和桑根黑斑病的防治方法,以及蚕蚜、蚕叶螨和蚕蛾的防治技巧。

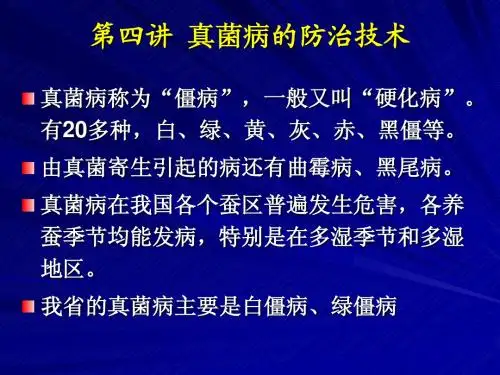

家蚕真菌病害的发生及防治作者:彭希洪来源:《环球市场信息导报》2012年第08期真菌病害是家蚕饲养中的常见病、多发病。

近几年由于多种因素的影响,真菌病的危害呈上升趋势。

特别在多湿地区或多湿季节发生较多。

在发病严重的地区造成的损失高达10%左右,有的蚕农在夏秋季甚至颗粒无收,直接影响了蚕农的经济收入,同时挫伤了蚕农的生产积极性,为此,为防止僵病危害,确保蚕茧丰收,通过分析僵病发生的特点,结合生产实践,提出蚕僵病的防止措施。

1.家蚕发生真菌病害的原因气象因素。

在养蚕生产中,蚕室的温湿度对僵病的发生与蔓延有直接关系。

蚕室低矮通风不良或靠近水源等造成多湿条件时容易发生僵病。

从季节来看,多雨季节发病较多,干燥季节较少。

有的蚕农在外部环境较差的情况下,不能有效地调节室内高温多湿的环境。

桑园害虫的交叉感染。

家蚕真菌病的病原能广泛地侵染野外昆虫、桑园及其他作物的害虫。

罹病昆虫的粪便、尸体将会形成大量的分生孢子,污染桑叶,随桑叶进入蚕室,成为蚕儿发生僵病的传染来源。

部分蚕农放松桑园管理或不能及时有效消灭桑园害虫,给僵病的发生带来隐患。

养蚕前消毒不到位。

有的蚕农养蚕前不消毒;有的蚕农对蚕具只洗晒不消毒或只消毒不洗晒;有的蚕农使用消毒药剂不规范。

养蚕前消毒不彻底。

蚕期中消毒不规范。

有的蚕农不能长期坚持“预防为主,综合防治”的科学方针。

消毒意识淡薄,选择消毒药物不当,药剂的使用浓度掌握不准,还有的蚕农把不能混用的蚕座消毒药和添食药同时使用等等。

蚕沙及病死蚕处理不当。

有的蚕农防病意识极差,蚕沙乱倒乱放,病死蚕甚至不进行处理,乱丢乱扔,造成污染环境,病原随空气和饲养人员进入蚕室。

2.家蚕真菌病的防治对策调节好蚕室蚕座温湿度。

蚕室内要加强通风换气,调节好蚕室、蚕座温湿度。

大蚕期要做好通风排湿、多撒干燥材料、勤除沙,加强蚕座的卫生工作。

加强桑园管理。

注重桑园管理,提高桑叶的质量,增强蚕的体质。

一方面要施足肥料,并要多施有机肥,氮磷钾搭配施;另一方面要做好治虫工作,控制桑园虫害基数,防止交叉感染发病。

浅谈家蚕微粒子病的发生与防治家蚕微粒子病是家蚕养殖中常见的一种疾病,通常会给养蚕户带来一定的损失。

针对这一问题,本文将从家蚕微粒子病的发生原因、症状特点以及防治措施等方面进行探讨,希望对养殖家蚕的朋友们有所帮助。

一、家蚕微粒子病的发生原因家蚕微粒子病的发生主要是由于病原微粒子病病毒引起。

该病毒具有较强的侵染力,在特定的气候环境下易发生并传播。

通常在春、夏季气温较高、湿度较大的环境中,病毒的传播速度会加快,家蚕养殖的密度较大、通风不良也会加重病毒的传播和发生。

家蚕微粒子病的症状主要表现在家蚕的行为和外观上。

家蚕感染了微粒子病病毒后,会出现食欲减退、活动力减弱的情况。

家蚕的身体会逐渐出现异常的现象,例如体色发黑、变软、局部出现白色颗粒状物质,严重时还会出现死亡现象。

感染微粒子病病毒的家蚕还会出现羽化不全、羽翅发育不良等现象,导致其生长发育受到一定的影响。

1. 加强对饲料的管理为了减少家蚕感染微粒子病病毒的可能,养殖户需要加强对家蚕饲料的管理,确保饲料的新鲜和干燥。

在添加饲料时,要注意饲料的来源和卫生情况,避免添加污染的饲料进入饲养环境。

2. 保持养殖环境的清洁养殖环境的清洁度直接影响家蚕的健康状况,因此养殖户需要定期对养殖场进行清洁,包括清理养殖场的粪便、残渣和病虫害等,保持养殖环境的干燥和通风。

3. 控制养殖密度和加强通风合理控制家蚕的养殖密度,避免密度过大导致病毒的传播和发生。

加强养殖场的通风,保持养殖环境的湿度适宜,有利于减少微粒子病病毒的传播和发生。

4. 采取隔离措施一旦发现家蚕出现微粒子病的症状,需要及时将患病家蚕进行隔离,避免病毒的进一步传播。

对患病家蚕进行及时的治疗和护理,以减轻家蚕的痛苦,并减少病毒的传播。

5. 加强疫病防治在日常的养殖管理中,养殖户需要加强对家蚕疫病的防治,提高养殖技术水平,减少病毒的传播和发生。

定期对家蚕进行健康检查,及时发现和处理患病家蚕,是预防微粒子病病毒的有效手段。

如何控制家蚕蚕病的发生汇报人:2023-11-30•蚕病发生原因及危害•预防措施与方法•诊断方法与技巧•治疗策略及药物选择原则•环境调控与改善措施•总结回顾与展望未来发展趋势01蚕病发生原因及危害病原菌感染饲养环境不良饲料问题遗传因素蚕病发生原因分析03生态破坏01产量下降02成本增加蚕病对家蚕产业影响1 2 3保障家蚕产业健康发展提高经济效益保护生态环境防治重要性与紧迫性02预防措施与方法选用抗病品种及优良种源选择抗病性强的家蚕品种根据当地气候条件和蚕病流行情况,选择适合当地养殖的抗病性强的家蚕品种。

引进优良种源从正规的蚕种场引进经过检疫的优良种源,确保种源质量。

建立严格检疫制度,杜绝带菌带毒传入严格检疫制度定期消毒合理饲养密度保持适当的饲养密度,避免过度拥挤导致蚕体抵抗力下降。

精心饲养提供适宜的饲料、温度和湿度,保持蚕室通风良好,提高蚕体抵抗力。

及时隔离病蚕发现病蚕及时隔离,防止病原体传播。

加强饲养管理,提高蚕体抵抗力03诊断方法与技巧由病原体引起,具有传染性,包括病毒性蚕病、细菌性蚕病、真菌性蚕病和原虫性蚕病等。

其中,病毒性蚕病具有发病快、传播广的特点;细菌性蚕病则表现为病程较长,具有传染性;真菌性蚕病常在潮湿环境下发生,病症多样;原虫性蚕病由寄生虫引起,具有潜伏期和慢性传染的特点。

非传染性蚕病由非生物因素引起,如中毒、营养不良和机械损伤等。

中毒性蚕病常由农药、工业废气等污染物引起;营养不良性蚕病表现为生长发育迟缓,易感染其他病原体;机械损伤性蚕病则由饲养管理不当造成。

传染性蚕病常见蚕病类型及特点介绍VS临床诊断方法和注意事项观察症状检查环境隔离防治分子生物学技术生物信息学分析显微镜检测实验室检测技术应用04治疗策略及药物选择原则化学治疗法通过使用化学药物来杀死或抑制病原体,从而达到治疗蚕病的目的。

优点效果显著,作用迅速,使用方便,成本较低。

缺点易产生药物残留,对环境和人体健康造成潜在危害,可能引起蚕的抗药性和药物残留问题。

X u m u s h o u y i在家蚕的饲养过程中,常见病害相对较多,家蚕接触病原体或者受到外部环境的影响,很容易发生病害,如果防治措施不当或者防治不及时等,甚至会造成蚕的死亡,进而影响家蚕饲养效益。

基于此,本文分析了家蚕饲养中的常见病害,并就具体的防治措施进行探究,仅供大家参考。

1、家蚕病毒性病害以及防治措施(1)血液型脓病血液型脓病的病原是家蚕细胞核多角体病毒,这种病毒也被称为NPV。

发病后,家蚕的身体呈乳白色,同时还会伴有环节肿胀的现象。

家蚕的皮肤变得十分脆弱,很容易出现破裂,并且在皮肤破裂之后会有乳白色脓汁流出。

发病的家蚕在死亡之后,其尸体会由乳白色转为黑色,并且尸体会腐烂发臭。

针对1-4龄蚕血液性脓病的防治,可以应用新鲜实惠粉进行蚕体蚕座消毒,这种方法能够起到十分有效的预防效果。

大蚕期可以添食诺氟沙星,以此来提升蚕的免疫力,进而降低血液性脓病的发病几率。

如果出现了病毒病多发的状况,可以对家蚕添食福音胶囊,这不仅能够对血液型脓病起到有效的预防作用,而且针对该病的治疗效果也十分显著。

(2)中肠型脓病中肠型脓病的病原为家蚕细胞质多角体病毒,该病毒通常也被成称为CPV。

中肠型脓病的发病初期,并且有明显的症状,随着病情的加重,家蚕的胸部半透明呈“空头”状,蚕的身体会变得暗淡无光。

将患病的蚕进行解剖,能够发现其中肠出现脓肿,脓肿呈乳白色。

针对中肠型脓病的预防,可以采用鸡免疫卵黄,在鸡免疫卵黄中具有家蚕细胞多角体病毒的抗体,能够提升家蚕的免疫能力,降低中肠型脓病的发病几率。

(3)浓核病浓核病的病原为浓核病毒,这种病毒也被称为DNV。

家蚕患上浓核病,首先会影响家蚕的进食,导致家蚕发育缓慢。

患病后期,会出现空头和起缩的症状。

从外表观察可以发现浓核病的症状与中肠型脓病的症状比较相似,但是通过解剖可以发现二者的不同,患上浓核病的家蚕中肠会呈现黄褐色。

针对浓核病的治疗,针对1-2龄蚕可以应用氯霉素;针对3-4龄蚕可以应用大蒜汁或者氯霉素进行治疗,这种方式不仅对浓核病的治疗十分有效,而且对中肠型脓病以及血液性脓病同样可以起到有效的治疗效果。

家蚕发病的原因分析及其预防措施摘要分析了蚕病发生的主要原因,提出了全面消毒、提倡小蚕共育、桑园治虫等蚕病防治措施。

关键词蚕病;原因;消毒;预防近几年来,由于蚕茧价格的涨跌起伏,使泾县蚕园改种现象日趋严重,“轻桑、轻蚕、轻消毒”的思想日趋严重,导致蚕病原积累,蚕病发生面广,发病率高。

特别是2005年,中秋脓病的发病率已达20%。

针对这一情况,笔者在近几年的生产实践中进行调查研究,经过分析和思考,寻找出家蚕发病的原因,并在此基础上提出了蚕病的防范措施。

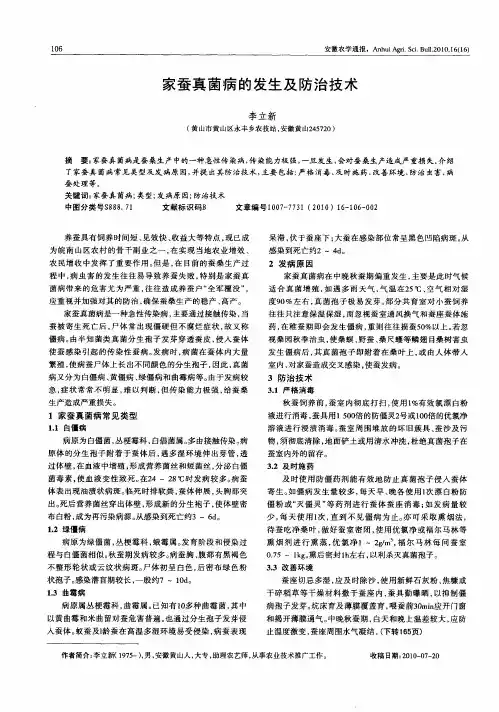

1常见病症的诊断与发病规律家蚕常见病主要有真菌病(白僵病、绿僵病、曲霉病、镰刀霉菌病)、病毒病(血液型脓病、中肠型脓病、浓核病)、细菌病(细菌性败血病、细菌性胃肠病)、蝇蛆病、壁虱病、农药中毒、煤气中毒等。

1.1真菌病蚕体体表有油渍状病斑,初死时头胸伸出,尸体柔软,可以任意绕折,以后逐渐硬化者,可诊断为白僵病;蚕体体表环节间形成少数大小不一、形状不定的黑褐色圆形、椭圆形轮状斑或云纹状病斑,初死时蚕体伸直发软,略有弹性,体色乳白(体皮不易破),逐渐硬化者,可诊断为绿僵病;一龄蚕全身黑褐,体壁紧张,二龄以后蚕体后部或肛门附近有圆形黑褐色大块病斑,死后病斑部分硬化,其余部分发黑腐烂者,可诊断为曲霉病(图1);蚕皮肤呈浅锈色,体躯缩短,临死前在肛门处或体躯两侧出现一个褐色大病斑,后肠有硬块.排粪困难或有连珠状粪便粘在肛门处,有脱肛或尾部溃烂者,可诊断为镰刀霉菌病(也称黑尾病)(图2)。

1.2病毒病蚕体环节肿胀,体色乳白,狂躁爬行,体壁易破流脓者,可诊断为血液型脓病;蚕体大小不齐.食欲不振,空头、下痢,静伏不动,排白色粘液者,可诊断为中肠型脓病;蚕体大小不齐,食欲不振,空头、下痢,头胸昂起不动,体色带黄发亮,排褐色污液者,可诊断为浓核病(图3)。

1.3细菌病蚕体体躯挺直,停止食桑,稍吐水,胸部膨大,初死时有暂时尸僵现象,不久体壁松驰,头胸伸出.出现黑胸、青头等尸斑,然后尸体软化腐烂呈黑褐色或紫红色者,可诊断为细菌性败血病;蚕食欲不振,体躯瘦小,发育不齐,空头、下痢,在淘汰病蚕、改善饲养条件、添食氯霉素等抗菌素后病情明显好转者,可诊断为细菌性胃肠病。

家蚕的白僵菌生物防治措施

白僵菌是一种对家蚕尤为危险的真菌病原体,它可以造成严重的白僵病,给蚕业带来重大损失。

采取正确的生物防治措施,可以很好地防控白僵菌并提高产蛹率。

1. 使用天敌钝瓶虫。

钝瓶虫是一种以真菌孢子为食的有益昆虫,它能很好地控制真菌的繁殖和扩散。

每坛可以撒入30-50只钝瓶虫防治白僵菌。

2. 增殖并使用白僵菌病原体特异性的巴克菌。

这种优质微生物能分泌抗肽,具有很强的抑菌活性,可以降低白僵菌的毒力。

每坛需要撒入500-1000左右。

3. 使用真菌杀灭菌剂。

这类生物杀灭菌具有较强的细菌杀灭作用,但对蚕没有毒性,如金霉素可以很好地控制白僵菌繁殖。

需要按说明使用。

4. 强化环境卫生管理。

定期清理蚕房通风系统,加强通风、净化系统,清除各种污染源,实现无菌饲养环境,是防控白僵菌的重要举措。

通过综合应用上述生物防治方法,可以有效地防治家蚕白僵病,减轻疫情影响,为养蚕工作铺平道路。

浅谈家蚕微粒子病的发生与防治家蚕微粒子病是蚕科动物病原真菌感染引起的一种疾病。

该病以其烈性症状,高死亡率以及对家蚕产业的重大威胁而备受关注。

本文将对家蚕微粒子病的发生机理,影响因素以及防治措施进行讨论。

微粒子病由真菌感染引起,其感染途径主要是食用受感染桑叶、桑果以及病虫害等。

感染后,真菌侵入蚕体,开始在蚕体内部繁殖生长。

真菌侵入后,会给蚕体带来严重的损害。

首先,真菌会释放出许多毒素,引起蚕体的强烈反应。

毒素的作用机理包括妨碍蚕体内部代谢,破坏蚕体细胞结构,影响蚕体的免疫功能。

其次,真菌的繁殖会占用蚕体的养分,导致蚕体代谢障碍,出现不同程度的呼吸困难,干瘪,瘦弱甚至死亡。

家蚕微粒子病的影响因素感染家蚕微粒子病的因素主要有以下几个方面:1.环境因素:阴湿的环境,温度过高或过低,空气质量不好,饲养环境不干净等都会为真菌繁殖创造条件。

同时,缺乏光照也会影响家蚕的免疫力,容易感染微粒子病。

2.饲养管理:蚕的健康状态与饲养管理质量关系密切。

如过饱、受冷、堆积、饲料质量低等,都会影响蚕体免疫力,导致家蚕感染微粒子病的几率增大。

3.桑树品种:桑树品种是影响微粒子病发生的重要因素。

不同桑树品种在耐病性、营养成分和形态结构等方面存在差异。

选择耐病性强的桑树品种,在饲料中控制病害影响可以有效预防微粒子病的发生。

1. 加强环境管理。

饲养环境应保持清洁干燥,确保通风和温度在适宜范围内。

卫生措施和杀虫灭菌等应该做到位,防止病菌滋生和扩散。

2. 选用高效的桑树品种。

选择品种耐受真菌感染的高产桑树,利用桑树的抗病营养对蚕进行免疫预防。

同时,对饲料进行质量管理,减少病害对蚕体免疫功能的影响。

3. 饲料添加剂。

添加适量的饲料添加剂,提升蚕体的免疫能力。

例如生物制剂、抗氧化剂等。

4. 应用药物治疗。

在家蚕微粒子病爆发时,应迅速采取药物治疗,尽快控制病害的蔓延、减少死亡率。

综上所述,家蚕微粒子病具有不可忽视的危害性,对于家蚕产业而言,应该采取有效措施避免其发生,控制病情扩大。

家蚕真菌致病机制研究及其生物防治家蚕是我国重要的经济昆虫之一,但是家蚕的繁殖和生长过程中容易受到各种病害的影响,其中真菌感染在家蚕病害中占了很大的比例。

因此,研究家蚕真菌致病机制并寻找生物防治方法是目前家蚕病害防治的一个重要方向。

一、家蚕真菌病害的常见病原菌及其致病机制1.1 尘埃粉瘤菌尘埃粉瘤菌是一种常见的家蚕真菌病原菌,引起的病害称为尘埃粉瘤病。

该菌在家蚕的繁殖和生长过程中,通过呼吸道、肌肉、体壁等途径入侵宿主,引起宿主体内感染。

尘埃粉瘤菌在宿主体内产生大量孢子,使宿主体内充满了干粉末霉菌体。

同时,尘埃粉瘤菌也会改变宿主内部的酶系统,使其代谢过程发生异常,导致宿主机体内外部分感染,严重者会妨碍家蚕的繁殖。

1.2 杆菌瘤菌杆菌瘤菌也是家蚕真菌病害的主要病原菌之一,引起的病害称为杆菌瘤病。

该菌能够在家蚕的肠道内繁殖并侵入宿主口袋细胞,导致宿主细胞膜破碎、细胞核破裂,最终导致宿主死亡。

此外,杆菌瘤菌在宿主体内也会释放出一些蛋白质,使宿主免疫系统对其它病原菌的抵抗力下降,从而增加其他病害的感染机会。

1.3 肠毛霉菌肠毛霉菌是家蚕真菌病害的另一种主要病原菌,引起的病害称为肠毛霉病。

该菌能够通过宿主的肠道口感染宿主,扩散到宿主整个消化道和体内器官,最终导致宿主死亡。

肠毛霉菌在宿主体内释放出一些胆固醇酶,导致宿主体内胆固醇水平上升,使宿主生命体征异常,从而使其感染能力更强。

二、家蚕真菌病防治的主要策略目前防治家蚕真菌病主要有化学防治和生物防治两种方法。

化学防治主要通过投放化学药剂,如杀菌剂等,对家蚕真菌病进行消灭,但是其对环境和宿主的污染程度比较高,营养价值的降低,且可能会产生抗药性。

因此,越来越多的研究人员开始寻找一种更加环保、可持续、不会产生耐药性的生物防治方法。

生物防治是指通过利用天然或人工制备的微生物,如细菌、真菌、病毒等,对病害进行预防和治疗。

其中,真菌菌株的生物防治效果较好。

研究表明,有些真菌可以作为生物防治剂来防治家蚕真菌病,如灰白霉、毒蝉白僵菌等。

农村蚕病的发生原因与防治对策摘要阐述了农村蚕病发生的主要原因,提出了防治蚕病发生的对策,以期为农村养蚕提供参考。

关键词农村养蚕;蚕病;发生原因;防治对策养蚕业是一项生产环节较多、技术性较强、劳力密集型的产业。

尤其是在我国广大的农村,从业人员的技术素质、基础设施、消毒防病等水平不一,多种蚕病时有发生,有的甚至造成严重的经济损失[1]。

根据笔者多年在基层的工作经验,现将当前农村蚕病发生的主要原因及对策总结如下。

1农村养蚕易发病的原因1.1养蚕基础设施条件差,预防意识不强部分养蚕户没有专用(小)蚕室。

因蚕室不规范,不具备养蚕的基本条件,小蚕饲养无法保温保湿,大蚕饲养无法通风换气,这些规范化技术都无法操作。

还存在人蚕共处一室的现象,消毒工作难以彻底。

相当一部分蚕农对蚕的生理特性不了解,因而主观上没有“防病在先”的意识,不会主动切断病原物;忽视蚕室蚕具和蚕座、蚕体的消毒,蚕期中的蚕体保护措施不力,导致病源污染,引起蚕病暴发,严重影响蚕茧的产量和质量[2]。

1.2蚕期前后消毒不彻底蚕农普遍存在“重养轻消”的思想,有的不消毒,或消毒不全面,甚至消毒方法掌握不当,不能对症选用消毒药剂;更多的是不进行回山消毒,这样养蚕环境中就会留存大量的病源物,导致蚕病的发生。

蚕室具消毒不彻底,主要表现:一是消毒方法不当,用药量不足,不能按蚕室大小面积计划用药。

二是消毒不按程序进行,对蚕室蚕具周围环境等不进行清理、浸泡、刷洗、曝晒;还有些农户对蚕具边洗边消,边用边消。

三是消毒不彻底,只注重蚕室地面、墙壁的消毒,忽视屋顶、门窗和周围环境的消毒;蚕室蚕具消毒后,不能保证密闭及保持湿润30 min,熏烟消毒时密闭不严等。

四是用药不对症,盲目用药,甚至购买和使用劣假蚕药。

五是蚕期消毒主次不分。

蚕农在饲养过程中,抓不住关键环节,只注重给桑,往往轻视蚕体和蚕座消毒,没抓住蚕体对病原体抵抗力最弱时期的保护,如蚁蚕、小蚕期、起蚕、将眠蚕和老熟蚕等。