社会主义三大改造

- 格式:ppt

- 大小:2.43 MB

- 文档页数:19

【历史知识点】三大改造的历史意义和主要内容社会主义三大改造是指由中国共产党领导的对农业、手工业和资本主义工商业三个行业的社会主义改造。

三大改造为中国的社会主义现代化建设奠定了基础,从此中国进入了社会主义初级阶段。

1956年底,国家基本完成了农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,标志着社会主义制度在中国的确立,实现了中国历史上最深刻、最伟大的社会变革,为中国的社会主义现代化建设奠定了基础,从此中国进入了社会主义初级阶段。

三大改造的实质是把生产资料私有制转变为社会主义公有制。

从1951年12月开始,党中央颁发了一系列的决议,规定了我国的农业社会主义改造的路线、方针和政策,到1956年底,农业社会主义改造在经历了互助组、初级社、高级社三阶段后基本完成,全国加入合作社的农户达96.3%。

通过合作化道路,把农民个体经济逐步转变为社会主义集体经济的理论和实践。

1953年春,中国土地改革基本完成,获得土地的农民有着极大的生产积极性,但分散、脆弱的农业个体经济既不能满足工业发展对农产品的需求,又有两极分化的危险。

中国共产党当时认为只有组织起来互助合作,才能发展生产,共同富裕。

1953年,先后发布了《中共中央关于农业生产互助合作的决议》和《中共中央关于发展农业合作社的决议》,中国农村开始了互助合作运动引导他们参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。

到1956年底,基本实现了农业合作化。

从1953年起,中国共产党在过渡时期总路线的指导下,决定逐步对手工业进行社会主义改造。

改造采取合作化的形式和逐步过渡的步骤,从手工业生产合作小组、手工业供销合作社,再发展为手工业生产合作社。

1956年底参加手工业合作组织的人数已占全国手工业从业人数的91.7%,基本上完成了对个体手工业的社会主义改造。

通过国家资本主义的形式,将民族资本主义经济逐步转变为社会主义经济的理论和实践。

社会主义三大改造问题:答案:三大改造,是指新中国成立后,中国共产党领导的对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

【相关阅读】是指建国初期,中国共产党在全国范围内组织的对于农业、资本主义工商业和手工业进行的社会主义改造。

其中,对于资本主义工商业的社会主义改造是三大改造的重点。

在我国新民主主义革命胜利和土地制度改革完成以后,国内的主要矛盾转为工人阶级和资产阶级之间、社会主义道路和资本主义道路之间的矛盾。

国家需要资本主义工商业有必须的发展,因为它有有利于国计民生的一面;但资本主义工商业又存在着不利于国计民生的一面,这就出现了限制和反限制的斗争。

为了把原先落后、混乱、畸形发展的资本主义工商业逐步引上社会主义改造的道路,从1953年起,中国共产党在全国范围内果断地对资本主义工商业进行了大规模的社会主义改造。

改造分为两个步骤:第一步是把资本主义转变为国家资本主义;第二步是把国家资本主义转变为社会主义。

1953年6月,中共中央根据中央统战部的调查,起草了《关于利用、限制、改造资本主义工商业的意见》。

9月,毛泽东同民主党派和工商界部分代表座谈,指出国家资本主义是改造资本主义工商业的必经道路。

10月,中华全国工商联合会召开了会员代表大会,大会传达了中共在过渡时期的总路线和对资本主义工商业的社会主义改造的政策。

在过渡时期总路线指引下,到1954年底,主要的大型私营工业企业多数已经透过公私合营的方式转变为公私合营企业。

在商业方面,则在国家掌握一切重要货源的状况下,透过使私营商业执行经销代销业务的方式向国家资本主义商业转变。

1955年下半年,不少大中城市出现了资本主义工商业全行业公私合营的趋势。

11月,中共中央召集各省、市、自治区党委负责人会议,加强了对全行业公私合营的领导。

这时,农业合作化高潮的兴起,最后地断绝了资本主义和农村的联系,资本主义工商业全行业公私合营的条件已经成熟。

全行业公私合营,是国家资本主义的最高形式,是使资本主义所有制转变为社会主义公有制的具有决定好处的重大步骤。

三大改造的内容和重大历史意义三大改造标志着我国基本上实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制,所有制方面的社会主义革命取得了决定性的胜利!本文是本站小编精心收集的三大改造的意义,仅供参考!三大改造的内容和重大历史意义内容1、对农业、手工业、资本主义工商业的改造.2、①对个体农业、手工业通过走合作化道路的形式变私有制为公有制;②实施“赎买政策”,对资本主义工商业采取“公私合营”的方式,逐步变私有制为公有制.3、这标志着我国基本上实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制,所有制方面的社会主义革命取得了决定性的胜利.我国初步建立了社会主义的基本制度.从此,进入社会主义初级阶段.意义:1、标志着以公有制为主体的经济体系形成;2、初步建立起社会主义制度;3、进入社会主义的初级阶段.三大改造的内容和重大历史意义社会主义三大改造是指建国初期,中国共产党在全国范围内组织的对于农业、资本主义工商业和手工业进行的社会主义改造。

其中,对于资本主义工商业的社会主义改造是三大改造的重点。

在我国新民主主义革命胜利和土地制度改革完成以后,国内的主要矛盾转为工人阶级和资产阶级之间、社会主义道路和资本主义道路之间的矛盾。

国家需要资本主义工商业有一定的发展,因为它有有利于国计民生的一面;但资本主义工商业又存在着不利于国计民生的一面,这就出现了限制和反限制的斗争。

为了把原来落后、混乱、畸形发展的资本主义工商业逐步引上社会主义改造的道路,从1953年起,中国共产党在全国范围内果断地对资本主义工商业进行了大规模的社会主义改造。

改造分为两个步骤:第一步是把资本主义转变为国家资本主义;第二步是把国家资本主义转变为社会主义。

1953年6月,中共中央根据中央统战部的调查,起草了《关于利用、限制、改造资本主义工商业的意见》。

9月,毛泽东同民主党派和工商界部分代表座谈,指出国家资本主义是改造资本主义工商业的必经道路。

10月,中华全国工商联合会召开了会员代表大会,大会传达了中共在过渡时期的总路线和对资本主义工商业的社会主义改造的政策。

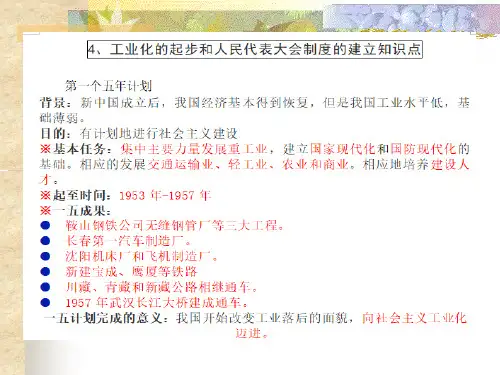

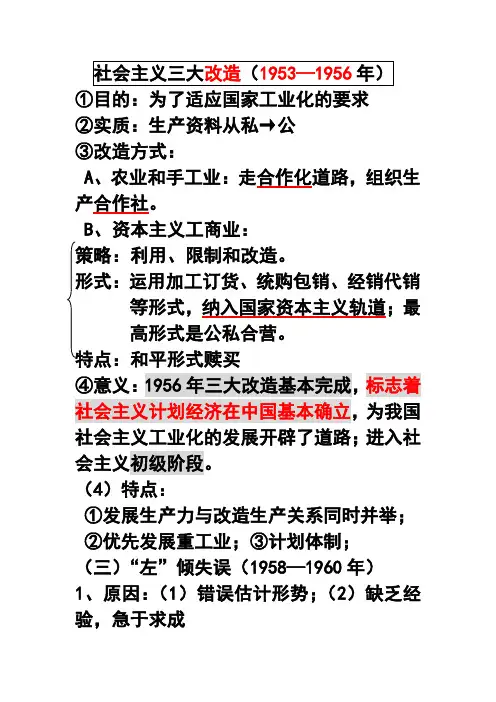

①目的:为了适应国家工业化的要求②实质:生产资料从私→公③改造方式:A、农业和手工业:走合作化道路,组织生产合作社。

B、资本主义工商业:策略:利用、限制和改造。

形式:运用加工订货、统购包销、经销代销等形式,纳入国家资本主义轨道;最高形式是公私合营。

④意义:1956年三大改造基本完成,标志着社会主义计划经济在中国基本确立,为我国社会主义工业化的发展开辟了道路;进入社会主义初级阶段。

(4)特点:①发展生产力与改造生产关系同时并举;②优先发展重工业;③计划体制;(三)“左”倾失误(1958—1960年)1、原因:(1)错误估计形势;(2)缺乏经验,急于求成2、1958总路线“鼓足干劲、力争上游,多快好省地建设社会主义。

”3、1958大跃进和人民公社化运动:①原因:a.片面追求社会主义建设的高速度;b.主观认为农业合作化规模越大,公有化程度越高,→促进生产的发展。

②大跃进的主要标志:以大炼钢铁为中心人民公社化运动的特点:“一大二公”主要标志③后果:人民公社化运动不适合农村生产力水平→生产效率低下,严重挫伤生产积极性;国民经济比例严重失调,环境严重破坏;出现连续三年的严重经济困难。

(四)调整前进1、从1960结果:1962年底,经济形势开始好转,到1965年,国民经济调整的任务基本完成。

2、成就:工业、原子能、石油、运输、①建成大中型项目500个,工农业总产值增长近60%。

②建立了武汉、包头两大钢铁基地。

③建设了大庆、胜利、大港三大油田,到1965年,石油全部自给。

④建成兰新、包兰等铁路,新修铁路八千多公里。

⑤成功试验第一颗原子弹,研制成功了人工合成结晶牛胰岛素。

三大改造如何推动了社会主义建设在新中国的发展历程中,“三大改造”无疑是具有深远意义的重大事件,它极大地推动了社会主义建设的进程。

三大改造,即对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

这一伟大变革为新中国从新民主主义社会向社会主义社会的过渡奠定了坚实基础。

先来看农业的社会主义改造。

新中国成立初期,广大农村地区的生产方式还较为落后,分散的个体农业经济难以满足国家工业化和人民生活的需求。

于是,农业合作化运动应运而生。

通过互助组、初级农业生产合作社、高级农业生产合作社等形式,农民逐渐组织起来,实现了土地等生产资料的公有化。

这一改造带来了多方面的好处。

首先,大规模的农业集体经营能够更有效地整合资源,推广先进的农业技术和生产经验,提高农业生产效率。

例如,大型农业机械的使用、农田水利设施的建设在集体化的条件下更容易实现。

其次,农业合作化使农民摆脱了贫困,走上了共同富裕的道路。

集体的力量能够更好地抵御自然灾害和市场风险,保障农民的基本生活。

再者,农业的社会主义改造为工业发展提供了充足的原材料和广阔的市场,促进了工农联盟的巩固。

手工业的社会主义改造也是社会主义建设中的重要一环。

传统的手工业生产规模小、技术落后、市场竞争力弱。

通过合作化的方式,将众多分散的手工业者组织起来,成立手工业生产合作社。

这种改造不仅提高了手工业生产的效率和质量,还促进了手工业技术的传承和创新。

许多传统的手工艺在合作化的过程中得到了保护和发展,同时也适应了现代社会的需求。

手工业合作社的成立,使得手工业产品的生产更加有计划、有组织,能够更好地满足人民群众的日常生活需要。

而且,手工业的合作化也为国家的工业建设提供了有力的支持,一些手工业企业逐渐发展成为现代工业企业的一部分。

再说说资本主义工商业的社会主义改造。

在新中国成立初期,资本主义工商业在国民经济中占有一定的比重。

然而,资本主义经济存在着生产的盲目性和剥削性等问题。

为了实现社会主义工业化,建立社会主义经济制度,对资本主义工商业进行社会主义改造势在必行。

三大改造是哪三个

社会主义三大改造,即中华人民共和国建立后,由中国共产党领导的对农业、手工业和资本主义工商业三个行业的社会主义改造。

我国对农业、手工业和资本主义工商业生产资料私有制的社会主义改造,在理论上和实践上丰富和发展了马克思列宁主义的科学社会主义理论,极大地促进了工、农、商业的社会变革和整个国民经济的发展。

实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务。

政治上社会主义的基本制度在我国初步建立;经济上社会主义计划经济在我国基本确立;为我国的社会主义工业化开辟了道路;从此进入社会主义初级阶段。

1.三大改造1、改造的内容:个体农业、手工业、资本主义工商业。

2、改造的方式:建立合作社,赎买。

3、改造的目的:实现把私有制转变为社会主义公有制的任务。

4、改造的意义:标志着我国初步建立社会主义制度进入社会主义初级阶段2.重返联合国和中美建交一、近代史上美国的侵华步骤:1.追随英法、协同侵略。

从十九世纪中期开始,美国追随英法加入侵略中国的行列。

向中国走私鸦片,强迫清政府签订中美《望厦条约》、中美《天津条约》等,以攫取侵华特权。

19世纪60年代觊觎我国领土台湾。

2.独立的“门户开放”政策的提出。

19世纪末美国工业产值跃居世界第一,但在帝国主义瓜分中国时,因忙于美西战争而错失时机。

为加深和扩大美国在华侵略权益,1899年美国提出“门户开放”政策,即在承认列强在华侵略权益的前提下,要求“利益均沾”。

这一政策的提出,标志着美国有了独立的侵华政策。

3.一战期间和20年代,与日本争夺对中国的控制权。

一战间美国扶植黎元洪,20年代后期积极扶植蒋介石政权。

4.“扶蒋反共”政策。

二战结束后,美国经济实力、军事实力大为增强,凭借强大的实力,美国力图称霸世界。

为达到控制中国的目的,美国实行扶蒋反共政策,出钱出枪援助蒋介石发动反共反人民的内战。

二、现代史上中美两国关系1.1949年~1972年的全面对抗阶段(1949年新中国成立,以美国为首的西方世界拒绝承认,并对新生的中华人民共和国实行军事包围,外交孤立,经济封锁,致使中美关系走向全面对抗)。

2.1972年中美关系走向和解、建交和正常化(1972年尼克松总统访问中国,中美签订上海公报,结束了20多年的对抗,两国关系开始走向正常化。

1978年美国同意在台湾问题上的“断交、撤军、废约”三原则,中美发表建交联合公报。

1979年中美建立起正式外交关系)。

3.发展到今天的合作与斗争相交织(中美正式建交后,双方在广泛的领域开始了合作关系,对中美经济、文化的发展起了积极作用。

但美国始终未放弃霸权政策,在中美关系上围绕着台湾问题、人权问题等百般刁难中国,致使中美关系的发展呈现出一波三折的特点。

社会主义三大改造的认识

社会主义三大改造是中国建国初期的一项重大战略,包括农业、手工业和资本主义工商业的改造。

其目的是落实社会主义制度,推进国家现代化。

本文将从三个方面来阐述社会主义三大改造的认识。

一、农业改造

农业改造是指在中国农村推行土地改革和合作化运动的过程。

土地改革是指在适当补偿地主的情况下,对土地实行平分化,并将土地分给贫苦农民。

而合作化运动则是鼓励农民在集体的组织下,利用合作社的力量生产,从而增加生产力和农民收入。

农业改造的目的是使农民获得农村土地的平等使用权,提高农民生产水平和生活水平,以推动农业现代化。

二、手工业改造

手工业改造是指在中国手工业转为现代工业的过程中所进行的改革。

其主要任务是通过技术扶植和机械化等方式,提高手工业的生产水平和生产效率。

同时,也要对手工业中的剥削和不合理竞争现象进行改革。

通过手工业改造,可以增加生产力和提高工人的收入水平,推进社会主义现代化建设。

三、资本主义工商业改造

资本主义工商业改造是指在中国推进国营企业的过程中所进行的改革。

其主要任务是将私营企业改造为国营企业,并通过管制、公有化、计划经济等方式推进国营企业的发展。

资本主义工商业改造的目的是从根本上解决资本主义经济存在的问题,并为建立社会主义经济体系打下坚实基础。

总之,社会主义三大改造是推进中国现代化建设的重大措施,其目的是保障广大劳动人民的利益,提高国家的生产力和经济实力,以推动社会主义的全面发展。

同时,在实施改革过程中,需要维护好生产力和保障生产关系的平稳过渡,从而确保改革的顺利进行。