嗜酸性肉芽肿影像学表现

- 格式:docx

- 大小:14.37 KB

- 文档页数:1

眶内炎性假瘤影像学简介眶内炎性假瘤是一种少见的眶内肿瘤,通常由非特异性炎症引起,可以发生在眶内的任何结构中。

其影像学特点对于临床诊断和治疗计划起着关键作用。

本文将介绍眶内炎性假瘤的影像学表现,以便医生和患者更好地了解和处理这一疾病。

影像学表现眶内炎性假瘤常常具有多种影像学表现,取决于病变的部位和程度。

以下是常见的影像学表现:1. CT 表现:炎性肿块:眶内炎性假瘤通常表现为软组织肿块,边界清晰且密度均匀,可累及眼球、眼眶脂肪、眶壁等结构。

骨质破坏:在严重病例中,眼眶骨质可能受到侵蚀或破坏,导致眼眶形态的改变。

炎性浸润:眼眶炎性假瘤也可能表现为眶内的炎性浸润,可引起眶内脂肪密度增加、眼球推移等。

2. MRI 表现:T1 及 T2 加权成像:眼眶炎性假瘤在 T1 各加权图像上通常表现为低信号,而在 T2 各加权图像上表现为高信号, MRI 对于确诊和病变定位非常有帮助。

强化特征:眼眶炎性假瘤在增强序列中通常显示明显的强化,这与其高血供和炎性浸润有关。

鉴别诊断眶内炎性假瘤的影像学表现与其他眶内肿瘤相似,需要与其他疾病进行鉴别诊断。

以下是常见的鉴别诊断:1. 公共病:眼眶炎性假瘤在影像学上可能与眼眶骨炎相似,但前者往往表现为多发炎性肿块,而后者常表现为骨质吸收。

2. 实体肿瘤:眼眶炎性假瘤需要与真正的肿瘤鉴别,如眼眶肿瘤、眼眶淋巴瘤等。

3. 嗜酸性肉芽肿:嗜酸性肉芽肿是眼眶炎性假瘤的一种特殊类型,其影像学表现与一般炎性假瘤相似,但在临床上需要注意进行鉴别。

眶内炎性假瘤的影像学表现多样,常常需要与其他病变进行鉴别。

CT 和 MRI 是评估病变的主要方法,可以提供丰富的信息帮助临床医生做出正确的诊断。

准确的影像学诊断对于制定治疗计划和预后评估非常重要,医生需要熟悉该疾病的影像学特点,并与临床情况相结合,进行综合分析。

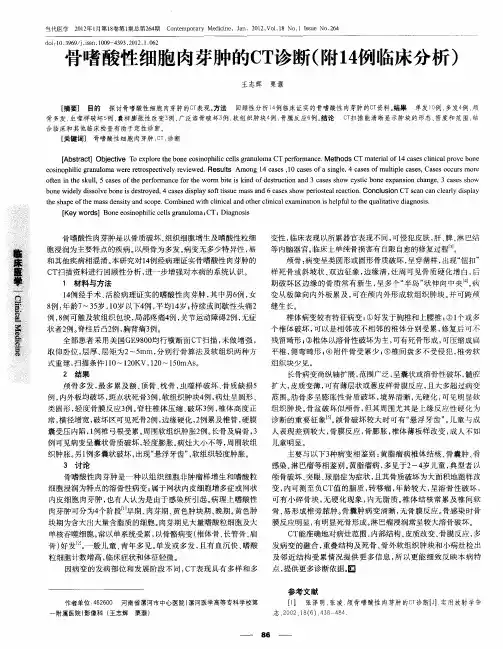

儿童长骨嗜酸性肉芽肿的影像表现和鉴别诊断周应平;李曼;侯福平【摘要】目的分析儿童长骨嗜酸性肉芽肿的影像表现和鉴别诊断.方法回顾分析病理证实的21 例儿童长骨嗜酸性肉芽肿的临床和X 线、CT、MRI 影像表现.结果21 例中,20 例单发,1 例多发.其中股骨12 例,胫骨3 例,肱骨5 例,趾骨1 例.主要影像学表现为髓内征象、骨质破坏、骨膜反应或骨化、软组织肿胀和肿块.结论长骨嗜酸性肉芽肿影像表现具有的一定特征性,密切结合临床和病理能够提高诊断和鉴别诊断水平.【期刊名称】《中国医药科学》【年(卷),期】2012(002)017【总页数】3页(P109-111)【关键词】儿童;长骨;嗜酸性肉芽肿;X线;CT;MRI【作者】周应平;李曼;侯福平【作者单位】云南省昭通市第一人民医院放射科,云南昭通,657000;云南省昭通市第一人民医院放射科,云南昭通,657000;云南省昭通市第一人民医院放射科,云南昭通,657000【正文语种】中文【中图分类】R445骨嗜酸性肉芽肿(Eosinophilic granuloma, ECG)一般是指局限于骨的组织细胞增殖症,属于组织细胞增多症-X的一种类型。

本病少见,好发于青年和儿童,男性多于女性,可发生于全身骨骼,随发病部位的不同其影像表现的差异性较大,长骨易发于干骺端和骨干,骨骺罕见。

影像和临床表现具有多样性和易变形性,极易误诊为尤文肉瘤、骨髓炎、非骨化性纤维瘤等。

通过总结分析21例病理证实的儿童长骨嗜酸性肉芽肿,对照相关骨病的影像学表现,以提高该病的诊断和鉴别诊断。

1 资料与方法1.1 一般资料本组21例中,男16例,女5例,年龄 7个月~14岁,平均(7.5±4.7)岁。

临床以疼痛不适、活动障碍、患部肿胀、低热纳差等就诊。

穿刺或手术病理证实20例,随访观察证实1例。

累及部位,股骨12例,胫骨3例,肱骨5例,趾骨1例。

1.2 影像检查方法21例ECG均做X线检查,12例行CT检查并有8例行增强扫描,7例行MRI检查同时5例行增强检查。

嗜酸性肉芽肿诊断标准嗜酸性肉芽肿(eosinophilic granuloma)是一种少见的炎症性病变,主要由组织细胞增生和嗜酸性粒细胞浸润所致。

其临床表现多样,包括局部疼痛、肿块、骨质破坏等症状,因此对嗜酸性肉芽肿的准确诊断至关重要。

本文将详细介绍嗜酸性肉芽肿的诊断标准,帮助临床医生更好地识别和治疗该疾病。

一、临床表现。

嗜酸性肉芽肿的临床表现多种多样,常见的症状包括局部疼痛、肿块、受累部位功能障碍等。

疼痛多为持续性、进行性加重,肿块可触及硬实,局部皮肤可能出现红肿、温热等炎症表现。

受累部位的功能障碍取决于病变的位置和大小,可能包括活动受限、骨折等。

二、影像学检查。

1. X线检查,嗜酸性肉芽肿在X线上表现为局部骨质破坏、囊状病变、软组织肿块等特征。

但X线检查往往不能提供足够的诊断信息,需结合其他影像学检查进行综合分析。

2. CT检查,CT能清晰显示病变的范围、密度、骨质破坏情况等,有助于明确诊断。

3. MRI检查,MRI对软组织肿块的显示更为清晰,能够帮助判断病变的范围、侵犯周围结构的程度等。

三、组织病理学检查。

组织病理学检查是诊断嗜酸性肉芽肿的金标准。

手术切除或穿刺活检获取病变组织,镜下可见大量嗜酸性粒细胞浸润,伴有多形核细胞和巨噬细胞的炎症反应。

免疫组化染色可显示CD1a、S-100等阳性表达,有助于确诊。

四、实验室检查。

血常规检查可显示外周血嗜酸性粒细胞增多,但对诊断嗜酸性肉芽肿的特异性不高。

血清中的炎症因子如C-反应蛋白、红细胞沉降率等指标可能升高,但也缺乏特异性。

因此,实验室检查在诊断嗜酸性肉芽肿时并不是主要依据。

五、骨髓穿刺。

对于疑似全身性嗜酸性肉芽肿的患者,可行骨髓穿刺检查,以排除全身性病变的可能性。

六、临床诊断标准。

根据上述临床表现、影像学检查、组织病理学检查等多方面信息,结合患者的临床病史和实验室检查结果,可进行综合分析,最终确定嗜酸性肉芽肿的诊断。

值得注意的是,嗜酸性肉芽肿需与骨肉瘤、骨髓炎、转移瘤等鉴别,以免延误诊断和治疗。

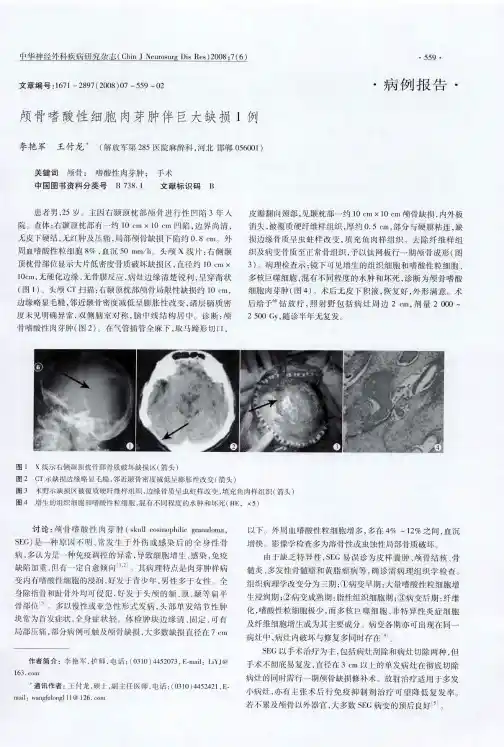

颅骨嗜酸性肉芽肿影像学诊断黎昕; 李丽红; 黄柏锋【期刊名称】《《中国CT和MRI杂志》》【年(卷),期】2011(009)005【总页数】4页(P69-72)【关键词】颅骨; 嗜酸性肉芽肿; X线; 体层摄影术;X线计算机; 磁共振成像【作者】黎昕; 李丽红; 黄柏锋【作者单位】广东省惠州市中心人民医院放射科(广东惠州 516008)【正文语种】中文【中图分类】R814.42; R73骨嗜酸性肉芽肿为朗格汉斯细胞组织增生症X(Langerhans-cell histiocytosis X)三大类型中的一种,它是一种具有不同临床经过的良性肿瘤样病变[1],临床上比较少见,可发生于全身诸骨,其中颅骨最为常见。

本文回顾性分析我院2006.1.1-2010.1.1经手术病理证实的16例资料完整的颅骨嗜酸性肉芽肿的影像学表现进行总结,以提高对本病的认识。

1.1 临床资料搜集我院2006.1.1-2010.1.1资料完整、经手术病例证实为颅骨嗜酸性肉芽肿的病例共16例,其中男性11例,女性5例;年龄6-49岁(平均年龄21岁)。

症状与体征主要包括:局部疼痛或压痛9例,局部软组织肿块或肿胀14例,病程2月-2年;实验室检查嗜酸性粒细胞增高14例,血沉增高12例。

全部患者均行X线摄片及MRI检查、8例行CT检查。

1.2 仪器与检查方法使用双板DR照片机(PHILPS,荷兰):常规正侧位加切线位。

使用4排螺旋CT扫描机(SIEMNS SMATOM Vocume Zoom,德国)或8排螺旋CT(GE Lightspeed,美国)行平扫和增强检查,扫描参数:层厚5mm,层距5mm,FOV25cm,电压120kV、电流280mA;经手背静脉用高压注射器注射非离子型对比剂(优维显,广州先灵药业有限公司)80-100ml,流速3ml/s。

采用1.5T双梯度MR系统(PHILIPS,荷兰)行MRI平扫及增强检查,常规使用SE序列行T1WI、T2WI、T2脂肪抑制及增强轴位、矢状位及冠状位扫描;扫描层厚3mm,层距3mm;经手背静脉快速手推MR专用对比剂Gd-DTPA(欧乃影,广州先灵药业有限公司),注射量0.2ml/kg。

儿童颅骨嗜酸性肉芽肿的影像学表现及分型探讨冯德勇;刘丹琳;秦勇;翟轩【摘要】目的:探讨儿童颅骨嗜酸性肉芽肿影像学分型及其临床意义。

方法回顾性分析经病理证实的32例儿童颅骨嗜酸性肉芽肿( SEG)临床及影像学资料。

根据肉芽肿大小、形态、颅骨破坏程度,将SEG分为肿块不明显型、肿块外凸型、肿块双凸型和肿块多发型。

分析各型影像学特征,结合临床表现、治疗及预后等情况,探讨SEG影像学分型的临床意义。

结果肿块不明显型3例(9.4%),表现为局灶性不全性骨质破坏,肉芽肿块形成不明显,行肉芽肿切除术,随访3例均无复发;肿块外凸型21例(65.6%),表现穿凿性骨质破坏以及明显外凸形肉芽肿块,采取肉芽肿切除并颅骨修补术,随访15例均无复发;肿块双凸型5例(15.6%):表现为穿凿性骨质破坏以及“双凸状”肿块,可累及硬脑膜并压迫脑实质,治疗以手术切除、颅骨修补及硬脑膜修补为主,随访3例均无复发;肿块多发型3例(9.4%),表现为多发程度不等的颅骨破坏和大小不等肉芽肿形成,治疗以手术加化疗为主,随访2例均有复发。

结论儿童SEG影像学分型对SEG临床治疗方案的制定、预后判断等具有一定的指导意义。

%Objective To explore the imaging typing of skull eosinophilic granuloma( SEG) in children,and the clinical significanceof this typing system was determined. Methods The clinical and radiological data of 32 cases of SEG confirmed by pathology in the past six years were retrospectively reviewed. According to the imagingfindings,which included the size and shape of the granuloma,and the degree of skull destruction,SEGs were divided into fourtypes:typeⅠ( subtle granumoma) ,typeⅡ( exteriorly convexgranuloma) ,typeⅢ( biconvex granuloma) and typeⅣ(multiple granulomasand destructions). The imaging features of different types of SEG were analyzed,and the signif-icance of imaging typing was explored combining with the clinical manifestations,treatment programs and prognosis. Results Three cases (9. 4%) were included in typeⅠ,in which,the granuloma was not obvious and the skull destruction was confined in the diploe and outer plate. In type Ⅱ (21 cases,65. 6%),the imaging features included an obvious exteriorly convex mass and complete skull destruction of in-side and outside panels. Granuloma remove and destructed skull repair were performed in all cases,in which 15 were followed up and no re-currence was found. The imaging features of type Ⅲ (5 cases,15. 6%) were biconvex mass which broke through the inner plate and op-pressed the dura and cerebral parenchyma. Therapy program included not only surgical excision of the lesion but also repair of skull and dura. Three cases were followed up and no recurrence was found. Type Ⅳ (3 cases,9. 4%) showed multiple skull destructions and granulomas of various sizes. Chemotherapy and surgery treatment,poor prognosis and ease recurrence were characterized by this type. Conclusion we put forward a imaging typing method for SEGs. This typing system is helpful in guiding clinical protocols and prognosis of SEGs in children.【期刊名称】《局解手术学杂志》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】4页(P14-17)【关键词】嗜酸性肉芽肿;颅骨;儿童;影像学【作者】冯德勇;刘丹琳;秦勇;翟轩【作者单位】重庆市南川区人民医院放射科,重庆408400;重庆市沙坪坝区中医院放射科,重庆400000;重庆医科大学附属儿童医院放射科,重庆400012;重庆医科大学附属儿童医院脑外科,重庆400012【正文语种】中文【中图分类】R816颅骨嗜酸性肉芽肿(skull eosinophilic granuloma,SEG)是朗格汉斯细胞组织细胞增生症(langerhans cell histiocytosis,LCH)发生于颅骨的一种溶骨性病变,以儿童及青少年多见[1-3]。

骨嗜酸性肉芽肿的MRI、X线表现及病理分析李鹤; 宋继安; 薛鹏; 陈勇; 周杰【期刊名称】《《中国CT和MRI杂志》》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】4页(P77-80)【关键词】嗜酸性肉芽肿; X线摄影; 磁共振成像【作者】李鹤; 宋继安; 薛鹏; 陈勇; 周杰【作者单位】河南省郑州市人民医院放射科河南郑州 450003【正文语种】中文【中图分类】R781.34+4骨嗜酸性肉芽肿(eosinophilic granuloma,EG)是一种属于网状内皮细胞增生症的肿瘤样病变,约占Langerhans细胞组织细胞增生症(LCH)的60%,约占骨瘤样病变的1%[1]。

现回顾性分析病理证实的13例骨嗜酸性肉芽肿的MRI、X线表现,并结合文献,以提高对本病的影像学认识。

回顾性分析了我院自2007年3月至2014年4月经病理证实的13例骨嗜酸性肉芽肿患者的临床、病理及MRI、X线表现。

男8例,女5例,年龄2~34岁,平均13.84岁。

病程为16天~5年不等。

主要临床表现:局部轻度疼痛、压痛、软组织轻度肿胀或肿块、患肢运动功能障碍及脊柱后突等。

患者一般状态良好,无发热。

实验室检查:血沉加快8例,白细胞轻度增高6例,嗜酸性粒细胞增高9例。

13例患者中行M RI平扫13例及增强11例,行X线检查8例。

13例患者,1例多发病灶,共14处病灶。

2.1颅骨4例,均为单发病灶。

病变分别累及顶、枕及颞骨,其中颞骨2例,顶、枕骨各1例。

MRI上4例病灶均表现为局限性穿透性溶骨性骨质破坏,局部形成形态不规则的软组织结节影,临近可见骨质水肿(图1-2)。

3例呈稍长T1、T2信号,其中1例内见稍短T1、T2信号,另一例呈等T1稍长T2信号,内见长T1、T2信;3例侵犯皮下软组织及脂肪间隙,临近软组织梭形增厚;3例增强后,2例呈轻度不均匀强化伴1例临近硬脑膜增厚强化,1例明显不均匀强化(图3)。

2.2脊椎1例。

嗜酸性肉芽肿

嗜酸性肉芽肿(Eosinophilic Granuloma,EG)为朗格汉斯细胞组织增生症X (Langerhans-cell histiocytosis X)三大类型中的一种,是一种非肿瘤性质却具有某些肿瘤征象的骨瘤样病变,又名Langerhans 细胞肉芽肿。

EG 以骨质破坏、组织细胞增生和嗜酸性粒细胞浸润为主要特点。

本病多发生于儿童及青少年, 好发于颅骨、脊柱、长骨和骨盆等,其中尤以颅骨最常发生(额骨最多见,其次为顶骨和枕骨),单发多见。

病理及临床特点:

骨嗜酸性肉芽肿病因尚不太清楚,目前多数人认为是一种免疫调节性疾病,疾病的严重程度与免疫系统的未成熟有关,随着年龄增长、免疫系统逐渐成熟,病情可有所减轻, 嗜酸性肉芽肿从髓腔生长,压迫和破坏骨皮质,并可侵入软组织形成局部质软肿块。

EG 的发展演变可分为4 期:①早期:病变局限在板障内,板障破坏、吸收,形成小囊状透亮区,边缘清晰。

②进展期:病变增大,全颅板破坏,肉芽组织凸出,形成软组织肿块。

③痊愈期:肉芽组织吸收,留下边缘清晰或光整的颅骨缺损。

④修复期:颅骨破坏边缘出现轻度硬化,由清晰到模糊,先内板后外板,由四周向中心骨化,病灶逐渐缩小。

一般内板修复闭合后,外板病灶仍存在或刚开始修复,形成蝶状外观,其后板障逐渐恢复正常。

颅骨嗜酸性肉芽肿临床表现无特异性,主要为病变处疼痛,局部肿胀,部分病例可无任何症状,常为体检发现。

影像表现:颅骨嗜酸性肉芽肿基本病变以骨质破坏、组织细胞增生和嗜酸粒细胞浸润为主,早期或活动性肉芽肿表现为骨内溶骨性破坏,可有软组织肿块形成,在病变修复时周边可有不同硬化,不同病程的组织学表现可有不同,其影像学表现变化较大。

CT表现为颅骨局限性骨质破坏,穿破颅内外板,病灶周围骨质在早期多正常,随后出现硬化征象,病变不同时期周边硬化的范围不同,越到后期病变周围硬化越广泛,当颅内、外板破坏不完全时,破坏区留有高密度死骨,,呈典型“钮扣征”,其病理改变为网状细胞和组织细胞组成的肉芽组织取代正常骨组织。

病灶周围常伴有软组织肿块,边界清晰,对周围骨质及组织结构仅表现为推压移位而无侵蚀,虽然邻近骨皮质出现破坏征象,但边界清晰,无膨胀性改变,并常伴骨质增生、硬化。

颅骨嗜酸性肉芽肿出现良性肿块征与其增生浸润的生长方式有关,大量Langerhans细胞增生成团块状,排列结构紧密,并伴多量嗜酸性粒细胞等炎症细胞浸润。

MRI检查表现,病灶大体T1WI呈低、等信号,T2WI及脂肪抑制序列呈高信号,信号可均匀或不均匀,注射Gd-DTPA 后显著性强化。

鉴别诊断:

(1)骨髓瘤:年龄40岁以上的患者多见,影像表现为颅骨弥漫性分布、边缘清楚的溶骨性破坏区,无骨膜反应,常见软组织肿块;实验室检查于尿检可见特征性的本-周氏蛋白,骨髓涂片可见骨髓瘤细胞;

(2)血管瘤:中老年患者居多,CT检查可见颅骨板障膨胀,内外板破坏,边缘轻度硬化,有时见自中心向四周放射状排列的骨间隔,显微镜下见大量增生的毛细血管、扩张的血窦和残留的骨小梁;

(3)转移瘤:以中老年人多见,有原发灶,影像表现为颅骨多发或单发的骨质破坏,边界不清,病灶内无残留小骨片,可利用增强MRI 来辅助鉴别。