原子核的放射性和稳定性

- 格式:ppt

- 大小:373.50 KB

- 文档页数:19

原子核的稳定性与放射性原子核是构成原子的重要组成部分,它的稳定性与放射性是核物理领域中常被讨论的重要课题。

本文将从原子核的组成结构、核稳定性的条件、放射性的类型和应用等方面进行论述。

一、原子核的组成结构原子核由质子和中子组成,其中质子带正电,中子没有电荷。

质子和中子统称为核子。

一个原子核中质子和中子的数量称为质子数(Z)和中子数(N)。

质子数加上中子数等于原子核的质量数(A),即A=Z+N。

根据元素周期表,我们可以得到每种元素的原子核的质子数。

二、核稳定性的条件原子核的稳定性取决于质子数与中子数的比例。

当质子数与中子数接近时,原子核相对稳定。

然而,质子间的静电斥力会导致原子核变得不稳定。

为了抵消这种静电斥力,需要中子的存在。

因此,质子数和中子数相对均衡时,原子核更加稳定。

三、放射性的类型放射性是指原子核自发地放出粒子或电磁波辐射的现象。

根据放射性的性质和放射粒子的种类,可以分为α衰变、β衰变和γ射线。

1. α衰变:α衰变是一种放射性衰变形式,原子核会放出一个α粒子。

α粒子由两个质子和两个中子组成,与氦离子具有相同的结构。

α衰变可以减小原子核的质子数和中子数,使原子核变得更加稳定。

2. β衰变:β衰变是一种放射性衰变形式,原子核会放出一个β粒子。

β粒子可以是电子或正电子。

在β衰变过程中,质子数会增加或减少一个单位,而中子数则相应减少或增加一个单位,以达到更稳定的状态。

3. γ射线:γ射线是一种高能量的电磁波,是放射性核衰变的伴随现象。

γ射线没有质量和电荷,仅具有能量。

γ射线的发射会减小原子核的能量,并使其更趋于稳定。

四、放射性的应用放射性具有广泛的应用价值。

以下是几个常见的应用领域:1. 医学:放射性同位素在医学诊断和治疗中起着重要的作用。

例如,放射性同位素碘-131用于甲状腺疾病的治疗,放射性标记物质用于显像和追踪疾病。

2. 工业:放射性同位素在工业领域广泛应用。

例如,放射性同位素用于测量材料的密度、厚度和质量,以及用于工业无损检测等。

原子核的稳定性和放射性衰变原子核是物质的基本组成单位,由质子和中子组成。

在自然界中,有些原子核非常稳定,能够长时间存在而不发生变化,而有些原子核则不稳定,会发生放射性衰变过程。

原子核的稳定性和放射性衰变是深入研究原子核物理的重要内容。

一、原子核的稳定性原子核的稳定性主要取决于两个因素:质子和中子的相互作用和能量状态。

1. 质子和中子的相互作用质子和中子之间通过强相互作用力相互吸引,使得原子核能够维持形状。

质子与质子之间的库伦斥力会试图将原子核推开,但通过强相互作用力的吸引,使得原子核保持相对稳定。

当质子数量增加时,库伦斥力增强,而强相互作用力的吸引相对减弱,因此原子核变得不稳定。

2. 能量状态原子核中的质子和中子的能量状态对其稳定性也有影响。

根据泡利不相容原理,质子和中子需要占据不同的能级。

当原子核中的质子和中子数量达到某个特定值时,会出现一个稳定的结构。

这就是所谓的“魔数”,如氦核(4He)和铅核(208Pb)都是魔数核。

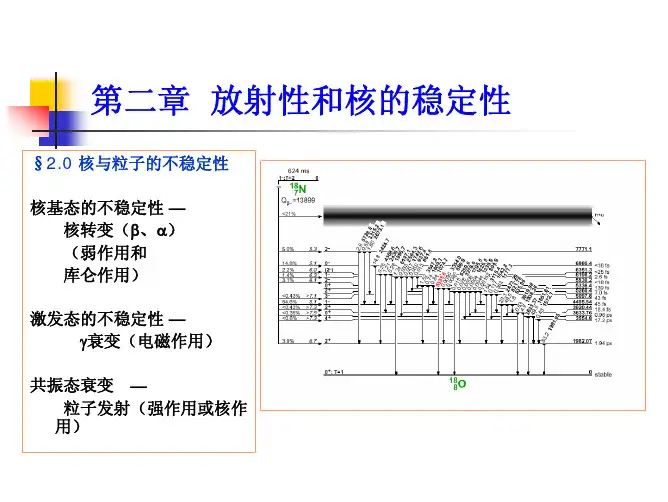

二、放射性衰变放射性衰变是指不稳定原子核自发地转变成稳定或者更低能级的核的过程。

放射性衰变会伴随着放射性射线的发射,包括α衰变、β衰变和γ衰变。

1. α衰变α衰变是指原子核放出一个α粒子的过程,其中α粒子由两个质子和两个中子组成。

α衰变会导致原子核质量数减少4,原子序数减少2。

这种衰变形式常见于质子数较大的原子核,如铀核(238U)衰变为钍核(234Th)。

2. β衰变β衰变分为β-衰变和β+衰变两种形式。

β-衰变是指原子核一个中子转变为质子,同时放出一个电子(β粒子)和一个反电子中微子。

β+衰变则是指一个质子转变为中子,同时放出一个正电子(正β粒子)和一个电子中微子。

这种衰变形式常见于原子核中质子和中子的不平衡,如碳核(14C)衰变为氮核(14N)。

3. γ衰变γ衰变是指原子核处于激发状态时通过放出高能γ射线回到基态,释放出能量的过程。

γ衰变不改变原子核的质量数和原子序数,只影响能量状态。

物理原子核知识点总结原子核是构成原子的重要组成部分,它包含了质子和中子。

在物理学中,原子核是一个重要的研究领域,涉及到许多重要的知识点。

本文将对物理原子核知识点进行总结,以帮助读者更好地理解这一领域。

1. 原子核的结构原子核是由质子和中子组成的,其中质子带正电荷,中子不带电荷。

原子核的大小通常用核半径来表示,它的大小约为10^-15米。

原子核的质量通常用原子质量单位(amu)来表示,其中1 amu等于质子或中子的质量。

2. 原子核的稳定性原子核的稳定性取决于质子和中子的数量。

如果原子核中的质子和中子数量相等,那么它就是稳定的。

如果质子和中子数量不相等,那么原子核就会变得不稳定,这种不稳定性被称为放射性。

3. 放射性放射性是指原子核不稳定而发生自发性衰变的现象。

放射性可以分为三种类型:α衰变、β衰变和γ衰变。

α衰变是指原子核放出一个α粒子,它由两个质子和两个中子组成。

β衰变是指原子核放出一个β粒子,它可以是一个电子或一个正电子。

γ衰变是指原子核放出一个γ射线,它是一种高能电磁波。

4. 核反应核反应是指原子核之间的相互作用。

核反应可以分为两种类型:裂变和聚变。

裂变是指将一个重原子核分裂成两个轻原子核的过程。

聚变是指将两个轻原子核合并成一个重原子核的过程。

核反应是一种非常强大的能量来源,它被广泛应用于核能产生和核武器制造等领域。

5. 核能产生核能产生是指利用核反应产生能量的过程。

核能产生可以分为两种类型:核裂变和核聚变。

核裂变是指利用裂变反应产生能量的过程,它被广泛应用于核电站和核武器制造等领域。

核聚变是指利用聚变反应产生能量的过程,它是一种非常强大的能源来源,但目前还没有找到有效的方法来实现核聚变。

6. 核辐射核辐射是指放射性物质放出的粒子或电磁波。

核辐射可以分为三种类型:α射线、β射线和γ射线。

α射线是一种带正电荷的粒子,它的穿透能力很弱,只能穿透几厘米的空气或一些薄材料。

β射线是一种带负电荷的粒子,它的穿透能力比α射线强,可以穿透几米的空气或一些厚材料。

化学中的原子核化学原子核化学是研究原子核结构和反应的分支科学。

其研究内容包括原子核的组成、性质、结构及与其它粒子的相互作用等方面。

原子核是构成原子的核心,也是化学、物理、天文学等众多学科的研究对象。

本文将从原子核的基本结构、原子核的稳定性、放射性及其应用等方面进行探讨。

一、原子核的基本结构原子核由质子和中子组成。

质子带正电荷,中子带中性,两者的重量基本相同。

质子和中子的共同组合形成原子核,两者间的粘结力是强相互作用力。

原子核的直径通常为10E-15米左右,即千万分之一微米,其尺寸远比原子的大小小得多。

原子核的质量数A等于其中质子和中子的总数。

核电荷数Z等于其中质子的总数。

原子核的元素符号写作A Z E。

二、原子核的稳定性原子核的稳定性与质子和中子的比例有关。

在质子的数量相同的情况下,当中子的数量逐渐增加时,原子核的稳定性逐渐增强。

在质子和中子数量相差不过大的情况下,稳定原子核的比例相对较低。

通常来说,原子核在达到某种平衡状态时,具有较高的稳定性。

原子核的稳定性一般是通过比较核子间静电斥力和核子间强相互作用斥力大小来确定的。

静电斥力是两个带电粒子之间的相互作用力,它越小,原子核的稳定性越高。

而强相互作用力则是质子和质子,中子和中子之间的相互作用力,它越大,原子核的稳定性越高。

三、放射性放射性是指某种元素的原子核不稳定,在经过一段时间之后会自发地放出射线,这种现象被称为放射性衰变。

放射性还会产生核子碎裂,是一种高度能量释放的过程。

放射性具有很强的穿透力,一般可以穿透一定厚度的厚金属。

射线包括α、β、γ三种类型。

α粒子是由两个质子和两个中子构成的成对带正电的粒子,具有比较强的电离作用。

β粒子是带负电的电子,其能量比α粒子稍大,对物质的穿透力也较强。

γ射线是电磁辐射波,是放射性核子在释放能量时释放出的电磁波,其能量最高、穿透力最强。

四、应用由于放射性的穿透力强,因此研究放射性是实现人类治疗疾病和检测环境的重要方法。

原子核的稳定和放射性原子核是构成原子的核心部分,它由质子和中子组成。

在自然界中,有些原子核非常稳定,而另一些则具有放射性。

原子核的稳定性和放射性是由其中质子和中子的相互作用决定的。

一、原子核的稳定性原子核的稳定性取决于核中质子和中子的比例。

一般来说,原子核中如果质子和中子的数量相近,核就会相对稳定。

这是因为质子和中子通过强相互作用来维持核的稳定。

此外,质子和中子也受到库伦力的作用,这是一种相互之间的排斥力。

质子带有正电荷,因此它们在核内会相互排斥。

中子虽然没有电荷,但它们也与质子通过强相互作用相互吸引。

质子和中子之间的这种平衡是维持原子核稳定性的关键因素之一。

二、放射性现象放射性是指原子核发生不稳定变化时放出的辐射。

这种放射可以是α粒子的放射、β粒子的放射以及伽马射线的放射。

1. α粒子的放射α粒子是由两个质子和两个中子组成的核子团。

当原子核中的质子和中子数量不平衡时,为了恢复平衡,原子核会放射出α粒子。

这个过程被称为α衰变。

α衰变是一种放射性衰变,它减少了原子核中的质子和中子数量,使得新核更加稳定。

α粒子能量较大,因此在空气中移动很短的距离,无法通过皮肤进入人体。

2. β粒子的放射β粒子分为β+粒子和β-粒子。

其中,β-粒子是一个负电子,它实际上是核中的一个中子变成了质子,并放射出来。

而β+粒子则是一个正电子,它是一个原子核中的质子变成了中子,放射出来。

β衰变是一种放射性衰变过程,它改变了原子核中的质子和中子数量,使得新核更加稳定。

β粒子能穿透空气一段距离,并可通过皮肤进入人体。

3. 伽马射线的放射伽马射线是一种电磁波,它是由原子核中能级跃迁放出的高能光子。

伽马射线能量很高,具有很强的穿透力,可以通过皮肤、衣物和其他物质。

因此,伽马射线对人体的辐射危害很大。

三、放射性的应用和危害放射性的应用广泛存在于生活和科学领域。

例如,医学上使用放射性同位素进行放射性药物治疗和诊断,并在工业上利用放射性同位素进行辐射处理和材料检测。

原子物理期末总结一、引言原子物理是研究原子和原子核的性质、结构和相互作用的一个重要学科,它对人类认识物质的微观世界起到了至关重要的作用。

在原子物理课程的学习过程中,我深入理解了原子的结构、原子核和放射性等基本概念,并通过实验探究的方式加深了对这些知识的理解和应用。

在本次期末总结中,我将对所学知识进行回顾和总结,以期进一步加深对原子物理的了解和理解。

二、原子的结构1. 原子的性质及组成在原子物理中,原子的性质是指原子的质量、电荷和能级等。

原子的质量主要由原子核的质量决定,而电子的质量相对较小,可忽略不计。

原子核由质子和中子组成,质子带正电,中子不带电。

原子整体电荷为中性。

2. 原子的结构模型原子的结构模型经历了历史上的演变,从传统的平面轨道模型到量子力学模型。

著名的量子力学模型包括玻尔模型和薛定谔方程模型。

其中,玻尔模型将电子描述为沿特定轨道运动的粒子,而薛定谔方程模型则更为准确地描述了电子在原子中的运动和能级分布。

三、原子核和放射性1. 原子核的结构原子核是原子的重要组成部分,它由质子和中子组成。

质子带正电,中子不带电,因此原子核带有正电。

原子核的直径相对较小,而它的质量相对较大。

不同元素的原子核由不同数量的质子和中子组成。

2. 原子核的稳定与放射性原子核的稳定性与中子和质子的比例有关。

当中子与质子的比例适当时,原子核相对稳定。

然而,当中子过多或过少时,原子核就变得不稳定,容易发生放射性衰变。

放射性衰变有α衰变、β衰变和γ衰变三种形式。

四、原子物理实验原子物理实验为我们观测、研究和验证原子物理理论提供了重要的方法和手段。

在本学期的原子物理实验中,我参与了数次实验,并从中收获了很多。

1. 针尖放电实验这个实验模拟了尖端放电现象,通过极点放电的实验可观察到阳极周围的放电现象,并观察到形成等离子体的过程。

通过改变放电电压、电流和电极形状等条件,我们可以了解尖端放电的特性。

2. 雷达测距实验雷达测距实验是通过观测雷达信号的往返时间来确定目标距离的。

核稳定性和放射性衰变核稳定性和放射性衰变是原子核物理学中的重要概念,它们对我们理解原子核的结构和性质起着关键作用。

本文将以一种结构化的方式来探讨核稳定性和放射性衰变的基本原理和应用。

一、核稳定性核稳定性是指一个原子核在给定条件下是否会保持相对长时间的稳定状态。

核稳定性的主要因素有两个:质子和中子的比例以及核力。

1. 质子和中子比例原子核是由质子和中子组成的,其中质子带正电荷,中子不带电。

核稳定性的关键在于质子和中子的比例。

质子间的相互斥力使得原子核的质子数增加时会增大核的不稳定性。

为了保持核的稳定性,需要一定数量的中子来中和质子之间的斥力。

不同元素的原子核中,质子和中子比例有所不同,但通常中子数要稍多于质子数。

这种中子过剩的情况有助于核的稳定性。

2. 核力核力是核稳定性的另一个重要因素。

核力是一种极强的相互作用力,它能够克服质子间的斥力,保持核的稳定性。

如果核中的质子和中子太多或太少,核力就无法有效地平衡相互斥力,从而导致核的不稳定。

核力的作用范围很短,只限于原子核内部,所以核力对于原子核的稳定性起着至关重要的作用。

二、放射性衰变放射性衰变是指原子核自发地以某种方式放出辐射而变得更加稳定的过程。

在放射性衰变中,原子核会释放出粒子或辐射能量,以达到更稳定的核组合。

放射性衰变包括三种主要类型:α衰变、β衰变和γ衰变。

1. α衰变α衰变是指原子核放出α粒子的过程。

α粒子由两个质子和两个中子组成,其符号为He。

在α衰变中,原子核的质子数减少2个,中子数减少2个,从而使得原子核变得更加稳定。

2. β衰变β衰变是指原子核中一个中子转变为质子或一个质子转变为中子的过程。

在β衰变中,原子核会放出β粒子,它可以是电子(符号为e-)或正电子(符号为e+)。

通过β衰变,质子数或中子数可以发生改变,从而实现核的稳定。

3. γ衰变γ衰变是指原子核释放出γ射线的过程。

γ射线是电磁波,它具有很高的能量和穿透力。

在放射性衰变中,γ衰变通常与α衰变或β衰变同时发生。

原子核的结构和性质如何影响放射性现象在我们生活的这个世界里,存在着许多神秘而又令人着迷的现象,放射性现象便是其中之一。

要深入理解放射性现象,就不得不探究原子核的结构和性质,因为它们是放射性现象产生的根源。

首先,让我们来了解一下原子核的结构。

原子核位于原子的中心,由质子和中子组成。

质子带正电荷,中子呈电中性。

质子数决定了元素的种类,而质子数与中子数的总和则被称为质量数。

原子核的大小非常小,只有原子半径的约十万分之一,但却集中了原子绝大部分的质量。

原子核的性质中,核力是一个关键因素。

核力是一种将质子和中子紧紧束缚在原子核内的强大作用力,它使得原子核能够保持稳定。

然而,这种核力的作用范围是有限的,并且在距离稍大时会迅速减弱。

那么,原子核的结构和性质究竟是如何影响放射性现象的呢?这要从原子核的稳定性说起。

一般来说,当原子核内的质子数和中子数比例合适时,原子核相对稳定,不容易发生放射性衰变。

但当这个比例失衡时,原子核就可能变得不稳定,从而产生放射性。

以质子数较多的重核为例,由于质子之间的静电排斥力较大,而核力的作用有限,当质子数过多时,原子核就很难保持稳定。

为了达到更稳定的状态,重核就可能会发生α衰变,即放出由两个质子和两个中子组成的α粒子。

通过这种方式,原子核的质子数和中子数都减少,从而使原子核更加稳定。

除了α衰变,还有β衰变。

在β衰变中,原子核内的一个中子会转变为一个质子,同时放出一个电子和一个反中微子;或者一个质子转变为一个中子,同时放出一个正电子和一个中微子。

这种衰变的发生与原子核内质子数和中子数的平衡调整有关。

原子核的能量状态也会影响放射性现象。

原子核具有一定的能量,当处于较高的能量状态时,它可能会通过放出γ射线来降低能量,从而达到更稳定的状态。

γ射线是一种高能电磁波,具有很强的穿透力。

此外,原子核的质量亏损也与放射性现象密切相关。

根据爱因斯坦的质能方程 E=mc²,当原子核发生变化时,如果产生的新原子核的质量小于原来的原子核,那么这部分质量的亏损就会以能量的形式释放出来,这也是放射性现象的一个重要表现。

原子核的稳定与不稳定原子核是构成原子的重要组成部分,它的稳定性直接影响着原子的性质和行为。

在原子核中,质子和中子通过强相互作用力相互结合,形成了稳定的核结构。

然而,并非所有的原子核都是稳定的,有些原子核会发生衰变,变得不稳定。

本文将探讨原子核的稳定与不稳定的原因以及相关的应用。

一、原子核的稳定性原子核的稳定性取决于两个因素:核子的数量和核子的排布。

1. 核子的数量:原子核中的质子和中子的数量对于核的稳定性起着重要作用。

一般来说,稳定的原子核中,质子和中子的数量相对较为接近。

质子和中子的数量差异较大会导致核的不稳定。

例如,氢原子核只有一个质子,是非常稳定的;而铀原子核有92个质子和中子,相对不稳定。

2. 核子的排布:原子核中的质子和中子的排布也会影响核的稳定性。

当质子和中子的排布满足一定的规律时,核会更加稳定。

例如,在质子和中子的数量相等时,核更加稳定。

此外,核子的排布还受到核壳层结构的影响,类似于电子在原子壳层中的排布规律。

当核子的排布满足壳层结构时,核也会更加稳定。

二、原子核的不稳定性原子核的不稳定性主要表现为核衰变,即核子的数量发生变化,导致核的结构发生改变。

核衰变可以分为α衰变、β衰变和γ衰变。

1. α衰变:α衰变是指原子核放出一个α粒子,即两个质子和两个中子组成的粒子。

α衰变通常发生在质子数较大的原子核中,以减少质子数和中子数,使核更加稳定。

2. β衰变:β衰变是指原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,同时放出一个反中子。

β衰变通常发生在中子数较多的原子核中,以减少中子数,使核更加稳定。

3. γ衰变:γ衰变是指原子核放出γ射线,即高能光子。

γ衰变通常发生在核衰变后,以释放剩余的能量。

三、原子核的应用原子核的稳定性和不稳定性在许多领域都有重要的应用。

1. 放射性同位素:不稳定的原子核会发生核衰变,放出射线或粒子。

这些放射性同位素在医学、工业和科学研究中有广泛的应用。

例如,放射性同位素可以用于医学诊断和治疗,工业材料的检测和辐射测量等。

核能和核辐射原子核的稳定性和放射性核能和核辐射:原子核的稳定性和放射性核能是指从原子核中释放出来的能量,而核辐射则是指一种现象,在放射性元素中发生放射性衰变时,会释放出放射线和粒子。

原子核的稳定性和放射性是核能和核辐射的基础,本文将对这一主题进行探讨。

一、原子核的稳定性原子核由质子和中子组成,质子带有正电荷,中子则是中性粒子。

原子核的稳定性取决于质子和中子的比例以及质子和中子的排列方式。

如果质子和中子数量适当并合理排列,原子核将处于相对稳定的状态。

但如果此平衡被打破,原子核就会出现不稳定性,进而发生核衰变。

原子核的稳定性主要由两个因素决定:原子核的尺寸和核力的作用。

1. 原子核的尺寸原子核尺寸小于1×10^-15米,由于其微小的体积,原子核内的粒子间的排列非常密集。

质子和中子之间的成键能够维持原子核的稳定性。

如果核内的成键力不足以抵抗质子相互间的排斥力,核就会变得不稳定。

2. 核力的作用原子核内的质子之间存在着排斥力,相互之间靠近时会受到库伦力的排斥。

而核力是一种更强大的力,可以在非常短的距离内中和库伦力,使得质子和中子保持在核内。

核力的作用使得原子核可以保持相对稳定。

二、核衰变和放射性当原子核不稳定时,它会通过放射性衰变来追求更稳定的状态。

放射性衰变是指原子核自发地变为另一种原子核并释放放射线或粒子的过程。

这种放射现象就是核辐射。

核衰变可以分为三种类型:α衰变、β衰变和γ衰变。

1. α衰变α衰变是指原子核放出一个氦核,即两个质子和两个中子组成的粒子。

α粒子的质量数为4,电荷数为+2。

通过释放α粒子,母核的质量数减少4个单位,原子序数减少2个单位。

2. β衰变β衰变分为β-衰变和β+衰变两种形式。

β-衰变发生在中子过多的原子核中,其中一个中子会转变成质子、电子和反中微子。

质子数增加1个,中子数减少1个。

β+衰变发生在质子过多的原子核中,其中一个质子会转变成中子、正电子和中微子。

质子数减少1个,中子数增加1个。

核化学基本概念与核反应的应用核化学是一门研究原子核结构、核反应以及与核反应相关的物理和化学性质的学科。

本文将介绍核化学的基本概念,并探讨核反应在能源生产和医学诊断中的应用。

一、核化学基本概念1. 原子核结构原子核由质子和中子组成,质子带正电,中子无电荷,而电子则绕核运动。

原子核的质量数等于质子数与中子数之和。

原子核中质子和中子的比例决定了元素的同位素含量。

2. 原子核的稳定性与放射性原子核稳定的条件是质子和中子的数量相互平衡。

若原子核不稳定,则会发生放射性衰变,释放出放射性粒子。

放射性分为α衰变、β衰变和γ衰变等。

3. 核反应核反应是指原子核之间的相互作用,包括核聚变和核裂变。

核聚变是指两个轻核聚合成一个更重的核,核裂变是指一个重核分裂成两个较轻的核。

二、核反应的应用1. 核能源核能源是一种清洁、高效的能源形式。

核聚变是太阳和恒星产生能量的基本过程,而核裂变则是原子弹和核反应堆产生能量的基础。

核裂变反应可用于核电站发电,减少对化石燃料的依赖,减少温室气体的排放。

2. 放射性同位素的应用放射性同位素在医学上被广泛应用于诊断和治疗。

例如,放射性同位素碘-131可以用于治疗甲状腺疾病;放射性同位素钴-60可以用于肿瘤治疗;放射性同位素技术也常用于心血管系统的检测。

3. 核反应在科学研究领域的应用核反应技术在科学研究中起着重要的作用。

例如,核磁共振(NMR)技术利用核反应现象,研究分子结构和化学性质;放射性同位素示踪技术可用于追踪物质在环境和生物系统中的分布和转化。

4. 核反应的工业应用核反应还可应用于工业生产过程中。

例如,使用中子源进行放射性同位素的探测和测量,以检测材料的质量和含量;另外,核反应还可应用于辐照食品,杀灭有害微生物,延长食品的保质期。

总结:核化学是研究原子核结构、核反应以及与核反应相关的物理和化学性质的学科。

核反应在能源生产、医学诊断、科学研究和工业生产等方面都有广泛的应用。

随着技术的不断进步,核反应将发挥越来越重要的作用,为人类社会的发展做出更大贡献。

原子核物理理论原子核物理是研究原子核的性质、结构和相互作用的学科领域。

在过去的几十年里,原子核物理理论取得了重大的突破,为我们更好地理解微观世界的基本组成部分——原子核提供了深刻的洞察力。

本文将探讨原子核物理的基本理论,并总结一些关键的研究成果。

一、原子核的基本结构原子核由质子和中子组成。

质子带正电,中子则是电荷中性的。

质子和中子统称为核子。

根据核子的组成,原子核的质量数A等于质子数Z与中子数N的和:A = Z + N。

而原子核的电荷数等于质子数Z,即为原子的原子序数。

根据液滴模型,原子核可以看作是由粒子组成的液滴。

液滴的表面张力导致核子之间的引力作用,较大的质量数会使得原子核更加稳定。

二、原子核的稳定性原子核的稳定性是一个重要的研究方向。

稳定的原子核能够通过保持核内粒子的相对构成来保持其能量的最低点。

质子和中子之间的相互作用力起到了关键的作用,它们通过强相互作用力保持了原子核的稳定性。

然而,并非所有的原子核都是稳定的。

一些原子核具有不稳定性,称为放射性核。

放射性核在不稳定的状态下会经历自发的衰变,释放出粒子和能量。

这种衰变的过程包括α衰变、β衰变和γ衰变。

三、原子核的相互作用力原子核内部的粒子之间存在着不同类型的相互作用力。

其中,强相互作用力是保持核子之间紧密结合的力量,也是维持原子核稳定性的关键之一。

此外,还有电磁相互作用力和弱相互作用力,它们也在原子核内起着重要的作用。

强相互作用力是原子核物理理论研究中的核心内容之一。

它描述了质子和中子之间的作用力,通过交换质子和中子之间的胶子来传递力量。

这种交换粒子被称为胶子,通过胶子的交换,原子核内的核子之间保持了紧密的结合。

四、原子核的理论模型为了更好地理解和描述原子核的性质,科学家们提出了多种理论模型。

其中,核壳模型和液滴模型是最为广泛应用的两种模型。

核壳模型基于量子力学理论,将原子核中的质子和中子视为在特定能级下运动的粒子。

类似于电子在原子中的排布,质子和中子也会在核壳层中有特定的排布方式,从而决定了原子核的特性。

揭秘原子核的稳定性和放射性衰变原子核是构成物质基础的微观粒子,它的稳定性与放射性衰变是核物理研究的重要课题。

本文将揭秘原子核的稳定性和放射性衰变的原理和机制。

一、原子核稳定性的基本要素原子核的稳定性受到以下几个因素的影响:1. 核子的质子数与中子数:核子由质子和中子组成。

对于较轻的原子核,质子数与中子数相当,稳定性较好。

但随着原子核质量的增加,中子数要略多于质子数才能保持稳定。

2. 核子的相互作用:核子之间存在着强相互作用力、电磁相互作用力和弱相互作用力。

强相互作用力是最强的一种力,它的作用可以使质子与质子、质子与中子之间产生相互吸引,从而增加核的稳定性。

3. 核子的排斥效应:质子带正电,彼此之间受到排斥力的作用。

质子间的排斥力是强相互作用力的一种副作用,会降低核的稳定性。

二、原子核的稳定性规律根据核稳定性的规律,我们可以得出以下几个结论:1. 稳定核素的范围:在元素周期表中,质子数与中子数都比较小的原子核相对稳定。

随着质子数和中子数的增加,原子核的稳定性会减弱。

一般来说,原子序数小于等于20的元素的核都较为稳定。

2. 魔数核子:某些特定的质子数和中子数组合形成的核素较为稳定,被称为魔数核子。

常见的魔数核子有氦-4、氧-16、钙-40等。

魔数核子的稳定性来源于核外层的电子排布,使核内部的核子排布更平衡。

3. β衰变:当原子核中的中子过多或过少时,为了保持核的稳定,会发生β衰变。

β衰变可分为β-衰变和β+衰变两种形式。

β-衰变是中子转变为质子,同时释放出一个电子和一个反中微子。

β+衰变是质子转变为中子,同时释放出一个正电子和一个中微子。

三、放射性衰变的机制放射性衰变是指原子核自发地转变为其他核的过程,放出辐射能量。

主要有α衰变、β衰变和γ衰变三种形式。

1. α衰变:α衰变是指原子核释放出一个α粒子,即两个质子和两个中子组成的核。

α衰变通常发生在质子数较大的重核上,以减少核内的排斥力。

这种衰变会使核的质量数减小4,而原子序数减小2。

原子核的稳定性与放射性衰变在我们生活的这个世界中,原子核是构成物质的基本单位之一。

然而,并非所有的原子核都能永远保持稳定,有些原子核会发生放射性衰变,这一现象既神秘又充满了科学的魅力。

要理解原子核的稳定性,我们首先得知道原子核是由质子和中子组成的。

质子带正电荷,而中子不带电。

质子之间由于同性电荷相斥,会产生一种排斥力,但同时,质子和中子之间又存在着一种强大的相互作用,被称为强相互作用,它能够把质子和中子紧紧地束缚在一起。

原子核的稳定性取决于多个因素。

其中一个关键因素是质子数和中子数的比例。

对于较小的原子核,质子数和中子数大致相等时,原子核比较稳定。

但随着原子核中粒子数的增加,稳定的质子数和中子数的比例会发生变化。

如果这个比例不合适,原子核就可能变得不稳定。

另一个影响原子核稳定性的因素是核子的结合能。

结合能是将原子核分解为单个质子和中子所需要的能量。

结合能越大,原子核就越稳定。

一般来说,质量数较大的原子核,其结合能也相对较大,但这并不意味着它们一定稳定。

当原子核不稳定时,就会发生放射性衰变。

放射性衰变主要有三种类型:α衰变、β衰变和γ衰变。

α衰变是指原子核放出一个α粒子,也就是由两个质子和两个中子组成的氦核。

经过α衰变,原子核的质子数减少 2 个,质量数减少 4 个。

例如,铀 238 经过一系列的α衰变最终变成铅 206 。

β衰变则分为β⁺衰变和β⁻衰变。

β⁺衰变时,原子核中的一个质子转变为一个中子,并放出一个正电子和一个中微子;β⁻衰变时,一个中子转变为一个质子,同时放出一个电子和一个反中微子。

通过β衰变,原子核的质子数和中子数会发生调整,以趋向更稳定的状态。

γ衰变比较特殊,它一般不改变原子核的质子数和中子数,而是原子核在从高能态向低能态跃迁时放出γ射线,也就是高能光子。

放射性衰变是一个自发的过程,不受外界条件如温度、压力、化学环境等的影响。

而且,放射性衰变的速率通常用半衰期来描述。

半衰期是指放射性原子核数目衰变掉一半所需要的时间。

什么是原子核的稳定性与放射性衰变原子核的稳定性与放射性衰变原子核是构成原子的核心部分,由质子和中子组成。

在自然界中,存在一些原子核是稳定的,即不会发生放射性衰变。

然而,也有一些原子核是不稳定的,会经历放射性衰变过程。

那么,什么是原子核的稳定性与放射性衰变呢?稳定性的原理原子核的稳定性与核内的粒子排布有关。

稳定的原子核通常满足两个条件:一是核内的质子和中子的比例适当,二是核内粒子的相对能量低于非稳定核。

质子和中子的数量对原子核的稳定性影响很大。

由于质子之间的电荷相互作用斥力,如果质子数量过多,就会增加核内的排斥力,使得原子核不稳定。

为了抵消这种斥力,中子的存在对稳定原子核起到了重要作用。

中子能够形成核力,稳定原子核并减弱核内的相互斥力。

此外,核内粒子的能量也是影响原子核稳定性的因素。

核内的质子和中子都存在能级结构,通过填充不同能级的粒子,可以使得原子核更加稳定。

当核内粒子的总能量低于非稳定核时,原子核就会保持稳定状态。

放射性衰变的过程与稳定核不同,不稳定核会经历放射性衰变过程。

放射性衰变是指不稳定核自发地发出粒子或电磁辐射,转变为另一种核或稳定核的过程。

放射性衰变可以分为三类:α衰变、β衰变和γ衰变。

α衰变是指核内放出一个α粒子,其实质上就是一个氦离子核,在衰变过程中,原子核的质量数减少4,原子序数减少2。

这种衰变通常发生在质子数较大的重元素中。

β衰变包括β-衰变和β+衰变。

在β-衰变过程中,原子核中的一个中子转变为质子,同时释放出一个β-粒子和一个反中微子。

而在β+衰变中,原子核中的一个质子转变为中子,同时释放出一个正电子和一个电子中微子。

β衰变可以使质子数和中子数变化,从而转变为另一种原子核。

γ衰变是指原子核激发态直接转变为基态,释放出γ射线。

γ射线是电磁辐射,没有电荷和质量,对原子核的质子数和中子数没有影响。

放射性衰变是一种随机的过程,无法预测具体某个时刻会发生衰变。

但是大量原子核的平均特性可以用半衰期来描述,半衰期是指某种放射性核素一半的原子核在给定时间内发生衰变的时间。