口腔内的的消化

- 格式:pptx

- 大小:199.16 KB

- 文档页数:7

简述糖分在体内的消化、吸收过程及原理摘要:一、糖分的消化过程1.口腔消化2.胃部消化3.小肠消化二、糖分的吸收过程1.葡萄糖的吸收2.果糖的吸收3.半乳糖的吸收三、消化吸收原理1.酶的作用2.肠道转运蛋白的作用3.激素的调节正文:糖分在人体内的消化、吸收过程及原理可以分为以下几个部分:一、糖分的消化过程1.口腔消化:糖分在口腔内开始被消化。

唾液中含有唾液淀粉酶,它能够将淀粉分解成较短的糖链,如麦芽糖。

2.胃部消化:糖分进入胃后,由于胃酸和酶的作用,糖链进一步被分解成单糖。

然而,胃对糖分的消化能力有限,大部分糖分仍处于未消化状态。

3.小肠消化:糖分进入小肠后,小肠内的酶和肠道转运蛋白开始发挥作用。

小肠内分泌的胰液中含有胰岛素和葡萄糖酸酯酶,它们能够分解糖分,使其变为单糖,如葡萄糖、果糖和半乳糖。

此外,小肠上皮细胞上的转运蛋白负责将分解后的单糖转运进入血液循环。

二、糖分的吸收过程1.葡萄糖的吸收:葡萄糖是人体最主要的能量来源,小肠吸收后通过门静脉进入肝脏,部分被肝脏储存,部分进入血液循环,供给全身细胞使用。

2.果糖的吸收:果糖主要在肝脏和肠道吸收。

吸收后的果糖可以直接进入血液循环,也可以在肝脏转化为葡萄糖释放到血液循环中。

3.半乳糖的吸收:半乳糖在小肠吸收后,通过门静脉进入肝脏。

肝脏内的半乳糖-1-磷酸酶将半乳糖转化为葡萄糖,然后释放到血液循环中。

三、消化吸收原理1.酶的作用:人体内的消化酶作用于糖分,使其分解为可吸收的单糖。

例如,唾液淀粉酶分解淀粉,胰液中的胰岛素和葡萄糖酸酯酶分解糖链。

2.肠道转运蛋白的作用:小肠上皮细胞上的转运蛋白负责将分解后的单糖转运进入血液循环。

不同类型的转运蛋白负责不同糖类的转运,如葡萄糖转运蛋白负责葡萄糖的转运。

3.激素的调节:胰岛素和糖皮质激素等激素对糖分的消化和吸收具有调节作用。

胰岛素能够促进葡萄糖的吸收,降低血糖浓度;糖皮质激素则能够抑制葡萄糖的释放,维持血糖稳定。

消化、吸收的概念消化和吸收是人体消化道内基本的生理过程。

消化是指将食物分解成小分子,以便人体吸收利用的过程,而吸收则是指从消化道将这些小分子吸收到人体内部的过程。

下面将详细介绍消化和吸收的概念。

消化过程是指将复杂的食物成分通过一系列的物理、化学和生化作用分解成小分子,以满足人体对营养素的需求。

消化过程包括口腔消化、胃部消化、小肠消化和大肠吸收四个阶段。

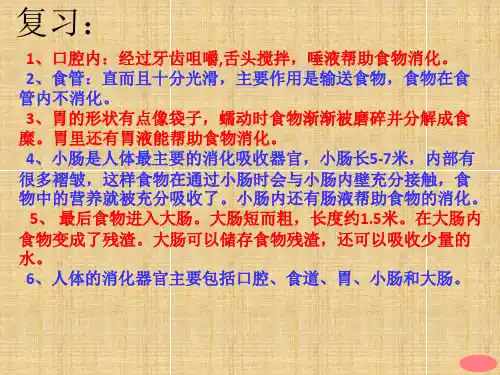

1、口腔消化口腔消化主要是指通过咀嚼和唾液中的酶将食物进行机械性和化学性的分解。

口腔消化的主要目的是使食物变得更容易进入胃,并为胃部消化做好准备。

2、胃部消化胃部消化是将食物进一步分解为小分子的过程。

在胃里,胃酸和酶会分解蛋白质、脂肪和碳水化合物,形成胃食糜。

胃食糜经过反复混合和挤压,使得食物变得更加细碎。

3、小肠消化小肠消化是指将胃食糜从胃转移到小肠中,进一步分解为更小的营养分子。

小肠内分泌的胰酶和肠酶分别分解蛋白质、脂肪和碳水化合物,将这些分子分解为氨基酸、脂肪酸和单糖等小分子。

4、大肠吸收大肠吸收是指将经过小肠消化后的小分子从大肠吸收到人体内。

这个过程主要是通过肠壁的细胞膜将小分子有选择地吸收到人体内。

吸收过程是指从消化道将消化后的小分子吸收到人体内部的过程。

吸收过程直接影响到人体对营养素的利用率,进而影响着人体各个组织器官的功能。

以下是人体中吸收过程的几个关键部分:1、肠壁的细胞膜肠道细胞上的细胞膜是吸收和排泄的主要途径。

由于细胞膜是半透性的,只允许某些离子和小分子通过。

例如,肠壁细胞膜允许单糖和氨基酸通过,但不允许多糖和蛋白分子通过。

2、血管和淋巴管吸收的小分子经过肠壁细胞膜后,可以通过血管和淋巴管进入人体内部,被运输到各个组织器官。

这些小分子包括单糖、氨基酸、脂肪酸和矿物质。

三、总结消化和吸收是非常重要的生理过程,对人体的健康和生命都有很大的影响。

通过对食物的消化和吸收,人体可以从中提取出必要的营养素,如碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质,以维持身体正常的生理机能。

食物的消化过程食物的消化吸收过程包括咀嚼、吞咽、胃肠运动、消化液分泌及各种营养素吸收。

食物的消化有两种形式:一种是靠消化液和消化酶的作用对食物进行化学性分解的化学性消化;另一种是通过牙齿的咀嚼和胃肠的蠕动,将食物磨碎、搅拌,并与消化液混合的机械性消化。

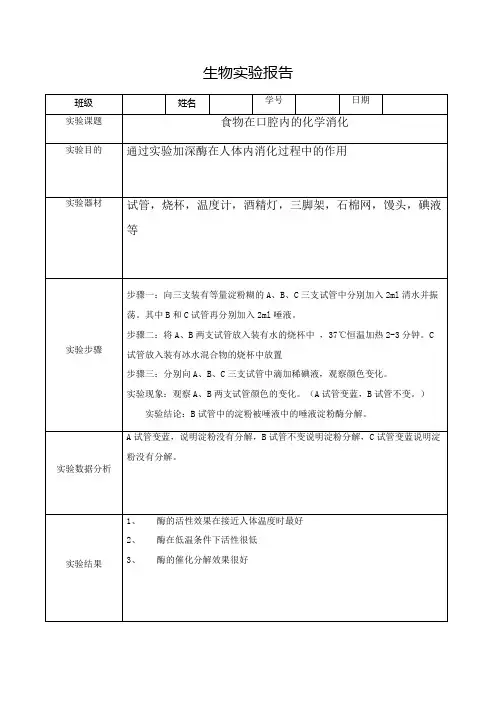

(一)口腔内消化食物在口腔内经牙齿的咀嚼和舌的搅拌与唾液混合,达到机械性消化。

唾液中含有唾液淀粉酶,可使谷物中的淀粉转化为麦芽糖。

但食物在口腔中停留时间较短,淀粉不能被完全消化。

因唾液中不含其他酶,所以脂肪和蛋白质等在口腔中不能被分解。

(二)胃内消化胃壁的蠕动使食物与胃液充分混合成为食糜。

胃液中主要含有三种成分:胃蛋白酶原、盐酸(胃酸)和黏液。

胃蛋白酶原经胃酸作用后活化成胃蛋白酶,可将各种水溶性蛋白质分解为蛋白胨。

胃酸还可将随食物进入胃内的细菌杀死,并进入小肠后刺激胰液、胆汁和小肠液的分泌。

胃黏液有润滑作用,可减少食物对胃黏膜的摩擦损伤,防止胃酸和胃酶对胃黏膜进行腐蚀,故对胃具有保护作用。

食糜自胃进入小肠的过程称为胃的排空。

胃的排空时间因食物形态、性质和胃蠕动情况而异。

一般混合食物的排空时间约为4~5小时。

(三)肠内消化食糜进入十二指肠后,因带酸性,会刺激胰腺分泌胰液,肝胆分泌胆汁,小肠黏膜分泌小肠液。

胰液是一种碱性消化液。

胰腺中含有的胰淀粉酶能将食物中的淀粉分解成麦芽糖,并在麦芽糖酶的作用下进一步分解成葡萄糖;胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和羧肽酶,可将蛋白质消化成蛋白胨、肽和氨基酸;胰脂肪酶将脂肪消化分解成为脂肪酸和甘油。

胆汁是一种味苦的碱性液体,其成分包括胆盐、胆红素、胆固醇、卵磷脂等。

胆盐可乳化脂肪,促进脂肪消化,也可与脂肪酸结合,促进脂肪酸的吸收。

肠液是一种弱碱性液体,主要含有的消化酶是淀粉酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、乳糖酶、脂肪酶和肠肽酶等。

这些酶和胰液中的消化酶及胆盐相互配合,将食物中的多糖和双糖分解成单糖,将脂肪分解成甘油和脂肪酸,将蛋白胨、肽分解成氨基酸,使食物得以彻底消化。

消化系统的结构与功能(1)消化系统是人体内的一个重要系统,其结构复杂,由多个器官组成,其功能是将摄入的食物进行消化并吸收其中的营养物质,使之变成能够为人体所利用的形式。

本文将从结构和功能两个方面,对消化系统进行详细的讲解。

一、结构:1.口腔:口腔是消化系统的起点,其中包含有牙齿、舌头、唾液腺等。

牙齿的作用是将食物咀嚼成小碎片,舌头则可以将这些碎片混合和切碎。

唾液腺主要分泌唾液,其中含有多种酶,能够帮助消化食物。

2.食管:食管是连接口腔和胃的管道,其内部没有任何消化功能。

3.胃:胃是人体内最大的消化器官,其内部有众多的褶皱和腺体,其中分泌胃酸和消化酶,可以将食物进行消化和分解,同时其也具有抗菌的功能。

4.小肠:小肠是消化系统中最长的部分,包括十二指肠、空肠和回肠。

其中,十二指肠和胰腺、胆囊相连,分泌的胆汁和胰液帮助消化食物。

空肠和回肠内部有众多的细小绒毛和微细的细胞,可以将食物中的营养物质吸收进入人体内。

5.大肠:大肠是将未被吸收的食物残渣、水分和电解质重新吸收的地方,对于维持水分平衡非常重要。

二、功能:1.摄入:人体通过口腔摄入食物,在消化过程中提供所需的营养物质。

2.分解:唾液腺分泌唾液、胃分泌胃酸、胰腺分泌胰液、胆囊分泌胆汁等作用下,食物中的蛋白质、碳水化合物和脂肪等容易分解的成分被消化和分解成更小的化合物。

3.吸收:小肠是消化道吸收的主要场所,各类营养物质如蛋白质、碳水化合物和脂肪等,在小肠中被吸收入人体内。

4.排泄:在大肠中将未被消化或吸收的食物残渣、水分及电解质重新吸收,然后将剩余的废物及残留物通过肛门排出体外。

综上所述,消化系统起到重要的作用,帮助我们将摄入的食物进行消化、吸收和排泄,维持身体健康。

因此,我们应该注意饮食习惯,不要过度饮食和挑食,以免影响消化系统的正常功能。

口腔内消化食物进入口腔内受到咀嚼和唾液的作用开始被消化。

食物在口腔内停留的时间很短,一般是15~20秒钟。

一、唾液分泌(一)唾液的性质、成分和作用唾液是由大小唾液腺分泌的混合液体,无色无味近于中性(pH6.6~7.1),正常成人每日分泌量1.0~1.5L,其中水分约占99%,其余成份主要是粘蛋白、球蛋白、尿素、尿酸、唾液淀粉酶、溶菌酶等有机物和少量无机盐。

唾液的主要作用:①湿润和溶解食物,以引起味觉,并使食物易于被吞咽;②清洁和保护口腔,唾液可清除口腔中的残余食物,冲淡、中和进入口腔的有害物质。

唾液中的溶菌酶还有杀菌作用;③唾液淀粉酶可使淀粉分解为麦芽糖。

唾液淀粉酶发挥作用的最适pH是在中性范围内。

食物在口腔内停留的时间较短,食物进入胃后,唾液淀粉酶还可继续作用直到胃内容物的pH变为4.5使唾液淀粉酶失去活性为止。

(二)唾液分泌的调节唾液分泌的调节完全是神经反射性的,包括非条件反射和条件反射。

支配唾液腺的传出神经有交感神经和副交感神经。

此两种神经兴奋时,均引起唾液分泌增加,但以副交感神经的作用为主。

当副交感神经兴奋时,其末梢释放乙酰胆碱作用于唾液腺使之分泌大量稀薄的、酶多消化力强的唾液。

如用乙酰胆碱或类似药时,可引起大量唾液分泌,而用抗乙酰胆碱药(如阿托品),则能抑制唾液分泌。

当口腔内的机械、化学、温度感受器受到刺激时,兴奋沿第Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ对脑神经中的传入纤维传至唾液分泌中枢(初级中枢在延脑,高级中枢在下丘脑和大脑皮层等处),然后兴奋沿传出神经到达各唾液腺,引起唾液分泌,此即非条件反射性唾液分泌。

在上述非条件反射基础上,进食的环境、食物的形状、颜色、香味等都可成为条件刺激形成条件反射,引起唾液分泌,“望梅止渴”即是一个例子。

人在进食时的唾液分泌,既有非条件反射又有条件反射的调节。

二、咀嚼和吞咽(一)咀嚼咀嚼是咀嚼肌群依次收缩所组成的复杂的反射性活动。

咀嚼肌的收缩使下颌向上下、左右及前方运动,这样,上下牙列相互接触,将大块的食物切割、磨碎。

乳用牛品种一、口腔内消化1. 采食和咀嚼(1)采食:是指动物取得饲料的过程。

采食前动物依靠视觉和嗅觉去寻觅和鉴别食物,摄取适宜的食物送入口腔。

唇、舌和齿是动物的主要采食器官,但各种动物采食的方式各有自己的特点。

牛采食主要依靠舌。

牛的舌较长,灵活而有力,舌面粗糙,能伸出口外,将饲草卷入口内。

由上颌齿枕和下颌门齿将草茎切断,或靠头部牵引动作将草扯断。

绵羊和山羊主要靠舌和切齿采食,绵羊上唇有裂隙,便于咬啃短草。

猪常以吻突掘地寻食,并依靠下唇和舌将食物送入口内。

舍饲时靠齿、舌和头部的特殊运动采食。

马主要靠切齿和上唇采食,马的上唇灵活,放牧时,可将草拨至上下切齿之间切断,并靠头部牵引动作把不能咬断的草茎扯断。

舍饲时,也靠唇的运动将饲料送入口腔。

动物饮水时,上下唇合拢,中间留一小缝,伸入水中,然后下颌下降,舌向咽部后移,使口腔内形成负压,将水吸入口内。

仔畜吮乳也是靠下颌和舌的节律性运动,使口腔内负压加大,将母乳吸入口腔内。

(2)咀嚼:饲料进入口腔后便开始咀嚼活动,咀嚼是指在咀嚼肌的收缩和舌、颊的配合运动下,食物在口腔内被牙齿压磨粉碎和混合唾液的过程。

牛、羊等反刍动物在采食时并不充分咀嚼,待反刍时再咀嚼;猪咀嚼食物比较细致;肉食动物咀嚼很不充分。

咀嚼的次数和时间与饲料的性质有关。

细碎、湿软的饲料比粗长、干硬的饲料咀嚼次数少,咀嚼的时间也较短。

由于咀嚼时,咀嚼肌加强,消耗大量的能量。

因此,事先对饲料进行加工(粉碎、浸泡等),可以节省动物的能量消耗。

咀嚼的作用是:①将饲料粉碎,破坏植物细胞的纤维素壁,暴露其内容物,有利于消化;②饲料粉碎后便于与唾液混合,以利于形成食团,便于吞咽;③反射性地引起消化腺分泌和胃肠运动,为下一部消化做准备。

2. 唾液分泌唾液是由腮腺、颌下腺、舌下腺以及口腔黏膜中许多小腺体所分泌的混合物。

(1)唾液的性状和成分:唾液为无色透明的黏性液体,呈弱碱性反应,比重1.001~1.009。

平均pH值反刍动物为8.2,猪7.32,犬和马7.56。

口腔内的消化教案教案标题:口腔内的消化教案教案目标:1. 了解口腔内消化的过程和重要性。

2. 掌握口腔内消化的主要器官和功能。

3. 理解口腔内消化与整体消化系统的关系。

4. 培养学生正确的口腔卫生习惯,促进消化健康。

教学准备:1. 幻灯片或教学板书。

2. 模型或图示,用于展示口腔内消化的过程和器官。

3. 活动材料,如海报、绘图纸和彩色笔。

教学过程:引入:1. 利用幻灯片或教学板书,向学生介绍本节课的主题:“口腔内的消化”。

2. 引发学生思考,提问:“你们知道在我们吃东西时,消化过程是如何开始的吗?”主体:1. 口腔内消化的过程:a. 解释食物在口腔内消化的过程,包括咀嚼、混合唾液和食物、酵素的作用等。

b. 使用模型或图示,生动地展示食物在口腔内的消化过程。

c. 强调咀嚼的重要性,解释咀嚼对食物消化的作用。

2. 口腔内消化的主要器官和功能:a. 介绍口腔内主要器官,如牙齿、舌头和唾液腺。

b. 解释各器官的功能,如牙齿咀嚼食物、舌头推动食物和唾液腺分泌消化酶。

3. 口腔内消化与整体消化系统的关系:a. 引导学生思考口腔内消化与整体消化系统的联系。

b. 解释食物在口腔内消化后,通过咽喉进入食管,最终进入胃进行进一步消化。

4. 口腔卫生习惯的培养:a. 强调良好的口腔卫生习惯对消化健康的重要性。

b. 讨论正确刷牙、使用牙线和定期看牙医的重要性。

c. 分发海报或绘图纸,让学生绘制口腔卫生习惯的图示,以加深理解。

总结:1. 复述本节课的重点内容,强调口腔内消化的过程和器官的功能。

2. 提醒学生重视口腔卫生,保持良好的口腔健康习惯。

拓展活动:1. 邀请一位牙医或口腔卫生专家来班级进行口腔健康讲座。

2. 组织口腔卫生宣传活动,如制作海报、口号等,提高学生对口腔卫生的认识和重视程度。

评估方式:1. 教师观察学生对口腔内消化的理解程度。

2. 学生完成口腔卫生习惯图示的质量和准确性评估。

3. 口腔卫生宣传活动的参与程度和效果评估。

人体的口腔的主要功能是什么?

1、呼吸功能:口腔内包含大量血管,它们良好地分布在口腔的颊部、舌部、齿龈及咽部,当有空气进入口腔时,通过扩张这些血管,实现氧气与二氧化碳的交换,也就是呼吸的功能。

2、声音的发出:口腔的舌、唇、牙齿及软腭能调节口腔的形状,发出各种不同的发音,使人们能有系统的言语表达自己的感受和情感,传递信息和交流。

3、消化功能:口腔内有牙齿加工食物,口腔分泌的唾液中充满了消化酶,可以帮助食物消化,使神经元活动能更有效地进行;口腔内唾液还有一个重要作用,就是使味觉介质反应,不断变化的口液组成给味觉神经元传递信号,进行食物的检测及判断。

4、免疫功能:口腔的唾液中蕴含着各种防护免疫细胞,可以有效抵御病菌的侵入,保护口腔外表面免受病菌感染,从而形成口腔内细胞自我保护屏障。

5、美观功能:口腔内的牙齿、唇、舌等,构成口腔的一部分,使人体的美丽优雅更上一层楼。

第三节消化食物进入口腔内受到咀嚼和唾液的作用开始被消化。

食物在口腔内停留的时间很短,一般是15~20秒钟。

一、口腔内消化(一)唾液分泌1、唾液的性质、成分和作用唾液是由大小唾液腺分泌的混合液体,无色无味近于中性(pH6.6~7.1),正常成人每日分泌量1.0~1.5L,其中水分约占99%,其余成份主要是粘蛋白、球蛋白、尿素、尿酸、唾液淀粉酶、溶菌酶等有机物和少量无机盐。

唾液的主要作用:①湿润和溶解食物,以引起味觉,并使食物易于被吞咽;②清洁和保护口腔,唾液可清除口腔中的残余食物,冲淡、中和进入口腔的有害物质。

唾液中的溶菌酶还有杀菌作用;③唾液淀粉酶可使淀粉分解为麦芽糖。

唾液淀粉酶发挥作用的最适pH是在中性范围内。

食物在口腔内停留的时间较短,食物进入胃后,唾液淀粉酶还可继续作用直到胃内容物的pH变为4.5使唾液淀粉酶失去活性为止。

2、唾液分泌的调节唾液分泌的调节完全是神经反射性的,包括非条件反射和条件反射。

支配唾液腺的传出神经有交感神经和副交感神经。

此两种神经兴奋时,均引起唾液分泌增加,但以副交感神经的作用为主。

当副交感神经兴奋时,其末梢释放乙酰胆碱作用于唾液腺使之分泌大量稀薄的、酶多消化力强的唾液。

如用乙酰胆碱或类似药时,可引起大量唾液分泌,而用抗乙酰胆碱药(如阿托品),则能抑制唾液分泌。

当口腔内的机械、化学、温度感受器受到刺激时,兴奋沿第Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ对脑神经中的传入纤维传至唾液分泌中枢(初级中枢在延脑,高级中枢在下丘脑和大脑皮层等处),然后兴奋沿传出神经到达各唾液腺,引起唾液分泌,此即非条件反射性唾液分泌。

在上述非条件反射基础上,进食的环境、食物的形状、颜色、香味等都可成为条件刺激形成条件反射,引起唾液分泌,“望梅止渴”即是一个例子。

人在进食时的唾液分泌,既有非条件反射又有条件反射的调节。

(二)咀嚼和吞咽1、咀嚼咀嚼是咀嚼肌群依次收缩所组成的复杂的反射性活动。

咀嚼肌的收缩使下颌向上下、左右及前方运动,这样,上下牙列相互接触,将大块的食物切割、磨碎。