高二语文原君

- 格式:pdf

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:21

高中语文必修三《原君》教案优质范文3篇推荐文章小学五年级语文《景阳冈》优质教案范文热度:小学五年级语文《白杨》优质教案范本热度:小学五年级语文《作文上的红双圈》优质教案范文热度:小学六年级语文《藏戏》优质教案范文热度:小学一年级语文《小白兔和小灰兔》优质教案模板热度:2020年已经开始了,各位朋友在新的一年也要继续努力啊。

今天小编为大家带来的是高中语文必修三《原君》教案优质范文,希望可以帮助到大家。

高中语文必修三《原君》教案优质范文一教学目标知识与技能了解民主启蒙思想家黄宗羲的生平及其思想;借助注释和工具书自行阅读,积累文言知识;学习事例和对比论证的方法。

过程与方法学会辨析文言字词在不同语境中的意义和用法,逐步提高阅读浅近文言文的能力;了解古代作品的思想观点,培养学生探究其现实价值的能力。

情感态度和价值观理解作者对君主罪恶的不满,启迪人民在思想上对君主有正确的认识。

教学重点黄宗羲的主要思想观点;文言词句。

教学难点认识黄宗羲观点在当时的进步性及对后世的深远影响。

教学时数 2课时。

01导读:积累常识1. 齐背龚自珍《己亥杂诗》:九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

鲁迅先生也有这样的诗句:“万家墨面没蒿莱,敢有歌吟动地哀。

”这就是我国封建皇权统治时期社会的真实写照。

比龚自珍略早些的17世纪中叶,明朝灭亡,另一个号称“中央帝国”的王朝——满清走向了它的“辉煌”。

这个时期,帝制正盛,风雨如磐,谁要是对“天子”有一点点“不敬”,那就是“大逆不道”。

而就是有这样一个人,在这腥风血雨、黑色恐怖的岁月,竟大胆地喊出“为天下之大害者,君而已矣”的口号,鼓舞人民把人君打翻在地,掷其皇冠,摧其御座,这是何等的勇气,何等的气魄!要知道,这可是轻则系身囹圄,重则身首异处、惨遭灭门的“罪行”啊!喊出这个口号的人,就是黄宗羲。

今天,我们就来学习他喊出这个口号的战斗篇章——《原君》。

2. 黄宗羲(1601—1695)字太冲,号南雷,又号梨洲。

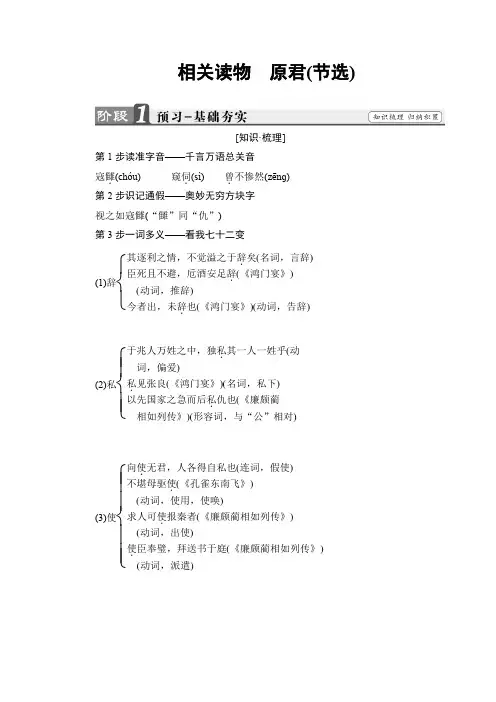

相关读物 原君(节选)[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音寇雠.(chóu) 窥伺.(sì) 曾.不惨然(zēnɡ) 第2步识记通假——奥妙无穷方块字视之如寇雠(“雠”同“仇”)第3步一词多义——看我七十二变(1)辞⎩⎨⎧其逐利之情,不觉溢之于辞.矣(名词,言辞)臣死且不避,卮酒安足辞.(《鸿门宴》) (动词,推辞)今者出,未辞.也(《鸿门宴》)(动词,告辞) (2)私⎩⎪⎨⎪⎧ 于兆人万姓之中,独私.其一人一姓乎(动 词,偏爱)私.见张良(《鸿门宴》)(名词,私下)以先国家之急而后私.仇也(《廉颇蔺 相如列传》)(形容词,与“公”相对)(3)使⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 向使.无君,人各得自私也(连词,假使)不堪母驱使.(《孔雀东南飞》) (动词,使用,使唤)求人可使.报秦者(《廉颇蔺相如列传》) (动词,出使)使.臣奉璧,拜送书于庭(《廉颇蔺相如列传》) (动词,派遣)(4)除⎩⎨⎧有公害而莫或除.之(动词,清除)赵王扫除.自迎(《信陵君窃符救赵》)(名词,台阶)爆竹声中一岁除.(《元日》)(动词,逝去)除.臣洗马(《陈情表》)(动词,授予官职) (5)去⎩⎪⎨⎪⎧ 入而又去.之者(动词,放弃,丢弃)去.国怀乡(《岳阳楼记》)(动词,离开)去.死肌,杀三虫(《捕蛇者说》) (动词,除掉,去掉)公然抱茅入竹去.(《茅屋为秋 风所破歌》)(动词,前往)(6)博⎩⎪⎨⎪⎧ 以博.我一人之产业(动词,取得)君子博.学而日参省乎己(《劝学》) (副词,广泛地)不如登高之博.见也(《劝学》) (形容词,广阔的,宽广的)博.学之,审问之(《礼记·中庸》)(形容词,广博的) (7)固⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 我固.为子孙创业也(副词,原来,本来)蔺相如固.止之(《廉颇蔺相如列传》) (副词,坚决)秦孝公据崤函之固.(《过秦论》) (名词,险固的地势)汝心之固,固.不可彻(《愚公移山》) (形容词,顽固的)(8)为⎩⎨⎧ 古者以天下为.主(动词,作为)我固为.子孙创业也(介词,给)不明乎为.君之职分(动词,做)第4步词类活用——词性变化含义迥(1)名.之为独夫(名词作动词,命名)(2)离散..天下之子女(动词的使动用法,使……离散)(3)独私.其一人一姓乎(形容词作动词,偏爱)(4)此其人之勤劳,必千万..于天下之人(数词作动词,超过千万倍) 第5步古今异义——词语的昨天和今天亦犹夫人..之情也古义:一般人。

《原君》参考参考文化背景唐朝是中国封建社会的鼎盛时期,其后,封建社会逐渐走上了下坡路。

明清之际是一个社会大震荡的时代,在封建经济自身的发展中出现了新的经济成分,阶级矛盾和民族矛盾空前激化,中国两千年来的封建君主专制制度已经面临着严峻的挑战。

一些先进的思想家开始意识到即将发生“天崩地解”(黄宗羲)的历史变化,认为古老的封建制度“已居不得不变之势”(顾炎武),于是自明亡后,一批汉族地主阶级知识分子便怀着痛心疾首的悲愤,对封建政治思想掀起了一个反思和批判的高潮。

这一思潮有两个指向,一是指向宋明理学,尤其是王阳明一派,批判他们的空谈误国;一是对宋以来的政治体制进行思考,尤其是对皇帝“家天下”的专制体制进行猛烈的批判。

在这方面,黄宗羲是一个典型代表。

实际上在明朝未亡之前,东林党人就提出“以众论定国是”的政治主张,以“天下之公”对抗专制统治者的“一己之私”,要求言论自由,这可以说是明亡之后批判和反思思潮的一个先声。

作为明亡的亲身经历者,黄宗羲在一系列抗清活动失败后,从总结明亡教训的角度写成《明夷待访录》一书,对专制政体做了初步的反思,对封建帝王的专制独裁进行了激烈的批判;同时,从民族兴衰存亡的角度,对未来社会所应具有的政治体制也做出了有益的思考。

首先,他从人的本性与国家起源的角度分析了君主的产生,指出君主的职责在于为天下人兴利、释害,君主与天下的关系应该是“天下为主,君为客”。

然而后世之君却颠倒了他与天下的关系,视天下为自己的私产,把天下之利归于己,把天下之害归于老百姓,由此成为“天下之大害”。

明确表达了废除君主专制的思想。

其次,他分析了臣子在国家统治中的地位,指出君臣之间也应当是平等的关系。

他说:“夫治天下犹曳大木然,前者唱‘邪’,后者唱‘许’。

君与臣,共曳木之人也。

”这就是说,君臣之间虽然有领导和被领导的关系,但不是主仆关系,而是相互配合的关系,他们都必须服从于治理天下这一大事,因为“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”。