脊柱牵引的力学分析

- 格式:docx

- 大小:22.65 KB

- 文档页数:8

脊柱及椎间盘的生物力学分析近年来,脊柱以及椎间盘的损伤与疾病已经成为临床骨科领域的常见病和多发病,也是临床骨科医师在日常门诊工作中所面临的主要问题。

为了更好地理解,诊断,治疗脊柱与椎间盘系统的疾病,骨科医师就应采用力学的事实,概念,原理和数学,来解释人体正常及异常的解剖生理现象。

因此,生物力学也就成为现代骨科医师必须具备的理论基础。

鉴于此,笔者仅对脊柱及椎间盘的生物力学问题作一浅析,与同道们共同探讨和借鉴。

脊柱系由椎骨,韧带及椎间盘等连结构成的人体中枢支柱。

其结构复杂,且功能较多,又同时具有静力学特点和动力学特点。

正常人的脊柱有7个颈椎,12个胸椎,5个腰椎,五个相互融合的骶椎和3-5个微动的尾椎构成。

除环椎与枢椎的的结构特殊外,其它各椎的形态则大同小异,但在不同部位,其形态和大小也有不同。

腰椎支持整个躯干的重量,所以较为粗大,在成人其横径为 4.5-5厘米,矢径约为3-3.5厘米,厚约2.2-2.5厘米。

胸椎较小,横径约为3-3.5厘米,矢径约为2.5厘米,厚约为2-2.2厘米。

颈椎仅支持头部的重量,所以更为细小,通常横径约为2.5厘米,矢径约为1.5-1.7厘米,厚约为1.5厘米。

椎体主要由松质骨构成,外包以薄层硬质骨,上下边缘有隆起的骨环,称为骺环,椎间盘的软骨板就位于其中,除骶尾椎以外,各椎骨之间均以椎间盘相连。

椎体两侧的椎弓根与椎板相连,椎弓与椎体之间的孔隙形成椎孔,上下椎孔相连形成椎管。

关节突在椎弓根和椎板的移行部,向上下个伸出一对关节突,上关节突起于椎根,下关节突起于椎板。

椎间孔的上下壁是椎根的切迹,其前壁为椎间盘,后方为小关节的关节囊及部分黄韧带。

横突在椎弓的上下关节突发出部的中间,骶骨和尾骨没有横突,第三腰椎横突最长,所受腰肌牵拉最多,常导致腰肌筋膜附着点发生劳损,在临床上成为常见腰痛原因之一。

棘突在椎弓后方正中,上面附着丰厚的背伸肌,形成系列杠杆。

椎间关节:除环枢关节和骶椎外,其余椎体间均以椎间盘相连,椎间盘总数为23个,构成脊柱全长的四分之一。

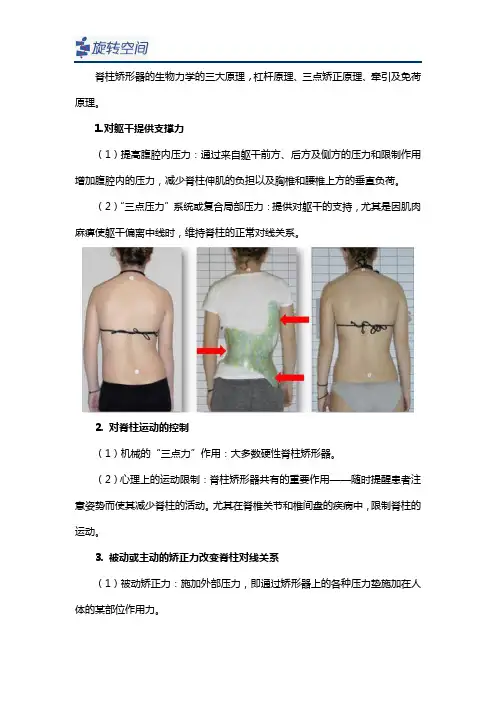

脊柱矫形器的生物力学的三大原理,杠杆原理、三点矫正原理、牵引及免荷原理。

1.对躯干提供支撑力(1)提高腹腔内压力:通过来自躯干前方、后方及侧方的压力和限制作用增加腹腔内的压力,减少脊柱伸肌的负担以及胸椎和腰椎上方的垂直负荷。

(2)“三点压力”系统或复合局部压力:提供对躯干的支持,尤其是因肌肉麻痹使躯干偏离中线时,维持脊柱的正常对线关系。

2. 对脊柱运动的控制(1)机械的“三点力”作用:大多数硬性脊柱矫形器。

(2)心理上的运动限制:脊柱矫形器共有的重要作用——随时提醒患者注意姿势而使其减少脊柱的活动。

尤其在脊椎关节和椎间盘的疾病中,限制脊柱的运动。

3. 被动或主动的矫正力改变脊柱对线关系(1)被动矫正力:施加外部压力,即通过矫形器上的各种压力垫施加在人体的某部位作用力。

(2)主动矫正力:矫形器在人体的压力垫对应相应的释放区,人体通过呼吸运动,胸腔和腹腔会增大。

但由于一侧受压,脊柱只能向有空间的释放区偏移,一般在脊柱的释放区域开有窗口。

人体可通过自身的呼吸运动产生矫正力。

脊柱矫形器的临床适应范围:(1)疼痛:腰部疼痛、坐骨神经根炎、腰椎间盘突出症等。

(2)固定:脊柱手术前后、脊柱融合术后、椎间盘手术后、脊柱骨折等。

(3)脊柱关节病:脊柱关节炎、类风湿性脊柱炎、脊柱软骨病、脊柱结核等。

(4)脊神经麻痹:麻痹性病变,如小儿麻痹后遗症、脊柱发育不良等。

(5)脊髓损伤:脑瘫、截瘫、脊柱裂等。

(6)脊柱外伤:脊柱滑脱、颈椎扭伤、椎间盘突出症、颈椎病、脊椎骨折或脱位等。

(7)脊柱畸形:青少年驼背、脊柱侧弯、脊椎前凸和后凸等。

脊柱矫形器的副作用:(1)运动不便、骨质疏松、皮肤磨损。

(2)长期佩戴会造成肌肉萎缩、肺活量减小、运动量消耗大、肌无力等。

(3)固定式矫形器还会引起关节李缩,阻碍脊柱运动。

(4)产生心理依赖,症状加重等。

施罗斯(武汉)实践学院是全球具有广泛影响力的施罗斯体操师认证机构,自2015年SBP进入中国大陆地区,一直致力于脊柱侧弯专业矫治人才的培养工作,施罗斯亚太区总裁Maksym先生曾多次到我中心授课,施罗斯家族第三代传人Weiss医生2020年五月也将亲临武汉主持体操是认证培训班。

脊柱疾病和损伤与脊柱受力的异常有明确关系,而康复治疗和预防也需要对脊柱运动的生物力学有清楚的了解。

本文旨在为临床和治疗技术人员提供相关的基础知识。

1、结构特征:脊柱是人体运动的主轴。

由多个椎体、多重关节(椎间“关节”、椎小关节)、众多肌肉和韧带紧紧围绕、生理弯曲,以满足脊柱的坚固性和可动性(柔韧性)。

其活动有三维方向(前后、左右、旋转)和六个自由度(3个平动、3个转动)。

2、位置特征:颈段支撑头颅,重心处于颈部前2/3和后1/3的交界处;胸段重心偏后(胸廓前后径的后1/4),与胸廓共同分解胸以上躯体的重量。

腰段居中,甚至前凸,以支撑体重。

3、解剖特征:(1)椎管:椎骨构成一个可褶曲的有效管腔以容纳延髓和脊髓。

(2)椎骨:由椎体、椎弓、上下关节突、棘突、横突构成。

椎体是椭圆形短扁骨,一圈致密的骨皮质包围海棉状的髓质(松质骨),上下骨皮质中有较厚的软骨板衬垫,边缘由较厚的环形衬板构成。

椎体的骨小梁除按应力线斜行交叉外;还可看到一组从椎体上面向后延伸,至椎弓根水平时呈扇形分布于下关节突与棘突,另一组则从椎体下面向后延伸到椎弓根水平时呈扇形分布于下关节突与棘突。

椎体前缘最薄弱,易于发生压缩性骨折。

横突和棘突作为脊柱肌肉的附着点,是脊柱动态稳定性的基础之一。

(3)椎间盘:内部为髓核,外部为纤维环。

髓核为半液态,由富亲水性的葡萄糖胺酸聚糖的胶状凝胶所组成。

除了下腰椎的髓核位置偏后外,髓核均位于椎间盘的正中。

纤维环为多层致密的结缔组织彼此斜行交织而成,自边缘向心分布,致密的纤维环开始是垂直的,越接近中心越倾斜,到中心接触髓核时,几乎近水平走向,并围绕髓核成椭圆形。

椎间盘受压时,髓核承受75%的压力,其余25%的压力分布到纤维环。

髓核还同时具有稳定脊柱运动的功能,在伸展运动时,上方椎体向后移位,缩减了椎间隙后缘,髓核受挤向前方偏移。

在前屈运动时,正好相反,从而使椎体获得较强的自稳性。

椎间盘总厚度约为脊柱全长的25%。

牵引的力学原理牵引是一种常见的力学原理,在物理学中,牵引是指用力将物体向一个方向拉动或推动的行为。

牵引是通过施加力来改变物体的运动状态或位置。

牵引的力学原理涉及到牛顿力学中的几个基本概念和定律。

牵引的力学原理可以从牛顿第一定律开始解释。

牛顿第一定律也被称为惯性定律,它表明物体保持静止或匀速运动状态直到外力作用于它。

如果外力施加在物体上,物体将受到加速度的影响并改变它的运动状态和速度。

因此,牵引是通过施加一定的外力来改变物体的运动状态。

牵引的力学原理还涉及到牛顿第二定律。

牛顿第二定律表明改变物体运动状态所需的力正比于物体的质量和加速度。

这个定律可以用数学公式F=ma表示,其中F是力,m是质量,a是加速度。

根据牛顿第二定律,当施加牵引力时,物体将受到与牵引力成正比的加速度。

牵引的力学原理还涉及到牛顿第三定律。

牛顿第三定律表明物体施加的力会产生一个与之相等但方向相反的反作用力。

这意味着当施加牵引力时,物体将产生与施加力相等但方向相反的反作用力。

这个反作用力也可以用牵引力来抵消,从而使物体保持平衡。

牵引的力学原理还涉及到摩擦力的概念。

摩擦力是由两个物体之间的接触面之间的相互作用而产生的。

摩擦力可以阻止物体在施加牵引力时滑动或滑动。

通过增加施加牵引力或减小摩擦力,可以提高牵引效果。

在实际应用中,牵引力学原理被广泛应用于各种领域。

例如,牵引力学原理在运输和交通中起着重要作用。

在汽车运动中,牵引力使车辆能够从静止状态加速并保持运动。

在铁路运输中,牵引力使火车能够拉动和推动车厢。

此外,牵引力学原理还被应用于医学和物理疗法中。

牵引被用于治疗脊椎问题,例如脊椎间盘突出或脊柱脱位。

通过施加适当的牵引力,可以减轻脊椎压力,减少疼痛并帮助恢复脊椎的正常状态。

总之,牵引是一种常见的力学原理,它通过施加一定的外力来改变物体的运动状态和位置。

牵引的力学原理涉及到牛顿力学中的几个基本概念和定律,包括牛顿第一定律、牛顿第二定律、牛顿第三定律和摩擦力的概念。

脊柱减压牵引的原理

脊柱减压牵引是一种常用的治疗脊柱压缩性疾病的物理疗法,其原理是通过施加适当的牵引力,减轻脊柱的压力,恢复脊柱的正常解剖结构和功能。

脊柱减压牵引的原理包括以下几个方面:

1. 拉伸脊柱:牵引力通过拉伸脊柱,使脊椎之间的间隙扩大,减轻椎间盘的压力。

这种拉伸作用可以通过不同的牵引方式实现,如重力牵引、机械牵引等。

2. 分散压力:脊柱减压牵引可以分散椎间盘和椎体之间的压力,减少压力在椎间盘和椎体上的集中,从而减轻疼痛和改善脊柱的功能。

3. 促进血液循环:脊柱减压牵引可以改善脊柱周边组织的血液循环,增加氧气和营养物质的供应,促进组织的修复和康复。

4. 松解紧张肌肉:牵引力可以减轻脊柱周围肌肉的紧张,放松肌肉,缓解肌肉疼痛和痉挛。

总之,脊柱减压牵引通过拉伸脊柱、分散压力、促进血液循环和松解肌肉,达到减轻脊柱压力、恢复脊柱正常结构和功能的效果。

不过,牵引治疗的效果因人而异,需要根据个体情况进行调整和监测。

牵引的力学原理

牵引是一种力学原理,它是指通过施加力来拉动物体的过程。

牵引的力学原理在许多领域都有应用,例如医学、运动、机械工程等。

在医学领域,牵引被用来治疗骨折、脊柱损伤等疾病。

在运动领域,牵引被用来增加肌肉力量和灵活性。

在机械工程领域,牵引被用来移动重物和提高机器的效率。

牵引的力学原理基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。

当施加力时,物体会产生加速度,从而移动。

牵引的力学原理还涉及到摩擦力和重力。

摩擦力是指物体与表面之间的摩擦力,它会影响物体的移动速度。

重力是指物体受到的向下的力,它会影响物体的重量和牵引的难度。

牵引的力学原理还涉及到杠杆原理。

杠杆原理是指通过杠杆的作用来增加力量的原理。

在牵引中,杠杆原理可以用来增加施加力的效果。

例如,在医学领域,牵引设备通常使用杠杆原理来增加施加力的效果,从而更好地治疗疾病。

牵引的力学原理还涉及到弹性原理。

弹性原理是指物体在受到外力作用后会发生形变,但在外力消失后会恢复原状的原理。

在牵引中,弹性原理可以用来减少施加力的影响。

例如,在运动领域,牵引设备通常使用弹性材料来减少施加力的影响,从而更好地保护运动员的身体。

牵引的力学原理是一种重要的力学原理,它在许多领域都有应用。

通过了解牵引的力学原理,我们可以更好地理解物体的移动和施加力的效果,从而更好地应用它们。

牵引床的原理牵引床是一种常见的医疗器械,广泛应用于骨科、神经外科等领域,用于治疗骨折、脊柱损伤等疾病。

它通过施加牵引力来纠正骨骼或脊柱的畸形,减轻患者的疼痛,促进骨折愈合。

那么,牵引床的原理是什么呢?首先,我们需要了解牵引的概念。

牵引是利用外力作用于患者身体的一种治疗方法,通过拉伸、牵引患者的肢体或躯干,以达到治疗目的。

在牵引床上,通常通过绳索、滑轮和重物等装置来产生持续的牵引力,从而实现治疗效果。

牵引床的原理主要包括以下几个方面:一、生物力学原理。

牵引床的牵引力是通过外力作用于患者身体,改变骨骼或脊柱的位置和形态,从而达到治疗效果。

根据生物力学原理,适当的牵引力可以调整骨骼的位置,减轻骨折或脊柱损伤的压力,促进愈合。

同时,牵引还可以改善患者的血液循环,缓解肌肉痉挛,减轻疼痛。

二、持续性原理。

牵引床的设计使得牵引力可以持续施加于患者身体,保持一定的牵引时间,从而达到治疗效果。

持续性的牵引可以使骨折或脊柱损伤的愈合更加稳定和有效,避免因为频繁移动而导致治疗效果不佳。

三、个体化原理。

牵引床的牵引力可以根据患者的具体情况进行调整,实现个体化的治疗效果。

不同的疾病需要不同的牵引力大小和方向,牵引床可以根据医生的建议和患者的情况进行调整,从而达到最佳的治疗效果。

四、安全性原理。

牵引床在施加牵引力的同时,需要保证患者的安全,避免因为牵引力过大或不当而导致意外。

因此,牵引床的设计需要考虑到患者的舒适性和安全性,确保牵引过程中患者不会受到二次伤害。

综上所述,牵引床的原理主要包括生物力学原理、持续性原理、个体化原理和安全性原理。

通过合理的牵引力施加,牵引床可以达到纠正骨骼或脊柱畸形、促进愈合的治疗效果,为患者带来福音。

在使用牵引床时,医护人员需要根据患者的具体情况进行合理的调整和监测,确保牵引治疗的安全和有效性。

脊柱生物力学特点

脊柱生物力学特点包括脊柱的运动稳定性、轴向刚度、角度刚度以及脊柱的应变和弯曲应力等,这些都与其结构和功能密切相关。

1. 脊柱的运动稳定性:通过对12具人尸体进行上胸椎三维运动稳定性测试,可以评估经腋中线胸腔入路侧方钢板内固定重建上胸椎的效果,这种手术入路稳定,能满足脊柱重建生物力学的需要。

2. 脊柱的轴向刚度:脊柱的轴向刚度是指脊柱在轴向方向上的抵抗弯曲的能力,例如经皮椎间孔镜腰椎间盘髓核摘除术作为微创治疗方法,具有创伤小、出血量少并能快速康复的优点,主要发生在40-60岁的中年人群。

3. 脊柱的角度刚度:脊柱的角度刚度是指脊柱在不同角度下抵抗弯曲的能力,对于不同疾病的治疗有很大的影响。

4. 脊柱的应变和弯曲应力:脊柱的应变和弯曲应力是指脊柱在不同负载下所受的变形和应力,这是评估脊柱健康状况的重要指标。

此外,脊柱生物力学还涉及到脊柱的应力分布、弹性模量和应变等方面。

了解脊柱生物力学的特点和变化,对于评估和治疗脊柱相关疾病具有重要意义。

牵引正脊法治疗脊柱小关节紊乱性疾病脊柱是人体的中轴,由椎骨及其连结组成。

脊柱连结紊乱是指连结椎骨的椎间关节、椎间盘和韧带等器官、结构在致病因素作用下,发生结构紊乱、组织退变及代谢异常等病理性变化。

脊柱连结紊乱性疾病是指由于上述病理变化所引起的临床病症。

如椎间盘突出症、小关节紊乱症、颈椎病及椎骨滑脱等。

牵引正脊法是以让患者处于牵引条件下,运用手法对紊乱的脊柱连结进行矫正为主的一种综合治疗方法。

1 脊柱运动的解剖和生物力学特点1.1 形态与功能的统一性直立是人类的特有功能,脊柱作为人体的支架和中轴,在形态结构上体现出与其功能的高度统一性。

如S形的脊柱弯曲与直立行走时的身体平衡相适应;自上而下逐渐增大的椎体形态与直立后的身体稳定和承受椎体节段以上部位的身体重量相适应,这些都是人类根据应力需要长期进化和发育的结果,与其他脊椎动物的脊柱具有明显差异。

因此,我们在脊柱疾患的诊疗过程中,有必要注意脊柱的直立功能。

1.2 脊柱运动与稳定的协调性脊柱具有前屈、后伸、左右侧曲、左右旋转和环转的三维运动功能,可发生前后、左右、上下和旋转位移。

而进行这些运动时一般都是相邻的几个连结节段的联合动作。

虽然单个连结节段的活动范围有限,但整个脊柱的活动范围则非常大。

任何连结节段的任何环节异常都将影响整个运动链的活动,而整体活动势必影响到相应的连结节段。

某一连结节段被固定后,有关负荷会转移到相邻的连结节段,从而使相邻连结节段易于出现运动损伤而紊乱。

1.3 脊椎连结节段的整体性:脊柱连结节段包括相邻的椎体、椎间盘、椎弓及其附属结构、关节突关节(小关节)、横突、棘突及相应部位的韧带等,是脊柱活动的最小功能单位。

同一连结节段的各部位在运动过程中是一个相互协调的统一整体。

椎间盘的形态改变和一对关节突关节的位置变化是连结节段运动与稳定的基础,任何运动都是椎间盘与其对应的一对小关节三点的联合动作。

2 脊柱小关节紊乱的病理学特点2.1 多节段病变常同时或先后发生:脊柱运动一般是几个连结节段的联合动作,能造成运动性损伤的异常应力往往同时影响多个运动节段,造成多个连结节段的共同损伤,而以某一节段的表现为主,其他节段次之,或病变形式不同,如相邻多节段椎间盘和小关节病变等。