脊柱生物力学

- 格式:ppt

- 大小:6.53 MB

- 文档页数:20

脊柱生物力学标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]脊柱生物力学1.运动节段由于脊柱的结构和功能较为复杂,在研究脊柱的生物力学时,通常观察脊柱的某一部分,该部分由相邻两椎体及其间的软组织构成,能显示整个脊柱相似的生物力学特性的最小功能单位,其运动的叠加可构成脊柱的三维运动,称为运动节段,又称脊柱功能单位。

分部:通常将其分为前后两部分:前部分由两个椎体、椎间盘和后纵韧带组成;后部分由相应的椎弓、椎间关节、横突、棘突和韧带组成。

前后部承载:前部的椎间盘和后部的小关节在负重及应力分布方面存在着一种独立的、动态的关系。

在侧方、前方剪应力作用、轴向压缩及屈曲运动时,前部的椎间盘是主要的负重部位。

如伴有较大的位移时,后部的小关节也承受部分载荷,在后方剪应力(背伸运动)和轴向旋转时,小关节则是主要的负重部位。

功能:①运动功能,提供椎体三维空间的运动范围;②承载功能,将载荷从颈部传到骨盆;③保护功能,保护椎管内容纳的脊髓及神经根。

椎体,椎间盘及前纵韧带、后纵韧带提供脊柱的支持功能和吸收对脊柱的冲击能量。

运动范围主要依靠椎间关节复合体完成。

躯干及韧带保证脊柱的稳定性和维持身体姿势。

2.脊柱运动学神经和肌肉的协同作用产生脊柱的运动。

脊柱作为柔软性载负体,其运动形式是多样的。

脊柱的运动范围较大,但组成脊柱的各个节段的运动范围却较小,节段间的运动是三维的,表现为两椎骨的角度改变和位移。

脊柱的活动通常是多个运动节段的联合运动,包括沿横轴、矢状轴和纵轴的旋转和平移。

限制任何部位的活动都可增加其他部位的活动。

(1)运动特性:在脊柱运动中,椎体与椎间盘韧带、关节囊等组织相比,变形量极小,分析运动时可视为刚体,而椎间盘等其他物体被视为塑性物体。

(2)自由度:按照刚体运动学理论,椎骨的三维运动有六个自由度即前屈/后伸、左/右侧弯和左/右旋转运动方向上的角度以及上/下、前/ 后和左/右方向的位移。

其中三个为平动自由度,三个为转动自由度。

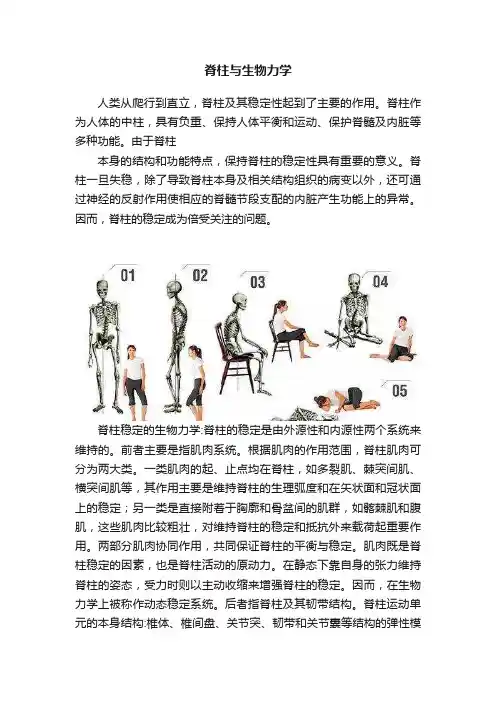

脊柱与生物力学人类从爬行到直立,脊柱及其稳定性起到了主要的作用。

脊柱作为人体的中柱,具有负重、保持人体平衡和运动、保护脊髓及内脏等多种功能。

由于脊柱本身的结构和功能特点,保持脊柱的稳定性具有重要的意义。

脊柱一旦失稳,除了导致脊柱本身及相关结构组织的病变以外,还可通过神经的反射作用使相应的脊髓节段支配的内脏产生功能上的异常。

因而,脊柱的稳定成为倍受关注的问题。

脊柱稳定的生物力学:脊柱的稳定是由外源性和内源性两个系统来维持的。

前者主要是指肌肉系统。

根据肌肉的作用范围,脊柱肌肉可分为两大类。

一类肌肉的起、止点均在脊柱,如多裂肌、棘突间肌、横突间肌等,其作用主要是维持脊柱的生理弧度和在矢状面和冠状面上的稳定;另一类是直接附着于胸廓和骨盆间的肌群,如髂棘肌和腹肌,这些肌肉比较粗壮,对维持脊柱的稳定和抵抗外来载荷起重要作用。

两部分肌肉协同作用,共同保证脊柱的平衡与稳定。

肌肉既是脊柱稳定的因素,也是脊柱活动的原动力。

在静态下靠自身的张力维持脊柱的姿态,受力时则以主动收缩来增强脊柱的稳定。

因而,在生物力学上被称作动态稳定系统。

后者指脊柱及其韧带结构。

脊柱运动单元的本身结构:椎体、椎间盘、关节突、韧带和关节囊等结构的弹性模量较高,承受外力时变形小,在生物力学上被称作静态稳定系统。

脊柱在以上两个系统的共同维系下,保持其稳定和正常的生理曲度,从而发挥其正常功能。

脊柱作为人体的中柱,其稳定的失衡会对其他的器官带来影响,引起相关疾病;同样,其他器官或组织结构的病变也必将对其稳定性带来影响。

在脊柱本身的稳定系统和四肢的骨、关节、韧带和肌肉的健康,胸廓腹压骨盆以及四肢姿势和功能对维系脊柱的稳定也起着不可忽视的作用。

虽然,这些因素被认为是脊柱稳定的辅助因素,但它却是影响脊柱稳定的充分条件。

但是,在研究脊柱稳定和治疗脊柱失稳时恰恰忽略了这些因素。

尤其是在上述因素成为脊柱失稳的原始病因时,忽略了它其结果是不言而喻的。

脊柱生物力学1.运动节段由于脊柱的结构和功能较为复杂,在研究脊柱的生物力学时,通常观察脊柱的某一部分,该部分由相邻两椎体及其间的软组织构成,能显示整个脊柱相似的生物力学特性的最小功能单位,其运动的叠加可构成脊柱的三维运动,称为运动节段,又称脊柱功能单位;分部:通常将其分为前后两部分:前部分由两个椎体、椎间盘和后纵韧带组成;后部分由相应的椎弓、椎间关节、横突、棘突和韧带组成;前后部承载:前部的椎间盘和后部的小关节在负重及应力分布方面存在着一种独立的、动态的关系;在侧方、前方剪应力作用、轴向压缩及屈曲运动时,前部的椎间盘是主要的负重部位;如伴有较大的位移时,后部的小关节也承受部分载荷,在后方剪应力背伸运动和轴向旋转时,小关节则是主要的负重部位;功能:①运动功能,提供椎体三维空间的运动范围;②承载功能,将载荷从颈部传到骨盆;③保护功能,保护椎管内容纳的脊髓及神经根;椎体,椎间盘及前纵韧带、后纵韧带提供脊柱的支持功能和吸收对脊柱的冲击能量;运动范围主要依靠椎间关节复合体完成;躯干及韧带保证脊柱的稳定性和维持身体姿势;2.脊柱运动学神经和肌肉的协同作用产生脊柱的运动;脊柱作为柔软性载负体,其运动形式是多样的;脊柱的运动范围较大,但组成脊柱的各个节段的运动范围却较小,节段间的运动是三维的,表现为两椎骨的角度改变和位移;脊柱的活动通常是多个运动节段的联合运动,包括沿横轴、矢状轴和纵轴的旋转和平移;限制任何部位的活动都可增加其他部位的活动;(1)运动特性:在脊柱运动中,椎体与椎间盘韧带、关节囊等组织相比,变形量极小,分析运动时可视为刚体,而椎间盘等其他物体被视为塑性物体;(2)自由度:按照刚体运动学理论,椎骨的三维运动有六个自由度即前屈/后伸、左/右侧弯和左/右旋转运动方向上的角度以及上/下、前/ 后和左/右方向的位移;其中三个为平动自由度,三个为转动自由度;3.运动范围(1)颈椎的活动度:颈椎是脊柱活动度最大的部分;颈椎活动由两个部分完成:①上颈椎枕-寰-枢复合体的联合运动;②下颈椎颈2~7的联合运动;前者以旋转运动为主,后者以屈伸运动为主;枕-寰-枢复合体是人体中轴骨中最复杂的关节;枕~颈1和颈1~颈2的关节均有伸屈运动,枕~颈1的屈伸范围为°,颈1~颈2关节约10°,二者使枕-寰-枢复合体的屈伸范围达到°;轴性旋转只发生在颈1~颈2关节,其旋转范围可达47°,相当于整个颈椎旋转度的40%~50%;枕-寰-枢复合体之间的平移度很小,枕~颈1间的轴性平移约1mm,颈1~颈2 的侧向平移一般只有在侧屈和轴性旋转时才会发生;下颈椎的屈伸活动主要发生在中段,颈5~颈6活动度最大,侧屈与旋转运动越向下越小;整个颈椎节段的联合运动,屈伸约145°,轴向旋转约180°,侧屈约90°;(2)胸椎的活动度:在矢状面上,上胸段平均每节段为4°,中段为6°,下段为12°;在冠状面上,上胸段的侧屈活动范围为6°,最下节段为9°;胸椎的轴性旋转范围自上而下逐渐减小,上胸段的活动范围为8°,下胸段只有2°左右;(3)腰椎的活动度:从腰1~腰5,屈伸范围逐渐增加,从腰1的12°增加到腰骶关节的20°;腰椎各节段的侧屈范围大致相同,但腰骶关节较小,只有2°~4°,腰5~骶1稍大,可到8°;腰椎的轴性旋转各关节基本相同,约为2°~3°,明显低于颈椎;4.椎体承载椎体主要承受压缩载荷,腰椎骨界面上的载荷比颈、胸椎要大;椎体骨密质较薄,主要由骨松质构成;骨松质的骨小梁是按纵横主应力迹线方向分布,椎体是椎骨受力的主体;椎体骨密质虽然较薄,但可承受椎体压力的45%~75%;椎体的抗压强极限约为5~7MPa;椎体的最大承载量与椎体的上下位置有很大的关系;在腰椎,压缩性载荷主要由腰椎椎体承受,只有18%的载荷由小关节承担;椎体的强度由年龄的增长而减弱,尤其是超过40岁将更加明显;5.椎间盘生物力学(1)结构特点:椎间盘由纤维环、髓核、透明软骨终板和Sharpey纤维组成;纤维环由坚韧的纤维组织环绕而成,各层纤维方向不同,彼此成30°~60°交角,增加了纤维环的抗载荷能力;髓核外观呈半透明的凝胶状,主要由软骨基质和胶原纤维组成,通过Sharpey纤维附着于椎体骺环;透明软骨终板是椎体上下软骨面,构成椎体的上下界,与相邻椎体分开,年轻人的髓核含水量约85%,其余是胶原纤维和蛋白多糖;髓核随年龄增长及椎间盘退变含水量逐渐降至70%;胶原维持椎间盘的形状和张力,蛋白多糖通过与水的相互作用维持组织刚度、抗压力和粘弹性;(2)椎间盘功能:正常椎间盘由胶冻状的髓核和纤维环组成,形成封闭的有一定压力的内环境,其功能有:保持脊柱的高度;连结椎间盘的上下两椎体,并使椎体有一定的活动度;使椎体便面承受相同的压力;对纵向负荷起缓冲作用;维持后方关节间一定的距离和高度,保持椎间孔大小;维持脊柱的生理曲度;6.小关节的生物力学(1)结构特点:脊椎节段的活动类型取决于椎间小关节的取向,而小关节面的取向,而小关节面的取向在不同的节段有一定的变化;下颈椎的小关节面与冠状面平行,与水平面成45°,允许颈椎前屈、后伸、侧弯和左右旋转;胸椎的小关节面与冠状面呈20°,与水平面呈60°,允许侧弯、旋转和一定程度上的屈伸;腰椎小关节面与冠状面呈45°,与水平面垂直,允许前屈、后伸、侧弯,限制过度的旋转运动;(2)承载能力:腰椎小关节能承受不同类型的载荷,其承受压缩载荷的作用因体位和姿势而异;当腰椎处在最大前屈位时,其小关节承受了约90%的张力但并不承受压应力;腰椎后伸至最大限度时小关节承受的压应力占33%;当腰椎承受剪切应力时,由于椎间盘的蠕变和松弛特性,可有效抵抗载荷,故小关节承受剪切应力明显加大,承载比例可达45%,与椎间盘大致相等;7.韧带生物力学(1)前纵韧带和后纵韧带:脊柱前纵韧带抗张力能力最强,其次是棘上韧带、棘间韧带和后纵韧带,前纵韧带的最大破坏载荷是后纵韧带的倍;前纵韧带刚度最大,其次是后纵韧带,棘间韧带最弱;前纵韧带和后纵韧带有较大的刚度,对于在屈伸运动时抵抗椎间盘膨隆和椎体移位有重要意义;棘上韧带变形能力最大,前纵韧带和后纵韧带变形能力最小;(2)黄韧带:呈节段性,有丰富的弹性纤维;黄韧带的抗张应力为30~50N,在脊柱韧带中范围最大;腰椎前屈时;黄韧带收到拉伸,弹力纤维被拉长,处于储能状态;当外力解除后,弹力纤维内储存的能量又会立即释放出来,使其恢复原状;腰椎后伸可使黄韧带松弛,由于预张力的作用,黄韧带不会出现皱着或弯曲凸入椎管;当腰椎间盘退变后,长期的追间距缩小,使黄韧带松弛,小血管迂曲变形,弹力纤维退行性变,黄韧带肥厚,其预张力消失,造成侧隐窝狭窄;(3)棘上韧带和棘间韧带:既起到稳定脊柱活动的作用,又能加强脊柱的外在稳定;棘上韧带位于棘突后部末端,呈狭条状,因其离脊柱伸屈轴心较远,所以,在脊柱做前屈运动时,棘间部分有较大的变形能力;8.脊髓的生物力学(1)结构特点:当脊髓无软棘膜包裹时,其特性如半流体性黏聚体,包裹软棘膜的脊髓为唯一具有特殊力学特性的结构;如除去周围的神经根、齿状韧带等组织、将脊髓悬吊起来,其长度可因自身重力而延长10%,此时若想将其继续延长,可突然出现弹性阻力;(2)位移曲线:脊髓的负荷-位移曲线有连个明显不同的阶段;第一阶段也可称初始阶段,很小的拉伸即可产生很大的位移;第二阶段,相同的牵拉只形成小的位移,造成第一阶段变化的力约,第二阶段脊髓在断裂前可承受20~30N的拉力;脊髓生物力学特性与组织特性有关,第一阶段有较大的伸缩性是脊髓折叠性形成的,可在很小的外力下折叠或展开,第二阶段脊髓展开或折叠已到极限,脊髓组织直接承受外力阻力将以10为指数而迅速增加;(3)脊柱活动与脊髓关系:椎管长度的改变总是伴有脊髓的相应改变,脊髓折叠和展开可满足脊柱从完全伸直到完全屈曲所需的70%~75%的长度变化;生理活动的极限部分由脊髓本身的弹性变形完成;脊髓在长度改变的同时,同样伴有横截面积的变化;9.神经根的生物力学(1)结构特点:与周围神经不同,脊髓神经根只在近脊神经节处才有一层神经外膜,而外周神经则有厚厚的神经外膜;脊神经由神经纤维和胞体组成,而外周神经只有神经纤维组成;(2)应力曲线:脊神经仅能被牵拉15%~23%;直腿抬高实验时脊神经可在在神经根管内滑动2~5mm;假如神经受到压迫,这种正常的神经根活动就会受到限制,在被牵拉的过程中,可产生神经的激惹和炎症,此时神经内的张力升高,在神经内可发生小范围结构上的破坏,从而造成神经根生物力学特性的改变;。

脊柱运动的解剖和生物力学基础脊柱是人体骨骼系统中的重要组成部分,它由多个椎骨组成,每个椎骨之间通过椎间盘连接。

人体脊柱分为颈椎、胸椎、腰椎、骶椎和尾椎五个部分,共有33个椎骨。

脊柱的主要功能是支撑身体的重量,保护脊髓和神经根,并提供运动的灵活性。

我们来了解脊柱的解剖结构。

每个椎骨由一个圆柱状的体和一个弓状的横突组成。

椎骨之间的椎间盘由纤维环和内核组成,纤维环具有一定的韧性和弹性,能够缓冲和吸收脊柱运动时的压力。

椎间盘的存在使得脊柱具有一定的弯曲和扭转能力。

此外,脊柱还有一系列的关节,包括椎体关节、小关节和椎弓关节,这些关节使得脊柱能够进行多方向的运动。

脊柱的生物力学基础是研究脊柱在运动中所承受的力学作用。

脊柱的运动主要包括屈曲、伸展、旋转和侧弯等。

这些运动是由脊柱的解剖结构和周围肌肉的协同作用完成的。

在运动中,脊柱受到多种力学作用,包括压力、拉力、剪切力和扭矩等。

我们来看脊柱在屈曲和伸展运动中所承受的压力和拉力。

当脊柱屈曲时,椎间盘受到压力,纤维环向后压缩,内核向前移动。

相反,当脊柱伸展时,椎间盘受到拉力,纤维环向前拉伸,内核向后移动。

这种压力和拉力的作用使得椎间盘能够缓冲和吸收脊柱运动时的冲击力。

我们来看脊柱在旋转运动中所承受的剪切力和扭矩。

旋转运动是脊柱最复杂的运动之一,它涉及到椎骨之间的小关节和椎弓关节的协同作用。

在旋转运动中,椎骨之间的小关节受到剪切力的作用,而椎骨之间的椎弓关节受到扭矩的作用。

这些力学作用使得脊柱能够进行旋转运动并保持稳定。

脊柱还承受着来自周围肌肉的力学作用。

肌肉通过肌腱与椎骨相连接,肌肉的收缩和松弛使得脊柱能够进行各种运动。

肌肉的力量和协调性对于保持脊柱的稳定性和灵活性至关重要。

脊柱的解剖结构和生物力学基础对于人体运动至关重要。

了解脊柱的解剖结构和生物力学特性可以帮助我们更好地理解脊柱的功能和运动机制。

同时,对于预防和治疗与脊柱相关的问题和疾病也具有重要的指导意义。

因此,我们应该重视脊柱的健康,保持正确的姿势和良好的运动习惯,以维持脊柱的正常结构和功能。

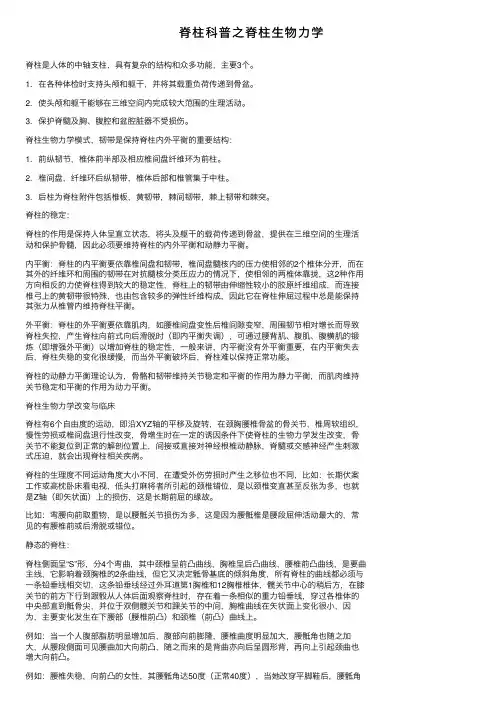

脊柱科普之脊柱⽣物⼒学脊柱是⼈体的中轴⽀柱,具有复杂的结构和众多功能,主要3个。

1. 在各种体检时⽀持头颅和躯⼲,并将其载重负荷传递到⾻盆。

2. 使头颅和躯⼲能够在三维空间内完成较⼤范围的⽣理活动。

3. 保护脊髓及胸、腹腔和盆腔脏器不受损伤。

脊柱⽣物⼒学模式,韧带是保持脊柱内外平衡的重要结构:1. 前纵韧节,椎体前半部及相应椎间盘纤维环为前柱。

2. 椎间盘,纤维环后纵韧带,椎体后部和椎管集于中柱。

3. 后柱为脊柱附件包括椎板,黄韧带,棘间韧带,棘上韧带和棘突。

脊柱的稳定:脊柱的作⽤是保持⼈体呈直⽴状态,将头及躯⼲的载荷传递到⾻盆,提供在三维空间的⽣理活动和保护⾻髓,因此必须要维持脊柱的内外平衡和动静⼒平衡。

内平衡:脊柱的内平衡要依靠椎间盘和韧带,椎间盘髓核内的压⼒使相邻的2个椎体分开,⽽在其外的纤维环和周围的韧带在对抗髓核分类压应⼒的情况下,使相邻的两椎体靠拢,这2种作⽤⽅向相反的⼒使脊柱得到较⼤的稳定性,脊柱上的韧带由伸缩性较⼩的胶原纤维组成,⽽连接椎⼸上的黄韧带很特殊,也由包含较多的弹性纤维构成,因此它在脊柱伸屈过程中总是能保持其张⼒从椎管内维持脊柱平衡。

外平衡:脊柱的外平衡要依靠肌⾁,如腰椎间盘变性后椎间隙变窄,周围韧节相对增长⽽导致脊柱失控,产⽣脊柱向前式向后滑脱时(即内平衡失调),可通过腰背肌、腹肌、腹横肌的锻炼(即增强外平衡)以增加脊柱的稳定性,⼀般来讲,内平衡没有外平衡重要,在内平衡失去后,脊柱失稳的变化很缓慢,⽽当外平衡破坏后,脊柱难以保持正常功能。

脊柱的动静⼒平衡理论认为,⾻骼和韧带维持关节稳定和平衡的作⽤为静⼒平衡,⽽肌⾁维持关节稳定和平衡的作⽤为动⼒平衡。

脊柱⽣物⼒学改变与临床脊柱有6个⾃由度的运动,即沿XYZ轴的平移及旋转,在颈胸腰椎⾻盆的⾻关节,椎周软组织,慢性劳损或椎间盘退⾏性改变,⾻增⽣时在⼀定的诱因条件下使脊柱的⽣物⼒学发⽣改变,⾻关节不能复位到正常的解剖位置上,间接或直接对神经根椎动静脉,脊髓或交感神经产⽣刺激式压迫,就会出现脊柱相关疾病。

脊柱生物力学1.运动节段由于脊柱得结构与功能较为复杂,在研究脊柱得生物力学时,通常观察脊柱得某一部分,该部分由相邻两椎体及其间得软组织构成,能显示整个脊柱相似得生物力学特性得最小功能单位,其运动得叠加可构成脊柱得三维运动,称为运动节段,又称脊柱功能单位。

●分部:通常将其分为前后两部分:前部分由两个椎体、椎间盘与后纵韧带组成;后部分由相应得椎弓、椎间关节、横突、棘突与韧带组成。

●前后部承载:前部得椎间盘与后部得小关节在负重及应力分布方面存在着一种独立得、动态得关系。

在侧方、前方剪应力作用、轴向压缩及屈曲运动时,前部得椎间盘就是主要得负重部位。

如伴有较大得位移时,后部得小关节也承受部分载荷,在后方剪应力(背伸运动)与轴向旋转时,小关节则就是主要得负重部位。

●功能:①运动功能,提供椎体三维空间得运动范围;②承载功能,将载荷从颈部传到骨盆;③保护功能,保护椎管内容纳得脊髓及神经根。

椎体,椎间盘及前纵韧带、后纵韧带提供脊柱得支持功能与吸收对脊柱得冲击能量。

运动范围主要依靠椎间关节复合体完成。

躯干及韧带保证脊柱得稳定性与维持身体姿势。

2.脊柱运动学神经与肌肉得协同作用产生脊柱得运动。

脊柱作为柔软性载负体,其运动形式就是多样得。

脊柱得运动范围较大,但组成脊柱得各个节段得运动范围却较小,节段间得运动就是三维得,表现为两椎骨得角度改变与位移。

脊柱得活动通常就是多个运动节段得联合运动,包括沿横轴、矢状轴与纵轴得旋转与平移。

限制任何部位得活动都可增加其她部位得活动。

(1)运动特性:在脊柱运动中,椎体与椎间盘韧带、关节囊等组织相比,变形量极小,分析运动时可视为刚体,而椎间盘等其她物体被视为塑性物体。

(2)自由度:按照刚体运动学理论,椎骨得三维运动有六个自由度即前屈/后伸、左/右侧弯与左/右旋转运动方向上得角度以及上/下、前/后与左/右方向得位移。

其中三个为平动自由度,三个为转动自由度。

3.运动范围(1)颈椎得活动度:颈椎就是脊柱活动度最大得部分。

脊柱侧弯是指脊柱在冠状面上出现侧弯的病理情况。

在研究脊柱侧弯时,生物力学是一项重要的研究领域,旨在探究脊柱侧弯形成和发展的机制以及相应的治疗方法。

脊柱侧弯的生物力学研究主要包括以下几个方面:

力学模型:建立脊柱侧弯的力学模型,模拟脊柱受力情况,以了解脊柱侧弯的发生原因和变形机制。

常用的模型包括有限元模型、弹性理论模型等。

生物力学参数:通过测量和分析脊柱侧弯患者的生物力学参数,如弯曲角度、扭曲角度、弯曲刚度等,以评估脊柱侧弯的严重程度和变形特点。

力的传递与平衡:研究脊柱侧弯时要考虑力的传递与平衡,包括脊柱的受力情况、肌肉的作用力、重力的影响等,以了解脊柱侧弯形成的机制。

动力学分析:分析脊柱侧弯运动过程中的力学特性和动力学特征,包括脊柱的转动、屈曲和伸展等动作,以深入了解脊柱侧弯的运动机制。

治疗方法研究:基于生物力学的研究结果,开发和改进脊柱侧弯的治疗方法,如矫正器的设计、手术方案的优化等,以提高脊柱侧弯的矫正效果。

通过生物力学的研究,我们可以更好地理解脊柱侧弯的形成机制和变形特点,为脊柱侧弯的预防、诊断和治疗提供科学依据。

此外,生物力学研究还可以促进对其他脊柱相关疾病的认识和治疗方法的改进。

脊柱生物力学特点

脊柱生物力学特点包括脊柱的运动稳定性、轴向刚度、角度刚度以及脊柱的应变和弯曲应力等,这些都与其结构和功能密切相关。

1. 脊柱的运动稳定性:通过对12具人尸体进行上胸椎三维运动稳定性测试,可以评估经腋中线胸腔入路侧方钢板内固定重建上胸椎的效果,这种手术入路稳定,能满足脊柱重建生物力学的需要。

2. 脊柱的轴向刚度:脊柱的轴向刚度是指脊柱在轴向方向上的抵抗弯曲的能力,例如经皮椎间孔镜腰椎间盘髓核摘除术作为微创治疗方法,具有创伤小、出血量少并能快速康复的优点,主要发生在40-60岁的中年人群。

3. 脊柱的角度刚度:脊柱的角度刚度是指脊柱在不同角度下抵抗弯曲的能力,对于不同疾病的治疗有很大的影响。

4. 脊柱的应变和弯曲应力:脊柱的应变和弯曲应力是指脊柱在不同负载下所受的变形和应力,这是评估脊柱健康状况的重要指标。

此外,脊柱生物力学还涉及到脊柱的应力分布、弹性模量和应变等方面。

了解脊柱生物力学的特点和变化,对于评估和治疗脊柱相关疾病具有重要意义。

脊柱的专业知识脊柱,是人体最重要的支撑结构之一。

它由33个椎骨组成,由于每个椎骨的形状和位置都不同,因此脊柱可以承担人体站立、行走、弯曲和扭转等各种动作。

脊柱的特点1. 生物力学特点:脊柱是由头颈部、胸部、腰部、骶部和尾骨组成的。

每个部位的椎骨都有不同的大小、形状和角度。

这使得脊柱能够承受各种方向的力量和扭曲,保持稳定性和柔韧性。

2. 解剖结构特点:脊柱由椎体、椎间盘、椎弓板、椎突等构成。

椎体是脊柱的主要承重部位,椎间盘位于两个椎体之间,起到吸收冲击力和分散压力的作用。

椎弓板和椎突是肌肉和韧带的附着点,维持脊柱的稳定性。

3. 运动特点:脊柱的各个部位都有一定的弯曲度,这使得人体可以进行前屈、后伸、左右弯曲和扭转等多方向运动。

但同时也容易出现各种脊柱问题,如脊柱侧弯、背痛、坐骨神经痛等。

脊柱的保健方法1. 合理运动:正确的体位和运动姿势是保护脊柱的关键。

保持正确的站立和坐姿方式,多进行运动和拉伸,同时避免大量扭曲、弯曲等运动。

2. 日常生活:保持正确的睡姿,睡前放松身体,避免过度疲劳。

长时间保持一个姿势时,要做好局部伸展和放松,减轻脊柱压力。

3. 饮食调理:饮食中要注意摄入足够的钙、维生素D等有助于骨骼健康的食物,减少烟酒等有害物质的摄入。

4. 矫正治疗:对于出现脊柱问题的患者,应及时进行专业的矫正治疗。

增强脊柱的力量和稳定性,同时纠正不良姿势和习惯。

总之,脊柱作为人体的支撑结构,保持其健康就显得十分重要。

通过日常生活中的正确体位和运动姿势、注意饮食、避免疲劳等一系列方法,维持脊柱的健康是可以做到的。

同时,注意及时进行专业的矫正治疗,可以减少脊柱问题的发生和影响。