紫砂艺术与佛文化的结合

- 格式:doc

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:2

浅谈紫砂“僧帽壶”的象征意义作者:吴群祥来源:《江苏陶瓷》2017年第06期摘要紫砂壶具有鲜明的文化特征,海纳百川,胸怀开阔,从来不走极端。

无论是道家的信徒,还是儒家的弟子;抑或是还俗的居士,出家的僧人,都可以融入壶器的设计中,使世人在紫砂壶的世界里找到自己的情感寄托与精神家园,紫砂“僧帽壶”就是一款佛家文化与紫砂文化相融的产物。

关键词紫砂;僧帽壶;象征意义紫砂壶得天独厚,应运而生,是一种文化含量极高的艺术品。

它把日常生活中的茶具与艺术相结合,紫砂文化的根深扎于民间,远至古老的“阴阳观”、“五行说”,近至“中国梦”,都能与紫砂壶绝妙地契合。

自从明代以来,紫砂壶一直受到天下茶客的喜爱,尤其表现在文人雅士亲自参与紫砂壶的设计。

紫砂壶与佛家的姻缘可以说由来已久,我国有案可稽的第一把紫砂“树瘿壶”就是佛家思想与紫砂文化相结合的产物。

许多高僧认为“吃茶去”是与佛靠近的路径之一,赵朴初先生就说过这样一句话:“七碗受至味,一壶得真趣,空持百千偈,不如吃茶去。

”这里的“吃茶去”看似一句简单的大白话,其实是禅语,无论你多忙,无论你多么忧伤,一句“吃茶去”便暗示你该放下了。

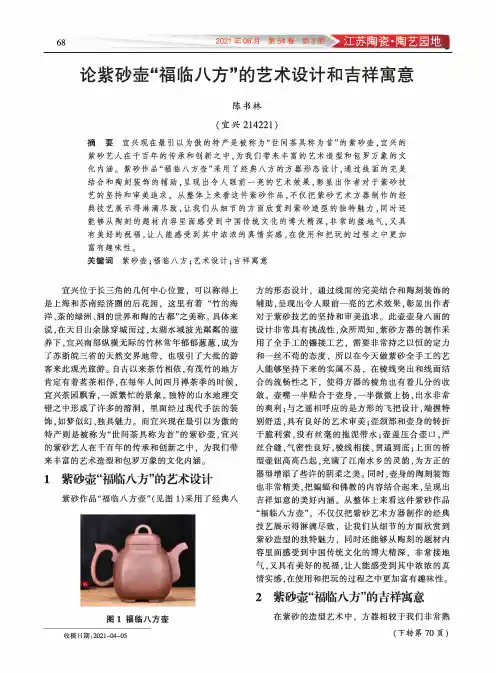

紫砂“僧帽壶”就是一款以佛家器物为造型的壶器,展示出佛家僧帽的形状与思想内涵(见图1)。

1 紫砂“僧帽壶”的造型紫砂“僧帽壶”由精细坚实的紫砂泥制作而成,形制淳朴、古雅。

因壶体形似僧帽而得名,造型为口沿上翘,前低后高,棱角突起,线条流畅,鸭嘴形流,口盖紧密,分毫不差,结构严谨。

紫砂“僧帽壶”的造型酷似僧帽,此壶壶身作六角形的僧帽,从壶盖开始,整个壶分为六等分。

壶冠分五瓣莲花,而第六瓣则改为流。

平带形的把手在壶流的对面,壶把的上弯有一按指位。

此外,紫砂“僧帽壶”还具有束颈、鼓腹、圈足等特点,具有强烈的少数民族风格。

2 紫砂“僧帽壶”的象征意义紫砂艺术中的佛学思想源自生活的隐喻,紫砂“僧帽壶”以僧帽为造型,这种紫砂与佛家的结合最为直观,但其象征意义却是十分含蓄的。

2019-12文艺生活LITERATURE LIFE。

,,,。

,,。

尘俗远去紫韵出———简析“出尘壶”的结构造型与佛教文化内涵庄玉英(江苏宜兴214200)摘要:紫砂壶不仅象征着中国传统陶制艺术品的最高成就,更是中国雅文化的象征。

无论主题、造型或装饰有何种不同,紫砂壶总是指向一种人们对于高雅文化的追求。

此件“出尘壶”造型简约,清爽宜人,装饰简单但形象具体。

本文将通过对此壶的分析来阐明其结构造型的特点与独特的佛教文化内涵。

关键词:紫砂壶;出尘;结构造型;佛教文化中图分类号:J527文献标识码:A文章编号:1005-5312(2019)36-0037-01中国的江苏宜兴,素有“茶的海洋”与“陶的古都”之称,因此在传统手工艺品制作方面颇有心得紫砂壶的泥料不仅体现着手工艺人的偏好,更与壶的主题相关。

此件“出尘壶”外表呈棕褐色,古朴深厚,韵味十足。

这是运用段泥烧制而成的,这是一种极为珍贵稀少的泥料,尤其在长期泡养后会出现极大的变化。

此壶表面虽然光洁细腻,然而却有一些金色斑点泼洒于壶上,这也就是紫砂泥中“鸡眼”,它的存在为原本素净的紫砂壶增添了艺术活力。

佛教文化以讲究平和脱俗,自然高远为特征,因此以段泥来烧制紫砂壶是出于对佛教文化的契合,所以不以华丽精致为特征,着重突出朴素沉静的品格。

圆器不仅是紫砂壶的经典造型,更是传统茗器中之中的经典。

圆器不仅易于制作,且没有棱角的造型使人在使用时较为自由方便。

此件紫砂壶造型呈椭圆形,以往椭圆形的紫砂壶往往是壶腹饱满,此件紫砂壶则身形较为高大均衡,形成纵向的椭圆形,壶身两侧线条对称,四个边角处理地十分圆润,由于角度不同使上部较下部略宽,因此此壶造型既规整而又通过线条变化产生独特的视觉效果,底部形成小巧精致的圆形小平底,与壶身融合感较强。

壶身的形状像极了佛珠,手工艺人便以此为参考塑造了壶身,不仅使壶身结构造型较为独特,也完成了对于艺术主题的表达。

在壶身底部有刻画装饰,这也是紫砂壶的经典装饰技法之一。

PURPLE CLAY紫砂专题119CERAMICS SCIENCE & ART论紫砂壶“僧帽”的工艺之美和佛教文化江南水乡宜兴,在古代的时候被称作“阳羡”,是一个常见于古籍诗歌之中的名字。

山明水秀、物华天宝、人杰地灵,史话流长,这些词语都是对这片土地的赞美和褒奖。

宜兴是中国最古老的的茶叶产区之一,在唐朝的时候因为绿茶的品质良好而被选为贡品,在茶仙卢仝“天子未尝阳羡茶,百草不敢先开花”的赞扬之下,宜兴紫笋茶名满天下,成为一时之极,尽管在后来的气候变化和人们饮茶习惯的改变之中茶叶重心南移,但是宜兴紫砂的出现让茶文化的内涵得到了延续。

宜兴红茶和紫砂壶成为了最佳拍档,自明代紫砂壶盛行以来,在许多的紫砂艺人的传承创新和匠心守正之下,紫砂艺术和茶文化相得益彰,让我们感受到了无与伦比的视觉享受和口感体验。

宜兴的紫砂艺人在中国传统文化之中汲取了大量的养分,特别是宜兴在古代的时候有“佛国”的称号,给人以“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的感觉,所以关于佛教题材的紫砂壶也是不胜枚举,我们最为熟悉的容天壶,把“大肚能容,容天下难容之事”的蕴含平淡无奇地诠释得深入人心,可谓是紫砂艺术无穷魅力的美好体现。

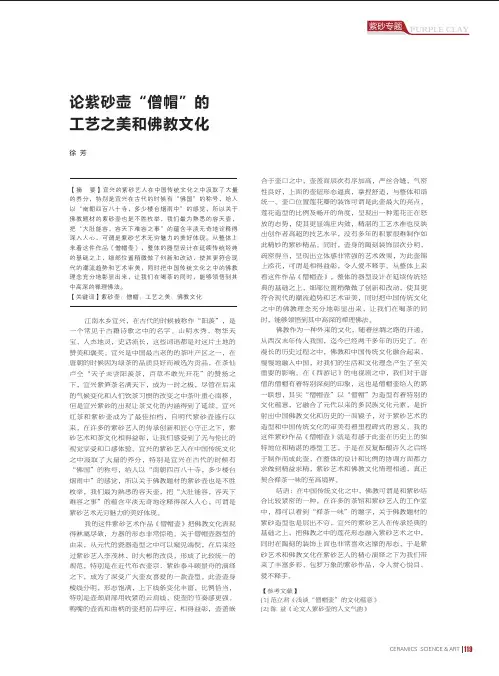

我的这件紫砂艺术作品《僧帽壶》把佛教文化表现得淋漓尽致,方器的形态非常惊艳。

关于僧帽壶器型的由来,从元代的瓷器造型之中可以窥见端倪,在后来经过紫砂艺人李茂林、时大彬的改良,形成了比较统一的规范,特别是在近代布衣壶宗、紫砂泰斗顾景舟的演绎之下,成为了深受广大壶友喜爱的一款壶型。

此壶壶身棱线分明,形态饱满,上下线条变化丰富,比例恰当,特别是壶颈肩部用收紧的云肩线,使壶的节奏感更强。

鸭嘴的壶流和曲柄的壶把前后呼应,相得益彰,壶盖嵌徐 芳【摘 要】宜兴的紫砂艺人在中国传统文化之中汲取了大量的养分,特别是宜兴在古代的时候有“佛国”的称号,给人以“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的感觉,所以关于佛教题材的紫砂壶也是不胜枚举,我们最为熟悉的容天壶,把“大肚能容,容天下难容之事”的蕴含平淡无奇地诠释得深入人心,可谓是紫砂艺术无穷魅力的美好体现。

顺其自然,随遇而安作者:李浩洪来源:《江苏陶瓷》2019年第02期摘 ;要 ;宜兴紫砂产品具有浓郁的生活气息和时代特色,显示着精美绝伦又不失个性的艺术魅力,紫砂自诞生起就与佛文化有着不可分割的联系,是中国传统佛教文化的深厚载体。

本文以紫砂作品“心经”为例,浅谈其造型设计和文化内涵。

关键词 ;宜兴紫砂;心经;佛文化宜兴紫砂与佛家有着深厚的渊源,传说中紫砂“五色土”的发现就是源于一位异僧的指点,第一把紫砂壶“供春”的诞生也与金沙寺一名和尚有着密不可分的关联,可以说,紫砂天生与佛文化息息相关,承载着丰富的禅理,给人以精神上的感悟和启迪。

宜兴紫砂自北宋发展至今,在历代匠人的传承创新和文人雅士的参与设计下,发展出紫砂壶、紫砂花盆、紫砂雕塑等一系列紫砂制品,丰富了人们的物质文化生活。

紫砂作品“心经”(见图1)由一对瓶状器皿组成,造型如花瓶,瓶身圆润开阔,线条柔和优雅,显现着饱满的张力,瓶底与瓶口上下呼应、大小统一,瓶底圈足撑起壶身,平添了几分挺拔高雅的气质,瓶口与瓶底渐趋收缩,身筒饱满,给人以浑然敦厚、质朴大方之感。

作品简练而优雅,古色古香的造型在无形中洗涤着人们的心灵,让人在不知不觉中平静下来。

作品采用了陶刻的装饰技法,将佛教作品《心经》刻于紫砂制品上,又采用了描金的装饰工艺,为作品增加了几分吉祥富贵、恢弘大气的韵味,给人以极大的审美享受,丰富了作品的内容,提升了作品的文化内涵。

《心经》之下又陶刻一圈古代车马纹饰,给人以浓厚的历史韵味,增加了作品的底蕴。

《般若波罗蜜多心经》是佛教经典中文字最为精炼、禅理最为精辟的一部典籍,也是六百卷《大般若经》中文字最少的一部佛经,全篇虽然只有260个字,但字字珠玑、句句经典。

作品的《心经》陶刻选用了隶书字体,隶书由篆书简化、演变而成,隶书方圆周正、字形简朴大雅,给人传统、稳重的感觉。

《心经》陶刻十分考验作者的功底,极为耗费时间和精力,刻字之前作者必须熟悉《心经》中的每个字,并在隶书字帖范本中找到相应的字形,字字都有出处,要严谨对待。

论紫砂壶"梵莲〃的造型特点和佛教文化范云松江苏宜兴宜兴214221【摘要】紫砂质朴的肌理非常符合国人藏而不露、低调内敛的 性格特征,在加上书法、绘画、篆刻等艺术形式的装饰,使其从 简单的实用器升华成为一种艺术品,在长期的把玩和养壶的过程之中,成为了我们的精神寄托,其中蕴含的精气神韵让许多的壶友和藏家沉迷其中、爱不释手。

紫砂作品"梵莲"采用了紫砂经典造型艺术之中的提梁形态,在继承传统的基础之上充分地体现了创作者的艺术理念和设计思路。

从整体上来看此壶,主要的设 计运用在莲花的捏塑之上,筋纹清晰、莲瓣抽象却片片分明,如 同僧帽一般,让人观之充满了肃穆庄严之感,提梁的制作颇具功力,彰显出作者不凡的创作实力。

上手把玩此壶,非常实用大气,其中的佛教文化蕴含一目了然,在冲泡茶叶的过程中很好地体现了禅茶一味的理念。

【关键词】紫砂壶;梵莲;造型特点;佛教文化在世界陶瓷艺术之林中,紫砂艺术可谓是后起之秀,但 是却吸引了许多目光的关注,特别是国外的艺术家对于宜兴 特有的紫砂艺术颇为好奇,于是每年都有大量的外国友人来 宜兴参观、访问、学习紫砂制作技艺,了解其背后的文化内 涵,紫砂艺术得以在如今呈现出方兴未艾、蓬勃发展之趋 势,令人欣喜。

尤其是在当今忙碌的生活节奏和机械化大生 产的冲击之下,紫砂壶的制作依然坚持传统手工,宜兴的紫 砂艺人从小就在泥凳旁边玩耍,父辈们耳提面命和淳谆教 导,使得紫砂艺术的基因已经深深地注入其中,许多的年轻 紫砂艺人都是在读书以后走出家乡又回到紫砂的怀抱之中,把现代的艺术设计潮流和紫砂语言融为一体,创作而成具有 传统韵味和时代鲜明特点的紫砂作品,让我们在欣赏紫砂艺 术的同时,还能够在其中汲取到许多的传统文化知识,提髙 自己的文化修养、艺术审美水准。

紫砂质朴的肌理非常符合 国人藏而不露、低调内敛的性格特征,在加上书法、绘画、篆刻等艺术形式的装饰,使其从简单的实用器升华成为一种 艺术品,在长期的把玩和养壶的过程之中,成为了我们的精 神寄托,其中蕴含的精气神韵让许多的壶友和藏家沉迷其 中、爱不释手。

191徐秀棠-始陶艺僧紫砂壶中的茶禅文化意蕴探究胡付照紫砂壶的诞生,是为茶而生。

从北宋初创之大壶煮水、盛水之用,发展到明清时案头泡茶瀹茶之小壶,随着饮茶方式的变化而不断发展变化。

中华茶文化内涵丰富,其与儒释道密不可分,紫砂壶作为茶具中的一份子,其文化内涵丰厚,与佛教缘分甚深。

一.紫砂壶的诞生即与佛教有密切的关系紫砂壶的制作是宜兴陶业兴盛发展过程的一个必然产物。

制壶名手名家的出现,是宜兴代代陶瓷智慧薪火相传的结果。

现存紫砂壶文化方面的第一本专著———明代周高起所撰《阳羡茗壶录》中记载了“富贵土”的传说。

传说是一位“始陶异僧”指点了黄龙山上的“五色土”,宜兴土地上的人们以抟土制陶为业,过上了富庶的生活:“有异僧经行村落,日呼曰:‘卖富贵土。

’人群嗤之。

僧曰:‘贵不要买,买富何如?’因引村叟,指山中产土之穴去,及发之,果备五色,灿若披锦”。

从始陶艺僧的传说,我们不难发现,紫砂壶的诞生,从原料的发现上就显示了与佛家的密切关系。

江南佛事兴盛,在有关紫砂陶的传说中,紫砂壶的传说更是与佛教密切相关。

周高起《阳羡茗壶录》载:“金沙寺僧,逸其名,闻之陶家云:僧闲静有致,习兴陶缸瓮者处,搏其细土,加以澄练、捏筑为胎,规而圆之,刳使中空,踵传口柄盖的,附陶家穴烧成,人遂传用”。

后,此书又载,儒士吴颐山居士读书于寺庙中,陪读书童供春窃仿老僧心匠,“淘细土抟坯,茶匙穴中,指掠内外,指螺纹隐起可按,胎必累按,故腹半尚现节腠,视以辨真”,学得制壶之技艺,遂传天下。

现代学界,对供春其人考证未有统一观点。

现今在中国国家博物馆中所藏“供春款树瘿壶”,真赝亦未有定论。

昌迦禅师在《禅宗的指纹-紫砂茶具》中针对博物馆所藏的树瘿壶上精细的仿真树文指出:“这树瘿壶乃是后代对供春手捏壶的不合理仿制品,原本异僧教给供春捏制过程中所天然留下的周身纹理,因为现代制作工艺的改变而不得其解,终而以主观划线方式误解了捏纹所具的天然肌理,我批评说:是后代围坯打墙法工艺代替了江南大学商学院192李茂林-僧帽壶时大彬-僧帽壶顾景舟-僧帽壶(清)曼生壶之箬笠异僧和供春特有的捏筑法工艺,造成这把供春壶不伦不类的仿制结局。

浅谈紫砂“观自在观音菩萨雕像”与佛文化的关系作者:周刚来源:《江苏陶瓷》2017年第03期摘要佛教在我国历史悠久,早在东汉时期,佛教传入我国以后,佛教文化与我国的哲学、文学等多种艺术形式发生融合,不但产生了禅学,还与多种文化交融发展。

其中,以紫砂为代表的宜兴陶瓷就与佛教文化交汇融合,使宜兴的紫砂陶瓷文化有了新的内涵诠释。

关键词紫砂;观自在观音菩萨雕像;佛文化在历史悠久的宜兴陶瓷中,有着几百年历史的紫砂陶作品是“后来者居上”。

紫砂陶作品能够出类拔萃,最重要的原因是其具有文化价值。

其中,佛教文化与紫砂的关系极为密切,紫砂泥料在北宋时期被发掘,此后历经明、清时期的繁盛,这期间民间流传着不少关于紫砂陶与佛教有关的传说。

以紫砂泥为例进行说明,紫砂泥是宜兴特有的一种陶土。

传说,紫砂土的发现与广施善缘的僧人有关。

明代的周高起在《阳羡茗壶系》一书中记载了一名僧人在村落大声呼“卖富贵土。

”村里人都嘲笑他。

僧人说:“贵不欲买,买富如何?”村里人半信半疑,随着僧人所指的方向去搜索,果然在一处附近的山中发现了紫砂土,紫砂泥也因此被后人称作“五色土”,或者“富贵土”。

这个流传虽然未必是真,但是体现了“我佛慈悲”,佛家希望人们以陶致富,过上更好的日子,可谓是“佛法无边”啊。

为了记住这位为民着想的僧人,宜兴人把他称为“始陶异僧”。

2002年,大型紫砂雕塑“始陶异僧”诞生于紫砂陶作品创作大师徐秀棠手中。

这件奇特的作品如今被供奉在富藏紫砂泥的黄龙山麓的大水潭边,让陶都人民世代不忘其恩泽。

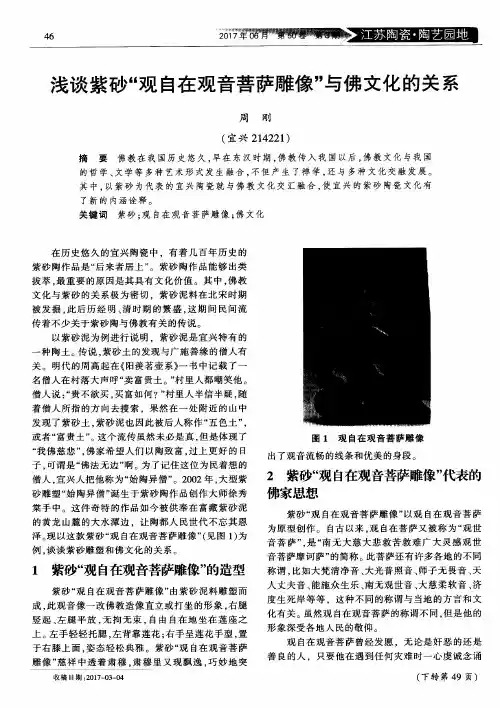

现以这款紫砂“观自在观音菩萨雕像”(见图1)为例,谈谈紫砂雕塑和佛文化的关系。

1 紫砂“观自在观音菩萨雕像”的造型紫砂“观自在观音菩萨雕像”由紫砂泥料雕塑而成,此观音像一改佛教造像直立或打坐的形象,右腿竖起、左腿平放,无拘无束,自由自在地坐在莲座之上。

左手轻轻托腮,左背靠莲花;右手呈莲花手型,置于右膝上面,姿态轻松典雅。

紫砂“观自在观音菩萨雕像”慈祥中透着肃穆,肃穆里又现飘逸,巧妙地突出了观音流畅的线条和优美的身段。

紫砂艺术与佛文化的结合

作者:唐贤东

来源:《江苏陶瓷》2019年第02期

摘 ;要 ;宜興紫砂享誉中外,历经几百年的发展,在无数紫砂艺人的传承创新和文人雅士的参与推广下,集实用性、观赏性和文化性于一体,发展至今已成为文明的一种代言,有着深刻的精神文化内涵,是悠久中华思想的极佳延伸与寄托。

优秀的紫砂艺人,格外重视作品的思想性,擅长从中国古代经典文化中汲取精髓,从而更好地展现并保存优秀文化,发扬其内涵。

本文以紫砂作品“心经器皿”为例,浅谈其中蕴含的优秀佛教文化。

关键词 ;紫砂;佛教文化;心经

宜兴紫砂历史悠久、底蕴深厚,自北宋发展至今,几度沧桑、几度坎坷,在曲折磨难中发展,与中国传统文化血脉相融、相辅相成,如今已成为享誉世界的紫砂文化,在中国传统文化之林独树一帜。

紫砂具有独特的民族风格,是中华艺术的一张名片,它与壶艺、茶趣等融为一体,是文人雅士品茗低吟的座上客,是书斋雅阁中的点睛之笔。

紫砂产品丰富多样,从紫砂壶、紫砂杯到紫砂茶宠、紫砂花盆等,其造型精彩纷呈,蔚为壮观,体现了历代紫砂艺人的智慧和个性,体现了文人雅士的情怀和奇思妙想。

紫砂与金石书画等多种艺术形式相结合,沉淀了深厚的文化底蕴。

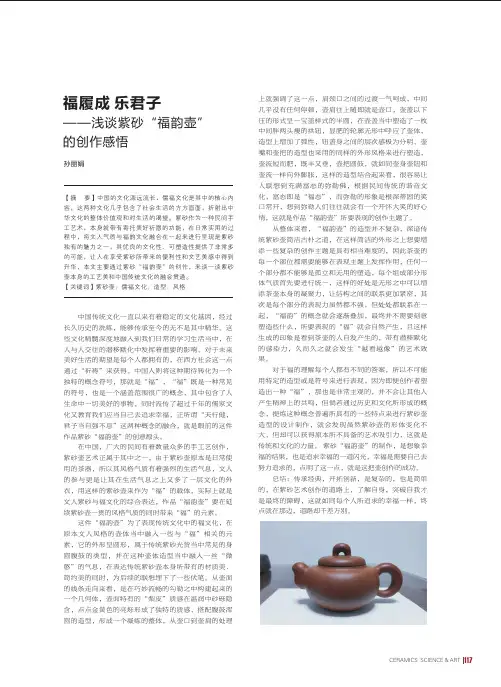

紫砂作品“心经器皿”(见图1)是两只杯子,以心经为主题,表现出浓郁的佛教文化特色,具有深刻的思想内涵。

自古以来,佛教就与紫砂有着千丝万缕的联系,《阳羡茗壶录》中记载:“相传壶土所出,有异僧经行村落,呼曰:卖富贵土。

人群嗤之。

僧曰:贵不欲买,买富如何?因引村叟,指山中产土之穴。

及去,发之,果备五色,灿若披锦。

”紫砂泥的出世便与佛教有着深厚的渊源。

一直以来,紫砂浸润着深厚的佛文化,受到佛文化的熏陶,体现了丰富的禅理。

紫砂杯“心经器皿”在造型上简约质朴、自然朴素,简单爽利的线条勾勒出杯身圆润的轮廓,柔和而有张力,杯身高挺,底部渐收,杯底为圈足,自然承托起杯身,整体端庄挺拔。

左图的紫砂杯正中陶刻“般波罗蜜多心经”几个大字,边上以小字陶刻心经,字体优雅娴静,渲染出典雅庄重的氛围和气质;右图的紫砂杯杯身正中陶刻一尊佛像,其神态安详,平静地打坐,不受外界所扰,表现出超然脱尘之感,佛像周身以小字陶刻心经,与左边的杯子相呼应,契合作品的主旨。

整体陶刻刀法娴熟,字迹连贯、一气呵成,毫无虚浮僵滞之感,让人心生安宁优雅,整体陶刻以描金的技法进行装饰,更给人以大气尊贵、吉祥安泰之感。

两只杯子沿杯口一圈皆以彩绘的技法饰以花瓣图案,造型宛若出淤泥而不染的莲花,极具韵律美和形式美,给人以极大的审美享受。

作品“心经器皿”的造型与装饰相辅相成,融入心经和莲花等具有佛教代表性意义的元素,给人以心素如简的淡然,乘舟松鹤的闲雅、方圆并济的内敛,突出佛教文化的主题,提升了作品的内蕴。

《心经》是佛教的代表性读物,它对人的启示主要有以下两点:(1)使人看破世事,对于生不带来死不带去的一辈子,无论是财色、名利还是地位,都是虚幻不实的,我们不能执着于身外之物,而舍不得放不下。

唯有放下,才能以平和的心态来对待人生的得与失,只有这样,每个人都能活得安宁平和,世间也会成为一片净土。

(2)劝人心无挂碍。

心常清净,远离杂念妄想,就超越了世俗名利的困扰,当一个人看破世间的是非、得失、荣辱,无牵无挂,就能活得自在洒脱,按照自由意志去生活。

佛语有云:“空持百千偈,不如吃茶去”,也说明了人要顺其自然的道理,与其正襟危坐、苦恼地钻研经书,不如静下心来喝一杯茶,当你平心静气之后,一切禅理就自然明了。

莲花有“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的美誉,还有“花中四君子”之一的美誉,在人们心中象征着纯洁无瑕、清净安宁,也是佛教的代表性植物。

一直以来,以心经和莲花为题材的紫砂作品数不胜数,佛教文化对紫砂艺人及其创作都有着深厚的影响,佛教文化不知不觉融入紫砂艺人的生活中,同时紫砂艺人又通过自己的双手和领悟感思创作出具有佛文化内涵的作品,引人深思和共鸣,进一步推动了紫砂文化与佛文化的结合,推进了文化的繁荣创新和与时俱进的发展。

时代在不停地发展,紫砂在不同的时代中谱写出不同的内涵,展现出蓬勃发展的生命力和与时俱进的开创力。

佛文化作为三大宗教文化之一,具有深厚的传统根基,寄托着人们丰富的情感和精神力量。

作品“心经器皿”将凝重深远的文化背景与时代内涵相结合,彰显出作品独一无二的艺术之美。