宜兴紫砂陶

- 格式:wps

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:2

宜兴紫砂壶的发展历史紫砂壶在拍卖市场行情看涨,是具有收藏价值的“古董”,名家大师的作品往往一壶难求,正所谓“人间珠宝何足取,宜兴紫砂最要得”。

紫砂壶,曾是中国特有的手工制造陶土工艺品,现也有机器大批量制造的。

制作原料为紫砂泥,原产地在江苏宜兴,又名宜兴紫砂壶。

宜兴紫砂陶刻由来已久,元人蔡司沾《霁园丛话》里就有“奈于白下获一紫砂罐,有‘且吃茶,清隐’草五文字”的记载,这是目前所知在紫砂器物上题刻词句的最早年代,但仅见诸记载,原物已佚,尚不知是刻于壶底还是壶身。

据考证最初的镌刻大多位于壶底和壶盖的边沿而很少见于壶身,其内容也仅仅记载着作者的名号而已。

稍后便有在砂壶身上题刻诗句的作品出现,绘画绝少。

明“供春壶”之前的紫砂陶刻是用竹尖刀制陶工具在坯体未干时刻制的,其刀刻痕与现代意义上的陶刻味有明显区别,后发展成用专门的铁制刻刀在坯将干未干时镌刻。

明清以降,宜兴紫砂名气大盛,紫砂壶以简括大方之形、淳朴典雅之色和安逸恬静之态深受文人学士关注,达官显贵、文人墨客来宜兴定制紫砂壶和文房玩具者甚众,如赵宦光、董其昌、顾元庆、郑板桥、吴大徵、任伯年等定制的壶器均署室斋名以传世。

紫砂壶成为众多文人闲士品茗吟诗,风花雪月时的把玩物,其典雅、恬适、朴茂的风格正与文人澹泊、雅致、清丽的审美情趣相吻。

宜兴紫砂壶紫砂壶镌刻题辞的盛行,推进了文人直接参与创作。

有意识地将紫砂壶作为创作的载体者,当推清嘉庆年间的陈鸿寿字曼生。

陈曼生是著名的“西泠八家”之一,不仅娴熟于金石书画,更是嗜壶成癖。

他和杨彭年合作设计的紫砂壶,其色含蓄,其质温润,其形典雅,亦书亦画的陶刻艺术“切茶、切水、切壶、切情”,可谓美妙绝伦。

由于陈曼生的倡导及一批金石书画家的参与,推动了紫砂陶刻的发展也大大提高了紫砂壶的品位。

陈曼生留下的“曼生十八式”可称道艺结合的经典,后世奉为圭皋。

曼生之后“壶随字贵、字随壶传”成了文人和匠师合作时共同认可的审美标准。

与曼生同时代的梅调鼎,曾在一款称砣款式的“秦权”壶上题铭:“载船春茗桃源卖,自有人家带称来”,其文回味十足,其字遒劲有力,方寸之间便构成壶、字、意、情皆佳的绝妙之作。

宜兴历史文化概述宜兴位于中国江苏省南部,是一座历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

宜兴的历史可以追溯到公元前770年左右,距今已有近3000年的历史。

在这漫长的历史长河中,宜兴曾经是吴、越、楚、齐等多个古代王朝的重要一部分,也是中国陶瓷之乡和茶文化的发源地之一。

宜兴的历史文化遗产丰富多样,其中最著名的就是宜兴紫砂陶。

宜兴紫砂陶是中国传统工艺的瑰宝之一,以其独特的材质和精湛的工艺而闻名于世。

宜兴的紫砂陶起源于明代,经过几百年的发展,已经成为中国陶瓷艺术的代表之一。

宜兴的紫砂陶制品以其精美的外观和实用性而受到广泛的赞誉,成为了中国传统文化的重要组成部分。

此外,宜兴还以其丰富的茶文化而闻名于世。

宜兴茶是中国传统名茶之一,有着悠久的历史和卓越的品质。

宜兴的茶叶种植历史可以追溯到唐代,经过千年的发展,已经形成了独特的品种和制作工艺。

宜兴的茶叶以其香气浓郁、滋味醇厚而受到广大茶叶爱好者的喜爱。

宜兴的茶文化不仅体现在茶叶的制作和品鉴上,还体现在茶道、茶艺等方面,成为了中国传统文化的瑰宝。

除了紫砂陶和茶文化,宜兴还有许多其他的历史文化景点和遗产。

其中最著名的包括宜兴市博物馆、宜兴市文化艺术中心、宜兴市图书馆等。

这些文化设施不仅展示了宜兴的历史和文化,还为人们提供了学习和了解宜兴的机会。

此外,宜兴还有许多古建筑和古遗址,如宜兴古城遗址、宜兴文昌阁等,这些古迹见证了宜兴的历史变迁,也是宜兴历史文化的重要组成部分。

宜兴的历史文化不仅体现在物质方面,还体现在人文和精神层面。

宜兴人民热爱传统文化,注重家庭和社区的和谐,尊重长辈,崇尚孝道。

宜兴还有许多传统的节日和民俗活动,如春节、端午节、中秋节等,这些活动丰富了宜兴人民的生活,也传承了宜兴的历史文化。

总之,宜兴是一座历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

宜兴的历史文化遗产丰富多样,其中最著名的是宜兴紫砂陶和茶文化。

宜兴的历史文化不仅体现在物质方面,还体现在人文和精神层面。

宜兴的历史文化是宜兴人民的宝贵财富,也是中华民族的宝贵文化遗产。

宜兴紫砂产生的历史背景摘要:本文简明表达了宜兴五千年的制陶历史,从新石器时代的原始制陶到宋代紫砂泥的发现,造就了宜兴“陶都”的美誉;从紫砂泥的应用到紫砂泥所制的产品成效,表达了宜兴紫砂的独特性;从宜兴悠久的茶文化对宜兴紫砂的产生和开展所起的推动作用,而得到了宜兴紫砂产生的背景。

关键词:宜兴;紫砂;历史背景1 引言宜兴紫砂陶以壶为代表,是中国陶瓷的一朵奇葩,有着源远的历史和深厚的文化背景,本文主要从三个方面进展阐述。

2 宜兴紫砂产生的历史背景(1)五千年的制陶史早在新石器时代,宜兴先民就掌握了制陶技术,在宜兴已发现新石器时期文化遗址多处,与磨制石器一起出土有丰富的夹砂红陶、泥质红陶、白衣黑陶和灰陶的碎片,成型手法以手制为主,兼有轮制。

商周时代的遗址,分布相当广泛,灰陶和几何印纹陶已占相当比重,特别是烧成温度已得到较大提高(1000 ℃左右),褐色陶已产生,轮制成型已占相当比例。

春秋战国时期,宜兴陶瓷开展较快,已烧成印纹硬陶,烧成温度已达1100 ℃以上。

原始青瓷也开场产生,遗器亦发现有未经选练的初级紫砂泥罐,这时期宜兴陶的工艺与装饰均有相当提高。

秦汉时期是宜兴陶瓷的一个重要开展时期,早在东汉前期釉陶已成功烧制,在丁蜀及附近地区,汉窑址已发现了二十多座,规模之大、品种之多,真有感《中国陶瓷史》需要改版。

三国、两晋、南北朝时期是宜兴陶瓷的一个顶峰,地处丁蜀镇汤渡村附近的均山窑以烧造青瓷而闻名,均山青瓷最迟在东汉中叶已烧制成成功,至元朝数百年中从未连续,产品属越窑系。

宜兴的唐代青瓷开场使用龙窑烧制,涧众龙窑已使用窑具匣钵、烧成技术的提高不仅使产量大增,也使烧成温度与质量得到提高。

宋代是宜兴陶瓷的一个转折时期,宋代全国瓷业空前开展,而宜兴陶业生产那么在全国一片衰退中一枝独秀,军用品(俗称韩瓶)的需求导致大量的生产和陶矿的大量开采,这局部工艺仍以轮制为主,但日用品生产的手制工艺日趋成熟。

这为以后紫砂独特成型工艺的形成和开展奠定了坚实的根底。

宜兴紫砂陶烧制方法

一、制坯

模制和手捏都是先做成器身、次则挖足,开面,然后附加柄、嘴、盖、的等附件,最后才做修坯工作。

二、成型

1、手工成型法

A关键:在于壶坯表面的“精加工”工艺。

所谓精加工就是用明针、竹范等专用工具,对壶坯表面进行精细的刮平的精确的修整,使壶体器形结构更加严谨,轮廓线条更加明显。

B分类:“打身筒”和“片接法”两种

打身筒就是拍打壶体的身筒,以圆形为主。

“片接法”就是泥片镶接成型。

在制作方器时,把打好和划好的泥片用泥浆粘接成壶身(或者是瓶身、盆身)。

2、模具成型方法

首先创作设计者构思并制作出一件紫砂陶作品,然后根据样翻出一幅母模,再浇注出一批石膏模具供成型技工制坯所用。

诸浆成型烧坯时,要经过淘浆、注浆、回浆、脱模、修坯等一整套工序流程。

3、轱辘车成型

这也是陶瓷机械成型方法之一,20世纪60年代初,宜兴紫砂工艺厂引进了成型机械轱辘车,制作大路货产品。

4、拉坯成型

宜兴窑场上从古至今很少采用拉坯成型的技法,只是在20世界90年代后期,部分外来的陶艺工作者将瓷区的传统拉坯技法运用于紫砂的生产中。

三、装饰

经过钻嘴眼,校正口、嘴、把,修整壶嘴、刮光壶肩、壶嘴、壶把,光整壶体内部,钤上印章等步骤对紫砂壶进行装饰。

四、烧成

紫砂器的烧成温度为1050~1250℃,介于普通陶器和瓷器之间。

具体的窑温由坯料泥性和所需陶色决定。

其工艺流程为坯体晾干,装入匣体,入窑,焙烧。

紫砂陶发展史略及紫砂文化紫砂陶是中国陶瓷中的一种特殊瓷器,起源于中国江苏宜兴市。

紫砂陶的历史可以追溯到唐代,但真正开始走向繁荣发展却是在明清时期。

紫砂陶因其独特的工艺和艺术价值而备受推崇,成为了中国传统文化中不可或缺的一部分。

在这篇文章中,我们将简要介绍紫砂陶的发展史略,以及探讨紫砂文化对中国文化传统的影响。

一、紫砂陶的发展史略紫砂陶,又称宜兴紫砂,是中国江苏宜兴市有独特陶瓷制作工艺和文化传统的陶瓷产品。

紫砂陶制作历史悠久,最早可以追溯到唐代。

当时,紫砂陶只是一种制作茶壶的器物,没有成为独立的艺术品类。

到了明清时期,紫砂陶才开始真正走向了繁荣。

在明清时期,紫砂陶的制作工艺得到了改进和提高,成为了一种独特的陶瓷工艺。

紫砂陶作为茶文化的一部分,受到了茶人和文人的喜爱,逐渐成为了一种文人雅士喜爱的艺术品。

明代的紫砂壶多以圆润的造型为主,满足人们对艺术和实用的需求。

到了清代,紫砂壶的造型更加丰富多样,各种造型和题材的紫砂壶逐渐成为了收藏家们的珍品。

二、紫砂文化对中国传统文化的影响紫砂陶作为中国的传统陶瓷文化之一,对中国传统文化产生了深远的影响。

紫砂陶作为茶文化的一部分,与中国茶道文化密切相关。

紫砂壶作为茶具的一种,是中国传统茶文化中不可或缺的一部分。

紫砂壶因其优雅的外观和优良的保温性能,成为了中国茶道的重要器物之一。

紫砂文化与儒家文化、道家文化等传统文化密切相关。

紫砂壶不仅是茶具,更是文人雅士的文化象征。

在古代,有些文人雅士会以紫砂壶为载体,刻印诗词或书法作品,表达他们对自然、人生和诗意的追求。

紫砂壶被视为一种文化符号,代表着中国古代文人对自然和审美的追求。

紫砂文化也与中国工艺美术产业发展相关。

紫砂陶的制作工艺要求极高,传统的紫砂陶制作需要经历几十道工序,包括挖泥、制胎、施胎、彩绘、勾边、烧制等。

制作紫砂壶需要工匠具备扎实的陶艺技术和丰富的审美情趣。

紫砂陶的制作工艺为中国工艺美术的发展做出了积极的贡献,在瓷器制作工艺方面产生了重大的影响。

详谈宜兴紫砂壶的丰富文化内涵作者:吴建飞来源:《佛山陶瓷》2012年第11期摘要:纵观宜兴紫砂数百年的发展史,不同的时代、不同的人文环境有不同的表现形式,不断地被熔炼、升华的壶艺文化独树一帜并流传至今。

关键词:紫砂壶;文化内涵1 紫砂陶文化中国有四大名陶,即江苏宜兴紫砂陶、云南建水陶、四川容昌陶和钦州坭兴陶,其中宜兴紫砂壶无疑是最佳的泡茶器皿。

紫砂壶泡茶之佳处,在于能使茶之色、香、味俱全。

另外紫砂壶小巧玲珑,造型千变万化,实用与艺术相结合,以深邃的文化品位和精湛的工艺特色而受到人们的喜爱,成为当今不少收藏家的钟情之物。

宜兴的山水构成了宜兴紫砂独有的品质。

山地文化给紫砂带来了质朴、沉静、坚毅;水文化给紫砂带来了温婉、灵动、清新。

它是中国特有的集诗词、绘画、雕刻、手工制造于一体的陶土工艺品,体现了中国传统的哲学精神、文学气息和绘画神韵。

2 历代紫砂名匠开创壶艺新天地紫砂壶的起源可以追溯到春秋时代的越国大夫范蠡,相传他在功成身退后与西施一起退隐江湖,到了太湖定居做起生意,并慧眼发现了紫砂土,被后人尊称为“陶朱公”。

后来,紫砂做成了壶,继而蔚然成风、名家辈出,500年间不断有精品传世。

时至今日,宜兴紫砂壶艺术成就已经很高,可谓巧夺天工、技绝寰宇。

谦逊的紫砂大师们认为,是大自然孕育了历代紫砂名匠。

例如紫砂泥就是大自然赋予江南宜兴的恩泽,这种烧制紫砂壶的原料含铁量很高,最高可达8.83%,使得紫砂壶成品的吸水率大于2%,并且有着很多独有的特性。

据说用砂壶泡茶,即便是暑月也能越宿不馊,而且使用的年代越久,器身会因抚摸擦拭,变得如古玉一般光润古雅而讨人爱惜。

所以闻龙在《茶笺》中说:“摩掌宝爱,不啻掌珠。

用之既久,外类紫玉,内如碧云。

”就是说泡出来的茶也因紫砂壶使用年代的久远而芳香醇郁。

另外砂质茶壶能吸收茶汁,使用一段时日能增积“茶锈”,即使空壶里注入沸水也会茶香氤氲。

根据科学分析,紫砂壶具有较高的气孔率,透气性良好,能够保持茶的原味,且具有耐冷热的特性。

紫砂是什么材料紫砂是一种特殊的陶瓷材料,也称为宜兴紫砂陶瓷。

它是中国宜兴的传统工艺品,因其独特的造型和独特的陶瓷材料而闻名于世。

紫砂陶瓷在陶瓷行业中独树一帜,具有特殊的历史和文化背景,也是中国传统文化的一部分。

下面我将详细介绍紫砂陶瓷的材料、制作工艺和特点。

紫砂陶瓷的主要材料是陶质砂土,它是宜兴地区独有的一种特殊矿土。

这种矿土的成分复杂,含有多种矿物质,如含塔尔坡石、高岭石、长石等。

其中含有的铁质颗粒是紫砂陶瓷所独有的重要元素。

紫砂陶瓷的制作过程并不简单,它需要经历多道工序:挑选原料、研磨粉末、混合搅拌、制作胎坯、打磨、烘干和烧制等。

紫砂陶瓷的制作工艺博大精深,其中最为重要的是制胎和烧制过程。

首先,制胎是指将砂土与水混合,模塑成各种形状的胎坯,如壶、杯、碗等。

这个过程需要工匠细心操作和精湛的技术,以保证雕塑形状和胎壁的均匀性。

其次,烧制是指将胎坯放入窑中进行烧结,使其成为坚硬的陶瓷。

最关键的是烧制温度,需要根据陶瓷的形状和规格调整温度,从而保证其质量和表面的纹路。

紫砂陶瓷有许多独特的特点。

首先,它具有强大的透气性和吸湿性,使得用紫砂壶冲泡茶可以保持茶叶的新鲜度和风味。

其次,紫砂陶瓷具有很高的耐热性和耐寒性,可以承受高温和低温的极端环境。

再次,紫砂陶瓷的色彩纯正,多为棕红色或褐色,有时带有紫色。

这种色彩是由砂土中的铁质颗粒生成的。

最后,紫砂陶瓷的造型多样,可以根据自己的喜好和需求选择不同形状和大小的作品。

紫砂陶瓷是中国陶瓷艺术的瑰宝,它在世界范围内享有盛誉。

无论是紫砂壶、紫砂杯还是紫砂碗,都具有非凡的实用性和艺术性。

它不仅是茶文化的重要载体,也是一种重要的收藏品。

近年来,随着人们对传统文化的重视和热爱,紫砂陶瓷的市场价值越来越高,成为投资和收藏的热门。

总结起来,紫砂陶瓷是一种独特的陶瓷材料,由含有铁质颗粒的特殊矿土制成。

它的制作工艺复杂,需要经过多道工序。

紫砂陶瓷具有特殊的透气性、吸湿性、耐热性和耐寒性,以及独特的色彩和多样的造型。

中国四大名陶中国陶器简史中国陶瓷的发明和发展是中国文明史的重要组成部分。

从不同时代的陶瓷制作工艺和陶瓷外观特征,可以看出中国历史上不同朝代的不同制作水平、工艺、艺术特色和地域风情的特点。

在原始社会晚期,中国人的祖先就开始了农业生产,过着相对固定而文明的生活。

人们对生活质量的要求提高了。

为了便于生活质量的提高,人们对陶瓷器皿的需求增加,通过烧制陶土逐渐烧制出更实用的陶器。

中国四大名陶中国的四大著名陶器是宜兴紫砂陶器、云南建水紫陶、重庆荣昌陶器和广西钦州倪星陶器。

宜兴紫砂陶宜兴紫砂陶制作技艺举世无双。

起源于春秋时代的越国,至今已有两千四百多年的历史,宜兴紫砂陶有壶、杯、碟、瓶、盆、文具雅玩、人物雕塑等上千个品种,其中的茶具为代表之作。

宜兴紫砂陶将诗情画意直接雕刻在紫砂陶土之上,一直以来,都有着“字随壶传、壶随字贵”的美誉。

近几年来,紫砂陶在装饰技法上不断创新,匠人们创造了一种在紫砂陶上嵌金银丝的技法工艺,更是锦上添花。

宜兴茶壶一直被广泛认为是世界上第一个泡茶的器皿。

重庆荣昌陶荣昌陶产于重庆, 至今已有八百多年的历史。

荣昌陶器种类繁多,主要以日用陶、包装陶、工艺美术陶、园林建筑陶的生产为主。

荣昌陶器采用的泥土细腻,粘性可塑性极强,烧制性能好,因此,制成的陶器不仅釉质光润,而且还具有不渗漏、保鲜好等特点,享有“泥精”的美称。

一直以来,人们都评价荣昌陶器为“薄如纸、亮如镜、声如馨”。

云南建水紫陶云南建水紫陶历史源远流长,始于元末明初,至今已有九百多年的历史。

建水紫陶采用当地得天独厚且蕴藏量丰富的红、黄、紫、青、白五色土配制。

建水紫陶采用无釉磨光这一特殊工艺,制成的陶器敲击声铿锵有力,被称赞为"体如铁、色如铜、音如磐、亮如镜、光照鉴人",这个工艺是建水紫陶有别于其他陶器的独特之处,实为"陶坛一秀"。

建水陶集实用性与观赏性于一身,是难得的工艺品。

它采用"阴刻阳填"的艺术手法、将书法艺术与紫陶加工工艺完美地结合起来。

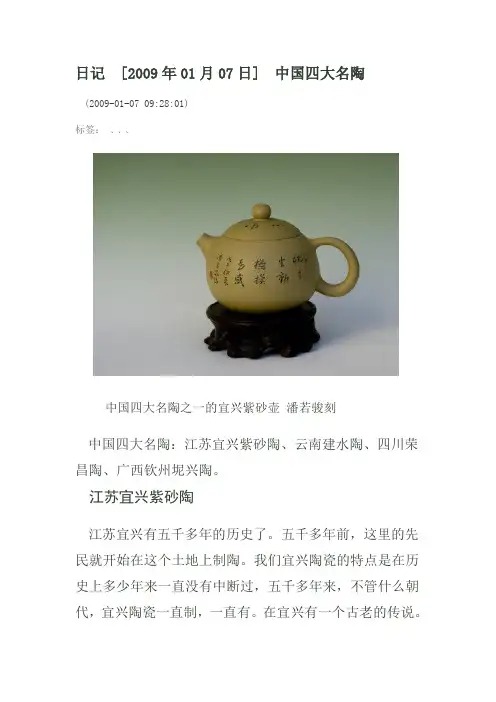

日记[2009年01月07日] 中国四大名陶(2009-01-07 09:28:01)标签:、、、中国四大名陶之一的宜兴紫砂壶潘若骏刻中国四大名陶:江苏宜兴紫砂陶、云南建水陶、四川荣昌陶、广西钦州坭兴陶。

江苏宜兴紫砂陶江苏宜兴有五千多年的历史了。

五千多年前,这里的先民就开始在这个土地上制陶。

我们宜兴陶瓷的特点是在历史上多少年来一直没有中断过,五千多年来,不管什么朝代,宜兴陶瓷一直制,一直有。

在宜兴有一个古老的传说。

说是在二千四百多年前的春秋战国时期,越国的帮助越王灭亡了吴国之后,就弃官隐退,带着美女乘一叶轻舟来到太湖之滨的宜兴定居,并以制陶为业。

后来当地人尊奉他为陶业祖师,称他为"陶朱公"。

当然,这仅仅是个传说。

千百年过去了,作为陶都的宜兴,最为知名的是它的紫砂陶。

可以说宜兴的紫砂陶在世界上是独一无二的。

宜兴紫砂陶是集陶瓷工艺和器皿造型、雕塑、绘画、书法、文学、金石艺术于一体的综合性艺术,它始于北宋,盛于明清,大致经历了以下几个发展阶段:1 自宋代延至明正德(约十世纪至十六世纪),为紫砂陶初创时期2、明嘉靖至万历年间,是宜兴紫砂的成熟时期3、明末至清代,为紫砂工艺的繁荣时期4、近代和现代,宜兴紫砂到达鼎盛时期宜兴紫砂陶品类众多,有壶、杯、碟、瓶、盆、文具雅玩、人物雕塑等等。

其中的茶具为代表之作。

宜兴紫砂壶,不仅有极高的艺术价值,而且有无可比拟的独特优点:因表里不施釉具有良好的透气性能,所烹之茗,醇芳隽永,泡茶不走味,贮茶不变色,越宿不易馊;泡茶沏以开水时,冬不易冷,夏不炙手;赏用日久,越安放细润,光洁古雅,有"世间茶具称为首"的赞誉。

艺术性与实用性的兼具,文化内涵与艺术表达形式的提高,使宜兴紫砂越出国境,饮誉世界。

早在1962和1930年宜兴紫砂就分别在美国费城和比利时世界博览会获得金、银质奖,而今,宜兴紫砂世界更是人才济济,名家迭出,成绩卓著。

宜兴紫砂陶的艺术价值除了自身的色彩之外,还在于它的装饰艺术。

紫砂陶名称由来紫砂陶,又称宜兴紫砂陶,是中国传统的陶瓷艺术品,因其独特的制作工艺和迷人的外观而闻名于世。

紫砂陶的名称来源于其制作材料中的一种矿石,这种矿石呈紫红色,因此得名紫砂陶。

紫砂陶的制作工艺可以追溯到公元8世纪,起初主要用于制作茶具。

随着时间的推移,紫砂陶逐渐发展成为一种独特的艺术形式,吸引了众多艺术家和收藏家的关注。

紫砂陶的制作过程非常繁琐,需要经历多个步骤。

首先,选取高质量的紫砂矿石,经过净化和研磨处理,获得细腻的陶土。

然后,艺术家使用手工技艺将陶土塑造成各种形状,例如壶、杯、碗等。

接下来,陶器需要经过干燥、烧制等工艺,才能最终呈现出独特的质感和色彩。

紫砂陶的独特之处在于其材质和工艺的特点。

紫砂矿石中含有丰富的铁、锰等元素,经过烧制后,形成了一种特殊的红色或紫色。

而且,紫砂陶的制作过程完全依靠手工操作,艺术家的技艺和创造力对最终作品的质量和样式有着决定性的影响。

紫砂陶作品以其独特的质感和精湛的工艺而受到广泛赞赏。

它们不仅具有实用价值,还代表了中国传统文化的瑰宝。

紫砂陶壶是其中最具代表性的作品之一,它结合了陶瓷艺术和茶道文化,被誉为“茶具之王”。

紫砂陶壶的制作需要艺术家对茶文化和茶具的理解和把握。

他们通过独特的造型设计、精细的雕刻和丰富的装饰技巧,使每个紫砂壶都成为一件独一无二的艺术品。

紫砂壶不仅具有实用功能,还被视为一种收藏品和投资品,其价值在市场上一直居高不下。

紫砂陶的魅力不仅在于其外观和工艺,还在于其独特的气质和品味。

使用紫砂陶制作的茶具泡制的茶水更加香浓,口感更加醇厚。

此外,紫砂陶在使用过程中会渐渐吸纳茶的香气,使茶具逐渐充满了独特的气息和韵味。

紫砂陶的名称源于其制作材料中的紫砂矿石,但紫砂陶的意义远不止于此。

它是中国传统陶瓷艺术的瑰宝,代表了中国人对美的追求和对传统文化的传承。

紫砂陶的制作工艺独特精湛,每件作品都承载着艺术家的心血和智慧。

无论是作为实用品还是收藏品,紫砂陶都展现了独特的魅力和价值。

PURPLE CLAY紫砂专题宜兴紫砂壶历史与工艺介绍宜兴所出产的紫砂泥具有得天独厚的特性,是制造紫砂器皿最理想的原料.宜兴千年来传承的陶艺,其紫砂文化和特殊成型工艺也是独一无二的。

宜兴地处长江三角洲的腹地,远古的文明早就在此地生根开花,境内探明有多处古人类生活遗址,出土有大量的红陶、黑陶、灰陶等陶器碎片和陶制的日用器皿。

经过南宋,元代和明代前期的发展演变,在明代中期,宜兴紫砂终厚积薄发,成为陶瓷制品中最具匠心的一只奇葩,也成为宜兴最具特色的象征,为世人所共知,从此,宜兴成为驰名中外的中国“陶都”。

脱胎于粗陶之后的紫砂陶,从其诞生之初就深深打上了中国文化的印记。

紫砂的形成与成熟首要因素是得益于茶文化的发展。

明太祖朱元璋下令废止“团饼”后,饮茶方式也随之由烧煮变为冲泡,一些人士很快认识了紫砂器的独特品质,宜兴紫砂茶壶迅速成为茶具之首。

宜兴紫砂在发展过程中与中国的诗书画相结合,成为文人雅士的“雅玩”,文人参与让宜兴紫砂百花争艳、意向万千,思想与文化皆沉淀其间,山水与风情都汇集于此,宜兴紫砂即可容山容水容天下,也能揽人揽物揽风情。

也正因为如此,宜兴紫砂的身价才值比“商彝周鼎”。

围绕紫砂而产生的大量诗文书画,已经成为“紫砂文化”的一部分,这些文字和画面虽然是间接的,但已经成为我们认识紫砂历史价值和文化内涵的重要桥梁。

紫砂器发展至今已有500余年历史,兴盛不衰,制壶名家数不胜数,紫砂壶的价值一直备受关注,据明周《台阳百咏注》所载:“供春小壶一具,用之数十年则值金一笏”。

《茗壶图录》载:“明制一壶,值抵中人一家产”。

说明紫砂壶在明清之季,就已十分贵重。

特别是20世纪80年代中期,中国台湾、香港及东南亚等地,掀起了一股收藏紫砂壶的热潮,使紫砂壶的价格飙升,收藏热潮也不断上涨,价格也不断上升。

五十年代开始到九十年代,紫砂壶的造型艺术和装饰工艺进入了空前繁荣时期。

在“百花齐放、推陈出新”方针的指导下,古老的紫砂工艺呈现满园春色,万紫千红的景象。

日记[2009年01月07日]中国四大名陶(2009-01-07 09:28:01)标签:、、、中国四大名陶之一的宜兴紫砂壶潘若骏刻中国四大名陶:江苏宜兴紫砂陶、云南建水陶、四川荣昌陶、广西钦州坭兴陶。

江苏宜兴紫砂陶江苏宜兴有五千多年的历史了。

五千多年前,这里的先民就开始在这个土地上制陶。

我们宜兴陶瓷的特点是在历史上多少年来一直没有中断过,五千多年来,不管什么朝代,宜兴陶瓷一直制,一直有。

在宜兴有一个古老的传说。

说是在二千四百多年前的春秋战国时期,越国的帮助越王灭亡了吴国之后,就弃官隐退,带着美女乘一叶轻舟来到太湖之滨的宜兴定居,并以制陶为业。

后来当地人尊奉他为陶业祖师,称他为"陶朱公"。

当然,这仅仅是个传说。

千百年过去了,作为陶都的宜兴,最为知名的是它的紫砂陶。

可以说宜兴的紫砂陶在世界上是独一无二的。

宜兴紫砂陶是集陶瓷工艺和器皿造型、雕塑、绘画、书法、文学、金石艺术于一体的综合性艺术,它始于北宋,盛于明清,大致经历了以下几个发展阶段:1 自宋代延至明正德(约十世纪至十六世纪),为紫砂陶初创时期2、明嘉靖至万历年间,是宜兴紫砂的成熟时期3、明末至清代,为紫砂工艺的繁荣时期4、近代和现代,宜兴紫砂到达鼎盛时期宜兴紫砂陶品类众多,有壶、杯、碟、瓶、盆、文具雅玩、人物雕塑等等。

其中的茶具为代表之作。

宜兴紫砂壶,不仅有极高的艺术价值,而且有无可比拟的独特优点:因表里不施釉具有良好的透气性能,所烹之茗,醇芳隽永,泡茶不走味,贮茶不变色,越宿不易馊;泡茶沏以开水时,冬不易冷,夏不炙手;赏用日久,越安放细润,光洁古雅,有"世间茶具称为首"的赞誉。

艺术性与实用性的兼具,文化内涵与艺术表达形式的提高,使宜兴紫砂越出国境,饮誉世界。

早在1962 和1930 年宜兴紫砂就分别在美国费城和比利时世界博览会获得金、银质奖,而今,宜兴紫砂世界更是人才济济,名家迭出,成绩卓著。

宜兴紫砂陶的艺术价值除了自身的色彩之外,还在于它的装饰艺术。

宜兴紫砂陶的生产工艺特点和显微结构一、引言宜兴紫砂是宜兴日用陶瓷中的一枝奇葩,也是我国优秀的传统工艺品,它在祖国的陶瓷艺苑中占有极重要的地位。

关于宜兴紫砂陶的起源,近年考古工作标明,已可追溯到北宋中叶。

[1]宜兴是个具有五千余年生产历史的重要陶瓷产区[2]。

到了宋代,那儿的陶瓷工人已积存了丰富的生产经验。

当地蕴躲着丰富的原料〔甲泥〕,山区有充裕的燃料,加之社会上盛行斗茶习尚,促使日用陶瓷中的无釉陶器向紫砂陶开发,至明清时期工艺日臻完美,名匠辈出,独树一帜而驰誉中外。

宜兴紫砂陶使用一种紫砂泥,辅以洗炼新奇的造型,精湛的手工制作和装饰技艺,烧成后的茶具具有维持茶的色、香、味,不易变质发馊,耐冷热急变性好;花盆栽花不易烂根,有利植物生长等特点。

因此,陶器具有高度价值和有用价值。

为了验证紫砂陶的有用功能,探究其科学原理,江苏省陶瓷研究所、南京化工学院、南京大学、中国科学院上海硅酸盐研究所、宜兴紫砂工艺厂等单位,对宜兴陶土原料,紫砂陶的显微结构进行了研究。

获得了一批研究成果。

[3][4][5]多年来,笔者也对紫砂陶进行了研究实验工作。

本文试应用已取得的研究结果,对宜兴紫砂的生产工艺、显微结构以及有用功能进行较具体的论述和分析。

但要对已有一千多年历史的传统紫砂陶进行全面的科学总结,非笔者力所能及。

本文愿能起到抛砖引玉的作用,以期获得更多的科技工作者的共同努力,使紫砂陶这项传统技艺,更加发扬光大。

二、紫砂陶的生产工艺特点〔一〕原料特牲和制备工艺宜兴的陶土,广布于宜兴南部丘陵山区。

丁山、张渚、湖〔本字无法显示“氵+父〞〕、渚东为要紧产地。

上述地区古生代地层颇为发育,陶土即赋存于志留世、泥盆世、早石炭世等地层中[7]。

陶土的成因,均属内陆湖泊相及滨海湖沼相沉积矿床,通过外生沉积作用成矿。

宜兴陶土品种繁多,当地一般把陶土分为白泥、甲泥和嫩泥三大类。

白泥要紧含矿层为晚志留世茅山群〔S3〕、晚泥盆世五通群下段〔D〕和二迭系上统龙潭组〔P〕及石炭系下统高丽山组〔C〕。

《宜兴紫砂陶》第一章、宜兴紫砂陶的起源与发展(1)宜兴紫砂陶起源的背景(2)宜兴紫砂陶的材质(3)宜兴紫砂陶材料与工艺的统一(4)宜兴紫砂陶深厚的文化底蕴(5)宜兴紫砂陶业的振兴(1)宜兴紫砂陶起源的背景紫砂陶“源于北宋、盛于明清”。

其起源、兴衰与发展与一定时期的社会、经济和文化环境相关。

与中国源远流长的茶文化及饮茶方式的演变紧密相连。

宜兴所特有的独特紫砂陶土资源的发现和利用则提供了良好的物质条件。

宜兴地处长江下游,太湖之滨地域和文化的背景,产生了以紫砂壶为主要形式和载体的宜兴紫砂陶。

宜兴紫砂陶构成的三要素:材料、工艺和文化(2)宜兴紫砂陶的材质1、宜兴紫砂古窑址与矿层2、紫砂矿原料3、紫砂泥的炼制与烧造4、紫砂矿土烧结色泽对比5、成品紫砂泥色泽(3)宜兴紫砂陶材料与工艺的统一不同的材料特性在民间艺人长期的创作过程中探索最佳工艺。

传统工艺配制出的紫砂泥有着极强的可塑性,在此基础上才会创造和形成一套独特而完美的陶瓷成型方法——拍打成型法。

紫砂壶手工成型的基本程序1、配尺寸(根据器型的尺度,确定制作的具体尺寸)2、打制泥条泥片(根据具体尺寸配泥条、泥片)3、打身筒(用木拍均匀地拍打泥条,而塑造出壶身)4、篦身筒(用一种利用竹子内部的弧度经加工后已符合壶身仰合的曲线的工具——篦子,对拍打完成的壶身进行均匀的挤压,使形体匀整,并提高胎体的致密度)5、壶嘴、壶把的搓制与安装。

6、配制盖头。

7、压光与“了坯”(用“明针”一种的水牛角制成的薄片,来完成压光坯体的最后一道工序).紫砂壶手工制作工艺简介:1、紫砂壶的制作工具2、圆形壶的制作技法3、方形壶的制作技法4、筋纹器壶的制作技法5、塑器壶的制作技法(4)宜兴紫砂陶深厚的文化底蕴紫砂陶经过六百多年的发展,因其独一无二的资源优势,优良的物理性能和巧夺天工的制作技艺,器物造型丰富多姿,更由于它所具有的实用性、陈设性和功能性的完美结合,在民间工艺美术中脱颖而出。

明代万历年间,紫砂工艺已盛极一时,良师名匠,毕智穷工,使传统的民间工艺得以升华,清代文人的参与、定制、设计、诗词、书画装饰和印鉴篆刻等,更赋予紫砂丰厚的文化内涵。

宜兴紫砂陶Yixing Zisha Pottery

宜兴手工紫砂陶技艺是指分布于江苏省宜兴市丁蜀镇的一种民间传统制陶技艺,此项工艺有着悠久的历史和很高的艺术成就,享誉世界艺林。

并以其独特的原料材质,精湛的手工技艺,古朴的自然色泽和百态千姿的造型艺术,在工艺美术苑林中独树一帜,异纷存彩、经久不衰。

由于宜兴独有一种澄泥陶,颜色绛紫,其制品通称"紫砂器",通常也简称"紫砂",紫砂经过生产、发展的过程,到明代末期臻于成熟,此后经久不衰。

宜兴紫砂从明、清开始就已经具有了相当的知名度。

其产品畅销国内外,日本也以紫砂为珍品而来华学习造壶技术。

此外,宜兴紫砂茶壶更与中国茶同销欧洲,成为欧洲制壶的蓝本,足见宜兴紫砂的珍贵。

宜兴紫砂陶是集陶瓷工艺和器皿造型、雕塑、绘画、书法、文学、金石艺术于一体的综合性艺术,它始于北宋,盛于明清,大致经历了以下几个发展阶段:

自宋代延至明正德(约十世纪至十六世纪),为紫砂陶初创时期,1976年,宜兴羊角山古窑遗址出土了大量紫砂陶残器。

经南京大学历史系和南京博物院鉴定,这座紫砂古窑址的年代为北宋。

1966年南京出土的吴经墓(明嘉靖12年墓葬)紫砂提梁壶一件,其紫砂造型,制作技法与羊角山宋窑残器的拼复件对比,完全一脉相承。

宋代诗人欧阳修、梅尧臣等的诗作中,也都有关于紫砂茶具的诗句,明正德年间,见诸文献的记载的杰出陶工有金沙寺僧和供春。

明嘉靖至万历年间,是宜兴紫砂的成熟时期,先有董翰,赵梁,元畅,时鹏"四大家",继有时大彬、李仲芳、徐友泉"三大家"。

其中以时大彬最负盛名。

其制壶技法一改早期的制法,完全改用槌片、围圈、打身筒的成型法和泥片镶接成型法,是紫砂技艺上的一个飞跃。

明末至清代,为紫砂工艺的繁荣时期。

明末至清雍乾年(十七世纪晚期至十八世纪初期),紫砂工艺向装饰纹样,花样图案造型发展。

明末项圣思所作"桃杯"(现存南京博物院),制作技巧精细,形象完善,结构纤密,可谓砂器瑰宝。

这一阶段最突出的代表为康熙晚期的陈鸣远,作品以技巧和创意见称。

十九世纪早期紫砂风格有很大转变,关键人物是仕子学者陈鸿寿(号曼生),他对紫砂陶艺的贡献,是第一次把篆刻作为一种装饰手段施于壶上。

清道光,咸丰年间,杰出的紫砂名手邵大亨,作品选泥精练,造型深邃,技艺高超,开一代纤巧糜繁之风,赢得盛誉。

近代和现代,宜兴紫砂到达鼎盛时期,从泥料质地到工艺流程,从紫砂科研到流派创新都有新的发展,名手有黄玉麟、裴石民、朱可心、顾景舟、蒋蓉、汪寅仙等。

其中顾景舟的作品线条流畅温顺,气势浑厚磅礴,勘称"壶艺泰斗"。

历代紫砂名人,利用宜兴得天独厚的紫砂陶土,用灵巧的双手和聪明才智,赋之予艺术和灵感,创作出富有民族、文化特色和艺术生命的紫砂陶艺珍品。

近年来,著名书画艺术家刘海粟、李可染、唐云、程十发、韩美林等也都为紫砂作品自撰铭文,题诗作画,并自创新款,使紫砂的艺术境界和文化层次有了新的升华。

紫砂陶制作技艺举世无双,它以特产于宜兴的一种具有特殊团粒结构和双重气孔结构的紫砂泥料为原料,采用百种以上的自制工具,经过打泥片、拍打身筒(圆器)、镶接身筒(方器)或镶接与雕塑结合(花器)、表面修光、陶刻装饰等步骤最终完成陶制品。

宜兴紫砂陶土的品种繁多,因此我们所见的紫砂茶具的颜色也五彩缤纷。

天然紫砂泥质有红泥,或称朱砂泥、紫泥、本山绿泥(呈米黄色)、天青泥(堪称泥中黄金,出矿时呈绿颜色,十分难得)和调砂泥。

紫砂泥的材质特点,归结起来,有如下几个方面:可塑性好;干燥收缩率小;紫砂泥本身不需要加配其它原料就能单独成陶;成品陶中有双重气孔结构;紫砂泥土成型后不需要施釉。

宜兴紫砂陶品类众多,有壶、杯、碟、瓶、盆、文具雅玩、人物雕塑等等。

其中的茶具为代表之作。

宜兴紫砂壶,不仅有极高的艺术价值,而且有无可比拟的独特优点:因表里不施釉具有良好的透气性能,所烹之茗,醇芳隽永,泡茶不走味,贮茶不变色,越宿不易馊;泡茶沏以开水时,冬不易冷,夏不炙手;赏用

日久,越安放细润,光洁古雅,有"世间茶具称为首"的赞誉。

作为上品茶具,由是紫砂器与中国传统的茶文化相契合,成为茶文化的重要组成部分。

艺术性与实用性的兼具,文化内涵与艺术表达形式的提高,使宜兴紫砂越出国境,饮誉世界。

早在1962和1930年宜兴紫砂就分别在美国费城和比利时世界博览会获得金、银质奖,而今,宜兴紫砂世界更是人才济济,名家迭出,成绩卓著。

宜兴紫砂陶制作技艺成品茗壶总括起来分为以下几类:几何型、自然型(花素器)、筋纹器及水平壶和茶器等,在紫砂茗壶的发展不同历史时期中,几类造型的壶都有制造,但每个时期的主流却有所偏重不同的造型,艺术风尚及发展趋势。

伴随着中国茶文化的发展,明代晚期以后,紫砂陶制作艺人经过长期探索,创造了陶刻、镶嵌(镶嵌金、银、玉石、色泥、螺钿、红木、瓷花等)、包锡、包漆、泥绘、粉彩、彩釉、珐琅彩、描余、浮雕、镂雕、绞泥、模印、贴饰等一系列装饰技艺。

其中最具代表性的是陶刻,它是诗文、金石、书画、篆刻艺术与紫砂制作技艺的完美结合,深符中华民族传统的审美标准,尤与文人阶层的审美情趣相吻合。

因此,紫砂技艺一直富有实用和艺术鉴赏的双重特色。

经过千百年的传承,紫砂陶器的生存空间、技艺特征、衍生谱系、传统文化内涵等方面,迄今仍呈现良好的状态。

但是,由于紫砂制陶的原料是一种稀缺矿产资源,目前已被过度开发和滥用。

再加上产业化的影响,紫砂制陶精品越来越少,杰出的紫砂陶制作技艺受到了严重冲击,如何传承这一优秀的民间手工技艺已成为一个亟待解决的课题。

---摘自《中国工艺美术品网》略有改动。