第1课中华人民共和国的成立

- 格式:ppt

- 大小:935.50 KB

- 文档页数:13

人教版历史八年级下册第1课《中华人民共和国成立》教学设计一. 教材分析本课《中华人民共和国成立》是八年级下册历史课程的第一课,主要介绍了中华人民共和国的成立过程及其历史意义。

教材内容包括:新中国成立的历史背景、中国人民的解放斗争、中国共产党的领导地位、中华人民共和国的成立等方面。

通过本课的学习,使学生了解新中国成立的历史意义,认识到中国共产党领导下的新中国取得了伟大成就。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对新中国成立的历史背景和过程有一定的了解。

但学生对新中国成立的历史意义和对中国共产党的领导地位的认识还需要进一步深化。

此外,学生对新中国成立初期的历史事件和政策也需要加强了解。

三. 教学目标1.知识与技能:了解新中国成立的历史背景、过程和历史意义,认识中国共产党领导下的新中国取得的伟大成就。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生的史料分析能力和历史思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对新中国成立的自豪感和对中国共产党的领导地位的认同感,激发学生热爱祖国、为社会主义现代化建设贡献力量的情感。

四. 教学重难点1.教学重点:新中国成立的历史背景、过程和历史意义。

2.教学难点:新中国成立对中国历史发展的深远影响和中国共产党的领导地位。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,引导学生身临其境地感受新中国成立的历史氛围。

2.问题驱动法:教师提出问题,引导学生思考和探讨,激发学生对新中国成立的兴趣和探究欲望。

3.史料教学法:运用历史史料,使学生更加直观地了解新中国成立的历史背景和过程。

六. 教学准备1.教师准备:备好教材、教案、课件等教学材料,提前熟悉教学内容。

2.学生准备:预习教材,了解新中国成立的历史背景和过程。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过播放新中国成立的纪录片片段,引导学生回顾新中国成立的历史场景,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师运用多媒体课件,生动形象地展示新中国成立的历史背景、过程和历史意义。

第1课_中华人民共和国的成立(中华版解析)第1课中华人民共和国的成立一、知识能力目标1、了解第一届中国人民协商会议、开国大典、西藏和平解放等知识要点;掌握新中国建立的主要标志(施政方针、国家机构、国旗、国歌、首都、公元纪年等)。

2、感悟新中国是在经历了百余年的屈辱、抗争和探索之后,才建立起来的。

我们一定要热爱祖国,把她建设得越来越繁荣富强。

二、教学重点难点教学重点:第一届中国人民政治协商会议和开国大典。

教学难点:新中国成立的历史意义。

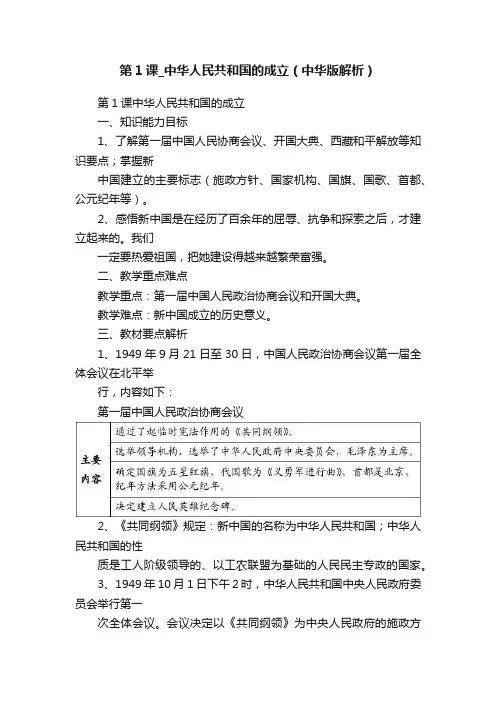

三、教材要点解析1、1949年9月21日至30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平举行,内容如下:第一届中国人民政治协商会议2、《共同纲领》规定:新中国的名称为中华人民共和国;中华人民共和国的性质是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。

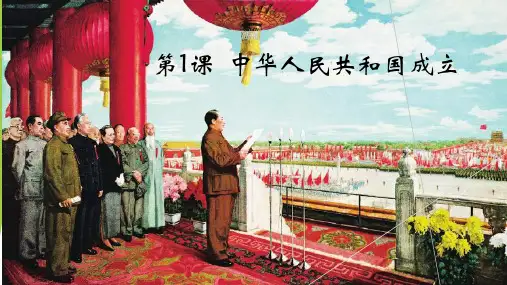

3、1949年10月1日下午2时,中华人民共和国中央人民政府委员会举行第一次全体会议。

会议决定以《共同纲领》为中央人民政府的施政方针,并任命周恩来为政务院总理兼外交部长,任命朱德为中国人民解放军总司令。

4、1949 年10 月1 日,北京天安门广场上举行的开国大典标志着中华人民共和国正式成立。

5、中华人民共和国成立的历史意义:①开辟了中国历史的新纪元,结束了中国半殖民地半封建社会的历史阶段,标志着中国新民主主义革命的伟大胜利。

从此,中国成为一个真正独立自主的国家,人民大众成为国家的主人。

②极大地改变了世界政治力量的对比,壮大了世界和平民主和社会主义阵营的力量,鼓舞了被压迫民族和被压迫人民争取解放的斗争。

6、新中国成立后,中央人民政府作出了解放西藏的决定。

1950 年10 月,人民解放军解放了昌都。

1951 年,西藏地方政府派出以阿沛·阿旺晋美为首的代表团与人民政府谈判,达成和平解放西藏的协议。

1951 年10 月,解放军进驻拉萨,受到了藏族同胞的热烈欢迎。

7、西藏和平解放,标志着祖国大陆全部获得解放。

初中历史八年级下册《第1课中华人民共和国成立》(说课稿)一. 教材分析《中华人民共和国成立》这一课,主要讲述了中华人民共和国的成立过程和意义。

教材从1949年10月1日中华人民共和国的成立切入,通过介绍新中国的、经济、文化等方面的变化,展示了新中国成立的历史意义。

本节课的内容是学生了解新中国成立的历史背景、过程和意义的的重要途径。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对新中国成立的历史背景有一定的了解。

但他们对新中国成立的过程和意义的理解可能还不够深入,需要通过本节课的学习,进一步掌握新中国成立的历史意义,提高他们的历史素养。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解中华人民共和国成立的背景、过程和意义,掌握新中国成立的历史意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:激发学生爱国情怀,培养他们对祖国的热爱和忠诚。

四. 说教学重难点1.教学重点:中华人民共和国的成立过程和意义。

2.教学难点:新中国成立的历史意义。

五. 说教学方法与手段本节课采用自主学习、合作探讨、多媒体展示等教学方法,引导学生主动参与课堂,提高他们的历史素养。

六. 说教学过程1.导入新课:通过播放《我和我的祖国》歌曲,激发学生爱国情怀,引出本节课的主题。

2.自主学习:学生自主阅读教材,了解新中国成立的背景、过程和意义。

3.合作探讨:学生分组讨论,分析新中国成立的历史意义。

4.成果展示:各小组代表发言,分享他们的讨论成果。

5.教师讲解:针对学生的讨论成果,教师进行点评和讲解,引导学生深入理解新中国成立的历史意义。

6.案例分析:通过分析新中国成立后的、经济、文化等方面的变化,让学生更好地理解新中国成立的意义。

7.课堂小结:教师引导学生总结本节课的主要内容,巩固所学知识。

8.课后作业:布置相关作业,让学生进一步巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计如下:中华人民共和国的成立背景:抗日战争胜利,国共两合作破裂,国民统治腐化过程:1949年10月1日,中华人民共和国正式成立意义:新中国的成立标志着中国从此站起来成为一个独立自主的国家;中国人民从此站起来了,成为国家的主人;新中国的成立开辟了中国历史的新纪元。

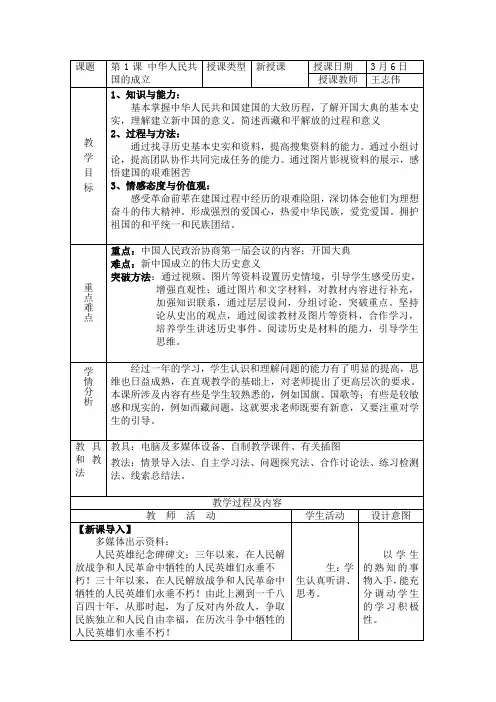

课题第1课中华人民共和国成立备课时间课节累计 1 科目历史班级课时1课时一、三维目标1.知识与技能:掌握中国人民政治协商会议、开国大典、西藏和平解放等知识要点。

了解新中国建立的主要标志(国家机构、首都、代国歌、国旗、公元纪年等),知道中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的初步建立。

2.过程与方法:在教学人民英雄纪念碑这一内容时,让学生阅读毛泽东为人民英雄纪念碑所题文字的历史含义和现实意义,开国大典的盛况,祖国大陆统一的实现。

3.情感态度和价值观:新中国是在经历了百余年的屈辱、抗争和探索之后,才建立起来的。

我们一定要热爱祖国,把她建设得越来越繁荣富强。

新中国在维护民族团结方面做了许多艰苦细致的工作,实现了西藏的和平解放,这个大好局面是必须要加以珍惜的。

二、重点和难点1.教学重点:中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开及其主要内容;开国大典。

2.教学难点:中华人民共和国成立的历史意义。

三、教学流程教学环节教学时间教学手段(一)启:美国史学家斯塔夫里阿诺斯曾这样说:“共产党领导人毛泽东于1949年10月1日在北京宣布中华人民共和国成立,这是中国历史的一个转折点,实际上也是世界历史的一个转折点。

”中国史学家评价“中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元”。

谈谈你对这些评价的看法,你认为中华人民共和国的成立有怎样的历史意义?5 问答式(二)学:导学提纲:1.中国人民政治协商会议的时间、地点、代表?2.中国人民政治协商会议的内容、职能和意义?3.开国大典的时间、地点、庆典流程?4.中华人民共和国成立的意义?5.(三)议:讨论中华人民共和国成立的意义?(四)导:一、筹备新中国——中国人民政治协商会议史料11949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平开幕。

参加会议的有中国共产党、各民主党派、无党派人士、各人民团体、各地区、各民族和海外华侨代表共622人。

在普选的全国人民代表大会召开之前,这次会议代行全国人民代表大会职权。

部编版八下历史第1课《中华人民共和国的成立第1课中华人民共和国成立教学目标【知识与技能】掌握中国人民政治协商会议召开的时间、地点及其内容;中华人民共和国开国大典;中华人民共和国成立的历史意义;西藏和平解放的史实。

【过程与方法】通过对本课的学习,培养综合、概括、分析历史问题的能力;通过分析中华人民共和国成立的历史意义,培养运用历史唯物主义观点分析问题的能力。

【情感态度和价值观】通过学习,深切感受新中国成立给予我们的民族自豪感,激发爱国主义情感,树立为祖国的更加强盛而努力学习的远大理想。

重点难点【重点】第一届中国人民政治协商会议的内容;开国大典。

【难点】新中国成立的历史意义。

教学过程【自主学习】1.中国人民政治协商会议召开的时间、内容是什么?2.中华人民共和国成立的标志是什么?3.中华人民共和国的成立有何历史意义?4.西藏是怎样解放的?它的解放标志着什么?【新课导入】(情境式导入)播放歌曲:《今天是你的生日我的中国》。

教师讲述:同学们,你们知道知道伟大祖国母亲的生日是哪天吗?每年的国庆节又是为了纪念历史上哪一重大事件呢?今天就让我们一起来学习第1课《中华人民共和国成立》,一起回到祖国母亲诞生那激动人心的时刻。

【合作探究】知识点一中国人民政治协商会议1.阅读教材P2第1段,思考:(1)为什么要召开中国人民政治协商会议?答案提示:为了筹建新中国。

(2)指出中国人民政治协商会议召开的时间和地点、参加会议的代表、主要议题。

答案提示:1949年在北平举行;参加的代表有中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民解放军、各人民团体、各地区、各民族和海外华侨等各方面代表共600余人;主要议题是讨论成立新中国的问题。

2.阅读教材P2第2段,说说政协会议通过的主要内容。

答案提示:决定成立中华人民共和国;通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》;选举了中央人民政府委员会,毛泽东当选为中央人民政府主席;会议决定改北平为北京,作为新中国的首都;以五星红旗为国旗;以《义勇军进行曲》为代国歌;采用公元纪年;决定在天安门广场建立人民英雄纪念碑。