大跨空间建筑工程结构的发展

- 格式:docx

- 大小:15.82 KB

- 文档页数:4

摘要:随着技术的发展,大跨度空间结构越来越多的在各领域运用,本文先对大跨度空间结构的起源与历史进行介绍,再对空间结构委员会成立三十年来在空间结构领域作了介绍,重点系统论述了三十年来各时期大跨度空间结构发展与应用情况。

全面阐述了我国大跨度空间结构近期发展的特点,包括在各类公共建筑中的应用情况、空间结构体系的发展与技术进步。

关键词:发展历程,我国进展1.简介:横向跨越60米以上空间的各类结构可称为大跨度空间结构。

常用的大跨度空间结构形式包括折板结构、壳体结构、网架结构、悬索结构、充气结构、篷帐张力结构等。

大跨度空间结构是国家建筑科学技术发展水平的重要标志之一。

世界各国对空间结构的研究和发展都极为重视,例如国际性的博览会、奥运会、亚运会等,各国都以新型的空间结构来展示本国的建筑科学技术水平,空间结构已经成为衡量一个国家建筑技术水平高低的标志之一。

2.大跨度发展历程:实际上,人类很早以前就认识到穹隆具有用最小的表面封闭最大的空间的优点。

效仿洞穴穹顶,人们建造了许多砖石穹顶,如我国东汉时期河南洛阳的地下砖砌墓穴,公元前1185年古希腊迈西尼国王墓等。

古罗马最著名的穹顶是万神殿,也是建筑史上最早、最大跨度的拱建筑。

被誉为展现穹力的杰作。

然而,在尚无力学与结构理论以前,凭借已有的经验与大胆探索来建造房屋,难免发生事故。

公元537年东罗马帝国建造的圣索亚教堂,还有公元1612年建造的罗马圣彼得教堂都出现多较严重问题。

1742年罗马教皇下令检查圣彼得教堂问题原因,三位科学家经过认真调研和计算分析后,作出了解决方案。

这工程实例表明工程结构经验时代的结束和科学时期的到来。

工程结构的发展推动了理论研究的进步,理论成果的指导完善了工程实践,这是建筑结构科学得以不断进步的历史规律。

19世纪的工业革命促使科学技术飞快进步。

生铁材料出现以后引起了建筑结构革命性的变化。

1787年英国出现机扎熟铁条,1831年英国有出现机扎出角铁,1845年法国人碾压出熟铁工字梁。

大跨度结构的发展概况一、概 述在这实际的三维世界里,任何结构物本质上都是空间性质的,只不过出于简化设计和建造的目的,人们在许多场合把它们分解成一片片平面结构来进行构造和计算。

与此同时,无法进行简单分解的真正意义上的空间体系也始终没有停止其自身的发展,而且日益显示出一般平面结构无法比拟的丰富多彩和创造潜力,体现出大自然的美丽和神奇。

空间结构的卓越工作性能不仅仅表现在三维受力,而且还由于它们通过合理的曲面形体来有效抵抗外荷载的作用。

当跨度增大时,空间结构就愈能显示出它们优异的技术经济性能。

事实上,当跨度达到一定程度后,一般平面结构往往已难于成为合理的选择。

从国内外工程实践来看,大跨度建筑多数采用各种形式的空间结构体系。

近二十余年来,各种类型的大跨空间结构在美、日、欧等发达国家发展很快。

建筑物的跨度和规模越来越大,目前,尺度达150m以上的超大规模建筑已非个别;结构形式丰富多彩,采用了许多新材料和新技术,发展了许多新的空间结构形式。

例如 1975年建成的美国新奥尔良“超级穹顶”(Superdome),直径207m,长期被认为是世界上最大的球面网壳;现在这一地位已被1993年建成夏径为222m的日本福冈体育馆所取代,但后者更著名的特点是它的可开合性:它的球形屋盖由三块可旋转的扇形网壳组成,扇形沿圆周导轨移动,体育馆即可呈全封闭、开启1/3或开启2/3等不同状态。

1983年建成的加拿大卡尔加里体育馆采用双曲抛物面索网屋盖,其圆形平面直径135m,它是为1988年冬季奥运会修建的,外形极为美观,迄今仍是世界上最大的索网结构。

70年代以来,由于结构使用织物材料的改进,膜结构或索-膜结构(用索加强的膜结构)获得了发展,美国建造了许多规模很大的气承式索-膜结构;1988年东京建成的“后乐园”棒球馆,也采用这种结构技术尤为先进,其近似圆形平面的直径为204m;美国亚特兰大为1996年奥运会修建的“佐治亚穹顶”(Geogia Dome,1992年建成)采用新颖的整体张拉式索一膜结构,其准椭圆形平面的轮廓尺寸达192mX241m。

建国以来大跨度建筑的空间结构发展空间大跨度结构是建筑工程发展的一个重要标志,我国自五十年代以来就开展了对薄壳结构、悬索结构的研究开发与应用,建成了一批有影响的代表性工程,并取得了一大批研究成果。

八十年代由于计算机技术的发展,空间网格结构在理论研究、标准规范和工程实践等方面均取得了举世瞩目的成绩。

随着国力的增强,新材料的不断出现,空间结构由单一结构形式发展为组合结构、混合结构等多种结构形式,应用范围也从公共建筑、体育建筑发展到工业建筑乃至建筑的各个领域。

50年来,空间大跨度结构取得的辉煌成就使我们能充满信心地去营造21世纪更广阔的空间。

一、五十年空间大跨度结构的发展历程建国50年来,空间大跨度结构经历了四个发展时期:第一时期为五十年代末至六十年代中期,第二时期为七十年代末至八十年代中,第三时期为八十年代末到九十年代初,第四个时期为九十年代。

这四个发展时期都是依据当时的国力和建筑技术水平,反映出各自的结构特点与技术水平。

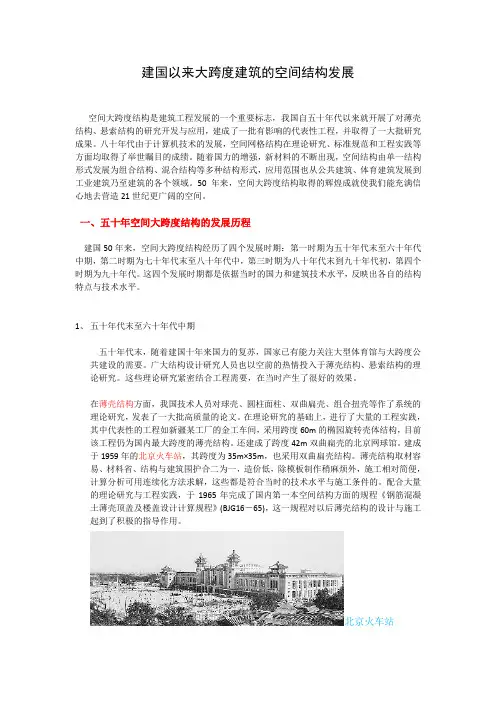

1、五十年代末至六十年代中期五十年代末,随着建国十年来国力的复苏,国家已有能力关注大型体育馆与大跨度公共建设的需要。

广大结构设计研究人员也以空前的热情投入于薄壳结构、悬索结构的理论研究。

这些理论研究紧密结合工程需要,在当时产生了很好的效果。

在薄壳结构方面,我国技术人员对球壳、圆柱面柱、双曲扁壳、组合扭壳等作了系统的理论研究,发表了一大批高质量的论文。

在理论研究的基础上,进行了大量的工程实践,其中代表性的工程如新疆某工厂的金工车间,采用跨度60m的椭园旋转壳体结构,目前该工程仍为国内最大跨度的薄壳结构。

还建成了跨度42m双曲扁壳的北京网球馆。

建成于1959年的北京火车站,其跨度为35m×35m,也采用双曲扁壳结构。

薄壳结构取材容易、材料省、结构与建筑围护合二为一,造价低,除模板制作稍麻烦外,施工相对简便,计算分析可用连续化方法求解,这些都是符合当时的技术水平与施工条件的。

配合大量的理论研究与工程实践,于1965年完成了国内第一本空间结构方面的规程《钢筋混凝土薄壳顶盖及楼盖设计计算规程》(BJG16-65),这一规程对以后薄壳结构的设计与施工起到了积极的指导作用。

大跨度空间钢结构的应用与发展大跨度空间钢结构是指具有较大的跨度,并采用钢材作为主要结构材料的空间结构。

它具有结构轻、刚度高、耐久性好等特点,广泛应用于体育场馆、会展中心、机场航站楼、大型工业厂房、桥梁等领域。

本文将讨论大跨度空间钢结构的应用与发展方向。

首先,大跨度空间钢结构在体育场馆领域得到广泛应用。

体育场馆一般需要较大的空间来容纳观众和运动场地。

大跨度空间钢结构可以灵活地满足这个需求,通过钢结构的轻量化设计,使得体育场馆的屋盖结构可以实现较大的跨度,减少了柱子和横梁对观众视线的遮挡。

同时,钢结构的刚度高,可以有效地抵抗风荷载和地震荷载,提高了体育场馆的安全性。

其次,大跨度空间钢结构在会展中心的应用也十分广泛。

会展中心一般需要大空间来容纳展览和会议等活动。

大跨度空间钢结构可以满足会展中心的大空间需求,同时可以通过灵活的钢结构设计,将大空间划分为多个小空间,方便会展中心的使用和管理。

此外,钢结构还可以通过不同类型的吊顶和装饰材料,使得会展中心的内部空间具有较好的视觉效果和舒适性。

再次,大跨度空间钢结构在机场航站楼的建设中也得到了广泛应用。

机场航站楼一般需要较大的跨度来容纳飞机起降和旅客流动。

大跨度空间钢结构可以满足机场航站楼的需求,同时由于钢结构的轻量化设计,可以减少大型混凝土结构对地基的要求,缩短工期,降低成本。

此外,钢结构还可以灵活地设计出大型的航站楼玻璃幕墙,提高机场航站楼的视觉效果,增加乘客的舒适感。

最后,大跨度空间钢结构在大型工业厂房和桥梁领域的应用也逐渐增多。

大型工业厂房往往需要较大的空间,并需要有一定的开放度和通透性。

大跨度空间钢结构可以满足这个需求,同时还可以通过灵活的结构设计,满足不同工业生产的要求,提高生产效率。

与此同时,大跨度空间钢结构在桥梁领域的应用也得到了越来越多的关注。

大跨度空间钢结构可以以较小的材料消耗建造出较大跨度的桥梁,提高了桥梁的通行能力和安全性。

综上所述,大跨度空间钢结构具有轻、高、好的特点,在体育场馆、会展中心、机场航站楼、大型工业厂房、桥梁等领域得到广泛应用。

大跨度空间结构的发展与创新作者:胡明娜来源:《科学与技术》 2018年第5期摘要:本文阐述了大跨度空间结构的发展历史,根据各个时期空间结构发展特点、形式类型和科技水平可区分为古代空间结构、近代空间结构和现代空间结构,并说明了促进空间结构发展创新的因素;着重指出仿生学对大跨度空间结构形态创新的推动作用是无法估量的,并对结构仿生在大跨度空间结构的应用做了侧重阐述。

关键词:大跨度空间结构;发展;结构创新;仿生学正文:大跨度空间结构具有受力合理、自重轻、造价低、结构形体和品种多样,是建筑科学技术水平的集中表现,因此各国科技工作者都十分关注和重视大跨度空间结构的发展历程、科技进步、结构创新、形式分类与实践应用.1 大跨空间结构的发展历程与特点空间结构发展历史分为:二十世纪初叶(1925 年前后)以前为古代空间结构,其主要标志性结构为拱券式穹顶;二十世纪初叶以后为近代空间结构,其主要标志性结构为薄壳结构、网格结构和一般悬索结构;二十世纪末叶(1975 年前后)以后为现代空间结构,其主要标志性结构为索膜结构、索杆张力结构、索穹顶结构等.这里需要说明的是:(1)1975 年不是近代空间结构终止的年份,近代空间结构的那些主要标志结构在1975 年后还在应用、发展和创新,特别是在引入新技术、新概念后,还可以与现代空间结构比美;或者说,可转入现代空间结构的行列.(2)从1925年到1975 年的五十年间,是近代空间结构独占鳌头的黄金年代.2 大跨度空间结构的创新2.1 促进大跨度空间结构发展创新的因素人类社会的生产,物质和精神生活水平的提高与发展,就需要开阔的空间和场所,如体育场馆、影剧院、会展中心、航站楼、工业厂房车间、仓库等等,三维受力、材料节省、造价低廉的大跨度空间结构正是人们所期望的最佳选择.但真正意义上空间结构的发展尚不足百年的历史,促使空间结构发展的因素可认为有下列几方面:建筑材料的革命和创新促进了空间结构的向前发展.施工新技术特别是预应力技术的引入推动了空间结构的创新.空间结构的高空悬挑逐步安装法,地面组装、整体提升或顶升法,折叠展开施工法等都可以省去满堂红脚手架,仅利用小型机具设备拼装施工大跨度空间结构,降低工程成本和造价.日臻完善的分析理论和计算机的应用解决了大跨、复杂空间结构设计计算题.2.2 建筑结构仿生——建筑结构创新的手法在建筑发展的历史长河中,随着社会的进步,人们对建筑品质的要求越来越高。

1.1 课题研究背景和意义 (1)1.1.1 大跨度空间结构的发展历程 (1)1.1.2 空间结构类型 (1)1.1.3 网架结构的特点 (2)1.2 研究现状 (2)1.3 论文研究内容 (2)第2章结构选型 (4)2.1 网架型式的确定 (4)2.2 网架结构的选型 (4)2.2.1 网架结构主要几何尺寸的确定 (4)2.2.2 网架结构的支撑 (5)2.2.3 网架屋面排水坡 (5)2.2.4 网架起拱度和容许挠度 (6)2.2.5 杆件材料与截面形式 (6)2.2.6 网架腹杆布置 (6)2.2.7 节点设计与制造概述 (6)2.3 网架的几何参数与杆件的物理参数 (7)第3章网架设计与程序的编制 (9)3.1 杆件的设计与构造 (9)3.1.1 杆件截面选择 (9)3.1.2 网架杆件的计算长度 (9)3.1.3 网架杆件的容许长细比 (10)3.2 荷载分析 (10)3.2.1 静荷载 (10)3.2.2 活荷载 (11)3.2.3 三种工况 (11)3.3 网架设计的命令流 (12)3.3.1 定义截面类型 (12)3.3.2 输入网架结构基本参数 (12)3.3.3 定义单元有关常数 (13)3.3.4 几何模型的建立 (13)3.3.5 添加荷载与约束 (14)3.3.6 网架设计程序的核心思想 (14)3.4 出现的问题与解决方法 (15)3.4.1 截面组合形式的选择 (15)第四章结果分析 (17)4.1 网架的变形 (17)4.2 网架杆件内力 (18)4.3 网架杆件应力 (20)第5章结论与展望 (21)5.1 结论 (21)5.2 展望 (21)参考文献 (22)附录 (24)附录A 网架设计命令流 (24)附录B 外文翻译 (29)第1章绪论1.1 课题研究背景和意义1.1.1 大跨度空间结构的发展历程空间结构的发展是和人类生活、生产的需要,科学技术水平以及物质条件的发展紧密相连的。

摘要:⼤跨空间结构是⽬前发展最快的结构类型。

⼤跨度建筑及作为其核⼼的空间结构技术的发展状况是代表⼀个国家建筑科技⽔平的重要标志之⼀。

本⽂就空间格结构和张⼒结构两⼤类介绍了国内外(但主要是国外)空间结构的发展现状和前景。

对这⼀领域⼏个重要理论问题,包括空间结构的形态分析理论、⼤跨柔性属盖的动⼒风效应、壳结构的稳定性和抗震性能等问题的研究提出了看法。

⼀、概述 在这实际的三维世界⾥,任何结构物本质上都是空间性质的,只不过出于简化设计和建造的⽬的,⼈们在许多场合把它们分解成⼀⽚⽚平⾯结构来进⾏构造和计算。

与此同时,⽆法进⾏简单分解的真正意义上的空间体系也始终没有停⽌其⾃⾝的发展,⽽且⽇益显⽰出⼀般平⾯结构⽆法⽐拟的丰富多彩和创造潜⼒,体现出⼤⾃然的美丽和神奇。

空间结构的卓越⼯作性能不仅仅表现在三维受⼒,⽽且还由于它们通过合理的曲⾯形体来有效抵抗外荷载的作⽤。

当跨度增⼤时,空间结构就愈能显⽰出它们优异的技术经济性能。

事实上,当跨度达到⼀定程度后,⼀般平⾯结构往往已难于成为合理的选择。

从国内外⼯程实践来看,⼤跨度建筑多数采⽤各种形式的空间结构体系。

近⼆⼗余年来,各种类型的⼤跨空间结构在美、⽇、欧等发达国家发展很快。

建筑物的跨度和规模越来越⼤,⽬前,尺度达150m以上的超⼤规模建筑已⾮个别;结构形式丰富多彩,采⽤了许多新材料和新技术,发展了许多新的空间结构形式。

例如 1975年建成的美国新奥尔良“超级穹顶”(superdome),直径207m,长期被认为是世界上的球⾯壳;现在这⼀地位已被1993年建成夏径为222m的⽇本福冈体育馆所取代,但后者更的特点是它的可开合性:它的球形屋盖由三块可旋转的扇形壳组成,扇形沿圆周导轨移动,体育馆即可呈全封闭、开启1/3或开启2/3等不同状态。

1983年建成的加拿⼤卡尔加⾥体育馆采⽤双曲抛物⾯索屋盖,其圆形平⾯直径135m,它是为1988年冬季奥运会修建的,外形极为美观,迄今仍是世界上的索结构。

4.空间结构的发展、种类及应用大跨度空间结构具有受力合理、自重轻、造价低、结构形体和品种多样, 是建筑科学技术水平的集中表现, 因此各国科技工作者都十分关注和重视大跨度空间结构的发展历程、科技进步、结构创新、形式分类与实践应用.(一)谈到空间结构的发展历史, 就要追溯到公元前14 年建成的罗马万神殿, 是一幢由砖、石、浮石、火山灰砌成的拱式结构, 圆形结构, 直径43*5m, 净高43* 5m, 顶部厚度120cm, 半球根部支承在620cm 厚的墙体上,穹顶的平均厚度370cm,我国用砖石砌成代表工程是建于明洪武14 年( 公元1381年) 南京无梁殿, 平面尺寸38m * 54m, 净高22m . 以穹顶屋盖结构为主轴线, 时间跨度从公元前14年到2009 年共二千多年. 从中可以看出, 各种类型的空间结构只在近百年来有所发展, 特别是近二三十年来, 开拓和创新的速度更趋频繁.( 1) 以砖、石等建筑材料筑成的拱式穹顶, 充分利用拱券合理传力的原理, 有连环拱、交叉拱、拱上拱、大拱套小拱. 自罗马万神殿建成以后, 如1612 年建成的罗马圣彼得教堂和建于约300 年前的伦敦圣保罗大教堂, 其跨度均比罗马万神殿小, 但是装修更庄重、屋顶更高. 因此, 以砖、石等筑成的拱式穹顶,长期来基本上没有更进一步的发展和创新.( 2) 自1925 年在德国耶拿玻璃厂建成历史上第一幢直径40m 的钢筋混凝土薄壳结构以后, 到二十世纪五六十年代, 世界各国的薄壳结构发展到了高潮. 罗马奥运会小体育馆的平面直径59* 2m 的带肋薄壳( 图3) 以及北京火车站35m * 35m 的双曲扁壳是当时特别推荐的. 一般来说, 40m~ 50m 跨度的钢筋混凝土薄壳穹顶, 其混凝土的折算厚度约为8cm~ 10cm, 是罗马万神殿平均厚度的1/ ( 50~40) ; 结构自重约为( 200~ 250) kg / m2 , 是罗马万神殿平均自重的1/ ( 50~ 30) . 前苏联和我国还编制出版颁发了钢筋混凝土薄壳结构设计行业规程, 以便广大设计人员推广薄壳结构的应用( 3) 生铁、普通钢、高强钢、铝合金等建筑材料的生产和工程应用, 研究开发了网架网壳等格构式空间结构. 1924 年建成了世界上第一个直径为15m 的半球形单层网壳, 采用生铁材料, 用于德国耶那蔡司天文馆. 由于网格结构刚度大, 用材省、性能好, 便于工厂制作现场装配, 至二十世纪六、七十年代网格结构有了蓬勃的发展. 当时, 有代表性的工程如1970 年建成的日本大阪博览会展馆六柱支承108m* 292m 网架, 1968 年建成的首都体育馆99m*112* 2m 网架, 1973 年建成的名古屋国际展览馆134m 直径圆形平面网壳, 1967 年建成的郑州体育馆64m 直径圆形平面助环型单层网壳. 60m 左右跨度网格结构自重约为( 40~ 50) kg / m2 , 是同等跨度薄壳结构自重的1/ ( 4~ 5) . 1997 年从美国引进建成了铝合金的上海体操馆, 68m 直径的圆形平面单层网壳, 自重仅12kg/ m2 , 是相应跨度钢网壳自重的1/ ( 4~ 5) .( 4) 悬索结构要追溯到我国在公元前285 年建成跨越四川岷江的灌县竹索桥-----安澜桥和1703年建成跨越大渡河的铁链桥----- 泸定桥. 但在房屋建筑上的应用要首推于1953 年建成的美国北卡州瑞雷竞技馆, 近似圆形平面直径91* 5m 的鞍形索网结构. 此后, 在二十世纪六七十年代我国建成了当时著名的三大悬索结构: 1961 年建成跨度94m双层车辐式圆形平面的北京工人体育馆,1967 年建成跨度60m * 80m 鞍形索网式椭圆平面的浙江人民体育馆, 1979 年建成跨度61m 双层车辐式( 索与内孔相切) 圆形平面的成都城北体育馆. 悬索结构自重小、屋盖轻、施工也比较方便成熟, 无需大型的机具设备, 是有推广应用前景的空间结构.1988 年在加拿大加尔加里建成当时跨度最大的悬索结构冰球馆, 是一幢135*3m * 129* 4m 椭圆平面鞍形索网悬挂薄壳( 5) 二十世纪七八十年代气承式充气膜结构发展到一个高潮, 在美国、加拿大和日本共建成了超百米跨度的十余幢大型体育场馆. 其中有代表性的是美国在1975 年建成的168m *220m 长椭圆平面庞提亚克体育馆和日本在1988 年建成的180m * 180m 方椭圆平面东京后乐园棒球馆. 由于气承式膜结构要不时地耗能充气, 以及庞提亚克体育馆曾发生垮塌事故, 二十世纪九十年代后已基本不再兴建气承式充气膜结构.( 6) 为1988 年汉城奥运会的召开, 1986 年建成了120m 跨度圆形平面的索穹顶综合馆用钢指标13.5kg/ m2 ; 为1996 年亚特兰大奥运会召开, 1995 年建成了192m* 240m 椭圆平面的索穹顶主赛馆, 用钢指标25kg/ m2 . 这二幢索穹顶的建立使空间结构的科技水平达到了一个崭新的高峰, 结构体系新颖、高效, 其用钢指标仅约为跨度L的12L/ 100( 跨度L 以m 计, 用钢指标以kg / m2 计,例如100m 跨度的索穹顶, 其用钢指标约为12kg/m2 ) . 索穹顶在中国大陆尚属空白, 国外的技术一直保密, 然而浙江大学、同济大学、建研院等高校、科研单位已进行了十余年的研究和试验工作, 对索穹顶的受力特性和分析计算已有比较完整的认识.(二)刚性空间结构的组成、分类与实践应用空间结构是由基本单元组成或集合而成, 基本单元( 也是基本构件) 有刚性基本单元: 板壳单元、梁单元和杆单元, 也有柔性基本单元: 索单元和膜单元. 可以说, 由刚性基本单元组成的空间结构可称为刚性空间结构.(1)仅由一种板壳单元组成的刚性空间结构, 现在有三种具体结构形式a)薄壳结构:通常指光面的、但可包括等厚度和变厚度的钢筋混凝土薄壳结构. 根据其几何外形又可分为旋转壳、球面壳、柱面壳、双曲扁壳、鞍形壳、扭壳和劈锥壳等. 典型工程如当时我国跨度最大的球面薄壳结构是60m 直径圆形平面的新疆某机械厂金工车间b) 折板结构:用于工业厂房和车站站台较多的是一种比较简单的V 形折板, 非预应力的可做到27m 跨度, 预应力的可做到36m 跨度. 折板结构的截面还可采用多折线的, 此外也可采用多面体空间折板结构.c)波形拱壳结构:波形拱壳结构的特点使截面的抗弯刚度可大幅度的增加, 提高整个结构的刚度和稳定性. 有钢筋混凝土波形拱壳结构, 如1960 年建成的罗马奥运会大体育馆, 为球面波形拱壳结构, 跨度100m. 也有薄钢板的柱面波形拱壳结构.(2)仅由一种梁单元组成的刚性空间结构, 现有五种具体结构形式a)单层网壳:工程中应用最多的是单层钢网壳, 其几何外形类同于薄壳结构的几何外形. 网格形式对于球面网壳有助环型、助环斜杆型、三向网格型和短程线型等; 对于柱面网壳有联方网格型、纵横斜杆型、三向网格型和米字网格型等 b) 空腹网架:通常是由钢筋混凝土的平面空腹桁架发展而来, 主要有两向空腹网架和三向空腹网架, 可用于屋盖结构也用于楼层结构.c) 空腹网壳.d)树状结构,这是近年来采用的一种新结构,实际上是一种多级分支的立柱结构,柱杆和枝支杆都可由梁单元集成。

大跨空间建筑工程结构的发展(二)二、空间网格结构网壳结构的出现早于平板网架结构。

在国外,传统的肋环型穹顶已有一百多年历史,而第一个平板网架是1940年在德国建造的(采用Mero体系)。

中国第一批具有现代意义的网壳是在50和60 年代建造的,但数量不多。

当时柱面网壳大多采用菱形"联方"网格体系,1956 年建成的天津体育馆钢网壳(跨度52m和1961年同济大学建成的钢筋混凝土网壳(跨度40n)可作为典型代表。

球面网壳则主要采用助环型体系,1954年建成的重庆人民礼堂半球形穹顶(跨度46.32m)和1967年建成的郑州体育馆圆形钢屋盖(跨度64m)习能是仅有的两个规模较大的球面网壳。

自此以后直到80年代初期,网壳结构在我国没有得到进一步的发展。

相对而言自第一个平板网架(上海师范学院球类房,31.5mx40.5m)于1964年建成以来,网架结构一直保持较好发展势头。

1967 年建成的首都体育馆采用斜放正交网架,其矩形平面尺寸为99mx112m厚6m采用型钢构件,高强螺栓连接,用钢指标65kg每平米(1kg每平米~ 9.8pa )。

1973年建成的上海万人体育馆采用圆形平面的三向网架净架110m厚6m,采用圆钢管构件和焊接空心球结点,用钢指标47kg 每平米。

当时平板网架在国内还是全新的结构形式,这两个网架规模都比较大,即使从今天来看仍然具有代表性,因而对工程界产生了很大影响。

在当时体育馆建设需求的激励下,国内各高校、研究机构和设计部门对这种新结构投入了许多力量,专业的制作和安装企业也逐渐成长,为这种结构的进一步发展打下了较坚实的基础。

改革开放以来的十多年里是我国空间结构快速发展的黄金时期而平板网架结构就自然地处于捷足先登的优先地位。

甚至80 年代后期北京为迎接1990 年亚运会兴建的一批体育建筑中,多数仍采用平板网架结构。

在这一时期,网架结构的设计已普遍采用计算机,生产技术也获得很大进步,开始广泛采用装配式的螺栓球结点,大大加快了网架的安装。

但事物总是存在两个方面。

在平板网架结构一枝独秀地加快发展的同时,随着经济和文化建设需求的扩大和人们对建筑欣赏品位的提高,在设计日益增多的各式各样大跨度建筑时,设计者越来越感觉到结构形式的选择余地有限,无法满足日益发展的对建筑功能和建筑造型多样化的要求。

这种现实需求对网壳结构、悬索结构等多种空间结构形式的发展起了良好的刺激作用。

由于网壳结构与网架结构的生产条件相同,国内已具备现成的基础,因而从80年代后半期起,当相应的理论储备和设计软件等条件初步完备,网壳结构就开始了在新的条件下的快速发展。

建造数量逐年增加,各种形式的网壳,包括球面网壳、柱面网壳、鞍形网壳(或扭网壳)、双曲扁网壳和各种异形网壳,以及上述各种网壳的组合形式均得到了应用;还开发了预应力网受、斜拉网壳(用斜拉索加强网壳)等新的结构体系。

近几年来建造了一些规模相当宏大的网壳结构。

例如1994年建成的天津体育馆采用肋环斜杆型(Schwedler 型)双层球面网壳,其圆形平面净跨108m,周边伸出13.5m,网壳厚度3m,采用圆钢管构件和焊接空心球结点,用钢指标55kg每平米。

1995年建成的黑龙江省速滑馆用以覆盖400m速滑跑道,其巨大的双层网壳结构由中央柱面壳部分和两端半球壳部分组成,轮廓尺寸86.2mx191.2m,覆盖面积达15000平米,网壳厚度2.1m,采用圆钢管构件和螺栓球结点,用钢指标50kg 每平米。

1997 年刚建成的长春万人体育馆平面呈桃核形,由肋环型球面网壳切去中央条形部分再拼合而成, 体型巨大, 如果将外伸支腿计算在内, 轮廓尺寸达146mx191.7m, 网壳厚度2.8m,其桁架式”网片”的上、下弦和腹杆一律采用方(矩形)钢管,焊接连接,是我国第一个方钢管网壳。

这一网壳结构的设计方案是由国外提出的,施工图设计和制作安装由国内完成。

在网壳结构的应用日益扩大的同时,平板网架结构并未停止其自身的发展。

这种目前来看已比较简单的结构有它自己广泛的使用范围,跨度不拘大小;而已近几年在一些重要领域扩大了应用范围。

例如在机场维修机库方面,广州白云机场80m机库(199年)、成都机场140m 机库(1995年)、首都机场2Zmx150m机库(1996年)等大型机库都采用平板网架结构。

这些三边支承的平板网架规模巨大,且需承受较重的悬挂荷载,常采用较重型的焊接型钢(或钢管)结构,有时需采用三层网架;其单位面积用钢指标可达到一般公用建筑所用网架的一倍或更多。

单层工业厂房也是近几年来平板网架获得迅速发展的一个重要领域。

为便于灵活安排生产工艺,厂房的柱网尺寸有日益扩大的趋向,这时平板网架结构就成为十分经济适用的理想结构方案。

1991 年建成的第一汽车制造厂高尔夫轿车安装车间面积近8 万平米(189.2mx421.6m ),柱网21mx12 m采用焊接球结点网架,用钢指标31kg每平米。

该厂房是目前世界上面积的平板网架结构。

1992 年建成的天津无缝钢管厂加工车间面积为 6 万平米(108m x 564m),柱网36m x 18m,采用螺栓球结点网架,用钢指标32kg每平米,与传统的平面钢桁架方案比较,节省了47%。

鉴于这类厂房的巨大圆积,它们确实为平板网架结构的发展提供了广阔的新领域。

十分明显,包括网架和网壳在内的空间网格结构是我国近十余年来发展最快,应用最广的空间结构类型。

这类结构体系整体刚度好,技术经济指标优越,可提供丰富的建筑造型,因而受到建设者和设计者的喜爱。

我国网架企业的蓬勃发展也为这类结构提供了方便的生产条件。

据估计,近几年我国每年建造的网架和网壳结构达800万平方米建筑面积,相应钢材用量约20 万t 。

这么大的数字是任何其它国家无法比拟的,无愧于" 网架王国" 这一称号,难怪国外有关企业对这一巨大市场垂涎欲滴。

如此大的发展势头自然也会带采一些问题。

与国际水平相比,我国目前网架生产的工艺水平和质量管理水平尚有一定距离。

尤其是在市场需求带动下,大量小型网架企业雨后春笋般成立起来,难免良莠不齐,设计也非总由有经验人士担任。

因而大力加强行业管理,切实把握住设计制作和安装质量,是促进我国空间结构进一步健康发展的重要课题。

三、张力结构中国现代悬索结构的发展始于50年代后期和60年代,北京的工人体育馆和杭州的浙江人民体育馆是当时的两个代表作。

北京工人体育馆建成于1961 年,其圆形屋盖采用车辐式双层悬索体系,直径达94m浙江人民体育馆建成于1967年,其屋盖为椭圆平面,长径80m,短径60m采用双曲抛物面正交索网结构。

世界上最早的现代悬索屋盖是美国于1953年建成的Raleigh 体育馆,采用以两个斜放的抛物线拱为边缘构件的鞍形正交索网。

我国建造的上述两个悬索结构无论从规模大小或技术水平来看在当时都可以说是达到国际上较先进水平的。

但此后我国悬索结构的发展停顿了较长一段时间,一直到80 年代,由于大跨度建筑的发展而提出的对空间结构形式多样化的要求,这种形式丰富的轻型结构重新引起了人们的热情,工程实践的数量有较大增长,应用形式趋于多样化理论研究也相应地开展起来形势相当喜人。

柔性的悬索在自然状态下不仅没有刚度,其形状也是不确定的。

必须采用敷设重屋面或施加预应力等措施,才能赋予一定的形状,成为在外荷作用下具有必要刚度和形状稳定性的结构。

值得称道的是,我国的科技人员在学习和吸收国外先进经验的同时,在结合工程具体条件创造更加符合中国国情的结构应用形式方面做了不少尝试和创新。

例如,山东省淄博等地把悬索结构应用于中小型屋盖结构中,颇具特色。

他们主要采用单层平行索系或伞形辐射索系加钢筋混凝土屋面板的构造方式。

施工时先将屋面板挂在索上(使索正好位于板缝中),在板上临时加载使索伸长,然后在板缝中浇灌细石混凝土,待达到一定强度后卸去临时荷载,即形成具有一定预应力的" 悬挂薄壳"。

这种构造和施工方法不需要复杂的技术和设备,造价也比较低。

为了提高单层悬索的形状稳定性,在单层平行索系上设置横向加劲梁(或桁架)的办法也是十分有效的。

横向加劲构件的作用有二:一是传递可能的集中荷载和局部荷载使之更均匀地分配到各根平行的索上;二是通过下压横向加劲构件的两端到预定位置或通过对索进行张拉使整个体系建立预应力,从而提高屋盖的刚度。

从安徽体育馆等几个工程的实践来看这种混合结构体系施工方便,用料经济,是一种成功的创造。

由一系列承重索和曲率相反的稳定索组成的预应力双层索系,是解决悬索结构形状稳定性的另一种有效形式。

其工作机理与预应力索网有类似之处。

1966 年瑞典工程师Jawerth 首先在斯德哥尔摩滑冰馆采用由一对承重索和稳定索组成被称为"索桁架" 的专利体系,其后这种平面双层索系在各国获得相当广泛刚用。

我国无锡体育馆也采用了这种体系。

作为对这种体系的改进,吉林滑冰馆采用了一种新型的空间双层索系,它的承重索与稳定索在不同一阵平面内,而是错开半个柱距,从而创造了新颖的建筑造型,而且很好地解决了矩形平面悬索屋盖通常遇到的屋面排水问题。

这一新颖结构参加了1987 年在美国举行的国际先进结构展览。

我国悬索结构发展的另一个特点是在许多工程中运用了各种组合手段。

主要的方式是将两个以上预应力索网或其它悬索体系组合起来,并设置强大的拱或刚架等结构作为中间支承,形成各种形式的组合屋盖结构。

例如四川省体育馆和青岛市体育馆的屋盖是由两片索网和作为中间支承的一对钢筋混凝土拱组合起来的。

北京朝阳体育馆由两片索网和被称为" 索拱体系" 的中央支承结构组成。

中央索拱体系由两条悬索和两个钢拱组成,本身是一种混合结构,其概念也具有创新意义。

采用各种组合式屋盖不仅进一步丰富了建筑造型,而且往往能更好地满足某些建筑功能上的要求,例如为体育馆建筑提供了"" 的内部空间。

单纯从技术经济角度,单片索网或其它悬索体系可以经济地跨越很大的跨度,本非必须采用中间支承结构。

所以,采用组合式屋盖在很多场合毋宁说主要是出于建筑造型和使用功能方面的考虑。

从我国这几年的实践效果来看,它在这方面是起到了预期作用的。

将斜拉体系引用到屋盖结构中来,可形成一系列混合结构形式。

这种体系利用由塔柱顶端伸出的斜拉索为屋盖的横跨结构(主梁、桁架、平板网架等)提供了一系列中间弹性支承,使这些横跨结构不需靠增大结构高度和构件截面即能跨越很大的跨度。

前面提到的斜拉网壳也属于这类混合结构。

尽管十余年来悬索结构取得了可喜的发展,但与网架和网壳结构比较其发展相对较慢,分析起来可能有两方面的原因:(1)悬索结构的设计计算理论相对复杂一些,又缺少具有较高商品化程度的实用计算程序,因而难于为一般设计单位普遇采用;(2)尽管悬索结构的施工并不复杂,但一般施工单位对它不够熟悉,更没有形成专业的悬索结构施工队伍,这也影响建设单位和设计单位大胆采用这种结构形式。