中国笛的形制特点

- 格式:wps

- 大小:13.00 KB

- 文档页数:2

笛子的介绍以及音色特点笛子是一种古老的吹奏乐器,起源于中国。

它是由竹子制成的,通常有六个音孔和一个吹口,通过调整手指的位置来改变音高。

笛子的音色柔和悦耳,具有独特的韵味和表现力。

下面将从笛子的历史、构造、演奏技巧、音色特点等方面详细介绍。

笛子的历史可追溯到公元前9世纪。

最早的笛子是用动物的骨头或角制成的,后来逐渐发展成用竹子制作的乐器。

在中国古代,笛子被广泛应用于宫廷音乐、民间音乐和戏曲等领域,成为重要的乐器之一。

随着时间的推移,笛子的制作工艺和演奏技巧不断发展,出现了许多不同种类的笛子,如竹笛、竹横笛、竹箫等。

笛子的构造相对简单,主要由笛身和吹口组成。

笛身通常由竹子制成,长度约为一尺至三尺。

笛子的笛身上有六个音孔,通过调整手指的位置来控制音高。

吹口位于笛子的一端,演奏时需要用嘴唇轻轻吹气,使空气通过吹口进入笛身,产生音响。

演奏笛子需要掌握一定的技巧。

首先是正确的吹奏姿势,要保持身体放松,吹气时要用腹部呼吸,并且控制吹气的力度和气息的稳定性。

其次是手指的灵活运动,需要准确地控制音孔的开合,以产生不同的音高。

此外,演奏笛子还需要注意音准和节奏的掌握,以及音色的表现力。

笛子的音色特点独特而丰富。

它的音色柔和、清脆、悦耳,具有一种深情、清新的美感。

笛子的演奏可以表达出各种情感,如欢乐、忧郁、悲伤等。

它的音色在演奏中可以自由地变化,既可以细腻柔和,又可以高亢激昂,具有很强的表现力。

笛子的音色特点和演奏技巧有着密切的关系。

演奏时,通过调整吹气的力度和嘴唇的姿势,可以改变笛子的音色。

在演奏过程中,演奏者可以运用各种技巧,如颤音、滑音、吐音等,来增加音乐的表现力和变化。

此外,演奏者还可以利用气息的控制和手指的技巧,改变音色的明暗、轻重,使音乐更加生动有力。

笛子是一种具有悠久历史的乐器,它的音色特点柔和悦耳,具有独特的韵味和表现力。

通过掌握正确的演奏技巧和运用各种技巧,演奏者可以表达出丰富的情感和音乐的变化。

无论是在宫廷音乐、民间音乐还是现代音乐中,笛子都扮演着重要的角色,成为人们喜爱的乐器之一。

中国竹笛艺术及其流派分析中国竹笛艺术是中国传统音乐文化的重要组成部分,发展至今已有数千年的历史。

竹笛是一种以竹片制成的乐器,具有悠扬动听的音色,广泛应用于民间音乐、戏曲和古典音乐等领域。

中国竹笛艺术可以分为多个流派,每个流派都有其独特的表演风格和演奏技巧。

1. 京派竹笛:京派竹笛是指发源于北京地区的竹笛演奏风格。

京派竹笛音色高亢明亮,技巧性较强,演奏曲目以京剧音乐为主,常在传统戏曲演出中使用。

2. 苏派竹笛:苏派竹笛源于江苏地区,与苏州评弹音乐相结合,音色柔和婉转,表现力极强。

苏派竹笛在曲目选择上更加广泛,常演奏民间小调、叙事曲和京剧等。

3. 川派竹笛:川派竹笛是四川地区的竹笛演奏风格,以其独特的音色和技巧而闻名。

川派竹笛在双簧管演奏风格基础上发展而来,演奏曲目以川剧音乐为主,具有浓厚的地方特色。

4. 美洲派竹笛:美洲派竹笛是指在华人移民社区中发展起来的竹笛演奏风格。

美洲派竹笛在技巧上更加注重速度和灵活性,演奏曲目多样,包括传统及创作音乐。

除了以上几个主要流派外,中国竹笛艺术还有许多其他地方性流派和个人风格。

不同流派的竹笛演奏风格和技巧都有其独特之处,但都以中国传统音乐的基本音阶和音律为基础。

中国竹笛艺术流派的分化和发展既反映了地域文化的差异,也反映了各地音乐家对竹笛音乐的不同理解和创新。

不同流派之间的相互交流和融合,也为中国竹笛艺术的发展提供了丰富的资源和创作灵感。

中国竹笛艺术不仅在中国广受欢迎,也在世界范围内有一定影响力。

随着全球文化交流的加深,越来越多的人开始学习和欣赏中国竹笛艺术,为其传承和发展注入了新的活力。

中国竹笛艺术作为中国传统音乐文化的瑰宝,拥有丰富的流派和独特的表演风格。

不同流派的竹笛演奏风格和技巧各具特色,为其艺术的发展提供了多样化的方向和表现形式。

中国竹笛艺术的繁荣发展离不开音乐家的努力创作和传播,也需要社会各界的支持和推广。

长笛学习:笛子知识讲解乐器名称:笛子别称雅号:竹笛;横笛;"横吹"应用谱号:低音谱号,不移调记谱。

结构组成:是一根比手指略粗的长管,上面开有若干小孔。

常见的六孔竹制膜孙笛由笛头、吹孔(1个)、膜孔(1个)、音孔(6个)、后出音孔(1 个)、前出音孔(2个,又名筒音)和笛尾组成。

使用材质:笛身一般为竹制。

笛膜(演奏时贴于膜孔处的一个小薄片)一般用嫩芦苇杆中的内膜制成。

从1971年新生的"口笛"(又名俞氏笛)到1977年浙江河姆渡出土的 "骨哨"、"骨笛",人们惊奇地发现二者之间竟有如此的相似。

而这个相似却走过了七千多年的历程。

笛子在这七千多年历程中的沿革和发展不由令世界惊叹:中国竹笛艺术是如此地魂丽多姿。

历代文人曾为它写下了无数美妙的诗篇舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇,促杜工部潸然肠断,使喻成龙鬓发成霜。

近年来,随着中国考古的发现:首先是浙江河姆渡出七千年前的骨哨,骨笛;美国华侨收藏的战国时期七个按孔横吹的铜笛;湖北随县出土的战国初(公元前433年)曾候乙墓中的两支横吹的笛;湖南长沙马王堆三号汉墓(公元168年)中两支横吹笛;广西贵县罗泊湾一号墓(汉初期)一支用二节竹制成的七个按音孔横吹的笛。

这些文物虽是凤毛麟角,但都是中国竹笛鼻祖有力的见证。

从而*了原史料中记载为西汉张骞出使西域时把笛子传入中国的说法。

中国竹笛的种类及名称极为丰富多彩。

如以形制为名:饰龙谓:"龙头笛"。

乐师在皇帝面前将双手交叉作拱手之意来演奏谓:叉手笛;以尺寸为名的如截竹一尺八寸的洞箫渭:"尺八"。

唐代传入到日本仍谓"尺八"。

我国福建南中常用的洞箫即为"尺八";以典故为名如:汉代音乐家蔡邕,拆"柯亭"第十六根竹制笛,其音色优美,后人赞好笛子谓:"柯亭笛"。

笛子的发展史笛子,是一种具有悠久历史的中国民间乐器,起源于先秦时期,经过漫长的发展过程,已经演变成为了现在的多种类型。

下面将从历史、形制、演奏技巧、音乐作品等方面,详细阐述笛子的发展史。

一、历史笛子起源于西汉时期,是一种传统的竹制吹奏乐器。

唐代《乐府诗集》中曾提到笛子,称其为“箫”。

宋代时,笛子逐渐走进民间,成为户外民乐团队中的常用乐器。

随着时间的推移,明、清时期,笛子逐渐演变为现代的分音管笛。

二、形制笛子的形制分为长笛和短笛两种。

长笛又分为三节、四节、五节和六节,每节长度不同,按顺序嵌入一起。

短笛则是由一个竹节制成,上面凿出一些细小的音孔,吹奏时合并不同的音孔,发出不同的音调。

三、演奏技巧演奏笛子需要掌握一些特殊的技巧。

吹奏时,要用嘴唇套在笛子口孔上,用舌头控制气流,调整发音。

同时,要注意气息、发音控制、音高转换等方面的细节问题。

笛子音色清新悦耳,多用于民乐演奏、歌曲伴奏、独奏表演等场合。

四、音乐作品笛子在中国民间音乐领域有着深厚的积淀。

从唐代的《凉州词》、《长相思》、《雁门太守行》到宋元明清时期的《梅花三弄》、《高山流水》、《流水行》等,都是脍炙人口的笛子名曲。

而在现代,也涌现出了许多优秀的笛子作品,如胡伟红的《笛子幻想曲》、冼星海的《二泉映月》、胡琳的《空灵》等。

笛子作为一种具有优美音色的的传统乐器,在中国音乐文化中占有举足轻重的地位,它的发展历史也充满着不断创新和多元化。

笛子不仅是一种乐器,更是中国传统音乐的代表之一。

希望在未来的发展中,笛子能够继续传承下去,为广大民众传递美妙动听的音乐。

中国笛⼦中国笛⼦笛是吹孔⽓鸣乐器之⼀,⼴泛⽤于中国民间戏曲、曲艺和器乐的吹管乐器。

笛⼦⼤都在⽵⼦制成,亦称⽵笛;因横持,⼜称横笛。

中国⽵笛的历史源远流长,春秋战国时期,⽵笛已在乐队中占有重要地位,具有丰富的表现⼒和吹奏技巧,具有浓厚的民族⾊彩,是流传最⼴的民族乐器之⼀。

唐代⼤诗⼈李⽩曾对笛有过这样的赞美:“谁家⽟笛暗飞声,散⼊春风满洛城,此夜曲中闻折柳,何⼈不起故园情。

”⽽在⼴西罗泊湾发掘的西汉初期墓葬中就有六孔横笛,郑州新通桥出⼟的汉代画象砖刻中有吹笛图。

西汉以后,逐渐流⾏于全国各地,为民间最常⽤的乐器之⼀。

种类与形制:笛⼦的种类繁多,主要的传统笛有曲笛和梆笛。

曲笛:以伴奏“昆腔”等戏曲⽽得名。

⾳⾊较柔和,长度为60厘⽶左右,内径约为1.7厘⽶。

常⽤丝线成⼀节节环形,漆以朱⾊或⿊⾊,或雕以龙凤,垂以红线条结,这是从元朝开始流传的形制。

常见的曲笛有12孔。

正⾯8孔为吹孔1,膜孔1,按⾳孔7;背⾯4孔为基⾳孔2、辅助⾳孔2。

梆笛:以伴奏梆⼦类戏曲⽽得名。

其形制与曲笛⼤同⼩异长度约为40百⽶,内径约1.3厘⽶。

梆笛⾳⾊较曲笛刚健明亮。

另有⽐曲笛⾼⼋度的⾼⾳、⼗⼆调套笛,接半⾳排列的⼗孔与⼗⼀孔笛、便于转调的加键笛、⽐曲笛低⼋度的低⾳⼤⽵笛、⾳域可调整的⼝笛、多⽀不同⾳区的笛⼦所在⼀起的排笛以及在⼀⽀笛上有两个吹孔的双管横笛等。

⽵笛的不同长短形制,近代⽤不同的调名来指称。

其命调⽅法是:以第3孔的⾳名⼈作为调名。

例如第3孔所发的⾳为d2,就称为d调笛。

⼀⽀笛⼦可吹出7个调。

上、尺、⼯、凡、六、五、⼄是中国⼯尺谱的唱名。

相当于近代唱名的do,re,mi,fa,so,la,si,转调后的⾳位变化,通过指法改变或按半孔的技巧来得出,这种转调的⽅法,宋朝时就已经很完整。

材料:制笛的⽵材,有⽩⽵,笛⽵,苦⽵等。

此类⽵⼦节长⽪薄,内径较规则,阴⼲后烤直,去⽵青,⾊⽩如霜。

据《乐书》记载:“翦云梦之霜筠,法龙吟之异韵。

笛子的形状结构是如何的笛子小巧易上手成为大家吹捧的对象,那么大家知道笛子的形状构造是如何的么?下面就是小编为大家整理笛子的形状构造,希望对大家有所帮助!笛子的形状构造形状构造笛子的孔笛子是一根比手指略粗的长管,上面开有若干小孔。

常见的六孔竹制膜笛由笛子正面的吹孔(1个)、膜孔( 横笛1个)、音孔(6个),笛子背面的后出音孔(2个)、前出音孔(2个,又名筒音),以及笛管的笛头、和笛尾组成。

笛子是中国传统音乐中常用的横吹木管乐器之一,即中国竹笛,一般分为南方的曲笛和北方的梆笛。

笛子常在中国民间音乐、戏曲、中国民族乐团、西洋交响乐团和现代音乐中运用,是中国音乐的代表乐器之一。

大部分笛子是竹制的,但也有石笛和玉笛。

不过,制作笛子的最好原料仍是竹子,因为这种材料的笛子声音效果最好。

吹孔是笛子的第一个孔,气流由此吹入,使管内空气振动而发音。

膜孔是笛子的第二个孔,专用来贴笛膜,笛膜多用芦苇膜或竹膜做成,笛膜经气流振动,便发出清脆而圆润的乐音。

笛头塞不论中国乐器或西洋乐器,在吹孔与笛头之间,有木片塞住,成为笛头塞(Crown)。

笛头塞的位置是决定笛子音调的因素之一。

竹笛接口为了解决笛子因吹奏发热后发声频率升高的问题,在孔建华等老一辈艺术家的推动下,竹笛金属调音套管接口技术应运而生[1]。

该技术在全国乐器厂竹笛的制作中已被广泛采用,并成为中国竹笛的常规配置而普及全国。

除了解决发声频率调节的问题之外,由于带接头的竹笛在接头处可以卸下,使细长的笛子分成2截,保管时无需使用长于笛身的容器,因而携带更为方便。

带有接口的竹笛称为“插口竹笛”。

竹笛接口可分为“单插”和“双插”。

单插型:接口铜管只有一层,内壁于竹子内壁相接并作为笛子的一部分,外壁与笛头端的铜管相插。

优点是设计简单方便修理,缺点是长时间使用可能会漏气。

双插型:通过两层插口解决了单插型的漏气问题。

笛子的分类笛子不但演奏技巧丰富,而且它的品种也多种多样,有曲笛、梆笛、定调笛、加键笛、玉屏笛、七孔笛、十一孔笛等,并形成了风格迥异的南北两派。

中国传统乐器的分类与特点根据传统的习惯,按其性能的不同,这些乐器可以分为吹、拉、弹、打四类乐器吹管乐器我国吹管乐器的发音体大多为竹制或木制。

其音色一般比较响亮,色彩鲜明,大多数乐器适于演奏流畅的旋律;在合奏中通常占有重要的地位。

吹管有曲笛、梆笛、箫、管、唢呐、苼等。

1. 笛笛是广泛与中国民间戏曲、曲艺和器乐的吹管乐器。

笛大都以竹子制成,也成为竹笛,因横持,又称横笛。

竹笛源远流长,春秋战国时期,竹笛已在乐队中占有重要地位。

具有丰富的表现力和吹奏技巧,具有浓厚的民族色彩,是流传最广的民族乐器。

2. 箫箫是流行于中国民间的吹管乐器,又名洞箫,以竹制作。

其形制为:上端封口的竹节边缘开吹孔,管身开有指孔6个。

箫的音量较小,音色柔和、甘美而幽雅,适于独奏或重奏。

3. 排箫排箫是流传于中国、欧洲及拉丁美洲的吹管乐器,其结构由长、短不同的竹、木或铜管按音阶编排而成。

木制排箫音色圆润柔和,竹制排箫音色明亮。

4. 唢呐唢呐是广泛流传于亚、非、欧许多国家及中国各地的吹管乐器。

唢呐是阿拉伯语的一种音译,也称“喇叭”。

金元时传入中国。

唢呐除吹奏军乐外,还用于衙门鼓吹,戏曲、歌舞伴奏等。

在民间捶打乐队中为不可缺少的具有特色的主要乐器。

5. 笙笙是中国历史悠久的吹管乐器。

笙与芋为同一乐器,区别于音位排列及簧片数目不同,36簧片为芋,13-19簧片为笙。

宋代以后,芋逐渐消失,笙至今仍广泛用于民族管弦乐队。

6. 埙埙是中国古老的吹孔乐器。

用陶土烧制而成,有成陶埙。

传统埙的形制为圆形、上尖、削肩、腰粗、平底、内膛空,形似鸭梨,顶端开一吹空,两侧各有2孔。

埙音孔的排列接近于笛、箫的次序,分大、中、小3种。

三种埙都能吹出两个八度和一个泛音,并可以转调。

埙的声音穿透力强,音色地城苍劲,醇厚悲壮,很有特色,非其他乐器可代替。

技能用于独奏,有可与乐队合奏。

弹拨乐器我国弹拨乐器分为横式与竖式两类。

横式如筝、古琴、扬琴等;竖式如琵琶、阮、三弦等。

关于笛子的介绍一笛子基本知识笛子是我国民族乐器中最古老的一种吹奏乐器,也是中华民族最具代表性的一种民族乐器,笛子常常在民间音乐,戏曲,民族乐团等重要音乐形式中使用笛子的音色婉转而悠扬,响亮而清脆吹奏者笛声阵阵,令倾听者无不醉心于它.二、竹笛的历史:竹笛是中国独有的吹奏类乐器。

因为是用天然竹材制成,所以称为“竹笛”。

竹笛是最能代表中华民族特色的乐器之一。

在古代被认为是龙吟凤鸣之音,是能够洗涤灵魂的声音。

最能展现原始的声音当属我国目前最古老的乐器“贾湖骨笛”,它出土于河南省舞阳县贾湖村,距今有8000年到9000年的历史。

“贾湖骨笛”拥有完整的七声音阶,并能演奏河北民歌《小白菜》,材质采用鹤的大腿骨或翅中。

经过探索,贾湖骨笛的音色明亮、古朴,有着原始狩猎风格。

贾湖骨笛的出现不仅仅是中华民族音乐史也是整个世界音乐史的重大发现。

在黄帝时期有古书记载以来到如今,竹笛的发展无论从形制或乐曲都趋于完善。

但是传统的六孔竹笛仍然是现在的主流。

竹笛由一根竹管做成,里面去节成空膛,内外呈圆柱形,一共有12个孔,分别是1个吹孔、1个膜孔、6个音孔、2个基音孔和2个助音孔。

笛脑:也叫笛胆、海胆或笛塞。

用软木制成,堵在吹孔上端内。

吹孔:是笛子左边第一个孔,笛子发音是通过吹孔把气灌进笛管内,使笛膜和竹管内的空气柱体产生振动。

笛膜孔:是笛子左边第二个孔,用来贴笛膜。

笛膜起着变化音色的作用。

竹笛没笛膜,是无法发声的。

笛膜:一般采用芦苇膜做成的,气流振动笛膜。

能发出清脆、明亮的声音。

指孔:共有六个,从上往下数依次是六五四三二一。

扎线:缠于笛身,起保护笛身以免破裂的作用。

笛头:通常在笛子左端或两端,起到美化装饰的作用。

三笛子的制作材料与种类制笛材料可谓非常笛子的种类可谓丰富,但是大部分是多种多样,大的笛子仍然是用竹致有曲笛,梆子制成的,因为竹笛、七孔笛,笛的声音效果特别十一孔笛,加键好,制作成本也较笛、玉屏笛、为低廉,但也有石定调笛,加键笛笛,玉笛、红木等等,其中使用笛、象牙笛等其他最普遍的是曲笛材质. 和梆笛.。

古韵声声话丁笛丁笛是我国传统的一种民间乐器,其音色柔美动人,琴音古韵幽邃,几乎无法用语言来形容。

丁笛的悠扬声声,让人仿佛置身于古代的大漠、山林之间,感受到了浓厚的文化氛围和历史沉淀。

下面,让我们一起来说说丁笛的特点和历史渊源。

丁笛属于管乐器,由笛身和吹孔组成。

笛身为竹制,长约30厘米,呈弯曲之形。

笛身上开有一排竖孔,用以控制音调和演奏技巧。

而吹孔则在笛身末端,用以吹奏笛音。

丁笛的制作过程非常精细,需要选用优质的竹子,并经过多道工序制作而成。

其特点是音色柔和、音域宽广,能够表达出丰富的情感。

丁笛最早起源于我国北方地区,据史书记载,丁笛的历史可追溯到数千年前的新石器时代。

在古代,丁笛是民间艺人常用的乐器之一,常用于娱乐、婚丧嫁娶等场合。

在唐代,丁笛得到了极大的发展和普及,成为贵族文人的最爱。

唐代的文人墨客常常以丁笛作为陪伴,吟诵诗歌,抒发思怀之情。

这也为丁笛赋予了更多的文化内涵和艺术价值。

丁笛在音乐上的表现力非常丰富,可以演奏各种曲调,表达出不同的情感和意境。

丁笛的音色悠扬动人,常常让人沉醉其中。

丁笛可以演奏出山林深处的鸟鸣声,可以模仿风雨雷电的声音,还可以模拟人声的各种音调。

丁笛的音域广阔,可以演奏出高音或低音的音符,且转换自如。

丁笛有时被誉为“百乐之首”。

除了丁笛在音乐表演中的独特魅力外,丁笛还有着深厚的文化底蕴。

丁笛以其古朴的外形和传统的制作工艺,代表了古代乐器的精髓和智慧。

丁笛是一种传统的音乐艺术,是我国民族音乐的瑰宝之一。

丁笛还与我国古代的文化习俗和历史故事紧密相连,在传统节日中也常常可以听到丁笛的声音。

丁笛作为我国传统乐器的代表之一,以其优美的音色和古韵声声而闻名。

丁笛的历史悠久而底蕴深厚,承载着丰富的文化内涵。

丁笛的音乐表现力丰富多样,能够演奏出各种曲调和表达出不同的情感和意境。

丁笛无疑是我国音乐艺术中的瑰宝,也是值得我们传承和发扬的文化遗产。

笛⼦结构组成:是⼀根⽐⼿指略粗的长管,上⾯开有若⼲⼩孔。

常见的六孔⽵制膜孙笛由笛头、吹孔(1个)、膜孔(1个)、⾳孔(6个)、后出⾳孔(1个)、前出⾳孔(2个,⼜名筒⾳)和笛尾组成。

使⽤材质:笛⾝⼀般为⽵制。

笛膜(演奏时贴于膜孔处的⼀个⼩薄⽚)⼀般⽤嫩芦苇杆中的内膜制成。

别称雅号:⽵笛、横笛、横吹。

应⽤谱号:低⾳谱号,不移调记谱。

乐器特⾊:属于⽊管乐器家族中的吹孔膜鸣乐器类,是典型的中国民族乐器。

据传说,笛⼦已有两千年以上的历史。

笛⼦的表现⼒⼗分丰富,既可演奏出连⾳、断⾳、颤⾳和滑⾳等⾊彩性⾳符,还可以表达不同的情绪;⽆论演奏舒缓、平和的旋律,还是演奏急促、跳跃的旋律,其独到之处都可从中领略。

此外,笛⼦还擅长模仿⼤⾃然中的各种声⾳,把听众带⼊鸟语花⾹或⾼⼭流⽔的意境之中。

从1971年新⽣的“⼝笛”(⼜名俞⽒笛)到1977年浙江河姆渡出⼟的“⾻哨”、“⾻笛”,⼈们惊奇地发现⼆者之间竟有如此的相似,⽽这个相似却⾛过了七千多年的历程。

笛⼦在这七千多年历程中的沿⾰和发展不由令世界惊叹:中国⽵笛艺术是如此地魂丽多姿,历代⽂⼈曾为它写下了⽆数美妙的诗篇:舞幽壑之潜蛟,泣孤⾈之嫠妇,促杜⼯部潸然肠断,使喻成龙鬓发成霜。

近年来,随着中国考古的发现:⾸先是浙江河姆渡出七千年前的⾻哨、⾻笛;美国华侨收藏的战国时期七个按孔横吹的铜笛;湖北随县出⼟的战国初(公元前433年)曾候⼄墓中的两⽀横吹的笛;湖南长沙马王堆三号汉墓(公元168年)中两⽀横吹笛;⼴西贵县罗泊湾⼀号墓(汉初期)⼀⽀⽤⼆节⽵制成的七个按⾳孔横吹的笛。

这些⽂物虽是凤⽑麟⾓,但都是中国⽵笛⿐祖有⼒的见证,从⽽*了原史料中记载为西汉张骞出使西域时把笛⼦传⼊中国的说法。

中国⽵笛的种类及名称极为丰富多彩,如以形制为名,饰龙谓“龙头笛”;乐师在皇帝⾯前将双⼿交叉作拱⼿之意来演奏谓“叉⼿笛”;以尺⼨为名的,如截⽵⼀尺⼋⼨的洞箫渭“尺⼋”。

唐代传⼊到⽇本仍谓“尺⼋”,我国福建南中常⽤的洞箫即为“尺⼋”。

浅谈笛子在民族音乐中的发展与传承摘要:笛子,作为中华民族的传统乐器,几千年来,其以明亮圆润的音色与丰富独特的技巧演奏出很多深受人们喜爱的作品。

因此,本文从笛子的基本结构及发展史出发,分析了笛子独特的演奏形式,并重点阐述了笛子的民族文化保留及与现代艺术接轨的发展现状,以期让公众更加清晰地认识和了解笛子艺术,进一步促进笛子在民族音乐中的发展与传承。

关键字:传统乐器;演奏形式;笛子艺术;发展与传承音乐能够打动人心,成为抒发人类情感的主要形式之一,而民族音乐作为音乐的一种类型,更被赋予较多内涵,融入多种优秀传统民族文化。

中国有很多优良的传统文化值得我们不断地传承与发扬,其中,从民族音乐乐器来看,笛子属于其中一种,有较多的演奏技巧、独特动人的音色,倍受演奏者与听者喜欢,能够让人沉浸在其中。

笛子是我国传统的民族乐器,在经历了几千年的发展之后,笛子艺术已经成为民族音乐中最为重要的艺术形式之一。

笛子属于中华民族较为传统的乐器,笛子的发展与传承占据着极为关键的地位。

因此,如何将笛子传承与发展,是当代民族音乐面临的重要问题。

一、笛子的结构及发展史笛子,也被称为竹笛,由此可知,笛子的原料是竹子。

笛子的基本结构较为简单,就是一段去节中空的圆柱形的竹管,在这段竹管上,有包括吹空和膜孔在内的八个孔,其中有六个是音孔,一般来说,在竹管的尾端,还有基音孔和助音孔各两个。

因此,一段完整的笛子包含以下四个主要结构:一是笛塞,是一个采用软木制作而成的木塞,与竹管的前端保持一定距离,位于吹孔的上端。

二是吹孔,是竹管上最靠近左侧的音孔,从吹孔将气体吹入竹管中,产生的冲击波会震动笛膜和竹簧,进而发出声音。

三是膜孔,也就是从竹管左侧数第二个音孔,通常膜孔是由芦节膜制成的,它的主要作用是改变音色。

四是音孔,演奏者用手指将音孔打开不同程度的空间,就能发出音调高低不同的声音。

笛子的发展史差不多和中华民族的发展史同步,这就使得它的历史悠久、受众广泛,时间的长河往前奔腾,使得人跟笛子的关系越来越紧密,随着中华民族的发展,笛子在人们的生活中占据着越来越重要的地位,慢慢地,成为了演奏家们的好工具、好武器、好朋友。

竹笛基本知识及演奏姿势介绍一、笛子简介笛子,又名竹笛,属横吹的开管乐器。

我国笛子的历史源远流长,过程中,一代又一代勤劳的劳动人民,通过长期的制笛和笛子演奏实践,绪合民族音乐语言风格,对笛子的结构和演奏技巧作了不断的探索和改进,从而使笛子在民族音乐的殿堂中占据了重要地位。

它不但担任多种形式的伴奏,同时“笛子独奏”早已传遍了千家万户。

笛子音色优美、瞭亮,具有丰富的表现力.既能演奏抒情优美的江南丝竹乐曲,又能演,奏粗豪放,热情洋溢的北乐曲,也能表演不同风格的外国乐曲。

加之笛子制作简易,容易学习,携带方便等特点,所以很容易被爱好者接受并广泛地流传。

我国笛子一般贴有笛膜这一特点,而使其音色清脆优雅,委婉动听。

笛子为我们的祖国赢得了荣誉,为我们中华民族带来了骄傲。

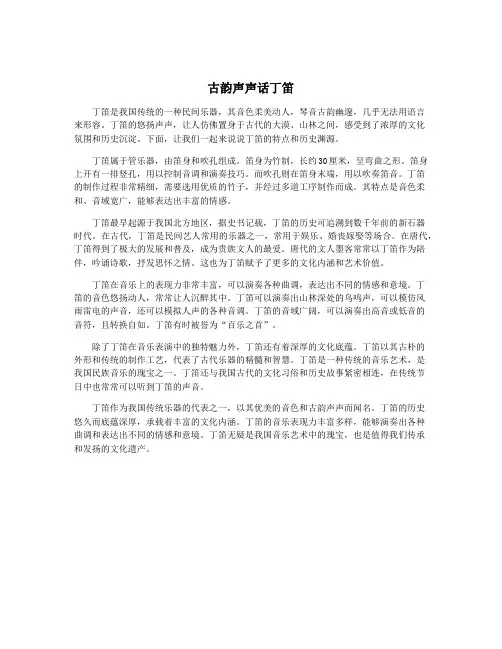

二、笛子的构造与形制笛子的构造:以竹管为材料,上有1个吹孔,6个按音孔,2个基音孔,2个辅助音孔,1个膜孔,内有笛塞。

笛膜的作用很重要,气流通过笛膜振动,可使声音柔和圆润,音色优美动听,它是区别其他笛子的重要特征(见图一)﹒图一笛子构造图笛子的形制:笛子的形制很多,如低音笛、臂笛、排笛,还有口笛等.但大体有以下两种:一是梆笛,二是曲笛。

梆笛笛管细而短,发音嘹亮、高亢。

这种笛子主要流行在北方。

它既能伴奏,又能独奏。

曲笛粗而长,发音柔和。

它的音高比梆笛低一个纯四度、这种笛子大多用于南方,如江南丝竹乐,昆曲和戏曲的伴奏都少不了它。

另外,它也是一种常见的独奏乐器。

这两种笛子虽然在长短、粗细、音色上有所不同,但在构造和演奏方法上是一样的。

排笛是笛子大师赵松庭先生60年代初首创的,即将几支不同调的笛子扎、排在一起,故称排笛。

当时赵先生为排笛创作过、演奏过《采茶忙》、《婺江风光》等乐曲。

实践证明,用排笛演奏有以下好处:1、音域可以扩大到三个八度以上。

2、由于音域的扩大,演奏的音色也随之丰富,在演奏同一乐曲时,既熊吹奏出曲笛浑厚的音色,又能表现出梆笛高亢的音色。

3、机动灵活,可以根据乐曲的需要更换苗子,解决了单支笛子不能胜任的问题。

民族器乐之笛子篇别称雅号:竹笛;横笛;“横吹”应用谱号:低音谱号,不移调记谱。

结构组成:是一根比手指略粗的长管,上面开有假设干小孔。

常见的六孔竹制膜笛由笛头、吹孔(1个)、膜孔(1个)、音孔(6个)、后出音孔(1个)、前出音孔(2个,又名筒音)和笛尾组成。

利用材质:笛身一样为竹制。

(演奏时贴于膜孔处的一个小薄片)一样用嫩杆中的内膜制成。

笛膜的运用,第一是选择黏合剂,目前利用的有阿胶、驴皮膏、黄鱼胶、树脂、白芨等,阿胶、白芨最常利用,一样中药店、药材行皆可购得。

由于笛膜本身具有必然的伸缩性和吸水性,贴好的笛膜还会有必然程度的自动还原,因此贴膜时可稍偏紧些,等它自动还原后,笛膜的松紧度为适中,能发出悦耳的声音,可是若是要随贴随用的时候,笛膜就要放松来贴。

贴膜时,先剪下一正方形的笛膜,使笛膜本身的纤维与笛子的纤维平行、重叠,再用阿胶沾水涂在膜孔周围,用左右手大拇指和食指捏住笛膜双侧,拉出与苇膜纤维纹路成垂直的皱纹,而后慢慢地往下侧按贴上,调整均匀后按住一下子,即告完成。

笛膜的收藏要注意防潮、防晒,笛膜变黄、变老、失去弹性时要改换利用。

(新鲜的笛膜如需保留长久,可将笛膜用塑料袋包好放进冰箱冷藏室中即可常保新鲜)乐器特色:属于木管乐器家族中的吹孔膜鸣乐器类。

是典型的中国民族乐器。

笛子的选择选择笛子,应从笛子的质量和类别上来考虑。

笛子的质量,除取决于笛管本身的质材好坏外,还取决于制作水平的高低。

选择、购买时,应进行查验:一、查验笛子的竹质。

笛管要求竹质坚实(竹纹老)。

竹纹细密。

管身直而圆。

笛身一样头部比尾部略粗,但相不同不宜过大。

笛管厚薄适中。

笛管内壁平整滑腻。

全身无虫蛀、裂痕等现象。

造型美观大方。

这些要求,凭视觉即能够鉴定。

二、查验笛子的音准。

方式是依照校音仪器标准音笛或定音乐器(手风琴、电子琴等)对照试吹。

主音确信后,再按音程关系,对笛子的全数发音的准确性进行查验。

还能够吹吹各个泛音,看是不是容易出音、干净。

笛子的构造及发声方法解析笛子是中国广为流传的吹奏乐器,因为是用天然竹材制成,所以也称为"竹笛"。

对多人都对笛子的构造很感兴趣,也想知道笛子到底是怎么发声的。

关于笛子的基本构造笛子的表现力非常丰富,它既能演奏悠长、高亢的旋律,又能表现辽阔、宽广的情调,同时也可以奏出欢快华丽的舞曲和婉转优美的小调。

然而,笛子的表现力不仅仅在于优美的旋律,它还能表现大自然的各种声音。

比如模仿各种鸟叫等。

笛子别称雅号:竹笛;横笛;“横吹”,竹笛由一根竹管做成,里面去节中空成内膛,外呈圆柱形,在管身上开有1个吹孔、1个膜孔、6个音孔、2个基音孔和2个助音孔(见图)。

图示如下:(1)前镶口(2)缠丝(3)海底(4)吹孔(5)膜孔(6)音孔(7)基音孔(8)后镶口(9)助音孔(10)飘穗(11)笛塞笛身由一根竹管做成,里面去节中空成内膛。

笛塞用软木材制成的塞子,装在吹孔上端管内一定的深度里。

吹孔是笛身左端第一个孔。

笛子能发音,就是通过吹孔把气灌进笛管内,使管内空气柱受振动而产生的。

膜孔是笛身左端第二个孔。

主要用来贴笛膜。

笛膜在这里起着变化音色的作用。

笛子没膜孔,也能吹奏,但得不到有笛膜的那种独特的音色。

笛膜一般是用芦苇膜做成的,经揉纹后取一小方块使用。

经过气流振动笛膜,便能发出清脆、明亮的声音。

音孔(按指孔)共有六个,分别开闭这些音孔,就能发出高低不同的音。

基音孔可用来调音,起着划定笛子最低音范围的作用。

助音孔在基音孔下端的两个孔,可用来调高音,起着美化音色、增大音量的作用,也可系飘穗之用。

海底又称笛脑,是由笛塞内沿至吹孔中心的一段笛身内膛,它阻止气流向上,使口风向下流动,集中发音。

缠丝使用丝弦,缠于笛身外面,共有21道至24 道,起保护笛身以免破裂的作用。

飘穗系于助音孔上的装饰品,通常用丝带编成。

镶口通常在笛身左端(或两端)镶以牛骨或象牙,称为镶口。

笛子的发声原理笛子是利用空气振动发声和空气柱共鸣的原理制成的。

中国笛的形制特点

常用的中国笛一般以竹材制作,故又称竹笛。

但笛也可利用木材(如红木、桃木、枣木等)、塑料、玻璃、金属等材料制作。

竹笛的竹材,一般选用竹质纤维细密、质地硬韧的竹材品种。

中国著名的制笛竹材为浙江余杭的白竹和江西、安徽的紫竹。

笛管体内光滑、直通,一端封闭。

封闭端(一般为竹节自然封闭或用软木塞封闭)右方依次为吹孔、膜孔、第六按音孔、第五按音孔、第四按音孔、第三按音孔、第二按音孔和第一按音孔。

其后有二至四个出音孔。

有的笛无出音孔而以管开口一端为出音孔。

吹孔利用该孔的边缘作尖劈形边棱,口中呼出的气流束在此碰撞而产生边棱音并激发管内空气柱的振动。

膜孔设置膜孔是中国笛显著的恃点。

膜孔上贴笛膜,笛膜随笛管内气柱的振动而振动,笛膜的振动调节气拄振动的谐波成分而导致笛音色的变化而成嘹亮清脆的效果。

笛膜可用竹内膜、蒜膜、芦苇内膜等薄膜粘贴。

最常用的笛膜是采用芦苇内膜,它有透明、柔软并富于弹性的物理性能和声学特质。

按音孔即发音孔。

常用笛按音孔为六个,但孔距常因地、因时和某种传统的音律习惯而异,六个按音孔之间有等距的,也有非等距的。

筒音孔又称前出音孔。

六个按音孔全按时此孔位置决定笛筒音音高。

在中国笛中,最常见的是曲笛和梆笛两种类型。

曲笛和梆笛是中国传统笛的典型代表,它们的形制已相对完善。

曲笛流行于中国南方,在中国传统音乐中常用于昆曲和南方丝竹乐演奏,又名班笛、苏笛成市笛。

曲笛多用南方各地生长的紫竹、凤眼竹、香妃竹、黄枯竹或梅鹿竹制作,吹孔上端设软木笛塞,管身缠丝线涂漆,以防笛管破裂井使其美观典雅。

有的曲笛更以龙凤鸟兽纹饰其身,两端镶象牙或骨质管头,更加显示出中国笛的传统文化品质。

按传统的习惯,笛以全放开第一、二、三孔(第四、五、六孔全闭)所发音高为该笛的调名。

常规曲笛为D调,其音域可达两个八度以上。

在这个音区内,利用民间的"叉口"指法和按半孔指法可以吹出变化半音,因此从传统民间笛转七调理论出发,曲笛以小工凋(全按筒苔为sol为基础,可以变换七个调:

小工调--全按筒音作sol 凡字调--全按筒音作fa

六字调--全按筒音作mi 正宫调--全按筒音作re

乙字调--全按筒音作do 上字调--全按筒音作si

尺字调--全按筒音作la

在民间,有一种传统的"雌雄笛"曲笛,由两只相差半音的曲笛组成。

高半音的为"雄"笛,低半音的为"雌"笛。

曲笛音色丰厚圆润,演奏效果婉转悠扬,除参与乐队伴奏外,在独奏曲中更长于表现优

美流畅、连贯舒展、抒情娓婉和富于甜美歌唱性的乐曲。

曲笛在演麦中常以气息技巧见长,演奏者连贯如珠、一气呵成的连音技术,使音乐含蓄细腻、柔和深倩。

在中国笛演奏的南北两派中,南派曲笛独树一帜。

梆笛流行于中国北方,常用于河北吹歌会演奏以及秦腔、河北梆子、蒲剧和评剧的声腔伴奏。

梆笛的基本结构与曲笛相同,但形制较曲笛短小。

梆笛转调指法同曲笛,常规梆笛全按筒音为Re,调名为G调。

梆笛发音高亢明亮,长于表现起伏跌宕、活跃欢快和粗扩豪爽的情绪,演奏以用舌技巧见长,其中花舌(打嘟噜)技巧中就有"冷花舌"、"长花舌"之分;吐音有单吐、双吐、三吐之分,再加上各种指法技巧的配合,梆笛能充分表现出北方音乐热烈奔放、富于戏剧性的特点。