浅谈数学类比法(2)

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:4

浅谈类比、归纳法在高考中的应用摘要:近年来,我省高考数学中都有用类比归纳法解的题,多数都是填空题,下面就来谈谈如何解决这类题,首先谈谈类比、归纳法思想和应用。

关键词:高考类比归纳应用一、类比法1.类比法的思想所谓类比法是指根据两个或两类事物在某些属性上都相同或相似,而推出它们在其它属性上也相同或相似的推理方法,也称为类比或类比推理法。

类比法不仅是一种以特殊到特殊的推理方法,也是一种寻求解题思路,猜测问题答案或结论的发现方法。

2.类比的分类(1)降维类比。

将三维空间的对象降到二维(或一维)空间中的对象,此种类比方法即为降维类比。

(2)结构类比。

某些待解决的问题没有现成的类比物,但可通过观察,凭借结构上的相似性等寻找类比问题,然后可通过适当的代换,将原问题转化为类比问题来解决。

(3)简化类比。

简化类比,就是将原命题类比到比原命题简单的类比命题,通过类比命题的解决思路和方法的启发,寻求原命题的解决思路与方法。

比如可先将多元问题类比为少元问题,高次问题类比到低次问题,普遍问题类比为特殊问题等。

但是,利用类比推理得出的结论不一定是正确的。

二、归纳法1.归纳法思想归纳法也称归纳推理,是指由个别到一般的推理方法。

即从几个单称判断或特殊判断(前提)得出的一个新的全称判断(结论)的推理方法。

它根据考察分析的对象是否完全分为完全归纳法和不完全归纳法。

2.归纳法分类归纳法分为完全归纳法和不完全归纳法。

完全归纳法是指通过考察一类事物的全体对象,肯定它们都具有某一属性,从而作出这类事物都具有这一属性的一般性结论的归纳推理方法。

不完全归纳法是指根据考察一类事物的部分对象具有某一属性,而作出该事物都具有这一属性的一般结论的归纳推理方法。

在高考中经常使用的是不完全归纳法。

但是,利用类比推理得出的结论不一定是正确的。

三、类比、归纳法的应用例1:(2010陕12理)观察下列等式:13+23=32,13+23+33=62,13+23+33+43=102根据上述规律,第五个等式为___________________。

浅谈类比教学在数学教学中的作用“给我一个支点,我就能撬起地球!”类比,是一种强有力的学习工具。

不同的事物往往具有一些相同或相似的属性,人们正是利用相似事物具有的这种属性,通过对某一事物的认识来认识与它相似的另一事物,这种认识事物的思维方法就是类比法,利用类比的思想进行教学设计实施教学 , 可称为“类比教学” 。

采用类比教学方法不但省时、省力,还有助于学生的理解和应用,是一种既经济又实效的教学方法。

因此,在教学中应积极运用类比进行教学。

一、掌握类比,可以温故而知新,使学生的理解难度大大降低。

教学中引导学生由学过的旧知识利用新旧知识的相似性可以进行类比教学,如在教学从集合的观点给圆下定义时,可以先回顾以前学过的相关知识:在角的平分线上的点到角的两边的距离相等,反之,到角的两边距离相等的点在角的平分线上,即角的平分线与点到角的两边的距离之间建立了一一对应的关系,所以角的平分线可以看作是到角的两边的距离相等的所有点的集合;还有线段垂直平分线的性质:线段垂直平分线的点与这条线段两个端点的距离相等,反之,与这条线段两个端点的距离相等的点在这条线段垂直平分线上,可见线段的垂直平分线与点到这条线段两个端点的距离二者之间也建立了一一对应的关系,因此线段的垂直平分线可以看作是与一条线段的两个端点的距离相等的所有点的集合;同样,圆周上各点到圆心的距离相等,反之,到定点的距离等于定长的点都在这个圆周上,可见圆上的点与到定点的距离等于定长之间也是一一对应的关系,因此学生就不难理解圆可以看作是到定点的距离等于定长的所有点的集合这一观点,加深了对含义的理解,可以取得很好的效果。

二、渗透类比思想,可以加强概念教学某些待解决的问题没有现成的类比物,但可通过观察,凭借结构上的相似性等寻找类比问题,然后可通过适当的代换,将原问题转化为类比问题来解决,如在教学正多边形的概念时,可以设计几个以下的问题:(1)什么叫正三角形?(2)什么叫正四边形?只满足四条边相等的四边形是否一定是正四边形?(3)什么叫正五边形?(4)类似地,什么叫正n边形?经过一步步的启发,学生运用类比思想很容易掌握正多边形的概念。

浅谈类比教学法在初中数学中的运用作者:丁培育来源:《教育界·中旬》2013年第03期类比是根据两个对象之间在某些方面相同或相似,从而推出它们在其他方面也可能相同或相似。

类比思想是一种重要的数学思想,而类比教学法是初中数学课堂教学中常用的一种教学方法。

通过类比能找出新旧知识之间的相同点或不同点,利用已掌握的知识去类比学习新知识,能起到事半功倍的效果。

下面笔者就结合自己的教学实际谈一下类比教学法的运用。

一、通过类比学习新概念初中数学教材中含有大量的概念,它是建立数学知识结构的基础。

教学中如果直接去讲授这些概念,学生在理解和记忆时可能会感到困难,通过比较不难发现教材中的许多概念具有相似的属性,因此我们可以采用类比法进行概念教学,先引导学生复习相关概念,然后再通过类比引入新概念。

通过类比,还可以进一步理解概念的本质。

例如在学习分式的概念时,就可类比分数的概念。

分数是学生非常熟悉的旧知识,分数由分子、分母和分数线构成,分子、分母都是数,而且分母不能是零,由于分数是分式的特例,而分式是分数的普通形式,因此我们可以把分数的概念引申到代数式中来:分式由分子,分母与分数线构成,分母中含有字母,这就是分式。

这样就很自然的引入了分式的概念,当然还需进一步指出:分数与分式中的“分”都是除的意思,两者形式上相同,但是分式的分子分母均为整式,且分母是含有字母的整式。

这种通过分式与分数的类比,从具体到抽象,从特殊到一般的认识分式,有助于理解和掌握分式的相关知识,有助于培养学生合情推理能力。

二、通过类比引出新定理初中数学中有许多定理具有相似的地方,通过类比再现数学命题形成的思维过程,不仅可以加深学生对定理的理解和记忆,而且有利于培养学生的发现能力。

比如在进行“相似三角形”教学时,由于三角形全等是三角形相似的特例,所以它们有很多类似的地方,便于使用类比法教学。

首先类比全等三角形的判定方法可以发现相似三角形的判定方法;具体如下:(1)由“两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等”类比得到“两角对应相等的两个三角形相似”。

时需小议数学中的类比思想王安平关键字:类比的思想数形之间、数数之间的类比所谓类比,是指两种事物之间存在着相互类似的性质或特点。

这个词来源于希腊文“ analogia”原意为比例,后来引申为某种类似的事物。

类比的思想方法在科学发展中占有着十分重要的地位。

例如,著名科学家牛顿的万有引力定律就是把天体运动与自由落体运动做类比而发现的;著名的生物学家达尔文把植物的自花受精与人类的近亲结婚相类比,从而发现了自己子女体弱多病的原因。

类比的思想涉及了对知识的迁移。

所谓迁移就是一种学习对另一种学习的影响。

在教学中我们应当注意对学生迁移意识的培养,也就是说要注重运用类比的思想。

在我们平时的数学教学中,经常发现在数学中有一些相类似的概念,可以利用类比法进行学习;另外,在教学中也可以利用类比的思想进行教学。

的确,类比法是学习数学的一种常用方法。

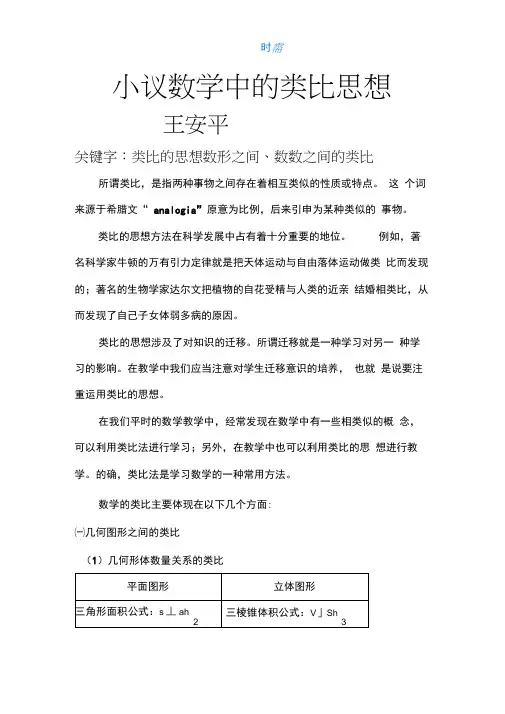

数学的类比主要体现在以下几个方面:㈠几何图形之间的类比(1)几何形体数量关系的类比在以往的高考题目中,也出现了类似题目。

例如:在某年上海的高考模拟题中的一道题:已知:在平面几何有勾股定理:“假设ABC的两边AB、AC互相垂直,则有关系:AB2 AC2 BC2。

”当我们拓展到空间,类比平面几何的勾股定理并研究三棱锥的侧面面积与底面面积的关系时,我们可得到相应结论:假设三棱锥A BCD的三个侧面ABC、ACD、ADB两两垂直,则S2ABC S2ACD S2ADB S2BCD(2)几何性质之间的类比例如,几何体中的椭圆与双曲线就有很多的相似之处:在平面几何与立体几何中也存在性质之间的类比,例如:------------------------- 布磊Sn/ — ....... .. ...... ..... ......同样是在某年上海的高考模拟题中的一道题:已知:在三角形中存在余弦定理:a 1 2b 2c 3 4 2bccosA ,那么,在三棱柱 ABC A 1B 1C 1中存在关系(假设 表示平面BCC 泪与平面ACC 1A 1所成的二面角):SA B B 1 A5 6BCC 1B 1 S A C C 1 A 2S BCC I B I SA CC I Acos㈡数与形之间的类比众所周知,初等数学可分为代数与几何。

浅谈类比教学法在初中数学中的运用作者:黄毓芳来源:《科教导刊》2014年第18期摘要类比教学法能够帮助学生找到新旧知识点之间的差异,从而可以对知识掌握得更加全面,尤其是针对初中数学教学。

初中数学知识杂而乱,只有学生自己掌握知识之间的贯穿点,才能更好地将知识点运用到题目之中,对自己的成绩提高有很大的作用。

关键词类比教学法初中数学运用中图分类号:G424 文献标识码:AOn the Application of Analogy Approach inJunior High School MathematicsHUANG Yufang(Guangxi Donglan Sanshi Middle School, Hechi, Guangxi 547400)Abstract Analog teaching can help students find the differences between the old and new knowledge, which can be more comprehensive grasp of knowledge, especially for junior high school mathematics teaching. Complex and chaotic middle school math, only students master knowledge through point between order to better apply the knowledge to the subject, a very large impact on their results improvement.Key words analogy approach; junior mathematics; use1 类比教学法的新概念所谓类比教学法,就是将现有的知识进行归类比较,发现不同知识点之间的差异性,从而更好地帮助学生发现不同知识点之间的相同点、相似点和不同点,进而能够对数学知识有所掌握和了解。

小学数学教学中的类比与迁移一、类比在小学数学教学中的作用类比是人们根据材料之间的某些方面的相似性,借助于这些相似性进行推理想象,将已知对象的有关知识推移到未知对象中去的一种方法,它是已有经验在头脑中的重新组合,结合为适应新的现实经验所得到的判断,它在知识的传授过程中起非常重要的作用。

如教师在讲解正比例这一知识时,就经常与已学过的长度、速度、时间等量进行比较,以发现它们之间的数量关系。

通过类比不仅有助于学生掌握新知,而且可以诱发其求知欲,激发其学习的动力。

二、小学数学教学中类比的策略(一)运用类比法设计教学环节在小学数学教学中,教师可运用类比法设计教学环节,以帮助学生更好地理解和掌握数学知识。

例如,在讲解分数的基本性质时,教师可先复习商不变的性质,即被除数和除数同时扩大或缩小相同的倍数(0除外)商不变。

然后让学生类比商不变的性质猜想分数的基本性质,并让他们通过折纸、涂色等活动证明分数的基本性质。

这样教学符合学生的认知规律,有利于帮助他们形成知识网络。

(二)运用类比法进行知识迁移数学知识之间存在着密切的联系,因此,在小学数学教学中,教师应注重运用类比法进行知识迁移。

例如,在讲解异分母分数的加减法时,教师可引导学生联想同分母分数的加减法及其计算法则,并让他们通过小组讨论归纳出异分母分数的加减法法则。

这样教学可使学生深刻认识到数学知识之间存在着内在联系,从而有利于培养他们的数学思维。

(三)运用类比法加强解题训练类比不仅应用在知识教学中,而且还应体现在解题训练中。

对于学生来说,运用类比思想去解题,往往可以发现许多新的思路。

教师通过让学生一题多解、多题一思等方法来加强解题训练。

这样不仅可以培养学生从多种途径寻求解决问题的方法,还可以激发他们的求异思维。

例如:在教学分数应用题时,教师可出示以下几道题:(1)一根绳子长3米,用去1/2米,还剩多少米?(2)一根绳子长3米,用去一些后还剩1/2米,用去了多少米?这两道题的条件和问题不同,但可让学生通过讨论得出:它们都可以用分数除法的意义来解答。

时需小议数学中的类比思想王安平关键字:类比的思想数形之间、数数之间的类比所谓类比,是指两种事物之间存在着相互类似的性质或特点。

这个词来源于希腊文“ analogia”原意为比例,后来引申为某种类似的事物。

类比的思想方法在科学发展中占有着十分重要的地位。

例如,著名科学家牛顿的万有引力定律就是把天体运动与自由落体运动做类比而发现的;著名的生物学家达尔文把植物的自花受精与人类的近亲结婚相类比,从而发现了自己子女体弱多病的原因。

类比的思想涉及了对知识的迁移。

所谓迁移就是一种学习对另一种学习的影响。

在教学中我们应当注意对学生迁移意识的培养,也就是说要注重运用类比的思想。

在我们平时的数学教学中,经常发现在数学中有一些相类似的概念,可以利用类比法进行学习;另外,在教学中也可以利用类比的思想进行教学。

的确,类比法是学习数学的一种常用方法。

数学的类比主要体现在以下几个方面:㈠几何图形之间的类比(1)几何形体数量关系的类比在以往的高考题目中,也出现了类似题目。

例如:在某年上海的高考模拟题中的一道题:已知:在平面几何有勾股定理:“假设ABC的两边AB、AC互相垂直,则有关系:AB2 AC2 BC2。

”当我们拓展到空间,类比平面几何的勾股定理并研究三棱锥的侧面面积与底面面积的关系时,我们可得到相应结论:假设三棱锥A BCD的三个侧面ABC、ACD、ADB两两垂直,则S2ABC S2ACD S2ADB S2BCD(2)几何性质之间的类比例如,几何体中的椭圆与双曲线就有很多的相似之处:在平面几何与立体几何中也存在性质之间的类比,例如:------------------------- 布磊Sn/ — ....... .. ...... ..... ......同样是在某年上海的高考模拟题中的一道题:已知:在三角形中存在余弦定理:a 1 2b 2c 3 4 2bccosA ,那么,在三棱柱 ABC A 1B 1C 1中存在关系(假设 表示平面BCC 泪与平面ACC 1A 1所成的二面角):SA B B 1 A5 6BCC 1B 1 S A C C 1 A 2S BCC I B I SA CC I Acos㈡数与形之间的类比众所周知,初等数学可分为代数与几何。

类比法类比是通过两个(或两类)对象的比较,找出它们在某一方面(特征、属性和关系)的类似点,从而把其中一对象的其他有关性质,移植到另一对象中去.因此,类比推理是从特殊到特殊的思维方法.在解析几何中,类比法是编制新命题、发现新定理以及开拓解题思路的重要方法. 解析几何的研究对象是直线、圆和圆锥曲线,因此,在圆、椭圆、双曲线、抛物线之间相互类比,是类比推理的主要内容.例1 对圆x 2+y 2=r 2,由直径上的圆周角是直角出发,可得:若AB 是⊙O 的直径,M是⊙O 上一点(异于A 、B),则1-=⋅BM AM k k 。

那么对椭圆12222=+b y a x 和双曲线12222=-by a x 是否有类似的结论?标分别为(x 1,y 1)、(-x 1,-y 1),又设点M(x 0,y 0)是这个椭圆上一点,且x 0≠±x 1,则以上两式相减,得于是①、②两式就是椭圆、双曲线与圆类似的结论.【解说】 (1)与圆类似,连结圆锥曲线上两点的线段叫做圆锥曲线的弦,过有心曲线(椭圆、双曲线)中心的弦叫做有心曲线的直径;(2)因为抛物线不是有心曲线,所以抛物线没有与圆的这个性质相类似的结论.<a<b)类似的命题是什么?【分析】由习题1.1第5题,我们知道了椭圆这个命题的证明方法,用类似的方法,我们来寻找双曲线的有关命题.比较两个标准方由①+②,得于是,我们得到与椭圆类似的正确命题:习题1.对圆x2+y2=r2,由过弦AB(非直径)中点M的直径垂直于此(a >0,b >0)类似的结果是什么?并证明你的结论.<1),一直线顺次与它们相交于A 、B 、C 、D 四点,则|AB|=|CD|.双曲线类似的命题是什么?并加以证明.习题答案或提示1.若AB 是椭圆、双曲线的弦(非直径),M 是AB 的中点,则对一直线顺次与它们相交于A 、B 、C 、D 四点,则|AB|=|CD|.求异思维所谓求异思维是一种不依常规、寻求变异、从多方面探索答案的思维形式.求异思维又叫发散思维,它具有不落俗套、标新立异、不拘一格的特点.因此,用求异思维解题有利于培养思维的多向性、灵活性和独特性.在平面解析几何中,培养学生的求异思维能力,要注意以下几个方面. (一)变换思维方向解证解析几何习题,常常会出现“思路自然、运算麻烦”的局面,甚至会到“山穷水尽疑无路”的地步.这时,若能变换思维角度,多方位思考,多渠道辟径,就会超过思维障碍,呈现“柳暗花明又一村”的美景.例1 已知点A(1,-1)、B(7,2),以A 为圆心、8为半径作⊙A ,以B 为圆心,6为半径作⊙B ,求这两个圆外公切线交点P 的坐标.【分析】 如图1-4.解本题的自然思路是,先求出两条外公切线的方程,再解方程求出交点坐标.但这种解法是入手容易出手难,由于运算量过大,使思维陷入困境.如果能换一个角度思考,联想到公切线的交点在连心线上,即P 、A 、B 三点共线,且4386||||==PA PB (即两圆半径之比),那么便可用线段定比分点公式,使问题获得巧解.【解】 如图1-4,设M 、N 是一条外公切线与两个圆的切点,连结AB 、BP ,则A 、B 、P 三点共线,再连结AM 、BN ,则AM ⊥MP 、BN ⊥MP .∴ BN∥AM.设点P的坐标为(x,y),则由线段定比分点公式,得故点P的坐标为(25,11).例2 如图1-5,直线y=kx+b与圆x2+y2=1交于B、C两点,与双曲线x2-y2=1交于A、D两点,若B、C恰好是线段AD的三等分点,求k与b的值.【分析】如图1-5,解本题的自然思路是,由|AB|=|BC|=|CD|入手,先计算出|AB|、|BC|、|CD|(即用k、b表示),然后解方程组求得k、b的值.但由于线段AB、CD的端点不在同一曲线上,从而上述解法运算相当麻烦.如果变换思考角度,由|AB|=|CD|出发,可得线段BC与AD的中点重合,进而可用韦达定理,列出k、b的一个关系式,再【解】如图1-5,把y=kx+b代入x2-y2=1中,整理,得(1+k2)x2+2bkx+b2-1=0①从而由韦达定理,得把y=kx+b代入x2-y2=1中,整理,得(1-k2)x2-2bkx-(b2+1)=0 ②∵ |AB|=|CD|,∴ AD与BC的中点重点.解之,得k=0或b=0.当k=0时,方程①化为x2=1-b2,(二)一题多解在解析几何中,进行一题多解训练是培养求异思维能力的一种极好形式.例3 已知直线l过坐标原点,抛物线C的顶点在原点,焦点在x轴正半轴上,若点A(-1,0)和点B(0,8)关于l的对称点都在C上,求直线l和抛物线C的方程.(1994年全国高考理科试题)【分析1】设直线l的方程为y=kx,抛物线C的方程为y2=2px(p>0),先求出A、B 关于l对称的点A′、B′的坐标(用k表示),再代入抛物线C的方程中,可得k、p的方程组,最后解方程组即可.【解法1】如图1-6.由已知可设抛物线C的方程为y2=2px(p>0).由于直线l不与两坐标轴重合,故可设l的方程为y=kx(k≠0).①设A′、B′分别是A、B关于l的对称点,则由 A′A⊥l可得直线AA′的方程为将①、②联立,解得线段AA′的中点M的坐标为分别把A′、B′的坐标代入抛物线C的方程中,得由③÷④,消去p,整理,得k2-k-1=0.⑤又由④知k>0.⑥【分析2】如图1-7,设直线l的倾斜角为α,则l的斜率为用α的三角函数表示点A′、B′的坐标,再把这些坐标用k表示,以下同解法1.l的斜率为k.∵ |OA′|=|OA|=1,|OB′|=|OB|=8,∠xOA′=-(π-2α),∴由三角函数的定义,得A′的坐标为x A=|OA′|cos∠xOA′=-cos2α,y A=|OA′|sin∠xOA′=-sin2α以下同解法1,从略.又|OB′|=8,|OA′|=1,从而此题可设极坐标方程去解.【解法3】如图1-7,以O为极点,Ox为极轴建立极坐标系,把x=ρcosθ代入方程y2=2px(p>0)中,得抛物线的坐标方程为由已知可设点B′的极坐标为(8,α)、A′的极坐标为(1,∵直线l平分∠BOB′,=8,OA′⊥OB′列出p、t1、t2的方程组,进而去求解.∵ |OA′|=|OA|=1,|OB′|=|OB|=8,又由OA′⊥OB′,得k OA·k OB=-1,【分析5】如图1-7,由于|OA′|=1,|OB′|=8,∠A′【解法5】如图1-7.把直角坐标系视为复平面,设点A′得点B′对应的复数为(x1+y1i)8i=-8y1+8x1i.∴点A′、B′的坐标为(x1,y1)、(-8y1,8x1).把它们分别代入抛物线C的方程y2=2px(p>0)中,得即k OA'=-2,又|OA′|=1,以下同解法4,从略.【分析6】本题也可以把抛物线的参数方程与复数法结合起来去解.数乘法的几何意义,得由复数相等的条件,得消去p,解得t2=2.从而B′的坐标为(8p,4p).∵线段BB′的中点C的坐标为(4p,2p+4),【分析7】在解法5中,利用复数乘法的几何意义,发现了A′、B′坐标之间的关系式,从而获得简解.如图1-8,点B′与点A′的坐标关系也可用平面几何法得到.【解法7】如图1-8,作A′C⊥Ox于C,B′D⊥Ox于D.设A′、B′的坐标分别为(x1,y1)、(x2,y2).∵∠B′OD+∠A′OC=90°,∴ Rt△A′CO∽Rt△ODB′.又|OA′|=1,|OB′|=8,∴ |OD|=8|A′C|,|B′D|=8|OC|.于是x2=-8y1,y2=8x1.以下同解法5,从略.【解说】本例给出了七种解法.解法1是本题的一般解法,它的关键是求点A、B 关于l的对称点的坐标.解法2是三角法,它法3是极坐标法,巧妙利用了A′、B′的特殊位置.解法4是利用抛物线的参数方程去解的.解法5和解法7是从寻找A′、B′的坐标关系式入手的,分别用复数法和相似形法获解.解法6把参数法与复数法结合起来,体现了思维的灵活性.总之,本例运用了解析几何的多种方法,是对学生进行求异思维训练的极好例题.(三)逆向思维在人们的思维活动中,如果把A→B的思维过程看作正向思维的话,那么就把与之相反的思维过程B→A叫做逆向思维.在平常的学习中,人们习惯于正向思维,而不善长逆向思维.因此,为了培养思维的多向性和灵活性,就必须加强逆向思维训练.在解题遇到困难时,若能灵活地进行逆向思维,往往出奇制胜,获得巧解.在解析几何中,培养学生逆向思维能力,要注意逆用解析式的几何意义、逆用曲线与方程的概念和逆用圆锥曲线的定义.例4 设a、b是两个实数,A={(x,y)|x=n,y=na+b,n∈Z},B={(x,y)|x=m,y=3(m2+5),m∈Z},C={(x,y)|x2+y2≤144}是平面xOy内的点焦,讨论是否存在a和b,使得:(1)A∩B≠ ;(2)(a,b)∈C.(1985年全国高考理科试题)【解】由已知可得,a、b是否存在等价于混合组以上二式的几何意义是:如图1-9,在平面aO′b中,na+b=3(n2+5)是直线,a2+b2≤144是圆面(即圆x2+y2=144的边界及其内部).因此,这个混合组有解的充要条件是直线na+b=3(n2+5)与圆a2+b2=144有公共点,即圆心O′(0,0)到这条直线的距离d≤12.即(n2+5)2≤16(n2+1),∴ n4-6n2+9≤0,即(n2-3)2≤0.又(n2-3)2≥0,∴ n2=3.这与n是整数矛盾.故满足题中两个条件的实数a、b不存在.【解说】这种解法中,把混合组翻译成几何语言(直线和圆面是否有公共点)就是解析法的逆向思维.教学实践表明,学生普遍认为这种解法难想,其实,“难就难在逆向思维”,普遍认为这种解法巧妙,其实,“巧就巧在逆向思维”.习题1.21.已知圆C1:(x+1)2+(y-2)2=4与圆C2:(x-3)2+(y-4)2=25,求它们外公切线交点P的坐标.2.已知直线l过点P(1,4),求它在两坐标轴正向截距之和最小时的方程.(要求至少5种解法)(要求至少4种证法).(1992年全国高考理科试题)4.长度为3的线段AB的两端点在抛物线y2=x上移动,记线段AB的中点为M,求点M 到y轴的最短距离,并求此时点M的坐标.(要求至少4种解法).(1987年全国高考理科试题)5.已知2a+3b=5,求证:直线ax+by-5=0必过一个定点.7.已知三个集合M={(x,y)|y2=x+1},S={(x,y)|4x2+2x-2y+5=0},P={(x,y)|y=ax+m},问是否存在正整数a、m使得(M∪S)∩P=φ?(其中φ表示空集)习题1.2答案或提示3.证法1:设A、B的坐标分别为(x1,y1)和(x2,y2),|PA|=r,则圆P的方程为(x-x0)2+y2=r2,与椭圆方程联立,消去y,得把A、B的坐标代入椭圆方程中,后把所)、(ρ2,θ2),点P的坐标为(t,0),则t=x0+c.由|PA|=|PB|,可得5.逆用点在直线的概念,得定点为(2,3).6.在直角坐标系中,由已知两个等式可知,直线ax+by=c过点重合的条件,可证得结论.也无实数解.故a=1,m=2.数形结合法解析几何是数形结合的科学,其显著特点是用代数的方法研究几何图形的性质,从而把代数、几何、三角熔为一炉.解题时,要贯穿数形结合的观点,不但要注意把图形数字化和把数式图形化,而且还要留心观察图形的特点,发掘题目中的隐含条件,充分利用图形的几何性质,把数与形有机地结合在一起,去探索问题的最佳解法.例1 过圆M:(x-1)2+(y-1)2=1外一点P向此圆作两条切线,当这两切线互相垂直时,求动点P的轨迹方程.【分析】本题一般用参数法去解,但运算量大且有一定的技巧,不易求解.如果运用数形结合的观点,仔细观察图形的性质,不难发现动点P是正方形PT1MT2的顶点,因此|PM|是定值,立得简捷解法如下.【解】如图1-10,设切点为T1、T2,连结MT1、MT2、PM,则MT1⊥T1P,MT2⊥PT2,又T1P⊥PT2,且|PT1|=|PT2|,那么MT2PT1设动点P(x,y),则(x-1)2+(y-1)2=2,这就是所求的轨迹方程.的对称点为Q,点P绕圆心C依逆时针方向旋转120°后到达点R,求线段RQ长度的最大值和最小值.α),然后求出点Q、R的坐标,最后用两点间距离公式,求出|RQ|的最值.但这种解法运算量较大,还易出错.观察图1-11,在△PRQ中,欲求|RQ|,因A是PQ的中点,易想起三角形的中位线,从而取PR的中点B,连结BA,则|RQ|=2|AB|.又求|QR|的最值,转化为求点A与所作圆上点的距离的最值.过C、A作直线,交所作圆于B1、B2两点,则由平面几何知,|AB|的最大值为x<2},求a的值集.【分析与解】本题如果用纯代数法,着眼于求出集合A,就相当麻烦.如果用数形结合的观点看待已知不等式,从“形”的角度去考虑可得下列简捷解法:为半径的半圆(如图1-12),而y=(a-1)x是过原点的直线束.问题转化为:求半圆在动直线上方且0<x<2时,a的值集.易得a-1≥1,即a≥2.故a的值集为{a|a≥2}.【解说】由以上三例可知,数与形密切配合,坐标法以图形性质相助,如虎添翼,问题可迎刃而解.习题1.3用数形结合观点解证下列各题:1.过圆M:(x-a)2+y2=a2(a>0)上一点A(2a,0)作此圆的动弦AB,求AB中点P的轨迹方程.必与相应的准线相交.u=x 2+y 2的最大值和最小值.习题1.3答案或提示1.连MP ,则MP ⊥AB ,从而P 的轨迹是以AM 为直径的圆,方程为222)21()23(a y a x =+-2.欲证准线l 与以AB 为直径的圆相交,即证圆心M 到l 的距离小于半径.设过A 、B 、M 分别作准线l 的垂线,重足分别为P 、Q 、N ,则|MN|=21(|AP|+|BQ|)=)||||(21eBF e AP +=e21|AB|<21|AB|(1>e )(这里F 为焦点,AB F ∈)。

类比法类比法是人类认识客观世界的一种基本思维方法。

所谓类比法是根据两个或两类对象之间在某些方面有相同或相似的属性,从而推出他们在其他方面也可能具有相同或相似的属性的一种推理方法,它不同于归纳、演绎,它是从特殊到特殊的推理方法。

历史上,开普勒、麦克斯韦、爱因斯坦等许多著名科学家都曾经对类比法作出过很高的评价。

类比法是一种物理学的研究方法,也是一种科学方法论,还是一种非常好的教学和学习方法,在物理学的教学中具有极为重要的地位。

在物理学的研究和发展中,无论是对单个问题的解决,还是某些新概念的建立,乃至未知领域的探究,都渗透着类比思想与方法。

类比法的独特性,使它对科学的发展起到积极推动作用,在物理学的研究的发展中占重要的地位。

类比法是物理学研究中的一种重要方法。

物理学研究没有固定的模式,只能在已有认识的基础上一步一步摸索前进。

在科学观测和实验手段缺乏,理论指导和感性认识不足,归纳推理和演绎推理不适用的情况下,类比法则可以充分发挥优势,启发思路,提供线索,指明科学研究的方向,使研究工作少走弯路。

例如,1935 年日本物理学家汤川秀树把核力与电磁力相类比,提出了核子通过核力场,由一方放出粒子,另一方吸收粒子而相互作用,并且估算出这种粒子的质量。

1974 年,鲍威尔发现了这种粒子的存在,使陷入困境的核力研究又充满了生机。

又例如,法国科学家库仑用扭秤测定两带电球间的作用力时,发现两带电球间的作用力的定量关系与牛顿万有引力定律F=G 的数学关系相似,他大胆地把静电力的定量关系类比于万有引力公式而得出静电力F=k,后来被许多科学实验所证实,于1785 年确定为库仑定律。

在高中的物理教学和物理研究中,还有替换法、等效法、图像法等方法也是高中物理教学、物理学习中常用的方法电磁学-从定性到定量——库仑定律的发现一.类比法的成功1.电力作用的猜测1759年,德国柏林科学院院士爱皮努斯(F.U.T.Aepinus)在书中假设电荷之间的斥力和吸力随带电物体的距离的减小而增大。

浅谈数学教学中类比法的运用摘要:类比法是数学教学中的重要思想方法之一,数学教学中类比法的合理运用可以帮助学生更好地探究新知、加深对概念的理解、建构知识网络,使知识更加系统化等,本文中笔者介绍了类比法在数学中的运用。

关键词:数学;运用;类比法中图分类号:g636.6 文献标识码:a 文章编号:1002—7661(2012)19—0074—01类比是一种间接推理的思想方法,也是一种科学研究的方法。

类比是利用两对象的某些相似性,由此对象的某些性质或结论,猜测乃至证明另一对象的相应性或结论,由处理此对象的某些方法,利用相似性移植或稍加改动后移植与另一系统,用以处理另一对象的相似的性质或结论。

可见,类比是提出新问题和获得新发现的一条重要途径。

从知识层面来看小学的数学教学内容较简单,但处处蕴含着数学思想方法,在教学中需要教师去挖掘与渗透。

下面就类比思想方法在小学数学教学中的运用作些探析。

一、几点运用教学有法,教无定法这一普遍的教学规律对数学思想方法的教学同样适合,长期以来,对数学方法的探索,研究和实践,目的都是为了使传授知识与开发智力、培养能力、提高素质有机结合,使数学思想方法能有效的渗透到课堂教学中去。

在小学数学课堂教学中,我们可以通过以下几个方面来运用类比法进行有效的教与学。

(一)运用类比法探究新知数学中有些概念是难以让学生理解和接受的,倘若在教学中,讲授新知识时联系旧知识,将新旧类比分析,将能让学生更加理解知识,同时也能突破难点,降低教学难度。

例如,学生刚开始接触比的性质时,感觉困难,但学生对于分数的性质是相当熟悉的。

根据这点利用类比迁移来讲:对照分数的基本性质,看比又有什么样的基本性质呢?复习分数的基本性质,引导学生总结比的基本性质,会发现学生很自然的说出比的基本性质,既“比的前项和后项都乘以或者都除以相同的数(零除外),比值不变。

”这样的讲解使新知识不新,旧知识不旧,学生容易理解和接受。

由此可见,应用旧知识的类比能使学生在学习新知识时易于同化,从而学得轻松,教的愉快。

类比法在小学数学教学中的运用:数学是一门重要的学科,它可以让我们在生活中更好的理解和应用,而数学教学也是学生必修的课程。

但是,少数学生对数学的学习及理解存在困难。

在小学数学教学中,教师可以运用不同的教学方法,以便更好地促进学生的学习。

本文将探讨其中一个较为常用的类比法,以及如何在小学数学教学中运用该方法,让学生更好地理解和应用数学知识。

一、类比法的简介类比法是一种教学方法,它通过将所学知识与某些具体的事物相比较来加深学生的理解,并提高其记忆和应用能力。

这种方法不仅可以帮助学生更好地理解所学内容,还可以引起他们的兴趣,从而开发他们的创造力和想象力。

二、类比法的优点类比法有以下优点:1.提高学生的理解能力:类比法将所学知识与具体的事物相比较,易于让学生理解其内涵和逻辑。

2.促进学生的记忆能力:在类比中,学生可以通过观察和记忆事物的特征和规律,来应用到所学知识中,进而加深记忆。

3.激发学生的情感投入:类比法运用生动具体的事例,帮助学生在学习过程中加深对知识的喜爱和情感认同,激发学生的学习兴趣和积极性。

三、类比法在小学数学教学中的运用1. 数学概念类比法在数学教学中,教师可以将数学概念与生活中的具体事例相比较,来帮助学生理解和应用所学知识。

例如,教师可以以自行车的轮子为例来讲解圆形的周长和面积,以公共汽车站的候车人群密集程度来理解概率的含义等等。

2. 数学运算法则类比法数学运算是数学学习的重要组成部分,教师可以将数学运算规则与具体的生活事例相比较,辅助学生理解记忆所学内容。

例如,让学生将一些有规律的实物排列起来,如彩色珠子、小球等,以此来演示数列和等数学知识。

3. 数学问题类比法在数学问题的解决中,教师可以通过丰富的类比法找到问题的关键,引导学生将所学知识和生活中的情境联系起来。

例如,教师可以将数学问题与魔方一起讲解,让学生通过旋转魔方来理解正反对称、平移对称等数学概念。

四、小学数学教学中应用类比法的优缺点小学数学教学中应用类比法的优点是十分显著的,它可以让学生在生动具体的情境下认知他们所学的知识,从而提高他们的学习效果。

浅谈类比与猜想高二数学钟建新所谓类比,就是由两个对象的某些相同或相似的性质,推断它们在其他性质上也有可能相同或相似的一种推理形式。

类比是一种主观的不充分的似真推理,因此,要确认其猜想的正确性,还须经过严格的逻辑论证.运用类比法解决问题,其基本过程可用框图表示如下:可见,运用类比法的关键是寻找一个合适的类比对象.按寻找类比对象的角度不同,类比法常分为以下三个类型.(1)降维类比将三维空间的对象降到二维(或一维)空间中的对象,此种类比方法即为降维类比.【例1】如图,过四面体V-ABC的底面上任一点O分别作OA1∥VA,OB1∥VB,OC1∥VC,A1,B1,C1分别是所作直线与侧面交点.求证:++为定值.分析考虑平面上的类似命题:“过△ABC(底)边 AB上任一点O分别作OA1∥AC,OB1∥BC,分别交BC、AC于A1、B1,求证+为定值”.这一命题利用相似三角形性质很容易推出其为定值1.另外,过A、O分别作BC垂线,过B、O分别作AC垂线,则用面积法也不难证明定值为1.于是类比到空间围形,也可用两种方法证明其定值为1.证明:如图,设平面OA1VA∩BC=M,平面OB1VB∩AC=N,平面OC1VC∩AB=L,则有△MOA1∽△MAV,△NOB1∽△NBV,△LOC1∽△ LCV.得++=++。

在底面△ABC中,由于AM、BN、CL交于一点O,用面积法易证得:++=1。

∴++=1。

【例2】以棱长为1的正四面体的各棱为直径作球,S是所作六个球的交集.证明S中没有一对点的距离大于.【分析】考虑平面上的类比命题:“边长为1的正三角形,以各边为直径作圆,S‘是所作三个圆的交集”,通过探索S’的类似性质,以寻求本题的论证思路.如图,易知S‘包含于以正三角形重心为圆心,以为半径的圆内.因此S’内任意两点的距离不大于.以此方法即可获得解本题的思路.证明:如图,正四面体 ABCD中,M、N分别为BC、AD的中点,G为△BCD的中心,MN∩AG =O.显然O是正四面体ABCD的中心.易知OG=·AG=,并且可以推得以O为球心、OG为半径的球内任意两点间的距离不大于,其球O必包含S.现证明如下.根据对称性,不妨考察空间区域四面体OMCG.设P为四面体OMCG内任一点,且P不在球O 内,现证P亦不在S内.若球O交OC于T点。

读书报告学院:环化学院班级:xxxxxxxxxx 姓名:xxx学号:xxxxxxxxxxxx浅谈“类比法“姓名:学号: 班级:摘要:在数学教学中,通过类比法,可以使学生充分开动脑筋,养成善于思考、乐于思考、勇于思考的好习惯。

关键词:数学教学;类比;思维类比是根据两种或两类对象在某些方面的相似,得出它们在其他方面也有可能相似的结论。

它是一种创造性的数学思想方法。

类比在掌握数学概念、理解数学本质、探索解题方法等方面都有着不可忽视运用。

开普勒说:“我珍惜类比胜于任何别的东西,它是我最可依赖的老师,它能揭示自然界的秘密,在数学中是最不可忽视的。

”科学家都这么重视,我们就更应该重视。

下面举例说明类比在初中数学中的应用:一、类比引入新知识1.类比引入新概念对数学概念的正确理解是学好数学的基础,是培养我们学生能力的先决条件。

数学概念不但是数学思维基础,也是数学思维的结果。

课本上的概念有的非常简练、有的很抽象,这给我们学生对数学概念的理解带来了困难,从而造成学生数学能力的差异。

因此,搞好概念教学,让读者正确理解概念就会为他们学习其它数学知识打下坚实的基础。

用类比法引入新概念,可使学生更好地理解新概念的内涵与外延。

数学中的许多概念有类似的地方,在新概念的提出过程中,运用类比的方法,能使学生易于理解和掌握。

在教学中,被用于类比的旧概念是学生所熟悉的。

故学生容易从新旧事物的对比中接受新概念。

如:“一元一次方程和一元一次不等式”的概念。

教师在讲授“一元一次不等式”这一概念时,先让学生复习“一元一次方程”这一概念。

然后问,“如果我们将概念中的…等式‟换成…不等式‟会得到什么样的概念呢?”让学生进行讨论,充分调动同学们的积极性。

新概念的建立,完全可以由学生自己完成。

通过这样的类比设问,将对新概念下定义的主动权完全交给了学生。

这样能更好地激发学生学习数学的积极性。

又如:“一元一次方程和一元二次方程”的概念。

教师在讲授“一元二次方程”这一概念时,同样可以先复习“一元一次方程”这一概念。

初中数学课堂教学中类比法的应用初中数学教学强调知识的发生、发展过程,即在发展学生智力因素的同时也发展非智力因素,以提高全体学生的数学素质。

《初中数学新课程标准》强调从学生已有的生活经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程,进而使学生获得对数学理解的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步和发展。

从教学具体内容来看,知识是抽象的,因此,在初中数学课堂教学中对学生进行数学思想方法的渗透是非常必要的。

在众多的数学思想方法中,类比法是其中一种常用并且有效的方法。

康德曾说过:“每当理智缺乏可靠论证的思路时,类比这个方法往往能指引我们前进。

”类比是根据两种或两类对象在某些方面的相似,得出它们在其他方面也有可能相似的结论。

通过类比,学生可以发现新旧知识的相同点,利用已有的旧知识,来认识新知识。

类比不仅能突出问题的本质,提高教学质量,而且有助于培养学生的创造能力等思维品质,提高认识问题和解决问题的能力。

这也是素质教育所需求的核心内容。

下面就本人的教学实践来谈谈初中数学教学中类比思想的一些应用。

一、新旧概念、法则、定理的类比数学概念是数学知识的基础,对于许多概念的教学,可先引导学生研究已学过的概念属性,然后创设类比发现的问题情境,引导学生去发现,尝试给新概念下定义,这样新的概念容易在原有的认知结构中得以同化与构建。

如“一元一次方程”与“一元一次不等式”,“ 一元一次方程”与“一元二次方程”,“ 一元一次方程”与“二元一次方程”等概念都可以通过类比思想去展开教学。

此外,在开立方与开平方的概念,中心对称与轴对称的概念;扇形面积公式与三角形面积公式等等,都可以通过类比法进行教学。

欧拉曾说过:“类比就是大胆创造,不过,你应该先找到双方的相似属性。

”如在学习分式这章时,分式加减法则与分数加减法则类比,以旧引新,使学生对新的定理的理解会更深入、记忆也会更加牢固,运用会更灵活。

在讲授相似三角形时,由于“相似”与“全等”有很多类似的地方,便于使用类比法。

更多资料请访问:豆丁 教育百科

浅谈数学类比法

惠州市第一中学 数学科组 李海媚

科学史上有许多创造发明及现代科学研究,都广泛地运用了类比推理,例如仿生学可以说是专门使用了类比推理的科学。

我们也可以用类比法来解决某些数学问题。

为了解数

学问题B ,我们可以联想到一个已经会解的问题A ,问题B 和问题A 有许多类似的属性,于是我们推想问题B 与问题A 可能有某个或几个类似的结论,或者推测可以用解决问题A 的类似方法来解决问题B ,这种利用类比推理来寻找解决途径的方法叫类比法。

其推理过程是:对象A 具属性a 、b 、c 、d

对象B 具属性a 、b 、c

则对象B 也可能具有属性d 。

下面浅谈数学类比法的一般方法。

一、 一般与特殊的类比

研究一个较复杂的命题时,先解决命题的一个特殊情况,然后对解决特殊情况时

所用的方法,所得的结果进行分析,大胆地与一般情况相类比,看能不能“照此办理”。

当特殊问题不易求解时,也可先解决一般性问题。

)

(1)(1)(1x f x f a x f ,R ,x :-+=+∈且

为正常数已知例 则f(x)是否为周期函数?若是,求它的周期,若不是,说明理由。

分析:拿到已知条件很可能毫无思路,但我们注意到特例f(x)=tanx 满足约束条件时,思路就豁然开朗了:。

a x f ,x x f x

x

x 为周期的周期函数是以所以可以猜测为周期的周期函数是以且因为4)(44tan )(tan 1tan 1)4tan(π

ππ

⨯==-+=+

[][]。

a x ,f x f x f a x f a a x f a x f x f x f x f x f x f a x f a x f a a x f a x f x f x f a x f 为周期的周期函数是以因此证明4)()()(1)2(12)2()4()(1)

(1)(11)(1)

(11)(1)(1)()2()

(1)

(1)(:=-

-=+-=++=+∴-=-+--++=+-++=++=+∴-+=+ ):题年北京市初中数学竞赛计算例1995(1996

19951995199319952199522323-+-⨯- 分析:本题很难就此计算,我们不妨将这种特殊情况转换成一般情况,看其规律,进行

求解。

1996

1993)1)(2()1)(2()1()2(21995222323=-+--=+-+---=a a a a a a a a a a a

二、 生疏与熟悉的类比

对于某一数学问题,虽然我们暂时还不知道应该如何求解时,但发现这一问题的 某些部分(条件、结论、图形、形式、数据等等)与我们熟悉的另一问题相类似,则可将两者加以类比,看能否把解决后一问题的方法移植过来,并逐步消除可能出现的差异,最后找出解决原来问题的解法。

)。

(a a bc c b a bc a a 、、b、:全国高中数学竞赛试题的取值范围求满足

设例19860

660782222⎪⎩⎪⎨⎧=+-++=+-- 解:把已知条件与我们熟悉的二元一次方程组的解法进行类比,容易想到代入法消c ,

910

131478213140

13140)78(4)1314(00

)78()1314(22222222222224≤≤⎪⎩⎪⎨⎧≤+-+-≥+-⎪⎩⎪⎨⎧≤+-≥+--+-≥=+-++-+a a a a a a a a a a a a a ,,b a a b a a :b 解得即从而有

所以方程有非负根因为由此得

三、 复杂与简单的类比

数学中常常有这样的情况,从一些简单的问题引出的结论,可以推广到更复杂的 情况去,例如:平面几何中的许多结论可以平行地推选广到立体几何中去,反过来,本来是比较复杂的问题,解决它有困难时,又可先研究与之相应的简单情况,通过类比,看这个复杂问题是不是简单的推广,能否参照解决简单问题时所用的方法来解决问题。

分析:将问题退到平面上,将平面ABC 绕AB 顺时针旋转,使之与平面ABD 在同一平 面上,此时,CD 与AB (或其延长线)交于E ,由平面几何的知识易知AE 是 Rt △ACD 斜边上的高,受此启发,我们在原图中作DE ⊥AB ,垂足是E ,连结EC ,则

CD

AB a AD a AC BAD BAC BCD A ⊥===∠=∠-:,3,,60,30,:4求证中四面体例

C

四、“数”与“形”的类比

“数”与“形”是数学研究中的两个主要的对象,也是反映数学问题的两个侧面,它们既是对立的,又是统一的。

“数”与“形”结合,寓“数”与“形”,寓“理”于“形”,相互类比,相互转化是数学学习与研究中运用广泛,意义深刻的思维方法。

分析:此题若是用一般的分段讨论的方法去掉绝对值符号,则化费较长的时间,但是如果联想到绝对值的几何意义,将数与形结合起来,此题不到一分钟便可得到答案。

类比还有很多方法,如正面和反面的类比,“有限”与“无限”的类比,与其他学科解决问题的经验或方法类比等等。

类比法是一种发现问题、解决问题的方法,但任何时候,用类比推理得到的猜想都必须经过严密的证明,才能确认它是正确的,否则容易得到错误的结论。

CD

AB ECD

AB EC AB AEC AC EC AE a AE AC AE AC EC ACE a a AE ADE Rt ⊥⊥∴⊥︒

=∠∴=+=

︒∙-+=∆=

︒=∆从而可得结论平面即因此有中在中在,90,2130cos 2,2360cos 3,22222?

,43:5么则实数的取值范围是什的解集不是空集若不等式例a x x <-+-1

4311

43,1,

)0,4()0,3()0,(43:>∴<-+-≤∴-+-⋅-+-a a

x x x x B A M x M x x 的最小值为即之间时取得最小值在点显然当点的距离之和和点与点在数轴上可以看成是点解。