二十八宿的形成与演变

赵永恒、李勇

(中国科学院国家天文台100012)

一、引言

二十八宿是中国传统天文学的重要组成部分,它们分别为:

东方七宿:角、亢、氐、房、心、尾、箕;

南方七宿:井、鬼、柳、星、张、翼、轸;

西方七宿:奎、娄、胃、昂、毕、觜、参;

北方七宿:斗、牛、女、虚、危、室、壁。

中外学者对二十八宿的起源问题已经争论了近二百年(参见文[1-3])。关于二十八宿的起源地,有中国、印度和巴比伦三种观点,而以中国起源说最为有力[2]。

二十八宿的名称完整地出现于先秦文献《吕氏春秋》、《逸周书》、《礼记》、《淮南子》和《史记》中,《周礼》也提到了“二十八星”。文献学考证的结果,二十八宿的形成年代是在战国中期(公元前四世纪)[4]。

在考古发现中,长沙马王堆帛书《五星占》(公元前168年)、湖北睡地虎竹简《日书》(公元前2世纪中叶)、安徽双古堆圆盘漆器(公元前165年)和湖北曾侯乙漆箱盖(公元前433年)均出现了完整的二十八宿名。陈邦怀、饶宗颐和沈健华在商代金文和甲骨文中考释出12-18个属于二十八宿体系的星宿名[5]。其中,曾侯乙漆箱盖上的二十八宿星图的发现突破了文献考证所得出的二十八宿的形成年代。

竺可桢对二十八宿与天球赤道的最佳会合年代作过计算,在公元前4500年至前2400年间相合的最多,达12宿[1]。当然,竺可桢后来也将二十八宿的形成年代退到了公元前四世纪[6]。冯时将二十八宿中的赤道星宿和黄道星宿加以区分,计算出自公元前3500年至前3000年间,赤道星座的位置与赤道符合得最为理想[3]。

本文按照天象计算的研究思路,以当前国际天文界使用的最新的岁差模型,来计算二十八宿形成的可能年代,并在此基础上讨论二十八宿体系的演变。

二、二十八宿的形成年代

在以下计算中,岁差改正使用国际天文学会(IAU)推荐的P03模型[7],二十八宿中的恒星的坐标和自行数据使用依巴谷星表[8]。

1、与赤道和黄道相合的宿数

由于岁差的影响,二十八宿在天球赤道坐标系中的位置(即赤经和赤纬)是随年代而变化的,星宿离赤道的距离(赤纬)也随着变化,而星宿离黄道的距离(即黄纬)则变化甚小。因此,二十八宿与黄道相合的宿数几乎不随年代而变化,在黄道上的只有角、氐、房、井和鬼五宿;二十八宿与赤道相合的宿数则随年代而改变。

因此,二十八宿与赤道相合的宿数最多的年代可以作为二十八宿体系形成的年代。

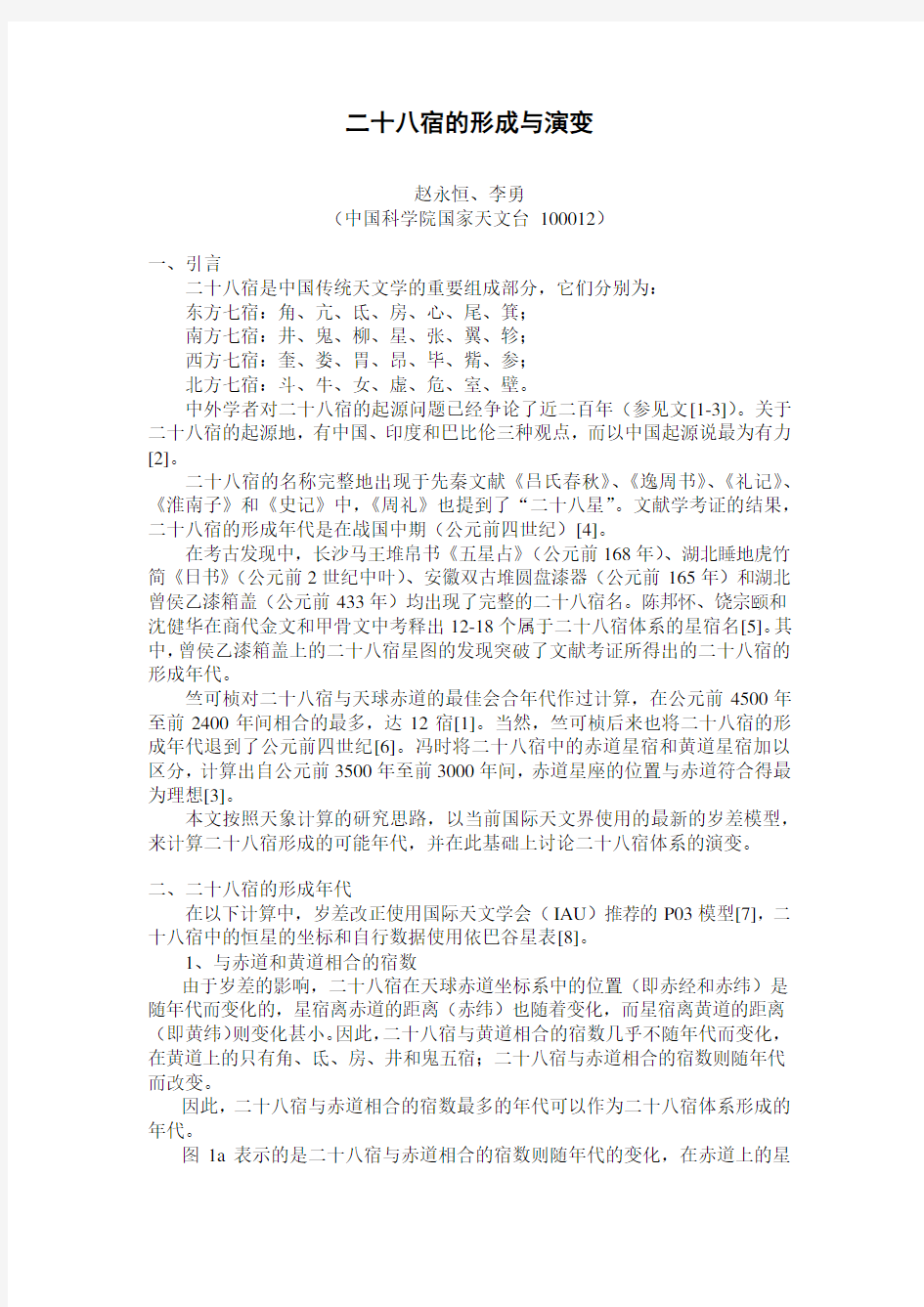

图1a表示的是二十八宿与赤道相合的宿数则随年代的变化,在赤道上的星

宿最多时达13宿。图1b表示的是二十八宿与赤道或黄道相合的宿数则随年代的

变化,在赤道或黄道上的星宿最多时达18宿。

a b

c d

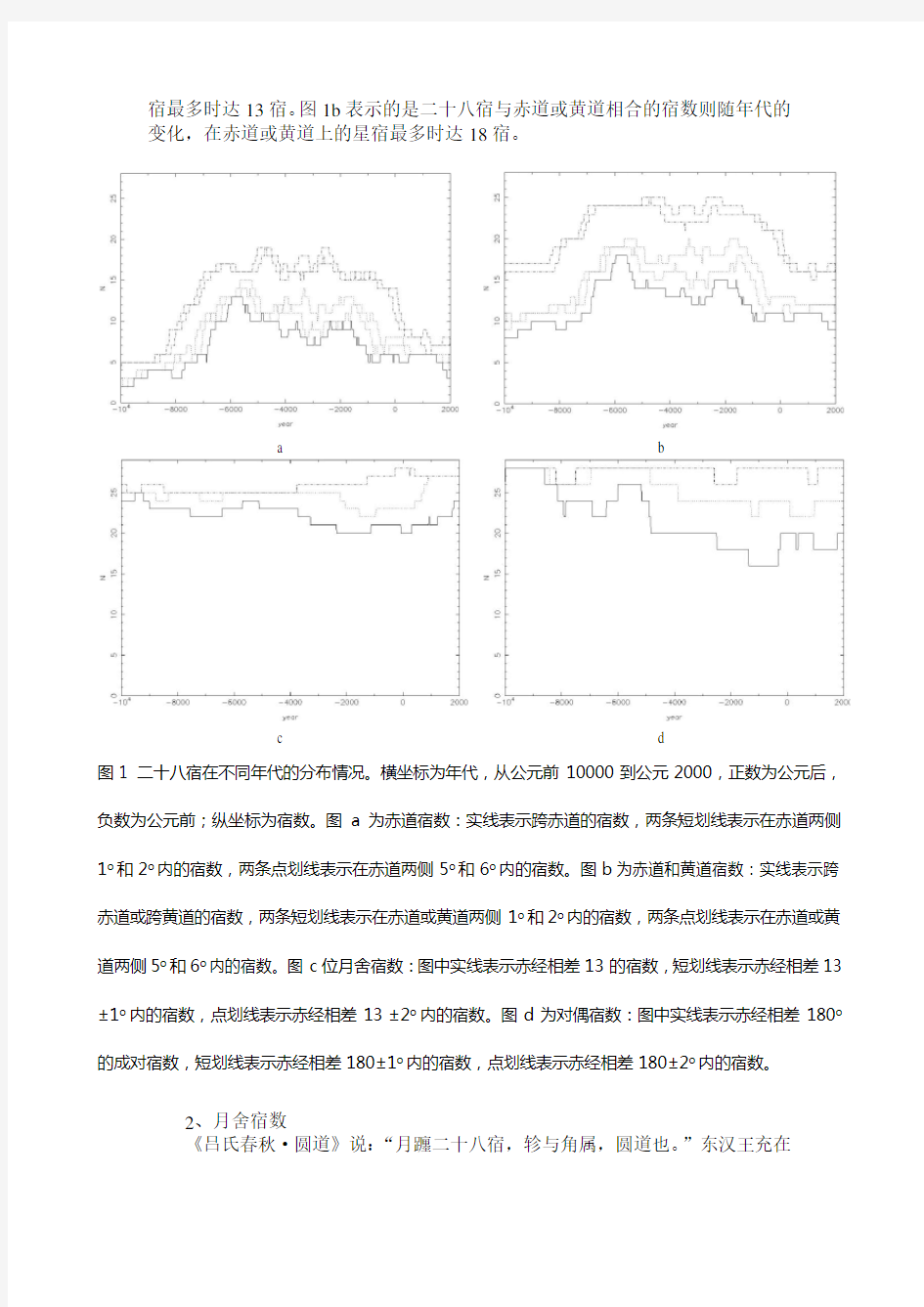

图1 二十八宿在不同年代的分布情况。横坐标为年代,从公元前10000到公元2000,正数为公元后,负数为公元前;纵坐标为宿数。图a为赤道宿数:实线表示跨赤道的宿数,两条短划线表示在赤道两侧1o和2o内的宿数,两条点划线表示在赤道两侧5o和6o内的宿数。图b为赤道和黄道宿数:实线表示跨赤道或跨黄道的宿数,两条短划线表示在赤道或黄道两侧1o和2o内的宿数,两条点划线表示在赤道或黄道两侧5o和6o内的宿数。图c位月舍宿数:图中实线表示赤经相差13的宿数,短划线表示赤经相差13±1o内的宿数,点划线表示赤经相差13±2o内的宿数。图d为对偶宿数:图中实线表示赤经相差180o 的成对宿数,短划线表示赤经相差180±1o内的宿数,点划线表示赤经相差180±2o内的宿数。

2、月舍宿数

《吕氏春秋·圆道》说:“月躔二十八宿,轸与角属,圆道也。”东汉王充在

《论衡·谈天》中也说:“二十八宿为日月舍,犹地有邮亭,为长吏廨矣。邮亭着地,亦如星舍着天也。”这说明二十八宿是为观测月亮之行度而建立的[9]。恒星月的长度为日,月亮差不多每天移动一宿。这样,在二十八宿形成的年代,二十八宿应当是沿黄道或赤道均匀分布的,两个宿之间的距离约为360o/=。

图1c给出符合“月躔二十八宿”的宿数随年代的变化。计算宿数的方法是,对某宿来说,赤经加上后与下一宿相重叠,则算入月舍宿数。从图中可看到,月舍宿数最多时达24-25宿。

3、对偶宿数

中国古代日躔所在往往以月望所在之宿定之,则二十八宿两两相对成偶,相隔半个周天,如角配奎、亢配娄、氐配胃等[1][9]。

图1d给出二十八宿相对成偶的宿数随年代的变化。计算方法是,将某一宿的赤经加上180o后与另一宿相重叠,则此两宿对偶。从图中可以知道,对偶宿数最多时达26-28宿。

4、二十八宿的形成年代

综合以上结果可以看到,在公元前6000年至前5000间,无论是二十八宿与赤道和黄道相合的宿数、还是月舍宿数和对偶宿数都达到了局部极大值。极大值所对应的年代是:

赤道宿数在公元前5980至前5570年达到13宿;

赤道和黄道宿数在公元前5980至前5570年达到18宿;

月舍宿数在公元前5690至前5120年达到24宿;

对偶宿数在公元前6000至前5170年达到26宿。

这四个年代的共有区间是自公元前5690至前5570年,因此二十八宿体系的形成年代就应该是在这120年里。

要得到形成二十八宿体系的最可能的年代,可以使用如下方法:1)二十八宿的各宿都是由多颗恒星组成的,将每一宿中的恒星的赤纬或黄纬进行平均,平均值相当于该宿距赤道或黄道的平均距离;2)对每一宿,在距赤道和距黄道的两个距离中,选择绝对值小的距离,以作为该宿离开赤道或黄道的距离;3)将二十八宿离开赤道或黄道的距离做平方和,以表征二十八宿与赤道或黄道的符合情况;平方和的值越小,表明二十八宿与赤道或黄道的符合情况就越好。

因参宿和觜宿在大部分的年代中都是远离赤道或黄道,故在实际计算中只用了其它二十六宿,计算结果见图2。计算结果表明,二十六宿与赤道或黄道符合得最好的年代是公元前5669年,这是处于上述年代区间里的。

因此,二十八宿体系的形成年代在公元前5670年前后。

在这个年代,二十八宿在天球赤道坐标系中的分布见图3a,春分点的赤经为0o(即春分时太阳的赤经为0o,下同),夏至点的赤经为90o,秋分点的赤经为180o,冬至点的赤经为270o。从图中可以看出,东方七宿分布在夏至点到秋分点之间,北方七宿分布在秋分点至冬至点之间,西方七宿分布在冬至点和春分点之间,南方七宿分布在春分点至夏至点之间,这恐怕不是巧合。在该年代的初春,黄昏时可看到东方七宿正在从东方升起,西方七宿在西方沉没,而南方七宿正在南方天空横贯东西,恰好符合“四陆”的含义。

从图中还可以看出,在西方七宿中,觜参二宿远远偏离赤道和黄道,似乎与其它二十六宿不属一个体系中;昴毕二宿在黄道附近,娄、胃二宿介于赤道和黄道之间,奎宿在赤道上。在东方七宿中,角、亢、氐、房、心五宿在黄道附近,尾、箕二宿在赤道上。南方七宿和北方七宿中,除鬼宿在黄道上,其它各宿均在

赤道附近。

图2 二十八宿与赤道和黄道间的距离随年代的变化。横坐标为年代,从公元前10000到公元2000,正数为公元后,负数为公元前;纵坐标为二十八宿的赤纬或黄纬的平方和。

a

b

c

d

图3 二十八宿在天球赤道坐标系中的位置。横坐标是赤经,纵坐标是赤纬,均以度为单位。a为公元前5670年时,b为公元前2400年,c为公元前2176年,d为公元前1000年。

三、二十八宿的演变

古代中国往往使用日躔所在之宿来判断季节。而由于岁差的影响,二分(春分、秋分)和二至(夏至、冬至)所在之宿也会发生变化。下面从古代文献的记载来探讨一下二十八宿随年代的演变。

1、“房昴为纬,虚张为经”

《黄帝内经·灵枢》的“卫气行第七十六”记载:“黄帝问于岐伯曰:愿闻卫气之行,出入之合,何如?岐伯曰:岁有十二月,日有十二辰,子午为经,卯酉为纬。天周二十八宿,而面有七星,四七二十八星,房昴为纬,虚张为经。”

这里的“子午卯酉”指的是月份,子月是冬至所在的月份,午月是夏至所在的月份,卯月是春分所在的月份,酉月是秋分所在的月份。因此,这段话表明冬至点在虚宿、夏至点在张宿、春分点在昴宿、秋分点在房宿。

唐初的杨上善在《黄帝内经太素》对此段话的评论是:“经云‘虚张为经’者错矣,南方七宿星为中也。”他认为夏至点是在星宿而不是张宿。

按照宿度的定义,某宿的范围是从本宿的起点直到下一宿的起点。由此,我

适的。由此,可以得到““房昴为纬,虚星为经”的年代为公元前2494年至前2315年,取约数为公元前2400年(见图3b)。

此外,《史记·律书》在解释虚宿的含义时说:“虚者,能实能虚,言阳气冬则宛藏于虚,日冬至则一阴下藏,一阳上舒,故曰虚。”竺可桢认为“我国想来有冬至日在虚之传说矣。”[1]从上表可知,冬至点在虚宿的年代是公元前2494年至前1853年。

同时,“昴”的含义是“日在卯”,即卯月时太阳在昴宿。从上表可知,春分点在昴宿的年代是公元前2664年至前2176年。

2、《尚书》四仲中星

《尚书·尧典》记载了着名的四仲中星:日中星鸟,以殷仲春;日永星火,以正仲夏;宵中星虚,以殷仲秋;日短星昴,以正仲冬。

古今中外对此讨论得非常多,竺可桢以实测的角度考证出是殷末周初之现象[10-12]。

我们认为四仲中星是和上述《灵枢》的记载一样,也是用来确定二分二至的,只不过是用昏中星来表示的。例如,冬至日在虚宿,黄昏时太阳在西方地平线,即黄昏时虚宿在西方,此时春分点在南方,而春分日在昴宿,故仲冬昴宿“昏中”。

在四仲中星里,虚宿和昴宿是很明确的,由上表可知“冬至日在虚”和“春分日在昴”的年代范围为公元前2494年至前2176年。

对于“鸟”星,一般认为不出柳、星、张三宿。但夏至日在柳宿或日在张宿的年代都超出了由虚昴二宿定出的年代范围,因此只能是夏至日在星宿。

对于“火”星,如果它是心宿,即秋分日在心宿,其年代远远超出上述年代范

代一样。若秋分日在氐宿,则四仲中星的年代为公元前2314年至前2176年。我们倾向于取后一年代,图3c给出公元前2176年时的二十八宿天象图。

3、《史记》“二十八舍”

《史记·律书》记载的“二十八舍”,与通常的二十八宿相比,差别是用建替代斗、用参替代觜、用伐替代参、用狼替代井、用弧替代鬼。《汉书·天文志》所引的《甘氏星经》与之相同。在《礼记·月令》的记载中,也是用建星替代斗宿、用弧替代鬼宿。

在二十八宿体系形成的年代,即公元前5670年前后,二十八宿基本上是沿赤道均匀分布的,即各宿的赤经之差是相似的(见图3a)。然而,由于岁差的影响,各宿的赤经随着年代而变化,各宿的宿度(即与下一宿的赤经差)变得广狭不一。

图3d显示的是公元前1000年二十八宿在赤道坐标系中的位置,从中看出斗宿和牛宿、井宿和鬼宿的间距变得很宽。因为建星正好处于箕宿和牛宿之间,故用建星替代斗宿;而因鬼宿离柳宿太近,故用弧替代鬼;用狼替代井也是同样道理。因觜参几乎重叠,故用参替代觜、用伐替代参。这就是产生“二十八舍”的道理。

当然,《礼记》和《史记》所记载的古人对二十八宿的变革并没有被后人所接受,但从中可以看到古人对“月躔二十八宿”和“星宿对偶”的追求。

当然,在此后的历史中,因岁差的影响,人们还对二十八宿的一些宿进行了调整,包括对宿中距星的调整。

四、二十八宿的起源

关于二十八宿的起源,文献中语焉不详。

唐初的李淳风在《隋书·天文志》中说:“爰在庖牺,仰观俯察,谓以天之七曜、二十八星,周于穹圆之度,以丽十二位也。...昔者荥河献箓,温洛呈图,六爻摛范,三光宛备,则星官之书,自黄帝始。”他认为伏羲创立了二十八宿,用以确定十二月,而黄帝开始编制星官之书。

《后汉书·郡国志》注引皇甫谧《帝王世记》云:“及黄帝受命,始作舟车,以济不通。乃推分星次,以定律度。…凡天有十二次,日月之所躔也;地有十二分,王侯之所国也。故四方方七宿,四七二十八宿,合百八十二星。…凡中外官常明者百二十四,可名者三百二十,合二千五百星。微星之数,凡万一千五百二十星,万物所受,咸系命焉。此黄帝创制之大略也。”这里是说黄帝创立十二次,并对中外星官做了记录。

以上两条文献记载,都说明二十八宿的创立与确定日月之躔有关,是为了确定季节和月份,也说明二十八宿创制于“观象授时”时期。

古人的“观象授时”,特别是确定一年的开始(年首)和季节,大概使用下述几种方法:

1)太阳影长:立竿见影,测量太阳的影长,根据中午太阳影长的变化来确定季节,比如冬至日就是太阳影长最长的那日。

2)太阳出没方位:可以用太阳出没的方位来判断季节。

3)偕日升和偕日没:在日出前观察哪些亮星刚刚升起,称“偕日升”;或在日落后观察哪些亮星跟着落下,称“偕日没”。例如,古埃及就是依据天狼星的偕日升来判断尼罗河的泛滥,由此得出一年为365天。

4)昏星和晨星:依据某亮星在清晨或黄昏时的位置来判断季节,也可利用拱极星如北斗来判断季节。

5)昏中或晨中:即在黄昏或清晨时看正南方的星宿是哪一个来判断季节。

6)晨昏出没:在清晨或黄昏时,观察星宿的出没来判断季节。如古埃及将赤道附近的星分为36组,每组管十天,为一旬。当黎明时看到某一组星升起,就知道是哪一旬。三旬为一月,四月为一季,三季为一年,一年360天。

7)二十八宿的月站:依据月相和月亮所在宿来判断季节,比如满月时月亮所在宿与太阳所在宿正好相差180度,上弦月或下弦月时月亮所在宿与太阳所在宿相差90度,而太阳所在宿就对应着季节或月份。

除使用太阳出没方位或太阳影长外,古人经常使用星宿来判断季节。参宿“三星”可能是最早被用来判断季节或年首的,比如我国一些少数民族、以及在澳大利亚和太平洋岛上的土着使用参宿和昴宿来定季节。《史记·天官书》曰:“昴曰髦头,胡星也。”

古代传说燧人氏“察辰心而出火”,即用大火星(心宿二)的晨出来确定一年的开始。《尸子》云:“燧人上观辰心,下察五木,以为火也。”《尚书大传》云:“遂人以火纪。”燧人氏将天上的大火星与人间的用火联系起来,故《路史》云:“昔者遂人氏作,观乾象察辰心而出火,作钻燧别五木以改火,岂惟恵民哉,以顺天也。”

用参和大火来确定一年的开始或季节的方法可能一直流传流传了下来。《左传·昭公》记载:“昔高辛氏有二子,伯曰阏伯,季曰实沈,居于旷林,不相能也。日寻干戈,以相征讨。后帝不臧,迁阏伯于商丘,主辰。商人是因,故辰为商星。迁实沈于大夏,主参。唐人是因,以服事夏商。”

之后,人们在观测日月在星空中的运动,认识了更多的黄道星宿,作为“日月五星出入之道”。在黄道星座中,最重要的是东方七宿,亦称“东方苍龙”。这样,古人可能从大火星发展到使用“东方苍龙”的七宿或六宿(去掉箕宿)来确定季节。许慎《说文解字》称“龙,鳞虫之长。能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋天而潜渊”,这“春分而登天,秋天而潜渊”的“龙”极可能是天上的“东方苍龙”。《易经》乾卦的卦辞中,如“潜龙”、“见龙在田”、“或跃在渊”、“飞龙在天”、“亢龙有悔”和“群龙无首”也正好描述了一年中不同季节所看到的“东方苍龙”在天空中的位置。同时,由此奠定了“龙”在中华文明的核心地位。

再后来,就是发明了二十八宿,使得“观象授时”更加精确和细致。在二十八宿中,只有“东方苍龙”的七宿和“西方白虎”的数宿(如觜参)等少数星宿是属于黄道星座,其它各宿都是在公元前5670年的赤道上。一方面,由此可见用参和大火确定季节的传统影响。另一方面,说明当时人们倾向于使用赤道星宿来确定季节。这是因为赤道星宿的出没是在正东方和正西方的地平线上,不受地理纬度的影响,使得人们更精细地观察二十八宿的出没。

参考文献

1、竺可桢:“二十八宿起源之时代与地点”,《思想与时代》第34期,1944年(亦见《竺可桢文集》,科学出版社,1979,234-254页)。

2、陈美东:《中国科学技术史·天文学卷》,科学出版社,2003,61-72页。

3、冯时:《中国天文考古学》,社会科学文献出版社,2001,261-275页。

4、夏鼐:“从宣化辽墓的星图论二十八宿和黄道十二宫”,《考古学报》2期,1976年。

5、钟守华:“考古发现中所见二十八宿名”,《东西方科学文化之桥》,科学出版社,2003,155-158页。

6、竺可桢:“二十八宿的起源”,《竺可桢文集》,科学出版社,1979,317-322页

7、Capitaine, N. et al. Astronomy and Astrophysics, 2003, 412, 567-586

8、Perryman, et al. Astronomy and Astrophysics, 1997, 323: L49

9、钱宝琮:“论二十八宿之来历”,《思想与时代》第43期,1947年(亦见《钱宝琮科学史论文选集》,科学出版社,1983,327-351页)。

10、竺可桢:“论以岁差定尚书尧典四仲中星之年代》,《科学》11卷12期,1926(亦见《中国古史的传说时代》,文物出版社,1985,279-290页。

11、刘朝阳:“从天文历法推测尧典之编成年代”,《燕京大学学报》7期,1930年(亦见《刘朝阳中国天文学史论文选》,大象出版社,2000,10-38页)12、潘鼐:《中国恒星观测史》,学林出版社,1989,3-6页。

发表于《中国科技史杂志》第30卷第1期(2009年):110-119

地球早期生命环境的演化 关键词:早期生命天体撞击全球大冰期 摘要:地质记录告诉我们,在地球约46亿年 的整个历史中经历了无数次大大小小的劫难,其中在地球生命处于起源和早期演化阶段的前寒武纪,首先是―狂轰滥炸‖ ,4. 5 亿~3. 8 亿年前由太阳系形成时留下的岩石体———小行星仍不断撞击着地球并烧焦了整个地球;后来的 ―雪球‖ ,2. 2亿~1. 8亿年及大约6亿年前也许是大气中氧气的增加或Π 和二氧化碳或Π 和氨气或Π 和甲烷等温室气体的缩减,使我们的星球进入冰封期。显然,生命挺过了所有的磨难,并以柔克刚的脱颖而出,甚至与环境相互作用共同向高级阶段演化。在至少38 亿年前,随着―狂轰滥炸‖ 的停止,原始的生命也许已出现在地球上;到大约5. 8亿年前, ―雪球‖ 刚结束,新元古代末期的埃迪卡拉大辐射和早寒武纪生命大爆发就接接踵而来,似乎早期地球生命大的进步性演化都是由大的劫难诱发的。 1 概述 地球早期生命及其环境的研究是当今国际地质科学、生物科学及环境科学共同关注的热点之一。近年来随着人类对地球环境问题的日益重视,从更深层次解释生命与环境之间

的相互关系就显得格外重要。地层古生物学研究告诉我们,现在繁盛于地球的各种众多高等的复杂生命类型其实是由 低等的简单有机体经历了漫长地质时期的进化和分异的结果。化石记录显示,地球生命的许多重大的演化都发生在寒武纪以前的地球早期阶段,并与当时的环境戚戚相关。因此,地球早期生命环境的研究,对于我们深入了解地球环境在地质历史上的演化过程及对地球生命演化所起的重要作用,进而为我们保护赖以生存的环境提供有益的启示和参考,有着特殊重要的意义。 2 早期生命的环境 已知地球形成于约46亿年前,它的幼年是不解之谜最多的时期,其地质纪录不但非常模糊,而且还大多被几十亿年的板块构造作用和侵蚀作用所消除。然而,地球历史最初的10亿年中,早期的生命扰动可能就已存在,有机分子系统可能已经在自我复制,并从化学反应和太阳辐射中获得能量。美国哈佛大学地球化学家Heinrich D. Holland[1 ]通过对阿基利亚岛(Akilia Island) 条带状铁质岩组(Banded Iron F ormations ,简称BIFS) 中的δ 13C值测定,甚至认为地球生命的存在超过38. 5亿年。由于早期生命的化石极其稀少,而且还被结晶作用破坏,许多研究生命起源的学者们转而求

第六章地球的演化与形成 一填空题 1. 节肢动物的三叶虫在(寒武)纪和(奥陶)纪繁盛,到(二叠)纪末期全部绝灭。 2. 早古生代是海生(无脊椎)动物和低等(植物)繁盛的时代。 3. 早古生代是海生无脊椎动物大发展的时期,其中主要类别包括(三叶虫)、(头足类)、(笔石)及(腕足类)。 4. 新生代因(哺乳)动物繁盛而被称为(哺乳)动物的时代 5. 劳亚大陆和冈瓦纳之间的古大洋为(古特提斯)洋。 6. 陆生脊椎动物最早出现在(泥盆)纪 7. 爬行动物最早出现在(石炭)纪 8. 晚古生代海生无脊椎动物以(腕足)类、(珊瑚)类、(有孔虫)和(菊石)最为繁盛。 9. 志留纪的标准化石有(笔石)、(珊瑚)和(腕足)类。 10. 地史上第一次形成广泛陆相沉积的时代是(志留)纪 11. 加里东运动发生在(志留)纪 12. 因(泥盆)纪裸蕨植物特别繁盛而被称为裸蕨植物的时代 13. 三叠纪初期,全球只有一个大陆,称为(联合大陆) 14. 地球上发现的最古老的岩石年龄为( 4200 )Ma 15. 早寒武世形成的地层称为(下)寒武(统)或早寒武世地层 16. 地质年代单位与年代地层单位的对应关系:宙(宇);代(界);纪(系);世(统) 二选择题 1. 裸子植物在()时代最为繁盛 泥盆纪 第四纪 中生代 寒武纪 2. 被子植物在()时代最为繁盛 早古生代 新生代

晚古生代 3. 地球上最原始的生命出现在() 1600Ma 3200Ma 2300Ma 1900Ma 4. 裸蕨植物的特点是() 无根茎叶的分化 根茎叶已完全分化 已有明显的根部,但茎叶尚未分化 只有根和茎,没有真正的叶部 5. 地球上首次出现大规模出现森林的时代为() 白垩纪 石炭纪 新第三纪 泥盆纪 6. 世界最早的成煤期为() 侏罗纪 石炭纪 寒武纪

生命的起源与进化

生命的起源与进化 姓名:蒋巍燃 学号:16444025 专业:工程管理 班级:建管161 生命的进化与人类的未来

摘要:早在很多年前人们就不断地探索生物的起源,也同时思考着他们如何进化,但终究没有得出统一的结果,生物的起源与进化一直都是未解之谜!但随着历史的发展和科学的进步,生物进化思想从早期的萌芽,到自然选择学说、新达尔文主义,从现代综合理论,到分子进化的中性学说,再到新灾变论和点断平衡论等。现代的进化生物学研究从宏观的表型到微观的分子,从群体遗传改变的微进化到成种事件以及地史上生物类群谱系演化的宏进化,从直接的化石证据到基于形态性状、分子证据和环境变迁的综合推理,从基于遗传基础的比较基因组学到演化机理的进化发育生物学等。可以说人类的文明进步是很快的,我们可以通过很多种方法来断定生物的进化方向,也给我们提出了很多具有参考价值的文献,给予了我们现代生物技术的飞速发展! 关键词:生物起源、生物进化、生物技术发展 正文: 一、生物进化理论的发展历史 生物的进化过程是十分令人感兴趣的,其中“进化论”是被誉为十九世纪自然科学的“三大发现”之一,是伟大的生物学家达尔文所提出的,是现在最具权威的理论,也是现在令大多数人信服的理论,达尔文进化论的创立使得人们对纷繁复杂的生物界的发生和发展有了一个系统的科学认识。让我们看看生物进化的研究历史吧: 1、拉马克的用进废退学说:拉马克在1809年发表了《动物哲学》这一书,详细的阐述了生物进化思想,他认为,自然界的生物都具有变异性,主张生物由进化而来,生物的进化是一个连续而缓慢的过程。 2、达尔文的自然选择学说:19世纪中期,达尔文发表了科学巨著《物种起源》一书,提出以自然选择为基础的进化学说。他的发表宣布了科学的生物进化理论的形成,成为现代生物进化研究的主要源泉理论。该学说指出了生物进化的主导力量是自然选择,与达尔文同时提出类似观点的还有著名的地质学家赖尔和自然科学家华莱士。 3、新达尔文主义:该学说的主要代表人是19世纪末的遗传学家孟德尔、魏斯曼、德福里斯和20世纪初的约翰森和摩尔根等人。其主要工作是通过对遗传物质的基本单位——基因的研究二推出了新的达尔文进化论。

生命的形成过程 在40亿年前的地球水环境中,原子组合成分子,形成新的四力平衡体,而且地球在形成过程中,已聚合了极多的星际有机分子,这些分子组合成大分子,利用彼此的引力场和反引力场来寻找合适的组合对象.大分子、分子、原子三间也是依靠彼此形成的力场来寻找合适的组合对象,形成新的复杂四力平衡体,其中引力场起到远距吸引作用(5-20个原子直径),这也就限制了大分子在大范围获得所需的组合对象,因此大分子彼此组合成一种能移动的组织形式,即最原始的海洋微生物.能移动的大分子团主要采用定向释放电磁力的方法,逐渐发展成能在水中游动的原始组织,因此它们能获得大量所需的食物(四力平衡体),并在体内积存了一些分子,这些分子在原始微生物母体力场导引下,组合成与母体相似的新微生物,这些原始微生物实质上就是一些复杂大分子团形成的四力平衡体,这也是生物基因复制的雏形. 这些大分子团还不是现代意义上的蛋白质与核酸的聚合体,只是多种氨基酸、核苷、磷酸、碳水化合物及其它一些有机小分子的无序聚合体,当核苷和磷酸组成成核苷酸,并逐渐形成核苷酸链,这些核苷酸链形成的力场就对周边的氨基酸形成力场束缚作用,进而组装出肽链.或者先由多种氨基酸组合成肽链所形成的力场对周边的核苷酸形成力场束缚作用,进而组装出核苷酸链,随着形成的肽链和核苷酸链越来越长,分子量越来越大,最终形成核酸和蛋白,核酸与蛋白的形成是彼此相互作用的产物,是同时产生的. 上述“大分子团”就相当于团聚体或类蛋白微球,只不过其中有机

物成分更复杂一些,除了多种氨基酸外,还有构成核苷酸链的组件(核苷、磷酸)及一些如碳水化合物之类的有机分子. 有机生命的产生过程大致分为三步:先是原始地球简单的无机化合物形成原始的有机物质(碳氢化合物及其最简单的衍生物),二是在第一步基础上,逐渐发展为复杂的有机化合物(糖、核苷酸、氨基酸)和它们的聚合物多糖、核酸和蛋白质,以及其它有机物质,三是随着地球上自然条件的演变,上述物质进行复杂的相互作用,最后产生具有新陈代谢特征、能生长、繁殖、遗传、变异的原始的有机生物. 在各种“类太阳系”的类地行星上,其拥有的碳、氢、氧、氮、硫、磷等有机生物演化必需的化学元素都是相同的,地球有机生物的演化模式在其它类地行星上也适用,那些外星有机生物必然经历从RNA到DNA,从单细胞到多细胞的演化过程.因为在36—40亿年前的地球上,各种有机生物进化繁演模式之间进行着激烈地竞争,最终是最具适应力的RNA繁演模式胜出,这种模式从单一的源扩展到全球,其它有机生物繁演模式被淘汰.也就是说,地球上最初的有机生物繁演模式是最佳的,这种模式可以推广到宇宙中其它类地行星上;当然,核苷酸和氨基酸的种类可能有所不同,而且由于类地行星环境各有不同,有机生物此后的演化之路是大相径庭的,特别是在DNA的基因编码与蛋白质种类上是丰富多彩、千奇百怪的. 各种生物DNA中都有很多不表达的、似乎无用的基因,但生物的进化是非常注意节约的,在生物体最重要的部位(DNA)却有如此多的无用之物,这是不合常理的.笔者认为,这些“无用基因”实际上是“备用基

生命演化历程 生命演化历程纪录地球上生命发展过程中的主要事件。本条目中的时间表,是以科学证据为基础所做的估算。 生物演化指生物的族群从一个世代到另一个世代之间,获得并传递新性状的过程。并解释长时段的生物演化过程中,新物种的生成与生物世界的多样性。经历数十亿年的演化与物种形成,现在的各物种之间皆由共同祖先互相连结。 冥古宙 时代事件 45.7亿年前地球从环绕早期太阳旋转的吸积盘之中形成。 45.33亿年前依大碰撞假说,原始的地球与忒伊亚相撞,在原始地球周围产生一个环,这个 环在数百万年之后形成月球。重力的拉扯使地球的自转轴倾斜,建立了地球生 命的形成环境。[1] 41亿年前地球表面温度降低使地壳得以凝固,大气与海洋形成。[2] 40亿年前最早生命的出现,可能是源于能够自我复制的RNA分子。这些生命的繁殖所需要的资源有限,所以不久之后便开始竞争。由于天择青睐在复制上更有效率 的分子,因此DNA逐渐成为最主要的复制物。之后它们开始在膜内发展,这 些膜拥有更稳定的物理与化学环境,形成了原始的细胞。此时大气中尚未有自 由的氧气存在。 39亿年前后期重轰炸期:地球、月球、火星及金星受到小行星及彗星(微行星)撞击的高峰期。连续的干扰可能诱发生命的演化(参胚种论),海洋被完全煮沸。[3] 细胞以及原核生物出现。这些都是化能生物:以二氧化碳为碳源及氧化无机物 来抽取能量。后来原核生物演化了糖酵解,从如葡萄糖的有机物释出能量。糖 酵解产生了现今所有生物都用到的三磷酸腺苷(ATP)分子来临时储存能量。太古宙 时代事件 35亿年前最后共同祖先出现,细菌及古细菌分裂。细菌发展了光合作用的原始模式,但最初不会产生氧。这些生物透过电化学梯度产生三磷酸腺苷。 33亿年前能进行光合作用的蓝菌出现,它们以水为还原剂,并排出氧。氧首先将海洋中的铁氧化,产生铁矿石。氧在大气层的浓度上升,对很多细菌都有毒。 元古宙 时代事件 25亿年前一些细菌演化到有能力去使用氧来有效的从有机物中抽取能量。差不多所有生物都用相同的三羧酸循环及氧化磷酸化来使用氧。"runawayicehouse" 效应[4]造成休伦系冰期。[5] 21亿年前更多复杂的细胞出现,包括有细胞器的真核生物。最接近的可能就是古细菌。大部份有细胞器的都可能是从共生细菌衍生而来:粒线体会用像现今 立克次体般从有机物抽取能量,而叶绿体则从光及有机物合成能量。这是 共同演化的例子。 12亿年前出现有性生殖,引发更快的演化。[6]大部份的生命于海洋及湖中出现,一些蓝菌已经生活在湿润的泥土中。 10亿年前多细胞生物出现,首先是生活在海洋中的藻及海苔。[7]

第3节地球的演化和生命的起源(见B 本67页) 1.地球的诞生距今约有__46亿__年,地球形成之初是一个由__岩浆__构成的炽热的球。 2.在距今约38亿年前,最原始的生命体在__海洋__中诞生。 3.1953年美国生物学家米勒在实验室用充有甲烷、氨、氢气和水的密闭装置,以加热、放电来模拟原始地球的环境条件,合成了一些__氨基酸__、有机酸和尿素等。由此人们意识到,原始生命物质可以在没有生命的自然条件下产生出来,并推论生命是在此基础上进化而来的。 4.生物起源化学进化过程包括四个阶段:①__无机小分子__生成有机小分子;①有机小分子形成有机高分子——__蛋白质和核酸;①有机高分子物质组成有界膜的多分子体系; ①多分子体系演变成__原始生命__。 A练就好基础基础达标 1.在地球上原始生命的起源过程中,原始生命的物质可能是(B) A. 氨气和氢气 B.原始蛋白质和原始核酸 C.葡萄糖和氨基酸 D.水蒸气和二氧化碳 2.科学家提出原始生命的诞生,运用的科学方法主要是(B) A. 实验B.假说C.观察D.推理 3.地球上原始大气与现在大气的区别是(D) A. 没有氮气B.没有臭氧 C.没有氧气D.以上三项都有 4.大多数人认为原始生命的摇篮是(B) A. 原始陆地B.原始海洋 C.原始大气D.原始土壤 5.目前被广大学者普遍接受的生命起源假说是(A) A. 化学起源说B.自然发生说 C.宇生说D.神创论 6.最初,地球外层的地壳是由岩石组成的,没有土壤。下列生物最早参与土壤形成的是(A) A. 原始苔藓类B.原始蕨类 C.原始两栖类D.原始人类 7.在生命起源的化学过程中所需要的三个基本条件是(A) ①原始大气①宇宙大气①宇宙射线、紫外线、闪电等④原始海洋⑤湖泊、海洋 A. ①③④B.②③④C.①③⑤D.②③⑤ 8.原始地球条件下,最初生成有机小分子物质和有机高分子物质的场所依次是(D) A. 原始海洋、陆地B.原始大气、原始大气 C.原始海洋、原始海洋D.原始大气、原始海洋 9.下列叙述符合生命起源过程的是(B) A. 高温、紫外线、雷电等条件下,水蒸气、氢气、甲烷等气体合成了原始生命 B.各种各样的有机物在原始海洋中逐渐形成了原始生命

题组层级快练(三) (2020·浙江选考模拟)NASA(美国国家航空航天局)公布开普勒太空望远镜最新的重大发现,确认开普勒90星系第8颗行星开普勒90i存在。开普勒90i距离地球约2 545光年,体积约为地球的1.32倍,质量约为地球的2.5倍,且具有固态的岩石表面。下图为开普勒90星系和太阳系轨道比较图。据此完成1、2题。 1.开普勒90星系() A.类似于太阳系,位于河外星系中 B.类似于银河系,位于河外星系中 C.类似于地月系,位于银河系中 D.类似于太阳系,位于银河系中 2.依据材料信息推测,开普勒90i不利于生命存在的主要原因是() A.表层温度高B.昼夜温差大 C.大气厚度薄D.星球密度小 (2020·江苏省七市调研)美国“好奇”号火星车在火星上拍摄到15张类似“蘑菇”的照片,下图为火星“蘑菇”照片,下表为地球与火星数据比较。据此完成3、4题。 项目地球火星

与太阳的平均距离(108 km) 1.496 2.279 赤道半径(km) 6 378 3 395 公转周期1年 1.9年 自转周期23时56分4秒24时37分质量(地球为1) 1 0.11 体积(地球为1) 1 0.15 赤道面与公转轨道面的夹角23°26′23°59′ 是火星() A.无大气层B.表面光照太强 C.无液态水D.表面温度太高 4.易对地球上接收火星“蘑菇”照片信号产生干扰的是() A.太阳活动B.火山活动 C.太阳辐射D.臭氧层空洞 (2020·湖南师范大学附属中学期末)下图中的S天体的冰盖下有一片咸水海洋,液态水含量超过地球。S、Y围绕木星旋转,S天体的自转周期为7天。读图,完成5、6题。 5.Y天体是() A.恒星B.星云 C.行星D.卫星 6.下列关于S天体,推断合理的是() A.表层平均温度低的原因是没有大气的保温作用 B.冰盖下面有海洋是因为其自转、公转的周期适中 C.存在液态水可能为生命的进化发展提供条件 D.围绕木星旋转一周的时间为7天

生命起源简史与早期生命的演化 生命是世界上很奇妙很独特的东西,不论是古人还是现在的我们都对自己本身的由来以及生命的起源有着浓厚的好奇心,都试图去了解生命起源与进化的全部过程。这学期很荣幸的选上了《生命起源与演化史》这门课,在老师的带领下初步领略了生命起源与演化的神秘过程。 在浩渺无垠的宇宙,地球只不过是亿万星球中的普通的一颗,然而在这个星球上却发生着生命起源与演化的过程。地球诞生于46亿年前,而第一个生命出现在38亿年前,可以看到从地球诞生到第一个生命出现经历了漫长的时间,这是因为地球在其形成的早期,没有适合生命生存的条件,那时地球的大气成分和现在的大不一样,缺氧、缺氮,大部分气体都是二氧化碳、甲烷、氨、硫化氢和氯化氢等,这种条件是不适合生命生存的,而且那时的大气层很稀薄,经常会受到小行星的撞击和宇宙射线的侵扰,再加上当时地球频繁的火山和地震活动,不可能会存在生命的迹象,那时的地球就是个人间地狱。随着地球温度的逐渐降低,大气中的水蒸气陆续凝结,原始海洋的出现为生命的诞生奠定了重要的基础。约在38亿年前,水中开始有了生命的活动,出现了最原始的原核细胞生物——菌类和蓝绿藻,至于最早的生命是如何来的,化学演化说给出了它的说法:原始地球上的某些无机物在来自闪电和太阳辐射的能量作用下,逐渐变成了原始地球上的第一批有机分子。这个理论的依据在于美国一位研究生所做的实验,1953年,美国芝加哥大学的研究生米勒用实验验证了这一假说,米勒将甲烷、氨气、氢气混合在接有正负电极的容器中将加热沸水产生的水蒸气通入容器,通电反应一周用冷凝水冷凝并接收反应产物,结果共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有四种是生物蛋白质中所含有的,米勒当时才23岁。于是我们可以知道生命物质化学演化的过程:无机小分子演化为有机小分子演化为大分子演化为多分子体系演化为原始生命。具有原始新陈代谢和自我繁殖能力的原始生命的诞生,标志着生命起源化学进化阶段的结束,生命的演化开始进入生物演化阶段。 然而,地球上的生命由原核细胞生物进化为真核细胞生物却用了18亿年的时间,大约在20亿年前,地球上开始出现了由真核细胞组成的生物。如此漫长的时间令我们无法想象生命的进化竟是如此的艰难。最先出现的真核生物依然是藻类,它们的光合作用能力更加强大,不断地释放氧气和消耗二氧化碳,使得地球上的游离氧不断地增多,地球也开始向富氧的环境发展,绿色藻类的大量繁殖,更加快了大气和海洋环境的变化,地球变得更易于生命生存,生命开始出现欣欣向荣的景象。最早的动物化石出现在前寒武纪晚期。软躯体后生动物在震旦纪冰期之后得到突发性的迅猛发展,在距今7亿~6亿年间成为海洋生物的统治者。进入寒武纪(距今6亿年)后,软躯体后生动物衰退,带壳后生动物随之兴起。这一生物发展阶段出现了发生在澳大利亚著名的埃迪卡拉动物群,作为生物演化的产物,埃迪卡拉动物群可能是一个不成功的例子,因为它的演化只经历了一段时间,

地球的演化和生命的 诞生教案

地球的演化和生命的诞生 科学(浙教版)九年级下册第1章第4节 教学目标: 1.了解地球形成初期的形态特点 2?了解25亿年前至今地壳的演变和生物的进化现象 3.了解生命起源的化学进化假说和其它假说。 重点难点: 让学生了解地球和太阳一样,也有自身的演化规律,并且在不同的演化阶段,有不同的生物进化特点。 教学准备:PPT 教学过程 一、短片赏析回望地球 1?教师出示录像片段:以学生最感兴趣的恐龙为题材,展示恐龙时代的地球情景。

2.教师设疑:恐龙时代的地球郁郁葱葱,而在很久前,恐龙就已经灭绝 了,是什么原因造成的呢? 3.学生讲座学生可能假想出了各种各样的原因。 4教师追问:那我们现今生活的地球到底经历了一场怎样的变故呢? 二、敢于思考探索新知 1.教师设疑:地球在刚刚诞生的时候是什么样子呢? 2.学生讨论:小组讨论(教师要尊重学生的各种想法)。 3学生讨论后教师多媒体展示(可对刚刚学生讨论后的观点进行简单的点评) 4.思考:比较下面两幅图,你能想象出46亿?26亿年前地球的外貌和发生的变化吗? 5.学生思考:两图体现了一个逐渐冷却的过程(学生对地球之初有一个初 步的印象) 深化问题追根溯源

1?温度下降使岩浆凝固一一形成固态地壳 ; 岩浆喷发释放的气体一一形成原始大气; TO 1-1 a 芒吁亿~■名辰乙左軒(TO. 畑环上;FFQH 岀IfliVK;片电 g 耳OUJ 缺脣 曲 2.在距今约38亿年前,最原始的生命体在海洋中诞生。 25?6亿年前,地球上开始出现大片陆地和山脉,海洋中的藻类 ,大气中氧气含量逐渐增多。 生代 * MSI* JXU 穴 亚羽g 匕MX 能f 出西汪d* 岀皿*卫” G 缁、两EH” 和!工箱主-SI ,裸子植物和爬行类动物出现。 ■I ?1 i m — . 甘椚二?百f ■ *二=古己吁許」I 寸 人 大岛叶2广冋近n I - 卄和出 -5=5 ■ 1 ??打HE FI.F (4) 0.7亿前年至今,地球在第三纪经历了大规模的造山运动,形成了 喜马拉雅山脉等许多世界上的高大山脉,奠定了现代地球地貌的基础;鸟类、 哺乳类动物和被子植物出现 温度下降使水气凝结——形成原始海洋 (1) (2) 6亿?2.5年前的古生代,地球上的陆地大面积增加,原始的欧亚 2.5?0.7亿年前的中生代,大西洋和印度洋形成,中国大陆轮廓 (3)

【关键字】精品 3 地球的起源与演化 3.1 地球的起源和圈层分异 地球起源问题自18世纪中叶以来同样存在多种学说。目前较流行的看法是,大约在46亿年前,从太阳星云中开始分化出原始地球,温度较 低,轻重元素浑然一体,并无分层结构。原始地球一旦形成,有利于继续吸积太阳星云物质使体积和质量不断增大,同时因重力分异和放射性元素蜕变而增加温度。当原始地球内部物质增温达到熔融状态时,比重大的亲铁元素加速向地心下沉,成为铁镍地核,比重小的亲石元素上浮组成地幔和地壳,更轻的液态和气态成分,通过火山喷发溢出地表形成原始的水圈和大气圈。从此,行星地球开始了不同圈层之间相互作用,以及频繁发生物质-能量交换的演化历史。 正是由于地球形成以来经历过复杂的改造和变动,原始地球刚形成时的物质记录已经破坏殆尽。我们是怎样推测它已经有46亿年寿命的?这 需要从地球自身的最老物质记录、太阳系内原始物质年龄和相邻月球演化史几方面来探讨。 3.2 地球的年龄 地球上已知最老的岩石(石英岩,一种由石英颗粒组成的沉积岩,后来遭受过温度、压力条件变化)出露于澳大利亚西南部,根据其中所含矿物(锆石)的形成年龄测定,证明已有41~42亿年历史。根据地质学研 究,这种岩石和矿物只能来自地壳的硅铝质部分(见第四章1),而且必须经过地表水流的搬运、筛选和沉积。所以我们可以据此作出推论,地球的圈层分异在距今42亿年前已经完成。 地质学领域较精确的测定年龄方法,主要根据放射性同位素的衰(蜕)变原理:放射性元素的原子不稳定,必然衰变为它种原子(如238U衰变 为206Pb等),而且衰变速率不受外界温压条件变化影响(如238U经过 45亿年后其一半原子数衰变为206Pb,故称为半衰期)。我们只需在岩石中测出蜕变前后元素的含量,就可以获得母体岩石形成的年龄。 不同放射性元素半衰期的长短有很大差异,其测年的精度也存在重要区别(表2-2)。因此,要根据研究对象实际情况选择测试物质,采用合适的方法。例如,时代很新的湖南长沙马王堆考古发掘中,西汉初期(约200BC)的棺木保存完好,可以用14C法测得木材的绝对年龄数值与古墓 内的文史资料相当符合。至于地球漫长演化史中保存的物质记录(岩石和矿物),只能采用238U-206Pb、87Rb-87Sr等方法,精度误差允许达到几个百万年。实际操作中包含复杂的技术因素,如测试手段的误差,测年方法使用条件的偏离,野外采样不当(标本已受风化影响,不够新鲜),

寒武纪物种大爆发是病毒的产物 is the result of virus creation 1984年6月中旬,中国科学院南京古生物所硕士毕业生侯先光,来到云南澄江县的帽天山,寻找曾经生存于寒武纪的高肌虫化石。7月1日下午3点左右,发现一块形状奇特又保存完整的化石,使他欣喜若狂,他用自己所学的知识判断,这是一块寒武纪早期的无脊椎动物化石。他再接再厉,当天就发现了三块重要化石,这三块经进一步鉴定,分别是纳罗虫、腮虾虫和尖峰虫化石。至此他打开了一扇古生物宝藏的大门,在以后的数天里,侯先光陆续发现了节肢动物、水母、蠕虫等许许多多同时期的古生物化石。返回南京后,他与导师张文堂教授,撰写了《纳罗虫在亚洲大陆的发现》,后来将在澄江发现的化石经技术处理复原后,展现在人们面前的是各种生物姿态奇特、色彩斑斓让人称奇的5.3亿年前的海洋全景图,澄江的动物化石因此闻名于世界,被定名为“澄江动物群”。在此之前的1909年,在加拿大发现的寒武纪中期的布尔吉斯动物化石群曾经轰动过世界,这个化石群距今有5.1亿年,比澄江动物群晚1500万年以上,澄江动物群是目前世界所发现的最古老、保存最完好的多门类动物群。1947年在澳大利亚发现了距今5.8亿年前寒武纪末期的埃迪卡拉动物化石群。奇异的是这个化石群与前上两化石群比较,物种间发生的突然性变化难以证明物种的连续性进化。这个化石动物群中没有发现任何寒武纪的属种,就如各类的动物是在寒武纪时期迅速起源,不是经过长时间的演化慢慢变来的,澄江动物群记录了这段特殊时期生物群的全貌。几乎现生动物的所有门类,都能在澄江化石群里找到它们的远祖代表,是寒武纪物种大爆发的最重要的记实。 寒武纪的物种大爆发是古生物学研究中的重大事件,因为其对达尔文的进化理论提出了严重的挑战,使其至今不能完善其说。古生物学研究表明,地球的“年龄”大约有46亿年,从地球生命出现到今天已经38亿年,但在距今5.4亿年前的寒武纪之前,生命只是以藻类和菌类的简单形式或个别简单的多细胞物种存在于海洋里。寒武纪之后,大量后生动物突然在海洋里出现,从单细胞藻类、菌类到多细胞后生动物演化特别快,短短千万年的时间里突然出现了大量不同门类的动物,这个星球上现存的物种几乎都是它们的后代。因此有学者用“神迹”来描述这个寒武纪的物种大爆发,这么多门类、多形态的生命在同一时期产生,并且已具备生命物种最初的复杂性,使人有理由认为是上帝选择了寒武纪作为创造生命的时期,对达尔文提出的渐进连续的生物进化论提出诘难。 按照达尔文的自然进化思想,物种的变化是各种微小变化的累积,进化应该是连续不断的。但这种设想显然与寒武纪的物种变化的实际情况不符,当科学家发现在寒武纪突然出现的三叶虫时,便认为可能会动摇进化论的基础。在当时的社会环境,如果谁提出快速进化,就有神创论的嫌疑。然而随着时间的推移和研究的深入,这些矛盾变得越发尖锐而不可调和。因此人们对达尔文的渐变论做了修正,“达尔文在他的时代由于研究条件的限制,对生物演化的历史了解并不是很全面,他认为进化应该是慢速进化。进入20世纪以来,大量的科学证据表明,进化应该是个快速的过程,澄江动物群就很典型。”但为什么在寒武纪的几百万年的时间中物种发生快速发展,而寒武纪之前的几十亿年中生命长期停留在藻类、菌类或简单多细胞的形式,其间找不到任何过渡物种的化石;寒武纪之后的几亿年中各种物种各自向高等类别缓慢进化,再也没有出现一次物种的快速发展,以至出现一个全新类型的物种呢?寒武纪前地球必定出现了什么。 为了达尔文学说与现实之间的矛盾,学术界争议了上百年,物种进化是连续性还是跳跃式发展?全力支持达尔文的赫胥黎曾私下多次劝告达尔文接受跳跃式的进化观点,并警告说,“你这样毫无保留地接受自然界绝无跃进的观点,使你陷入不必要的困难之中。”而达尔文深知,他的学说最具吸引力、最独到的地方乃是摒弃一切超然主义,用纯自然的观点解释生物的起源,他只有用渐进、微小的变化来解释复杂的大变化,才能持守他这种彻

浙教版科学九年级下册第一章第三节地球的演化和生命的起源同步训练A卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、单选题 (共15题;共30分) 1. (2分)下列说法中正确的是() A . 原始大气不是由火山喷出的气体组成 B . 原始大气含有氧气 C . 原始海洋中不存在有机物 D . 原始海洋是生命的摇篮 2. (2分)下列不属于生命起源的条件的是() A . 原始地球上有丰富的氧气供给原始生命进行呼吸 B . 闪电紫外线等 C . 原始海洋 D . 原始大气 3. (2分)原始生命形成的过程中,保护原始生命不受紫外线伤害主要靠() A . 喷射的火山 B . 原始大气 C . 原始海洋 D . 原始陆地 4. (2分)原始大气在当时的自然条件长期作用下,形成了() A . 简单的无机物 B . 简单的有机物 C . 复杂的有机物

D . 各种有机物 5. (2分)下列过程是原始生命诞生的标志的是() A . 有机物→有机小分子物质 B . 有机小分子物质→有机大分子物质 C . 有机大分子物质→相对独立的体系 D . 相对独立的体系→具有原始新陈代谢和个体增殖功能 6. (2分)用实验证明,在类似于原始地球的条件下,无机小分子可以生成有机小分子的科学家是() A . 巴斯德 B . 海尔蒙特 C . 米勒 D . 雷迪 7. (2分)有关生命起源和生命进化的相关描述错误的是() A . 原始生命起源于原始海洋 B . 生物进化的直接证据是化石 C . 生存斗争是生物进化的动力 D . 人类起源于类人猿 8. (2分)在原始地球条件下,由无机小分子物质生成有机小分子物质过程中,其所需要的能量来自于() A . 太阳的辐射能 B . 物质氧化分解提供的能量 C . 新陈代谢释放的能量 D . 宇宙射线、紫外线、闪电等提供的能量 9. (2分)原始生命出现之后,下列哪项顺序最符合生物进化的实际情况?()

对生生命起源与进化的认识和理解 姓名:张晓晓专业:生科序号: 04 摘要:生命起源是一个非生命物质演变成原始生命的过程。生命树之根(LUCA)是现存生物的共同祖先和最原始简单的生命体。通过寻找可能的生命树之根不但有助于揭示从无生命到有生命的演化机制在对生命现象和规律的研究上也有重要的意义。近年来许多证据都暗示极端条件下如类原始地球条件的高温、高压、高硫、或强辐射等生存的微生物可能是最接近LUCA的物种。“寒武纪大爆发”是动物进化史上的里程碑现在生活在地球上的各个动物门类几乎都在早寒武纪相继出现。沉积学和地球化学研究显示海洋化学和物质循环在寒武纪和前寒武纪之交发生了巨大的变化这些改变可能为“寒武纪大爆发”提供了有利的环境背景。尽管科学家们对“寒武纪大爆发”的机制提出过很多假设但目前还没有一个清晰的和令人信服的解释。 关键词:生命的起源生命的进化寒武纪大爆发化学进化 从古至今人们都希望了解地球上的生命是从哪里来的?生命究竟是怎样产生的?这不仅是科学家感兴趣的问题,也是普通人们所感兴趣的问题,它已困扰了人类几千年。由于生命现象的复杂性质,直到上世纪初,生命起源的研究才成为科学研究中的一个重要领域。远古的时候,人类的智力还很低下,认识能力也很有限,对世界上千姿万态、繁茂复杂的生物,特别是对人类自身是从哪里来的,充满了困惑和神秘感。因此,人们把这个大千世界中未知的神秘现象,编成了各种各样的神话和传说。我国古代就有女娲造人的神话故事。也有“白羊化石”、“腐草化茧”、“腐肉生蛆”的说法,现在比较多的人相信,生命由无机物形成,起源于约36亿年前。但澳大利亚启逊镇发现的陨石中发现了非地球的氨基酸。甚至有人说陨石中发现了孢子!所以有人说地球生命来自于外太空。 (1)陆相起源。他们认为聚合反应是发生在火山的局部高温地区,聚合生成的生物大分子经雨水冲刷汇集到海洋,并在一定的条件作用下,继续发展成为复杂的有机物质。(2)海相起源。认为在原始的海洋中的氨基酸和核苷酸等小分子有机物可以被吸附于粘土一类的物质的活性表面,而在适当缩合剂(如羟胺类化合物)存在时,可以发生聚合反应。 生物大分子并不能独立表现生命现象,只有形成了众多的、乃至成百万的已蛋白质、核酸为基础的多分子体系时,才能表现生命萌芽。

生命发展史 摘要:简要介绍自地球诞生以来的历史中地球生命起源,生物进化 的机制,并选取生命进程中的典型物种作具体说明;以树状图简单 阐述生命发展史的总体结构。 关键字:地球演变、生命起源、生物进化、剑齿虎 地球是太阳系中一颗蓝色的行星, 众多偶然又奇妙的因素, 使其成为孕育生命的摇篮, 更被诗人称作人类的母亲。古往今来, 不知有多少人为认识神秘的地球而苦苦地探索。我 们把地球的演变和伴随的生命起源及发展的历史, 划分为以下五个阶段: 1 地球的诞生和它的童年 地球是太阳系的一个成员, 它跟太阳系的起源有密切的关系。最初地球也是由许多星 云团集聚而成的, 叫原地球,原地球在引力收缩和内部放射性元素衰变产生热的作用下,形 成了一些有机小分子化合物,又在适当条件下, 进一步缩合成结构原始、功能不专一的蛋白质、核酸等生物大分子, 这些生物大分子在原始海洋中积累,浓度不断增加, 凝聚成小滴状, 形成多分子体系。在一定的进化概率和适宜的环境条件下, 大约在35 亿年前终于形成了具有新陈代谢和自我繁殖能力的原始生命体。 2 地球的少年时期 从距今30 亿年左右到5 .7 亿年这段时间。这个时期延续时间十分漫长, 大气、水、 生物圈也都有很大发展, 可生物界的进化却很缓慢, 直到末期, 地球上也还只是有菌类、 藻类和一些低等原生动物、腕足类动物等。在此时期, 生物界相继出现了原核细胞和真核 细胞, 从原核细胞发展到真核细胞是生物界完成的最重要的一次进化。 3 地球的古生代时期 古生代时期的地层可分成早、晚两期。早期分为寒武、奥陶、志留三个纪,晚期包括泥盆、石炭、二叠三个纪。这3.4亿年时间是最古老生命的时代, 地球到这个时期已经历了几十亿年的演变。大气圈、水圈、岩石圈的物质组成和结构跟现在情况已差不多了。生物进 入空前繁盛时期, 数量、种群空前地增长。在前寒武纪末期, 蓝藻和菌类繁盛, 出现了低 等无脊椎动物。进入寒武纪, 红藻、绿藻等开始繁盛, 若干门类无脊椎动物, 尤其是三叶 虫突发性开始繁荣。奥陶纪的海洋里, 藻类广泛发育, 海生无脊椎动物中以头足类居多。 在奥陶纪晚期, 出现了原始的没有颌的圆口鱼形脊椎动物无颌类。真正鱼类出现是在志留 纪晚期, 是当时最高等的动物。其中有一种总鳍鱼, 以后发展成为两栖类。由两栖类进化 来的爬行类也在碳世纪中期出现了。总的来说, 在古生代时期, 植物界从低等的水生藻类 进化成较高等的陆生植物, 动物界从较低等的海洋无脊椎动物进化到鱼类和陆生爬行类动物, 完成了向大陆进军。 4 地球的中生代时期

地球的力量观后感【1】 四种伟大的能量——火山、大气层、冰川和海洋联合起来塑造了我们这个伟大的星球。不可思议地将我们的地球变成一个独一无二的星球,并为生命创造了完美的生存条件。这些力量塑造了这个星球,并一直在保护着它,然而有的时候也会给它带来灾难。地球从光秃秃的岩石变成我们今天熟悉的世界,一共花费了45亿年,那是充满了灾难和重生的不可思议的旅程。这个稀少又壮丽的星球一直面临着巨大的挑战,包括来自我们人类的。在各种力量的作用下,地球会幸存下去吗? 撞击 自从人类可以靠近天穹,我们就一直在太空里寻找像自己一样的智慧生物。无线电望远镜就是这种探索的一部分。这些望远镜可以看到太空深处。到目前为止我们什么都没有发现。也许我们寻找得还不够久,也许是找错了地方。但是还有一种可能,那就是其它星球上根本就不存在生物。 要相信我们是唯一的生命很难。毕竟在我们的银河系就有几十亿个星球,而宇宙中还有几十亿个银河系。你会觉得太空里也许还有其它的地球,就像我们的一样,能够支撑我们这样的生命,只是还没找到。但是现在有种新的理论:像我们这样的星球可能很稀少。这就是稀有地球理论。这种理论认为,像细菌一样的简单生命在宇宙中可能随处可见。但是复杂生命,像植物和动物,如果要进化,则需要一系列特定事件发生。 地球到底有多么不同寻常?让我们回到地球历史上最重要的一天。正是在这一天,一个偶然事件的发生,让地球变得如此特别。刚刚形成几百万年的地球,据分析,那时候还有个孪生星球叫西亚。这两个星球诞生在类似的轨道位置,结果它们之间发生了一次灾难性的撞

击。地球留了下来,西亚被毁灭了,留下了一圈残骸绕着地球旋转,这是创造复杂生命存活条件重要的第一步。在这次撞击中,地球不仅仅幸存下来,它还吸收了其孪生星球的一部分,成为更大的星球。这样做的一个结果是增加了地球的引力。没有这个,地球的大气层可能会渐渐泄漏到太空中。 几十亿年之前,火星的大气层和地球的类似,它也有云、雨以及河流,但是火星比地球小。弱引力逐渐造成大气层泄漏,今天,它已经成了死亡之星。 地球因为吸收了其孪生星球的一部分,引力足够大,可以抓住自己的大气层。而就是这个独一无二的大气层帮助地球如此特别:它让地球保持温暖;它还改变气候,并给我们提供呼吸所需要的氧气。大气层还给了我们另一种对于地球上的生命很重要的东西:那就是对地球的保护。 陨石 在美国亚利桑那州,有一个地方会告诉你,为什么我们的地球需要大气层的保护。这是个巨大的陨石坑,5万年前陨石与地球地壳相撞形成的。这个坑的直径超过1公里,差不多有200米深。这里受到的冲击力难以想象。经常被这样的陨星攻击会是毁灭性的。这个地方让你明白小行星的破坏力有多大。 但是这个巨大的坑之所以意义深刻,不是因为它的大,而是因为它非常少见。我们也许想象不到,太空其实是个很危险的地方,就像是射击场,几百万个物体以每小时几千公里的速度朝着地球呼啸而来。多么的危险!照理说地球会经常被撞击到,地球上确实还有陨石坑,但是并不多,而且它们相距很远。有些时候需要最新的绘图技术才能揭示一个陨石坑的存在。

生命的起源与演化 众所周知,地球诞生于46亿年前。自那时起,地球便做好了迎接新生命的准备。而此后出现的生命体也为了更好地适应地球多变的环境而演化着。 根据科学调查表明,46亿年前的地球上到处在下雨、地震、火山爆发……很难令人置信,这些活动都是原始地球在做着制造生命体的准备。接着,也许经历了几百万年的时间,大气中的无机物结合,再与原始大海中的物质结合,形成了有机物如磷酸、核酸碱基、核糖等等。这些有机物再进行结合,便有了核苷酸、氨基酸这些可以构成生命体的物质。 又是数亿年的时间,很多氨基酸结合在一起形成了蛋白质,而很多核苷酸结合在一起形成了多聚核苷酸,也就是RNA。特别强调,由于RNA有着自我复制功能,所以很多人认为生命活动就是因RNA 开始的,称之为“RNA的世界假说”。 但是凡事都是向着完美来发展的,RNA也是如此,又是几亿年,为了自己的繁衍,RNA和蛋白质进行了结合,出现了DNA的世界! 在约38亿年前,细胞膜开始包围着比RNA更加稳定的DNA和核糖,便形成了最初的细胞——原核细胞。有人可能说:当时没有氧气,细胞该怎么活下去啊?其实不然,这种不需要氧气的细胞叫做厌氧性原核细胞。 当有光合作用的蓝藻开始制造氧气之后,为了使厌氧的DNA存活下去,细胞用膜包裹住了DNA。于是,真核细胞出现了!

接下来的近10亿年间,真核细胞成为真核生物,又变成了单细胞生物和多细胞生物。看似十分漫长的旅程,但在生物的发展史上却迈出了一大步! 随着陆地生物的出现,生物变得越来越多样和复杂。为了与越来越复杂的地球气候相抗争与适应,生物也演化得越来越高等,但这往往需要数亿年的时间。相比较而言,人类的文明就显得微不足道了。 真的很难以一己之言把46亿年的进化概括在一篇文章中,我拣出的,也大都是具有代表性的。如此看来,生命也真是宝贵,能在生物演化的漫漫长河中发出一星光,真是多么幸运啊! 很难想象,在此后的多少一年中,人类,哦不!是生物,会向着怎样的趋势发展…… 本篇为原创,摘录请注明,谢谢~

<<地球编年史》[美]撒迦利亚·西琴著 全集简介 综述 著名的国际畅销书作家和上古文化研究者撒迦利亚·西琴(Zecharia Sitchin)从1976年起,陆续出版了一个在全球范围内影起巨大反响的系列作品《地球编年史》。这套多达7部的开创性的大书迄今为止已被译为20几种语言出版,印刷近2000万册。 在书中,作者结合考古学、古文字学、东方学与《圣经》学的最新科学发现,重新编织并复述了整个人类的历史──尤其是史前人类史和地球史。他提供的证据表明,上古神话并不仅仅是传说或幻觉,而是被我们日渐遗忘的遥远的史实。 7部编年史从45万年以前由太阳系中的第12个星球尼比鲁(NIBIRU)上降临地球的外星神阿努那奇(ANUNNAKI)对地球的统治开始,中间经历了人类的崛起以及大洪水的灾难,到公元前2023年近东地区苏美尔人的覆灭为止,重构了人类起源与发展的全部历程。作者的观点新颖而极富冲击力,使该系列图书的影响力持继30余年,至今不衰。 最耐人寻味也最有意义的是,他的研究表明,人类在太阳系中并不孤独,因为在经过了3600年的一个轨道运行周期后,第12个天体即将返回并掠过它也许足以再次影响我们的近地点。 全集共7部:1、第12个天体,2、通往天国的阶梯,3、众神与人类的战争,4、失落的国度,5、当时间开始,6、宇宙密码,7、完结日:审判与回归的预言。 第一部《第十二个天体》[美]撒迦利亚·西琴著宋易译 突破性的畅销书,全球销量超过1000万册!无可争辩的文献证据:关于地球的起源和人类在天上的祖先。◎ 纳菲力姆──来自遥远外星的淘金者──是如何运用克隆技术,创造出和他们一个模样的地球生物的?◎ 这些“诸神”为何要在13000年前通过大洪水来毁灭人类? ◎ 当他们的星球每三十六个世纪(3600年)靠近地球的时候,会发生什么? ◎ 《圣经》与科学是否矛盾? ◎ 我们是否孤独? 带有革命意义的《地球编年史》的第一部书,它提供的不可反驳的证据强烈地证明了那颗谜之行星──尼比鲁的存在。它告诉我们,其上的宇航员为什么要在数个时代之前来到地球,并通过他们的形象来造人。 超过30年一丝不苟的探索,《第十二个天体》将《创世纪》中大洪水、巴别塔以及娶人类女儿为妻的纳菲力姆的故事视作事实而非神话那样进行研究。通过将

第一章:地球起源与演化的传奇(7/8) 1.哪些奇迹凑巧不是地球出现的?(B) A. 自转轴倾斜了23.4° B. 有岩石质外壳 C. 身躯不大不小 D. 运行速度很慢 2.月球的年龄比地球(A) A. 相差无几 B. 小5亿年 C. 小得多 D. 大5亿年 3.现今海洋的水主要是(CE)。 A. 慧星撞击带来的 B. 地球刚形成时就有的 C. 火山喷发出的水蒸汽 D. 从月球上吸引形成的 E. 早期地球收缩时排出的气 4.下列哪几项最不可能成为化石。(BC) A. 生物遗体掩埋后经过了1百万年的石化过程 B. 生物死亡后显露在地表让遗体腐烂

C. 生物遗体掩埋后经过了不到1万年的石化过程 生物体本身最好具有骨骼D. 5.宇宙背景中残留下的热辐射是宇宙大爆炸曾经发生过的证据。(A) A. 对 B. 错 6.原始地球没有形成地壳,但形成了地幔和地核。(B) A. 对 B. 错 第二章:生命起源与演化的奥秘(8/8) 1.寒武纪生物大爆发的最主要特点是(D) A. 有三叶虫、海绵、海蜇及一些类似蠕虫的生物 B. 出现了数量众多、种类单一的海洋生物 C. 一个相当混乱的时期 D. 现存生物门类有了各自的祖先 2.下列哪一项不是在早古生代海洋里生活的无脊椎动物。(E) A. 腕足动物 B. 三叶虫 C. 珊瑚虫 D. 软体动物 E. 盾皮鱼 3.为什么前寒武纪的生命演化披上了神秘的面纱?(ABC) A. 化石记录不多

B. 地层发生严重的变质变形 多数是菌藻类C. D. 占了地球历史八分之七的时间 4.澄江动物群令人惊叹的是(ABCD)。 A. 与以前生物稀少贫乏的面貌形成了鲜明的对比 B. 比加拿大布尔吉斯页岩动物群早1000万年 C. 生动地再现了5.3亿年前海洋生命的壮丽景观 D. 出现了巨型食肉动物奇虾 E. 出现了节肢动物、蠕虫和海绵动物 5.常见的珊瑚化石属于四射珊瑚和床板珊瑚。(A) A. 对 B. 错 6.蓝细菌是地球上最早产氧的生物。(A) A. 对 B. 错 第三章:生物进化的规律和证据(8/8) 1.原始生命分化为原始藻类和原始单细胞的原因是(B) A. 运动方式不同 B. 营养方式不同 C. 对外界刺激反应不同 D. 细胞结构不同 2.人体具有恒定的体温、胎生、哺乳等哺乳动物的基本特征,这说明(A)