因果性研究

- 格式:ppt

- 大小:5.27 MB

- 文档页数:36

因果研究的优缺点

一、优点:

1、由于研究对象暴露资料的收集在结局发生之前,并且都是由研究者亲自观察得到的,所以资料可靠,一般不存在回忆偏倚。

2、可以直接获得暴露组和对照组人群的发病或死亡率,可直接计算出

RR和AR等反映疾病危险关联的指标,可以充分而直接地分析暴露的病因作用。

3、由于病因发生在前,疾病发生在后,因果现象发生的时间顺序上合理,加之偏倚较少,又可直接计算各项测量疾病危险关联的指标,故其检验病因假说的能力较强,一般可证实病因联系。

4、有助于了解人群疾病的自然史。

有时还可能获得多种预期以外的疾病的结局资料,分析一因与多种疾病的关系。

5、样本量大,结果比较稳定。

二、缺点:

1、不适于发病率很低的疾病的病因研究,因为在这种情况下需要的研究对象数量太大,一般难以达到。

2、由于随访时间较长,对象不易保持依从性,容易产生各种各样的失访偏倚。

同时由于跨时太长,研究对象也容易从半途中了解到研究目的而改变他们的态度。

3、研究耗费的人力、物力、财力和时间较多,其组织与后勤工作亦相当艰巨。

4、由于消耗太大,故对研究设计的要求更严密,资料的收集和分析也增加了一定的难度,特别是暴露人年的计算较繁重。

5、在随访过程中,未知变量引入人群,或人群中已知变量的变化等,都可使结局受到影响,使资料的收集和分析复杂化。

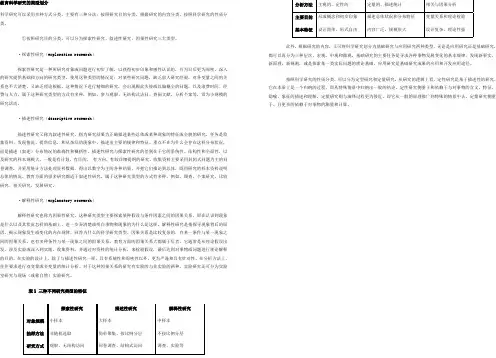

教育科学研究的类型划分科学研究可以采用多种方式分类,主要有三种分法:按照研究目的分类、根据研究的内容分类,按照科学研究的性质分类。

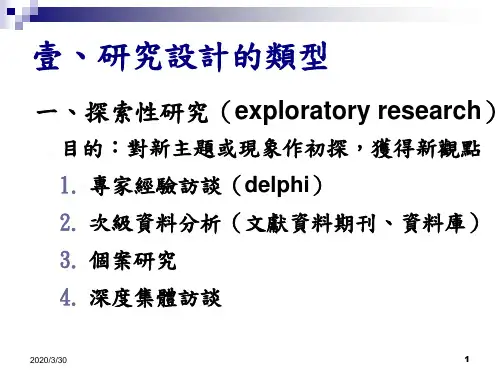

①按照研究目的分类,可以分为探索性研究、叙述性研究、因果性研究三大类型。

·探索性研究(exploration research)探索性研究是一种所研究对象或问题进行初步了解,以获得初步印象和感性认识的,并为日后更为周密、深入的研究提供基础和方向的研究类型。

使用这种类型的情况是:对某些研究问题,缺乏前人研究经验,对各变量之间的关系也不大清楚,又缺乏理论根据,这种情况下进行精细的研究,会出现顾此失彼或以偏概全的问题,以及浪费时间、经费与人力。

属于这种研究类型的方式有多种,例如,参与观察、无结构式访问、查阅文献、分析个案等,常为小规模的研究活动。

·描述性研究(descriptive research)描述性研究又称为叙述性研究,指为研究结果为正确描述某些总体或某种现象的特征或全貌的研究,任务是收集资料、发现情况、提供信息,和从杂乱的现象中,描述出主要的规律和特征。

重点不在为什么会存在这样分布状况,而是描述(叙述)分布情况的准确性和概括性。

描述性研究与探索性研究的差别在于它的系统性、结构性和全面性,以及研究的样本规模大。

一般是有计划、有目的、•有方向,有较详细提纲的研究,收集资料主要采用封闭式问题为主的问卷调查,并采用统计方法处理资料数据,得出以数字为主的各种结果,并把它们推论到总体,既用研究的样本资料说明总体的情况。

教育方面的很多研究都适于叙述性研究。

属于这种研究类型的方式有多种,例如,调查、个案研究、比较研究、相关研究、发展研究。

·解释性研究(explanatory research)解释性研究也称为因果性研究。

这种研究类型主要探索某种假设与条件因素之间的因果关系,即在认识到现象是什么以及其状况怎样的基础上,进一步弄清楚或明白事物和现象的为什么是这样。

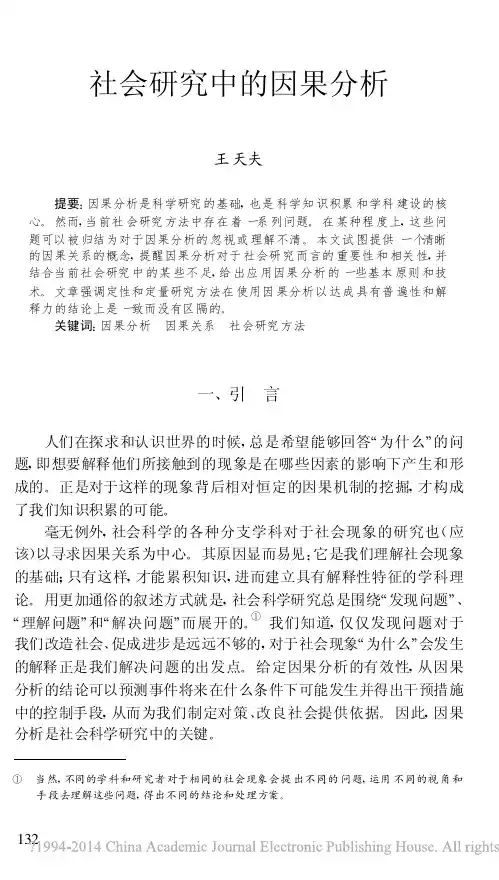

社会研究中的因果分析王天夫提要:因果分析是科学研究的基础,也是科学知识积累和学科建设的核心。

然而,当前社会研究方法中存在着一系列问题。

在某种程度上,这些问题可以被归结为对于因果分析的忽视或理解不清。

本文试图提供一个清晰的因果关系的概念,提醒因果分析对于社会研究而言的重要性和相关性,并结合当前社会研究中的某些不足,给出应用因果分析的一些基本原则和技术。

文章强调定性和定量研究方法在使用因果分析以达成具有普遍性和解释力的结论上是一致而没有区隔的。

关键词:因果分析 因果关系 社会研究方法一、引 言人们在探求和认识世界的时候,总是希望能够回答“为什么”的问题,即想要解释他们所接触到的现象是在哪些因素的影响下产生和形成的。

正是对于这样的现象背后相对恒定的因果机制的挖掘,才构成了我们知识积累的可能。

毫无例外,社会科学的各种分支学科对于社会现象的研究也(应该)以寻求因果关系为中心。

其原因显而易见:它是我们理解社会现象的基础;只有这样,才能累积知识,进而建立具有解释性特征的学科理论。

用更加通俗的叙述方式就是,社会科学研究总是围绕“发现问题”、“理解问题”和“解决问题”而展开的。

①我们知道,仅仅发现问题对于我们改造社会、促成进步是远远不够的,对于社会现象“为什么”会发生的解释正是我们解决问题的出发点。

给定因果分析的有效性,从因果分析的结论可以预测事件将来在什么条件下可能发生并得出干预措施中的控制手段,从而为我们制定对策、改良社会提供依据。

因此,因果分析是社会科学研究中的关键。

①当然,不同的学科和研究者对于相同的社会现象会提出不同的问题,运用不同的视角和手段去理解这些问题,得出不同的结论和处理方案。

132论文社会研究中的因果分析(一)存在的问题从理论上讲,因果分析理应在社会科学的研究中占据中心位置。

但是,在当前的社会科学中,有大量的研究延续了人文学科的传统,承接了政策研究的风格,采用了新闻写作的手法,并不以因果分析为核心。

教育科学研究的类型划分教育科学研究的类型划分科学研究可以采用多种方式分类,主要有三种分法:按照研究目的分类、根据研究的内容分类,按照科学研究的性质分类。

①按照研究目的分类,可以分为探索性研究、叙述性研究、因果性研究三大类型。

•探索性研究(exploration research)探索性研究是一种所研究对象或问题进行初步了解,以获得初步印象和感性认识的,并为日后更为周密、深入的研究提供基础和方向的研究类型。

使用这种类型的情况是:对某些研究问题,缺乏前人研究经验,对各变量之间的关系也不大清楚,又缺乏理论根据,这种情况下进行精细的研究,会出现顾此失彼或以偏概全的问题,以及浪费时间、经费与人力。

属于这种研究类型的方式有多种,例如,参与观察、无结构式访问、査阅文献、分析个案等,常为小规模的研究活动。

•描述性研究(descriptive research)描述性研究又称为叙述性研究,指为研究结果为正确描述某些总体或某种现象的特征或全貌的研究,任务是收集资料、发现情况、提供信息,和从杂乱的现象中,描述出主要的规律和特征。

重点不在为什么会存在这样分布状况,而是描述(叙述)分布情况的准确性和概括性。

描述性研究与探索性研究的差别在于它的系统性、结构性和全面性,以及研究的样本规模大。

一般是有计划、有目的、有方向,有较详细提纲的研究,收集资料主要采用封闭式问题为主的问卷调査,并采用统计方法处理资料数据,得出以数字为主的各种结果,并把它们推论到总体,既用研究的样本资料说明总体的情况。

教育方面的很多研究都适于叙述性研究。

属于这种研究类型的方式有多种,例如,调査、个案研究、比较研究、相关研究、发展研究。

•解释性研究(explanatory research)解释性研究也称为因果性研究。

这种研究类型主要探索某种假设与条件因素之间的因果关系,即在认识到现象是什么以及其状况怎样的基础上,进一步弄清楚或明白事物和现象的为什么是这样。

因果关系研究例子【篇一:因果关系研究例子】法律教育网司法考试《每日一练》包括网校精编题目测试和历年真题测试两大部分,注册学员登录后系统记录做题结果,方便您随时查看在线测试记录,让您的复习备考更科学有效。

每天进步一点点,提高一分,干掉千人!【单选题】关于因果关系,下列哪一选项是正确的?()a、甲跳楼自杀,砸死行人乙。

这属于低概率事件,甲的行为与乙的死亡之间无因果关系b、集资诈骗案中,如出资人有明显的贪利动机,就不能认定非法集资行为与资金被骗结果之间有因果关系c、甲驾车将乙撞死后逃逸,第三人丙拿走乙包中贵重财物。

甲的肇事行为与乙的财产损失之间有因果关系d、司法解释规定,虽交通肇事重伤3人以上但负事故次要责任的,不构成交通肇事罪。

这说明即使有条件关系,也不一定能将结果归责于行为【正确答案】 d【答案解析】选项a错误。

刑法上的因果关系,是危害行为与危害结果之间的一种引起与被引起的关系。

认定因果关系,意味着将结果归属于某个实行行为。

实行行为本身是具有造成法益侵害结果危险的行为,所以,因果关系的发展过程,实际上是危险的现实化过程。

在进行因果关系的认定时,仅仅确定行为与结果之间具有关联还不够,还必须证明危害结果是这个实行行为的危险的现实化。

因此,只要行为给被害对象造成或提升了被法律所不能允许的风险并引起了危害结果的发生,即可认定二者存在因果关系。

至于危害行为发生的概率,不影响因果关系的判断。

选项b错误。

在集资诈骗案中,“诈骗方法”表现为行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款。

因此,出资人有无贪利动机并不是本罪的因果关系需要考虑的内容,除非被害人明知行为人实施诈骗而出于其他原因继续交付,此时则无因果关系。

选项c错误。

甲的肇事行为与乙的财产损失之间介入了第三人丙的独立行为。

这一介入行为并不是交通肇事行为通常会导致的行为,即介入因素很异常。

因此,丙的盗窃行为与乙的财产损失之间有因果关系。

![[因果关系]因果关系研究](https://uimg.taocdn.com/d0f48ed616fc700aba68fca6.webp)

因果关系研究摘要:因果关系是研究事物普遍联系和发展的重要方面,研究因果关系的意义在于进一步认知事物的本质和发展方向,更好地改造和利用自然。

因果关系不仅是一个抽象的理论概念,也具有浓厚的现实色彩。

因果关系并非孤立、单一、单向,而具有循环性和关联性,并与事物的必然性、偶然性、可能性和现实性有着密切的关系。

关键词:因果关系;必然性;偶然性;现实性;可能性1 因果的意义一切事物和现象都处在普遍联系之中,一般而言,每一种现象均是由另一种现象引起的,同时也引起与之相关的另外一些现象。

在这种联系中,引起它的现象被称为该现象的原因,该现象被称为引起它的现象的结果。

与此同时,对于被该现象引起的其他现象,该现象又被称为原因,被引起的现象称为该现象的结果。

恩格斯指出:“由于人的活动,就建立了因果的基础。

”早期希腊哲学家提出了“数”、“逻各斯”、“理念”等概念,试图找出对所有事物通用的标准和概念。

亚里士多德的四因说(质料因、形式因、动力因和目的因)也是西方早期哲学对因果关系的分析和界定。

斯宾诺莎和发法国唯物主义者们建立了机械唯物主义因果关和决定论。

认为任何事情都是无限的因果链条上的一个部分,原因是主动者,结果是被动者,原因是决定者,结果是被决定者。

中国早期佛教理论中也有对因果关系的相关解释。

《涅经?遗教品一》中提出:“善恶之报,如影随形,三世因果,循环不失。

”因果报应、生死轮回是宗教中最为原始朴素的因果观念。

在因果论体系并未完善且系统地建立之前,因果关系表现为各种有着时间顺序性和空间顺序性的直观现象,通过盖然偏向性体现,并作为人们改造和利用自然的理论基础。

早期人们缺乏科学的研究方法和指导思想,并不能正确判断事物之间抽象的因果关系,判断事物之间的因果联系多根据事物出现的时间和空间顺序关系,如同在一块绿色的背景板上放置一条中段被涂成背景板同色的蛇,观察者只看见蛇头蛇尾时间空间上的相关运动,却不能发现中间隐藏着的联系。

康德关于因果关系的观点是先验主义,认为人的心智形成和发展具有自主性,或是经验伴随时间的变化,并将因果关系抽象化,放置于一个纯理性的环境中进行研究。

实验研究中的因果关系与相关关系的区分在科学研究中,我们经常需要探究变量之间的关系,以便理解现象背后的原因和机制。

在这个过程中,我们常常需要区分因果关系和相关关系,这两者的本质差异决定了我们分析和解释研究结果的方式。

本文将探讨实验研究中因果关系与相关关系的区别,并探索如何准确判断二者之间的区分。

一、因果关系的定义和特点因果关系指的是一种变量之间的因果联系,即一个变量的改变导致另一个变量发生相应的改变。

因果关系具有以下特点:1. 时间顺序:因果关系的建立需要变量之间具有时间上的先后顺序。

因果关系通常要求因变量(受影响的变量)发生于自变量(导致变化的变量)之后。

2. 因果联系的一致性:当自变量发生变化时,因变量应该随之发生相应的变化。

这种变化可以通过控制其他变量来实现,以确保关系的一致性。

3. 排除其他影响因素:因果关系要求排除除自变量和因变量之间因果联系以外的其他可能的影响因素。

这通常通过实验设计来达到,通过随机分配实验组和对照组,以排除其他干扰因素。

二、相关关系的定义和特点相关关系指的是变量之间的统计关联,即变量之间的变化趋势相似。

相关关系具有以下特点:1. 相关关系没有因果联系:相关关系并不意味着变量之间存在因果联系。

变量之间的关联只表明它们在某种程度上同时变化,但并不能确定它们之间的因果关系。

2. 相关性的程度:相关关系可以分为正相关和负相关。

正相关表示两个变量的变化趋势是同向的,即一个变量增加另一个变量也增加;负相关表示两个变量的变化趋势是相反的,即一个变量增加另一个变量减少。

3. 相关系数:相关关系通常使用相关系数来衡量,常见的有皮尔逊相关系数和斯皮尔曼相关系数等。

相关系数的取值范围为-1到1,绝对值越接近1,表示变量之间的关系越强。

三、区分因果关系和相关关系的方法要准确判断实验研究中的因果关系和相关关系,需要注意以下方法和考虑因素:1. 实验设计:通过随机分组、对照组等实验设计来排除其他干扰因素,确保自变量对因变量的影响是由因果关系而非相关关系导致的。

因果关系研究方法引言:因果关系研究是科学研究中的重要内容,旨在探究一种事件或变量是否能够引起另一种事件或变量的产生或变化。

因果关系研究方法的正确应用和分析可以为我们提供有效的决策依据和科学的结论。

本文将介绍因果关系研究的一般步骤和常用方法。

一、问题明确因果关系研究的首要任务是明确研究的问题。

研究者需要明确感兴趣的因果关系是什么,例如“X是否会导致Y的发生”、“A是否会对B产生影响”。

明确问题有助于确定研究的目标和研究设计。

二、相关文献综述在进行因果关系研究之前,必须对相关领域的文献进行全面综述。

通过查阅已有的研究成果,可以了解已有的研究结果和方法,从而避免重复研究,并为自己的研究提供理论基础。

三、研究设计研究设计是因果关系研究的核心部分。

常见的研究设计包括实验设计、观察性研究和模拟实验等。

1. 实验设计:实验是因果关系研究中最常用的设计方法。

研究者通过控制自变量(即可能导致因果关系的变量)和观察因变量(即被解释的变量),来测试因果关系的存在。

实验设计需要严格的随机分组和对照组设置,以确保研究结果的可靠性。

2. 观察性研究:观察性研究是在自然环境中观察和收集数据,而不进行任何干预。

研究者通过观察因变量和潜在的影响因素之间的关系,来推断因果关系的存在。

观察性研究通常采用调查问卷、访谈和数据分析等方法。

3. 模拟实验:模拟实验是基于计算机模型或统计模型进行的实验。

研究者通过对模型进行操作和调整,来模拟不同的因果关系。

模拟实验可以帮助研究者理清因果链条,并预测不同因果关系的结果。

四、数据收集与分析根据研究设计,研究者需要收集相关的数据,并进行统计分析。

数据收集可以通过实验记录、调查问卷、观察记录等方式进行。

统计分析可以采用描述统计、相关分析、回归分析等方法,以验证因果关系的存在。

五、结果解释与讨论在分析完成后,研究者需要对结果进行解释和讨论。

根据研究结果,研究者可以判断因果关系的强度和方向,并讨论其可能的机制和影响因素。

研究教学中的因果关系,最适合的研究方法研究教学中的因果关系,最适合的研究方法包括问卷调查、实验设计、案例研究、观察研究等。

问卷调查是一种常见的研究方法,适用于了解广泛的人群经验和态度。

通过问卷调查,可以收集大量数据,并对数据进行分析,以了解因果关系。

例如,可以通过问卷调查来了解学生对某一课程的兴趣和满意度,以及学生对教师的表现和教学方法的评价。

实验设计是另一种研究方法,适用于确定因果关系并验证假设。

实验设计通常包括两个或多个参与者,其中一个参与者被视为实验组,另一个参与者被视为对照组。

在实验期间,观察组参与者接受实验组参与者的教育,以确定两者之间的因果关系。

例如,可以通过设计一个实验,让教师提供不同的教学方法和资源,然后观察学生对不同教学方法的反应,以确定哪种教学方法更有效。

案例研究是另一种研究方法,适用于深入了解特定情况下的因果关系。

通过案例研究,可以了解一个具体的例子,深入了解其中的原因和结果。

例如,可以通过案例研究来了解某个班级的学生成绩下降的原因,以及教师可以采取哪些措施来改善学生的学习成绩。

观察研究是一种特殊的研究方法,适用于了解单个个体的行为和反应。

通过观察研究,可以了解一个人的行为和反应,而不考虑其他人的影响。

例如,可以通过观察一个教师的教学方式,来了解他对学生的学习成绩的影响。

综上所述,问卷调查、实验设计、案例研究和观察研究都是研究教学中因果关系最合适的方法。

选择哪种方法,取决于研究问题、研究对象、研究时间和预算等因素。

市场调查因果关系研究例子

调研项目一般分为三类。

一类是试探性调研,即通过收集初步的数据揭示问题的真正性质,从而提出一些推测和新想法,如在中国实行福利性分房的政策下,愿意自己购买商品房的家庭有多少;另一类是描述性调研,即明确一些特定的量值,例如有多少人愿意收费30万元在郊区买一套两居室的住房;第三类是因果性调研,即检验因果关系。

如假设上述的两居室每套价格下降10万元,能够增加多少购买者。

特别说明:因果性调研是决定性调研中的一类。

这类调研的目的是,收集信息以识别两个或多个参数之间的因果关系。

例如,广告效果的调研,通常就要发掘什么样的广告导致销售的变化和消费态度的变化,以及这种变化及影响的程度。

它是相对与描述性调研而言的。

市场调研必须制定出最为有效的收集所需信息的计划。

制定的调查计划一般要包括资料来源、调查方法、调查手段、抽样方案和联系方法几个方面。

比如在营销调研中,主要是收集与分析消费者信息、市场信息和营销决策的研究工作。

一般应包括(根据范围呈递减次序排列):

1、市场潜力预测;

2、市场特征明确化;

3、市场份额分析;

4、经营倾向分析;

5、竞争产品研究;

6、短期观测(最长为一年);

7、新产品接受程度与潜力;

8、长期预测(一年以上);

9、价格研究;

10 现有产品研究;

11 销售区域和数量的明确化。

因果关系研究因果关系研究是一种科学研究方法,旨在探究事物之间的因果联系。

通过分析和观察不同变量之间的关系,研究者可以确定某个变量是另一个变量的原因,或者它们之间存在相互作用的关系。

本文将介绍因果关系研究的基本概念、方法、重要性以及一些实际应用。

一、因果关系研究的基本概念因果关系是指一个变量(因变量)受到其他一个或多个变量(自变量)的影响,从而引起改变或产生某种效果。

在因果关系研究中,研究者需要明确定义变量之间的因果关系,以便确保研究的有效性和可靠性。

在因果关系研究中,有几个重要的概念需要了解:1. 自变量:自变量是研究中被操纵的变量,它们是导致结果发生的原因。

研究者可以通过改变自变量的值来观察它对因变量的影响。

2. 因变量:因变量是研究中被测量或观察的变量,它们是结果或效果。

研究者需要确定因变量的改变是否是由于自变量的变化而引起的。

3. 随机分配:随机分配是指将研究对象随机分配到不同的处理组,以消除可能的影响因素,确保研究结果的可靠性。

二、因果关系研究的方法在因果关系研究中,有几种常见的研究设计和方法:1. 实验研究:实验研究是一种主动操作自变量并观察随之发生的变化的研究方法。

研究者在实验组中操纵自变量,而控制组则不进行任何干预。

通过对比实验组和对照组的差异,研究者可以确定自变量对因变量的影响。

2. 相关研究:相关研究是通过观察变量之间的相关关系来研究它们之间的因果关系。

研究者测量和观察不同变量的值,并分析它们之间的相关性。

3. 断案研究:断案研究是通过观察已经发生的事件来推测因果关系。

研究者分析过去的数据和案例,以确定可能的因果关系。

三、因果关系研究的重要性因果关系研究对科学和社会有重要影响:1. 探索新知识:因果关系研究有助于揭示变量之间的关系,为科学发展提供新的见解和认识。

2. 改进政策和实践:通过深入研究和分析因果关系,我们可以了解不同因素对社会和人类活动的影响,从而改进政策和实践。

3. 预测和预防:因果关系研究可以提供有关不同因素如何影响特定结果的信息,有助于预测和预防一些不良结果的发生。

第六讲因果性调研--实验法因果关系X导致了Y的变化:X只是Y的众多可能起因中的一个;X只是Y的众多可能起因中的唯一一个;X的发生使Y的发生更加可能;X的发生总会导致Y的发生;永远无法证明X是Y的起因,最多只能推断出X是Y的起因证明X是Y的起因是可能的因果关系的条件相从变动指一个因X和一个果Y按照有关假设预测的情形一起发生或一起变化的程度。

变量出现的时间顺序原因必须在结果之前或与结果同时发生。

没有其他可能的原因要素指被研究的要素或变量是惟一可能的原因。

定义与概念自变量指被操纵的变量或可供选择的对象,它们的影响被测量和比较。

测试单位指对自变量或处理的反应被作为检测对象的个人、组织或其它实体。

因变量指衡量自变量对测试单位影响的变量。

定义与概念外生变量指自变量以外的影响测试单位反应的所有变量。

实验当研究人员操纵一个或多个自变量并测量它们对一个或多个因变量的影响,同时控制外生变量的影响,就构成了一次实验。

实验设计是一组详细说明以下问题的程序:测试单位以及如何将这些测试单位分为均匀的子样本;要处理或操纵哪些自变量;要测量哪些因变量;如何控制外生变量符号的意义X:要被确定其作用的某自变量、处理或事件的一组观测值O:观察或测量测试单位或测试单位组中的因变量的过程R:将测试单位或测试单位组随机分派到不同的组中特殊约定:从左到右的运动指的是随时间方向的运动;符号的水平排列表示所有这些符号涉及同一个特定的处理组;符号的垂直排列表示这些符号涉及同时发生的活动或事件符号的意义例如:X O1O2表示一个给定的测试单位组被暴露于处理变量(X),并在两个不同的时间点O1和O2测量其反应R X1O1R X1O2表示有两组测试单位被同时随机分派给两个不同的处理组,并且同时对两组的因变量进行测量实验方法的效度内部效度指对自变量或处理的操纵是否确实导致了所观察到的因变量的变化在。

即指所观察到的对测试单位的影响是否由处理之外的其他变量引起。

因果关系与社会科学研究社会科学的研究范围广泛,因此成为一个广受欢迎的学科领域。

其中,因果关系是社会科学的一个重要组成部分。

因果关系能够帮助研究人员理解,掌握社会现象之间的联系和相互作用。

同时,不同学科领域中,因果关系的概念可能存在一些差异。

因此,在社会科学研究中,如何正确理解因果关系,对于建立科学的研究认识,做出准确的研究结论至关重要。

因果关系的概念因果关系是指在两个或多个变量之间存在的关系,其中一个变量会产生另一个变量的变化。

因果关系是科学研究中的重要概念。

因果关系必须满足三个条件:首先,存在变量之间的相互关联;其次,变量之间的时间顺序必须明确;最后,在没有其他解释的情况下,因果变量必须解释其他变量的变化。

例如,在教育研究中,我们可以认为上大学和薪水之间有因果关系。

但是,如果我们没有考虑到其他因素,如职业选择和工作经验等因素,我们不能得出一个真实可信的因果关系。

因此,要建立科学的因果关系,必须遵循确定性、时间因素和必要性的三个条件。

因果关系的应用因果关系可以应用于许多学科领域,如社会学、心理学、经济学等。

在经济学中,因果关系可以用来确定不同政策和投资决策的后果。

在社会学中,因果关系可以用来研究不同社会群体之间的关系。

例如,在医学研究中,因果关系可以用来确定某种特定的治疗方法是否有效,以及它是否可能导致副作用。

通过这种方式,医生和研究人员可以将发现的治疗方法推广到更广泛的人群中,并取得更好的治疗效果。

因果关系的误解尽管因果关系是科学研究中重要的概念,但在社会科学研究中,也存在许多悬而未决的问题。

其中之一是因果关系的推断问题。

在大多数社会科学研究中,因果关系推断的结果都基于已知前提条件的假设。

但是,在实际的社会科学研究中,我们无法掌握所有可能的变量和因素,因此结果可能会受到不可控因素的影响。

此外,社会科学研究中经常存在的问题是反向因果关系。

即两种现象之间没有因果关系,但我们错误地认为其中一个现象是另一个现象的原因。

因果关系的研究历史1.引言1.1 概述因果关系的研究历史是对人类思维和理解世界的重要一环。

在科学领域中,我们经常需要探索事件之间的因果联系,以了解事物发展的规律和原因。

因果关系的研究历史可以追溯到古代哲学家和科学家,他们尝试通过观察和推理来揭示自然界的秘密。

在古希腊时期,亚里士多德是因果关系研究的开拓者之一。

他对因果关系的思考对哲学、科学和逻辑学产生了深远影响。

亚里士多德认为,所有事物都有一个原因,事物的存在和运动都是由存在于其中的本质和起因所决定的。

他提出了四种因果关系,即材料因、形式因、动力因和目的因,这些理论为后来因果关系研究提供了基础。

在中世纪,因果关系的研究与宗教信仰相结合。

基督教神学家试图以宗教观点解释自然现象中的因果关系。

他们认为,上帝的旨意决定了一切,并主导了自然界的运行。

这种观念限制了对因果关系的更深入研究,同时也促进了宗教和科学之间的紧密联系。

到了近代,随着科学方法的兴起,因果关系的研究逐渐摆脱了宗教的约束,开始注重实证和实证数据。

伽利略、牛顿等科学家运用实验和观察的方法,建立了经典物理学,其中涉及了因果关系的研究。

牛顿三大运动定律以及引力定律等成果,均揭示了物体之间存在的因果关系。

随着现代科学的不断发展,统计学、计算机科学等新兴学科开始运用更精确的方法来研究因果关系。

特别是在社会科学领域,人们开始运用统计学方法来分析数据,探索各种因果关系。

社会科学家利用相关性和回归分析等技术,从大量数据中找出因果关系的蛛丝马迹,并对其进行解释。

综上所述,因果关系的研究历史可以追溯到古代哲学家和科学家,经过中世纪的宗教影响,到达了近代科学的高峰。

现代科学方法的应用为我们深入研究因果关系提供了更多的工具和途径。

对于探索世界和解决实际问题来说,深入理解因果关系的研究历史是至关重要的一步。

1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:在本文中,将对因果关系的研究历史进行详细探讨。

本文共分为引言、正文和结论三个部分。

探讨因果关系的实验观察方法的设计内容包括《探讨因果关系的实验观察方法的设计内容包括》因果关系,就像是生活中的丝线,将各种事件和现象串联起来。

那我们要怎么设计实验观察方法去探寻这神秘的因果关系呢?先来说说确定研究对象吧。

这就好比我们要去寻宝,得先知道宝藏大概在哪个范围。

如果我们想探究某种新肥料对农作物产量的影响,那农作物就是我们的研究对象。

我们不能糊里糊涂的,得明确是哪一种农作物,是小麦、水稻还是玉米呢?这就像我们要找一个朋友,不能只说找个人,得说出具体是谁。

接着得有变量的设定。

变量就像一场戏里的不同角色。

有自变量,这是我们主动去改变的因素。

拿刚才农作物的例子来说,新肥料的使用量或者浓度就是自变量。

那因变量呢?因变量就是会随着自变量的改变而改变的因素,在这里就是农作物的产量。

这就像你推一个球,你用力的大小(自变量)会决定球滚动的距离(因变量)。

还有控制变量,这可不能小瞧。

这些是要保持不变的因素,像农作物种植的土壤条件、光照时长、灌溉量等都得控制好。

不然的话,就像一场比赛没有规则,乱七八糟的,你都不知道产量的变化到底是因为肥料还是其他因素了。

样本的选择也至关重要。

这有点像从一群人中选代表。

如果我们要研究新肥料对农作物产量的影响,不能只选一两株农作物做实验吧?那样本量太小,得出的结论可能就不准确。

我们要选足够多的农作物,而且要保证这些农作物具有代表性。

不能只选长得特别好或者特别差的农作物,得随机选择,就像从一个大袋子里随机摸球一样,这样得到的结果才更能反映整体的情况。

然后就是实验的周期了。

这就像我们等待一朵花开的时间。

如果我们研究的是农作物,总不能刚种下去就看产量吧?不同的农作物生长周期不一样,我们得给它们足够的时间生长。

这期间我们还要定期观察记录,就像家长关注孩子的成长一样,要看看农作物在不同阶段的变化。

要是观察不仔细,就可能错过一些关键的信息,就像看一场精彩的魔术表演,一不留神就错过了最神奇的瞬间。