白腐真菌的研究培训课件

- 格式:ppt

- 大小:519.00 KB

- 文档页数:15

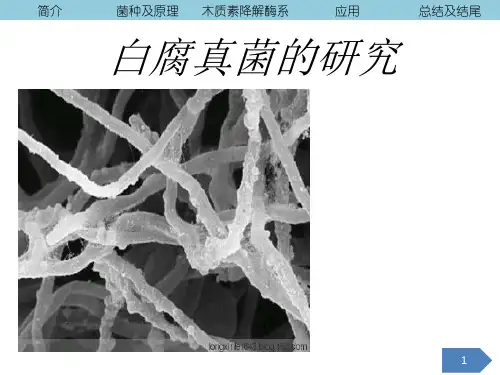

白腐真菌前言白腐真菌(white rot fungi)为丝状真菌,系木腐真菌(wood—degrading fungi)的一种,绝大多数为担子菌纲,少数为子囊菌纲,着生在木材上,因其能降解木材中的木质素、纤维素和半纤维素使木材呈现特征性的白色腐朽状而得名。

日前研究最多的有:黄孢原毛平革菌(Phanerochete chrysosporium)[1]、彩绒草盖菌(Coridusversicolor)、变色栓菌(Thametes versicolor)、射脉菌(Phlebia radiata)、风尾菇(Pleurotus pul—mononanus)等。

其中黄孢原毛平革菌是其典型种,也是研究木质素降解的模式菌。

白腐真菌是已知的唯一能在纯系培养中有效地将木质素降解为CO2和H2O 的一类微生物。

木质素是由苯丙烷单元通过醚键和碳一碳键连接而成的具有三维空间结构的高分子芳香族类聚合物。

组成单元的结构及其连接键复杂而稳定,使得木质素很难降解[2]。

木质素结构的异质性和不规则性,决定了对其生物降解的复杂性和特殊性。

白腐真菌经过长期进化,形成了相应的适应性特性:白腐真菌能分泌氧化酶到胞外,在催化氧化过程中形成自由基,进而攻击木质素结构,此过程不需要特异的电子供体,因此其作用具有非特异性[3]。

1983年Kirk和Gold两个研究小组发现能够利用白腐真菌的上述生物学特性降解染料[4,5]。

此后,白腐真菌受到许多研究者的高度关注,并在将白腐真菌应用于降解诸如染料、三硝基甲苯(TNT)等许多难降解有机物方面进行了有成效的探索[6],在木质素降解酶的生理生化过程以及基因调控方面获得了一些有意义的研究成果。

以下就酶系统基因结构,催化机制,应用及新发展几方面进行介绍。

木质素降解酶系统白腐真菌依赖一系列酶催化反应实现对难降解有机物的转化,这一过程殊为复杂,其中的关键酶系为木质素降解酶系。

木质素降解酶主要包括了3 种酶:木质素过氧化物酶( lignin peroxidase,LiP) 、锰过氧化物酶( mangnase peroxidase,MnP) 、漆酶( laccase,Lac) 这3 种木质素降解酶均能单独降解木质素,也能两两联合,或者3 种酶一起作用对木质素进行降解。

野生白腐菌分离与纯化的初步试验前言白腐真菌是一类使木材呈白色腐朽的真菌,能够分泌胞外氧化酶降解木质素,且降解木质素的能力优于降解纤维素的能力,这些酶可以促使木质腐烂成为淡色的海绵状团块——白腐,故称为白腐真菌白腐菌: white rot fungi定义: 属担子菌纲丝状真菌,因腐朽木材呈白色而得名。

代表菌株为黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium),在污染土壤修复中常有应用。

白腐菌是属于担子菌亚门的真菌,因腐朽木材呈白色而得名,是能够降解木材主要成分的微生物之一。

木材在白腐过程中大部分纤维仍保持完整,且纤维素结晶度变化不大。

由此设想利用对降解木质素选择性好的白腐菌进行生物制浆,能开辟制浆方法的新途径。

白腐菌除了能降解木质素用于预理、生物漂白、生物制浆外,对其它有机异生物质也有很强的分解能力,因而在废水处理中也有广泛的应用前景。

为降低制浆能源消耗,可在制浆之前依靠白腐菌对木质素进行分解和改性,用选择过的微生物培养基对原料进行预处理。

通过白腐菌对原料的预处理,可降低后阶段制浆能耗的50%,并且纤维强度性能也得到改进。

白腐菌预处理制浆不仅在木质材料制浆当中应用研究较多,在非木质制浆原料(如芦苇、蔗渣、剑麻、黄麻等)预处理制浆中的应用研究同样广泛。

可以看出,白腐菌预处理在硫酸盐法、碱法、机械法和烧碱-蒽醌法等制浆方法中都可以不同程度地降低制浆成本、提高纸张质量。

但是菌种筛选困难和预处理周期较长是制约白腐菌应用的最大障碍,大规模应用于制浆预处理还需要相关方面技术的突破。

利用白腐菌可以降解木质素、半纤维素和纤维素的特性,白腐菌在制浆造纸各个环节的应用都得到了很广泛的研究,但是利用白腐菌直接制浆却鲜见报道。

筛选对纤维素没有影响或影响较小的选择性极高的白腐菌种直接处理原料制浆是一个新的研究方向。

20世纪90年代末,日本神户制钢所应用白腐菌在常温常压下分解木材成功制出优质纸浆。

选定适宜温度,可以分解出80%的木质素,比一般化学制浆法成本降低了50%。

第一章、混凝混凝是通过投加某些电解质使水中的细小颗粒相互聚集形成絮状大颗粒的过程。

其主要目的是为了改变水中粘土和细菌等悬浮固体的存在性质和状态,以利于后续工序的去除过程。

简言之,混凝是指从加药开始,直至最终形成絮凝体(俗称“矾花”)的过程。

混凝阶段主要是去除水中的悬浮物体和胶体,此过程由凝聚和絮凝两个阶段构成,它决定了水中悬浮杂质颗粒聚结程度、颗粒成长的质量及其降解特性,是水处理工艺中至关重要的环节。

混凝一般认为包括凝聚和絮凝两个阶段,凝聚是颗粒脱稳及其聚结的前步,此时胶体颗粒间的斥力由于物理的或化学的某种效应而部分地去掉,其扩散层被压缩,ζ电位降低,从而使得胶体颗粒可能粘结在一起的现象或过程。

简言之,凝聚是指加药后胶体失去了聚集稳定性(简称“脱稳”)并通过胶粒本身的布朗运动进行碰撞聚集而形成尺寸较小的“微絮凝体的过程,形成D=10μm的聚体,特点是:剧烈搅拌瞬间完成;絮凝顾名思义,是水中投加大量或过量的混凝剂之后,脱稳颗粒直接或间接地相互聚结生成呈“絮状”的大颗粒而进行卷扫、沉淀分离的过程,该过程紧接着凝聚过程进行。

简言之,絮凝是指“微絮凝体”再通过机械或水力搅拌进一步聚集成D=0.6-1.2mm的大矾花,特点是:搅拌由强到弱,而且需要一定的时间。

在水处理工艺上与之相对应的两个阶段分别为快速混合和絮凝。

凝聚与絮凝这两个阶段仅是人们在研究混凝机理时,为了方便解释胶体颗粒脱稳沉降的现象、原因,便于定量定性描述、分析而提出的。

这两个名词在概念上可以划分得很清楚,但在实际的水处理操作运行中,在混凝时凝聚与絮凝这两个阶段的间隔是瞬间,几乎是同步发生的。

混凝的作用机理为:1、压缩双电层根据DLVO理论,加入电解质使胶体脱稳定。

电解质加入——与反离子同电荷离子增加——压缩双电层——ξ电位下降——稳定性下降——凝聚。

ξ电位=0=0,此时ξ电位的状态为等电状态,实际运行过程中不需要ξ电位=0,只要Emax称为临界电位,在这种状态下便可实现胶体的聚集。

白腐真菌固定化技术的研究进展以及在环境保护中的应用摘要:本文阐述了白腐真菌的生物学特性和降解机理,提出了白腐真菌生物技术在实际应用中所需解决的问题,讨论了微生物固定化技术及其影响因素,对白腐真菌固定化技术的优势进行了分析,综合评述了白腐真菌固定化技术中载体材料特性、固定化时间及固定方法研究的新进展。

关键词:白腐真菌;生物降解;固定化技术;环境保护一.白腐真菌生物学特性及降解机理白腐真菌是一类能引起木质白色腐烂的丝状真菌的统称,分属于担子菌,少数为子囊菌。

白腐真菌菌丝体为多核,少有隔膜,其种类很多,《中国真菌志》便记载了46属137种。

白腐真菌属于中温菌,属好氧菌,适宜温度9~39 ℃。

白腐真菌对污染物的降解机理非常复杂,细胞学定位表明,这种降解发生在细胞外,而细胞外降解系统为结构复杂乃至有毒的污染物提供了更易被处置的调节环境,当白腐真菌被引入废水中后,由于微生物的应激作用,细胞内的葡萄糖酶和细胞外的乙二醛氧化酶在分子氧的参与下氧化并形成H2O2,激活过氧化酶并启动酶的催化循环;细胞外的木质素过氧化物酶LiP和锰过氧化物酶MnP以HO为初始底物进行自由基的链催化氧化,该反应是高度非特异性和无立体选择性的,故对污染物的降解产生广谱特征。

白腐真菌在处理难降解有机废水具有降解底物的非专一性和对其它微生物的拮抗作用;能够降解环境中某些低浓度污染物,因白腐真菌降解酶的诱导与降解底物多少无关;白腐真菌是由酶触发启动的自由基链反应,实现对异生物质的氧化降解,很容易达到较高的反应速率;白腐真菌降解有毒污染物在胞外,从而避免了有毒物对菌体细胞自身的毒害;白腐真菌对不同酸、碱污染体系具有较好适应性。

二.微生物固定化技术虽然白腐真菌降解技术具有高效、适用性强等特点,但对某些废水的去除效果不佳,反应器中细菌易被污染,运行参数要求较高等问题, 引入固定化技术则能很好的克服上述问题。

微生物固定化技术是利用物理或化学手段将游离的微生物,定位于限定的空间区域内,在保持微生物活性基本不变的情况下,且能反复使用的基本技术。