换热器形式的选择

- 格式:docx

- 大小:274.65 KB

- 文档页数:6

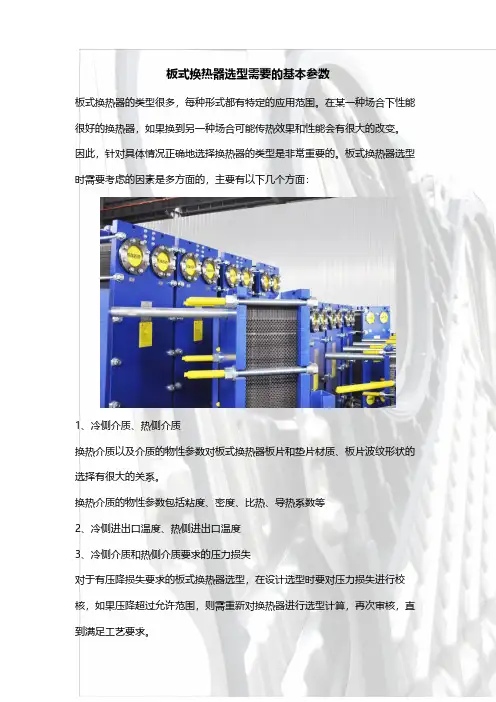

板式换热器选型需要的基本参数

板式换热器的类型很多,每种形式都有特定的应用范围。

在某一种场合下性能很好的换热器,如果换到另一种场合可能传热效果和性能会有很大的改变。

因此,针对具体情况正确地选择换热器的类型是非常重要的。

板式换热器选型时需要考虑的因素是多方面的,主要有以下几个方面:

1、冷侧介质、热侧介质

换热介质以及介质的物性参数对板式换热器板片和垫片材质、板片波纹形状的选择有很大的关系。

换热介质的物性参数包括粘度、密度、比热、导热系数等

2、冷侧进出口温度、热侧进出口温度

3、冷侧介质和热侧介质要求的压力损失

对于有压降损失要求的板式换热器选型,在设计选型时要对压力损失进行校核,如果压降超过允许范围,则需重新对换热器进行选型计算,再次审核,直到满足工艺要求。

4、流量或者换热量

5、应用的工况和领域

6、产品应用所在的地域

如果板式换热器用于供暖行业,也可以提供换热面积和应用所在的地区,地区不同,受当地气候、温度和海拔影响,单位面积的换热量也不一样。

在板式换热器选型中,除考虑上述因素外,还应对结构强度、材质、加工条件、密封性、安全性、清洗和维护要求加以考虑,这些因素也是相互制约、相互影响的,通过设计优化加以解决。

针对不同的工艺条件和操作工况,需要使用特殊型式的板式换热器,以降低投资成本。

因此,应综合考虑工艺条件和机械设计的要求,正确选择合适的板式换热器型式来有效的减少工艺过程的能量消耗。

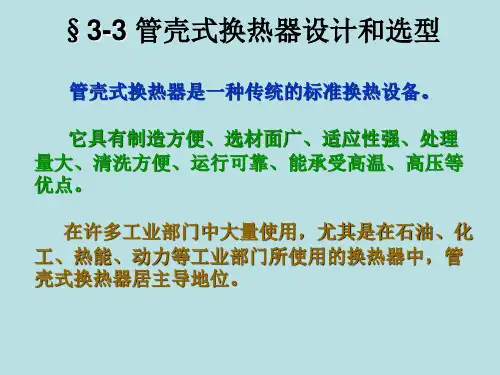

管壳式换热器设计选型

一、换热器选型的基础

在管壳式换热器结构形式中,设计和选型的主要因素有:换热器的负

荷率、传热效率、凝结物沉积、对管壳换热器热性能的影响因素、管壳型

号和规格、在换热器抗冲击性能的影响、铭牌设计性能和管壳强度要求等。

1.关于管壳式换热器的负荷率

在计算换热器的负荷率时,需要考虑换热器的负荷率与介质流量温度

有关,当流量温度越大,换热器的负荷率越大,但流量温度比较低时,换

热器的负荷率就较低。

在负荷率计算中,还需要考虑其他因素如液体的粘度、流体压力、换热面积、单位传热面积等。

2.关于管壳式换热器的传热效率

换热器的传热效率主要取决于换热器的几何结构,以及内、外管壳间

的接触面积大小,而内、外管壳间的接触面积的大小,又是由管壳结构型

号和规格参数决定的,所以,选择管壳型号和规格参数时,必须考虑到换

热器的传热效率。

3.凝结物沉积

凝结物沉积是管壳式换热器热性能的一个重要因素,它包括水铁、水铝、水锡等,这些凝结物会影响换热器的传热效率,严重影响换热器的使

用寿命。

选型要求:1、换热器位置场地要求;2、液料的自动流动要求;3、气体(汽体)的流动性要求。

选列管式换热器,立式或卧式根据工艺要求来。

如果靠自流到塔就应该选立式。

若有回流罐就选卧式。

在换热器设计时,对于类别的选择是很重要的。

类别选择要考虑的因素很多,一般应从换热器的工艺设计条件(压力、温度、许可压力降)、物料特性(传热性能、污垢系数、腐蚀性能)、可操作性(可操作空间)及经济性等因素综合考虑。

在温度和压力都不高、物料干净但有腐蚀性、或者物料不能受铁离子污染而选用耐腐蚀高合金钢或有色金属制作的板式换热器较合理。

在温度很低的深冷工况下,若物料很干净,选用板翅式换热器及可以充分利用其结构紧凑、传热效率高的特点,采用多流道物料进行热交换从而达到解决设备体积小、冷量小的特殊矛盾。

尽管板翅式换热器有许多优点,然而,在大型化工及石油化工装置中,管壳式换热器以其适应性强、制造简单、易于维修及生产成本低等特点,仍然占据绝对优势。

管壳式换热器中固顶管板式换热器用的最多。

浮头式换热器采用浮头结构,管程和壳程均可以抽出清洗,管束和壳体可以自由热膨胀。

但其换热管利用率低,结构复杂,设备投资高,仅在换热管的管壁温度与壳体的壁温差大、管程和壳程物料均易结构、需要经常清洗的场合选用。

U型管式换热器仅有一块管板,管束可以自由热膨胀,但其换热管利用率低。

常在管程物料干净、壳程物料易结构。

或者,换热管的管壁温度与壳体的壁温差大而壳程设计压力又比较高的场合选用。

换热器选型时,需要考虑的因素较多,如材料,温度,温度差,压力,压力降,结垢的情况,流体的状态,应用方式,检修和清理等。

有些结构形式,在某种情况下使用是好的,但是在另外的情况下,却不能令人满意或根本用不了。

因此,在选型时应仔细分析所有的要求和条件,在许多相互制约的因素中应全面考虑,找出其中的主要矛盾,给予妥善解决。

一般立式再沸器用在加热量比较小的场合,结构上采用管板式的多。

卧式再沸器用在加热量比较大的场合,结构上采用浮头式的多。

请简述换热器设备的选型过程

换热器设备是在进行传热过程中用以改变传递介质温度的一种

装置,它的选型过程包括以下几个步骤:

一、了解相关工艺参数:收集负荷条件,热源温度,目标温度,流量等参数,以便确定换热器的容量;

二、计算换热器容量:根据工艺涉及的热量,采用定值定容法计算换热器需要的容量;

三、确定换热器形式:根据换热器容量,选择合适的换热器形式,比如管壳式、盘管式、膨胀管式等;

四、选择流路结构:根据性能要求,确定换热器内、外流路结构;

五、按不同传热方式:根据换热器的类型,确定传热方式,比如直接热传、共振热传等;

六、计算结构参数:根据设备特性、流量特性及其他工艺条件,计算换热器结构参数;

七、根据工况设定阻力:根据工况参数,设定换热器内部阻力,以确定换热器长度、管径大小等;

八、确定其他参数:根据实际情况,确定材料、结构尺寸等参数;

九、进行初步评价:按照计算结果对换热器的性能进行评价,确定其是否能够满足工艺的要求;

十、进行精确设计:按照评价的结果,进行精确设计,最后进行结构检验和室内试验,确定是否可以投入使用。

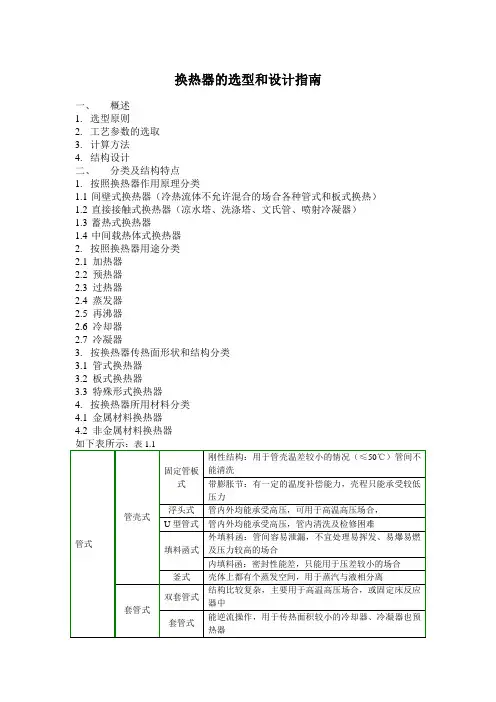

换热器的选型和设计指南一、概述1.选型原则2.工艺参数的选取3.计算方法4.结构设计二、分类及结构特点1.按照换热器作用原理分类1.1间壁式换热器(冷热流体不允许混合的场合各种管式和板式换热)1.2直接接触式换热器(凉水塔、洗涤塔、文氏管、喷射冷凝器)1.3蓄热式换热器1.4中间载热体式换热器2.按照换热器用途分类2.1 加热器2.2 预热器2.3 过热器2.4 蒸发器2.5 再沸器2.6 冷却器2.7 冷凝器3.按换热器传热面形状和结构分类3.1 管式换热器3.2 板式换热器3.3 特殊形式换热器4.按换热器所用材料分类4.1 金属材料换热器4.2 非金属材料换热器:表1.1三、选型需要考虑的因素1.热负荷(显热+潜热的变化量)2.流体流量的大小3.流体的性质4.流体在换热器中的温度及温度的变化5.流体允许的压降6.对清洗、维修的要求7.设备结构的制造与材料8.价格、使用安全性与寿命9.技术经济指标的分析3.1 管壳式换热器的选型3.1.1. 适用范围①压力:允许压力从高真空~41.5MPa,Pmax=60MPa,F≤5000m2②温度:-100℃~1100℃(-270℃≤tmax≤1450)3.1.2. 容量大、结构简单、坚固耐用、造价低廉、用材广泛、清洗方便、适应性强3.1.3. U形管,适用于管、壳壁面温差较大,壳程易结垢管程清洁不易结垢及高温高压、腐蚀性强的场合,即高温高压腐蚀性强的介质走管内,密封易解决。

3.2压降较大时选3较理想;对于10 翅片式空冷器选择条件:①水供应困难②水质不好,如结垢腐蚀③水热引起热污染,一般工艺出口温度较高>65℃(即>大气环境温度15~20℃),比列管式经济;工艺物料<50℃用水冷。

3.3 结构参数的选取3.3.1. 两端封头(TEMA型号代码符合)TEMA壳体换热器类型流体在管内每通过管束一次称为一个管程,每通过壳体一次称为一个壳程。

单壳程单管程换热器称1-1型换热器,两壳程四管程换热器称为2-4型换热器,如下图所示:2-4型换热器为提高管内流体速度:在两端封头设置适当隔板为提高管外流体速度:在壳体内安装纵向隔板使流体多次通过壳体空间各类换热器管程数限制表1.3换热器类型管程数限制U型管式任意偶数,分程隔板只装在换热器前端固定管板式任意数,前、后两端均有分程隔板拔出封头式任意偶数,对于单程管,必须在浮头端加密封节;一般不用于单管程换热器带外密封套环的浮头式单管程或双管程,因为尾部没有分程隔板带双开卡环的浮头式任意偶数,单管程时浮头端要加装密封节带填料函的浮头式任意数壳内径最大管程数<250 4250~510 6510~760 8760~1020 101270 12①有相变②无相变3.3.4. 合理压降管壳式换热器、空冷器和套管式换热器表1.5物流压降值气体和蒸汽(高压)35-70Kpa气体和蒸汽(低压)15-35Kpa气体和蒸汽(常压) 3.5-14Kpa蒸汽(真空)<3.5Kpa蒸汽(真空冷凝塔)0.4-1.6Kpa液体70-170KpaF型壳体,壳侧压降35-70Kpa板翅式换热器物流压降值气体和蒸汽5-20Kpa液体20-55Kpa3.3.5冷介质温度①冷却水温度≤60℃,高于工艺物流冰点5℃。

换热器的形式与优缺点一.换热器的概念换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。

换热器是化工,石油,动力,食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位.在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用更加广泛。

换热设备因其用途不同,类型繁多,性能不一,但均可归结为管壳式结构和板式结构两大类。

二.换热器的工作原理换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,即在一个大的密闭容器内装上水或其他介质,而在容器内有管道穿过。

让热水从管道内流过。

由于管道内热水和容器内冷热水的温度差,会形成热交换,也就是初中物理的热平衡,高温物体的热量总是向低温物体传递,这样就把管道里水的热量交换给了容器内的冷水,换热器又称热交换器。

三. 机械结构形式换热器的分类良多,可以按传热原理、结构和用途等进行分类,按其结构分类主要有管壳式和板式两种。

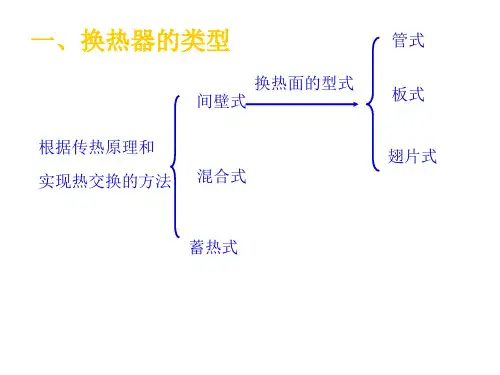

根据冷、热流体热量交换的原理和方式基本上可分三大类即:间壁式、混合式和蓄热式。

1、间壁式换热器的类型夹套式换热器这种换热器是在容器外壁安装夹套制成,结构简单;但其加热面受容器壁面限制,传热系数也不高.为提高传热系数且使釜内液体受热均匀,可在釜内安装搅拌器.当夹套中通入冷却水或无相变的加热剂时,亦可在夹套中设置螺旋隔板或其它增加湍动的措施,以提高夹套一侧的给热系数.为补充传热面的不足,也可在釜内部安装蛇管. 夹套式换热器广泛用于反应过程的加热和冷却。

沉浸式蛇管换热器这种换热器是将金属管弯绕成各种与容器相适应的形状,并沉浸在容器内的液体中.蛇管换热器的优点是结构简单,能承受高压,可用耐腐蚀材料制造;其缺点是容器内液体湍动程度低,管外给热系数小.为提高传热系数,容器内可安装搅拌器。

喷淋式换热器这种换热器是将换热管成排地固定在钢架上,热流体在管内流动,冷却水从上方喷淋装置均匀淋下,故也称喷淋式冷却器.喷淋式换热器的管外是一层湍动程度较高的液膜,管外给热系数较沉浸式增大很多.另外,这种换热器大多放置在空气流通之处,冷却水的蒸发亦带走一部分热量,可起到降低冷却水温度,增大传热推动力的作用.因此,和沉浸式相比,喷淋式换热器的传热效果大有改善。

化工装置中的换热形式主要有以下几种:

直接接触式换热器:这种换热器是依靠冷、热流体直接接触进行传热的。

只要流体间的接触情况良好,就有较大的传热速率。

凡允许流体相互混合的场合,都可以采用混合式热交换器,例如气体的洗涤与冷却、循环水的冷却、汽-水之间的混合加热、蒸汽的冷凝等。

膜式空气全热交换器:这种换热器能够利用室内排风中的能量来预冷(热)引入的室外新风,从而达到降低新风系统能耗的目的。

螺旋折流板换热器:这是一种现代化的高效换热设施,在世界上众多的国家和地区都获得了广泛的应用。

它是由混合罐、循环泵、回水加压泵、温控装置、控制仪表及控制柜等部分构成的。

水水直混式换热机组:该机组主要由混合罐、循环泵、回水加压泵、温控装置、控制仪表及控制柜等部分构成。

以上信息仅供参考,如果您还有疑问,建议咨询专业人士。

3.1换热器形式的选择随着科技的发展和生产的需要,传统的管壳式换热器已经达不到要求,这种换热器不仅仅传热能力不足,而且体积较大,运输和维修都比较费力,所以说此次研究中选择的是可拆式换热器。

在换热器的发展史上,最典型的就是板式换热器,这种换热器最早出现在20世纪早期,通常都是由金属薄片压缩构成的,后来渐渐的被大家所认可,它最大的特点就是体积小性能高。

对于板式换热器来讲,通常我们都会将其划分为焊接式与可拆式两大类,其中钎焊式板式和激光全焊式构成了焊接式,这样的换热器造价比较昂贵,并且没有拆检的功能。

随社技术的发展,研制成功了可拆的换热器,该换热器没有了前者的缺陷,往往都是由薄的金属片构成的,存在着大量的小孔,方便了设备的散热,提高了使用的寿命。

构成的金属板往往都组装在一个框架内部,用螺丝将它们固定。

连接在一起的板片完全对称分布,构成了介质流通的通道。

并且其上存在密封良好的垫片,将流体通道堵塞,保证不同的介质处于不同的通道之内,避免出现混流的现象。

通常情况下为了保证拥有良好的传热性能,不同的温度的介质往往是逆向流动。

按照工艺的要求,流体通道可以设计为单个也可以设定为多个。

一般的换热器中,介质接口往往位于固定的板侧,如果是比较特殊的多通,也可以位于压力板一侧。

图13是可拆式换热器的结构示意图:图13对比落后的管壳式换热器,其拥有以下几个优势之处:(1)传热性能良好,体积较小。

对于板式换热器而言,它的板片往往不规则形的,液体在其内部流动时形成的是特殊结构的三维流动,不管是流动的方向还是速度,都不是稳定不变的,所以就会出现较大的流动,从而形成湍流。

介质的流动性强时,避免出现由于杂质存在而导致的沉淀,有效的降低了污垢热阻,另外制造时采用的板片厚度较小,热阻几乎可以忽略不计。

除此之外,所有的流通都是按照设定好的通道在流动,不会出现其他情况,所以说总的传热性能良好,在相同的条件下,两者之间的差值达到了3-5倍之多,可是其占地面积仅仅是管壳式的三成左右。

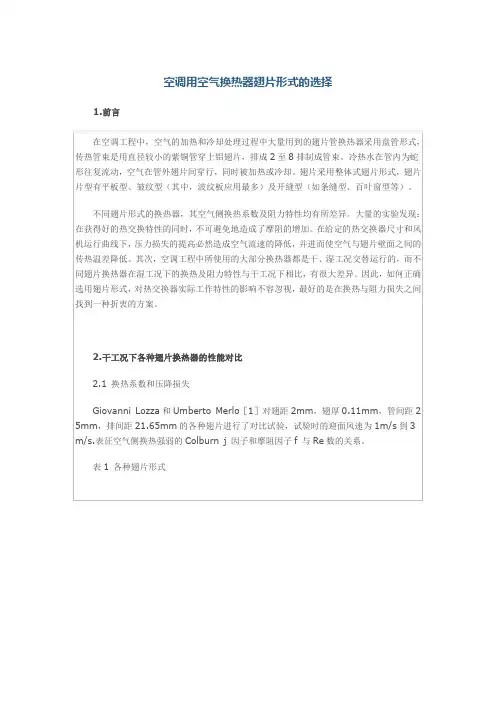

空调用空气换热器翅片形式的选择1.前言在空调工程中,空气的加热和冷却处理过程中大量用到的翅片管换热器采用盘管形式,传热管束是用直径较小的紫铜管穿上铝翅片,排成2至8排制成管束。

冷热水在管内为蛇形往复流动,空气在管外翅片间穿行,同时被加热或冷却。

翅片采用整体式翅片形式,翅片片型有平板型、皱纹型(其中,波纹板应用最多)及开缝型(如条缝型、百叶窗型等)。

不同翅片形式的换热器,其空气侧换热系数及阻力特性均有所差异。

大量的实验发现:在获得好的热交换特性的同时,不可避免地造成了摩阻的增加。

在给定的热交换器尺寸和风机运行曲线下,压力损失的提高必然造成空气流速的降低,并进而使空气与翅片壁面之间的传热温差降低。

其次,空调工程中所使用的大部分换热器都是干、湿工况交替运行的,而不同翅片换热器在湿工况下的换热及阻力特性与干工况下相比,有很大差异。

因此,如何正确选用翅片形式,对热交换器实际工作特性的影响不容忽视,最好的是在换热与阻力损失之间找到一种折衷的方案。

2.干工况下各种翅片换热器的性能对比2.1换热系数和压降损失GiovanniLozza和UmbertoMerlo[1]对翅距2mm,翅厚0.11mm,管间距25mm,排间距21.65mm的各种翅片进行了对比试验,试验时的迎面风速为1m/s到3m/s.表征空气侧换热强弱的Colburnj因子和摩阻因子f与Re数的关系。

表1各种翅片形式翅片代号翅片形式开缝或皱纹宽度(mm)P NCL1L2WX1X2X3 平板型波纹板型横向皱纹板型平板矩形百叶窗平板矩形百叶窗平板小翼型带矩形百叶窗波纹板弧形百叶窗波纹板弧形百叶窗波纹板弧形百叶窗0.800.540.751.60+0.701.000.750.65弧形百叶窗翅片的最优,其次为矩形百叶窗型、皱纹板型、波纹板型。

究其原因为,光直翅片中,连续稳定的粘性层流层妨碍了流体与翅片的换热;波纹翅片破坏了连续稳定的粘性层流层,所以换热系数增大了;而开缝式翅片,不仅破坏了连续稳定的粘性层流层,而且大大增加了流道中的紊流度,从而使换热系数进一步增大。

半容积式换热器的选用容(半)容积式换热器是建筑热水中非常常见的设备。

目前关于容(半)容积式换热器的形式也很多,有浮动盘管式、U型管式、U型大波节管式。

实际工程中,我们选择哪种换热器呢?下面分别就其结构特点一一说明。

一、浮动盘管式浮动盘管式半容积式换热器是借鉴半即热式换热器的换热单元,一种更适用于建筑热水系统中的产品。

半即热式换热器的换热单元——浮动盘管,具有自动除垢功能。

浮动盘管的材质一般为铜管。

设备在通热媒加热的过程中,铜材质有线膨胀系数,受热变长,降温变短。

自由端会在温度升高或下降时,自由伸缩。

从而产生运动。

由于铜管的膨胀系数和水垢的膨胀系数是不同,浮动盘管的运动,使其附着在上面的水垢自然脱落,达到自动除垢的功能。

结垢是建筑热水系统一个难以避免的问题。

浮动盘管式换热器正为人们解决了这个问题。

而且由于没有结垢的问题,浮动盘管的传热效率不会衰减,大大延长维护周期。

其热媒通道长,冷凝水温度低,节能。

二、U型管式U型管式半容积式换热其,U型管式换热器管程每根管子都弯成U形,管子的两端分别安装在同一固定管板的两侧,并用隔板将封头隔成两室。

U型管式换热器在运行中是不能自动除垢的,传热效率远远低于浮动盘管式半容积式换热器。

由于其通道短,其冷凝水的温度远远高于浮动盘管式。

三、U型大波节管式U型大波节管式半容积式换热器是利用U型波节管做为管束的一种换热其。

一种换热器的传热系数高低取决于两个方面,一方面是管程内介质的流速、特性、运行工况条件等,一方面是壳程内介质的流速、特性、运行工况条件。

只有这两方面的都达到,整个设备实际运行的传热系数才能很高。

在建筑热水中,管壳程内介质的特性、运行工况差别不大,特别是对于一个工程中,这些参数都是一样的。

波节管的传热系数高,是由于其特殊形状,使其介质流速大大改变。

管壳式波节管换热器,其壳程的介质流速也很高,所以其传热系数要高于其光管换热器。

但半容积式换热器只是提高了管内的介质流速,壳程因其有较大的容积。

板式换热器选型与计算方法板式换热器的选型与计算方法板式换热器的计算方法板式换热器的计算是一个比较复杂的过程,目前比较流行的方法是对数平均温差法和NTU法。

在计算机没有普及的时候,各个厂家大多采用计算参数近似估算和流速-总传热系数曲线估算方法。

目前,越来越多的厂家采用计算机计算,这样,板式换热器的工艺计算变得快捷、方便、准确。

以下简要说明无相变时板式换热器的一般计算方法,该方法是以传热和压降准则关联式为基础的设计计算方法。

以下五个参数在板式换热器的选型计算中是必须的:总传热量(单位:kW).一次侧、二次侧的进出口温度一次侧、二次侧的允许压力降最高工作温度最大工作压力如果已知传热介质的流量,比热容以及进出口的温度差,总传热量即可计算得出。

温度T1 = 热侧进口温度T2 = 热侧出口温度t1 = 冷侧进口温度t2= 冷侧出口温度热负荷热流量衡算式反映两流体在换热过程中温度变化的相互关系,在换热器保温良好,无热损失的情况下,对于稳态传热过程,其热流量衡算关系为:(热流体放出的热流量)=(冷流体吸收的热流量)在进行热衡算时,对有、无相变化的传热过程其表达式又有所区别。

(1)无相变化传热过程式中Q----冷流体吸收或热流体放出的热流量,W;mh,mc-----热、冷流体的质量流量,kg/s;Cph,Cpc------热、冷流体的比定压热容,kJ/(kg·K);T1,t1 ------热、冷流体的进口温度,K;T2,t2------热、冷流体的出口温度,K。

(2)有相变化传热过程两物流在换热过程中,其中一侧物流发生相变化,如蒸汽冷凝或液体沸腾,其热流量衡算式为:一侧有相变化两侧物流均发生相变化,如一侧冷凝另一侧沸腾的传热过程式中r,r1,r2--------物流相变热,J/kg;D,D1,D2--------相变物流量,kg/s。

对于过冷或过热物流发生相变时的热流量衡算,则应按以上方法分段进行加和计算。

板式换热器选型计算的方法及公式(1)求热负荷QQ=G.ρ.CP.Δt(2)求冷热流体进出口温度t2=t1+ Q /G .ρ .CP(3)冷热流体流量G= Q / ρ .CP .(t2-t1(4)求平均温度差ΔtmΔtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2(5)选择板型若所有的板型选择完,则进行结果分析。

(6)由K值范围,计算板片数范围Nmin,NmaxNmin = Q/ Kmax .Δtm .F P .βNmax = Q/ Kmin .Δtm .F P .β(7)取板片数N(Nmin≤N≤Nmax )若N已达Nmax,做(5)。

(8)取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。

(9)求Re,NuRe = W .de / νNu =a1.Re a2.Pr a3(10)求a,K传热面积Fa = Nu .λ / deK= 1 / 1/a h+1/a c+γc+γc+δ/λ0F= Q /K .Δtm .β(11)由传热面积F求所需板片数NNNN= F/ Fp+ 2(12)若N<NN,做(8)。

(13)求压降ΔpEu = a4.Re a5Δp = Eu .ρ.W2 .ф(14) 若Δp>Δ允,做(8);若Δp≤Δ允,记录结果,做(8)。

注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进行计算。

2.当T1-t2=T2-t1时采用Δtm = (T1-t2)+(T2-t1)/2 3.修正系数β一般0.7~0.9。

板式换热器的优化选型1 平均温差△tm从公式Q=K△tmA,△tm=1/A∫A(t1-t2)dA中可知,平均温差△tm是传热的驱动力,对于各种流动形式,如能求出平均温差,即板面两侧流体间温差对面积的平均值,就能计算出换热器的传热量。

平均温差是一个较为直观的概念,也是评价板式换热器性能的一项重要指标。

1.1 对数平均温差的计算当换热器传热量为dQ,温度上升为dt时,则C=dQ/dt,将C定义为热容量,它表示单位时间通过单位面积交换的热量,即dQ=K(th-tc)dA=K△tdA,两种流体产生的温度变化分别为dth=-dQ/Ch,dtc=-dQ/Cc,d△t=d(th -tc)=dQ(1/Cc-1/Ch),则dA=[1/k(1/Cc-1/Ch)]·(d△t/△t),当从A=0积分至A=A0时,A0=[1/k(1/Cc-1/Ch)]·㏑[(tho-tci)/(thi-tco)],由于两种流体间交换的热量相等,即Q=Ch(thi-tho)=Cc (tco-tci),经简化后可知,Q=KA0{[(tho-tci)-(thi-tco)]/㏑[(tho -tci)/(thi-tco)]},若△t1=thi-tco,△t2=tho-tci,则Q=KA0[(△t1-△t2)/㏑(△t1/△t2)]=KA0△tm,式中的△tm=(△t1-△t2)/㏑(△t1/△t2)。

3.1 换热器形式的选择随着科技的发展和生产的需要,传统的管壳式换热器已经达不到要求,这种换热器不仅仅传热能力不足,而且体积较大,运输和维修都比较费力,所以说此次研究中选择的是可拆式换热器。

在换热器的发展史上,最典型的就是板式换热器,这种换热器最早出现在20世纪早期,通常都是由金属薄片压缩构成的,后来渐渐的被大家所认可,它最大的特点就是体积小性能高。

对于板式换热器来讲,通常我们都会将其划分为焊接式与可拆式两大类,其中钎焊式板式和激光全焊式构成了焊接式,这样的换热器造价比较昂贵,并且没有拆检的功能。

随社技术的发展,研制成功了可拆的换热器,该换热器没有了前者的缺陷,往往都是由薄的金属片构成的,存在着大量的小孔,方便了设备的散热,提高了使用的寿命。

构成的金属板往往都组装在一个框架内部,用螺丝将它们固定。

连接在一起的板片完全对称分布,构成了介质流通的通道。

并且其上存在密封良好的垫片,将流体通道堵塞,保证不同的介质处于不同的通道之内,避免出现混流的现象。

通常情况下为了保证拥有良好的传热性能,不同的温度的介质往往是逆向流动。

按照工艺的要求,流体通道可以设计为单个也可以设定为多个。

一般的换热器中,介质接口往往位于固定的板侧,如果是比较特殊的多通,也可以位于压力板一侧。

图13是可拆式换热器的结构示意图:图13对比落后的管壳式换热器,其拥有以下几个优势之处:(1)传热性能良好,体积较小。

对于板式换热器而言,它的板片往往不规则形的,液体在其内部流动时形成的是特殊结构的三维流动,不管是流动的方向还是速度,都不是稳定不变的,所以就会出现较大的流动,从而形成湍流。

介质的流动性强时,避免出现由于杂质存在而导致的沉淀,有效的降低了污垢热阻,另外制造时采用的板片厚度较小,热阻几乎可以忽略不计。

除此之外,所有的流通都是按照设定好的通道在流动,不会出现其他情况,所以说总的传热性能良好,在相同的条件下,两者之间的差值达到了3-5倍之多,可是其占地面积仅仅是管壳式的三成左右。

(2)传热效率非常高。

对于板式换热器来讲,目前已经出现了高标准的换热器,其传热效率比较高,国外一些先进的公司已经将换热器的平均温差控制在m T =1℃范围内。

但是温度过低时,换热器的面积又会变大,所以必须找到一个平衡点,满足工程的需要。

(3)对数平均温差大。

为了提高传热的效率,通常情况可以选择增大传热对数平均温差,实际的换热器内部,不仅仅是流体的流动方式,还有流动方向都会干扰到温差。

按照流体力学进行研究,发现板式换热器内部流体往往是以并流或者逆流的形式进行流动,温差的修正系数往往是0.95。

但是在管壳式换热器中,不同的流通往往按照管程和壳程来流动,基本上都是采用的错流的形式,也就是说管程属于混合流动,壳程属于并排流动,导致其温差的修正系数小,通常情况为0.8左右。

(4)安装方便,可操作性强,检查维修简单。

板式换热器最主要的结构就是多组板片,那么在实际的应用过程中,相关的操作者仅仅提高控制板片的数量就可以实现对温度的调节,所以安装方便,可操作性强,没有复杂的结构。

对于可拆式换热器来讲,不需要其他复杂的操作,就可以实现检查维修,所以比较方便。

3.2 板式换热器板形选择当下,主流的板式换热器中最常见的是人字形波纹板,它的热力学特征一般都是波纹的倾斜角决定的,也就是常说的人字角。

对于板式换热器来讲,相关的系数确定时,倾斜的角度越大,那么放出的热量也就越多,导致阻力也变大,这就是典型的H 板片;反之倾斜角越小,放出的热量越少,导致阻力也相应的减少,这就是典型的L 板片。

那么在换热器内部确定其他所有的系数和参数,将H 板片和L 板片叠加起来,就变成了一种新的通道,它的性能介于两者之间。

如果是站在性能的角度分析,完全可以将其划分为第三种板片,这就是典型的 M 板片。

具体的结果如图12表示,一般的换热器中,将H 板片的倾斜角确定为 60°,L 板片的倾斜角确定为30°。

3.3 板式换热器设计方法衡量板片和流道特点的物理量一般是传热单元数(NTU )。

参数一样的板片传热单元数也相同,形成的是比较简单的流体通道,达不到实际工程中相关的要求,所以在设计换热器时,往往会出现下列情况:(1) 冷热流道内部流体速度存在差异,尤其是低速流体测压力偏小,为了解决问题只能是采取串联的办法,就会出现换热面积变大的情况。

(2) 当同时满足流体两侧的压力时,就会出现换热面积过小,热量不足的情况。

为了应对出现的问题,ALFA -LAVAL 公司找到了热混合的解决办法,最终成功的克服了上述难题。

热混合工作原理是:假设在板式换热器内部,拥有两个完全不相同的流道,假设为H 和M 流道,具体情况如图3所示。

当流体在换热器内部流动时,热流体从进口处流入到板间流道内,也就是假设的H 和M 流道,随后都进入到出口的角孔流道内部,流出的流体温度会存在差别,通常表现出来的是M 流道的要略高于H 流道的温度,也就是两者都不适合实际的操作,那么我们完全可以设计一种方案,将两种流体按照一定的配比进行搭配,当两者从新混合时,就有可能达到我们需要的温度。

反过来讲,处于冷测情况是将H 流道中温度较高的流体与M 流道中温度较低的流体进行混合,就可以满足现实操作中的需求。

综上所述,我们完全可以采用热混合的办法,不仅仅满足了换热器工作中温度的需要,还可以满足相关的压力降需求,另外通过研究发现,上述两种办法可以有效的降低换热的面积。

所以说,本次研究中我们选择了热混合法来作为设计板式换热器的基本理论。

3.3.1 热混合设计法原理设计的原理是:一块单板(换热面积0A )放入到换热器内部形成两个挨着的通道,然后热流体(流量1q (kg/s ))会流入到其他的通道,并且其进口是温度为1i t ,到达出口处的温度为t ;冷流体(流量2q (kg/s ))也会导入通道内部,并且进口是温度为2i t 。

具体的温度分布情况如图所示:假设热流体侧由H n 个高阻H 流道和M n 个中阻M 流道并联构成,按照质量平衡原理,总流量必须满足下面的方程:H Hi M Mi q n q n q =+式中:Hi q 、Mi q ——表示的是流过单个 H 流道与和M 流道的质量流量,kg/s 。

那么总的换热量通常为全部的H 流道和M 流道换热量的和,即p H Hi p H M Mi i M qc t n q c t n q t R δδ+=∆式中:(1)(1)1H H NTU H NTU e R e γγγ---=- (1)(1)1M M NTU M NTU e R eγγγ---=- H NTU 与M NTU 表示的是 H 通道与和M 通道处于给定条件下的传热单元数。

综合上面的公式,得到下来方程:()/H M Mi M HH M Mi Hi R R q n q R R n q n q q ⎛⎫⎛⎫-= ⎪⎪-⎝⎭⎝⎭=-3.3.2 设计计算为了更有效的利用热混合计算法,计算采取的冷、热流体热流量之比的范围为 0.7~0.8 之间[51],具体的范围值如下:0.70.8mw pwmo po q c q c γ≤=≤式中:pw c —为水的定压比热容,取4.187kJ/(kg ·K);po c —润滑油的比热容,取2.039 kJ/(kg ·K);mo q —为润滑油的质量,取值7.524kg/s 。

最终得到的冷却水的质量流量为为2.56kg/s ≤mw q ≤2.93kg/s ,即 9.22m 3/h ≤mw q ≤10.55 m 3/h., 该处取mw q =10 m 3/h ,则2.78 4.1870.7587.524 2.039γ⨯==⨯ 其中,单板的面积为A 0=0.6m 2,润滑油是变化情况为85℃ 到70℃,计算的热负荷如下:()=2.0397.5248570=230.12kW o Q ⨯⨯-相应的10 m 3/h 的冷却水的加热温升为:230.12204.187 2.78W o pw mw Q t c q ∆===⨯℃ 观察上海的气象条件发现:通常夏季的自来水温是最高的,可达 25℃。

直接将该温度视为冷却水的进口温度,则最终的出水温度为45℃。

对于润滑油来说,其运动粘度与温度之间符合如下的关系:0 .677 76.354t ν=-+式中:ν—润滑油的运动粘度,10-6m 2/st —温度,℃(侧进出口平均温度)3.4 板式换热器设计方法比较对于上述板式换热器热混合设计效果的检验,本论文主要是通过Phecal 计算软件实现的。

将通过该软件设计出的换热器与本文设计的换热器进行比较,以此来验证本文的结果。

Phecal 计算软件经常被用来计算换热器,其典型的优势就在于界面简单、整个计算过程精准。

因此在整个行业中赢得了广泛的认可[53]。

Pheca 软件中涵盖两种方法,一种是准则式计算法,另外一种是定性尺寸法。

其中采取第一种算法的评判依据是:对加热器实施了热工测试,同时还得到了努赛耳准则式和欧拉准则式。

否则就使用第二种计算方法。

通常来讲,准则式计算法更为精准。

所谓的定性尺寸法实际就是依靠传热板的尺寸来完成的。

其中就包括波纹角度、扩展系数等尺寸。

相比于准则式计算法,此方法会受到一定的限制,主要表现在传热板片的设计方面。

就目前的换热器计算方法而言,定性尺寸法更多的应用在国外的计算软件中,比如:XPHE 和HTFS。

国外的软件通常来说是比较先进的,具有相对齐全的功能。

但是价格高也是一个不容忽视的问题,而且具体的操作也会比较繁杂,这就使得该行业中很多中小型企业很难能担负起相应的费用。

给定换热器的条件为:H型换热片,即人字角为60°、单片换热面积为0.6m2,冷、热流体均采用1 个流程。

对上述条件采用Phecal 软件计算,界面如下:通过分析上述的表可以获得如下的信息:对比分析单独使用H或者L换热片和热混合设计会发现,后者的效果更好。

既符合了给定的条件,又提高了换热器的传热系数。

除此之外,还能有效的减少换热片的用量,两种板减少的量分别为13.3%和38.1%。

3.5 本章小结本文主要利用的是可拆板式换热器作为空压机热回收冷热交换器。

而在保证原来条件的基础上,为了节约成本,本文利用的换热器计算方法为热混合计算。

在此基础上再通过Phecal软件对独立板式的换热器进行计算分析,并将两种结果进行分析比较,以此来证实热混合设计法的合理可靠性。

(1)喷油螺杆空气压缩机热回收系统改造必须以不影响空压机的正常运行为前提。

系统中影响余热回收的因素较多,主要有螺杆空压机排气温度、喷油温度以及喷油量等。

在进行余热回收利用的同时,需要保证空压机的喷油量以及喷油温度,避免喷油量过少或喷油温度过高或过低,同时需要对采用的水冷热回收换热器润滑油侧的压降进行校核,避免因压降过大影响喷油量,从而影响空压机的运行寿命和企业的正常生产。