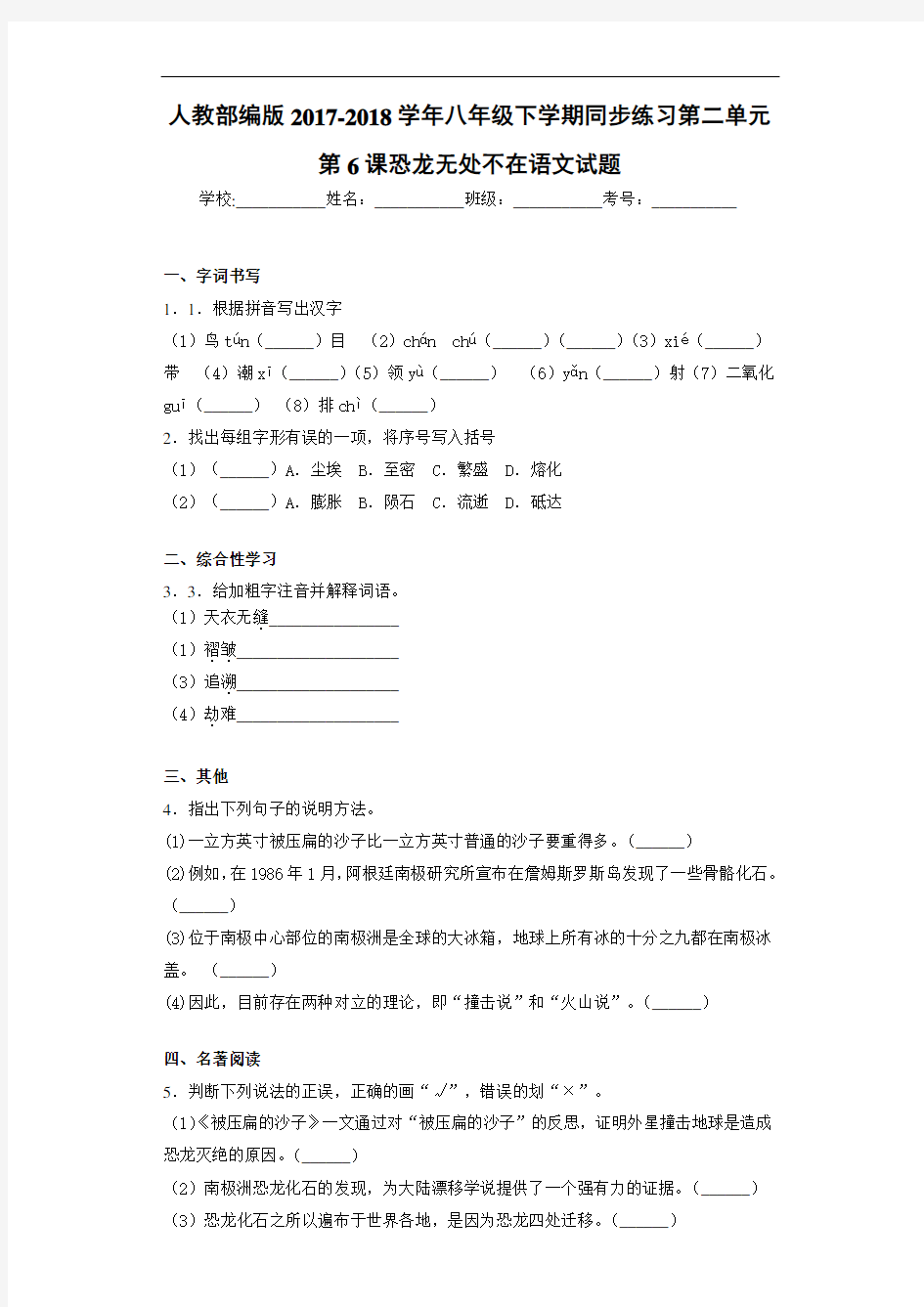

人教部编版2017-2018学年八年级下学期同步练习第二单元

第6课恐龙无处不在语文试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、字词书写

1.1.根据拼音写出汉字

(1)鸟tún(______)目(2)chán chú(______)(______)(3)xié(______)带(4)潮xī(______)(5)领yù(______)(6)yǎn(______)射(7)二氧化guī(______)(8)排chì(______)

2.找出每组字形有误的一项,将序号写入括号

(1)(______)A.尘埃 B.至密 C.繁盛 D.熔化

(2)(______)A.膨胀 B.陨石 C.流逝 D.砥达

二、综合性学习

3.3.给加粗字注音并解释词语。

(1)天衣无缝.________________

(1)褶皱

..____________________

(3)追溯.____________________

(4)劫.难____________________

三、其他

4.指出下列句子的说明方法。

(1)一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多。(______)

(2)例如,在1986年1月,阿根廷南极研究所宣布在詹姆斯罗斯岛发现了一些骨骼化石。(______)

(3)位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱,地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。(______)

(4)因此,目前存在两种对立的理论,即“撞击说”和“火山说”。(______)

四、名著阅读

5.判断下列说法的正误,正确的画“√”,错误的划“×”。

(1)《被压扁的沙子》一文通过对“被压扁的沙子”的反思,证明外星撞击地球是造成恐龙灭绝的原因。(______)

(2)南极洲恐龙化石的发现,为大陆漂移学说提供了一个强有力的证据。(______)(3)恐龙化石之所以遍布于世界各地,是因为恐龙四处迁移。(______)

(4)《被压扁的沙子》和《恐龙无处不有》两篇文章都有力地证明了“不同科学领域之间是紧密相连的,在一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响”的道理。(______)

五、现代文阅读

课内精读

恐龙不可能在每一块大陆上独立生存,那么他们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?

这一问题的答案是:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移。几十年前,人们发现地壳是由一些紧密拼合在一起但又在缓慢运动的大板块构成的。一些板块被拉开,而另一些则挤压在一起,一个板块也许会缓慢地向另一板块下面俯冲。“板块构造”理论很快为地质界几乎所有的问题提供了答案,如火山、地震、岛屿链、海洋深渊等等,这些在以前一直是不解之谜。

可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动。每隔一段时期,板块会将所有的大陆汇聚在一起,地球此时仅由一个主要陆地构成,称为“泛大陆”。当板块继续运动时,大陆又重新被分离开。

在四十多亿年的地球发展史中,泛大陆形成和分裂过多次,最后一次完整的泛大陆大约是在2.25亿年前形成的。这个泛大陆存在了数百万年以后,又开始显示出破裂的迹象。

早期恐龙在那时已经开始出现,并且有机会分散到泛大陆的各个地方。所有陆地似乎都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活。6.“是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移”一句中“漂移”与“迁移”能否互换?为什么?

7.“板块构造”理论的特点是什么?

8.什么是泛大陆?

9.选文的说明顺序是什么?

10.“早期恐龙在那时已经开始出现”那时指什么?

11.试分析下列句中加点词是如何体现说明文语言特点的。

(1)“板块构造”理论很快为地质界几乎

..所有的问题提供了答案。

______________________________________________________________

(2)所有陆地似乎

..都处在热带和温带环境内。

_____________________________________________________________

大陆漂移

人类在古代就(甲)“地可动山可摇”。1912年,德国科学家魏格纳(乙)了大陆漂移的假说,认为较轻的大陆地壳可以在较重的大洋地壳上做大尺度的水平漂移,遂

造成了今天这样的海陆分布。到了20世纪60年代,随着海洋地质和地球物理研究的进展,(丙)了海底扩张说。(丁)海底扩张说和大陆漂移说,进而形成了板块构造说。这种假说认为,地壳(其平均厚度约50千米)和上地幔(厚度100多千米)一起组成地球坚固的外层——岩石圈,其下是易于发生蠕变的软流圈(大约到700千米深处)。岩石圈并非是完整的一块,它被一些活动构造带分割成大小不等的板块。板块的边界并不就是海陆的边界,大部分板块既有陆地又有海洋。作为板块边界的活动构造带,有裂谷、俯冲带、碰撞带这三种类型。大洋中绵延数万米的大洋中脊,中间就是裂谷。地幔物质从这里流出,形成新的洋底岩石,并把两边的板块不断推向两侧,裂谷是洋底的诞生地。某些陆上裂谷(知东非裂谷)可能会产生出新的海洋。与裂谷相反,位于大洋边缘的海沟是海洋板块的消亡带。洋底岩石圈在这里俯冲到大陆岩石圈之下,并潜入软流圈而消失。另外,如果边界两边都是陆地,这就成为碰撞带。随着碰撞角度不同,这里或因挤压而隆起高山,或因剪切而形成断层,或兼而有之。板块构造说是大陆漂移说和海底扩张说的合理引申。大陆的漂移是板块移动的表现之一。板块运动是地震、火山等事件及孤岛、陆缘山、海沟等地形特征的形成原因。

12.依次填入文中甲、乙、丙、丁处最恰当的一组词语是()

A.懂得提出出现参照

B.发现创立形成参照

C.发现提出形成结合

D.懂得创立出现结合

13.“板块构造说”的核心内容是什么?

14.“大陆的漂移是板块移动的表现之一”,从全文看,这句话是指()

A.板块移动表现为大陆移动。

B.板块移动和大陆漂移的本质是相同的。

C.板块移动是大陆漂移的动力。

D.板块移动造成了大陆漂移。

15.本文拟分成三层,用“‖”在文中标记出来。

阅读下面的文字,完成后面的题目。

德国科学家魏格纳提出的大陆漂移假说,已被大多数人所接受。那么,大陆为什么会移动呢?科学研究证明,原因在地球的内部。

地球的内部结构分三个圈层:地壳、地幔、地核。地壳的厚度在海洋下约为7.2公里,在陆地大约为40公里。地壳下面是地幔,其厚度大约为2865公里,地幔下面是地核——2270公里厚的熔铁外核和直径大约为2400公里的内核。内核温度虽高,但压力巨大,所以仍呈现固态。

到目前为此,大部分人仍认为,地球上大陆移动(也称大陆漂移)的原因在于地幔上部产生的热对流,而热源是由地幔中的放射性元素蜕变而产生的。但是最新研究成果

却提出了不同的看法。

据美国《科学》杂志报道,美国科学家通过使用金刚石和钻枪模拟地核压力的实验,并用钻石、红宝石、激光束和特殊子弹时铁加压和升温,模拟确定铁在地核压力下的熔点,得出结论认为:地核温度为6880℃,不仅较以前人们认为的2700~3700℃要高几千度,而且较太阳的表层温度5760℃还高。而以前对地核温度的估计,是根据对地幔的熔岩进行温度测量后使用类推法而得出的。新的实验说明,形成被称作大陆漂移或板块构造的地表滑动的热源是地核,而不是地核上面的地幔。这就是说,使大陆移动并产生地震和火山爆发的动力的规律提供了新的线索。

新计算的地核温度说明,地幔和外核的中间地带的作用就像一个压力锅,它使绝大部分地核热量不能释放出来,但却又允许少量热量溢出,使地幔在称作热对流的过程中缓慢沸腾,在沸腾时热岩石上升,冷岩石下沉,从而引起地壳的运动,造成大陆移动并产生地震和火山的爆发。也就是说,地球上大陆移动的原因是由于整个地幔的对流。新计算出的地核温度还说明,这个高温不可能由放射性元素蜕变而产生,而是46亿年前地球形成时由气体、尘埃和大块物质的碰撞而产生的,这些物质组成了早期的太阳系。16.给下列加点字注音并解词。

地幔.:________________。

地核.:________________。

蜕.变:________________。

17.美国科学家在测定地核的温度时,为什么选用铁来进行实验?

18.“大陆移动”、“大陆漂移”在第四段中还有一种说法,是什么?

19.第五段中画线的词“沸腾”,通常是指液体达到一定温度时急剧转化为气体的现象,在本文中特指什么现象?

20.对地核温度的断定,文中有两个数据,一个是2700~3700℃,一个是6880℃,哪一个可信度高?为什么?

21.关于大陆移动的原因,新的研究成果和目前的理论有许多不同之处,下面几项理论不存在争议的一项是()

A.只有地幔上部才有热对流。

B.使大陆移动并产生地震和火山爆发的动力能由放射性元素蜕变而产生。

D.地核的内核温度虽高,但压力巨大,所以仍呈固态。

22.本文运用了哪些说明方法?

参考答案

1.(1)臀(2)蟾蜍(3)携(4)汐(5)域(6)衍(7)硅(8)斥

【解析】本题考查学生对字形的掌握情况,对汉字字形的正确书写能力。这就要求学生平时的学习中注意字形的识记和积累,特别是形近字。辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。本题需要注意的字是:臀,蟾。2.(1)B(2)D

【解析】

本题考查学生根据词语意思选择正确字形,正确书写汉字能力。这就要求学生平时的学习中注意字形的识记和积累,特别是形近字。辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。本题需要注意的词语是:致密:形容某一事或物精致紧密。。

3.(1)fèng;比喻事物完善周密,找不出什么毛病。(2)zhě zhòu;由于地壳运动,岩层受到挤压而形成的弯曲。(3)sù;逆流而上,向江河发源处走,比喻探索事物的由来。(4)jié;灾难;灾祸。

【解析】本题考查的是词语在具体语境中的意思,这种词语的意思是语境临时赋予的,具有特殊的表情达意的作用。因此,做这样的题必须结合具体的语言环境来解释,不能借助字典等工具书照抄照搬下来。本题需要注意的是字是:溯:逆流而上,向江河发源处走,比喻探索事物的由来。

4.作比较举例子打比方分类别

【解析】

【分析】

【小题1】作比较。拿“一立方英寸被压扁的沙子”和“一立方英寸普通的沙子”作比较。【小题2】举例子。抓住“例如”一词,可看出是举例子。

【小题3】打比方。把“南极洲”比作“大冰箱”。

【小题4】分类别。“撞击说”和“火山说”。

5.(1)√(2)√(3)×(4)√

【解析】

【小题1】此题考查的是对文章内容的理解,对文章内容熟悉了很容易判断。《被压扁的沙子》一文通过对“被压扁的沙子”的反思,证明外星撞击地球是造成恐龙灭绝的原因,这个判断是正确的。

【小题2】此题考查的是对文章内容的理解,对文章内容熟悉了很容易判断。“南极洲恐龙化石的发现,为大陆漂移学说提供了一个强有力的证据”这个判断是正确的。

【小题3】此题考查的是对文章内容的理解,对文章内容熟悉了很容易判断。恐龙化石之所以遍布于世界各地,是因为大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移。所以判断是错误的。

【小题4】此题考查的是对两篇文章比较阅读的能力,对两篇文章内容熟悉了很容易判断。《被压扁的沙子》和《恐龙无处不有》两篇文章都有力地证明了“不同科学领域之间是紧密相连的,在一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响”的道理。此判断是正确的

6.不能互换。因为漂移是指漂浮的物体朝某个方向移动;迁移是指离开原来的所在地而另换地点。虽然都有“移动”的意思,但是二者又有不同之处。漂移强调在水中移动,而板块构造理论中认为:大陆就像漂浮在海洋上的物体一样随着板块运动而一起运动。

7.地壳是由一些紧密拼合在一起但又在缓慢运动的大板块构成的,一些板块被拉开,而另一些则挤压在一起,一个板块也许会缓慢地向另一板块下面俯冲。

8.板块的漂移,使地球仅由一个主要陆地构成,这个主要陆地就被称为泛大陆。9.逻辑顺序。

10.泛大陆时期。

11.“几乎”有差不多、接近的意思,说明“板块构造”理论解决了地质界的大部分问题,仍然有些疑难问题无从解决。由此可以体会到说明文语言的严谨与准确,符合事实。“似乎”有好像的意思,在这里表推测,因为这里所涉及的问题本身就是一种假想。如果没有“似乎”一词,就表示十分了解当时恐龙所生活的环境,与事实不相符合,违背了说明文语言准确性的特点。

【解析】

(1)这里考查在语言环境中推断和理解词语含义的能力。学生应培养理解词语在语境中的具体含义的能力,能紧扣文章说明和描述对象,联系上下文进行理解概括。这里漂移是指漂浮的物体朝某个方向移动;迁移是指离开原来的所在地而另换地点。虽然都有“移动”的意思,但是二者又有不同之处。漂移强调在水中移动,而板块构造理论中认为:大陆就像漂浮在海洋上的物体一样随着板块运动而一起运动。学生意思表述正确即可。(2)这是考查学生正确体会说明对象的特征。一般来说,事物具有多种多样的特征。把握说明对象的特征是说明文阅读的常见考点。说明对象的特征是指事物区别于某一事物的标志,也是说明对象的本质特征。学生可观察题目,或在首段中找,也可抓关键句。此处学生能抓住“板块构造”理论特征即可。(3)这里考查说明方法的运用。学生了解下定义说明方法的特点,说出“泛大陆”的本质特征。(4)这是对说明顺序考点的考查。学生应了解说明文常用的三种说明顺序,即时间顺序、空间顺序、和逻辑顺序,明确每种说明顺序的标志,能够找出标志并分析说明顺序的具体形式和作用。时间顺序要求学生找出关于此标志的时间名词和副词;空间顺序要求学生找出方位词语,逻辑顺序要求学生找出段与段的内在联系。此文运用了逻辑顺序。(5)这是

考查指代性词语指代的内容。感知文本内容,从文章中提炼和概括信息,结合语言环境,联系上下文,找出称代性词语指代的内容。一般指的就是代词前面的那句话,找最近的一句话。有时要注意可能不是整句话,而是其中的一部分。(6)这是对说明文语言准确性和严密性特点的考查。在说明文中,说明语言的准确性是说明事物的先决条件。表时间、空间、数量、范围、程度、性质、程序等,都要求准确无误。说明文语言准确,并非一定得用确数,也可以用约数,如“大约”“左右”“可能”“估计”等。这些词同样能体现说明文语言的准确性。

12.C

13.这种假说认为,地壳和上地幔组成岩石圈,岩石圈被活动构造带分割成大小不等的板块。14.D

15.第一层:从开头到“进而形成了板块构造说”。第二层:从“这种假说认为”到“或兼而有之”。第三层:从“板块构造说是大陆漂移说和海底扩张说的合理引申”到结束。【解析】

12.此题考查下学生的词语辨析能力,要求学生熟读课文,养成熟练地语感。懂得词语搭配。13.此题的答案就在文中,可以用原文回答。要求学生仔细阅读文章。

14.此题考查学生的理解分析能力。仔细分析,就能得到正确答案。

15.此题考查学生的分析能力,要求学生按照层意分层,仔细阅读,。

16.màn,地球内部介于地壳和地核之间的部分。

hé,地球的中心部分。

tuì,发生质变。

17.美国科学家在测定地核的温度时,之所以选用铁来进行实验,是因为地核的外核是熔铁。18.“板块构造的地表滑动”。

19.在本文中特指在地幔热对流过程中热岩石上升、冷岩石下沉的现象。

20.后者可信;因为前者是用类推法估计的,后者是用模拟实验得出的。

21.D

22.本文运用的说明方法有列数字、引资料、打比方。

【解析】

16.此类型的题目考查学生的识记能力,考查等级为A。需要学生在平时多读课文,多积累词语,多查字典等工具书。

17.此题考查学生联系上下文的能力,答案就在文中,需要学生仔细阅读。

18.此题考查学生理解分析能力,仔细阅读课文,把握关键句子。

19.此题的问题和答案是伴生的,就在问题所处的上下文中。

20.此题考查学生的理解辨析能力,读此文,会得出后者可信,具体原因,需要仔细阅读,就能得到正解。

21.通过阅读课文,D项不存在争议。

22.常考的说明方法有:举例子、分类别、列数字、作比较、下定义、打比方等,结合语境具体分析即可。