中医药膳学的理论基础

- 格式:ppt

- 大小:1.16 MB

- 文档页数:33

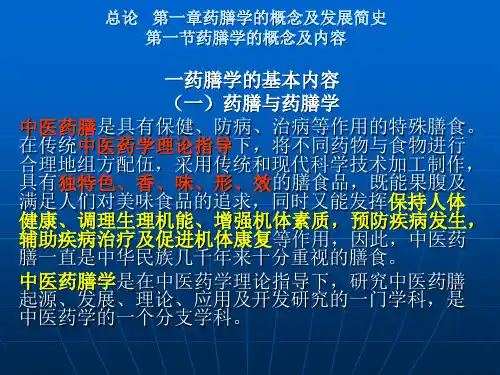

总论第章至第章药膳学的基本理论(1)药膳学的基本理论是一门关于草药与食物相结合的烹饪学,是中国传统食疗文化的重要组成部分,具有药物治疗与食物营养双重作用。

以下将从总论第章至第章分点分析药膳学的基本理论。

一、总论第章:药膳学的概念和发展历程药膳学作为一门文化和技术学科,主要研究植物草药和食物的营养物质以及其药理作用。

药膳学的发展历程从古代开始,随着时代的变迁和社会的发展不断完善,成为一门具有极高实用价值的学科。

二、第一章:药膳学的食物学基础药膳学是由食物学与药学两门学科相结合而成的,药膳学的食物学基础就是对食材及其所含的营养成分的研究。

在药膳学中,食物被赋予了更多的药用价值,药膳营养更加全面和丰富,既满足了人体的营养需求,又能达到治疗和预防疾病的功效。

三、第二章:药膳学的食疗学基础药膳学的食疗学基础是指对植物草药和食物的药理学研究,探索草药和食物的作用机理,以及它们在治疗疾病和保健方面的应用。

药膳营养学与药理学相结合,具有理论性和实用性,不仅能起到治疗、调养身体的作用,还能预防疾病,达到长寿健康的目的。

四、第三章:药膳学的药理学基础药膳学的药理学基础是指对草药成分的研究,包括活性成分的提取和分离,草药的药理作用以及与身体的相互作用。

药膳的主要作用是将草药与食物相结合,使其在进入人体后能更有效地发挥作用,避免单纯地吃药而缺乏营养的弊端。

五、第四章:药膳学的烹饪学原理药膳学的烹饪学原理是指草药与食物的佐料以及烹饪技法的研究。

药膳烹饪关注食物的口感和草药的药理作用,追求餐餐美味、滋补身体。

药膳的烹饪技法主要有煮、蒸、炖、煎、炒等。

同时,药膳也注重药材的搭配和使用量,掌握好这些原理,才能更好地制作药膳。

六、总结药膳学的基本理论包括药膳学的概念、食物学基础、食疗学基础、药理学基础以及烹饪学原理。

药膳营养学符合“以药补食”的传统理念,既满足了人体的营养需求,又能达到治疗和预防疾病的功效。

药膳学的发展具有典型的中华传统智慧特点,被视为一种具有医疗和饮食功能的特殊饮食习惯,不断丰富着文化内涵和烹饪技术。

第二章中医药膳学的理论基础一、疾病发生过程:外因:六淫,疫疠。

作用于机体内因:七情,劳倦,饮食。

邪正斗争阴阳失调其他:外伤:金石,水火烫伤,虫兽二、阴阳学说中医学认为人体是一个有机的整体,人体的一切组织结构,都可以依据阴阳属性的规定,根据其所在部位、功能特点划分为相互对立的阴阳两部分。

人体部位而言,上部为阳,下部为阴;体表为阳,体内为阴。

就腹背而言,背部为阳,胸腹面为阴;就肢体的内外侧而言,四肢的外侧面为阳,内侧面为阴;就筋骨与皮肤而言,筋骨在深层为阴,皮肤居表为阳。

人体的睡眠活动,是属阳的兴奋与属阴的抑制两种功能对立统一运动的结果。

人在白昼,兴奋制约抑制而占主导地位,所以处于醒寤的兴奋状态;进入黑夜,抑制制约兴奋而占主导地位,所以人就进入睡眠状态用于指导疾病的防治:阴盛则寒,阳盛则热寒者热之,热者寒之三、阴阳平衡指导中医药膳的调治体热:生地黄粥、石膏粳米汤清热体寒:生姜粥、川乌粥、姜附烧狗肉温中阳虚:鹿角粥、狗肉壮阳汤壮阳阴虚:鳖肉首乌汤、龟肉炖虫草滋阴四、五行学说五行是指木、火、土、金、水五种物质的运动。

生、克是自然界的正常发展;乘、悔是异常变动,是事物之间平衡被打破后的相互影响,即疾病的发生五行用于疾病的防治:肺病治脾培土生金Array肝病治肾滋水涵木补肾利尿肾不化气导致的水肿补脾的人参,大枣补土制水五、中医药膳学的药性理论四.药性理论1.药性理论:有关药性的理论,包括四气、五味、升降浮沉、归经、有毒无毒等。

2.四气(1)概念:寒、热、温、凉四种性质,又称四性。

(2)确定依据:从人体对药物的反应中总结出来的。

(3)阴阳属性:寒凉属阴,温热属阳。

(4)量化表述:大寒—寒—微寒—凉—平大热—热—温—微温—平●四气的作用:(1)温热性的作用温里散寒:治疗里寒证及表寒证。

补火助阳:治疗阳虚证。

回阳救逆:治疗亡阳证。

温通气血:治疗寒凝气滞血瘀证。

副作用:伤阴液。

(2)寒凉性的作用清热泻火:治疗里热证及表热证。

中医药膳学(整理)第一章代表作《黄帝内经》集体创作——公元前一世纪至西汉中后期——我国现存最早的一部医学著作,是中医理论体系形成的标志,为中医学的发展奠定了坚实的理论基础。

后世尊为“医家之宗”《黄帝内经》包括两个部分《素问》和《灵枢》,其中《灵枢》又称为《针经》《神农本草经》集体创作,成于秦汉时期——我国第一部本草学著作,为中药学的发展奠定了基础。

《伤寒杂病论》汉末,张仲景撰《伤寒杂病论》=《伤寒论》+《金匮要略》《伤寒杂病论》确立来了临床运用中药方剂辨证治疗疾病的典范,使疾病的治疗由药食结合为主演变为中药方剂为主,被称为“方书之祖”我国第一部临床医学专著,发展和完善了六经辨证和脏腑辨证体系,树立了辨证论治的原则和典范,并继承和发扬了汉以前的汤液疗法,为中医理论和临床医学奠定了重要基础,有很大实用价值,后世尊为“活人之书”《千金要方》+《千金翼方》简称《千金方》唐代孙思邈明代中药学巨著《本草纲目》,作者李时珍孟诜(孙思邈的弟子)——撰成《补养方》,后其门人增补,改名为《食疗本草》这是现存的药膳学第一步专著。

元代的饮膳太医忽思慧在药膳学方面做出了划时代的贡献——《饮膳正要》为我国第一部营养学专著。

第二章中医药膳学的理论基础中医学的两个特点①整体观念②辨证论治(辩证施膳)中医药膳学是中医学的一个分支学科,它的理论体系完全植根于中医学理论中医药膳的特点①历史悠久②隐药于食③辩证配伍④注重调理⑤影响广泛第一节中医药膳学的基础理论一、以五脏为中心的整体观(一)人体以五脏为中心的统一完整性(二)药膳是协调机体整体统一的重要方法五脏的生理功能是五味所维持。

二、以辨证论治治疗原则指导施膳病——是指有特定病因、发病形式、病机、发展规律和转归的一种完整过程。

如感冒、痢疾、疟疾、麻疹、哮喘、中风等。

症——是指疾病的具体临床表现(症状、体征)。

如发热、咳嗽、头痛、眩晕、舌红、苔黄、脉数等。

证——是指在疾病发展过程中某一阶段的病理概括。

中医药膳的基础理论范文中医药膳的基础理论篇2 【关键词】辨证施治;四季养生;体质中医药膳是指包含有传统中药成分,具有养生、防病、治病等作用的特殊膳食。

它是在中医药理论的指导下,通过大量生活和医疗实践逐渐积累形成,是中华民族宝贵的遗产。

随着时代的发展,医学模式由“治病医疗型”向“防病保健型”转变,人们的健康观念也跟着发生改变,防病健身、养生保健越来越受到重视,人们的饮食观也由“充饥温饱型”走到“美味享受型”向着“养生保健型”变化。

因此,有着系统理论、丰富方法的中医药膳食疗养生尤显重要。

它在长期实践中积累了丰富的饮食经验,并形成了独特的饮食调理理论,对现代社会中的养生保健具有积极的指导作用。

1 药膳的主要类型(1)滋补强身类。

采用滋补的中药和相应的食物配伍烹调而成,具有滋补强壮作用,主要用于各种虚弱症的治疗和补养调理,强身益寿。

(2)治疗疾病类。

疾病的发生不外乎外邪侵袭。

阴阳失调.脏腑偏胜偏衰等几种情况。

凡是属于虚弱的疾病,采用适宜的药膳遵,循营养平衡的原则,“损其有余,补不足”才能使疾病痊愈。

(3)保健抗衰老类。

此类药膳主要具有调理气血。

滋补强身的作用。

有许多中药是具有抗衰老作用。

抗氧化作用的,与食物配伍成具有美容美发。

健美健身。

益精强力.聪耳明目。

益智健脑。

护肤养颜。

延年益寿等功效。

2 药膳保健养生的中医理论(1)药膳以中医学理论为基础,注重辨证用料,凡是气虚的,当用补气药膳;凡是血虚的,当使用补血的药膳。

作为辅助治疗,使药物与药膳相互补充,相互辅佐,有异曲同工之妙。

(2)食物的选择突出本草学理论的特点。

根据疾病的特点选择食品,热性病选择寒凉性质的食品,如防治中暑用冬瓜、苦瓜、绿豆等;而寒性疾病选择具有温热性质的食品,如腹中冷痛使用肉桂、茴香等。

(3)药膳以传统的烹调艺术为手段,通过蒸、煮、炖、浸泡等方法,尽可能地保证食物成分不被破坏,充分发挥食品、药物的医疗保健作用。

(4)药膳以辅助治病、保健和强身为目的。

中医药膳学教学大纲中医药膳学教学大纲中医药膳学是中医药学中的重要分支之一,它将中医药理论与食物营养学相结合,研究食物对人体健康的影响以及食物在预防和治疗疾病中的作用。

本文将为大家介绍中医药膳学的教学大纲,以便更好地了解和学习这门学科。

一、中医药膳学的基本概念与原理1. 中医药膳学的起源和发展历程2. 中医药膳学的基本概念和研究内容3. 中医药膳学的理论基础:中医理论和食物营养学的结合4. 中医药膳学的原理:食物与人体的相互作用二、中医药膳学的基本理论1. 中医药膳学的分类与体系a. 食物性味与五行理论的关系b. 药膳的基本分类:滋补、清热、祛湿、活血等2. 中医药膳学的基本原则a. 食物药性的选择与搭配b. 食物烹饪方法的选择与烹调技巧c. 食物的适应症与禁忌症3. 中医药膳学的应用范围a. 预防与保健b. 调理与治疗c. 康复与养生三、中医药膳学的教学方法与实践1. 中医药膳学的教学方法a. 理论教学:讲授中医药膳学的基本概念、原理和理论知识b. 实践教学:组织学生进行食物药性辨识、食材搭配和烹饪实验等实践活动c. 病例教学:通过病例分析,让学生了解中医药膳学在临床实践中的应用2. 中医药膳学的实践环节a. 食物药性辨识:学生通过观察、嗅闻和尝试,辨识食物的性味和功效b. 食材搭配实验:学生根据中医药膳学的原则,进行食材的搭配和烹调实验c. 病例分析与病人访谈:学生通过分析病例和与病人交流,了解中医药膳学在临床实践中的应用四、中医药膳学的发展与前景1. 中医药膳学在临床实践中的应用a. 中医药膳学在疾病预防和治疗中的作用b. 中医药膳学在调理和养生中的应用2. 中医药膳学的研究与创新a. 中医药膳学与现代营养学的结合b. 中医药膳学的新药膳研发与创新3. 中医药膳学的发展前景与挑战a. 中医药膳学在国内外的发展趋势b. 中医药膳学面临的挑战与解决方案通过学习中医药膳学的教学大纲,我们可以更全面地了解中医药膳学的基本概念、原理和应用范围。