第四讲__偏好与框架效应

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:48

框架效应的分类1. 引言- 1.1 框架效应的定义- 1.2 框架效应的重要性2. 框架效应的种类- 2.1 语言框架效应- 2.2 叙事框架效应- 2.3 概率框架效应- 2.4 品牌框架效应3. 语言框架效应的影响- 3.1 正面框架效应- 3.2 负面框架效应- 3.3 框架效应在广告中的应用4. 叙事框架效应的作用- 4.1 故事创作中的框架效应- 4.2 框架效应在新闻报道中的应用5. 概率框架效应的影响- 5.1 框架效应对决策的影响- 5.2 框架效应在营销中的应用6. 品牌框架效应的效果- 6.1 框架效应对品牌认知的影响- 6.2 框架效应在品牌推广中的应用7. 总结1. 引言1.1 框架效应的定义框架效应是指人们对同一信息在不同的表述或框架下具有不同的偏好或判断。

不同的框架可以通过修辞、描述、呈现方式、组织结构等方式塑造,从而影响人们对信息的理解和评价。

1.2 框架效应的重要性框架效应对个体决策、宣传营销、舆论导向等方面都具有重要影响。

了解不同类型的框架效应对于个人和组织具有重要意义,能够帮助人们更好地理解信息、做出准确的决策以及进行有效的传播。

2. 框架效应的种类2.1 语言框架效应语言框架效应是指通过不同的表述方式来影响受众对信息的感知和理解。

同样的信息,如果用不同的措辞表达,会产生不同的效果。

例如,使用积极的词汇能够增强信息的吸引力和说服力。

2.2 叙事框架效应叙事框架效应是指通过讲故事的方式来影响受众对信息的接受和记忆。

故事中的情节和角色能够引起受众的情感共鸣,增强信息的可信度和影响力。

新闻报道、广告宣传等领域常常运用叙事框架效应来传递信息和推销产品。

2.3 概率框架效应概率框架效应是指通过改变问题的表述方式来影响人们对概率事件的判断和决策。

同样的概率信息,如果呈现为正面信息,会引起人们积极的反应;而如果呈现为负面信息,可能会引起人们的抵触和回避。

2.4 品牌框架效应品牌框架效应是指通过塑造品牌形象和故事来影响消费者对品牌的认知和偏好。

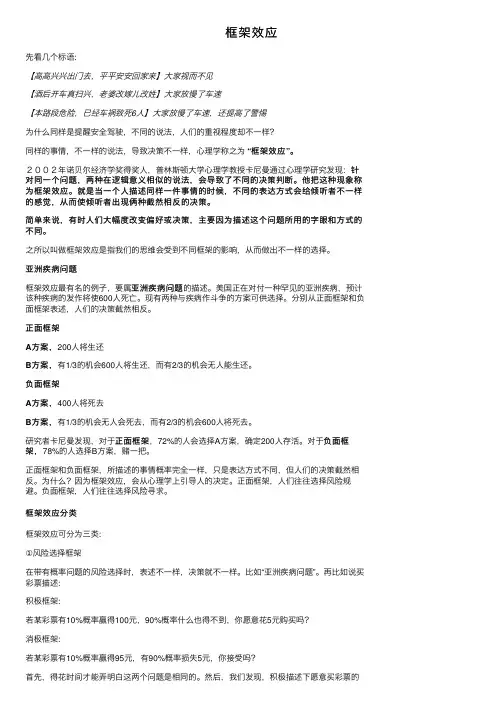

框架效应先看⼏个标语:【⾼⾼兴兴出门去,平平安安回家来】⼤家视⽽不见【酒后开车真扫兴,⽼婆改嫁⼉改姓】⼤家放慢了车速【本路段危险,已经车祸致死6⼈】⼤家放慢了车速,还提⾼了警惕为什么同样是提醒安全驾驶,不同的说法,⼈们的重视程度却不⼀样?同样的事情,不⼀样的说法,导致决策不⼀样,⼼理学称之为 “框架效应”。

针2002年诺贝尔经济学奖得奖⼈,普林斯顿⼤学⼼理学教授卡尼曼通过⼼理学研究发现:针对同⼀个问题,两种在逻辑意义相似的说法,会导致了不同的决策判断。

他把这种现象称为框架效应。

就是当⼀个⼈描述同样⼀件事情的时候,不同的表达⽅式会给倾听者不⼀样的感觉,从⽽使倾听者出现俩种截然相反的决策。

简单来说,有时⼈们⼤幅度改变偏好或决策,主要因为描述这个问题所⽤的字眼和⽅式的不同。

之所以叫做框架效应是指我们的思维会受到不同框架的影响,从⽽做出不⼀样的选择。

亚洲疾病问题亚洲疾病问题的描述。

美国正在对付⼀种罕见的亚洲疾病,预计框架效应最有名的例⼦,要属亚洲疾病问题该种疾病的发作将使600⼈死亡。

现有两种与疾病作⽃争的⽅案可供选择。

分别从正⾯框架和负⾯框架表述,⼈们的决策截然相反。

正⾯框架A⽅案,200⼈将⽣还⽅案,有1/3的机会600⼈将⽣还,⽽有2/3的机会⽆⼈能⽣还。

B⽅案,负⾯框架A⽅案,400⼈将死去⽅案,有1/3的机会⽆⼈会死去,⽽有2/3的机会600⼈将死去。

B⽅案,负⾯框研究者卡尼曼发现,对于正⾯框架正⾯框架,72%的⼈会选择A⽅案,确定200⼈存活。

对于负⾯框架,78%的⼈选择B⽅案,赌⼀把。

正⾯框架和负⾯框架,所描述的事情概率完全⼀样,只是表达⽅式不同,但⼈们的决策截然相反。

为什么?因为框架效应,会从⼼理学上引导⼈的决定。

正⾯框架,⼈们往往选择风险规避。

负⾯框架,⼈们往往选择风险寻求。

框架效应分类框架效应可分为三类:①风险选择框架在带有概率问题的风险选择时,表述不⼀样,决策就不⼀样。

⽐如“亚洲疾病问题”。

框架效应的名词解释稿子一嗨,亲!今天来跟您聊聊“框架效应”这个听起来有点高大上的词儿。

其实啊,框架效应简单说就是同样的事儿,就因为说法或者呈现的方式不一样,咱们的想法和决定就跟着变啦。

比如说,医生告诉您,手术成功的概率是 80%,您可能就会觉得这手术挺靠谱,愿意做。

但要是医生说,手术失败的概率是 20%,您是不是心里就开始打鼓啦?这就是框架效应在捣鬼呢!再举个例子,买东西的时候,如果说“这东西能让您省 50 块钱”,您可能觉得好划算;但要是说“这东西要花 50 块钱”,您可能就没那么想买啦。

为啥会这样呢?因为咱们的大脑啊,有时候可懒啦,不会仔仔细细去分析事情的本质,就被表面的说法给忽悠了。

所以啊,了解了框架效应,咱们以后做决定的时候可得多留个心眼儿,别被那些花里胡哨的说法给带偏喽,得看清事情真正的样子,做出最适合自己的选择。

怎么样,是不是对框架效应有点明白啦?稿子二亲爱的朋友,咱们来唠唠“框架效应”。

您想想哈,同样是减肥,有人跟您说“一个月不运动就会胖十斤”,您是不是吓得赶紧想运动了。

但要是说“一个月坚持运动能瘦十斤”,您可能动力还没那么足。

这就是框架效应在起作用呢。

就好像去投资,告诉您“有 70%的可能赚大钱”,您可能就心动了。

可要是说“有 30%的可能会亏本”,您可能就犹豫了。

框架效应就像是给事情穿上了不同的衣服,让咱们看到的样子完全不一样。

有时候,它会让咱们做出不太明智的决定。

比如说找工作,一个工作介绍说“经常加班,但工资高”,另一个说“很少加班,工资一般”。

很多人可能就被前面那个高工资吸引了,哪怕要经常加班。

咱们得学会识破框架效应的小把戏,别被它牵着鼻子走。

要多从不同的角度去想问题,不能光看表面的说法。

这样,咱们才能更聪明地做决定,不被那些忽悠人的话给骗了,您说对不?。

农家参谋三农问题-50-NONG JIA CAN MOU西藏农村公共服务供给的现实困境朱新林 陆豪(西藏民族大学管理学院,陕西咸阳,712082)【摘 要】西藏农村公共服务供给虽然取得了非常大的成绩,但目前还处于较低层次,仍存在着许多亟待解决的问题。

主要有:经济发展相对滞后,公共服务经费投入不足;供给模式单一,政府包揽供给;法规制度不完善,管理机制不健全;经济利益驱动,供给存在变通行为等。

【关键词】经费投入;供给模式;管理机制;变通行为西藏农村公共服务取得比较大的成就,但是,由于起步晚、底子薄、基础差,西藏农村公共服务供给予广大农牧民群众对美好生活的希望还有很大差距;与筑牢和巩固反分裂斗争的前沿阵地和思想防线的要求仍有较大差距。

西藏农村公共服务供给还处于较低层次,仍存在着许多亟待解决的问题。

1 经费投入不足由于自然环境及历史原因,西藏经济发展相对滞后,经济总量较小,经济实力较弱,导致用于公共服务方面的经费投入不足。

西藏公共服务方面的经费来源主要是依靠政府财政拨款,社会力量对公共服务供给的投入明显不足,企业、社会团体和个人对公共服务的投资相对较小。

由于经费来源单一,公共服务经费投入来源结构不均衡,多渠道投入的资金保障机制尚未建立起来,使得公共服务方面的资金投入总量较小,这样不利于西藏公共服务城乡之间的均衡发展和供给的持续性、有效性。

就拿公共文化服务来讲,目前全区只有一个一级博物馆、三个二级县文化中心和十个三级博物馆。

2017年自治区人均拥有图书馆藏量仅为0.39本,全区有12.9万农牧户未通广播电视,农牧区电影仍为露天放映,流动放映车辆老化严重。

2 政府包揽供给西藏基层政府几乎接管了公共服务领域的一切事务,造成公共服务供给渠道单一,供给效率低等问题。

例如,社区卫生服务工作,应该坚持“以健康为中心”,为社区农牧民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的全方位服务。

当前在西藏开展的社区卫生服务,在服务模式上有了一定程度的转变,但尚处在以医疗服务为主要内容的初始阶段,“六位一体”的服务方式和内容还不到位,服务深度不够,服务广度不宽,服务效率不高。

经济学中的“框架效应”:怎么说比说什么,往往更加重要!2017年,美国经济学理查德·塞勒成为了诺贝尔经济学奖得主,主要表彰其在行为经济学领域的贡献。

现如今,如何去利用行为经济学的知识来指导我们投资理财,也成了比较热议的的话题!我们今天重点来聊聊,行为经济学中的“框架效应”!2017年诺贝尔经济学奖得主理查德·塞勒框架效应的基本概念框架效应,最早是在2002年由诺贝尔经济学奖的另一位得主丹尼尔·卡尼曼的著名研究,这一理论也是在损失厌恶的基础上得来,指的是同一个问题,因为表述方式不同,就会导致截然不同的结果。

近年来的框架效应被普遍运用于投资、教育、生活等不同的领域。

那么接下来就让我们通过案例认识一下框架效应的实际应用。

框架效应的基本概念比如,假设有一种罕见的疾病,在一个社区中蔓延,影响到600名居民的生命安全,而你有两种方案可以选择,A方案,会有200人获救,B方案,会有33%的概率,所有人都获救,67%的概率所有人都没获救,你会选什么?虽然,平均来说B方案其实也是200人获救,可现实生活不是概率呀,面对确定的就200人,还有67%的概率一个人都救不了。

很多人告诉我,他们要选A,他们决定要稳妥不冒险,选择规避风险。

接下来我们换个问题,依然你有两种方案可以选择,C方案,有600人中会有400人死去,D方案,33%的概率没有人会死,67%的概率所有人都得死,你会选什么?D方案平均来说也要死去400元,跟C方案是一样的,但不同点在于对方案有33%的概率没有人会死,面对确定的死去400元,由于损失厌恶会使大部分人决定赌一把,他们要选D。

面对可能的损失,大部分人会追逐风险。

很显然这两个问题都符合损失厌恶的特征,相信很多人可能已经意识到了。

这两个问题,其实是一个问题,A方案有200人获救,跟C方案有400人死去是一回事;B方案有33%的概率所有人都获救,跟D方案有33%的概率所有人都不会死,也是一码事。

框架效应1概念所谓“框架效应”就是指一个问题两种在逻辑意义上相似的说法却导致了不同的决策判断。

也就是说,对于同样的选择,用不同的方式呈现出来时,人们的行为会发生改变。

2效应简介“亚洲疾病问题”实验:想象美国正准备对付一种罕见的亚洲疾病,预计该疾病的发作将导致600人死亡。

现有两种与疾病作斗争的方案可供选择。

假定对各方案所产生后果的精确科学估算如下所示:情景一:对第一组被试(N=152)叙述下面情景:如果采用A方案,200人将生还。

(72%)如果采用B方案,有1/3的机会600人将生还,而有2/3的机会无人将生还。

(28%)情景二:对第二组被试(N=155)叙述同样的情景,同时将解决方案改为C 和D:如果采用C方案,400人将死去。

(22%)如果采用D方案,有1/3的机会无人将死去,而有2/3的机会600人将死去。

(78%)但实质上情景一和二中的方案都是一样的,只是改变了以下描述方式而已。

但也正是由于这小小的语言形式的改变,使得人们的认知参照点发生了改变,由情景一的“收益”心态到情景二的“损失”心态。

即是以死亡还是救活作为参照点,使得在第一种情况下被试把救活看作是收益,死亡看作是损失。

不同的参照点人们对待风险的态度是不同的。

面临收益时人们会小心翼翼选择风险规避;面临损失时人们甘愿冒风险倾向风险偏好。

因此,在第一种情况下表现为风险规避。

第二种情况则倾向于风险寻求。

需要注意的是这里的收益和损失完全是以认知参照点为依据的,参照点不一样,人们决策的方式也不一样。

再来看一个具体的例子:例如,让人们对下列情景进行决策:(被试N=150)情景一:如果一笔生意可以稳赚800美元,另一笔生意有85%的机会赚1000美元,但也有15%的可能分文不赚。

情景二:如果一笔生意要稳赔800美元,另一笔生意有85%的可能赔1000美元,但相应地也有15%的可能不赔钱。

结果表明,在第一种情况下,84%的人选择稳赚800美元,表现在对风险的规避,而在第二种情况下87%的人则倾向于选择“有85%的可能赔1000美元,但相应地也有15%的可能不赔钱”的那笔生意,表现为对风险的寻求。

框架效应的分类

框架效应是指人们在处理信息时,会受到既定的思维框架的影响,从而导致对信息的理解和判断出现偏差。

针对框架效应的分类,可以从以下几个方面进行探讨:

1. 语言框架效应

语言框架效应是指人们在使用语言时,会受到语言结构和表达方式的影响,从而导致对信息的理解和判断出现偏差。

例如,使用不同的词语描述同一件事情,会导致人们对该事情的评价产生不同的看法。

比如,“医疗费用高昂”和“医疗费用巨大”这两种表达方式,前者会让人们更关注费用的高昂程度,而后者则会让人们更关注费用的数量级。

2. 信息框架效应

信息框架效应是指人们在接收信息时,会受到信息呈现方式的影响,从而导致对信息的理解和判断出现偏差。

例如,将同一份信息按照不同的顺序呈现给人们,会导致人们对该信息的理解和判断产生不同的结果。

3. 社会框架效应

社会框架效应是指人们在处理社会问题时,会受到社会结构和文化背景的影响,从而导致对问题的理解和判断出现偏差。

例如,不同的文化背景会导致人们对同一件事情产生不同的看法,比如对于是否应该在公共场合吸烟的问题,西方国家和东方国家的人们可能会有不同的态度和行为。

4. 认知框架效应

认知框架效应是指人们在处理信息时,会受到自身认知结构和思维方式的影响,从而导致对信息的理解和判断出现偏差。

例如,人们在处理问题时会倾向于使用已有的认知模式和思维方式,而不是从新的角度去思考问题,从而导致对问题的理解和判断出现偏差。

总之,框架效应是人类思维中普遍存在的现象,了解框架效应的分类可以帮助我们更好地理解和应对这种现象,从而提高我们的思维能力和决策水平。

框架效应在市场的表现1.引言1.1 概述概述部分的内容可以对框架效应进行简要的介绍,并说明本文将探讨框架效应在市场中的表现。

以下是其中一个可能的概述写作参考:概述:框架效应是指人们在决策过程中受到决策框架的影响,从而产生认知偏差的现象。

决策框架是指个体对于信息的理解和解释方式,它能够影响我们对待问题和做出决策的方式。

框架效应在心理学和行为经济学领域已经得到广泛研究和讨论。

本文旨在探讨框架效应在市场中的表现。

市场作为一个具有信息不对称的环境,人们的投资决策往往受到各种因素的影响,其中框架效应起着重要的作用。

框架效应不仅能够影响个体对市场信息的收集和解读,还会对股票交易、消费决策等方面产生重要影响。

了解和分析框架效应在市场中的表现,对于理解市场行为和制定投资策略具有重要意义。

接下来的正文部分,我们将首先介绍框架效应的概念和理论基础,然后探讨框架效应在市场中的具体表现,包括投资者的情绪偏差、羊群效应等。

最后通过总结和对市场的启示,将为读者提供一些思考和参考,帮助其更好地理解和应对框架效应在市场中的影响。

通过本文的阐述,我们希望能够加深对框架效应在市场中的理解,并为投资者提供一些实用的建议,以减少决策中的偏差,更加理性地做出投资决策。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几个方面的说明:文章结构部分旨在介绍整篇文章的组织架构和内容安排,帮助读者更好地理解和掌握文章的主题以及各个部分的内容。

首先,本文将分为引言、正文和结论三个部分来逐步展开对框架效应在市场中的表现进行讨论和阐述。

引言部分(Chapter 1)将从概述、文章结构和目的三个方面进行阐述。

在概述中,将对框架效应的概念进行简要概述,为读者提供一个基本的认知背景。

在文章结构部分,将介绍整篇文章的目录结构,让读者了解文章的组织架构。

在目的部分,将阐明本文的写作目的和意义,引发读者的阅读兴趣。

正文部分(Chapter 2)将是本文的核心内容,主要分为两个小节,分别是框架效应的概念和框架效应在市场中的表现。

决策中的框架效应在决策过程中,人们往往受到一种心理倾向的影响,即框架效应。

框架效应是指人们对于同样的信息,由于信息的呈现方式不同,会导致人们的决策偏向于其中一种选项。

这种心理倾向会对人们的决策结果产生重要的影响,并且可能导致决策结果的偏离。

框架效应的一个典型例子是在选择产品时的价格框架效应。

当人们看到一些产品的价格是99元时,会认为这是一个便宜的价格,更容易选择购买。

相比之下,如果这个产品的价格是100元,人们往往会认为这是一个昂贵的价格,更难以接受。

实际上,99元和100元之间的差距并不大,但是因为价格的框架不同,人们的选择结果却存在显著差异。

框架效应的发生主要是由于人们在进行决策时使用了非常规的思维模式,也就是说,人们更容易被表象所影响,而忽视了问题的本质。

由于框架效应会干扰决策的客观性,因此,了解框架效应的存在以及影响因素是非常重要的。

首先,个体的经验和现实情况对于框架效应的产生具有重要影响。

在决策中,人们通常会提取自己已经知道的信息,并以此作为决策的基础。

如果人们过去的经验或现实情况是负面的,那么在做出决策时,他们可能更容易偏向于负面的选项。

相反,如果过去的经验或现实情况是积极的,人们则可能更倾向于选择积极的选项。

其次,信息的呈现方式对于框架效应的产生也具有重要影响。

人们的决策往往受到信息的表述方式的影响。

例如,如果一个方案以正面的方式呈现给人们,人们更容易接受并选择这个方案。

相反,如果同一个方案以负面的方式呈现,人们则会倾向于拒绝或避免这个方案。

此外,决策者的情绪状态也会对框架效应产生影响。

研究表明,当人们处于积极情绪时,他们更容易接受正面的信息,并且偏向于积极的决策。

相反,当人们处于消极情绪时,他们更容易接受负面的信息,并且偏向于消极的决策。

最后,人们对于风险的态度也会对框架效应产生影响。

人们通常会在决策过程中权衡潜在的损失和收益。

在面对同样的决策时,如果决策者更关注损失,他们更容易接受保守的决策。

心 理 学 报 2007,39(4):611~618 A cta Psychologica S in ica611 收稿日期:2006-01-193上海财经大学“211”新进人员启动基金项目。

通讯作者:刘雪峰,E 2mail:liuxuefeng@gs m 1pku 1edu 1cn;张志学,E 2mail:zxzhang@gs m 1pku 1edu 1cn 。

认知闭合需要、框架效应与决策偏好3刘雪峰1 张志学2 梁钧平2(1上海财经大学国际工商管理学院,上海200433) (2北京大学光华管理学院,北京100871)摘 要 在带有模糊性的决策情境中,决策者个人的认知特征会对其判断决策产生重要影响。

通过实验的方法,考察了认知闭合需要和特征框架效应对个体决策偏好的影响。

93名工商管理硕士(MBA )参与了实验,研究的结果支持了研究的3个假设,即认知闭合需要与特征框架效应不仅对被试的决策偏好存在显著的影响,而且二者还存在显著的交互作用。

具体来说,研究发现,在模糊情境中:高认知闭合需要的被试偏好于立刻做出决策,而低认知闭合需要的被试偏好于暂缓做出决策;接收到正向框架信息的被试偏好于立刻做出决策,而接收到负向框架信息的被试偏好于暂缓做出决策;认知闭合需要与特征框架对被试的决策偏好还存在显著的交互作用。

研究结论为根据个体认知闭合需要的水平来选拔决策者、利用框架效应来影响个体的信息加工方式进而提高决策质量提供了理论依据。

关键词 认知闭合需要,特征框架效应,决策偏好。

分类号 B842.5 决策研究者们最初认为人是理性的,他们在理性的成本收益分析的基础上进行决策,追求利益最大化[1]。

但Si m on (1978)的“有限理性”却认为,个体不可能对所有相关信息进行分析、判断并穷尽所有的备选方案,进而比较出优劣[2]。

由于信息的收集和处理受到成本和时间的约束[3],个体在大多数情况下都无法对与决策相关的信息进行详尽地分析和处理,他们会选择一个令人满意的而不是最优的解决方案。

经济心理学总结第一讲经济心理学概述一、人物及其思想对应上即可(无大题)(一)早期萌芽1.亚当.斯密:《道德情操论》《国富论》当我们从较好的处境落到一个较差的处境时,我们所感受到的痛苦,甚于从差的处境上升到一个较好的处境时所享受到的快乐。

2.杰里米.边沁:《道德和立法原则概述》《为利息辩护》(1)经济学应以最大幸福原理和效用原理为基础(2)一个人占有的财产越多,他从增加的单位财产上获得的幸福越少。

(二)孕育1.加布里埃尔·塔尔德(法)1902年,出版《经济心理学》(1)经济现象的主观价值论(货币在经济学家眼中是价值的标志,但不同的人对货币的主观价值是不同的)。

(2)价格的心理预期论(股票的价格波动受股民预期的影响)。

2.皮埃尔·路易·雷诺(法)的《政治经济学和实验心理学》(1)他试图用实验心理学来理解经济现象。

(2)认为人的行为并不是严格合乎逻辑的,而往往是一半合乎理性的或另一半是非理性的。

(3)经济心理学的最终目的就在于说明“关键阈限”的位置和性质,以便能够用心理力量来超越这些“关键阈限”。

3. 乔治·卡托纳(匈牙利—美国)的《经济行为的心理分析》(1)被称为美国经济心理学之父(2)主要研究兴趣是消费行为A.消费者的情感因素对于经济波动的影响大大超过了他们的收入变化对于经济波动的冲击。

B.对消费者的情绪、意向、预期、欲望、态度和动机的测量预先指明了他们消费和储蓄行为的变化,尤其是对耐用品消费的变化。

C.消费者情感指数:简称CSI,又称消费者信心指数,用来测量社会中消费者的消费态度、期望以及乐观或悲观情绪。

该指标已逐步发展成为预测经济波动、指导投资行为的重要指标。

4. 欧内斯特·迪希特(奥地利--美国)的《动机研究》(1)人类的购买行为背后的动机由利比多冲动构成,只有依靠临床治疗和精神分析才能理解。

(2)产品中有着个人的投射(3)设计了多种投射调查法如语言联想法、语句完成法、图画故事法和角色扮演法等调查无意识动机与购买情景和产品选择的关系。