三峡水库的正常蓄水位、防洪限制水位、枯水期最低消落水位

- 格式:docx

- 大小:16.56 KB

- 文档页数:2

![2010年长江暴雨洪水及三峡水库蓄泄影响分析--长江委水文局[1]](https://uimg.taocdn.com/16d0b1a20029bd64783e2c07.webp)

水库特征水位水库工程为完成不同任务在年内不同时期和各种水文情况下,需控制达到或允许消落到的各种库水位。

中国水利电力部1977年颁布试行的SDJ 11-77《水利水电工程水利动能设计规范》中,规定水库特征水位主要有:正常蓄水位、死水位、防洪限制水位、防洪高水位、设计洪水位、校核洪水位等。

正常蓄水位(正常水位)水库在正常运行情况下,为满足兴利要求应在开始供水时蓄到的高水位,曾称正常高水位、兴利水位、设计蓄水位。

它决定水库的规模、效益和调节方式,也在很大程度上决定水工建筑物的尺寸、型式和水库的淹没损失,是水库最重要的一项特征水位。

当采用无闸门控制的泄洪建筑物时,它与泄洪堰顶高程相同;当采用有闸门控制的泄洪建筑物时,它是闸门关闭时允许长期维持的最高蓄水位,也是挡水建筑物稳定计算的主要依据。

死水位水库在正常运用情况下,允许消落到的最低水位,曾称设计低水位。

日调节水库在枯水季节水位变化较大,一般每24h内将有一次消落到死水位。

年调节水库一般在设计枯水年洪水期末才消落到死水位。

多年调节水库只在连续枯水年组成的枯水段末才消落到死水位。

水库正常蓄水位与死水位之间的变幅称水库消落深度。

防洪限制水位(汛限水位)也称汛期限制水位,是水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位,也是水库在汛期防洪运用时的起调水位。

防洪限制水位是协调防洪和兴利关系的关键,对工程防洪效益、发电灌溉等兴利效益、库内引水位高程、通航水深、泥沙淤积,以及水库淹没指标等均有直接影响,具体研究时要结合工程开发条件,全面进行分析比较后选定。

如汛期内不同时段的洪水特征有明显差别时,可考虑分期采用不同的防洪限制水位。

防洪高水位水库遇到下游防洪保护对象的设计洪水时,在坝前达到的最高水位。

只有当水库承担下游防洪任务时,才需确定这一水位。

此水位可采用相应下游防洪标准的各种典型洪水,按拟定的防洪调度方式,自防洪限制水位开始进行水库调洪计算求得。

设计洪水位水库遇到大坝的设计洪水时,在坝前达到的最高水位。

三峡水库入库流量计算方法及其对调度的影响分析陈忠贤 唐海华摘要:应用动库容原理,提出了分段库容计算水库入库流量的方法;同时就该方法对水库调度工作的影响进行了分析,针对存在的问题提出了相应的解决办法。

该计算方法理论依据充分,物理概念明确,具有普遍的推广应用价值。

关键词:入库流量;分段库容;代表水位1 前言三峡工程是世界上最大的水利枢纽工程,坝址位于长江西陵峡中的三斗坪镇。

三峡工程正常蓄水位175m,汛期防洪限制水位145 m,枯季消落最低水位155 m,相应的总库容、防洪库容和兴利库容分别为393、221.5亿m3和165亿m3。

工程建成后,防洪方面:可将荆江河段的防洪标准由目前的10年一遇提高到100年一遇;遭遇大于100年一遇特大洪水时,辅以分洪措施可防止发生毁灭性灾害。

发电方面:可安装单机容量70万 kW的水轮发电机组26台,总装机容量1820万 kW,年发电量847亿 kW·h,对缓和华中、华东、川东地区能源紧张状况有重要作用。

航运方面:可改善长江特别是川江渝宜段(重庆—宜昌)的航道条件,对促进西南与华中、华东地区的物资交流和发展长江航运事业具有积极作用。

此外,还具有巨大的养殖、旅游等方面的效益。

因此,三峡水利枢纽是一个条件优越、效益显著的综合利用水利枢纽,三峡工程是治理和开发长江的关键性骨干工程。

入库流量的计算是水库调度中最重要的基础工作之一。

水库洪水预报调度方案的编制、水库调度图的编制、水库调度经济评价以及水库洪水调节演算等都需要入库流量资料。

目前,三峡水库正处于蓄水期,其入库流量是根据静态水位库容曲线、坝前凤凰山水位、发电与泄流等资料,利用水量平衡方程反推计算得到,其计算结果存在两方面的主要问题:一是计算入库流量过程波动幅度非常大;二是这种入库流量过程实际上类似于坝址流量过程,调度过程的控制对其影响很大。

这对于防洪调度、水情查询、业务报表制定等都造成较大影响。

通过分析可知,造成以上问题的原因主要有3个。

第六章中国三峡工程和南水北调工程长江三峡工程——截断巫山云雨,高峡出平湖。

南水北调工程——三纵通南北,四横济东西,南北配置,东西互济。

第一节中国三峡工程长江流域水系庞大,流域面积180×104Km2,河川径流丰沛,多年平均径流量9600×108m3,落差达5400m×108×108kw,占全国可开发水能资源的53.4%。

年均可发电10270×108×108t。

早在1919年,孙中山先生在?建国方略?一书中的“实业方案〞局部内就已提出了开发三峡、改善川江航道、结合水力发电的设想。

1944年5月,国民党政府资源委员会邀请美国垦务局设计总工程师、世界著名高坝专家萨凡奇博士来华,在中国工程师陪同下查勘了三峡,随后提出了“萨凡奇方案〞。

这是第一个比拟具体的、可以充分利用三峡水能资源的方案。

随后资源委员会组成了“三峡水力发电方案技术研究委员会〞,并且着手进行局部勘测和调查工作。

但是,三峡水力发电方案在1947年5月被国民党政府明令中止。

1954年汛期,长江流域出现了20世纪以来最大的洪水,解决长江中下游严重洪水灾害的威胁,成为治理长江首要而紧迫的任务。

中央人民政府要求加快长江流域规划和三峡工程研究,并决定在1952年成立的长江水利委员会的根底上成立长江流域规划办公室。

从1955年开始,长江流域规划办公室在原苏联专家协助下,全面开展了长江流域规划和三峡工程勘测、科研与设计工作,历时3年,于1957年底根本完成。

三峡工程位于长江三峡的西陵峡中段,坝址在湖北省宜昌市三斗坪,下距已建的三斗坪水利枢纽40Km。

1992年3月16日,国务院向七届全国人大五次会议提交了?国务院关于提请审议兴建长江三峡工程的议案?。

3月21日,在七届全国人大五次会议全体会议上作了?关于提请审议兴建长江三峡工程的议案的说明?。

4月3日下午,第七届全国人大五次会议?关于兴建三峡工程决议?通过。

三峡水库消落区岸线环境综合整治思路初探摘要:三峡水库蓄水运行引起的消落区生态环境问题与岸线安全稳定问题一直受到社会各界的高度重视。

实施消落区岸线环境综合整治早已成为业内共识并将陆续进入项目实施阶段。

通过对库区沿线部分拟建、在建及已建消落区岸线整治项目工程资料的收集整理,分析了项目全生命周期中可能存在的问题与困难,提出了消落区岸线整治的原则与思路,以期为三峡水库消落区岸线环境综合整治提供借鉴和参考。

关键词:消落区;岸线整治;三峡后续规划;项目生命周期;三峡水库引言三峡水库正常蓄水运行后,坝前水位在145~175m之间周期性反季节大幅度涨落,形成世界上最大的水库消落区和漫长曲折的水库岸线,其中消落区面积达302.02km2,库岸线总长度5711km。

三峡水库分期蓄水过程中出现的消落区生态环境问题、库岸线安全稳定问题,一直受到沿江地区的高度重视和广泛关注。

在前三峡时期,结合城镇搬迁、地灾防治、城市防洪、基础设施恢复及景观建设等,鄂、渝两省市沿江26区县先后各自实施了一些护坡、护岸工程,整治库岸线总长约376.4km。

在三峡后续工作总体规划中,结合水库岸线保护与控制利用,对毗邻城市、集镇或农村人口居住密集的重要岸段,规划实施消落区岸线整治项目104个,整治库岸线总长约234.2km。

1存在的问题与困难从立项到咨询,从设计到施工,消落区岸线整治项目因其特殊性,在项目全生命周期内可能会遇到如下几个典型的问题或困难。

1.1立项容易,推进不易。

消落区岸线整治项目是社会公益性项目,具有较好的社会效益和环境效益,但直接经济效益几乎为零。

由于社会资金一般不愿意介入没有直接经济效益的项目,所以该类项目业主往往由地方政府部门或者政府所设立的城市建设投融资平台公司担任。

项目资金来源主要为国家三峡后续补助资金,补助比例一般为项目总投资的40%~80%,剩余部分由项目业主自筹。

在地方财政紧张或者融资困难的情况下,项目往往立项容易但推进困难。

三峡水库消落区范围及分类三峡工程完全建成后,冬季蓄水发电水位为175米,夏季防洪水位降至145米,其间30米水位落差暴露出的土地就是消落带。

据统计,三峡库区消落带面积达400多平方公里,分布在湖北省、重庆市所有库区区县。

三峡库区地处山区,消落带按坡度可分为崖岸、陡坡岸、滩坡岸、台(阶) 岸。

崖岸一般是指坡度 75°的消落带;陡坡岸一般指坡度25°~75°的消落带;滩坡岸一般指坡度在15°~25°的消落带;台(阶) 岸一般指坡度 15°的消落带。

5大特征消落区面积和水位涨落幅度最大、连片消落区最多;消落区水位涨落季节反自然枯洪规律,消落区出露成陆时期最为炎热潮湿,大雨、暴雨频繁;消落区范围内被淹没城镇、工矿企业、林地及迁移人口最多,入库大小支流最多,陡峭峡谷消落区分布最广;库岸带人口和产业密集,生态脆弱,人类活动与消落区相互作用影响最为频繁与强烈;消落区形成后的初期阶段,淹没前的陆地生态环境、陆生生态系统尤其是植物群落等将发生巨大变化。

环保总局综合评价三峡水库消落带是海拔低于200米的平缓河谷区的主要部分,是库区生态环境质量最好的区域。

专家观点专家研究认为,消落区形成之前,生长在库区两岸的植被是一道天然的生态屏障,对来自库岸的污染特别是农业面源污染起到一定的拦截和过滤功能,地表径流携带的氮、磷等相当一部分被植被消化吸收,防止进入库区水体。

而消落区形成后,这些功能将基本丧失,更多的污染物将进入水体,导致库区富营养化程度日趋加重。

重庆大学教授雷亨顺在接受半月谈记者采访时表示,三峡库区大多数库岸坡度小、地势较为平坦、土质为泥土,消落带给这些地方带来的生态危害将相当严重,必须引起重视。

专家们指出,国家应在三峡库区建立消落带湿地系统保护试验区,探索生态保护建设的措施、建立库岸经济社会发展建设与水库及其消落带生态保护和谐关系的途径。

这对三峡水库和长江中下游生态与环境安全,具有十分重要的意义,同时还将填补我国乃至世界大型人工湿地特别是消落带研究的空白。

1.1三峡水利枢纽概况1.1.1长江流域概况长江干流自源头至湖北省宜昌市三峡出口的南津关为上游,长度为4512km,占全江总长度的70.9%,流域面积100万km2。

集水面积大于5×104km2以上的大支流在其左岸汇入的有雅砻江、岷江、嘉陵江,右岸汇入的有乌江等。

奉节以下为雄伟险峻的三峡江段(翟塘峡、巫峡、西陵峡),两岸悬岩峭壁,江面狭窄,水流湍急,险滩密布。

湖北宜昌南津关至江西湖口为中游,长度为955km,占全江总长度的15%,流域面积68万km2。

自枝城以下,即进入中下游平原,河床坡降小,水流平缓,沿江两岸均筑有堤防,并与众多大小湖泊相连。

汇入的主要支流,北岸有汉江;南岸有清江,洞庭水系的湘、资、沅、澧四水和鄱阳水系的赣、抚、信、饶、修五水。

全流域水量丰沛,折合单位面积年产水量约53×104m3/km2,是全国平均的2倍,水量年内分配相对均匀而且稳定。

湖口以下至长江入海口为下游,长度为896km,占全江总长度的14.1%,流域面积12万km2。

汇入的主要支流,南岸有青弋江、水阳江水系、太湖水系,北岸有巢湖水系,淮河的部分水量也通过大运河流入长江。

1.1.2三峡水利枢纽三峡水利枢纽位于湖北省宜昌市三斗坪镇,坝址控制流域面积100万km2。

三峡坝址多年平均流量为14300m3/s,多年平均径流量为4510亿m3。

三峡水库长度为570km~650km,水面平均宽度仅1.1km,属河道型水库,库容系数不足4%。

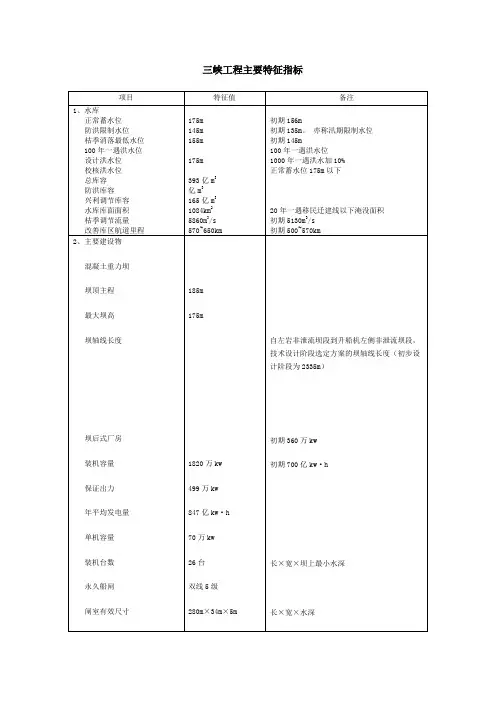

三峡工程主要特征参数见表2-1。

表2-1 三峡工程特征参数表1992年4月3日,全国人大七届五次会议通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》;1994年12月14日,主体工程开工;2003年6月1日,三峡工程开始蓄水,6月10日蓄水到135m,进入围堰发电期;2006年10月27日,三峡水库蓄水至156m,进入初期运行期;2008年,三峡电站26台机组全部投入运行,汛后进行了175m试验性蓄水,最高蓄水位至172.8m;2009年9月,三峡枢纽三期工程通过验收,除升船机外,初步设计中的各项目已全部完成,汛末从9月15日开始试验性蓄水,最高蓄水位至171.43m;2010年,三峡水库从9月10开始继续进行试验性蓄水,10月26日成功达到正常蓄水位175.0m。

作者:败转头作品编号44122544:GL568877444633106633215458时间:2020.12.13三峡水库的正常蓄水位、防洪限制水位、枯水期最低消落水位点击量:963 回复数:0 举报人杰地不灵发表于 2011-05-17 13:32:37三峡水库有三个特征水位:正常蓄水位、防洪限制水位和枯水期最低消落水位(见图7)。

水利水电工程中的水位均为海拔高程,故在书写时均不再注明"海拔高程"四个字,三峡水库的水位采用的是以上海吴淞口海平面为零点的"吴淞高程"。

图7三峡水库三个特征水位示意图一、正常蓄水位三峡水库在正常运用情况下,为满足兴利除害的要求而蓄到的最高蓄水位叫做正常蓄水位。

初步设计阶段,长江委在可行性研究阶段确定的 "一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民"建设方案及最终正常蓄水位为175米的基础上,又重点研究了172米、175米、177米三个方案。

正常蓄水位愈高,防洪、发电、航运等综合效益愈大,但水库淹没及移民数量愈大,泥沙淤积愈难处理,投资愈多,对库区生态与环境的不利影响愈大。

三个正常蓄水位方案的比较结果符合上述规律,但没有大的本质差别。

考虑到175米正常蓄水位方案是论证阶段经有关专家组、有关部门和地方反复研究,一致推荐的,又经国务院三峡工程审查委员会审查通过并经国务院批准的,因此,初设阶段仍推荐采用175米正常蓄水位方案,相应的三峡水库总库容为393亿立方米。

二、防洪限制水位水库在每年汛期允许兴利蓄水的上限水位叫做防洪限制水位,也叫汛期限制水位,也是水库在汛期防洪运用时的起调水位。

在同样的正常蓄水位条件下,防洪限制水位愈低,防洪库容愈大,使防洪调度有更大灵活性;对水库排沙愈有利,从而对库尾回水变动区航道也有利;但减小了汛期的发电水头,对发电不利。

初设阶段,长江委也在可行性研究基础上,进一步研究了140米、145米、150米三个方案。

水库的等级划分大型水库:总库容在10亿方以上为大(1)型总库容在1-10亿方以内为大(2)型中型水库:总库容在1亿立方以下千万方以上。

小型水库:总库容在千万方以下,百万方以上为小(1)型。

总库容在10万方以上,百万方以下为小(2)型。

库容在10万方以下的为堰塘。

水库的特征水位正常蓄水位:水库在正常情况下,为满足兴利要求应蓄到的高程水位,又称正常高水位,兴利水位或设计蓄水位。

死水位:水库在正常运用情况下,允许消落到的最低水位。

防洪限制水位:水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位,也是水库在汛期防洪运用时的起调水位。

有的水库由于各种客观原因,如主体工程不完善或存在质量问题尚待处理,为保证水库安全,汛期把水库蓄水限制在一定高程,低于正常蓄水位,又称水库汛期限制水位,简称汛限水位。

防洪高水位:水库遇到下游防护对象的设计标准洪水时,在坝前达到的最高水位。

只有水库承担下游防洪任务时,才需确定这一水位。

设计洪水位:水库遇到大坝的设计洪水时,在坝前达到的最高水位。

校核洪水位:水库遇到大坝的校核洪水时,在坝前达到的最高水位。

水库库容总库容:指校核洪水位以下的水库静库容容积。

防洪库容:防洪高水位至防洪限制水位之间的水库容积,用以满足水库下游防护对象的防洪要求。

调洪库容:指设计洪水位(或校核洪水位)至汛限水位之间的库容。

正常库容:指正常高水位以下的水库库容,即兴利库容加死库容。

兴利库容:指正常高水位至死水位之间的库容。

死库容:指死水位以下的库容。

关于水库防洪2010年08月17日07:50山西新闻网字号:T|T水库防洪是利用水库调蓄洪水,承担下游防洪任务的工程措施。

水库防洪一般分为两类:一是综合利用水库承担防洪任务,二是专用于防洪的水库。

水库根据下游防洪需要及统一的防洪规划,可以合理调蓄入库洪水,降低出库洪峰流量,拦蓄下游成灾水量,错开下游洪水高峰,使下游河道水位(或流量)在设计防洪水位(或河道安全泄量)以下,以保证防洪安全。

雨一直下,三峡大坝有可能被超大洪水冲垮吗真相来了自古以来,我国的长江、黄河就像是难以被驯服的野马一样,每隔一段时间都会对造成严重影响。

黄河之所以容易会发生水患,是因为黄河的泥沙非常多,当泥沙沉积在下游后会导致下游形成地上河而决堤。

但长江的水患和黄河各有不同,黄河流域全唇兰大多位于副热带季风区,降雨量大,且80%的水量集中在汛情,属于雨洪河流。

长江流域平均每10年频发一次较大一次的洪水灾害,每一次发生超大洪灾,都会严重威胁当地人的安全,给当地经济造成严重损失。

为了解决这个问题,也为了能够更好地利用长江水资源,我国决定在长江修建我市一个堤坝,虽然在我们看来三峡大坝的主要功能是发电,但其实它的主要功能是防洪。

三峡的修建三峡大坝全轴长2309米,坝顶高185米,坝顶的宽度为15米,大坝底部的宽度为126米。

三峡大坝属于混凝土预力,次要依靠大坝自身的体重,来抵抗上游水压以及其他载荷量并保持大坝的稳定。

而如此巨大的大坝,对混凝土的需求非常大些。

钢结构的制作需要用到混凝土水泥、骨粉以及水等。

而水泥和区外水相遇后会向外散发热量,如果热量还制作未散发耗竭就将其制作成大坝,那么大坝表面和内部的温度将会不一,内部会向在散发热量的同时导致大坝受热膨胀而裂开。

在过去,工程师们在新建大坝时,会边修建,边冷却,但这样速度非常慢。

胡佛大坝的总设计师是个急性子,为了加快大坝的施工进度,他将水管埋藏在水闸之中,使用冰冷的河水冷却内部的温度,等到大坝建成之后,再将混凝土灌进到水管中,自然冷却后就可以得到一座坚固的大坝。

三峡大坝没有选用这样三峡大坝的设计,而是在制作混凝土的过程中,将冰块与水泥一起搅拌,冷却大坝的温度。

在施工时,使用喷雾车需要进行喷雾,这是因为喷出的水雾可以减少太阳光线直射到工程项目中,我们混凝土知道预制的比热容较小,光线受到阳光照射时很容易升温,大堤减少太阳光线直射可以防止大坝温度升高。

就这样,三峡大坝解决了水泥遇到水后发热的问题。

三峡水利枢纽简介一、工程概述长江三峡水利枢纽(简称三峡工程),位于湖北省宜昌市三斗坪镇,距下游葛洲坝水利枢纽40km。

经国务院审查并报全国人大审议通过的三峡工程建设方案是:“一级开发,一次建成,分期蓄水,连续移民”。

三峡工程正常蓄水位175m,汛期防洪限制水位145m,枯季消落最低水位155m,相应的总库容、防洪库容和兴利库容分别为393亿m3、221.5亿m3和165亿m3。

工程建成后,可使荆江河段的防洪标准由目前的约10年一遇提高到100年一遇,遭遇大于100年一遇的特大洪水时,辅以分洪措施可防止发生毁灭性灾害。

三峡水电站安装单机容量700MW的水轮发电机组26台,总装机容量18200MW,年发电量847亿kW.h;向华东、华中、重庆、广东等地区送电。

右岸还预留有6台单机容量700MW的地下电站。

三峡水库将显著改善长江宜昌——重庆660km的航道条件,对促进西南与华中、华东地区的物资交流和发展长江航运事业具有积极作用。

此外,还具有巨大的养殖、旅游等方面的效益,是一个条件优越、效益显著的综合利用水利枢纽。

三峡水利枢纽工程由大坝、水电站厂房、通航建筑物和茅坪溪防护工程等建筑物组成。

大坝为混凝土重力坝,坝顶高程185m,最大坝高181m。

坝顶长度2309.5m,泻洪坝段位于河床中部,两侧为厂房坝段和非溢流坝段。

泻洪坝段设有22个表孔,23个深孔和22个导流底孔。

泻洪坝段左侧的左导墙坝段和右侧的纵向围堰坝段上各设1个泻洪排漂孔,右岸非溢流坝段设1个排漂孔。

左岸厂房坝段设2个排沙孔,左岸非溢流坝段设1个排沙孔,右岸厂房坝段设4个排沙孔。

导流底孔在水库初期蓄水位(156m)运行前封堵。

电站厂房为坝后式厂房,由上游副厂房、主厂房、下游副厂房及尾水渠等建筑物组成,分别在左岸电站厂房安装14台、右岸电站厂房安装12台700MW的水轮发电机组,500kV开关站设置在厂坝间的上游副厂房内。

通航建筑物包括船闸(即双线五级船闸)和升船机。

三峡水库蓄水期长江中下游水文情势变化及对策王俊;程海云【摘要】三峡工程于2009年8月通过正常蓄水(175m水位)验收,标志着三峡工程将进入正常运行阶段,全面发挥防洪、发电和航运等综合效益.三峡水库正常蓄水运行后,将改变长江中下游水文情势,水文情势的变化也将带来一定的次生影响.结合三峡水库2009年试验性蓄水情况,分析了三峡水库蓄水期长江中下游出现异常低水位的成因,初步揭示了三峡水库正常运行后长江中下游水文情势的变化规律,并对降低三峡蓄水对中下游的影响等相关对策问题进行了初步探讨.【期刊名称】《中国水利》【年(卷),期】2010(000)019【总页数】4页(P15-17,14)【关键词】三峡水库;蓄水;长江中下游;水文情势;对策【作者】王俊;程海云【作者单位】水利部长江水利委员会水文局,430010,武汉;水利部长江水利委员会水文局,430010,武汉【正文语种】中文【中图分类】TV123一、三峡水库蓄水运用原则及近年蓄水情况三峡水库正常蓄水位175 m,汛期防洪限制水位145 m,枯季消落最低水位155m,相应防洪库容221.5亿m3。

按照国务院批准的三峡试验性蓄水期现行调度方案(《三峡水库优化调度方案》,2009年10月):汛末水库兴利蓄水时间不早于9月15日;蓄水期水库水位实行分段控制,9月25日水位不超过153 m,9月30日水位控制在156~158 m之间,10月底可蓄至汛后最高水位;蓄水期控制坝前水位上升速度,逐步减小下泄流量,10月下旬蓄水期间,一般情况水库下泄流量不小于6500m3/s。

2003年三峡工程进入围堰发电期,汛期按135 m水位运行,枯季按139 m水位运行。

2006年汛后三峡工程进入初期运行期,汛后水位抬升至156 m,汛期按144~145 m运行。

2008年汛后,三峡水库开始实施试验性蓄水,9月28日开始蓄水,11月 10日库水位最高蓄至172.80m。

2009年汛后,三峡水库从9月15日继续试验性蓄水,起蓄水位146.25 m,10月1日水位蓄至157.93 m,11月1日水位蓄至170.98 m,11月24日水位蓄至最高171.41m,相应库容距水库蓄满差35.6亿m3。

三峡水库运行后长江中游洪、枯水位变化特征韩剑桥;孙昭华;杨云平【摘要】流域大型水库蓄水后,坝下游河道调整过程中的洪、枯水位变化,对下游水安全、水生态和水资源利用影响甚大.利用19552012年长江中游各水文站水位、流量等资料,采用改进的时间序列分析方法,对三峡水库运行前后长江中游洪、枯水位变化特征进行了研究,结果表明:三峡水库蓄水前长江中游洪、枯水位变化的周期长度分别为9~14、11~15a,在假设三峡水库运行后水位无趋势性变化的前提下,估算得到的水位变化周期长度基本在20a以上,蓄水前的自然周期性已被打破,枯水位发生趋势性下降且无复归迹象,而洪水位波动周期虽有所延长,但上升幅度未超过历史波动变幅,仅可确定洪水位没有明显的下降趋势.三峡水库蓄水后坝下游长距离冲刷,枯水河槽冲刷量占平滩河槽的比例逐年增加,累计至2013年已达91.5%,是枯水位下降的主控因素.河槽冲刷导致的床沙粗化增加了河道床面阻力,高程在平滩水位附近的滩体上覆盖的大量植被增加了水流流动阻力,同时大量航道整治、护岸、码头等工程主体部分布设在枯水位以上,综合因素作用使得洪水河槽阻力增加.三峡水库蓄水后,虽然枯水期流量补偿作用显著削弱了枯水位下降的效应,但枯水位下降事实已经形成,不利于航道水深的提高及通江湖泊枯水期的水量存蓄,洪水位未明显下降,同级流量下的江湖槽蓄量不会明显调整.%The flood and low stage adjustments in downstream reach of reservoir projects have an important effect on water security,water ecology and water resource utilization.The variation features of the water stages are studied in the middle Yangtze River after impoundment of the TGR,based on the hydrological data via one improved method of the time series analysis.The results and conclusions are as follows: The low water stage exhibited a decreasingtrend due to its periodic time increased from 9-14 years to more than 20 years,while the flood stage had no decreasing trend because its change amplitude was less than the max value in history.The main reason for low stage decline is that the erosion amounts in low flow channel increased year by year,when its proportion accounted for the proportion of bank-full channel even reached at 91.5% in 2013.The river resistance has led to flood stage rising which increased by sand coarsening,vegetation coverage in beach above bank-full stage,and other projects such as navigation regulation,revetment,and wharf etc.Change in the water stages is harmful to the improvement of channel depth and the water storage in the reservoir,although the flow discharge compensation of reservoir improves the low flow stage.The water-storage capacities of lakes have no change because the flood stage is not significantly decreased.【期刊名称】《湖泊科学》【年(卷),期】2017(029)005【总页数】10页(P1217-1226)【关键词】三峡水库;水位变化;时间序列分析方法;防洪效益;长江中游【作者】韩剑桥;孙昭华;杨云平【作者单位】西北农林科技大学,杨凌 712100;武汉大学水资源与水电工程国家重点实验室,武汉 430072;武汉大学水资源与水电工程国家重点实验室,武汉 430072;交通运输部天津水运工程科学研究院,天津 300456【正文语种】中文流域大型水库蓄水后,蓄洪补枯作用改变了水库下游的流量过程,在清水下泄导致的冲刷过程叠加作用下,河道滩槽冲刷不均,洪水位和枯水位可能出现阶段性或趋势性的变化[1-2]. 尼罗河阿斯旺大坝修建后,坝下游河床平均下切0.45 m,水位下降0.8 m,水面比降减小[3];科罗拉多河哥伦峡大坝、密苏里河福特佩克大坝等水坝的下游河道也出现了水位下降,水流纵比降变缓的现象[4-5];中国汉江丹江口水库修建后,下游黄家港、襄阳水文站流量小于5000 m3/s时,水位下降1.5~1.7 m,流量大于10000 m3/s时,水位无明显降低趋势[6];美国密苏里河建库后,在枯水位下降超过2.5 m的同时,坝下游堪萨斯城洪水位抬高近1 m[7]. 综上,水库下游河道枯水位下降,而洪水位降幅相对较小甚至有所抬升的水位变化特点,在国内外多条河流上得到了证实. 枯水位下降与河床下切幅度的大小关系,决定着航道条件的优劣[8],也控制着枯水期通江湖泊出口的侵蚀基准面,洪水位变化则是防洪[9-10]、江湖关系调整[11]等更为关注的内容,因此开展水库下游洪、枯水位变化的研究具有重要意义.三峡水库是世界上规模最大的水利枢纽,在其下游的水沙输移、河床调整、床沙粗化等方面,国内外学者进行了大量研究. 针对枯水位变化,三峡水库蓄水前众多研究单位预测成果一致认为长江中游枯水位将大幅下降,水库蓄水后,航道治理研究人员考虑水库不同运行阶段对枯水流量的补偿作用,对枯水位与航道水深的关系开展了大量研究[12-13]. 但对于洪水位的变化,则一直都存在争议,部分研究[14-15]认为洪水位将会下降,由此增加的防洪效益巨大,另外一部分研究[16]则认为洪水位变幅不大,防洪效益有限. 三峡水库蓄水后原型观测资料显示,虽然各站最低水位明显升高,但长江中游同流量下枯水位下降比较明显,与预测结果基本一致[17],最高水位有所降低,但同流量下洪水位并未明显下降. 三峡水库运行后坝下游的同流量下洪水位是否存在下降趋势,即使结合蓄水后观测资料也难以做出判断,其主要原因有两个:一方面是由于年内水位流量关系的不恒定性,即使采用校正因素法、落差指数拟合法等单值化处理方法也难以形成稳定的水位流量关系曲线,并且以此为据生成的水位时间序列难以具有统一的误差标准[18];另一方面,年际之间水位波动性强,同流量下水位在大水年抬升、小水年回落等非工程因素影响下的波动特性在天然情况下也普遍存在[19-20],三峡水库蓄水后的短期时间内,水位变化是趋势性调整,还是正常的周期性波动,很难在水位时间序列中加以识别. 鉴于以上问题,本文利用长江中游各水文站1955-2012年水位、流量等资料,采用改进的时间序列分析方法以分离提取水位变化的周期性、趋势性、随机性特征,由此判断水位是否发生趋势性调整;结合河床形态、床面阻力、水流阻力及重点人类活动等要素,分析长江中游洪、枯水位变化的成因,并探讨水位变化对通江湖泊出流、航道条件等的影响.长江中游自宜昌至湖口约955 km,其中宜昌至枝城河段长61 km,是山区河流向平原河流的过渡河段,河床为卵石夹砂组成;枝城至城陵矶河段习称荆江,南岸自上而下分别有松滋、太平、藕池“三口”分流入洞庭湖,集纳湘、资、沅、醴“四水”的洞庭湖出流在城陵矶附近汇入长江干流[17]. 城陵矶至湖口河段河床组成为细砂及极细砂,其间有汉江、鄱阳湖水系分别在汉口、湖口入汇(图1).长江中游一直是水利、航道部门治理、开发的重点河段,自1950s以来,以稳定河道、开发河流资源为目的,修建了众多水库,实施了堤防加固、护岸工程、航道整治、岸线利用等工程. 大型人类活动有:1968-1972年下荆江实施的系统裁弯工程,主要对中洲子、上车湾河段进行了人工裁弯,沙滩子河段发生自然裁弯;1981年建成的葛洲坝水利枢纽工程,导致坝下游河道发生冲刷[6];2003年6月三峡水利枢纽蓄水运用,在蓄水初期坝前蓄水位为135 m,在2006年汛末实现了156 m蓄水,在2008年汛末蓄水水位达到172.8 m,2009年以后为175 m 正常蓄水位,水库运行以来削减来沙量达80%以上[17].2.1 数据来源收集了宜昌、枝城、沙市、螺山、汉口站的水位、流量资料,时段为1955-2012年,跨度为58 a. 其中沙市站1991年建站,之前仅测验水位,下游65 km处设有新厂站,两站之间无分汇流,因此1991年之前沙市站流量资料直接引用新厂站实测数据补齐. 监利站受洞庭湖出流随机成分的影响,水位-流量关系散乱[17],本文暂不涉及其水位变化. 数据来自于长江水利委员会水文局,高程基准均为黄海高程.2.2 研究方法2.2.1 水位趋势性调整判别指标的选取对水位趋势性的判别,一般是从水位时间序列中提取趋势成分进行研究,但蓄水后周期成分与趋势成分可能相互掺杂,在2003年至今短时间尺度上难以分离. 由于趋势成分可以看作是周期长度比实测序列长得多的长周期成分,如存在趋势性变化,掺杂趋势成分的时间序列周期时间必然延长[21],因此本文采用比较三峡工程影响前后水位变化周期特征的方法,以此判断蓄水后水位是否发生趋势性调整. 其具体过程是基于反证法的思路:首先从水位数据中识别出历史水位波动特征,包括周期、振幅等;其次,假设三峡水库蓄水对长江中游水位无趋势性影响,即水库蓄水前后长江中游水位一直处于同种变化状态,由此得到最近一个周期的变化特征;最后,将最近一个变化周期与历史周期的特征值进行比较,若二者差异巨大,则说明假设不成立,即水库蓄水前水位变化的历史规律已被打破. 其判别指标如下:式中,SP为三峡水库蓄水后的水位周期,SN为三峡水库蓄水前的水位周期.从三峡水库蓄水前、后水位周期波动特性的差别来考察水位变化特点,需首先生成水位时间序列、消除水位时间序列中重要人类活动引起的趋势成分,进而滤除随机成分,提取周期性特征进行对比分析.2.2.2 水位时间序列的生成方法选取连续的3日水位和流量数据取平均值,以消除水流涨落、测量等水位流量关系不恒定引起的随机误差. 针对水位-流量关系误差在时间序列上的不一致问题,将多年水位-流量关系做二次多项式回归曲线,以同一特征流量下,特定年份水位相对多年平均回归曲线的残差平均值形成水文残差时间序列来反映水位的时间变化特点,残差平均值计算依据公式(2),水位残差时间序列可描述为公式(3)[22]:式中,分别为每组水位、流量数据的残差、实测值和回归曲线预测值;分别为特定年份n的残差平均值与该年份中第j组水位流量数据残差;M为年份n内的实测点个数;N为时间序列长度.考虑到特定特征流量所对应的水位、流量数据点相对较少,因此将确定水位的特征流量扩展为以特征流量为中心,特征流量±5%范围的流量区间,5%的数值为随机选取. 对于少数在特征流量区间内无流量数据的年份,水位残差依据前后年份数据线性插值取得. 特征流量的选取既要反映出洪、枯水位特性,又要保证较长时期的一致性,结合实测资料分析,宜昌、枝城、沙市、螺山、汉口水文站的枯水特征流量分别取6000、6000、6000、7500和12000 m3/s,接近多年平均流量的一半,水流未充满河槽,洪水特征流量分别取40000、40000、35000、40000和40000 m3/s,水流淹没河漫滩,可反映出洪水特性.2.2.3 基于人类活动的水位残差时间序列趋势性成分消除方法研究河段内曾发生过多次影响重大的人类活动,所以采用传统水文时间序列趋势线消除趋势性成分的方法并不适用. 本文采用按人类活动年代为分界分时段取波动中心值计算距平的方法,将趋势性成分滤除. 其中距平是指原始信号与平均值(波动中心)的差值,更易凸显时间序列中的实际波动特性. 根据工程强度的影响,以下荆江裁弯、葛洲坝水利工程运用、三峡水库运用为界分为4个时段,其中葛洲坝水利工程运用后的阶段3与阶段4统一计算波动中心线数值.2.2.4 随机成分滤除与周期性特征提取方法对于水位时间序列中随机成分的滤除问题,主要应用小波分析方法. 基于人类活动的水位残差距平时间序列消除高频成分后的低频成分即为水位残差序列的周期波动成分. 采用Mallat快速算法,小波函数采用Daubecheis 4正交小波,小波母函数ψ(t)时间序列f(kΔt)(k=1、2、…、N)的离散小波的基本计算公式为:式中,a为尺度因子,反映小波的周期长度;b为时间因子,反映时间上的平移;Δt为取样时间间隔;是ψ(t)的复共轭函数;Wf(a,b)称小波(变换)系数.周期性特征以周期长度来衡量. 蓄水前周期长度的统计以两个波峰之间的时距为准,并将各个周期长度算术平均值作为平均周期长度,蓄水后没有完整周期,且大多数站点水位残差在蓄水后处于单向变化状态,因此可将其考虑为1/2周期,进而推算整个周期时间,需要说明的是当前水位波动并未完成1/2个周期,以此推算的周期长度只是为了对比蓄水前后的变化,不能用以估算调整达到新平衡点的时间. 3.1 水位残差时间序列宜昌、枝城、沙市站的枯水位残差、整体下降特点较为明显,而洪水位残差在葛洲坝水库蓄水前一直处于波动状态,2003年后未出现明显下降趋势. 螺山站枯水位残差在葛洲坝蓄水前基本为负值,之后有增大特点,在1998年达到峰值(1.27 m),2003年后有所下降,洪水位残差则一直存在较大的波动,2003年前后未出现明显区别. 汉口站枯水位残差一直存在波动,洪水位与螺山站较为一致(图2). 洪、枯水位在一直波动的长时间水位残差序列里是否有趋势性变化难以判别.3.2 基于人类活动的水位残差距平时间序列对人类活动引起的趋势因素进行消除,得到基于人类活动的水位残差距平时间序列(图3),下荆江裁弯后,上游宜昌、枝城、沙市水文站枯水位波动中心线分别下降0.44、0.29和1.00 m,洪水降幅小于枯水降幅;葛洲坝蓄水后,宜昌水文站枯水位、洪水位波动中心线分别下降0.94和0.42 m,沙市水文站枯水位波动中心线继续下降了1.53 m,洪水位由于1996-1998年的特高水位而抬高0.27 m,这些变化特点与荆江裁弯、葛洲坝水库蓄水后水位变化的已有研究成果[23]在趋势上基本一致. 在去除人类影响分段求距平值后,水位残差的波动相比原始序列更加规则,但受随机因素的干扰,波动幅度及周期特征仍然难以提取.3.3 随机成分滤除及水位趋势性的调整判别采用小波分析方法滤除随机成分,水位残差序列的波动特性较为清晰,且不与原始序列失真(图4). 统计三峡水库蓄水前的平均水位周期、最大水位周期及蓄水后的水位变化周期(图5),其中枯水位残差蓄水后处于单向下降阶段,洪水位残差处于单向抬升阶段,因此估算得到的蓄水后水位周期是远远偏小的.1)枯水位变化. 宜昌、枝城、沙市水文站在蓄水前基本以11 a左右作周期波动变化,波峰均在1964、1977、1990、1998年左右出现,仅波幅有所差异,蓄水后水位残差持续降低,周期均已超过20 a;螺山、汉口水文站蓄水前以15 a左右的周期波动变化,波峰均出现在1968、1982、1998年左右,蓄水后的2003-2012年,水位单向下降,因此各站周期均大于20 a,超过蓄水前的最大周期. 从残差变幅来看,除了枝城、螺山两站,其他站点在蓄水后的变幅均超过了历史最大变幅.2)洪水位变化. 宜昌、枝城、沙市水文站蓄水前以11 a左右的周期波动变化,波峰均在1967、1979、1989、1998年附近出现,蓄水后水位残差均处于相对升高状态,周期大于16 a,超过了蓄水前的周期;螺山站蓄水前水位波动的平均周期为14 a,蓄水后水位残差处于阶段性增大状态,波动周期延长为20 a以上;汉口水文站洪水位在2002-2006年略有下降,而2006-2012年持续抬升,因此估算的蓄水后周期在14 a以上,大于蓄水前的周期. 但是需要指出的是,三峡水库蓄水后,除宜昌站外,各站洪水位残差的变幅均未能超过蓄水前的历史波动最大幅度. 综上,三峡水库蓄水后各水文站特征水位变化的估算周期长度相比自然周期均有所延长,说明蓄水后水位残差的时间序列确实存在较多的趋势性成分,枯水位表现为趋势性下降,而洪水位由于残差幅度未能超过历史最大波幅,仅可判断其没有明显下降趋势,即洪、枯水位变化存在明显的调整分异规律.4.1 三峡水库蓄水前水位变化因素分析长江中游水位受来流过程与河道冲淤的直接影响,上游来流涨落率、下游干支流水流遭遇或流域极端水沙条件均能引起水位随机性变动,水沙过程、人类工程引起的河道适应性调整、河床阻力变化等河床边界条件改变,是同流量下水位调整的主要因素[6,24-25].天然来水来沙条件下,长江干流年际间冲淤交替等现象被已有研究成果所证实[26],宜昌至大通河段泥沙冲淤存在7~8 a的高-低回旋变化,由此引起河道形态、河床阻力、河床组成等水流边界的复归性调整,水沙过程的波动特性就决定了水位时间序列围绕某一中心线波动的周期特征[21].对于人类活动的影响,在三峡水库蓄水前主要考虑荆江裁弯工程、葛洲坝工程. 荆江裁弯工程主要通过改变下荆江的河道边界,降低侵蚀基准面导致荆江发生溯源冲刷;采用地形法计算1966-1980年荆江河段共冲刷7.146×108 m3,不同流量下水位均有所降低,且洪水降幅小于枯水;荆江冲刷的泥沙在城陵矶-汉口河段落淤,造成了洪水位的抬高,至1978年才基本稳定. 葛洲坝工程拦截了大量推移质泥沙,导致其下游河道沿程冲刷,宜昌水文站至1991年,当流量为4000 m3/s时,水位较建库前降低约1.10 m;当流量为20000 m3/s时,水位降低约1.00 m,坝下游水位至1991年左右重新处于相对稳定状态. 这说明人类活动影响下,河流系统经过自调整后能达到新的相对平衡状态,适应于新的水沙条件[27-28].以上各种因素影响下的水位变化说明,水文测验获得的水位时间序列,实际上是河道系统在流域来水来沙因素作用下的输出信号,其具有周期成分、随机成分、趋势成分等信号组成特征. 本文的分析表明,长江中游各站洪、枯水位在三峡水库蓄水前的波动周期为11 a左右,与已有成果[21]基本相符,说明本文采用的研究方法是合理的.4.2 三峡水库运行对洪、枯水位的影响4.2.1 坝下游河道形态变化的影响三峡水库蓄水以来,长江中游河床大幅冲刷,且多集中于枯水河槽,2003-2013年期间宜昌至湖口河段平滩河槽冲刷11.9×108m3,枯水河槽占91.5%(图6). 在河道断面上也可以看出,断面扩大范围主要集中于枯水位以下,枯水位以上变化不大(图7),河床冲刷引起枯水过水面积增大的比例大于洪水,即河床变形对于枯水的下降影响作用也远大于洪水.4.2.2 坝下游河道阻力调整的影响引起坝下游河道阻力调整的因素主要有床沙粗化、洲滩植被覆盖、整治工程修建等,下面从这几个方面分别进行阐述:1)河床粗化引起的床面阻力变化. 三峡水库蓄水后,在坝下游河道冲刷的同时,河床表层床沙也表现为粗化趋势[29-30]. 宜昌至枝城河段床沙平均中值粒径由2003年11月的0.638 mm增大到2010年10月的30.4 mm,增幅达48倍;枝城至杨家垴河段的床沙中值粒径相比蓄水前增大20倍左右. 依照长江科学院提出的糙率估算公式进行计算[31],引起河床糙率增大1.65倍左右, 而荆江沙质河段的糙率增大1.03倍左右,城陵矶-湖口河段的糙率增大1.01~1.03倍,与沙质河床粒径粗化程度不大相对应.2)滩地植被覆盖对水流行进的阻滞作用. 长江中下游为冲积型河流特性,发育有大量的江心洲和河漫滩,在三峡水库蓄水后大流量被削减,水流漫滩时间明显减少,洲滩表面长期裸露使得以往高水位淹没的滩体被植被覆盖. 如长江中游的天兴洲滩体,高程在平滩水位附近的滩体上生长大量植物,当洪水漫滩时,阻滞了水流行进[32].3)河道与航道治理工程对边界阻力的影响. 2003年以来,长江中游实施了大量的航道整治工程,沙卵石河段主要是采取护底工程,直接增加了河床阻力;沙质河段对边滩和心滩进行守护,在江心洲头实施守护和调整型工程. 这些工程主要作用在枯水河槽以上,一定程度上增大了河道阻力. 水利部门也实施了大量的岸线加固与守护工程,在提高长江堤防岸线防洪能力的同时,也增加了水流的岸壁阻力. 中游河段分布有大量的码头、景观等工程,对河道洪水位形成叠加影响,是增加边界阻力的因素之一[33].4)河道综合阻力变化. 根据2002和2012年实测水面线,采用曼宁公式反算了荆江沙质河段的糙率系数. 由图8可知,各流量下的糙率系数均呈增大趋势,说明蓄水后的河床综合阻力有所增大,以糙率系数增大值/绝对值作为增大比例,可见糙率系数增大比例随流量增大而增大,流量小于20000 m3/s时,增大比例在14.9% 左右,流量大于30000 m3/s时,增大比例超过了20.0%,最大可达26.6%,说明中枯水流量下的河床阻力增大值小于洪水流量级. 因此,蓄水后河道综合阻力增大,且枯水时期阻力增大幅度小于洪水时期.综上,在枯水流量下,河床阻力增大对于水位抬升效应难以抵消河床下切造成的下降效应,使得枯水位趋势性降低;在洪水流量下,河床阻力增大效应与河道主槽冲刷效应接近,使得洪水位并未明显下降.4.3 水位变化对通江湖泊、航道条件的影响三峡水库蓄水后长江中游河道枯水位趋势性下降,但最低水位均存在抬升趋势,如枝城水文站、螺山站最低水位升高1 m左右(图5),这显然是由于三峡水库的枯水期补水作用大于同流量水位降幅所致. 2008年以来,宜昌站下泄流量均大于5000 m3/s,相比于蓄水前3300 m3/s的最枯流量平均值增加了近2000 m3/s,但在汛后三峡水库蓄水的9-11月份,宜昌来流被削减,同流量下水位下降会降低湖泊底水位. 而洪水位未明显下降,说明同流量下干流河道槽蓄量和通江湖泊调蓄湖容并不会明显增大.1)三峡水库蓄水前,长江中游各水文站同流量下水位波动周期长度在9~15 a之间,而在假设三峡水库运行后长江中游水位无趋势性变化的前提下,估算的各站水位变化周期基本都超过20 a;枯水位单向下降,多站变幅超过历史最大波幅,存在明显下降趋势,洪水位阶段性单向抬升,但变幅未超过历史最大波幅,仅可判断其未明显趋势性下降,即存在在洪、枯水位变化不一致的调整分异规律.2)河床冲刷与河床阻力增大的综合作用,是造成洪、枯水位调整分异规律的主要原因. 不同流量下河槽变形幅度不一致,泥沙冲刷集中于枯水位河槽;而床沙粗化、洲滩为植被覆盖、人类涉水工程等引起河床阻力普遍增大,在洪水河槽体现更为明显.3)在三峡水库的滞洪补枯作用下,枯水位下降不致对长江中游的航道、取水等问题产生重大不利影响,但在汛后蓄水阶段可能会增加两湖的出流量,洪水位未明显下降,同流量下江湖槽蓄能力变化有限.需要指出的是,文中结果均是在现有资料长度上得到的,三峡水库蓄水时间尚短,随着河床进一步冲刷,高洪水位变化趋势还需进一步跟踪观测. 此外,文中对河道阻力方面的成因分析较为宏观,更为细致的工作尚有待开展.【相关文献】[1] Petts GE, Gurnell AM. Dams and geomorphology: Research progress and future directions. Geomorphology, 2005, 71(1/2): 27-47.[2] Graf WL. Downstream hydrologic and geomorphic effects of large dams on American rivers. Geomorphology, 2006, 79: 336-360.[3] Saad MBA. Nile river morphology changes due to the construction of high Aswan dam in Egypt. Egypt: Ministry of Water Resources and Irrigation Report, 2002: 14.[4] Shields JR, Douglas F, Simon A et al. Reservoir effects on downstream river channel migration. Environmental Conservation, 2000, 27(1): 54-66.[5] Topping DJ, Schmidt JC, Vierra LE. Computation and analysis of the instantaneous-discharge record for the Colorado River at Lees Ferry, Arizona-May 8, 1921, through September 30, 2000. Us Geological Survey Professional Paper, 2003, 24(4): 30-33.[6] Lu Jinyou. Variation of stage-discharge relationship of downstream of hydro-junction. Hydro-Science and Engineering, 1994, (1): 109-117. [卢金友. 水利枢纽下游河道水位流量关系的变化. 水利水运工程学报, 1994, (1): 109-117.]。

三峡水库的正常蓄水位、防洪限制水位、枯水期最低消落水位

点击量:963 回复数:0 举报人杰地不灵发表于 2011-05-17 13:32:37

三峡水库有三个特征水位:正常蓄水位、防洪限制水位和枯水期最低消落水位(见图7)。

水利水电工程中的水位均为海拔高程,故在书写时均不再注明"海拔高程"四个字,三峡水库的水位采用的是以上海吴淞口海平面为零点的"吴淞高程"。

图7三峡水库三个特征水位示意图

一、正常蓄水位

三峡水库在正常运用情况下,为满足兴利除害的要求而蓄到的最高蓄水位叫做正常蓄水位。

初步设计阶段,长江委在可行性研究阶段确定的 "一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民"建设方案及最终正常蓄水位为175米的基础上,又重点研究了172米、175米、177米三个方案。

正常蓄水位愈高,防洪、发电、航运等综合效益愈大,但水库淹没及移民数量愈大,泥沙淤积愈难处理,投资愈多,对库区生态与环境的不利影响愈大。

三个正常蓄水位方案的比较结果符合上述规律,但没有大的本质差别。

考虑到175米正常蓄水位方案是论证阶段经有关专家组、有关部门和地方反复研究,一致推荐的,又经国务院三峡工程审查委员会审查通过并经国务院批准的,因此,初设阶段仍推荐采用175米正常蓄水位方案,相应的三峡水库总库容为393亿立方米。

二、防洪限制水位

水库在每年汛期允许兴利蓄水的上限水位叫做防洪限制水位,也叫汛期限制水位,也是水库在汛期防洪运用时的起调水位。

在同样的正常蓄水位条件下,防洪限制水位愈低,防洪库容愈大,使防洪调度有更大灵活性;对水库排沙愈有利,从而对库尾回水变动区航道也有利;但减小了汛期的发电水头,对发电不利。

初设阶段,长江委也在可行性研究基础上,进一步研究了140米、145米、150米三个方案。

140米方案虽有246亿立方米防洪库容,但汛期发电量约损失30~38亿千瓦时,机组出力降低约9%。

150米方案,在水库运行初期对库尾泥沙淤积影响不大,但随着水库运用时间的延长,高于145米方案,重庆河段的累积性淤积将增加,工程整治措施的难度有所增大。

因此,全面

考虑,三峡水库防洪限制水位仍以维持可行性研究报告推荐的145米为宜。

三峡水库防洪限制水位145米时,145米至175米之间的防洪库容有221.5亿立方米。

三、枯水期最低消落水位

枯水期最低消落水位,是指三峡水库在正常运用情况下,允许枯水季节消落到的最低水位。

这一水位的选择,取决于发电与航运。

在同样的正常蓄水位条件下,枯水期最低消落水位愈高,上游航道水深愈大、发电水头愈大,但兴利库容愈小,发电流量减少,枯季水库下泄流量也减少,不利于发电出力和下游航道水深。

初设阶段,长江委也在可行性研究基础上,进一步比较了150米、155米、160米三个方案。

从满足航运要求考虑,枯水期最低消落水位不能低于155米,如果选用150米方案,长寿以上的上下洛碛、王家滩等浅滩将出露而碍航,155米时,上述浅滩全部被淹没;如果选用160米

方案,水库兴利库容较155米方案减少30多亿立方米,枯季下泄流量约减少300立方米/秒。

综合考虑发电和航运要求,枯水期最低消落水位仍以采用可行性研究报告推荐的155米为宜。

这一水位时三峡水库的兴利库容为165亿立方米。