微波遥感

- 格式:docx

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:15

微波遥感技术和应用机械工程学院机械设计制造及其自动化张霁1005040221一、遥感技术的介绍遥感技术是20世纪60年代兴起的一种探测技术,是根据电磁波的理论,应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息,进行收集、处理,并最后成像,从而对地面各种景物进行探测和识别的一种综合技术。

目前利用人造卫星每隔18天就可送回一套全球的图像资料。

利用遥感技术,可以高速度、高质量地测绘地图。

它好比孙悟空的一双火眼金睛,能从云朵上看清万物根本面目,从高空感知地下和海底的宝藏。

二、微波遥感的定义运用波长为1~1 000mm的微波电磁波的遥感技术。

包括通过接收地面目标物辐射的微波能量,或接收遥感器本身发射出的电磁波束的回波信号,根据其特征来判别目标物的性质,特征和状态,包括被动遥感和主动遥感技术。

微波遥感对云层、地表植被、松散沙层和冰雪具有一定的穿透能力,可以全天侯工作。

微波遥感是传感器的工作波长在微波波谱区的遥感技术,是利用微波投射于物体表面,由其反射回的微波波长改变及频移确定其大小、形态以及移动速度的技术。

常用的微波波长范围为0. 8~30厘米。

其中又细分为K、Ku、X、G、C、S、Ls、L等波段。

微波遥感的工作方式分主动式(有源)微波遥感和被动式(无源)微波遥感。

前者由传感器发射微波波束再接收由地面物体反射或散射回来的回波,如侧视雷达;后者接收地面物体自身辐射的微波,如微波辐射计、微波散射计等。

三、遥感技术的发展史遥感是以航空摄影技术为基础,在20世纪60年代初发展起来的一门新兴技术。

开始为航空遥感,自1972年美国发射了第一颗陆地卫星后,这就标志着航天遥感时代的开始。

经过几十年的迅速发展,目前遥感技术已广泛应用于资源环境、水文、气象,地质地理等领域,成为一门实用的,先进的空间探测技术。

1、萌芽时期1608年制造了世界第一架望远镜。

1609年伽利略制作了放大三倍的科学望远镜并首次观测月球。

1794年气球首次升空侦察。

微波遥感文献综述微波遥感是遥感技术的一个重要分支,它利用微波的特性来探测和感知地球表面及大气层中的物体和现象。

微波遥感技术具有全天候、全天时、穿透性强等独特优势,因此在军事侦察、环境监测、资源调查、灾害监测与评估等领域具有广泛的应用前景。

一、微波遥感技术的发展历程微波遥感技术的发展可以追溯到20世纪40年代,当时主要用于雷达距离测量和无线电导航。

随着雷达技术的发展,人们开始利用雷达回波来探测地球表面和大气层中的物体和现象。

20世纪60年代,微波辐射计的出现使得微波遥感技术得到了进一步的发展。

随后,微波遥感技术逐渐发展成为一门独立的学科,并广泛应用于各个领域。

二、微波遥感技术的原理与特点微波遥感技术主要利用微波与物体之间的相互作用来获取物体的信息。

微波遥感系统通常由微波发射器、微波接收器和数据处理系统等部分组成。

微波发射器向目标物体发射微波信号,微波信号在传播过程中与目标物体发生相互作用,如反射、散射、透射等,然后被微波接收器接收。

通过对接收到的微波信号进行处理和分析,可以获取目标物体的形状、大小、位置、速度等信息。

微波遥感技术具有以下特点:1.全天候、全天时工作能力:微波遥感技术不受光照和时间限制,可以在任何天气条件下进行探测和感知。

2.穿透性强:微波能够穿透云层和天气条件,不受光照和时间限制,因此可以获取更真实、更准确的地面信息。

3.安全性高:微波遥感技术采用非接触式探测方式,可以避免人员风险和安全问题。

4.分辨率高:微波遥感技术可以提供高分辨率的雷达距离像和微波辐射图像,能够捕捉到更多的细节和信息。

三、微波遥感技术的应用领域1.军事侦察:微波遥感技术可以提供高分辨率的雷达距离像和微波辐射图像,用于军事情报收集、目标识别和场景感知等。

2.环境监测:微波遥感技术可以监测大气层中的水汽、云层、温度等参数,用于气象预报、气候变化研究和环境监测等。

3.资源调查:微波遥感技术可以提供地表覆盖、土地利用、矿产资源等信息,用于资源调查和管理。

微波遥感的特点及应用微波遥感是指利用微波辐射进行地球观测和获取信息的技术。

相比于可见光遥感,微波遥感具有许多独特的特点和优势。

下面我们将详细介绍微波遥感的特点及应用。

一、特点:1. 渗透性强:微波辐射在大气中的吸收较小,能够穿透云层和大气,实现对地观测。

这使得微波遥感可以进行全天候的观测,不受天气条件的限制。

2. 能量散射能力强:微波在物质中的能量传播方式主要是散射,而可见光主要是吸收和反射。

微波在大气和地表的相互作用中发生多次散射,使得微波遥感可以探测到更深的物质内部的信息,如土壤湿度、地下水、植被结构等。

3. 对地表特征高分辨率:由于微波辐射的波长相对较长,具有较好的穿透能力,因此能够获得更高的地表分辨率。

这对于地表特征的提取和分析非常重要。

4. 日夜温度测量:由于微波辐射的能力,可以实现对夜间地表温度的测量。

这对于冷、热起伏明显的区域的温度监测非常重要。

二、应用领域:1. 土壤湿度监测:微波辐射与土壤的湿度有很强的敏感性。

通过测量微波辐射在地表的散射特征,可以获取土壤湿度信息。

这对于农业灌溉、旱灾预测和宇航员生活支持系统等方面具有重要意义。

2. 气象监测:微波辐射可以探测大气中的水汽含量和温度。

这对于天气预报和气候研究非常重要。

例如,微波辐射可以用来监测台风的路径和强度,预测降雨和积雪情况等。

3. 海洋观测:微波辐射对海洋表面的散射和反射特性非常敏感。

通过测量微波辐射的回波,可以获得海洋表面的风力、风向、波高和海表温度等信息。

这对于海洋气象、海洋环流研究和渔业管理具有重要意义。

4. 林业监测:微波辐射可以穿透植被层,获取地表以下植被结构和湿度等信息。

通过对森林的微波辐射特征进行分析,可以实现森林类型分类、植被生长状态监测和森林火灾预防等。

5. 地表变形监测:微波遥感可以通过测量地表的微小振动和变形,实现对地壳运动、地震活动和地表沉降等现象的监测。

这对于地质灾害预警和城市建设等有重要意义。

总之,微波遥感具有渗透性强、能量散射能力强、对地表特征高分辨率和日夜温度测量等特点。

微波遥感原理微波遥感是一种利用微波进行遥感探测的技术,它可以获取地球表面的信息,包括地形、植被、土壤、水文等。

微波遥感具有天气无关性和全天候性的优点,因此在农业、环境监测、气象预测、国防安全等领域有着广泛的应用。

微波遥感的原理是利用微波与地物之间的相互作用来获取地物的信息。

微波在穿过大气层和与地物相互作用时会发生散射、反射、吸收等现象,不同地物对微波的响应也不同,因此可以通过分析微波与地物之间的相互作用来识别和提取地物信息。

微波遥感的基本原理可以用雷达技术来解释。

雷达是一种利用电磁波进行探测和测距的技术,它发射的微波脉冲被地物反射后再接收,通过测量微波的传播时间和频率的变化来获取地物的位置、形状、运动状态等信息。

在微波遥感中,利用雷达技术可以获取地表的高程、形态、粗糙度等信息。

除了雷达技术,微波遥感还可以利用 passiv 微波遥感技术。

在 passiv 微波遥感中,利用地物自身发射的微波辐射来获取地物的信息。

地物的微波辐射受地物的温度、湿度、盐度等因素影响,因此可以通过分析地物的微波辐射来获取地物的温度、湿度、盐度等信息。

微波遥感技术在农业领域有着广泛的应用。

通过微波遥感可以获取作物的生长状态、土壤湿度、地表温度等信息,帮助农民进行精准农业管理,提高农作物的产量和质量。

同时,微波遥感还可以监测农田的水分状况,帮助农民进行灌溉调度,提高水资源利用效率。

在环境监测领域,微波遥感可以用来监测湖泊、河流、海洋等水体的水质、水温、水位等信息,帮助保护水资源、预防水灾。

此外,微波遥感还可以监测森林、草原、湿地等生态系统的变化,帮助保护生态环境、预防自然灾害。

总的来说,微波遥感技术具有广泛的应用前景,可以为农业、环境监测、气象预测、国防安全等领域提供重要的数据支持。

随着技术的不断发展,微波遥感技术将会发挥越来越重要的作用,为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。

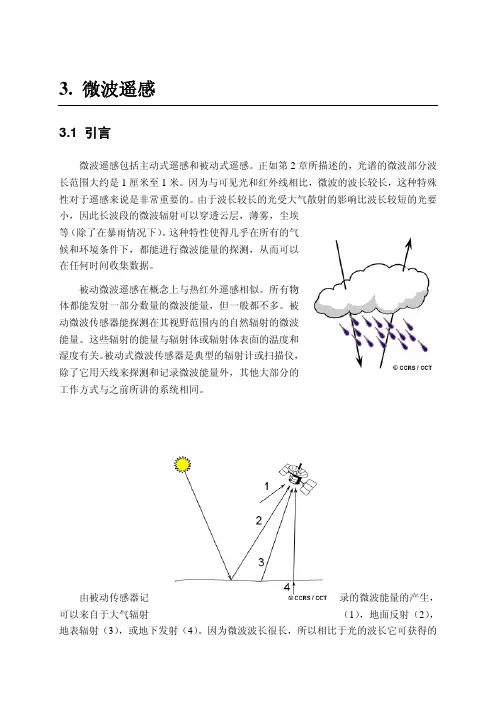

3. 微波遥感3.1 引言微波遥感包括主动式遥感和被动式遥感。

正如第2章所描述的,光谱的微波部分波长范围大约是1厘米至1米。

因为与可见光和红外线相比,微波的波长较长,这种特殊性对于遥感来说是非常重要的。

由于波长较长的光受大气散射的影响比波长较短的光要小,因此长波段的微波辐射可以穿透云层,薄雾,尘埃等(除了在暴雨情况下)。

这种特性使得几乎在所有的气候和环境条件下,都能进行微波能量的探测,从而可以在任何时间收集数据。

被动微波遥感在概念上与热红外遥感相似。

所有物体都能发射一部分数量的微波能量,但一般都不多。

被动微波传感器能探测在其视野范围内的自然辐射的微波能量。

这些辐射的能量与辐射体或辐射体表面的温度和湿度有关。

被动式微波传感器是典型的辐射计或扫描仪,除了它用天线来探测和记录微波能量外,其他大部分的工作方式与之前所讲的系统相同。

由被动传感器记录的微波能量的产生,可以来自于大气辐射(1),地面反射(2),地表辐射(3),或地下发射(4)。

因为微波波长很长,所以相比于光的波长它可获得的能量就相当少。

因此所需要的视野域必须大到能探测足够的能量以记录一个信号。

因此大部分的被动微波传感器的空间分辨率都比较低。

被动微波遥感可以应用于气象,水文和海洋学的研究。

通过观察大气本身,或"透过"大气观测(这依赖于波长),气象学家可以利用被动式微波测量大气剖面,并确定大气中水和臭氧的含量。

微波的发射受水分含量的影响,因此水文学家可使用被动式微波测量土壤湿度。

海洋学的应用包括绘制海冰图,海流图,海面风场图以及污染物的探测,如浮油。

主动微波传感器自己能提供微波辐射源来照射目标。

主动微波传感器通常分为两个截然不同的类型:成像和非成像传感器。

最常见的一种成像主动式微波传感器是雷达。

雷达(RADAR)是无线电探测和测距(RAdioDetection And Ranging)的简称,它的全名实际上也概括了雷达传感器的功能和操作方式。

微波遥感一、微波遥感概述1、微波微波是指波长1mm——1m(即频率300MHz——300GHz)的电磁波,包括毫米波、厘米波、分米波,它比可见光-红外(0.38——15μm)波长要大的多。

最长的微波波长可以是最短的光学波长的250万倍。

常用的微波波长范围为0. 8~30厘米。

其中又细分为K、Ku、X、G、C、S、Ls、L等波段。

微波遥感用的是无线电技术。

微波遥感:是传感器的工作波长在微波波谱区的遥感技术,是利用某种传感器接受地理各种地物发射或者反射的微波信号,藉以识别、分析地物,提取地物所需的信息。

微波遥感系统有主动和被动之分。

所谓主动微波遥感系统,指遥感器自身发射能源。

“雷达”是一种主动微波遥感仪器。

雷达是用无线电波探测物体并测定物体距离的,这一过程中需要它主动发射某一频率的微波信号,再接收这些信号与地面相互作用后的回波反射信号,并对这两种信号的探测频率和极化位移等进行比较,生成地表的数字图像或者模拟图像。

微波辐射计是一种被动微波遥感仪器,记录的是在自然状况下,地面发射、反射的微弱的微波能量。

2、微波遥感的历史微波遥感的发展可以追溯到20世纪50年代早期,由于军事侦察的需求,美国军方发展了侧视机载雷达。

之后,侧视机载雷达SLAR 逐步用于非军事领域,成为获取自然资源与环境数据的有力工具。

1978年美国发射的Seasat海洋卫星以及随后发射的航天飞机成像雷达计划、苏联发射的Cosmos1870,标志着航天雷达遥感的开始。

20世纪90年代以来各国相继发射了一系列的星载雷达,单波段单极化雷达遥感得到了很大的发展。

进入21世纪以来另有一系列先进的雷达遥感计划得以实施,使得多波段多极化雷达遥感得到了很大的发展。

这一系列计划的实施大大地推动了极化雷达和干涉雷达等新型雷达的发展,使卫星雷达遥感进入了一个新时代。

我国的微波遥感事业起步于上世纪70年代。

在国家历次科技攻关中,遥感技术都作为重要项目列入。

经过若干阶段的发展,近年来已取得了技术、理论及应用研究的全面发展。

微波遥感成像原理1.发射:微波遥感系统通过天线向地面发射一定频率和功率的微波信号。

发射的微波信号可以有不同的极化方式,如水平极化、垂直极化、圆极化等。

水平和垂直极化信号的能量传播性质与地面特性有关,可以用来探测地面物体的水平和垂直方向的散射特性。

圆极化信号包含水平和垂直极化的成分,可以综合反映地物的散射特性。

2.传播:发射的微波信号在大气中传播,受大气吸收、散射、折射等影响。

大气吸收主要是由于水汽分子、氧气分子和二氧化碳分子对微波的吸收作用。

大气散射主要是由于大气中的悬浮粒子对微波的散射作用。

大气折射是指微波信号在大气中传播会发生折射现象,使得地物观测位置发生偏移。

这些大气影响需要通过大气校正算法进行修正,以减小其对地物观测的干扰。

3.接收:接收器接收散射回来的微波信号,并将其转换为电信号。

接收信号的强度和极化状态受到地物的散射特性、地形高度的变化、大气吸收和散射等多种因素的影响。

接收器通常具有多通道的接收系统,用来接收不同频率的微波信号,以获取不同的地物信息。

4.信号处理:接收到的电信号经过增益调节、滤波、干扰抑制等处理后,通过信号处理技术获得地物的信息。

主要的信号处理技术包括功率谱分析、多普勒处理、图像重建等。

功率谱分析用于分析接收信号的频谱特征,以获得地物反射的频谱分布情况。

多普勒处理可以提取出目标物体的运动速度和方向等相关信息。

图像重建技术则通过合理的算法和模型将接收到的微波信号转换为图像,以实现对地物的成像。

综上所述,微波遥感成像原理是通过发射微波信号、大气传播、接收反射信号和信号处理等过程,获取地物的散射特性并进行成像分析。

这种技术在农业、环境监测、地质勘探等领域具有广泛的应用前景。

遥感微波遥感分类被动微波遥感,主动微波遥感被动微波遥感信号来源:系统自身不发射微波波束,只是接收目标物发射或散射的微波辐射(用亮温表示).典型传感器:传感器一般为微波辐射计,辐射精度目前约1K,空间分辨率一般都在公里级(卫星遥感)或米级(航空遥感) .微波遥感分类主动微波遥感信号来源:系统自身发射微波辐射,并接收从目标反射或散射回来的电磁波.构成:一部发射机,一部接收机,通常共用一幅天线.典型传感器:高度计,散射计和成像雷达.高度计和散射计的空间分辨率较粗.雷达(Radar - Radio Detection and Ranging)微波遥感波段微波遥感波段:300MHz到300GHz(波长从1mm到1m) 被无线电界划分为:甚高频(VHF),特高频(UHF),超高频(SHF)和极高频(EHF).微波遥感波段5.75—10.90X56.0—100W4.20—5.75C46.0—56.0V1.550—4.20S36.0—46.0Q0.390—1.550L10.90—36.0K0.225—0.390P频率区间(GHz)波段名称频率区间(GHz)波段名称微波遥感波段地球资源应用中的常用波段:X, C,L波长增加,穿透能力增加.在晴朗天气状况下,大气对于波长小于30mm的微波略有衰减.随波长减小,衰减增大.波长小于10mm时,暴雨呈现强反射(用到了机载天气探测雷达系统)微波遥感波段ERS及RADARSAT利用C波段,日本的JERS利用L波段.C 波段可以用来对海洋及海冰进行成像,而L波段可以更深地穿透植被,所以在林业及植被研究中更有用.较长的波长可以穿透的更深,在冠层,树干及土壤间发生多次散射.微波遥感极化极化:电波的振动仅在单一平面水平极化:电场振动方向平行于水平面("H"极化)垂直极化:电场振动方向垂直于水平面("V"极化)微波遥感极化HH or VV imagery are referred to as 'like-polarised';HV or VH are 'cross-polarised'.与地表发生作用后,极化状态可能改变.背向散射通常为两种极化的混合.传感器可以设计成只探测H或V极化的背向散射.依据发射的及接收的极化的差别,可以有四种组合:HH,VV,HV,VH地物的微波辐射地物的微波发射热扫描波段8-14 m300K黑体辐射曲线1 m10 m100 m1000 m1000mm被动微波光谱辐射波长(λ)地物的微波辐射传感器所接收的被动微波信号由很多来源的信号(发射的,反射的和透射的)所组成1 目标的发射;2 大气的发射;3 地表的反射4 从地表下的透射4132被动微波传感器地物的微波辐射特点:辐射源多且微弱,需要很大面积的地表来提供能量,图像细节少;来自地面的信号受大气干扰小;不同物体的微波发射率差别往往比红外波段发射率差别大(如海水的微波发射率一般为0.4,陆地的微波发射率为0.8 )依据微波辐射鉴别地物波长范围:0.15 ~ 30 cm频率范围:1~200GHz中心频率:1, 4, 6, 10, 18, 21, 37, 55, 90, 157, 183 GHz地物的微波辐射应用:植被与空地想比,植被表面的发射较低.而且当植被覆盖度增加时,微波辐射的水平极化和垂直极化的差别减小.评估植被覆盖度.海洋水的微波辐射通常比较低,发射率随温度及盐分变化.监测海冰,估计海温.土壤湿度液态水吸收微波辐射.因此,湿润的土壤的微波辐射主要来自表面薄层.对于干燥的土壤,微波辐射可以来自10倍波长甚至100倍波长深的地里.对于雪和冰,微波可以透过,我们可以获得被雪或冰覆盖的地物的信息.地物的微波辐射北极地区海冰图.左图:冬季;右图:夏季利用被动微波遥感海冰地物的微波辐射利用被动微波估计陆地及海洋亮温美国南部陆地及墨西哥湾海水温度地物对微波的反射散射镜面反射角反射地物对微波的反射地物对微波的反射对于长波雷达,地表较光滑,背向散射小.同样的地表对于短波雷达就显粗糙,在雷达图像中由于背向散射强而显得亮.微波散射与表面粗糙程度的关系地物对微波的反射微波散射与入射角的关系入射角:雷达入射波束与地表法线的夹角ERS SAR 数据的入射角是23o,适合探测海洋波浪及其他海洋表面特征.大的入射角可以增加林地及空地的对比度.同一地区不同的入射角可以形成立体图像.地物对微波的反射微波散射与入射角的关系地物对微波的反射微波散射与地物的介电常数的关系介电常数:描述材料的电性质(电容,传导率,反射率).通常定义为物体电容与真空电容之比.自然界一般物体在干燥时,其介电常数在3~8之间,而水的介电常数接近80.岩石的介电常数差别很小,很难依据介电常数来区别不同的类型.介电常数增加,反射增加.土壤含水越多,反射越强.金属物体有很大导电率,故雷达回波信号也很强.地物对微波的反射冠层的背向散射与下列因素有关:散射几何(specular---diffuse)散射体尺寸分布冠层下表面反射率叶面积(density of scattering elements per unit volume)极化(垂直极化的背向散射较强)行结构及方位冠层背向散射与极化的关系(L-band at 1.5 GHz, C-band at 5 GHz, X-band at10.5 GHz)地物对微波的反射土壤的背向散射与下列因素有关:散射几何(specular---diffuse)雷达俯角(多数土壤近镜面反射)与土壤含水量正相关不同土壤湿度时背向散射的变化地物对微波的反射液体水的背向散射:水的介电常数依赖于:温度——波长大于10-15cm时,0摄氏度时的介电常数大于20度.波长——波长小于10-15cm时, 介电常数迅速减小盐分——波长大于3-5cm 时,纯的H20比海水的介电常数更大雷达是倾斜照射,水面平静时,背向散射很小,雷达图像上通常很黑.但当波浪的尺度足够大时,图像也可以探测到.地物对微波的反射冰的背向散射:冰的介电常数很低(e.g. 2.5-6.0)海冰的介电常数与盐分含量直接相关(greater salinity = greater dielectric constant)海冰的介电常数与温度直接相关(higher temperatures associated with greater dielectric constants)淡水冰的介电常数非常低,容易被雷达穿透可以识别冰下物质(water vs regolith)可以探测冰川内部结构地物对微波的反射雪的背向散射:干雪的背向散射比湿雪更大波长较短时,雪的背向散射大,长波的背向散射小.L波段基本看不到雪.对于干雪, 雪水当量与背向散射有强的正相关.利用雷达制作雪水当量图必须选在夜晚(since it is wet during the day)地物对微波的反射总的来说,背向散射需考虑以下因素:Physical factors such as the dielectric constantof the surface materials which also depends strongly on the moisture content;Geometric factorssuch as surface roughness, slopes, orientation of the objects relative to the radar beam direction;The types of landcover (soil, vegetation or man-made objects).Microwave frequency, polarisation and incidence angle. 微波对物体的透射微波辐射透入物体的深度和介电常数,电阻率及频率有关金属有良好的导电性能,微波的穿透系数等于0.冰和雪是不良导体,因此微波能穿透冰和雪的覆盖,以探测冰,雪覆盖下的地面情况.水的介电常数大,微波很难透射.微波遥感器Microwave radiometer:测量微波区域地球的热辐射.强度与目标的温度与发射率,反射率及透射率有关.波长较短.由于能量较低,图像相对'noisy',空间分辨率低,解译复杂.可以测量视场中大气总的含水量,进行海—冰制图,估算其他海洋参数(比如表面风及降雨速率)Radar altimeter非成像雷达垂直入射及接收高度可以从发射及接收脉冲的时间延迟来推断微波遥感器Microwave scatterometer非成像测量背向散射在两个或更多方向扫描地表(usually by multiple sensors) 主要应用为测量海洋表面的风矢量(that is, speed and direction) .基本原理是海洋表面粗糙度的变化由风引起. 虽然不能成像,但也可以在很大的尺度上重建全球的风速图.微波遥感器成像雷达(真实孔径雷达—RAR;合成孔径雷达—SAR) 一般结构发射机转换开关天线接收机记录显示器脉冲发生器脉冲回波发射脉冲微波遥感器(1) 脉冲发生器产生微波脉冲(2) 发射机(3) 双向通讯器(转换开关)(4) 方向天线把脉冲聚焦成一束(5) 返回的脉冲被天线接收,发送到接收器,进行转换,放大为视频信号.(6) 数字式记录或实时显示过程微波遥感器分辨率(1)距离分辨率在垂直于飞行方向上对目标物的分辨能力(所能分辨的目标间最小距离).由脉冲宽度(脉冲持续时间)决定.微波遥感器地距分辨率Rg斜距分辨率Rsθd: Depression angleθ1: off-nadir angleRs: slant-range resolution2CRsτ=Rg: ground-range resolutiondgCRθτcos2=C: speed of lightτ: pulse widthR: slant-range脉冲宽度τ,则在一个脉冲宽度内,电磁波往返距离:2Rs = Cτ微波遥感器距离分辨率的物理含义:脉冲时间为t, 两个不同距离的目标产生两个回波,要使两个回波不完全重叠,才能分清是哪一个回来的信号,必须有τ< 2 r/C距离分辨率与距离无关.若要提高距离分辨率,需要减小脉冲宽度.脉冲宽度小,则S/N降低,需加大发射功率,造成设备庞大,费用昂贵.目前一般采用脉冲压缩技术来提高距离分辨率.微波遥感器脉冲压缩技术(Pulse compression/ De-chirping)对宽脉冲进行线性调频调制(啁啾—Chirp),随时间的变化频率增加.接收时采用匹配滤波器对先收到的低频信号进行延迟,实现叠加增强,但脉冲宽度降低.来自两个相邻目标的回波可能重叠,但重叠区中两个回波在某一时刻的频率不同,也可以被分开.微波遥感器(2)方位分辨率由波束宽度与目标的距离决定.波束宽度由天线大小及波长决定.微波遥感器方位分辨率与天线大小,波长,距离有关,要提高方位分辨率,需采用波长较短的电磁波,加大天线孔径和缩短观测距离.这几项措施无论在飞机上或卫星上使用时都受到限制.目前是利用合成孔径侧视雷达来提高侧视雷达的方位分辨率.微波遥感器合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar -- SAR)特点:在距离向上,采用脉冲压缩(与真实孔径雷达相同)在方位上,采用合成孔径原理合成孔径基于多普勒效应Doppler effect:当目标与观测者之间有相对运动时,观测者接收到的频率与波源发出的频率不同,二者之差为多普勒频移.互相接近时,频率增加,远离时频率减少.θ波源θcos'CVffffd = =VV << C微波遥感器合成孔径原理方位压缩微波遥感器实际波束宽度:β= λ/ D实际分辨率: L = βR= Ls(合成孔径长度)合成波束宽度:βs= λ/ 2Ls= D/2R合成分辨率: Ls= βsR = D/2微波遥感器合成孔径雷达的方位分辨率与距离远近无关,因此可以用于高轨道卫星;分辨率的大小为小天线的一半,这将提供很高的分辨率.天线不能太小,因为合成孔径技术的基本原理是:小天线+信号处理=大天线缩小天线带来的一切技术问题都由星上的信号处理系统去解决,这对于星载的信号处理设备要求是很高的,使之技术复杂化.微波遥感平台典型的微波遥感平台:卫星:SAR sensors have been used on a number of satellites, (Seasat, ERS-1/2, JERS-1, RADARSAT)航天飞机:SIR-A, SIR-B, SIR-C/X-SAR微波遥感平台ERSEuropean Remote Sensing Satellite, European Space Agency微波遥感平台ERS-1 was launched in July 1991 and ERS-2 in April 1995. ERS-1 uses a SAR instrument to acquire images of ocean, ice and land regardless of cloud and sunlight conditions.Other microwave instruments measure sea state, sea surface winds, ocean circulation, sea and ice levels, as well as the sea's surface temperature.Near polar sun-synchronous orbitPrimarily oriented towards ocean and ice monitoring, but with an all-weather high resolution microwave imaging capability over land and coastal zones.微波遥感平台ERS-2 is practically identical to ERS-1, with the addition of the GOME sensor for global ozone monitoring.The orbits of ERS-1 and 2 are such that ERS-2 follows the same ground track as ERS-1, except for a 1-day delay. This provides an opportunity to obtain tandem interferometric data of an area using the SAR on the two satellites. The tandem data has better coherence property than the data obtained from 35-day repeat passes of a single satellite.Currently, only ERS-2 remains in active operation.微波遥感平台ERS-1,2 OrbitTypeSun-SynchronousAltitude782 kmInclination98.5 degPeriod100 minRepeat Cycle35 days微波遥感平台ERS SAR Instrument CharacteristicsFrequency5.3 GHz (C band)PolarisationLinear VVBandwidth15.55 MHzPeak power4.8 kWAntennae size10 m x 1 mIncidence angle23onominalSwath width100 kmResolution30 m (azimuth), 26.3 m (range)微波遥感平台RADARSATRADARSAT, Canada微波遥感平台RADARSAT is a Canadian satellite operated by the Canadian Space Agency (CSA)/Canadian Center for Remote Sensing (CCRS) for gathering global data on ice conditions, crops, forests, oceans and geology.The satellite was launched in November 1995, with the launch service provided by NASA, USA.Using a single frequency (C-Band), the RADARSAT SAR has the unique ability to shape and steer its radar beam over a 500 kilometre range. Users can have access to a variety of beam selections that can image swath from 35 kilometres to 500 kilometreswith resolutions from 10 metres to 100 metresrespectively. Incidence angles range from less than 20 degrees to more than 50 degrees.微波遥感平台RADARSAT OrbitTypeSun-SynchronousAltitude798 kmInclination98.6 degPeriod100.7 minRepeat Cycle24 days微波遥感平台SensorSAR(Synthetic Aperture Radar): The SAR is able to operate in several beam modes:Standard: Seven beam modes with incidence angle ranging from 20 to 49 deg nominal, 100 km swath width and 25 m resolution.Wide: Three beam modes with varying incidence angles,150 km swath width.Fine: Five beam modes with 50 km swath width and resolution better than 10 m.Scansar: Wide swath width (300 - 500 km) with a coarser resolution of 50 to 100 m.Extended mode.微波遥感平台RADARSAT Operating Modes微波遥感平台MODEResolution (m)Range x azimuth(m)LOOKSWIDTH(km)INCIDENCEANGLE(degrees)Standard25 x 28410020-49Wide - 148-30 x 28416520 - 31Wide - 232-25 x 28415031 - 39Fine resolution11-9 x 914537 - 48ScanSAR narrow50 x 502 - 430520 - 40ScanSAR wide100 x 1004 - 851020 - 49Extended (H)22-19 x 2847550 - 60Extended (L)63-28 x 28417010 - 23RADARSAT Operating Modes微波遥感平台Frequency/wavelength5.3 GHz (C band)/ 5.6 cm PolarisationLinear HHBandwidth11.6, 17.3 or 30.0 MHzPeak power5 kWAntennae size15 m x 1.5 mIncidence angleMode dependentResolutionMode dependentRADARSAT SAR Instrument Characteristics微波遥感平台JERS-1JERS-1 (Japanese Earth Resource Satellite), JapanJERS-1 was launched in February 1992 by NASDA (Japanese Space Agency).This satellite carries a L-band SAR and an optical sensor for generation of global data set in order to survey resources andto establish an integrated Earth observation system.微波遥感平台JERS-1 OrbitTypeSun-SynchronousAltitude568 kmInclination97.7 degPeriod96 minRepeat Cycle44 days微波遥感平台SensorsSAR(Synthetic Aperture Radar)OPS(Optical Sensor)JERS-1 SAR Instrument CharacteristicsFrequency1.275 GHz (L band)PolarisationLinear HHBandwidth15.55 MHzIncidence angle35onominalSwath width75 kmResolution18 m (azimuth, 3 looks), 18 m (range)微波遥感平台SEASATUSASeasat was the first Earth-orbiting satellite designed for remote sensing of the Earth's oceans and had onboard the first spaceborne synthetic aperture radar (SAR).Seasat was managed by JPL and was launched on June 28, 1978 into a nearly circular 800 km orbit with an inclination of 108 degrees.Fourteen Earth orbits were completed each day.The Seasat SAR operated for 105 days until October 10, 1978, when a massive short circuit in the satellite electrical system ended the mission.微波遥感平台Satellite Altitude800 kmRadar Frequency1.275 GHz (L-band)Radar Wavelength23.5 cmSystem Bandwidth19 MHzTheoretical Resolution on the Surface25 m (azimuth) x 25 m (range) Number of Looks4Swath Width100 kmAntenna Dimensions10.74 m x 2.16 mAntenna Look Angle20 degrees from verticalIncidence angle on the surface23 degrees 3 degrees across the swath PolarizationHorizontal transmit, Horizontal receive (HH) Transmitted Pulse Length33.4 microsecondsPulse repetition frequency (PRF) 1463-1640 HzTransmitted peak power1.0 kWData recorder bit rate (on the ground)110 Mbits/s (5 bits/word) Seasat参数雷达图像的特点目标物反射的回波强则影像呈浅色调,反射的回波弱则呈深色调.因此影像色调深浅与地物反射回波的强弱有关.但地物对微波的反射能量大小又与地物本身的导电率,表面粗糙度,入射波的角度以及极化波长等因素有关.入射角太小,距离分辨率低,入射角太大则镜面反射强,故目前大多采用10~50度入射.雷达图像特点雷达图像的特点雷达图像的变形:像片上呈正方形的田块,在雷达图像上往往被压缩成四边形或长方形.雷达阴影:有地形起伏时,背向雷达的斜坡往往照不到,产生阴影.因为雷达图像是根据天线对目标物的射程远近记录在图像上的,故近射程的地面部分在图像上被压缩,而远射程的地面部分则伸长.透视收缩(Foreshortening ):有地形起伏时,面向雷达一侧的斜坡在图像上被压缩,而另一侧则延长.由于透视收缩,导致前坡的能量集中,显得比后坡亮.顶底位移(Layover):观测角度进一步减小时,斜坡顶部反射的信号比底部反射的信号提前到达雷达.在图像上显示顶部与底部颠倒.雷达图像的特点雷达阴影透视收缩及顶底位移雷达图像特点雷达图像上显示的透视收缩雷达图像特点雷达图像解译从下图中判断第一年的冰和多年的冰:第一年的冰通常薄且光滑,反射大部份雷达波.多年的冰经过断裂及再结冰,表面粗糙,背向散射强.雷达图像解译One property of radar pulses gaverise to an extraordinary imageacquired from SIR-A in November,1981. The color scene below is aLandsat subimage of the SelmaSand Sheet in the Sahara Desertwithin northwestern Sudan.干沙的介电常数比较低,雷达穿透深(约10英尺).雷达条带显示了沙下的地形.雷达图像解译ERS SAR image (pixel size=12.5 m)城区的图像很亮(角散射),植被的色调中等(体散射),空地及水面色调很暗(镜面反射)雷达图像解译SPOT Multispectral image in Natural Colour(pixel size=20 m)雷达图像解译This SAR image shows an area of the sea near a busy port. Many ships can be seen as bright spots in this image due to corner reflection. The sea is calm, and hence the ships can be easily detected against the dark background.雷达图像解译Dry Soil: Some of the incident radarenergy is able to penetrate into the soilsurface, resulting in less backscatteredintensity.Wet Soil: The large difference inelectrical properties between waterand air results in higherbackscattered radar intensity.Flooded Soil: Radar is specularlyreflected off the water surface, resulting in low backscattered intensity. The flooded area appears dark in the SAR image.微波遥感应用利用雷达立体像对及干涉原理构建DEM微波遥感应用微波遥感应用进一步与光学遥感图像结合微波遥感应用变化检测微波遥感应用监测热带雨林Multiseasonal ERS-1SAR image (May 92,Dec. 92, April 92 inR,G,B).。

微波遥感技术的原理与应用引言:遥感技术是一种通过利用航空器或卫星携带的传感器来获取地球表面信息的技术手段。

而微波遥感技术是遥感技术中的一种重要手段,这种技术利用微波波段的电磁波与地球表面相互作用,从而获取地球表面信息。

本文将重点介绍微波遥感技术的原理与应用。

一、微波遥感技术的原理微波遥感技术的原理是利用微波波段的电磁波对地球表面进行探测与测量。

1. 电磁波和物体的相互作用电磁波在传播过程中与物体相互作用,其中包括反射、散射和吸收等现象。

在微波波段,不同的地物对电磁波的反应有所不同,这样就可以通过测量反射、散射和吸收等现象来推测地物的性质和分布。

2. 微波的频率选择微波波段的频率选择是根据地物的特性来决定的。

比如,对于陆地地表,2.4GHz的频率可以穿透植被和云层,较好地获取地表特征;而对于海洋,13.6GHz 的频率可以有效穿透海洋表面获取海洋参数。

3. 微波遥感的传感器微波遥感技术需要搭载相应的微波传感器。

这些传感器一般分为主动传感器和被动传感器两类。

主动传感器是通过发送微波信号并接收回波来获取地表信息,而被动传感器则是通过接收地球表面反射的微波信号来获取信息。

二、微波遥感技术的应用微波遥感技术有着广泛的应用,涵盖了农业、水资源、气象、环境等多个领域。

以下将针对其中的几个领域进行介绍。

1. 农业监测微波遥感技术在农业监测中有着重要的作用。

利用微波遥感技术可以监测农作物的生长情况、土壤湿度以及植被覆盖度等指标,从而帮助农民进行准确的农业生产管理,提高农作物的产量和质量。

2. 水资源监测微波遥感技术可以用来监测水资源的分布和变化情况。

通过测量水体的微波反射、散射和吸收等现象,可以获取水体的表面温度、水质和水面高度等信息。

这对于水资源的管理和保护具有重要意义。

3. 气象预报微波遥感技术在气象领域也有广泛的应用。

通过对大气中的微波辐射进行测量,可以获取大气温度、湿度和云量等信息,进而用于天气预报和气候研究。

微波遥感一、微波遥感概述1、微波微波是指波长1mm——1m(即频率300MHz——300GHz)的电磁波,包括毫米波、厘米波、分米波,它比可见光-红外(0.38——15μm)波长要大的多。

最长的微波波长可以是最短的光学波长的250万倍。

常用的微波波长范围为0. 8~30厘米。

其中又细分为K、Ku、X、G、C、S、Ls、L等波段。

微波遥感用的是无线电技术。

微波遥感:是传感器的工作波长在微波波谱区的遥感技术,是利用某种传感器接受地理各种地物发射或者反射的微波信号,藉以识别、分析地物,提取地物所需的信息。

微波遥感系统有主动和被动之分。

所谓主动微波遥感系统,指遥感器自身发射能源。

“雷达”是一种主动微波遥感仪器。

雷达是用无线电波探测物体并测定物体距离的,这一过程中需要它主动发射某一频率的微波信号,再接收这些信号与地面相互作用后的回波反射信号,并对这两种信号的探测频率和极化位移等进行比较,生成地表的数字图像或者模拟图像。

微波辐射计是一种被动微波遥感仪器,记录的是在自然状况下,地面发射、反射的微弱的微波能量。

2、微波遥感的历史微波遥感的发展可以追溯到20世纪50年代早期,由于军事侦察的需求,美国军方发展了侧视机载雷达。

之后,侧视机载雷达SLAR 逐步用于非军事领域,成为获取自然资源与环境数据的有力工具。

1978年美国发射的Seasat海洋卫星以及随后发射的航天飞机成像雷达计划、苏联发射的Cosmos1870,标志着航天雷达遥感的开始。

20世纪90年代以来各国相继发射了一系列的星载雷达,单波段单极化雷达遥感得到了很大的发展。

进入21世纪以来另有一系列先进的雷达遥感计划得以实施,使得多波段多极化雷达遥感得到了很大的发展。

这一系列计划的实施大大地推动了极化雷达和干涉雷达等新型雷达的发展,使卫星雷达遥感进入了一个新时代。

我国的微波遥感事业起步于上世纪70年代。

在国家历次科技攻关中,遥感技术都作为重要项目列入。

经过若干阶段的发展,近年来已取得了技术、理论及应用研究的全面发展。

2002年,神舟四号多模态微波遥感系统的成功在轨飞行实现了我国航天微波遥感零的突破,使我国进入了航天微波遥感时代;2006年中国遥感卫星一号的成功发射实现了我国航天微波遥感全模态工作。

多模态微波遥感器上天,推动了我国以微波遥感器为主要载荷的一系列应用卫星的发展。

3、微波遥感的优势与劣势微波遥感的优势主要在于以下几个方面:(1)微波遥感具有全天时、全天候的工作能力。

雷达遥感不依赖于阳光,而利用自身发射的电磁波,因此可以昼夜全天时工作;微波对大气衰减小,能在任何气候条件下全天候工作。

(2)微波具有很强的穿透能力,不仅能穿云破雾,而且能穿透一定厚度的植被、土壤、冰雪等,提供部分地表以下的信息。

(3)主动微波遥感(SAR)记录电磁波的后向散射强度(振幅)、极化、相位(是干涉测量基础)三方面的信息。

(4)对地表粗糙度、地物几何形状、介电性质(土壤水分等)敏感。

(5)可获得多波段、多极化、多角度的散射特征。

(6)主动微波遥感(SAR)可用于精确测距、定位;且不依赖于距离,可获得高空间分辨率数据。

(7)对海洋遥感具有特殊意义,适合于海面动态情况(海面风、海浪等)的观测。

微波遥感可通过测量目标在不同频率、不同极化条件下的后向散射特性、多普勒效应等,来反演目标的物理特性——介电常数、湿度等,以及几何特性——目标大小、形状、结构、粗糙度等多种有用信息,从而成为对地观测中十分重要的前沿领域。

它在地质构造、找矿,海洋、海冰调查,土壤水分动态监测、洪涝灾害调查,干旱区找水,农、林、土地资源调查研究以及军事研究等方面越来越显示出广阔的应用前景。

微波遥感的劣势主要在以下几个方面:空间分辨率;影像几何变形大,处理困难;不易解译;与可见光红外影像在几何上很难一致。

4、微波遥感传感器的分类1、雷达(侧视雷达):成像主动方式2、微波高度计:不成像3、微波散射计:不成像被动方式:主要为微波辐射计二、微波遥感原理微波是比光波波长大得多的电磁波。

它具备电磁波的基本特征,如叠加、干涉、衍射、偏振等;微波在与目标的相互作用中也存在着散射、吸收、透射、发射等物理过程。

波的极化是指空间某点的电场强度矢量随时间的变换规律。

波的极化用电场强度矢量的端点在空间随时间变化所画的轨迹来表示。

极化方式包括:线极化(水平极化、垂直极化)、圆极化、椭圆极化。

参考平面——入射波方向和地表法线方向。

水平极化(振动方向与参考平面垂直)。

垂直极化(振动方向与参考平面平行)。

1、微波与地表的相互作用1、反射:地表光滑,极化方式与入射波相同。

关键是反射方向。

光滑平面2、散射:地表粗糙主要散射分量保持相干特性。

关键是后向散射(逆入射方向的散射分量)一部分为同极化,与入射波极化方式相同,一部分为正交极化。

单位投影面积内的散射率:地表A单位面积散射系数:指单位面积上雷达的反射率或者单位照射面积上的雷达散射截面。

它是入射电磁波与地面目标相互作用结果的度量。

散射截面:即散射波的全功率与入射功率密度之比。

物理意义:目标的散射强度可用一表面面积度量,其大小为在观察点处所截得的功率与散射场相同时所需截面的大小。

(貌似是散射截面越大,散射能力越强)。

1、表面散射微波的散射2、体散射表面散射:指在介质表面产生的散射。

影响表面散射的因素有介电常数和表面粗糙度。

自然表面可以分解为一系列具有小尺度几何形状(即粗糙度)的平面元。

对于这种表面小尺度的几何形状可以用统计学中的高度标准差和表面相关长度来表示,它们分别从垂直和水平方向上对粗糙度进行描述。

表面散射的强度随介质表面的复介电常数的增加而增大,其散射角特征由表面的粗糙度决定。

在表面散射中,散射面的表面粗糙度影响微波能量的反射。

体散射:体散射指在介质内部产生的散射,为经过多次散射后产生的总有效散射。

在介质不均匀或不同介质混合下,往往发生体散射,如降雨(属多个散射体分布)、土壤或积雪内部、植被等。

体散射的强度与介质内的不连续性和介质密度的不均匀性成正比。

它的散射角度特性取决于介质表面的粗糙度、介质的平均介电常数及介质内的不连续性与波长的关系。

散射截面:指散射波的全功率与入射功率密度之比,用有效散射面积表示,单位为m2 。

雷达散射截面又称后向散射截面,是雷达入射方向上目标散射雷达信号能力的度量。

散射系数:指单位截面积上雷达的反射率,或单位照射面积上的雷达散射截面。

3、透射:主要在长波,复介电常数小,较干燥地物结构疏松,如沙,复介电常数大则无透射如水面、铜。

雷达信号的穿透深度与地物(介质)的介电常数ε成反比,与雷达波长λ成正比。

湿度和波长是影响穿透深度的关键因素。

土壤含水量越大,其介电常数越大,穿透能力越弱。

所以说潮湿的土壤,岩石等穿透能力很弱。

雷达信号的穿透能力也与地表粗糙度、入射角有关。

一般来说,入射角越小,穿透能力越强,在雷达图像上近射程点穿透能力最大,远射程点最小。

观察高透射能力的最佳条件是在干旱区,用长波段的雷达系统。

微波遥感信息不仅反映地球表面、植被冠层的信息,还可以在一定程度上反映地表以下,植被冠层以下的信息,较可见光、红外遥感有更大的优势。

4、折射:波的分解T E(水平)TM(垂直)。

2、微波与大气的相互作用1、微波的大气散射由于雨滴、冰粒、雪花、冰雹等粒子组成,其直径超过100μm,满足米氏散射的条件,所以大气对微波的散射作用一般不能忽略2、微波的大气吸收大气对微波的吸收主要是氧分子和水汽所致。

3、微波的大气衰减只要不处于微波的大气吸收阶段,大气对微波的吸收与散射作用就很小,一般情况下忽略大气对微波传输的影响。

微波对大气有较好的穿透性,能够在任何气候条件下进行全天候的工作,弥补了可见光、红外波段的不足,保证了地面数据的连续采集。

3、雷达成像原理侧视成像雷达是一种主动微波遥感系统。

是测量目标物对雷达波束后向散射回波强度的成像设备。

一个雷达成像系统基本包括发射器、雷达天线、接收器、记录器等四个部分。

用于成像的侧视雷达有真实孔径雷达(RAR)和合成孔径雷达(SAR)两种。

由于真实孔径雷达的分辨率较低,目前已不再作为成像雷达使用。

现在的侧视雷达一般指视野方向和飞行器前进方向垂直,用来探测飞行器两侧地带的合成孔径雷达。

飞行器上的侧视雷达包括发射机、接收机、传感器、数据存贮和处理装置等部分。

早期使用真实孔径雷达探测目标,它借直接加大天线孔径和发射窄脉冲的办法来提高雷达图像分辨率。

60年代后,采用合成孔径技术,使雷达探测分辨率提高几十倍至几百倍。

现代侧视雷达在1万米高度上的地面分辨率已达到1米以内,相当于航空摄影水平。

合成孔径雷达的基本原理是用一个小天线沿飞行方向作直线运动,在移动中相隔一段距离发射一束微波,并接受地面目标对该发射位置的回波信号(包括振幅和相位)。

飞行器飞行时,发射机不断向天线所扫掠的狭长地带发射强功率的窄脉冲波,天线接收从地面反射回来的回波,接收机输出视频信号。

雷达方程是描述由雷达天线接收到的回波功率与雷达系数参数及目标散射特征(目标参数)的关系的数学表达式。

雷达天线发射的是以天线为中心的球面波,地物目标反射的回波也是以地物目标为中心的球面波。

雷达方程:式中,W r为接收功率;W t为发射功率;G为天线增益(指某方向上的天线损耗,被定义为该天线辐射的功率密度与相同输入功率下无损各向同性天线辐射的功率密度之比);R为目标离雷达的距离;σ为目标的雷达散射截面;A r为接收天线孔径的有效面积,A r=Gλ2/4∏对于点目标,雷达天线收到的回波功率又可表示为:对于面目标,σ=σo A,回波功率可用积分形式表示为:式中,σo为后向散射系数,A为雷达波束照射面积,即一个地面分辨单元。

由雷达方程可知,当雷达系统参数W t、G、λ,及雷达与目标距离R确定后,雷达天线接收的回波功率(W r)与后向散射系数(σo)直接相关。

侧视雷达工作原理与过程:雷达发射出来的波束照在目标不同部位时,要有时间先后差异,以保证从目标反射的回波也同时出现时间差,才有可能区分目标的不同部位。

三、雷达图像特征1、高空间分辨率1、雷达遥感可以获得高分辨率的雷达图像(1)雷达以时间序列来记录数据,不像相机、光机扫描仪是根据多波长透视镜的角距离来记录数据。

成像雷达由于反射和接收信号的时延正比于到目标的距离,因此只要精确地分辨回波信号的时间关系,即使长距离也能够获得高分辨率的雷达图像。

(2)地物目标对微波的散射好,而地球表面自身的微波辐射小。

这种微弱的微波辐射对雷达系统发射出的雷达波束及回波散射干扰小。

(3)除了个别特定的频率对水汽和氧分子的吸收外,大气对微波的吸收和散射均较小,微波通过大气的衰减量小。

雷达图像的分辨率一般表示为距离分辨率乘以方位分辨率,可称为面分辨率。

它代表地面分辨单元的大小。