近代科学与文化精讲课件 -部编版1

- 格式:ppt

- 大小:2.19 MB

- 文档页数:31

第十六单元中国近代文化[阶段特征]本单元包括中国近代前期(1840年-1919年)、近代后期(1919年-1949年)和社会主义时期文化,主要涉及中国近代社会政治、经济领域的变化在意识形态和精神文化领域中,也都呈现出来。

无论是旧民主主义文化还是新民主主义文化,都受到当时社会政治、经济的影响,具有鲜明的爱国思想。

新中国成立后,社会主义制度的优越性在文化领域也充分反映出来。

近代前期文化随着外国资本主义入侵,西方文化传入中国,封建文化发生动摇,呈现出新旧交替的特点。

近代后期文化中除原有的帝国主义文化和封建文化外,还产生了新民主主义文化,这一时期文化的特点是进步文化在斗争中不断发展,并成为近代文化主流。

社会主义时期文化除了具有鲜明的社会主义性质外,最突出的特征就是自然科学、社会科学领域都取得可喜成就,文化领域生机勃勃。

[知识线索]1.思想领域的巨变(1)近代前期思想的最大特点是受到西方资产阶级思想观念的影响,“向西方学习”是近代前期进步思想的主流,它在各个历史阶段有不同的具体内容。

①鸦片战争时期,开始萌发了向西方学习的新思潮。

以林则徐、魏源为代表的地主阶级改革派主张“师夷长技以制夷”,其着眼点在于军事技术,对西方社会政治制度认识朦胧,未触及封建专制制度。

②洋务运动中,洋务派的基本主张是“中学为体,西学为用”,其着眼点不仅在于西方的科学技术及文教事业,对西方的政治制度也有所认识,但仍然以封建专制制度为“体”,而以西方技术和思想为“用”。

③洋务运动后期,代表民族资产阶级要求的早期维新派产生,他们主张不仅要学习西方科学技术,更要学习其先进思想和政治制度,这同洋务派有了本质的区别。

④甲午战争后,维新思想有所发展,表现为严复积极宣传“物竞天择,适者生存”的进化观点,成为著名的资产阶级启蒙思想家;康有为则把中学和西学揉合起来,宜传维新变法,并且付诸实践。

⑤以孙中山为代表的资产阶级革命派的思想是当时中国的最高水平的思想,但未能真正给中国社会指明出路。

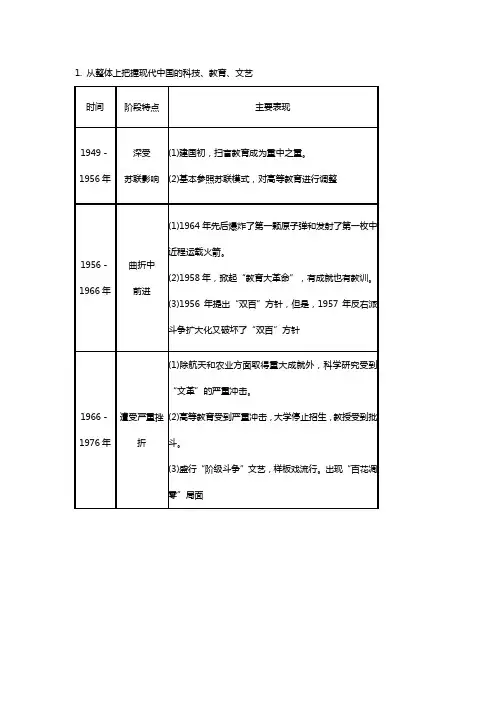

1. 从整体上把握现代中国的科技、教育、文艺2. “双百”方针的目的、实质及实践中的经验教训(1)“双百”方针提出的目的是在文艺科学工作方面,把一切积极因素都调动起来,繁荣社会主义文化,更好地为人民服务。

(2)实质:在艺术和科学领域实行政治民主、艺术民主和学术民主。

新文化运动提出“民主与科学”的口号,“双百”方针主张“洋为中用,古为今用”,既是对新文化运动中民主与科学精神的继承,又是在中国文化现代化中的新发展。

(3)经验教训:①正确贯彻执行“双百”方针能直接推动科学文化事业的发展。

②脱离“双百”方针就会阻碍科学文化事业的发展。

③要处理好科学、文艺工作与政治的关系、与人民的关系以及继承传统与不断革新的关系,文艺要为人民服务、为社会主义服务。

3. 新中国成立后,教育发展的主要阶段及经验教训(1)从中华人民共和国成立到1966年5月,“文化大革命”前这段时间,中国的教育经过改革,加强了党的领导,建立起比较完整的国民教育体系,使教育走上了为人民服务的道路,取得了很大的成绩。

(2)1966年5月到1976年10月的“文化大革命”期间,中国的教育遭到严重破坏,所谓的“教育改革”是依附“文化大革命”的政治行为。

整整一代人受到了影响,使中国在一个时期内出现了“文化断层”、“人才断层”的局面,全国文盲和半文盲人数急剧增加,严重影响了全民族文化素质的提高和社会主义现代化事业的发展。

(3)“文化大革命”结束后,中国教育界经过拨乱反正,广大教育工作者在政治上获得了新生,教育事业走上了正轨,教育体制也走上了改革的道路。

“三个面向”方针的提出,科教兴国战略的提出及实施,有力地推动了中国教育事业的发展,教育改革与教育发展取得了突出的成就。

(4)现代中国教育的经验教训:现代中国教育经过建国初期的发展、“文革”期间的曲折和改革开放以来新的辉煌的复杂过程,这一过程给我们揭示了如下的经验教训:坚持以邓小平理论为指导,切实落实教育优先发展的战略地位和实施“科教兴国”战略;坚持教育的社会主义方向;从基本国情出发,教育必须为国民经济发展和社会进步服务。