当卢浮宫遇见紫禁城1

- 格式:doc

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:2

纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》观后感作文五篇《当卢浮宫遇见紫禁城》分别演绎古代中亚、埃及、希腊、罗马以及中世纪文艺复兴等不同时空背景下的东西方艺术演进历史,穿插各领域专家学者的最新评析,同时也呈现了卢浮宫和故宫依托宫殿建筑设立博物馆的精妙构思与创意。

接下来就是给大家带来的纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》观后感作文,欢迎大家阅读参考!纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》观后感作文一最开始给了五星,是因为很想看中西艺术史对比的纪录片,我觉得我这个目的达到了就很开心。

但是,看了别人的评价后,再仔细想想具体内容的话,我掉了2颗星。

1,确实历史沿革方面作为记录片的线程展开得不太严谨,反正把我搞懵了;2,的确有太多抒情散文式的描绘,玄妙煽情,我不知道每集出的人物对比恰不恰当,但是一组历史伟绩人物的对比,再加入一个与之相关的现代的中国艺术工作者,这样的方式我觉得很不错啊。

有古今的中西对比,又有传统与现代的对比视角,我觉得已经相对多视角了。

3,大家都批判这个作为艺术启蒙太坑了,但是确实也让我这种没有系统学过中西艺术史的人了解多了一些古今人物,也对中西体系多了些直观的感受,好歹也能收获一点,也许也被下了毒而不自知哈哈。

不过呢,对于我个人而言,我的最初观看目的基本达到了,之余这对比好不好,我想随着我的见识和知识的增长,我能说得更清楚。

而且,艺术的时代背景及其重要,就这一点而言,我觉得这部片子还是让人深深感受到了时代背景与艺术的息息相关性。

4所以就是,想随意感受下中西对比的可能觉得达到目的了,想看干货的可能嫌弃它不够严谨不够干货多,想随意陶冶情操的应该也觉得不错吧(片尾曲听好的啊虽然词写得有点无意义的煽情哈哈),不太了解西亚,和中国画史上的巨旦的应该也能记下些零星笔记了。

讲真,卢浮宫里的太多都欣赏不来,唯一喜欢的是最后一个时代里梭罗的画了。

山林树体水影实虚结合,光影舒服。

还有就是德拉克罗瓦的日记还挺好玩的,年少时看得我阵阵扬起刻奇之感哈哈。

《当卢浮宫遇见紫禁城》影评《当卢浮宫遇见紫禁城》通过举办拿破仑一世展,卢浮宫和紫禁城就此相遇,这不仅将卢浮宫与紫禁城联系到一起,更将东西方文明联系到了一起。

《当卢浮宫遇见紫禁城》无论是在叙事方式的选取,还是后期编辑中的画面处理和音响运用,都做到了真实与艺术的完美结合。

《遇见》作为一部社会题材的纪录片,具有较强的时代性,新鲜性,复杂性和深刻性。

在中法文化年的大背景下,在这个推崇文化的时代,《遇见》无疑将中法的关系推到了一个新的高度,具有较强的时代性。

以往的纪录片往往是记录一种文化,一种文明,但是《遇见》将法国文化和中国文化巧妙地完美的融合到了一起。

则具有较强的新鲜性。

《遇见》将东西方文明做了巧妙地对比,为我们分析了两种文明各自的特点,使我们了解到了拿破仑和乾隆皇帝一些不为人知的故事,具有较强的复杂性和深刻性。

《遇见》通过讲述拿破仑与乾隆皇帝的事迹,来表现东西方文明的相同之处和不同之处,卢浮宫和紫禁城作为帝王的皇宫,后来都成为了人民的博物馆,他们都通过艺术品来表现自己的丰功伟绩。

都有着将自己的印迹,长久保留下来的强烈愿望。

东西方文明在艺术品的表现形式也存在着差异。

西方人偏爱形象,让人在具体的形象中直接感受,留给人们的是一尊尊的塑像,东方人偏爱文字,留给后代的是一幅幅牌匾。

通过这些对比,将东西方文明形象而又具体的表现出来。

《遇见》引用了许多的历史典故和珍贵的文物古迹。

对纪录片起到了画龙点睛的作用。

例如:,乾隆皇帝为了让世人记住他的功绩,向法国国王定制版画,由此创造了紫禁城与卢浮宫的初次相遇。

在介绍《拿破仑加冕礼》时,通过详细的解说词,让人们了解到了这幅画背后的政治意图。

通过讲述一幅幅精美的油画和一件件瓷器让人们感受到了艺术的真谛和它带给我们得美的享受。

《富春山居图》为我们展现了中国文化的博大精深和古代人高超的绘画工艺。

《遇见》采用的是复线结构,一共有三条线索来讲述卢浮宫与紫荆城的相遇和东西方文明的所擦出的火花。

12集纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》介绍一次不可错过的艺术盛宴;两部精典《故宫》、《台北故宫》的姊妹篇;三方强强联手出品良友SMG 中央新影;四年时光探索东西方文明对话;五度进入卢浮宫全面纪录世界级艺术经典;上百位艺术大师的心路历程。

第一集:《遇见》卢浮宫在故宫午门举办“拿破仑大展”,代表东西方两个文明的卢浮宫与紫禁城,就此相遇……它们拥有相同的历史:从皇宫宫殿开放为博物院;它们都见证着个人的成就:拿破仑和乾隆皇帝。

今天,它们一东一西,迎接人们审视的目光,传达艺术的力量。

大门开启,一次中西文化的交流也由此开始……第二集:《逐荡两河》巴比伦是一片在历史的迷雾中闪光的神秘土地,与古老中国同在亚洲大陆东西两端,与华夏文明在六千年里遥遥相视。

故宫收藏着甲骨文和彝文钟鼎,卢浮宫收藏着楔形文字泥板和人类已知第一部完整法典,汉莫拉比法典石碑。

对两种文字的比较,显示出世界文明发端时已然走向不同的道路。

中国当代艺术家徐冰关于文字的行为艺术则是在思考“即使打破了文字的羁绊,人类就可以沟通了么?”第三集:《永恒天沙》这是关于两条大河流域的纪事,尼罗河孕育了古埃及文明,黄河孕育了古华夏文明,商王的青铜器、法老的金字塔,深奥的帛画,神秘的木乃伊……这些幸存的文物给我们留下了两大文明古国的讯息。

让我们与中国艺术史学家巫鸿一起去探寻两种文明的起源。

这是关于生与死、权力、宇宙以及永恒的故事,也是一次对人类艺术起源的探究。

第四集:《典雅千古》卢浮宫,古希腊诸神近在咫尺;紫禁城,依旧雄浑深沉,两种文明如何发展成今天这样截然不同的面貌?断臂维纳斯、自由翱翔的胜利女神,西方艺术最经典的象征,她们的地位好似三希堂之于故宫,书法之于中国艺术。

希腊雕塑与中国书法形象的巨大差异是否正映射着东西方文明的不同路径?而在当代艺术家隋建国的手中,希腊雕塑又会品读出怎样的意味?第五集:《铁血长风》两千多年前,古罗马称霸整个欧洲;与此同时,在它的东方,也有一个伟大帝国傲然于世,那就是大汉。

卢浮宫的观后感范文法国是一个充满艺术气息的国度,她的首都巴黎更是盛名远播。

无论是雄伟高耸的埃菲尔铁塔,还是时尚个性的香榭丽舍大街,抑或是浪漫神秘的巴黎圣母院,还是那馆藏丰富珍稀的卢浮宫博物馆等等,无不使得巴黎令人向往。

我印象中的花都巴黎就如城市开展史中的一颗明珠,熠熠生辉却华美的不似人间。

最近在观看了《城市的远见》系列视频,尤其是其中的“打造世界之都巴黎”篇之后,我对这座城市有了不一样的看法,她让我重新认识到城市给人的最美好意义在于能够让人们愉快的生活在这个地方。

这部视频是以巴黎地标之一的埃菲尔铁塔为开端,展现了巴黎的雄伟气派一面。

在巴黎的街头,随处可见美景,这是一个风情万种的魅力城市,总能调动起你的浪漫情怀,引发共鸣。

巴黎有许多的休闲场所,在这些地方人们或者谈情说爱,或者戏水,或者喂鸽子,人们的欢乐和笑容无处不见。

更有许多的异地游子把巴黎当成了他们的第二故土,在巴黎展开了丰富的人生。

而街头那些各色各样的雕塑更是巴黎号称艺术之都的最有力证明,这些雕塑不仅充满特色,更是与环境充分结合,彰显出了城市和谐人性的一面。

正如片中所说,这是一个既前卫又富历史的城市。

而巴黎能有这样的繁荣,要归功于她的规划者们。

巴黎起源于塞纳河中的西提岛,位于法国北部,面积一千两百平方公里,在大巴黎地区有一千万人口,市区人口只有两百万,塞纳河横跨巴黎市区。

十九世纪时期的巴黎是西方的政治与金融中心,因此大量的农村人口到巴黎找工作,人口开始增多,这些人挤在一些因为过度使用而越来越旧的建筑物理,建筑密度也比较高,于是就在天井里加盖或增加楼层,形成了高度密集现象。

在十九世纪前,巴黎的生活条件因此越来越糟糕,同时出现的还有严重的交通问题、水供应缺乏问题和建筑物破旧问题。

正是在这个时候,当时的塞纳省省长欧斯曼男爵对巴黎进展了一系列改造工程,虽然只有二十多年,却使得巴黎从一个中世纪风貌城镇变成了一个现代都市,发生了脱胎换骨的变化,也因此造就了巴黎城市建立与保护历史上具有划时代意义的“欧斯曼时代”。

卢浮宫之旅-当卢浮宫遇见紫禁城当卢浮宫遇见紫禁城3这是一尊用石灰岩制成的塑像,他的姓名已无从考证。

我们只知道,他来自四千五百年前的古埃及。

在卢浮宫,人们称他为坐着的书记官。

正是他,将引领我们走进神秘的古埃及。

他将为我们诉说一个怎样的世界。

埃及,金字塔的王国,尼罗河穿越整个国土。

古代埃及人相信,人和太阳一样,能循环往复,死而复生,那么他们如何生活,创造了怎样的艺术,向往着怎样的完美。

我们或许会进一步的追问,古代中国人和埃及人到底有何不同。

在卢浮宫和紫禁城里,我们开始探索关于生命,死亡,权力和永恒的故事。

我的职位是书记官,我是古埃及里专门书记和记录历史的人。

1853年,我离开了我的故乡,被法国人带到了巴黎,人们说我的到来是由于两个著名法国人的作为。

在这里,人们都非常喜欢我,甚至都来看我,谈论我。

我不知道为什么会受到这样的欢迎。

欧洲的文明源于古希腊,到了十六世纪很多欧洲人猜测古希腊的文明源于古埃及,这种对自身起源的好奇心激发了他们探索古埃及的热情。

然而,想要破解古埃及文明,已经困难重重。

1798年,法国皇帝拿破仑远征埃及。

这场企图占领古埃及的军事行动,以失败告终。

三年后,与拿破仑同行的一百五十多名学者们却带着成箱的笔记和搜集来的物品回到法国,这成就了埃及考古学的发端,再次引发了古埃及热潮。

但是。

历史的风沙早已掩盖了昔日的文明,没有人能读懂他们。

直到1822年,一个叫商博良的人破解了埃及的文字,就让我们跟随商博良离开博物馆到古埃及人栖息的大地上去寻找答案。

这里是帝王谷,安葬着六十多位埃及法老。

1822年,商博良在这里墓群中生活了三个月,他逐渐发现埃及文字实际上是由特定符号构成的象形文字。

这是墓室里的一块壁画,画面上的女神叫哈索尔,她正在地府的入口处等待着法老塞提一世。

人们是如何得出这一结论的呢?原来在壁画上方的象形文字是由表意符号、表音符号和限定词三部分构成的。

他根据这一点破译了壁画上方的象形文字塞提一世。

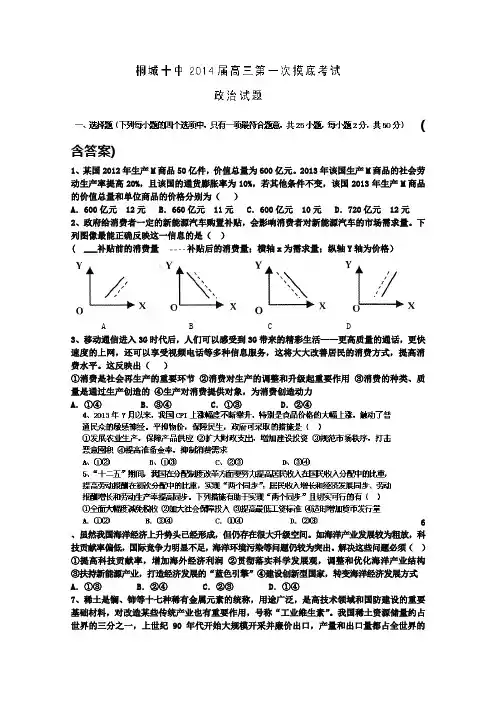

(含答案)1、某国2012年生产M商品50亿件,价值总量为600亿元。

2013年该国生产M商品的社会劳动生产率提高20%,且该国的通货膨胀率为10%,若其他条件不变,该国2013年生产M商品的价值总量和单位商品的价格分别为()A.600亿元 12元 B.660亿元 11元 C.600亿元 10元 D.720亿元 12元2、政府给消费者一定的新能源汽车购置补贴,会影响消费者对新能源汽车的市场需求量。

下列图像最能正确反映这一信息的是()( ___补贴前的消费量补贴后的消费量;横轴x为需求量;纵轴Y轴为价格)A B C D3、移动通信进入3G时代后,人们可以感受到3G带来的精彩生活——更高质量的通话,更快速度的上网,还可以享受视频电话等多种信息服务,这将大大改善居民的消费方式,提高消费水平。

这反映出()①消费是社会再生产的重要环节②消费对生产的调整和升级起重要作用③消费的种类、质量是通过生产创造的④生产对消费提供对象,为消费创造动力A.①④B.③④C.①③D.②④6、虽然我国海洋经济上升势头已经形成,但仍存在很大升级空间。

如海洋产业发展较为粗放,科技贡献率偏低,国际竞争力明显不足,海洋环境污染等问题仍较为突出。

解决这些问题必须()①提高科技贡献率,增加海外经济利润②贯彻落实科学发展观,调整和优化海洋产业结构③扶持新能源产业,打造经济发展的“蓝色引擎”④建设创新型国家,转变海洋经济发展方式A.①③ B.②④ C.②③ D.①④7、稀土是镧、铈等十七种稀有金属元素的统称,用途广泛,是高技术领域和国防建设的重要基础材料,对改造某些传统产业也有重要作用,号称“工业维生素”。

我国稀土资源储量约占世界的三分之一,上世纪90年代开始大规模开采并廉价出口,产量和出口量都占全世界的90%以上。

2007年起,我国开始对稀土的开采、生产和出口环节采取了必要的限制措施。

这表明我国()①致力于转变经济发展方式,增强可持续发展能力②加强资源节约和生态环境保护,维护国家经济安全③提高开放型经济水平,“引进来”与“走出去”相结合④发展对外经济关系坚持独立自主、自力更生的原则A.①② B.③④ C.①③ D.②④8、十一届全国人大常委会第十七次会议表决通过的修改后的村民委员会组织法规定,村委会主任,副主任和委员,由村民直接选举产生。

当卢浮宫遇见紫禁城名句遇见紫禁城,卢浮宫似乎变得黯淡了。

卢浮宫的壮丽和紫禁城的庄严相比,仿佛只是一抹浅黄色的轻纱。

卢浮宫的奢华与华丽只能在紫禁城面前黯然失色。

卢浮宫是法国巴黎最重要的地标之一,也是世界上最著名的艺术博物馆之一。

这座宫殿建于12世纪,曾经是法国国王的宫殿,如今成为了世界上最重要的艺术收藏机构之一。

卢浮宫内收藏了大量的艺术珍品,包括达·芬奇的《蒙娜丽莎》,米开朗基罗的《大卫》,以及许多其他世界知名的艺术作品。

卢浮宫的建筑风格独特,充满了法国古典主义的庄重和优雅。

而紫禁城则是中国北京的一座古代宫殿,也是明清两代的皇宫。

紫禁城占地广阔,建筑宏伟,是世界上最大的古代宫殿之一。

它的建筑风格典雅庄重,展现了中国古代建筑的独特魅力。

紫禁城内有许多珍贵的文物和艺术品,如瓷器、书画、玉器等,代表了中国古代文化的瑰宝。

紫禁城是中华文明的象征,也是中国文化的瑰宝。

当卢浮宫遇见紫禁城,仿佛见证了东西方文化的交汇与碰撞。

两座宫殿各自展示了自己国家的历史与文化,却也彼此相互借鉴、相互影响。

卢浮宫的艺术品中,不乏中国的影子,而紫禁城的建筑也受到了西方建筑的影响。

这种文化的交流和融合,使两座宫殿更加丰富多彩,也更具世界意义。

遇见紫禁城,卢浮宫似乎变得更加渺小。

卢浮宫的艺术珍品,在紫禁城的辉映下,显得有些微不足道。

紫禁城的历史与庄严,让人感受到了中国古代帝王的威严与尊贵。

站在紫禁城的广场上,仰望高大的建筑,仿佛能感受到古代中国的辉煌与繁荣。

遇见紫禁城,卢浮宫仿佛变得苍白了。

卢浮宫的艺术作品,虽然精美绝伦,却少了紫禁城的庄重与厚重。

紫禁城的建筑,如同巨人般屹立不倒,让人感受到了中国古代文明的博大精深。

在紫禁城的宫殿中,仿佛能听到古代帝王的脚步声,看到古代文人的墨宝。

这种历史的沉淀与积淀,使紫禁城成为了中华文明的象征。

遇见紫禁城,卢浮宫变得渺小而微不足道。

卢浮宫的艺术品,虽然独具匠心,却与紫禁城的庄严相比,显得平淡无奇。

《当卢浮宫遇见紫禁城》:东西方文化交流与艺术探索的视觉飨宴作者:洪畅来源:《电影评介》2011年第19期[摘要] 《当卢浮宫遇见紫禁城》是一部展现了东西方审美交流与艺术探索的大型电视纪录片,纪录片以艺术史为线索,根据卢浮宫的馆藏分类,分别演绎了古代中亚、埃及、希腊、罗马以及中世纪文艺复兴不同时空背景下的东西方艺术的历史演进,在宏大的视觉飨宴中展示了东西方文化的交流,实现了对东西方审美与艺术的解读,探索了艺术史的传承与反思,被誉为中国第一部深入探索东西方文化的大型纪录片。

[关键词] 《当卢浮宫遇见紫禁城》东西文化艺术史doi:10.3969/j.issn.1002-6916.2011.19.014《当卢浮宫遇见紫禁城》是知名纪录片导演周兵继《故宫》、《台北故宫》和《敦煌》等之后,推出的又一力作,由上海东方传媒集团有限公司和中央新闻纪录电影制片厂等联合出品。

纪录片以艺术史为线索,根据卢浮宫的馆藏分类,分为12集,演绎了古代中亚、埃及、希腊、罗马以及中世纪、文艺复兴等不同时空背景下东西方艺术的历史演进,同时穿插各领域专家学者的最新评析,呈现了卢浮宫和故宫依托宫殿建筑设立博物馆的精妙构思与创意,被誉为中国第一部深入探索东西方文化的大型纪录片。

一、东西方文化的展示纪录片的第三集《永恒天沙》是关于两条大河流域的纪事,尼罗河孕育了古埃及文明,黄河孕育了古华夏文明,商王的青铜器、法老的金字塔,深奥的帛画,神秘的木乃伊、坐着的书记官……这些幸存的文物给我们留下了两大文明古国的讯息。

在生与死、权力、宇宙以及永恒等问题中探寻着两种文明的起源。

尼罗河与黄河的不同的活动方式与活动规律,塑造了埃及人与中国人不同的民族个性,埃及人更加享受河水泛滥的恩赐而逐渐形成了平和沉稳的民族性格,中国人则在不断整治气势汹汹而又不定期地泛滥着的黄河的过程中凝定了华夏民族的坚韧与抗争的个性。

同时,对于死亡与永恒的不同观念也积淀了埃及与中国不同的艺术风格,正如艺术史学家巫鸿所言:“汉代人的观念,对身体的观念,对死后的观念,和埃及人有一定相同之处,他们也追求升仙,也追求灵魂的不朽。

中西交融之《当卢浮宫遇见紫禁城》论文摘要:《当卢浮宫遇见紫禁城》是一部展现了东西方审美交流与艺术探索的大型电视纪录片,纪录片以艺术史为线索,根据卢浮宫的馆藏分类,分别演绎了古代中亚、埃及、希腊、罗马以及中世纪文艺复兴不同时空背景下的东西方艺术的历史演进,在宏大的视觉飨宴中展示了东西方文化的交流,本文从公共外交和国际传播的角度对东西方审美与艺术进行解读,探索了艺术史的传承与反思。

关键词:中西文化国际视野跨文化传播2011年2月17日至28日,刚刚开播1个半月的中央电视台纪录频道每晚22:00点隆重推出与其频道传播宗旨极其吻合的12集纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》。

这是中国第一部深入探索东西方文化的纪录片,也是第一部用实际创作来探索中国纪录片跨文化传播的纪录片。

其全球化视野展现的东西方文化艺术的交流与碰撞、包容与差异,也体现在纪录片创作本身的国际化传播之中,其纪录理念与表达手法的创新与突破,对当下历史文献纪录片创作以及中国纪录片国际化传播,都提供一些有价值的思考与借鉴。

《当卢浮宫遇见紫禁城》共12集,每集40分钟,分别演绎古代中亚、埃及、希腊、罗马以及中世纪文艺复兴等不同时空背景下的东西方艺术演进历史,穿插各领域专家学者的最新评析,同时也呈现了卢浮宫和故宫依托宫殿建筑设立博物馆的精妙构思与创意。

她完成一次梳理,以中国人的眼光、现代的立场来叙述艺术与历史。

面向东方与西方,包容共同与差异,展现交流与碰撞。

从文物看文化,从文化思考文明,力图呈现一座媒体的世界艺术馆,建造一条民族之间增进了解、各文明之间互相理解、互相尊重的道路——这对于中国观众或者西方观众而言,都将是一次全新的视觉体验与思想碰撞。

尽管它们来自于一次偶然,而中国人相信机缘,这让我们确信此时、此处,我们必须要做这件事——《当卢浮宫遇见紫禁城》。

分集介绍第一集:遇见两座雄踞于首都中心、城市中轴线上的宫殿——卢浮宫与紫禁城,1792年5月22日、1925年10月10日,先后从皇家宫殿变为普通民众的博物馆。

《当卢浮宫遇见紫禁城》概述

《当卢浮宫遇见紫禁城》是一部精彩绝伦的人文历史纪录片。

该片巧妙地以艺术史为线索,将卢浮宫与紫禁城这两座世界著名的博物馆及其背后的文化、历史紧密地联系在一起。

影片通过对比展示不同时空背景下的东西方艺术演进历史,不仅呈现了各自的独特魅力,也揭示了它们之间的共性与差异。

该片的一大亮点是穿插了各领域专家学者的最新评析。

他们从文物出发,深入探讨背后的文化含义,使得观众能够更深入地理解和欣赏这些珍贵的艺术品。

同时,影片也展现了卢浮宫和故宫这两座宫殿建筑设立博物馆的精妙构思与创意,凸显了它们对于文明传承的重要作用。

此外,影片的叙事方式也值得一提。

它并没有简单地介绍艺术品和历史文化,而是通过讲述故事、呈现细节、展现情感等方式,让观众身临其境地感受历史的厚重和文化的瑰丽。

这种叙事方式不仅增强了观众的代入感,也使得影片更具观赏性和吸引力。

总的来说,《当卢浮宫遇见紫禁城》是一部兼具艺术性和历史性的纪录片。

它通过独特的视角和叙事方式,展现了东西方文明的交流与碰撞,为观众带来了一次视觉和心灵的盛宴。

同时,它也为我们提供了一个理解和欣赏不同文化的窗口,让我们更加珍惜和尊重多

元文明的独特价值。

174《当卢浮宫遇见紫禁城》视角下的西方文化解读周昌浩 曲阜师范大学外国语学院法语系摘要:一方水土养一方人,吃着粮食的中国人与手拿面包的西方人,对于认知这个世界,描绘这个世界,创造这个世界的想法肯定有着千差万别。

但是这并不妨碍我们去接触世界的另一端神秘的文化,也不妨碍我们去学习,去感知它。

人类往往总是习惯于站在世界的一端去窥探眼下的这片土地和瞭望这片土地上所孕育成长的文化,而这是第一次人类同时身处法国巴黎和9000公里之外的中国北京,在这两个东西方古老的历史文化之都,对东西方文化的奥秘一窥究竟。

本文以大型纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》被切入背景,在跨文化对比视野下对西方文化进行精到解读。

关键词:《当卢浮宫遇见紫禁城》;西方文化;跨文化2011年2月17日,中国中央电视台纪录频道(CCTV-9)播出的12集大型人文纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》,由上海东方传媒集团有限公司、中央新闻纪录电影制片厂、东方良友影视传媒(北京)有限公司联合出品。

每一集都有特定的主题,从“遇见”到“典雅千古”再到“人间关切”,伴随着巴赫古典音乐的大提琴的美妙旋律,让我们一次又一次的对东西方文明进行探讨,在东西方不同的历史文化背景下,艺术的表现形式是那么的丰富多彩而又不尽相同;从东方跨越到西方,文化没有中断而是相互连接相互借鉴,熠熠生辉。

一、故宫博物院,简称故宫或北京故宫,是位于中国北京紫禁城内的博物馆。

其前身是明清两代皇宫紫禁城。

①始建于1925年,其前身始建于明朝永乐年间1406年,统藏文物100余万件。

而位于法国巴黎的卢浮宫(Le Musée du Louvre)正式名称为卢浮博物馆,位于法国巴黎市中心的塞纳河边,原是法国的王宫,现在是卢浮宫博物馆,常年展出的展品数量达3.5万件,包括雕塑、绘画、美术工艺及古代东方、古代埃及和古希腊罗马等7个门类,主要收藏1860年以前的艺术作品与考古文物。

②而拥有的艺术品达40万件之多。

卢浮宫遇见紫禁城观后感上周末,我和家人有幸参观了卢浮宫和紫禁城,深深地受到了中国悠久文明的震撼。

卢浮宫是世界上最大的博物馆,收藏着几千年来从各国搜集来的文物。

馆内有更多的艺术和文化收藏,比如法国古老的建筑和古代宝藏,以及古埃及象形文字和历史上多种文明的珍贵遗物等。

我们在漫步中体验了不同的文明,也深刻感受到其强大的历史背景和悠久的文明。

此外,我们来到北京而不可不去的就是紫禁城,它是中国历史上最古老的宫殿,保留了传统风格的建筑物,它们覆盖了每一代的帝王的历史,令人叹为观止。

在紫禁城内,我们可以一睹昔日帝王家族的生活,了解古代的宫殿文化,品味极致的艺术之美。

从紫禁城中,我们嚼出了古老文明蕴含的智慧,可以藉此联系着中国的传统文化。

紫禁城和卢浮宫,两个完全不同的文化景点,让我们更加深入地了解到中国的悠久历史。

看到无数的文物以及历史上发生的一切,我们更加赞叹这个伟大的文明,从而更加深刻地理解了中华文明所蕴含的精神。

卢浮宫和紫禁城所传递出来的精神对于我们这样一群年轻人来说宝贵无比,让我们在未来用自己的行动来传承伟大的中华文明。

此次参观,让我们收获很多,也让我们更加珍视自己的国家,学习古老文明和历史,这是我们一辈子的责任。

我们一定会用身边的力量来传承伟大的文化,不断的探索,去寻找更多的灵活性,让我们的传统文化变得更加绚丽多彩。

最后,我要感谢全体的老师也感谢特别的社会,谢谢您们带给我们这么多的珍贵的文化旅行机会,让我们在文明的历史上有更多的发现,有更多的认识和学习,让未来的我们更加优雅,更加灿烂。

让我们一起来感受中国文明的博大精深,一起去探索,一起分享,承载中华文明的精神世界。

上周末,参观卢浮宫和紫禁城让我获得了很多,更重要的是,我深深地认识到了中国悠久的文明文化,她蕴含着精湛的艺术技术,让我们当下的社会受益匪浅。

我们要懂得珍惜社会给予的一切,延续历史文明,用自己的行动去传承中华文明的精神,历史不能忘,传统文化不能遗忘,向古人致敬!。

纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》观后感作文五篇《当卢浮宫遇见紫禁城》分别演绎古代中亚、埃及、希腊、罗马以及中世纪文艺复兴等不同时空背景下的东西方艺术演进历史,穿插各领域专家学者的最新评析,同时也呈现了卢浮宫和故宫依托宫殿建筑设立博物馆的精妙构思与创意。

接下来就是给大家带来的纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》观后感作文,欢迎大家阅读参考!纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》观后感作文一最开始给了五星,是因为很想看中西艺术史对比的纪录片,我觉得我这个目的达到了就很开心。

但是,看了别人的评价后,再仔细想想具体内容的话,我掉了2颗星。

1,确实历史沿革方面作为记录片的线程展开得不太严谨,反正把我搞懵了;2,的确有太多抒情散文式的描绘,玄妙煽情,我不知道每集出的人物对比恰不恰当,但是一组历史伟绩人物的对比,再加入一个与之相关的现代的中国艺术工作者,这样的方式我觉得很不错啊。

有古今的中西对比,又有传统与现代的对比视角,我觉得已经相对多视角了。

3,大家都批判这个作为艺术启蒙太坑了,但是确实也让我这种没有系统学过中西艺术史的人了解多了一些古今人物,也对中西体系多了些直观的感受,好歹也能收获一点,也许也被下了毒而不自知哈哈。

不过呢,对于我个人而言,我的最初观看目的基本达到了,之余这对比好不好,我想随着我的见识和知识的增长,我能说得更清楚。

而且,艺术的时代背景及其重要,就这一点而言,我觉得这部片子还是让人深深感受到了时代背景与艺术的息息相关性。

4所以就是,想随意感受下中西对比的可能觉得达到目的了,想看干货的可能嫌弃它不够严谨不够干货多,想随意陶冶情操的应该也觉得不错吧(片尾曲听好的啊虽然词写得有点无意义的煽情哈哈),不太了解西亚,和中国画史上的巨旦的应该也能记下些零星笔记了。

讲真,卢浮宫里的太多都欣赏不来,唯一喜欢的是最后一个时代里梭罗的画了。

山林树体水影实虚结合,光影舒服。

还有就是德拉克罗瓦的日记还挺好玩的,年少时看得我阵阵扬起刻奇之感哈哈。

纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》观后感范文纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》观后感范文导语:《当卢浮宫遇见紫禁城》共12集,每集40分钟,分别演绎古代中亚、埃及、希腊、罗马以及中世纪文艺复兴等不同时空背景下的东西方艺术演进历史,穿插各领域专家学者的最新评析,同时也呈现了卢浮宫和故宫依托宫殿建筑设立博物馆的精妙构思与创意。

以下是带来的当卢浮宫遇见紫禁城观后感,希望对您有所帮助。

我对故宫和卢浮宫的印象是在看过《当卢浮宫遇见紫禁城》这部纪录片才慢慢清晰起来的。

在这之前,我对卢浮宫的印象十分模糊,只依稀听人说过,罗浮宫,是塞纳河畔的一个杰作,她像是一位典雅的少妇,以蒙娜丽莎式的微笑注视着众多的艳羡者;也像是一位女神,给文明的创造者以激情和灵感;更像是一所学校,从黎明到黄昏,默默地迎接着万千学子。

而故宫,我也只知道它是世界上现存最大最完整的古代宫殿建筑群,是明清24位皇帝临朝为政和日常生活的地方,是人类珍贵的文化遗产。

这里代表了权威,也充满了神秘。

如今,他们都从皇家宫殿变为普通民众的博物馆,在《当卢浮宫遇见紫禁城》这部纪录片的一个个片段的流放中,映入我的眼帘。

罗浮宫与故宫的命运相似,但他们的格局与构造迥异,宫中珍宝也各有自己的曲折经历。

那是什么把他们联系在一起了呢?那便是文化吧。

而我觉得,文化,是一个很大,很宽泛的概念。

但在这个星期的学习中,我终于了解到文化和艺术的牵绊。

不同的地理位置,不同的风土人情,不同的历史时期,不同的艺术理念,不一样的民族,不一样的社会环境,不一样的信仰,不一样的追求,孕育出的艺术作品是迥然不同的。

在这12集纪录片里面,令我的留下最深刻印象的便是古埃及的书记官给我们讲述的故事了。

这是两条河流的故事,也是两个由河流诞生的伟大古文明——尼罗河所孕育的古埃及文明和黄河所孕育的古华夏文明的故事。

尼罗河的模式比较恒定,他的潮起潮落都是有规律的,所以生活在那里的人们都遵照法规来办事,他们的地理环境大多是沙漠河流,因此也影响到了那里人的艺术作品。

《当卢浮宫遇见紫禁城》点评

《当卢浮宫遇见紫禁城》是一部由上海东方传媒集团有限公司、中央新闻纪录电影制片厂等联合出品的人文历史纪录片。

该片于2010年10月2日在上海广播电视台纪实频道首播,2011年2月17日在中央电视台纪录频道(CCTV-9)播出。

该片共12集,每集40分钟,以艺术史为线索,根据卢浮宫的馆藏分类,分别演绎中亚、埃及、希腊、罗马、中世纪、文艺复兴等不同时空背景下的东西方艺术演进历史。

影片不仅呈现了卢浮宫和故宫依托宫殿建筑设立博物馆的精妙构思与创意,还穿插了各领域专家学者的最新评析,从文物看文化,从文化思考文明,力图建造一条民族之间增进了解,各文明之间互相理解、互相尊重的道路。

《当卢浮宫遇见紫禁城》希望通过这种方式,完成一次梳理,以中国人的眼光、现代的立场来叙述艺术与历史,面向东方与西方,包容共同与差异,展现交流与碰撞。

此外,还有一本名为《当卢浮宫遇见紫禁城》的书籍,该书由中央编译出版社于2008年出版,它是根据这部纪录片的脚本整理而成,希望以这种方式帮助读者更深入地理解和欣赏这部纪录片。

以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅相关书籍

或观看纪录片。

这是一个帝国的梦,被怀想和记忆,无论杀戮与牺牲,代价容易忘记,而荣耀总被歌颂,这个帝国叫罗马。

西方历史上最强的政权之一,它已经消亡了两千年。

但某些气质,仍然连续至今,这是另一个帝国的梦,通过另一栋门楼延续,征战与扩张,征服然后融合,这个帝国是东方历史上最繁荣的盛世之一,他留下了许多伟大的遗产,但最伟大的是它给我们留下了一个名字——汉。

2009年5月,卢浮宫举办了一场特展,那是乾隆皇帝为了纪念平定准格尔特意向法王路易十五定制的铜版画的样稿,乾隆皇帝也许想借此向他的法国同行炫耀他的文治武功,炫耀他的帝国之梦。

他心中的帝国一定有一个模板,那就是汉唐,内治繁荣,国富民安,外征强掳,万邦来朝。

似乎这才是帝国的象征,乾隆的献俘一定会在这里进行—午门,他是皇宫的门户,更是帝国门户的象征,有功之人从午门进,犯罪之人推出午门斩首,午门守护的是帝国政治的中心,卢浮宫对面也有一座门楼—凯旋门,得胜归来的皇帝从下面穿过接受欢呼与朝拜,有什么能比国家的胜利更令他的人民自豪呢。

凯旋门的名字就是它的意义,它就是帝国威严的象征。

2008年4月,一座凯旋门的模型被搭进了故宫午门的展厅,这里正举办拿破仑一世展,展示着这位法国皇帝的帝国之梦,他戎马一生,东征西战,把法兰西共和国变成了法兰西帝国,而他心中早就有个帝国的模板,那就是罗马。

罗马最初只是意大利半岛中部台伯河下游由拉丁人建立的一个小城邦,因为建在七座小山之上便得了一个别号—七丘之城。

虽说罗马不是一天建成的,可它却又一个非常确切的建城奠基日,公元前753年4月21日,它的得名来自于一个由母狼抚养大的男孩,英雄罗慕路斯,最早的罗马人大都是一些男人战士,罗慕路斯说服他们如果要建立国家必须要有孩子,有孩子就要有女人,于是,他们决定去抢劫自己的邻居,萨宾人积蓄着复仇的力量,他们发誓要抢回自己的女人,三年,他们等了三年,终于组建了一支强大的部队,可当他们全副武装回到罗马发现事情可不像想象的那么简单,一切都变了,那些女人都是罗马人的妻子,他们的孩子都是罗马人,她们夹在丈夫与父兄中间。

他们把孩子放在刀上,高高举起来来阻止这场屠杀,阻止兄弟间的自相残杀。

婴儿的啼哭软化了双边的人,最后两个部落决定趁此联合,卢浮宫里收藏的这两幅画诉说了部落的命运,人性的复杂,情感的交失,这些都成为后人对罗马的怀想。

这只是一个小例子,但罗马就是这样,他用各种可能的方式进行着快速的扩张,开始是政治外交,但随着它的逐渐强大军事成了最简单的方式,罗马皇帝凯撒有一句名言—我来,我看,我胜利,这是什么气派,这就是一种征服天下的气派,罗马的皇帝们就这样默念着凯撒的名言一步一步扩张,振幅了大半个欧罗巴大陆,触角又深入亚洲非洲,他们掠夺的财富都带回到故乡罗马,这里成了当时西半球最繁荣的地方。

就在罗马四处征战的同时,地球的另一端,一个帝国也在扩张着,这就是汉,名将甘延寿曾在给皇帝的上疏中留下这样的名言-明犯强汉者,虽远必诛。

汉代的博大精深,在苍茫的大地上早已荡然无存,可以和罗马相媲美的就在这个墓道之中。

这些汉代的兵佣虽不及著名的秦俑那般高大,但是却丝毫没有减弱他们身上带有的帝国的威风,秦也许因为太蛮横而只存了两代,汉却在保留了秦朝威武的同时也接受了教训,它更善于管理扩张的土地并最终形成了今日中国的雏形。

康斯坦丁皇帝-罗马第一位皈依了基督教的皇帝,它的凯旋门是今天罗马仅存的三座凯旋门之一,纪念了康斯坦丁战胜宿敌重掌大权。

这是罗马凯旋门建造史上最后的辉煌,而它就是卢浮宫前面小凯旋门的雏形,小凯旋门是伟了庆祝拿破仑1805年的一系列战争胜利而建造的,它与康斯坦丁凯旋门不仅形制相似,连上面的浮雕主题都相似,表现和平而不是战争,距离康斯坦丁凯旋门不远还有一座提图凯凯旋门,那是为了纪念提图斯征服耶路撒冷而建的,上面的浮雕是现存世上唯一对基督教圣殿器具的图像刻画,只是那些烛台,餐桌在当时都被当作战利品带回了罗马,有趣的是当以色列建国的时候犹太人游行按相反的方向从它下面穿过,也算是一种胜利的宣誓。

巴黎的大凯旋门就是以它为雏形而建的,为了纪念拿破仑打败奥俄联军的战功,这是欧洲一百多座凯旋门中最大的一座,它伫立在星形广场的中间十二条大道由此延伸,就像大凯旋门放出的光芒,在巴黎时尚的新商业区-拉德芳斯新建了一座现代的凯旋门,一条大道从这里延伸,正对着远处的大凯旋门,大凯旋门的另一端同样一条延长线上就是卢浮宫的凯旋门,这三座凯旋门练成了这个城市的中轴线,而线的终点这些凯旋门共同的守望的地方就是卢浮宫-帝国的中心。

汉是一个强盛富饶的王朝,。