脂类消化与吸收

- 格式:ppt

- 大小:355.50 KB

- 文档页数:53

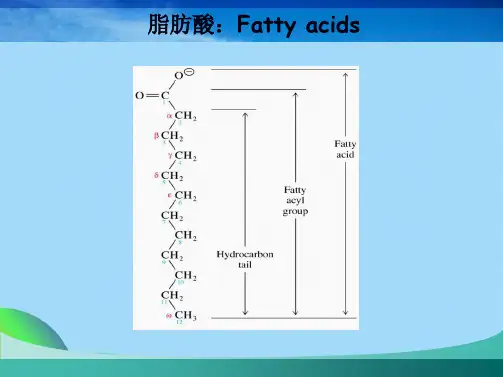

卫生资格考点脂类的消化和吸收正常人一般每日每人从食物中消化60?50克的脂类,其中甘油三脂占到90%以上,除此以外还有少量的磷脂、胆固醇及其酯和一些游离脂肪酸(free fattyacids)。

食物中的脂类在成人口腔和胃中不能被消化,这是由于口腔中没有消化脂类的酶,胃中虽有少量脂肪酶,但此酶只有在中性PH值时才有活性,因此在正常胃液中此酶几乎没有活性(但是婴儿时期,胃酸浓度低,胃中PH值接近中性,脂肪尤其是乳脂可被局部消化)。

脂类的消化及吸收主要在小肠中进行,首先在小肠上段,通过小肠动,由胆汁中的胆汁酸盐使食物脂类乳化,使不溶于水的脂类分散成水包油的小胶体颗粒,提高溶解度增加了酶与脂类的接触面积,有利于脂类的消化及吸收。

在形成的水油界面上,分泌入小肠的胰液中包含的酶类,开始对食物中的脂类进行消化,这些酶包括胰脂肪酶(pancreatic lipase),辅脂酶(colipase),胆固醇酯酶(pancreatic cholesteryl ester hydrolase or cholesterol esterase)和磷脂酶A2(phospholipase A2)。

食物中的脂肪乳化后,被胰脂肪酶催化,水解甘油三酯的1和3位上的脂肪酸,生成2-甘油一酯和脂肪酸。

此反响需要辅脂酶协助,将脂肪酶吸附在水界面上,有利于胰脂酶发挥作用。

食物中的磷脂被磷脂酶A2催化,在第2位上水解生成溶血磷脂和脂肪酸,胰腺分泌的是磷脂酶A2原,是一种无活性的酶原形成,在肠道被胰蛋白酶水解释放一个6肽后成为有活性的磷脂酶A2催化上述反响。

食物中的胆固醇酯被胆固醇酯酶水解,生成胆固醇及脂肪酸。

食物中的脂类经上述胰液中酶类消化后,生成甘油一酯、脂肪酸、胆固醇及溶血磷脂等,这些产物极性明显增强,与胆汁乳化成混合微团(mixed micelles)。

这种微团体积很小(直径20nm),极性较强,可被肠粘膜细胞吸收。

脂类的吸收主要在十二指肠下段和盲肠。

脂类代谢1、脂类的消化胰腺分泌的脂类消化酶:胰脂酶、辅脂酶、磷脂酶A2(催化磷脂2位酯键水解)、胆固醇酯酶(水解胆固醇酯,生成胆固醇和脂肪酸)2、脂类的吸收及吸收后的运输脂类及其消化产物主要在十二指肠下段及空肠上段吸收乳化、酶解、吸收、甘油三酯的再合成、CM的组装CM经小肠黏膜细胞分泌进入淋巴道→血循环→全身各组织器官甘油三脂的代谢一、脂肪的分解代谢:(1)脂肪动员:脂肪转变为脂肪酸和甘油;脂肪酶脂解激素——启动脂肪动员、促进脂肪水解:胰高血糖素、肾上腺素、去甲肾上腺素抗脂解激素——抑制脂肪动员:胰岛素、前列腺素E2(2)甘油的分解代谢1.甘油在甘油激酶的催化下转变成3'-磷酸甘油,甘油激酶(在肝中活性最高,甘油主要被肝摄取利用)2.3'-磷酸甘油脱氢生成磷酸二羟丙酮,磷酸甘油脱氢酶3.磷酸二羟丙酮进入糖代谢途径进行分解或异生(三)脂肪酸的β氧化1. 脂肪酸的活化:脂肪酸在脂酰CoA合成酶催化下生成脂酰CoA 部位:线粒体外1分子脂肪酸活化消耗2个高能磷酸键2. 脂酰CoA进入线粒体,肉碱脂酰转移酶Ⅰ3.脂肪酸经过多次β-氧化转变为乙酰CoA。

在线粒体内进行(1)脱氢:由EAD接受生成FADH2(2)加水(3)再脱氢,由NAD接受生成NADH+H(4)硫解经过上述反应,生成1分子乙酰CoA和少2碳原子的脂酰CoA。

(三)酮体的生成:部位:在肝细胞线粒体内生成原料:脂肪酸β氧化生成的乙酰CoA1.2分子CoA在乙酰乙酰CoA硫解酶作用下缩合生成乙酰乙酰CoA2.乙酰乙酰CoA在HMGCoA合成酶催化下和1分子乙酰CoA缩合生成羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA)3.HMGCoA在HMGCoA裂解酶(肝脏特有的酶)作用下裂解生成乙酰乙酸和乙酰CoA4.乙酰乙酸在β-羟基丁酸脱氢酶的作用下被还原成β-羟基丁酸,还原速度由NADH+H/NAD决定。

少量可以自然脱羧,生成丙酮。

(四)酮体的利用:酮体在肝外组织氧化分解1.乙酰乙酸的活化:(两条途径)(1)在心、肾、脑及骨骼肌线粒体,由琥珀酰CoA转硫酶催化乙酰乙酸活化,生成乙酰乙酰CoA(2)在肾、是、心和脑线粒体,由乙酰乙酸硫激酶催化,直接活化生成乙酰乙酰CoA2.乙酰乙酰CoA硫解生成乙酰CoA,进入三羧酸循环。

⽣化简答题(附答案)1.简述脂类的消化与吸收。

2.何谓酮体?酮体是如何⽣成及氧化利⽤的?3.为什么吃糖多了⼈体会发胖(写出主要反应过程)?脂肪能转变成葡萄糖吗?为什么?4.简述脂肪肝的成因。

5.写出胆固醇合成的基本原料及关键酶?胆固醇在体内可的转变成哪些物质?6.脂蛋⽩分为⼏类?各种脂蛋⽩的主要功⽤?7.写出⽢油的代谢途径?8.简述饥饿或糖尿病患者,出现酮症的原因?9.试⽐较⽣物氧化与体外物质氧化的异同。

10.试述影响氧化磷酸化的诸因素及其作⽤机制。

11.试述体内的能量⽣成、贮存和利⽤12.试从蛋⽩质营养价值⾓度分析⼩⼉偏⾷的害处。

13.参与蛋⽩质消化的酶有哪些?各⾃作⽤?14.从蛋⽩质、氨基酸代谢⾓度分析严重肝功能障碍时肝昏迷的成因。

15.⾷物蛋⽩质消化产物是如何吸收的?16.简述体内氨基酸代谢状况。

17.1分⼦天冬氨酸在肝脏彻底氧化分解⽣成⽔、⼆氧化碳和尿素可净⽣成多少分⼦ATP?简述代谢过程。

18.简述苯丙氨酸和酪氨酸在体内的分解代谢过程及常见的代谢疾病。

19.简述甲硫氨酸的主要代谢过程及意义。

20.简述⾕胱⽢肽在体内的⽣理功⽤。

21.简述维⽣素B6在氨基酸代谢中的作⽤。

22.讨论核苷酸在体内的主要⽣理功能23.简述物质代谢的特点?24.试述丙氨酸转变为脂肪的主要途径?25.核苷、核苷酸、核酸三者在分⼦结构上的关系是怎样的?26.参与DNA复制的酶在原核⽣物和真核⽣物有何异同?27.复制的起始过程如何解链?引发体是怎样⽣成的?28.解释遗传相对保守性及其变异性的⽣物学意义和分⼦基础。

29.什么是点突变、框移突变,其后果如何?30.简述遗传密码的基本特点。

31.蛋⽩质⽣物合成体系包括哪些物质,各起什么作⽤。

32.简述原核⽣物基因转录调节的特点。

阻遏蛋⽩与阻遏机制的普遍性。

33.简述真核⽣物基因组结构特点。

34.同⼀⽣物体不同的组织细胞的基因组成和表达是否相同?为什么?35.简述重组DNA技术中⽬的基因的获取来源和途径。

第九单元脂类代谢一、脂类的消化、吸收和转运(一)脂类的消化(主要在十二指肠中)胃的食物糜(酸性)进入十二指肠,刺激肠促胰液肽的分泌,引起胰脏分泌HCO-3 至小肠(碱性)。

脂肪间接刺激胆汁及胰液的分泌。

胆汁酸盐使脂类乳化,分散成小微团,在胰腺分泌的脂类水解酶作用下水解。

(二)脂类的吸收脂类的消化产物,甘油单脂、脂肪酸、胆固醇、溶血磷脂可与胆汁酸乳化成更小的混合微团(20nm),这种微团极性增大,易于穿过肠粘膜细胞表面的水屏障,被肠粘膜的拄状表面细胞吸收。

被吸收的脂类,在柱状细胞中重新合成甘油三酯,结合上蛋白质、磷酯、胆固醇,形成乳糜微粒(CM),经胞吐排至细胞外,再经淋巴系统进入血液。

小分子脂肪酸水溶性较高,可不经过淋巴系统,直接进入门静脉血液中。

(三)脂类转运和脂蛋白的作用甘油三脂和胆固醇脂在体内由脂蛋白转运。

脂蛋白是由疏水脂类为核心、围绕着极性脂类及载脂蛋白组成的复合体,是脂类物质的转运形式。

载脂蛋白(已发现18种,主要的有7种):在肝脏及小肠中合成分泌至胞外,可使疏水脂类增溶,并且具有信号识别、调控及转移功能,能将脂类运至特定的靶细胞中。

(四)贮脂的动用皮下脂肪在脂肪酶作用下分解,产生脂肪酸,经血浆白蛋白运输至各组织细胞中。

血浆白蛋白占血浆蛋白总量的50%,是脂肪酸运输蛋白,血浆白蛋白既可运输脂肪酸,又可解除脂肪酸对红细胞膜的破坏。

贮脂的降解受激素调节。

促进:肾上腺素、胰高血糖素、肾上腺皮质激素;抑制:胰岛素;植物种子发芽时,脂肪酶活性升高,能利用脂肪的微生物也能产生脂肪酶。

二、甘油三酯的分解代谢(一)甘油三酯的水解甘油三酯的水解由脂肪酶催化。

组织中有三种脂肪酶,逐步将甘油三酯水解成甘油二酯、甘油单酯、甘油和脂肪酸。

这三种酶是:脂肪酶(激素敏感性甘油三酯脂肪酶,是限速酶);甘油二酯脂肪酶;甘油单酯脂肪酶。

肾上腺素、胰高血糖素、肾上腺皮质激素都可以激活腺苷酸环化酶,使cAMP浓度升高,促使依赖cAMP的蛋白激酶活化,后者使无活性的脂肪酶磷酸化,转变成有活性的脂肪酶,加速脂解作用。

人体的脂类物质——吸化、吸收与转运脂类分为脂肪(甘油三酯)和类脂(磷脂、固醇类),磷脂为可分为磷酸甘油脂和神经鞘脂两类,固醇类又分为胆固醇和植物固醇两类。

一、口腔唾液脂肪本酶,对脂类物质消化有限,当然婴儿还是起到一定的消化作用。

二、胃没有消化酶,基本没有消化作用。

三、小肠胆汁、胰脂肪酶。

为脂类物质的主要消化吸收场所。

四、吸收1.甘油、短中链脂肪酸直接吸收入血。

2.甘油单酯、长链脂肪酸进入小肠细胞重新合成甘油三酯,与磷脂、胆固醇、蛋白质形成乳糜微粒,经淋巴系统进入血液。

五、脂类的转运1.乳糜微粒(CM)运输从小肠吸收的外源性甘油三酯、磷脂、胆固醇到肝脏。

2.极低密度脂蛋白(VLDL)运输肝脏、小肠合成的内源性甘油、胆固醇等进入血浆。

3.低密度脂蛋白(LDL)运输肝内合成的胆固醇进入血浆。

4.高密度脂蛋白(HDL)将胆固醇从肝外组织转运到肝内代谢,为“胆固醇的逆转运”。

HDL将肝外组织的胆固醇运到肝内代谢排出体外,从而减少了血中的胆固醇的含量和沉积作用,进而减少动脉粥样硬化的风险,俗称“好胆固醇”。

六、怎么摄入脂类更健康1.在适宜总能量摄入基础上控制脂肪摄入,脂类占总能量摄入量的20%~30%,其中饱和脂肪酸不超过10%,胆固醇<300mg/d。

2.各种脂肪酸的摄入比例为饱和脂肪酸:单不饱和脂肪酸:多不饱和脂肪酸=1:1:1,老年群众可适当增加单不饱和脂肪酸比例,相应降低饱和脂肪酸比例。

3.多不饱和脂肪酸摄入也不是越多越好,多不饱和脂肪酸摄入过多使体内有害的氧化物、过氧化物等增加。

4.注意隐性脂肪的摄入动物内脏、坚果、油炸食品、油酥食品、氢化油等。

动物内脏富含胆固醇,少吃为佳;油炸食品能量翻倍,有害物质如致癌物增加。

反式脂肪酸是健康的杀手,大部分隐藏在氢化植物油加工的食品中,因此应少食用加工过的食品,最好自己家庭烹饪,当然以清蒸或炖为佳。

1、口底****坏死性感染局部处理下列哪项是错误的A.广泛切开引流B.充分分离口底肌肉C.3%双氧水或1:5000高锰酸钾溶液反复冲洗D.加压包扎E.高压氧治疗2、A.可引起瞳孔扩大B.可引起呼吸抑制C.可引起共济失调D.可引起急性心力衰竭E.可引起再生障碍性贫血(1).吗啡【正确答案】 B【答案解析】吗啡为阿片类镇痛药,对呼吸中枢有直接的抑制作用,小于镇痛剂量即可抑制呼吸,使呼吸频率减慢,潮气量降低,每分通气量减少。

(2).碳酸锂【正确答案】 C【答案解析】碳酸锂用于抗躁狂症,但不良反应多,血药浓度大时可引起意识障碍、共济失调等中枢神经系统症状。

(3).乙琥胺【正确答案】 E【答案解析】乙琥胺为治疗癫痫失神发作的常用药,常见的不良反应为恶心、呕吐,偶见过敏反应,包括白细胞减少、血小板减少及再生障碍性贫血等。

3、目前我国的卫生法律文件包括 DA.只有全国人大常委会制定的法律和国务院制定的法规B.包括卫生部制定的规章C.不包括地方政府制定的规章D.应包括地方政府制定的规章4、国家对放射工作实行的职度是 CA.职业卫生监督制度B.考试上岗制度C.许可登记制度D."卫生许可证制度"5、面部整复手术皮肤缝合进针点一般是A.距创缘6、医疗保健机构依法开展产前诊断的,必须符合卫生部规定的条件和技术标准,并经县级以上地方人民政府卫生行政部门 AA.审核B.认可C.许可D.确认7、男性,20岁,在一次劳动用力时,突然出现左侧胸痛伴呼吸困难。

查体发现气管向右移位。

(1).该患者胸痛、呼吸困难的原因可能是A.急性心肌梗死B.急性渗出性胸膜炎C.急性左心功能不全D.左侧大叶性肺炎E.左侧自发性气胸【正确答案】 E(2).查体时,左肺叩诊音可能出现A.清音B.浊音C.实音D.正常叩诊音E.鼓音【正确答案】 E(3).肺部听诊时可发现A.左肺呼吸音消失B.左肺呼吸音增强C.左肺可闻及胸膜摩擦音D.左肺可闻及支气管呼吸音E.左肺语音震颤增强【正确答案】 A8、《护士管理办法》中规定的法律责任不包括 DA.用骗取、伪造或替换的方法取得执业证书者,卫生行政部门应予以撤销B.违反医疗护理规章的,卫生行政部门视情节予以警告、责令改正、终止注册直至取消注册C.违反技术规范的,卫生行政部门视情节予以警告、责令改正、终止注册直至取消注册D.行为造成医疗事故的,由卫生行政部门予以警告、责令改正、终止注册直至取消注册9、5℃,血压80/60mmHg,脉搏94次/分。

四、问答题:1.简述脂类的消化与吸收。

答:脂类的消化部位主要在小肠,小肠内的胰脂酶、磷脂酶、胆固醇酯酶及辅脂酶等可以催化脂类水解,肠道内PH值有利于这些酶的催化反应,同时有胆汁酸盐的乳化作用,可使大分子化合物乳化成更小的微小的微团,最后将脂类水解后主要经肠粘膜细胞转化成乳糜微粒被吸收2.写出甘油的代谢途径。

答:甘油的代谢途径:首先甘油在肝肾等组织中甘油激酶的催化下使之磷酸化生成3-磷酸甘油,然后主要可以通过两种途径进行代谢:一是通过糖异生途径异生为糖(详见糖异生途径示意图)二是合成脂肪再利用(详见脂肪的合成和利用)3.何谓酮体?酮体是如何生成及氧化利用的?答:乙酰乙酸,β-羟丁酸及丙酮三者合称酮体,是脂酸在肝分解氧化时特有的中间代谢物。

酮体是在肝细胞内由乙酰CoA经HMGCoA转化而来,但肝脏不能利用酮体,在肝外组织酮体经乙酰乙酰硫激酶或琥珀酰CoA转硫酶催化后,转变成乙酰CoA并进入三羧酸循环而被氧化利用。

4. 乙酰CoA可由哪些物质代谢产生?它又有哪些代谢去路?答:乙酰CoA的来源:由糖、脂肪、氨基酸及酮体分解产生。

乙酰CoA的去路:进入三羧酸循环彻底氧化生成CO2和H2O并释放能量,合成脂肪酸、胆固醇及酮体。

5. 葡萄糖能变成脂肪吗?脂肪能变成葡萄糖吗?若能,写出简要反应过程(中文);若不能则需说明理由。

答:葡萄糖(G)能转变成脂肪(TG)G→G6P--→○P二羟丙酮a-磷酸甘油TGG→G6P--→丙酮酸→乙酰CoA→脂酰CoA脂肪中的甘油可异生成糖,,但脂肪酸不能生成糖。

甘油→a-磷酸甘油○P二羟丙酮G因丙酮酸→乙酰CoA这步反应不可逆,故脂肪酸代谢生成的乙酰CoA不能生成糖。

6. 试以脂类代谢及代谢紊乱的理论分析酮症、脂肪肝和动脉粥样硬化的成因。

答:⑴酮症:在糖尿病或糖供给障碍等病理情况下,胰岛素分泌减少(或者作用低下),而胰高血糖素、肾上腺素等分泌增加,脂肪动员加强,脂肪酸在肝内分解增加,酮体生成增加,当超过肝外组织利用限度,血中酮体堆积,其临床表现为酮症。

脂类由于是非极性的,不能与水混溶,所以必须先使其形成一种能溶于水的乳糜微粒,才能通过小肠微绒毛将其吸收。

上述过程可概括为:脂类水解→水解产物形成可溶的微粒→小肠粘膜摄取这些微粒→在小肠粘膜细胞中重新合成甘油三酯→甘油三酯进入血液循环。

非反刍动物和反刍动物机体内部都有上述过程,但具体的机制却存在差异。

非反刍动物的消化吸收1.脂类在消化道前段的消化胃脂肪酶和幼小动物口腔的脂肪酶对正常饲粮脂类的消化作用甚小。

猪胃脂肪酶仅对短、中链脂肪酸组成的脂类有一定消化作用。

幼小动物在胰液和胆汁分泌机能尚未发育健全以前,口腔内的脂肪酶对奶脂具有较好的消化作用,但随年龄增加,此酶分泌减少。

正常情况下,十二指肠逆流进胃中的胰脂酶有一定程度消化作用。

饲粮脂类进入十二指肠后与大量胰液和胆汁混合,胆汁在激活胰脂酶和乳化脂类方面发挥着重要作用。

在肠蠕动影响下,脂类乳化便于与胰脂酶在油—水交界面上充分接触。

在胰脂酶作用下甘油三酯水解产生甘油一酯和游离脂肪酸。

磷脂由磷脂酶水解成溶血性卵磷脂。

胆固醇酯由胆固醇酯水解酶水解成胆固醇和脂肪酸。

甘油一酯、脂肪酸和胆酸均具有极性和非极性基团,三者可聚合在一起形成水溶性的适于吸收的混合乳糜微粒(mixed micellae)。

混合微粒既有极性基团又有非极性基团,极性基团向外排列与水紧密接触,非极性基团向内。

混合微粒的一个重要特性是其内部的非极性的脂质部分可携带大量的非极性化合物如固醇、脂溶性维生素、类胡萝卜素等,否则这些物质不能被吸收。

2.脂类在消化道后段的消化饲粮脂类在消化道后段的消化与瘤胃类似。

不饱和脂肪酸在微生物产生的酶作用下可变成饱和脂肪酸,胆固醇变成胆酸。

3.脂类消化产物的吸收十二指肠内形成的混合微粒直径仅为50-100埃,可携带脂类的消化产物到达小肠粘膜细胞供吸收。

•当混合乳糜微粒与肠绒毛膜接触时即破裂,所释放出的脂类水解产物主要在十二指肠和空肠上段被吸收。

胆盐也被释放出来。

脂类水解产物通过易化扩散过程吸收。

脂肪的消化与吸收脂肪乳化和消化所需的酶

酯类不溶于水

脂类必须在小肠经胆汁中的胆汁酸盐的作用,乳化并分散成细小的微团,

才能被消化酶消化

胰腺能消化脂类的酶胰脂酶、磷脂酶A2、胆固醇酯酶及辅脂酶

混合微团

胰脂酶催化三酰甘油的1及3为酯键水解,生成甘油一酯和2分子脂肪酸

胆固醇酯酶可水解胆固醇酯,产生游离胆固醇和脂肪酶

辅脂酶本身并不具有脂肪酶的活性,但技能与胰脂酶结合又能与脂肪结合增加胰脂酶

曲活性,有利于催化脂肪的水解反应

单酰甘油合成途径乳糜微粒

单酰甘油、脂肪酸、胆固醇及溶血磷脂等可与胆汁酸盐乳化成更小的混合微团

后被肠粘膜细胞吸收

单酰甘油合成途径

肠粘膜的单酰甘油重新合成三酰甘油并与磷脂、胆固醇、某些载脂

蛋白等一起结合生成乳糜微粒,经淋巴进入血循环

直接

短链脂肪酸(1~5碳)和中链脂肪酸(6~10碳)构成三酰甘油

经胆汁酸盐乳化后即可吸收,不需经乳糜微粒入血。