解读建筑——大师作品分析

- 格式:ppt

- 大小:17.80 MB

- 文档页数:48

建筑大师作品分析教学指导书(一)教学目的(1)“学大师做设计”;(2)领会大师的建筑思想(包括时代流派、文化内涵);考量大师的建筑作品;临摹大师的建筑技法;(3)为顺利过渡和转换,特设置本次作业:大师建筑名作分析。

(二)教学要求1.基本要求(1)初步阅读“建筑史”,选择一位自己喜欢的建筑大师,进而选择这位大师的一个建筑作品——必须“住宅”设计——进行分析。

(2)分析并表达的内容的项目,包括:大师本人简介(生平、主要观点、代表作品,归属流派);大师作品简介(名称、年代、地点、类型、)大师作品特点:——结构选型(材质、结构体系):——设计手法(主要:突出流派标志的造型、空间、交通)——重要细部(构造节点、装饰手法)——其他特别之点(如,对环境的关照、对文化的关照、对建筑学学科发展的贡献)2.作业要求1)规格:A2-绘图纸;1张。

2)内容:(1)必须有上述四项。

其中图纸,应包括:总平面、底层平面、主立面、纵剖面(建筑纵深方向,经过主入口);1:100;(2)分析评论文字要求:言简意赅,鼓励画分析示意图。

3)工具:尺规;墨线4)版式:自行设计构图和排版,5)图名:大标题(建筑名作分析),小标题(例:密斯住宅抄绘分析)3.特别说明1)慎重选择:一旦选定(某个大师),原则上不容更换。

如果更换,申请批准;同时原作业作废;必须按照本规定,重新完成新选大师的“建筑作品分析”一份。

2)可持续性:深入阅读“大师作品分析”,熟悉其他大师作品。

3)终极目标:(1)“学得越像越好、越成功”——把分析结果运用到设计,设计成果与大师作品“惟妙惟肖”(2)通过作业以及学以致用到课程设计,达到对建筑的深度理解与把握。

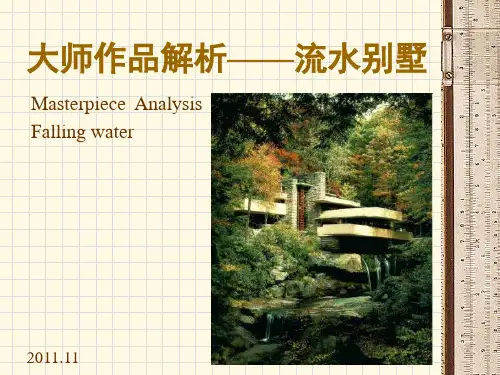

(三)教学参考1.前现代1)工艺美术运动——“拉斐尔前派”,建筑师:[英]韦布,建筑作品:[肯特郡]“红屋”2)新艺术运动——“维也纳学派”建筑师:[奥地利]路斯,建筑作品:[维也纳]斯坦纳住宅2.“现代”大师作品1)现代艺术派——“风格派”,建筑师:[荷兰]里特维德,建筑作品:[乌德勒兹]斯特劳夫人住宅2)现代主义——“现代建筑派”,建筑师:[法裔瑞士]柯布西埃,建筑作品:[巴黎]萨沃依别墅3)现代主义——“现代建筑派”,建筑师:[德]密斯,建筑作品:[巴黎]吐根哈特住宅,另,推荐:“砖住宅”,“巴塞罗那德国馆”4)现代主义——“现代建筑派”,建筑师:[美]赖特,另,推荐:“草原式住宅”3.“后现代”大师作品1)新现代——“白色派”(“纽约五”),建筑师:[美]迈耶,建筑作品:[康涅狄格州-达连]史密斯住宅2)新现代——“白色派”(“纽约五”),建筑师:[美]埃森曼,建筑作品:[康涅狄格州-达连]编号住宅3)新现代——“白色派”(“纽约五”),建筑师:[美]格雷夫斯,建筑作品:[印第安纳州-韦恩堡]汉索曼住宅4)新现代——“灰色派”(“纽约五”),建筑师:[日]安藤忠雄,建筑作品:[大阪]住吉的长屋5)新理性主义——“提契诺学派”,建筑师:[瑞士]马里奥·博塔,建筑作品:[提契诺]圣·维塔莱河滨住宅4.其他大师作品,自行设定。

解读大师系列—勒·柯布西耶——分析魏森霍夫双连宅所引发的感触姓名:周轩宇学号:530700433摘要:勒·柯布西耶出生于瑞士的一个偏僻乡村拉绍德封。

让勒·柯布西耶作为世界级建筑家一跃成名的,相比于他的建筑,更是由于他与奥泽方为主编辑的杂志《新精神》中登载的一系列文章。

其中,“住宅是居住的机器”的宣言,与过去因循守旧的建筑诀别,明确地揭示了基于现代合理主义精神的建筑理念。

然而,在建筑中追求理论明晰性的过程,也是理念与充满矛盾的现实相纠葛的过程。

在各自不同条件下创作出来的作品,虽然基于同样的建筑概念,但也会出现各自不同的解。

虽然在逻辑的、理智的框架中实现建筑,但必然存在暧昧不清、无法只用逻辑性来分析的部分。

他们时而是糟糕的细部,时而是扰乱严格的全体构成的不规则元素的介入。

即便如此,它们无损建筑的魅力,相反,那些越出理智的部分让人觉得建筑全体被赋予了深度和广度。

关键词:“新建筑五点”、流动、屋顶花园、“人、建筑、景观”、大尺度、大空间作为20世纪最伟大的建筑家,勒·柯布西耶无时无刻不与住宅同在,他的作品,包括卓越地预言了现代建筑的1914年的多米诺型住宅、为劳工设计的工业型住宅、作为“居住的机器”而设计的一系列白色时代的住宅群、最小限住宅、为非熟练工设计的预制构法、根据与地域差异的本土住宅、非西欧圈的住宅、作为原始小屋的住宅......对勒·柯布西耶来说,住宅是原点,贯穿了他一生创作的始终。

当时,勒·柯布西耶德建筑理念给人一种强烈的冲击感。

由多米诺结构的发现引出“新建筑五点”,即底层架空柱、水平条窗、自由平面、自由立面、屋顶花园。

这些特征把本来惯常的“住”的概念作为构成元素重组而成的图纸设计,从以往梁柱结构的束缚中解放的体量感,以及内外空间的相互贯通。

然而,一个新诞生的建筑理念与当时的社会现实必然存在着种种矛盾,因此,在勒·柯布西耶成功的背后也是充满了苦恼和纠葛。

大师分析悉尼歌剧院悉尼歌剧院,作为澳大利亚的标志性建筑和世界知名的艺术殿堂,吸引着无数游客和艺术爱好者的关注。

在这座建筑背后,隐藏着许多设计、建造和艺术方面的奥秘。

本文将从历史背景、建筑结构、艺术表演等多个角度,以大师的眼光进行悉尼歌剧院的分析与解读。

一、历史背景悉尼歌剧院位于澳大利亚悉尼港口的本·隆湾,占地面积广达1.8公顷。

建筑师乌托·尼尔森于20世纪50年代中期设计了这座举世闻名的建筑,但实际的建造时间却持续了近20年,直到1973年才正式竣工并向公众开放。

它的设计灵感来源于澳大利亚的自然景观和帆船的外貌,恰到好处地结合了城市的现代化与自然的优美。

二、建筑结构悉尼歌剧院独特的建筑结构令人印象深刻。

整座建筑由几个具有独立结构的体块组成,主要包括大剧院、小剧院和音乐厅等多个功能区域。

它们之间错落有致地排列在一起,形成了一幅优美动人的画面。

建筑外部采用了白色的瓷砖作为立面,使其在阳光下更加耀眼夺目。

而内部的设计则以舒适、美观为出发点,为观众提供了绝佳的观赏环境。

三、艺术表演作为世界上顶级的艺术舞台,悉尼歌剧院每年吸引了大量的艺术家和观众。

这里举办的表演包括歌剧、音乐会、舞蹈演出等多种形式,涵盖了不同种类和风格的艺术作品。

无论是国内还是国际的知名演出团体,都渴望有机会在这座建筑中展示自己的才华。

观众们进入剧院后,不仅能够欣赏到高水平的艺术表演,还能感受到独特的空间氛围,增强了观赏的感受力和艺术的震撼力。

四、大师分析从大师的角度来看,悉尼歌剧院具有多个方面的独特之处。

首先,在建筑结构上,它注重了与自然环境的协调与融合,使得建筑和周围的环境相互呼应。

这种设计手法体现了现代建筑追求自然、绿色和可持续发展的理念。

其次,悉尼歌剧院注重观众的感受和体验。

从内部空间到座位的设计,都考虑了观众的需求,为他们提供了一个高品质的艺术欣赏场所。

此外,在艺术表演方面,悉尼歌剧院一直秉持着高标准和高质量的原则,不断吸引着世界级的艺术家和观众。

2020年第3期(总第849期)丈敖冬'科易卜生《建筑大师》的心理现实主义------种精神分析解读陈思岑(四川外国语大学大学外语教学部,重庆 400031)摘 要:被称为“现代戏剧创始人”的易卜生的后期作品中透露出的荒诞主义和象征元素为文学批评家提供了多维的解 读空间。

作者认同易卜生后期剧作是由前期的浪漫主义、现实主义过渡到心理现实主义这一说法,并以其晚期作品《建筑大师》为例,结合弗洛伊德的精神分析理论解读该剧的心理学元素,赋予角色对话崭新的诠释。

关键词:精神分析心理现实主义易卜生《建筑大师》索尔尼斯现实主义源于十九世纪的法国,作为浪漫主义的对立 面,现实主义呼吁关注自己生活的时代和社会状况,体现出 的暴露性和批判性使现实主义作家们探索当代西方社会的灵魂诟病,所以现实主义文学常常充斥存在主义及心理学 的影子$出现于十九世纪末的心理现实主义流派发展和继承了现实主义的传统,通过对人物心理的精细分析反映社 会精神演变的实[1](165)O 二十世纪发展的心理学为心理现实主义文学 了理 ,开了该流派的创作思路。

学者张久对心理现实主义 的总:现实主义 ,以人物的心灵变化和发展作为主索和 方,注 的演变和展示主世,人物主 和 现实发展 的吓169"。

,心理现实主义 现实主义注 的心理学 , 作家们人物心理活动的细 $ 于人物心理活 :性,者心理学作分析, 心理现实主义的作神 的$开创的精神分析, 神 病的方法发展为心理学的学派,主要关注 和活及精神心理特质,学、哲学、文学 ,对们生 I的影响$在文,者精神分析作为 "解释的艺术”%2&(14),文学作品内部心理学元素的批评理论$从精神分析 心理现实主义文学能够让者好地理情的逻辑性,懂心理学 $作为现代戏剧创始人的易卜生,对西方戏剧乃至于其 他 都产生了深远影响,仅包括前期剧作中的浪漫元 、批判现实主义,还后期剧作中对心理描写的别关 注。

经典建筑分析---埃森曼住宅2号一、个人背景彼得・埃森曼,1932年生于纽约,在康奈尔大学获建筑学学士学位,在哥伦比亚大学获建筑硕士学位,在剑桥大学获博士学位。

作为著名的“纽约白色派”五人之一,埃森曼70年代开始在建筑界崭露头角。

他的作品具有浓厚的学术气息,在设计上讲究理论依据。

他以深厚的学术造诣为解构主义摇旗呐喊,对于解构主义登上历史舞台起了重要的推动作用。

二、设计背景埃森曼住宅2号是由著名建筑大师彼得・埃森曼于1969-1970年设计并建成于美国佛蒙特州哈德威克市。

在住宅2号中,埃森曼将一个立方体由柱子或墙体划分为等体积的九个空间,然后再对这一立方体对角划分,在最终形成的复杂连锁空间中,安排人的居住活动。

不难看出,埃森曼所强调的建筑只是许多本身不具有任何象征意义的建筑符号的排列组合。

他所关心的是建筑本身的空间节奏,而非功能。

建筑在埃森曼的设计中完全摆脱了结构和功能的含义,而变成一种自由的、自然产生的形式。

二、建筑言论埃森曼认为设计的过程就是要排除个人和文化的因素,建筑形式只是一套符号,是由建筑自身的逻辑关系演变而来,他强调建筑是一个过程而非结果。

埃森曼将诺曼·乔姆斯基的生成语法,作为自己思想的语言模型来加以采用。

这一理论落实到埃森曼的建筑语言中,就是刻意地将建筑室内的纯几何关系的生成过程在建筑上反映出来。

他以梁、柱、墙作为单词、句子和段落,发展了一套独特的由点到网络的建筑语言,住宅2号就是一个典型的例子。

三、设计思想埃森曼自称是后现代主义,他的设计理论早期受结构主义哲学影响,后受解构主义影响。

在他70年代的系列作品《住宅1号》、《住宅2号》和《住宅3号》中,虽然还没有90年代那么极端,但已体现出艾森曼独特的艺术信仰:功能只是形式的附庸,为了达到最完美的形式,艾森曼情愿以牺牲住宅的使用面积为代价。

《住宅2号》的柱廊可以看作是向现代主义大师柯布西埃致敬,但也不尽然,它更像是暴露在外的骨骼。

75文/彗 星珊纳特赛罗市政中心在芬兰的大多数城市都能看到阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto,1898-1976)的建筑,它们轻灵、简洁、朴素,却有很强的现代感和艺术冲击力。

作为人性化建筑理论倡导者,阿尔托的作品将人、自然、建筑有机结合,创造出独特的民族风格、鲜明的个性。

人民的大师与人性化建筑芬兰人在遍布森林和湖泊的环境中,发展出一套融合自然与生活的生存理念。

正因为这样,芬兰的设计艺术始终被完美地应用到生活中,才造就了一代又一代设计大师。

阿尔瓦·阿尔托是芬兰本土培养出来的建筑师,芬兰独特的自然环境与人文环境深深地影响着阿尔托的毕生事业,形成其理性与浪漫融为一体、具有鲜明地域特色的建筑风格。

阿尔托不仅是现代建筑的重要奠基人之一,也是现代城市规划、工业产品设计的代表人物。

他的创作范围广泛,从区域规划、城市规划到市政中心设计,从民用建筑到工业建筑,从室内装修到家具、灯具以及日用工艺品的设计,无所不包。

他在上个世纪30年代创立“可弯曲木材”技术,将桦树模压成流畅的曲线,创造了当时最具创新的椅子,开辟了家具设计的新道路,这就是著名的“芬兰曲线”。

如同“芬兰曲线”,阿尔托的建筑作品也总是既美观又实际。

阿尔托主要的创作思想是探索民族化和人情化的现代建筑道路。

他认为工业化和标准化必须为人的生活服务,适应人的精神要求。

他说:“标准化并不意味着所有的房屋都一模一样,而主要是作为一种生产灵活体系的手段,以适应各种家庭对不同房屋的需求,适应不同地形、不同朝向、不同景色等等。

”因此,他并不是照搬国际上的设计概念,而是将国际上现代主义的思潮引入到芬兰,并根据芬兰的特色加以改造,使建筑看上去简单、美观而舒适。

芬兰能够在美国推动的国际主义风格运动中保持本民族精神,发展本民族的现代建筑,走出自己的道路,阿尔托是功不可没的。

阿尔托是国际建筑大师,更是人民的大师。

人情化的市政中心珊那特赛罗市政中心(Saynatsalo Town Hall)是阿尔托在二战后最著名的作品。