第四章 第三节时间

- 格式:ppt

- 大小:2.66 MB

- 文档页数:40

总课时数:课型:新授课备课时间:上课时间:教学内容:第四章第三节亚洲、非洲、拉丁美洲民族民主运动的发展教学目的一、要求学生掌握的基础知识亚洲的觉醒;印度国大党;1905—1908年印度的反英斗争;埃及的抗英斗争;苏丹马赫迪起义;埃塞俄比亚抗意战争;拉美的大地产制和考迪罗体制;1910—1917年墨西哥资产阶级革命。

二、要求学生认识1.亚、非、拉美广大地区民族民主运动的发展,是在世界殖民体系形成过程中和形成以后,帝国主义列强对这些地区人民宰割和奴役的必然结果。

2.亚、非、拉美广大地区的民族民主运动,无论成功与否,都在世界民族民主运动发展史上写下了光辉的一项。

三、要求培养学生的能力1.通过对19世纪末20世纪初亚、非、拉美民族民主运动兴起原因和发展趋势的分析,培养学生运用辩证唯物主义和历史唯物主义基本观点观察和分析历史问题的能力。

2.通过对“亚洲的觉醒”和“亚洲革命风暴”的分析、比较,培养学生归纳、比较重大历史问题的能力。

重点、难点:一、本课重点:印度的反英斗争;埃及的抗英斗争;埃塞俄比亚的抗意战争;墨西哥的资产阶级革命。

二、本课难点:亚洲觉醒的含义和新特点;拉美人民反帝反封建的革命任务。

教学设备:世界地图挂图、投影片(小黑板亦可)。

第一课时:亚洲的觉醒教学过程导入新课复习提问:资本主义世界体系最终确立的标志是什么?(学生回答后教师归纳)19世纪末20世纪初资本主义世界殖民体系的形成,标志着资本主义世界体系的最终确立,整个世界成为资本主义经济、政治活动的舞台,主要帝国主义国家通过资本输出和政治、军事侵略手段加紧掠夺,加剧了与亚洲、非洲和拉丁美洲国家之间的矛盾,从而导致了亚、非、拉美人民反帝反封建斗争的高潮。

讲授新课(教师板书第四节标题后,推出世界地图,向学生指明下列国家所处的位置。

即亚洲的中国、朝鲜、印度、伊朗、土耳其;非洲的埃及、苏丹、埃塞俄比亚;拉丁美洲的墨西哥。

说明以上国家是教材叙述民族民主革命的主要国家。

SO 2 + H 2O H 2SO 3可逆反应:在相同条件下,既能向正反应方向进行、又能向逆反应方向进行的反应。

SO 2 + 2NaOH = Na 2SO 3 + H 2O【小组讨论】:请你判断以下几组反应有哪些属于可逆反应? A .2H 2+O 2 2H 2O 和2H 2O2H 2↑+O 2↑B 和C .H 2+I 2 2HI 和2HI H 2+I 2D .2Na+Cl 22NaCl 和2NaCl (熔融)2Na+Cl 2↑【思考】根据SO 2中S 的化合价推断它具有怎样的性质?【讲解】:SO 2中S 为+4价,,既可的电子显氧化性,又可失电子显有还原性。

【板书】:(3)SO 2既有还原性又有氧化性①氧化性,SO 2+2H 2S=3S ↓+2H 2O【讲述】:SO 2的还原性应表现在它与氧化剂的反应上,可通过与O 2、KMnO 4(H +)、卤素单质水溶液等氧化剂的反应来证明。

【板书】② SO 2具较强的还原性,可被X 2、O 2、KMnO 4、HNO 3等许多氧化剂氧化:2SO 2+O 22SO 3【讲解】三氧化硫也是一种酸性氧化物,它溶于水生成硫酸,工业上利用这一原理生产硫酸,与碱性氧化物和碱反应生成硫酸盐【板书】2.三氧化硫(酸性氧化物)(1)物理性质: (2)化学性质:SO 3+H 20=H 2SO 4 SO 3+CaO=CaSO 4SO 3+Ca(OH)2=CaSO 4+H 20[阅读]资料卡片:预防硫化氢中毒 Ⅲ、归纳与小结 一、二氧化硫和三氧化硫 1、硫的性质 (1)物理性质:催化剂△(2)化学性质:2、二氧化硫(1)SO2的物理性质:(2)SO2的化学性质①漂白性:②SO2具有酸性氧化物的通性可逆反应:③SO2既有还原性又有氧化性3.三氧化硫(1)物理性质(2)化学性质Ⅳ、课堂检测1、下列变化中,不属于化学变化的是()A、SO2使品红溶液褪色B、氯水使有色布条褪色C、活性炭使红墨水褪色D、漂白粉使某些染料褪色2、能鉴别SO2和CO2的试剂是()A、品红溶液B、澄清石灰水C、紫色石蕊试液D、高锰酸钾溶液3、下列反应中,不说明SO2是酸性氧化物的是()A、B、C、D、4、下列物质中,既具有氧化性又具有还原性的是()A.Cl2B.Na C.H2SO4D.SO2 5、下列关于SO2的说法中,不正确的是()A.SO2是硫及某些含硫化合物在空气中燃烧的产物B.SO2有漂白作用,也有杀菌作用C.SO2溶于水后生成H2SO4D.SO2是一种大气污染物教后反思:第四章非金属及其化合物第三节硫和氮的氧化物(第二课时)。

人教版物理八年级上册:第四章第3节《平面镜成像》教案一. 教材分析《人教版物理八年级上册》第四章第三节《平面镜成像》主要介绍平面镜成像的原理和特点。

通过本节课的学习,使学生了解平面镜成像的实质,掌握平面镜成像的特点,并能运用所学知识解释生活中的现象。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经掌握了平面图形的知识,对生活中的镜子也有了一定的认识。

但部分学生对平面镜成像的原理和特点还不够了解,需要通过本节课的学习来进一步巩固。

三. 教学目标1.知识与技能:了解平面镜成像的原理,掌握平面镜成像的特点,能运用所学知识解释生活中的现象。

2.过程与方法:通过实验观察、讨论交流,培养学生的观察能力、思考能力和动手能力。

3.情感态度价值观:激发学生对物理学科的兴趣,培养学生的探究精神,使其认识到物理知识在生活中的重要性。

四. 教学重难点1.重点:平面镜成像的原理,平面镜成像的特点。

2.难点:平面镜成像原理在生活中的应用。

五. 教学方法1.讲授法:讲解平面镜成像的原理和特点。

2.实验法:观察平面镜成像实验,让学生亲身体验。

3.讨论法:分组讨论,交流平面镜成像的现象和应用。

4.案例分析法:分析生活中的实例,引导学生运用所学知识。

六. 教学准备1.教具:平面镜、玻璃板、蜡烛、图片等。

2.学具:记录本、笔。

七. 教学过程1. 导入(5分钟)教师通过展示生活中常见的镜子图片,引导学生思考:你们对镜子有什么认识?镜子是如何成像的?从而引出本节课的主题——平面镜成像。

2. 呈现(10分钟)教师通过讲解和演示平面镜成像实验,呈现平面镜成像的原理和特点。

讲解过程中,教师要注意语言简洁明了,举例生动有趣,让学生充分理解平面镜成像的实质。

3. 操练(15分钟)学生分组进行实验,观察平面镜成像现象,记录实验结果。

教师巡回指导,解答学生疑问。

4. 巩固(10分钟)教师提问:平面镜成像的特点是什么?引导学生回顾和巩固所学知识。

同时,教师可举例说明平面镜成像在生活中的应用,如自拍、化妆等。

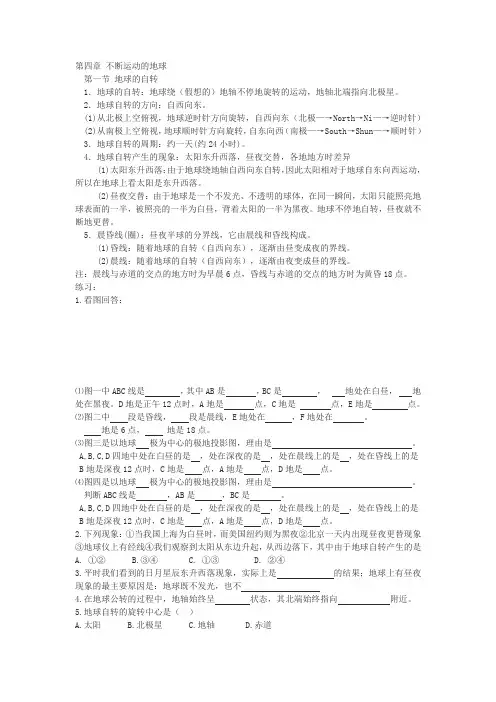

第四章不断运动的地球第一节地球的自转1.地球的自转:地球绕(假想的)地轴不停地旋转的运动,地轴北端指向北极星。

2.地球自转的方向:自西向东。

(1)从北极上空俯视,地球逆时针方向旋转,自西向东(北极—→North→Ni—→逆时针)(2)从南极上空俯视,地球顺时针方向旋转,自东向西(南极—→South→Shun—→顺时针)3.地球自转的周期:约一天(约24小时)。

4.地球自转产生的现象:太阳东升西落,昼夜交替,各地地方时差异(1)太阳东升西落:由于地球绕地轴自西向东自转,因此太阳相对于地球自东向西运动,所以在地球上看太阳是东升西落。

(2)昼夜交替:由于地球是一个不发光、不透明的球体,在同一瞬间,太阳只能照亮地球表面的一半,被照亮的一半为白昼,背着太阳的一半为黑夜。

地球不停地自转,昼夜就不断地更替。

5.晨昏线(圈):昼夜半球的分界线,它由晨线和昏线构成。

(1)昏线:随着地球的自转(自西向东),逐渐由昼变成夜的界线。

(2)晨线:随着地球的自转(自西向东),逐渐由夜变成昼的界线。

注:晨线与赤道的交点的地方时为早晨6点,昏线与赤道的交点的地方时为黄昏18点。

练习:1.看图回答:⑴图一中ABC线是,其中AB是,BC是,地处在白昼,地处在黑夜。

D地是正午12点时,A地是点,C地是点,E地是点。

⑵图二中段是昏线,段是晨线,E地处在,F地处在。

地是6点,地是18点。

⑶图三是以地球极为中心的极地投影图,理由是。

A,B,C,D四地中处在白昼的是,处在深夜的是,处在晨线上的是,处在昏线上的是B地是深夜12点时,C地是点,A地是点,D地是点。

⑷图四是以地球极为中心的极地投影图,理由是。

判断ABC线是,AB是,BC是。

A,B,C,D四地中处在白昼的是,处在深夜的是,处在晨线上的是,处在昏线上的是B地是深夜12点时,C地是点,A地是点,D地是点。

2.下列现象:①当我国上海为白昼时,而美国纽约则为黑夜②北京一天内出现昼夜更替现象③地球仪上有经线④我们观察到太阳从东边升起,从西边落下,其中由于地球自转产生的是A. ①②B.③④C. ①③D. ②④3.平时我们看到的日月星辰东升西落现象,实际上是的结果;地球上有昼夜现象的最主要原因是:地球既不发光,也不4.在地球公转的过程中,地轴始终呈状态,其北端始终指向附近。